語言系屬分類

语言学上对语言的分类 来自维基百科,自由的百科全书

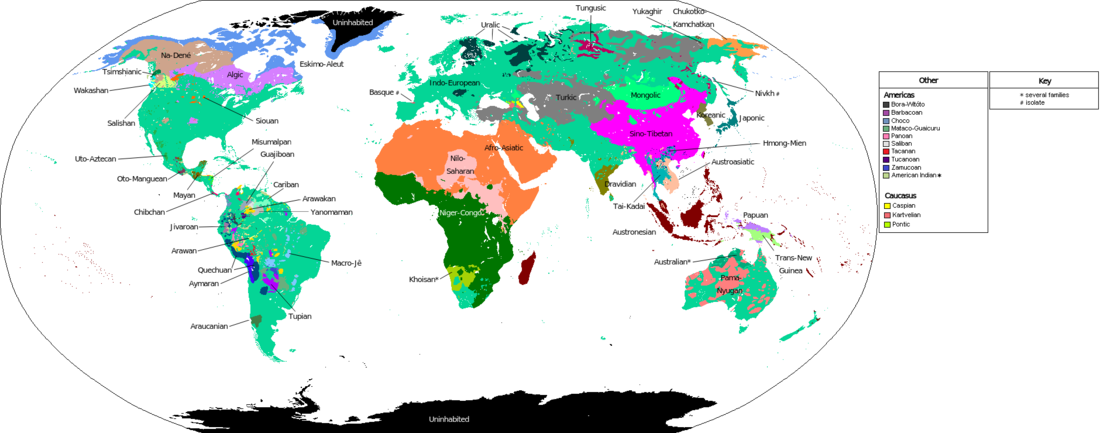

語系(英語:Language family,又稱「語言分類法」、「語言分類系統」)是指針對語言的「家族」和特點進行分類的方法。

由於語言的分類是複雜的,需要對歷史、語法、詞語、演化、跨語言關係等多方面進行考慮,需要涉及歷史語言學、詞彙學之類的語言學分支學科,不能只通過文字、詞彙、使用地判斷。另外,語言和文化是「液態」的,而不是「固態」的,諸語言之間會相互影響,令語言分類更為複雜。由此,語言系屬分類經常存在巨大爭議。

當沒有適合的分類單元可以用作後綴時,習慣稱為「諸語言」,例如:巴布亞諸語言。

目的

現今全世界現存的語言大約有7000多種,對這些語言分門別類可以讓人們更清晰和正確地了解到彼此間的聯繫。

如果不利用本方法並配合歷史語言學、比較語言學、詞彙學和詞源學的研究,可能難以發現:

- 波蘭語和俄語屬於斯拉夫語支,儘管前者使用拉丁字母,後者使用西里爾字母;

- 匈牙利語和芬蘭語在歐洲使用,也使用拉丁字母,然而它們是烏拉爾語系,和印歐語系關係甚遠;

- 印地語和烏爾都語高度相近,儘管前者使用天城文,後者使用波斯-阿拉伯字母。

- 巴斯克語是孤立語言[1],意味着該語和其他西班牙語言、歐洲語言和世界語言都沒有關係。

語言之間的關係可以反應其背後的歷史,印地語和烏爾都語都是印度斯坦語的後裔,口語有一定的互相理解能力,但印巴衝突令語言分化;俄語和烏克蘭語大同小異,因為俄羅斯人和烏克蘭人均為東斯拉夫人;南非語是荷蘭語的直系後代,因為荷蘭曾佔領南非為殖民地。

語言的分類非常複雜,需要將下列因素一併比較才能得出結果。例如,阿爾泰語系之所以被學界普遍地否認是因為提出者僅僅注意到包含的語言的語法非常相近(例:使用S-O-V語序),因此認為韓語和維吾爾語同源;然而,其詞彙差異甚大,即使有相同詞源的共享詞語也只是外來借詞或巧合。

以下詞語均是「父親」的意思:

- 拉丁語:pater

- 法語:père

- 英語:father

- 德語:Vater

- 芬蘭語:isä

- 希伯來語:אַבָּא

上面四個都是印歐語系(全部來自原始印歐語*ph₂tḗr)。 我們可以在其中發現 /p/, /f/ 的對應關係(德語的 v 代表 f)。

《斯瓦迪士核心詞列表》的詞語幾乎存在於世界上每一門語言,均為最基礎的單詞,因此甚少使用外來語。通過對多個詞語進行對照可以進行比對來發現彼此的關係。

例:馬來語和印度尼西亞語(南島語系 > 馬來·波利尼西亞)

| 馬來 | 印尼 | 翻譯 |

|---|---|---|

| aku | aku | 我 |

| kamu | kamu | 你 |

| sini | di sini | 這裏 |

| banyak | banyak | 全部 |

上述是馬來語和印尼語的4個基本詞語,可見十分相似,這是因為該二種語言相當相近,一定程度上可以互相才懂。這兩種 bahasa (「語言」,該詞來自梵語भाषा)的區別主要在於:馬來語受英語影響較大,而印尼語受荷蘭語影響較大。

| 俄羅斯 | 烏克蘭 | 翻譯 |

|---|---|---|

| я | я | 我 |

| ты | ти | 你 |

| он | він | 他 |

| мы | ми | 我們 |

很多語言會被分類在一起的原因是因為發源地和主要使用地的地理位置,因為如此一來民族間也更容易產生影響;但這不是絕對的要求,例如馬耳他語並未因其在歐洲的使用位置而劃入印歐語系;該語言和阿拉伯語的關係更親近。

從上至下

簡單來說,一個語系的下一級分類單元稱為「語族」,語族的下一級分類單元稱為「語支」,語支下為具體的語言,大致可分為三層。如英語屬於印歐語系日耳曼語族西日耳曼語支。在英語中,通常只需使用 languages 就足夠了,不需要強調層級。

以下分類是維基百科條目里的分類,不同人可能會有不同的分類方法。

法語的分類比較複雜,主要是因為此語言是先發展成拉丁語後再發展而來的:

| 印歐語系 |

很多中國學者認為漢藏語系裏的語言是「方言」。

| 漢藏語系 |

語言分層情況可能遠多於這三層結構(常見於拉丁語後裔、前殖民地產生的混合語),因此也有「亞語族」、「亞語支」等分類單元。有人[誰?]提出在語族和語支之間增設「語群」,在語支和語言之間增設「語組」或「語團」。而在語系之上,則有「超語系」、「大語系」,或稱為「語門」,語系之上的研究工作始於20世紀末期,目前存在較大爭議。

「拉丁語系」、「日耳曼語系」是常見的錯誤用法,可以使用「諸語」替代。

特殊情況

孤立語言是指被認定和其他語言不存在明確關係的語言。孤立語言的主要使用地和來源地一般比較偏僻,例如阿留申語使用在阿拉斯加州阿留申群島;巴斯克語使用的巴斯克地區在西班牙西北,距離羅馬帝國和其他強大國家領土較遠,語言接觸較少。其他例子有阿伊努語、布魯夏斯基語等。

克里奧爾語不是一種特定的語言,而是兩個或以上混合的語言,具備多種語言的特徵並時常簡化。

語言聯盟(德語:Sprachbund)是一個擁有多種具有共同語言結構的語言的地理區域。語言聯盟的一個例子是分佈在印度次大陸上的語言[2]。

方言或語言

原則上,現代語言分類學將兩者在語言學意義上(不考慮邏輯和知識性)可以相互明白的視為同一種語言,不能相互聽懂的視為不同語言。同一種語言還可再細分為不同的方言,各方言間可相互聽懂但存在一些差別。

在中國

中國政府通常將閩語、粵語、甌語、瓦鄉話、湘語、贛語、客家話等除了普通話以外的其他漢語族語言稱為方言。[3],而其子語言被稱為「片」,如閩南語的潮汕片、漳泉片,粵語的粵海片、莞寶片等。「方言」在中國通常只是一個政治概念,等同「地方語言」,又稱「白話(英語:vernacular)」、「土話」和「地方話」,指區別於官方標準語的、限於某一地區使用的語言,並不考慮語言間的互相理解性;只有在對譯了近代西方語言學的 dialect 之後,「方言」一詞才有了以口頭互通性為區分的含義。

在日本

在德語國家

德語方言(Dialekt)主要分為高地德語和低地德語。高地德語是現代標準德語的基礎。德語是一門多中心語言,在三個國家(DACH - 德國、奧地利和瑞士)有三種書寫規範,儘管三者非常相近。德語方言的差異主要在發音。

而能大量互通的前南斯拉夫的塞爾維亞語、克羅地亞語、波斯尼亞語、黑山語,伊利比亞半島的西班牙語、葡萄牙語,從德國北部低地到荷蘭的低地德語、荷蘭語則因政治原因被稱作不同語言。

列表

世界上語系數量的估計可能差異很大。據《民族語:全世界的語言》(Ethnologue)估算,現存人類語言有 7,151 種,分佈在 142 個不同的語系中[4][5]。 Lyle Campbell (2019) 則總共劃分了 406 個獨立語系,包括孤立語系[6]。以下分別以母語使用人口及語言種類的數量兩方面為語系作排序:

以《民族語:全世界的語言》「Ethnologue」(2024)分類,種類最多的15個語系如下[7],不包含孤立語言(104種)、手語(159種)、克里奧爾語(92種)、皮欽語(17種)、未分類語言(56種):

參見

註釋

參考文獻

延伸閱讀

外部連結

參見

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.