尿路感染

感染 来自维基百科,自由的百科全书

尿路感染[1][2](urinary tract infection,UTI)又稱泌尿系感染[3],是由各種病原體引起的腎、輸尿管、膀胱或尿道等泌尿系統部位的感染[4],分為上尿路感染(常見為腎盂腎炎)和下尿路感染(常見為尿道炎和膀胱炎)。

不同感染位置,症狀會稍有不同:下尿路感染的症狀主要是排尿時會疼痛,也可能會有頻尿或是一直想要解尿的感覺;上尿路感染除了會有跟下尿路感染同樣症狀外,還會有發燒、腹痛的症狀。有些情況,可能沒有解尿也能感受到尿道灼熱痛感。年長者和很年輕的人若感染,以上症狀可能不會表現得十分明顯。最常見造成尿路感染(上下尿路都有可能)的病菌是大腸桿菌,而其他細菌、病毒或黴菌則鮮少造成感染。

由於女性的尿道較短,肛門和尿道開口距離也較近,因此較容易有尿路感染,約過半數的女性在其一生中有出現過尿路感染的情形。尿路感染也常會復發。其他的危險因子還包括性交及家族病史。若有出現腎盂腎炎,可能是因為膀胱感染而引起,但也可能是因為菌血症而造成。若病患是年輕健康的女性,尿路感染可以只以其症狀來診斷。針對一些模糊的症狀,會比較不容易診斷,因為可能有些部位已有細菌存在,只是沒有感染症狀。若是有併發症或是治療不成功的例子,可以進行尿液培養,若頻繁感染,可用低劑量抗生素進行預防性醫療。

若是沒有併發症的尿路感染,可以用短療程抗生素進行治療,不過不少抗生素已用來治療尿路感染,細菌抗生素抗藥性也漸漸提高。若是已有併發症,需要長療程的抗生素或是注射抗生素,若症狀在二至三天還沒有改善,需要進一步的診斷測試。在女性中,尿路感染是最常見的細菌感染,每年約會增加10%。若病患在尿液中有病菌或白血球,但沒有症狀,一般不建議使用抗生素,但若病患是已懷孕的婦女,仍需使用抗生素。

體徵和症狀

下尿路感染也稱為膀胱感染。最常見的症狀是排尿時有灼熱感與頻尿(或是有排尿的慾望),但沒有陰道分泌物,也沒有與明顯的疼痛[5]。這些症狀可能輕微,也可能嚴重[6],在健康女性身上會持續平均六天[7],恥骨與下背部可能會出現些疼痛感。經歷過上尿路感染或是腎盂腎炎的人,可能會有側腹痛、發燒,或是反胃噁心的經驗,以及不同於典型下尿路感染的不適症狀。但比較少出現尿中帶血[8]或尿中出現肉眼可見的膿的症狀[9]。

對於年幼兒童來說,尿路感染的可能症狀是發燒。也因為缺乏明顯的症狀,若兩歲以下女嬰或是未割包皮的一歲以下男嬰有發燒症狀時,醫療機構通常會建議進行尿液培養(culture of urine)。嬰兒尿路感染的症狀通常會有食慾降低、嘔吐、嗜睡、或黃疸等;年紀較大的兒童則會有尿失禁的現象[10]。

尿道的症狀在老年人中並不常見[11],它呈現的方式不明顯,但會有尿失禁、心理狀態改變或是疲勞,這些是其少數可觀察到的症狀[6]。醫護人員可能會在一些患者檢測到敗血病,即血液感染[8]。因為很多老年人可能已有尿失禁或失智症等問題,因此常造成診斷上的複雜性[11]。

若出現生理系統感染症狀,且無法回報尿道症狀的病患中(例如有進階失智症的情形),合理的作法是進行尿液培養[12]。生理系統性的感染徵兆包括發燒、正常體溫上升多於1.1 °C (2.0 °F)、寒顫和血液中白血球的增加[12]。

病因

大腸桿菌引起80%~85%的社區性尿路感染,而大約5%~10%是由於腐生葡萄球菌所造成的[5],還有極少數是因病毒或是真菌而感染的[13]。院內的尿路感染(大部分和導尿管有關)包含了非常廣泛的致病原:包括大腸桿菌(27%)、克雷白氏桿菌(11%)、綠膿桿菌(11%)、真菌病原體白色念珠菌(9%)、腸球菌(7%)[8][14][15]。金黃色葡萄球菌而造成的尿路感染,其比率僅次於由血液傳播而造成的感染[6]。披衣菌和黴漿菌會感染尿道,但不會感染膀胱[16]。這些感染通常被分類為尿道炎而非尿路感染。

在性行為活躍的年輕女性中,75-90%膀胱感染是由性行為引起,且感染的風險與性愛頻率相關[5] 。「蜜月膀胱炎」的術語已經用來描述在婚姻初期常患有上尿道感染疾病的現象。在停經後的婦女,性行為不會影響尿道感染的風險。在不考慮性交頻率的情況下,殺精劑的使用將會增加尿路感染的風險[5]。而避孕隔膜的使用也會有相同的影響[17]。使用避孕套但不用殺精劑,或服用避孕藥不會提高無併發症的尿道感染風險[5][18]。

與男性相較,女性是屬於尿道感染疾病的較高風險群。其原因在於女性的尿道較短,且較接近肛門[19]。此外,當女性的雌激素隨着停經而減少分泌時,尿道感染的概率也會提高,原因是缺少了陰道菌群[19]的保護功能。另外,停經也會導致陰道萎縮,進而造成尿道感染疾病的復發[20]。

慢性前列腺炎也會導致男性尿道感染疾病的復發[21]。其感染風險也會隨着男性的年齡增長提高[21]。而較高齡男性的尿液中普遍上都有細菌的存在,故此點不列入影響尿道感染風險的討論[21]。

導尿會增加尿道感染的風險。菌尿症(尿裏面有細菌)的風險是每天介乎3-6%, 而預防性的抗生素對正在減少的徵狀性感染是沒有效果的[19]。降低感染風險的方式有:只在有需要的情況下進行導尿、使用無菌操作插入方式、和保持封閉的、沒有堵塞的導尿管排尿[22][23][24]。

男性潛水員使用陰莖套導管,女性潛水員在乾式潛水衣使用外在捕捉器具(external catching device)也比較容易有尿路感染的問題[25]。

基因遺傳可能引起尿路感染.其他可能造成風險的因素有糖尿病[5],男性未接受割禮,及攝護腺肥大[6]。其他複雜的因素相當的模糊,包括誘發結構性,功能性,或是代謝上的異常[26]。對於兒童,尿路感染與膀胱輸尿管返流(尿液)從膀胱到輸尿管或腎臟的異常流動)及便秘有關連[10]。

患有脊椎損傷的人因為長期使用導尿管及排尿的功能異常,有更高尿路感染的風險[27].這是此群體受到感染的主要原因之一,也是他們住院的主要緣由[27]。而且蔓越莓汁與蔓越莓補給品對這些人群的預防與治療沒有呈現效果[28]。

病理學

造成尿路感染的細菌藉由尿道進入膀胱,除此之外亦可能經由血液或淋巴造成感染症狀。一般科學家認為細菌通常會經由腸道轉移至尿道中,因為性別解剖構造特徵的差異導致女性有更高的尿道感染風險。一旦進入膀胱,E. coli將會黏接在膀胱壁上並且形成生物膜,藉此抵抗人體的免疫反應[8]。

診斷

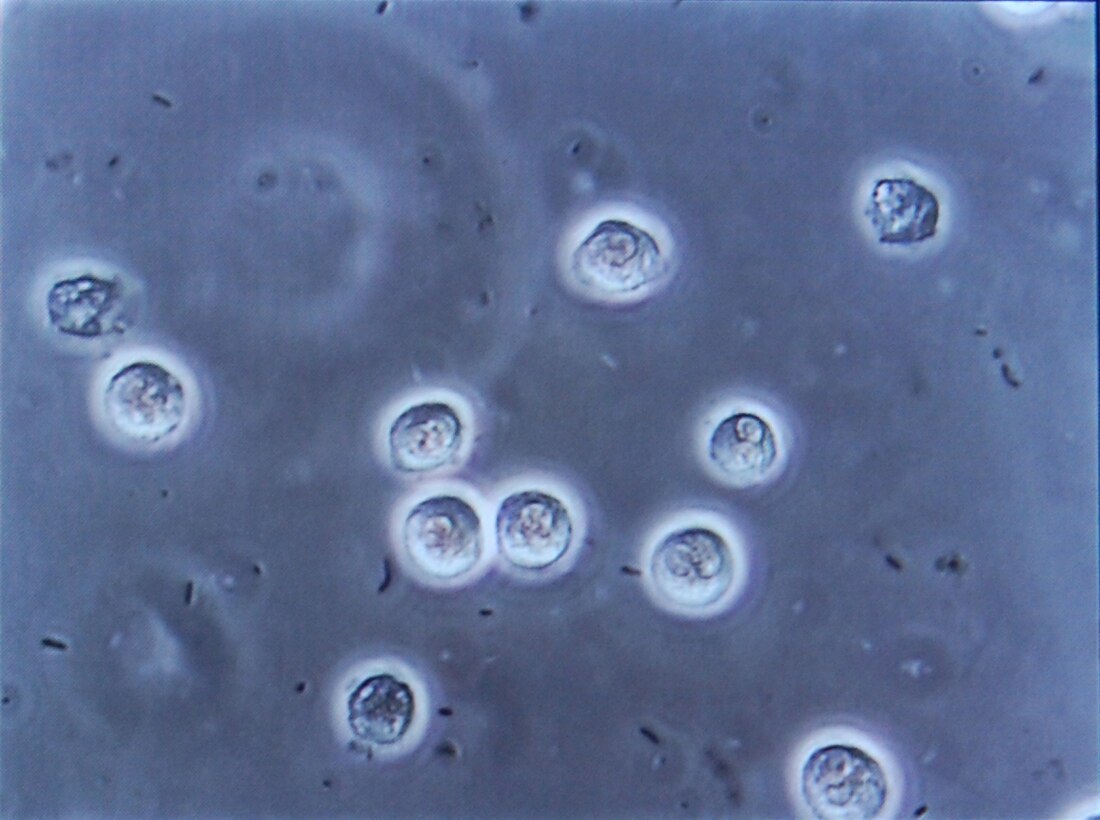

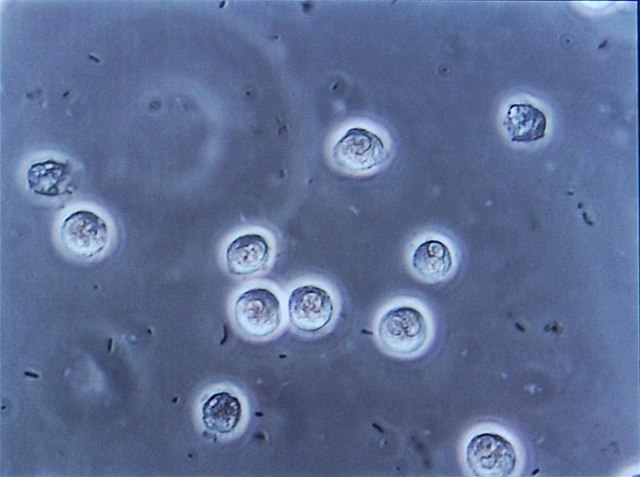

若是一些簡單的尿路感染,不須經過實驗檢測確認就可以做出診斷,並依症狀給予治療;在複雜或有疑問的情況,比較有用的是藉尿液分析來做診斷,檢查其中是否出現尿中的亞硝酸鹽、白血球或是白血球酯酶[30]。另外,尿液鏡檢則可檢查尿中是否出現紅血球、白血球或細菌。如果每毫升的尿液中細菌菌落數大於等於1000菌落形成單位時,結果即為陽性。這些培養也能測出對於抗生素的敏感度,有利於抗生素治療的選擇。然而,就算女性經測試後結果為陰性,也可藉由抗生素治療的方式改善[5]。當尿路感染的症狀不清楚或是沒有可靠的檢測方式時,對於老年人的診斷較為困難[11]。

尿路感染可能只影響了下尿路,此情況會稱為膀胱感染。若感染也會包括上尿路,此時便稱為腎盂腎炎。假若尿液當中含有大量的細菌卻沒有症狀時,稱此情況為無症狀的菌尿症[6]。如果上尿路遭受感染,並且受感染者為糖尿病患者、懷孕、男性或是具免疫缺陷疾病時,此時的尿路感染便稱為複雜性的[7][8]。相反地,如果受感染者是健康且為停經前的女性,此時的尿路便稱為非複雜性的[7]。在兒童的尿路感染當中,如果出現了發燒症狀,往往會被認定是上尿路感染[10]。

若要確診兒童的尿路感染,需要陽性的尿液培養結果。依取樣方法的不同,檢驗可能有檢體污染的情形,是對於檢驗的挑戰。因此,10000個菌落形成單位(CFU/mL)用來作為中段尿檢體的上限,1000個菌落形成單位(CFU/mL)是採用導尿管得到檢體的上限,而100個菌落形成單位(CFU/mL)則是採用恥骨上膀胱穿刺吸引術(直接用注射器從膀胱抽取)得到檢體的上限。WHO並不推薦用「尿袋」來收集檢體,因為極有可能引起檢體污染,而對於不會上廁所的兒童推薦尿道導尿法來收集。像美國兒科學會等組織對於兩歲以下患有尿路感染的兒童,推薦腎超聲波檢查以及解尿中膀胱尿道攝影(在排尿時使用實時的X射線照射尿道與膀胱)。但是因為尚未發現有效的治療辦法,例如英國國家健康與照顧卓越研究院等機構,對於小於六個月或者有異常發現的兒童只推薦常規影像檢查[10]。

砂眼披衣菌及淋病雙球菌常常是女性的子宮頸炎、陰道炎,或是男性的泌尿生殖道感染的常見致病菌種[6][31]。此類的感染習慣上會被分類為尿道感染而不是尿路感染[來源請求]。 陰道炎也可能導因於酵母菌感染[32]。若歷經多次尿路感染症狀但尿液培養呈現陰性的患者,可能得到的是間質性膀胱炎,且症狀並不會因為抗生素的治療而改善[33]。攝護腺炎也需要被列入鑑別診斷當中[34]。

出血性膀胱炎的特色是尿液中會出現血,而這種疾病的原因包括:感染、放射線治療、癌症、藥物或是毒素。會造成此症狀的藥物包括化療藥物癌德星,發生率為2%到40%[35]。嗜酸性膀胱炎是相對罕見的症狀,此時膀胱壁會出現嗜酸性白血球[36],且病徵和症狀與膀胱感染相當類似[36]。此病確切的病因並不是相當清楚,然而推測可能與食物過敏、感染以及其他藥物作用有關[37]。

預防

以下這些因素尚未被證實是否影響尿路感染頻率:包括性交後立即排尿、使用的內褲種類、在排尿或排便後的個人衛生習慣,以及習慣泡澡或淋浴等一些因素[5]。憋尿、衛生棉條的使用和灌流器的使用也同樣缺乏影響尿路的證據[19]。對於因為使用殺精劑或陰道隔膜等避孕方式,而尿路感染頻繁的患者,會建議使用替代療法[8]。對於有良性攝護腺增生的患者,採取坐姿排尿可以改善膀胱排空狀況,進而降低尿路感染頻率[38]。

使用導尿管時,時間上盡可能的縮短與適當的護理方式可以避免感染[22]在醫院應使用無菌技術置入導尿管,但對於可自行置入導尿管的病患,無菌技術較為適合[24]。導尿管也應在安置時保持密封[24]。而證據顯示使用銀合金導尿管並無法有效降低感染風險[39]。

若希望使用最低劑量的抗生素,可以當每次感染發生時就使用短療程方式服用抗生素[40]。長療程,每天使用抗生素也是有效的[5]。用藥上經常使用呋喃妥因和聯磺甲氧苄啶(TMP/SMX)治療[8]烏洛托品則是另一種可供治療的藥物,在低酸性的膀胱中可以形成甲醛,病原對此藥物不會有抗藥性[41]。一些資料指出,使用抗生素治療應避免長期使用,以免造成抗生素抗藥性[40]。

對於因性交造成的感染,在性交後立即服用抗生素可以有效治療[8]。對於停經後的婦女,外用的陰道雌激素可以降低反覆感染發生。然而相對於外用藥膏,使用含雌激素的陰道塞藥並不如低劑量的抗生素有效[42]。在短期放置導尿管後服用抗生素,可以降低膀胱因導尿管感染的風險[43]。2011年也有一些疫苗正在研究中[8]。

沒有足夠證據支持「使用預防性抗生素可降低孩童尿路感染」[44]。若腎臟沒有潛在的發育異常,重複性尿路感染引發進一步的腎臟疾病並不常見,其中導致成年慢性腎臟病的概率小於0.33%[45] 。至2011年為止,有關常規包皮環切(割禮)手術能否預防尿路感染,並無足夠研究可以得到結論[46]。

部分研究顯示經常遭感染的病人服用蔓越莓果汁或膠囊,可能可以降低發生尿路感染的概率[47][48]。然而一份實證醫學的研究認為蔓越莓的效益並不高[49],另外,30%的使用者有腸胃不適的問題[50],因此能否長期使用也是值得關切的問題[49]。至2011年為止,陰道內益生菌是否對尿路感染有幫助仍需進一步研究證明[8]。

治療

治療的基礎是抗生素。非那吡啶偶爾會和抗生素一起使用,對初期膀胱感染造成的燒灼感或頻尿現象有幫助[51]。然而一般常規並不建議使用此藥,因為它提高了正鐵血紅蛋白血症的風險[52]。乙酰胺酚可用來治療發燒[53]。並無足夠證據證明蔓越梅製品可對抗感染[54][55]。

若病患尿液有細菌但沒有臨床症狀時,不需使用抗生素治療[56](包括老年病患、脊椎損傷病患、裝導尿管的病患[57][58])。懷孕是例外情況,這些病患建議使用7天抗生素治療[59][60],若未接受治療,約30%的病患會惡化為腎盂腎炎,且增高低出生體重和早產的風險[61]。一些研究也支持在病患有糖尿病的情況[62],或須進行會造成流血的尿路檢查下需使用抗生素[58]。

無併發症的感染可單獨依照症狀診斷並治療[5]口服抗生素,例如聯磺甲氧苄啶(TMP/SMX)、呋喃妥因或磷黴素是臨床上的一線藥物[63]。也可使用頭孢菌素、阿莫西林/克拉維酸或者氟喹諾酮類藥物[64]。但是因對氟喹諾酮類藥物的抗藥性而導致的尿路感染正在增加[30]。這些藥效相近的藥物可以極大地縮短痊癒時間[64][65]使用甲氧苄啶、聯磺甲氧苄啶(TMP/SMX)或者氟喹諾酮類藥物的三天療程一般來說是有效的,然而使用呋喃妥因則需五到七天的療程[5][66]。磷黴素可以按照單次劑量使用,但已被證實這樣使用藥效不佳[30]。

通過治療,症狀應在36小時內有所緩解[7]。大約百分之五十的人在幾天或幾週內即使沒有治療也會痊癒[5]美國傳染病協會(IDSA)因擔心對此類藥物抗藥性的增加而並不推薦氟喹諾酮類藥物作為治療的首選藥物.[30][67][66]。阿莫西林/克拉維酸的治療效果也不如其他的用藥[68]儘管有如此的預防措施,但因為這些藥物的廣泛使用,人對上述所有藥物的抗藥性還是有所增加[5]。在一些國家,甲氧苄啶與聯磺甲氧苄啶(TMP/SMX)是相等的藥物[66]。對於病情較輕的泌尿路感染,兒童常常經三天的抗生素治療即有效果[69]對於尿路感染病情較輕但反覆發作的女性,可在當症狀出現時自我治療,或在初始治療無效時尋求專業幫助[5]。

併發性尿路感染比較難以治療,且常常需要更積極的評估、治療和追蹤[70] 。這可能需要確定和解決潛在的併發症[71]。在治療併發性或復發性的尿路感染時,需考慮未來是否會造成抗生素抗藥性的增加[72][73]。

腎盂腎炎的治療比簡單的膀胱感染更為積極,使用口服抗生素或靜脈注射抗生素的病程較長[74]。若抗藥性發生率少於10%的地區,典型的處方是口服氟喹諾酮環丙沙星七天。如果局部抗藥性發生率大於10%,醫囑通常會開立靜脈注射一劑頭孢三嗪[74]。Trimethoprim/sulfamethoxazole 或 amoxicillin/clavulanate口服14天是另一個較合理的選項[75]。在那些表現出更嚴重的症狀的人,可能需要住院,持續的服用抗生素[74]。如果症狀在治療後的兩到三天沒有改善,可能要考慮像是腎結石造成尿路阻塞的併發症[6][74]。

流行病學

尿路感染是女性最常見的細菌感染[7],其中最常發生於年齡16-35歲, 每年約有10%的女性尿路感染,且60%的女性在她們的生命中曾有過也會有過尿路感染[5][8] 復發是很常見的,將近一半的人在一年內受到二次感染。女性尿路感染的發生率比男性多四倍[8]。腎盂腎炎發生率只有尿路感染的1/20至1/30[5]。它們是院內感染最常見原因,約佔40%[76],無症狀菌尿症的發生率會隨着年齡增加,從育齡婦女的2-7%到護理之家的老年女性高達50%[19]。無症狀菌尿症的發生率在超過75歲的男性中介於7-10%之間[11]。無症狀菌尿症在懷孕時的發生率則為 2% 至 10%[61]。

10%的人在兒童時期曾有尿路感染[8]。兒童尿路感染中最常見的為未割包皮且年齡小於三個月的男嬰,其次是小於一歲的女嬰[10]。然而兒童發生率的估計變化很大,一群年齡介於出生至兩歲的發燒小孩當中,被診斷有尿路感染的比例可以從2%至20%[10]。

社會和文化

在美國,尿路感染每年佔將近七百萬人就診,一百萬人急診,以及十萬人住院[8]。這些感染造成工作時間損失和醫療照護的花費,影響都很顯著。在美國治療的直接花費估計為每年16億美元[76]。

歷史

尿路感染最早於西元前1550年被記載在埃伯斯紙草文稿中[77]。古埃及人將尿路感染描述為「從膀胱散發出熱。」[78]在1930年代之前,草藥、放血和休息是建議的處置,直到1930年代抗生素蓬勃發展後,才出現效果顯著的治療方式[77]。

懷孕期間

在懷孕時期的尿路感染會增加腎臟感染的風險。妊娠期間,高濃度的黃體素升高了輸尿管和膀胱肌肉張力不足的風險,這也導致尿液逆流向上到輸尿管並朝向腎臟的可能性較大。然而妊娠婦女不會增加無症狀菌尿症的風險,如果菌尿出現,會有25-40%腎臟感染的風險[19]。因此如果尿液測試顯示出感染的跡象-即使是無症狀的-通常會建議治療。一般認為懷孕時使用頭孢氨苄及呋喃妥因是安全的,這也是常在懷孕時使用的抗生素[79]。妊娠期間腎臟感染可能造成早產或子癇前症(妊娠期間處於高血壓和腎功能不全狀態,可能造成癲癇)[19]。

參考文獻

外部連結

參見

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.