鳳頭鷹(學名:Lophospiza trivirgata,台灣作鳳頭蒼鷹),又名鳳頭雀鷹、粉鳥鷹(臺灣話:hún-tsiáu-ing)、打鳥鷹或斑鳩鷹仔(臺灣話:pan-kah-ing-á),是鷹形目鷹科Lophospiza屬下的一種中型鳥類。[3][4][5]這個物種於1824年被發表成一新物種。其分佈相當廣泛,遍及東亞、東南亞至南亞等地,在各地有不同外觀及體型大小的變化,目前共有11種亞種。[6][7][8]

| 鳳頭鷹 | |

|---|---|

| |

| 鳳頭鷹台灣特有亞種 | |

| 科學分類 | |

| 界: | 動物界 Animalia |

| 門: | 脊索動物門 Chordata |

| 綱: | 鳥綱 Aves |

| 目: | 鷹形目 Accipitriformes |

| 科: | 鷹科 Accipitridae |

| 屬: | Lophospiza |

| 種: | 鳳頭鷹 L. trivirgata

|

| 二名法 | |

| Lophospiza trivirgata | |

| 亞種 | |

| |

| |

| 分佈範圍 | |

| 異名 | |

| |

鳳頭鷹的特徵為其頭部具短冠羽,脖子上有位於中央的寬黑條紋,胸腹佈滿縱紋,尾部具深淺交錯的條紋。[9][10]兩性異形,但需要以比較的方式才較易分辨雄雌,雄性頭部偏灰,並有更為明顯的白色尾下覆羽,會在宣示領域時有下壓雙翅並抖動的特殊行為;而雌性體型較大,整體偏棕褐色。[3][11][12][13]飛行時,這個物種不喜鳴叫,其整體外觀上雙翼邊緣圓滑,鼓翼頻率較低,與易混淆的松雀鷹不同。[14]:105

鳳頭鷹主要分佈於低海拔的樹林裏,但也對人類活動的環境適應力甚強,是少數能在都市區域生活的猛禽之一,在台灣是唯一能在都市綠地上繁衍生息的日行性猛禽。[3][10][14]:105其食性相當廣泛,包含小型哺乳類、鳥類、蛙類及爬蟲類等。[15][16]繁殖期依各地氣候不同有些差距,通常在12月至5月間進行繁殖。[3]喜歡築巢於樹冠層,通常一次會生兩顆卵,孵化後由雌性負責育幼,雄性負責捕食及守衛。[3][12]

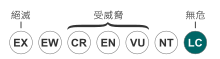

鳳頭鷹為猛禽之一,天敵雖少,但因可生活於都市區域,這些個體更易於遭遇路殺、窗殺、毒殺等問題。[17]因其分佈相當廣泛,即使數量曾報告可能下降也難以進入易危的標準,目前國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄仍評為無危生物。[1][18]《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約》將其列入限制交易的附錄二動物之一。[10]

物種命名與分類

該物種的命名最早於1824年由康拉德·雅各·特明克所發表,此時的名字為Falco trivirgatus,並被列入隼屬成員之一。[19]中間曾使用如Lophospiza trivirgata、Lophospizias trivirgatus、Lophospiza indica、Astur trivirgatus、Astur Indicus等名稱。[20]

| |||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2024年以超保留元素關係所重建的部分支序圖[21] |

鳳頭鷹最晚於1899年時就被已歸入鷹屬下,但在2005年及2018年的研究中卻發現鷹屬實際上是一個需要重新分類的多系群。[22][23]而2021年的研究就已證實鳳頭鷹的位置在當時所定義的鷹屬最為基幹的位置上。[24]因此在2024年時,世界鳥類學家聯合會根據2021年及2024年的研究決定將鳳頭鷹及與其形成超種的灰頭鳳頭鷹分類至1844年就已建立,卻長期被視為是鷹屬異名之一的Lophospiza內。[22]該名錄將Lophospiza重新「復活」,而鳳頭鷹則作為該屬的模式種,且擁有了一個獨立的亞科——Lophospizinae。[22][25][3][26]:145

其屬名Lophospiza由古希臘語的λόφος(羅馬化:lophos,意為「冠、峰」)及σπιζιας(羅馬化:spizias,意為「鷹」)所組成。[27]:230而種小名trivirgata則是由拉丁文的tri-(意為「三」)以及virgatus(意為「有條紋的」,由有條紋之意的virga轉化)所形成的合成詞。[27]:391學名全意為「有三道條紋的鷹」。[10]但特明克當時的描述並未有指明種小名的三道條紋究竟是指何處,僅指出鳳頭鷹喉嚨縱帶及尾部橫紋均為三條,但現今的觀察大多為4—5條深色尾部橫帶。[11][19]

形態描述

鳳頭鷹的體長介於37—48厘米之間,體重介於224—450公克之間,翼展65—85厘米之間,是一種中型體形猛禽。[10][26]翅膀較短,使其停棲時翼尖僅可能會稍微突出尾巴基部,通常僅達尾羽約1/3的地方。[14][28]野外壽命平均約11年,圈養環境下可至30年。[29]

外觀上,鳳頭鷹頭上為偏黑色的短冠羽,但垂下時不太明顯,僅緊張時才豎起而變得明顯,是唯一具有冠羽的鷹屬成員。[9][30][31]牠們具有寬大的方形頭部,臉部灰色並帶黑色的紋路,喉嚨為白色且中央有一條很寬的深褐至黑色的條紋,喙灰至黑色。[9][13][32]眼睛虹膜顏色在黃色至紅橙色之間,眼眶黃色,鼻孔周圍為綠黃色到黃色。[3][11][13][33]有些個體會有不明顯的白色眉線。[10]胸部紅棕色,有黑色條紋,腹部主體白色並帶有橙至棕色的條紋。[3]翅膀外側的覆羽以褐色為主,而內側的羽毛為白色帶深色條紋。[9][34]飛羽末端白色,並帶有黑色寬條紋,展翅時明顯可見其最外側的六根初級飛羽構成的圓滑翼緣;[11][14]:62[31][35]次級飛羽凸出且末端圓鈍;尾下覆羽為白色呈蓬鬆狀,尾羽有3—5條黑色和等寬的淺色條紋,尾巴稍微呈圓形。而腳在黃色到橙黃色之間,且整個腿部較粗壯。[3][9][13][32]

鳳頭鷹兩性異形,但除非兩性並排,通常較難直接區分。[11]雌性通常比雄性大約8—22%,雌性平均體長48厘米,體重約353公克,頭至背部體色偏棕褐色,胸腹部的紋路較粗,最外側的尾羽有五條深色橫帶,腳較粗壯;雄性平均體長42厘米,體重約199公克,臉部的灰色較深且頭頂也比較黑,胸腹部的紋路則較細且尾下覆羽更明顯,最外側的尾羽橫帶不明顯。[3][10][12][13][31][36]

亞成鳥類似成鳥,但紋路較不明顯,頭褐色並有淺色縱紋且存在黑色冠羽。眼睛虹膜會由剛出生時的深灰色轉為灰白色、淡褐色過渡至淺黃色,腳呈偏暗的淺黃色。胸腹面淺米黃色有褐色不規則水滴狀斑點或縱紋,自上而下漸粗。背部呈淡灰棕色,尾巴和翅膀的斑紋與成鳥相似,但顏色較淡,且尾部有可能會比成鳥稍長。[3][9][10][11][13][34][37]

本種與其他同科成員如褐冠鵑隼、蒼鷹或雀鷹等易混淆,但因其喉部條紋及雜亂的胸腹斑紋使其相對容易分辨。褐冠鵑隼棲息地類似於鳳頭鷹且體型相似,但其冠羽較後者更長,翅膀更大,兩者飛行時翼型顯著不同,尾部覆羽、翅膀內層和飛羽的顏色和圖案也不同。[35]蒼鷹及雀鷹則沒有中間喉部條紋且上半身較灰,下半則是更均勻的條紋;幼鳥則是條紋或者斑紋更為整齊一些,且翼長比例較長、翼寬較窄,外側初級飛羽的指叉則較鳳頭鷹尖而突兀。[35][38]且蒼鷹體型較大也無冠羽,腹部顏色也不如風頭蒼鷹深。[39]雖然喉部條紋的特徵在松雀鷹跟褐耳鷹也有,但松雀鷹體型較小,頭圓而無頭冠,腿腳較細長,飛行時外側尾羽的橫帶是不相連的且深淺帶寬度大致相等;而鳳頭鷹的尾羽橫帶紋路則是相連的,並且不如松雀鷹一樣喜歡鳴叫。[14]:105[36][40]而褐耳鷹平均體重不超過180公克,體長約30厘米,小於鳳頭鷹。[41][42]

亞種

鳳頭鷹目前共有11個亞種,細分為2個大陸型亞種及9個島嶼型亞種,主要差別在其體型大小及部分的顏色差異。[6][38][39]一般而言,島嶼上的亞種在胸腹的條紋上會更寬及偏紅褐色,但有例外。[38]

- 兩個大陸型亞種:

- 大陸亞種[43][44](L. t. indica):分佈於印度東南側、喜馬拉雅山脈、中南半島、中國大陸至馬來半島一帶。在中國大陸原分佈於四川、雲南、貴州、廣西、海南等地,[6][28][38]隨時間向北、向東擴散,在華北地區有時會作為迷鳥出現,如2013年在北京有被觀察到的紀錄。[33][44][45]在拉丁文indica指「印度的」,其舊有亞種名為rufitinctus。[27]:204[46]雄性上半身顏色非常深,具有黑褐色的短冠羽,下半身有大量斑點,大腿斑紋明顯;雌性則胸部條紋較窄,下半身相對較淺,但仍比指名亞種深。[7]:8—11

- 印度亞種(L. t. peninsulae):分佈於印度西南側,拉丁文peninsulae為半島的意思。[27]:296其顏色較指名亞種深,斑點跟條紋較小,胸部較小且偏白。[7]:8與大陸亞種比較時,雌性會有較亮的上半部及較深的下半部。[34]

- 九個島嶼型亞種:

- 指名亞種(L. t. trivirgata):分佈於印尼蘇門答臘。與印度亞種極為相似,但其成鳥腹部斑點較蒼白,亞成鳥的斑點明顯較多。[34]

- 尼亞斯亞種(L. t. niasensis):分佈在蘇門答臘西邊的尼亞斯島上,niasensis指尼亞斯島。[27]:270下腹條紋較指名亞種寬,總體顏色更黑,且比指名亞種小。[7]:4[34]

- 爪哇亞種(L. t. javanica):分佈於爪哇島跟峇里島上,javanica指爪哇島。[27]:211顏色總體較指名亞種淺,除了雌性個體側臉較深。[7]:4—5雄性頭部較灰,頭冠顏色較淺。[34]

- 婆羅洲亞種(L. t. microsticta):分佈於婆羅洲,microsticta為組合詞,為希臘文mikros(意指「小」)及stiktos(意指「有斑點的」)組成。[27]:254下半身比指名亞種還淺且深色條紋較窄,雄性冠羽較長。[7]:5

- 巴拉望亞種(L. t. palawana):分佈於菲律賓巴拉望島和卡拉棉群島,palawana指巴拉望島。[39][27]:289與婆羅洲亞種較為類似但下半身的條紋較深且接近黑色,雌性個體胸部有橢圓形的深色斑點。[7]:5—6

- 內格羅斯亞種(L. t. extima):分佈於菲律賓東南側,包含內格羅斯島、薩馬島、雷伊泰島、雷伊泰島和棉蘭老島一帶。[39]拉丁文extima為最遠、最偏僻的意思。[27]:155顏色較指名亞種偏亮,冠羽較短,兩性頭部皆更灰而接近灰頭鳳頭鷹。[7][38][47]:6—7

- 斯里蘭卡亞種(L. t. layardi):分佈於斯里蘭卡,layardi為愛德嘉·利奧波德·萊亞德之姓氏。[27]:220此亞種有時候會被歸入大陸型亞種。[34]比指名亞種體型較小,雄性胸側顏色偏土黃色,下半身顏色偏深。[7]:7—8

- 台灣特有亞種[44][48](L. t. formosae):分佈於台灣,亞種名formosae即源自福爾摩沙。[27]:163但在2000年在福建省福州南嶼鎮發現一隻雌性個體及2隻幼鳥的紀錄。[49]在所有亞種內是體型最大的,雄性顏色偏暗,有黑色至黑褐色的條紋。[7][15]:11

- 波利略亞種(L. t. castroi):分佈於菲律賓波利略島,castroi用以紀念一位菲律賓自然歷史收藏家阿圖羅·P·卡斯特羅(Arturo P. Castro)。與內格羅斯亞種相近,但尾巴較長且有偏深藍至灰藍色的頭部及背部。[8]

| 亞種 | 雄鳥翼長 | 雌鳥翼長 | 雄鳥尾長 | 雌鳥尾長 | 雄鳥跗骨 | 雌鳥跗骨 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| L. t. indica | 216—237 | 232—264 | 168—195 | 182—213 | 56—59 | |

| L. t. peninsulae | 196—211 | 214—237 | 159—168 | 169—180 | 51—57 | |

| L. t. trivirgata | 197—205 | 217—225 | 156—160 | 160—174 | ||

| L. t. niasensis | 180—188 | 207—217 | 135—145 | 153—163 | ||

| L. t. javanica | 189—203 | 208—230 | 150—155 | 154—188 | 51—57 | |

| L. t. microsticta | 191—200 | 216—227 | 146—155 | 159—178 | ||

| L. t. palawana | 189—195 | 219—221 | 151—155 | 169—177 | ||

| L. t. extima | 182—193 | 205—217 | 140—150 | 157—167 | 52—53 | |

| L. t. layardi | 183—190 | 198—206 | 150—160 | 157—180 | 49—54 | |

| L. t. formosae | 206—234 | 255—262 | 169—197 | 213—219 | 63—70 | 64—69 |

| L. t. castroi | 184—190 | 148—160 | 54—55 | |||

地區分佈與棲息地

鳳頭鷹一般偏好在低海拔丘陵地的樹林裏生活。[9][13]但亞成鳥有機會行一定程度的擴散,並跨海移動到其他離岸島嶼上生活。牠們偏好居於潮濕的熱帶低地和亞熱帶的山地,特別是在林地和開放地區交界地帶。牠們多分佈於海拔1800米以下的地方,但最高可至海拔2400米的地方發現牠們的蹤跡。[38]台灣亞種通常分佈在1500米以下的闊葉林、針闊葉混合林、次生林,經常出沒於森林與開闊農地交界地帶。[15][50]而在尼泊爾,常見於靠近河流的地區;有時在次生林、森林的村落附近、耕地或有樹木的植物園周圍。[38]

牠們分佈東北亞的華南地區、台灣,南亞的印度和斯里蘭卡及東南亞的菲律賓和印尼等地。[6]在台灣,受到森林逐漸碎片化的影響,出現於市區的最早紀錄是在1980年的台北植物園,之後也被發現出沒於樹林茂密的大型公園及校園等地,[3][10][51][52]是台灣目前唯一能在都會區內終年生息並繁殖後代的猛禽。[14]:105[30]

習性

鳳頭鷹為日行性猛禽,也不會進行遷徙,是一種留鳥。[3][17][31]在繁殖季節外,鳳頭鷹以單獨活動為主。[31]它們具有領域性,生性兇猛,但並不會攻擊人類。[12][30]其在天熱時會有洗澡或展翅做日光浴驅蟲的行為。[12]

鳳頭鷹飛行時,從下方角度看可見其短翼且翼端及後緣皆呈圓弧狀,亞成鳥常在飛行時尾羽全開成扇狀;而成鳥則較少如此。[14]:107飛行時路線安定、穩重,鼓翼頻率較松雀鷹低。[14]:65, 105喜歡在上午且天氣溫和時升空,[14]:104但飛行時間一般不長於10分鐘。[10]2—5月的求偶及繁殖期間可常見其2隻以上共飛的行為,但6月之後頻率減少。[14]:104盤旋時雙翼成水平狀,雄性在行飛行展示宣告其領域時,會顯露其蓬鬆的白色尾下覆羽、雙翼下壓並快速地抖動,並可能伴隨響亮叫聲。[10][14]:50[36][53]

鳳頭鷹為肉食性,可捕食的生物相當多樣化且能調整,這可能是這種猛禽能夠生存於都市中的原因之一。[13][54]在其自然環境下,獵物多為斯文豪氏攀蜥、赤腹松鼠、大鼠屬的鼠類;[15][54]而都市環境中的鳳頭鷹多獵捕小型哺乳類、鳥類、蛙類及爬蟲類,如樹麻雀、綠繡眼、台灣擬啄木鳥、白頭鵯、星頭啄木鳥、火斑鳩、珠頸斑鳩、山斑鳩、錢鼠、松鼠、溝鼠、鼩鼱、蜥蜴、蛇類,虎皮蛙、蟾蜍等,也會獵食鳩鴿科鳥類或夜鷺,[12][16][31][51]甚至傳出曾在婆羅洲的洞穴口捕食蝙蝠。[34]在哺育幼鳥時,成鳥通常只在白天時段獵食並餵養牠們。[16]獵食時,牠們多以隱匿在樹中再突然衝出的偷襲方式捕捉獵物。[13]

繁殖期間會因地理位置的不同而有不同時間:在印度是3月至7月;在斯里蘭卡是2月至7月、在蘇門答臘是1月、在爪哇是12月至3月、在婆羅洲是2月。[3]在台灣的個體,十月起就開始會有築巢的行為,在三月結束之前築完。[12]目前求偶行為仍未被確切記錄過。[34]

鳳頭鷹通常在闊葉林內營樹巢,巢位偏好山谷側坡人為干擾少,離地有12—45米的大樹樹冠上,並離河岸或水塘等水域不遠之處。[10][12][39][55]巢體通常直徑約50厘米,厚度有30厘米或以上,呈內凹碗形,並以較粗的樹枝及樹葉為材料,內襯綠葉,並可能會有隔年重覆使用的行為。[3][12][13][37][38]雙親在二月中後會開始交配,雄性爬上雌性背上,母鳥尾巴上翹,公鳥尾部下壓交配,配對時會伴隨鳴叫,每次交配6—9秒。[12]

視其繁殖環境會有生蛋時間及成功率的差異,通常都市地區的鳳頭鷹會比原生環境中的早一些生蛋,[3][56]都市的繁殖成功率也較高。[57]雌性一次生1—3顆卵,大多數情況下為2顆,[13][26]卵為圓形污白色,長介於44—52.6毫米、寬平均35.3—42毫米,重30—33.2公克。[3][10]約34—39天後孵化,[3]並由雌性負責育幼,雄性負責捕食及守衛。[12]再約45天後,幼鳥會開始離巢並於附近活動。[12][58]1999年的在台灣的一次調查顯示其成功繁殖(即至少有一隻成功離巢)的概率為58%,兩隻皆成功離巢的比例為25%。[10]

鳳頭鷹較少發出聲音。但在繁殖期間有時會發出類似「he、he、hehehehe」的尖叫聲,尾音上揚,重複數次。[3][10]在保衛鳥巢時會大聲尖叫、發出低沉的嘎嘎聲、深沉的蛙鳴聲。[3][38]也有如「zei——zei——」般單調尖厲的聲音。[33]在斯里蘭卡有記錄到「ku-eee」的呼叫聲,而在台灣有記錄到「fyeew——」的尖銳刺耳的短哨音。[32]

天敵與威脅

鳳頭鷹會有被複數種寄生蟲寄生於腸道的情形,這些寄生蟲普遍存在於其他猛禽及鳥類中,且大多需要其他哺乳類、兩棲動物或爬行動物作為寄主或中間宿主。[59]但目前也有發現僅見於鳳頭鷹體內的寄生蟲。[60]

鳳頭鷹身為猛禽之一,在都市區天敵較少。[61]在市郊地區,其幼鳥的主要威脅是樹棲性的大型蛇類捕食及颱風破壞鳥巢。[56]蛋被松鼠食用,或幼鳥食用到含有鴿子毛滴蟲感染的食物而死亡都可能是造成育幼失敗的原因之一。[61][62][63]

受到森林砍伐的影響,鳳頭鷹分佈範圍和數量已經在爪哇島、峇里島、菲律賓和東南亞大陸的部分地區有減少的趨勢。[3][38]窗殺、車輛撞擊及誤食有毒物質也是其常見非自然死亡原因。[17][54][64]因其低飛伏擊襲擊地面的小生物的習性,牠們容易遭車子及公車撞擊。[17]在台灣的鳳頭鷹擁有相當高的撞窗率,2011—2022年間的紀錄顯示平均一年會有40隻遭到路殺。[65][66]也有曾食用因滅鼠藥中毒的老鼠而二次中毒死亡的記錄。[17]

保護狀況

這個物種實際數量和族群趨勢因其習性和偏好住在森林的情況,而所知甚少。[3]但據2021年的一次研究的估計,全球約有101萬隻鳳頭鷹。[67]其分佈範圍超過1720萬平方公里,族群規模大,因此即使數量有下降的趨勢,也難以進入易危的標準,故國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄在2016年評估時仍為無危。[1][18]

《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約》將整個隼形目[註 2]包含鳳頭鷹在內列入附錄二物種,管制其交易情況。[10][2]

與人類的關係

猛禽貿易的主要目的在於娛樂狩獵、非洲鬣鷹或作為寵物飼養。[72]鳳頭鷹早年在台灣因其廣泛分佈取得不難,在養鷹市場上是頗受歡迎而且被交易最多個體的猛禽之一。[10]至今受野生動物保育法影響,雖交易減少但仍有零星交易行為存在,例如泰國、印尼、馬來西亞等地。[10][72][73][74][75]2013年起,台灣猛禽研究會開始追蹤鳳頭鷹於台北都市區的生存情形並以直播等方式推廣其相關知識。[58]

註釋

參考資料

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.