热门问题

时间线

聊天

视角

言論自由

表達意見和思想的政治權利 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

言論自由(英語:Freedom of speech),一種基本人權,指公民可以按照個人意願表達意見和想法的法定政治權利,這些意見表達不用受任何人事前的審查及限制,也無需擔心後來受到政府或他人以行為報復。它通常被理解為充分表達意見的自由,當中包括以任何方式尋找、接收及傳播資訊或者思想的實際行為。有時也被稱為意涵更廣泛的表達自由[1][2][3]。

言論自由的權利在過去直至今日都是通過博弈或爭取得來的,同時在任何國家通常也都會受到不同程度的限制,是有底線與邊界的,特別是破壞性的攻擊、粗俗的內容一般不會被社會容忍,例如在報章發表造謠誹謗、中傷、猥褻、威脅傷人、煽動仇恨或者侵犯版權和私隱等言論或者資訊的一系列涉嫌侵犯他人人權的行為會被禁止,而表達意見時也需要注意時間、地點和禮儀。[2][3][4]近年來網絡成為新介質後取消文化盛行,言論自由各種各樣,討論與發展也更加複雜難懂[5],不過就原則而言,一般的民主政體基於公益和保護人權,都以寬容開放為基調來設定言論的邊界,出現問題時對簿公堂處理。而在一些可能存在侵犯人權行為的國家政權,假借同樣的名義,聲稱言論自由卻出現限制程度極高或是不公平,或是利用言論自由攻擊別人,這些都逾越了人權法案的紅線。如何分辨真與假言論自由,具體的區別可以觀察言論是否是傷害他人的自由為代價、爭議時是否有刑事公權力的介入、審查動機是否普遍、觸法的解釋權如何定義等等,舉例而言,在法律上要求明確何為所謂的例外情況做提告事由、是否以公約普遍認知為基準等等進行判斷[6][7]。

以《世界人權宣言》第19條及《美國憲法第一修正案》等為例,被公認為明言保障言論自由的權利,確認言論自由的基石的重要性的著名文件,另一方面亦顯示出了其脆弱需受保障的面向[1][8]。《世界人權宣言》第19條及《公民權利和政治權利國際公約》的《國際人權法》中亦確認言論自由為一項人權。《公民權利和政治權利國際公約》第19條指「人人有權在不受干涉下持有意見及主張」及「每個人都有權利自由發表主張和意見,此項權利包括尋找、接收和傳遞資訊和思想的自由,而不分任何媒介和國界。」第19條亦指出,這些權利附有特別責任及義務,行使時必須尊重他人權利或名譽,確保國家安全及公共秩序不受影響。[9][10][11]

Remove ads

言論和表達自由的權利

聯合國1948年通過的《世界人權宣言》中的第十九條以及《公民權利和政治權利國際公約》第十九條明確提出了「言論自由」的定義。

| “ | 人人有主張及發表自由之權;此項權利包括保持主張而不受干涉之自由,及經由任何方法不分國界以尋求、接收並傳播消息意見之自由。 | ” |

《公民權利和政治權利國際公約》第十九條指:[9]

| “ |

一、人人有保持意見不受干預之權利。

|

” |

今天的言論自由受到了國際人權法的公認。這項權利在公民權利和政治權利國際公約的第19條、歐洲人權公約的第10條、美洲人權公約的第13條及非洲人權和民族權憲章的第9條中得到體現。[13]

Remove ads

歷史

言論自由的概念最早可以回推於公元前5至6世紀的雅典式民主思想。[14][15]

對言論自由的明確保護,可以追溯到早期的人權文件。[16]英國的1689年權利法令賦予議會辯論和法庭訴訟的言論自由;法國大革命時期頒布的《人權和公民權宣言》肯定言論自由作為人類一項不可剝奪的權利。[17]《宣言》的第11條指:

| “ |

「傳達思想和意見的自由是人最寶貴的權利之一。因此,每一個公民都可以自由地發言,寫作和出版,但濫用此項自由(的公民)應負上由法律定義的責任。」[18] |

” |

在該宣言發表的一個月後,美國國會提交審議《權利法案》,並於1791年12月15日獲得通過。[19][20]《權利法案》中的「第一修正案」保護所有公民的言論自由權,並禁止政府制定任何阻礙信仰自由、剝奪言論自由、侵犯出版自由和集會自由、干涉或禁止人民向政府和平表達訴求的自由的法律。[21]

言論自由與不同政見

在印刷術發明之前,著作只能透過非常費力而且容易出錯的人手過程複製。由於沒有嚴格審查和控制書吏的系統,他們的作品很少引起廣泛爭議。1450年印刷機出現之後,宗教權威所認為的異端邪說得以傳播,羅馬天主教會提出了審查制度。[22]新的印刷術能準確地印製文字作品,使思想和資訊流通更加迅速和廣泛。[23]1501年,教宗亞歷山大六世頒布一條針對無牌印刷書籍的法案,並在1559年首次發出禁書目錄。[22]羅馬天主教會的禁書目錄主要是為了控制民眾思想和意見,打壓違背教會教義和意見的觀點,其中包括禁止或審查笛卡爾、焦爾達諾·布魯諾、伽利略、大衛·休謨、約翰·洛克、丹尼爾·笛福、讓-雅克·盧梭及伏爾泰等人的著作。[24]因為印刷業使聖經和政府的信息得以流通,教會和政府在很多方面都支持印刷業,但與此同時,不同意見和批評教會和政府的作品也可以迅速流通傳播。因此,為了控制整個歐洲的印刷者,當局要求他們得到官方授權才可生產和交易書本。[23]

隨着新聞媒體和印刷的發展,應該允許表達異見或顛覆性的意見,而不受到懲罰或法律制裁的概念也隨之興起。1644年,英國思想家約翰·彌爾頓出版一本反對審查制度的短論《論出版自由》,以回應議會重新引入對印刷者的發牌制度。[25]教廷當局此前曾拒絕對彌爾頓的一篇關於離婚權利的著作發出出版許可證,而《論出版自由》則在沒有許可下發行。[26]彌爾頓發表了慷慨激昂的表達自由和容忍的謬誤呼籲:[25]

| “ | ” |

彌爾頓對言論自由的辯護是基於一個新教的世界觀。他認為宗教改革是英格蘭人的使命,將帶給所有人啟蒙。他亦反對以定義「有害言論」及劃定言論自由的範圍來限制個人言論,並支持對不同觀點意見更大的寛容。[25]

Remove ads

隨着印刷傳播的「威脅」,政府建立了中央控制的機制。[27]法國君主打壓出版,使語言學家艾蒂安·多雷在1546年被處以火刑。1557年,英格蘭瑪麗一世女王下令成立英國出版同業工會,只有工會成員才能出版書籍,以此來遏止違反宗教教義或持不同政治立場作品的發行。印刷的權利僅限於兩所大學和倫敦市的21個印刷者,總共53部印刷機。在法國,由於與當局對抗,約800個作家、印刷者和書商被關押在巴黎的巴士底獄,直至1789年監獄被民眾佔領。[27]

英國思想家在言論自由權利的早期討論中走在前列,例如約翰·彌爾頓和約翰·洛克(1632–1704)。洛克提出以個體為價值和所擁有生存,自由,財產和追求幸福的權利的單位,但他不支持普世寬容和言論自由。他認為一些群體,如無神論者,不應該被允許有自己的想法,因為否定上帝的存在會破壞社會秩序和領導。[28][29]

17世紀歐洲大陸的哲學家如斯賓諾莎和皮埃爾·培爾發展比早期英國哲學家更寬容和普遍的言論自由思想。[30]到了18世紀,言論自由的討論遍布整個西方世界,特別是法國哲學家如德尼·狄德羅、保爾·霍爾巴赫、克洛德·阿德里安·愛爾維修等更為活躍。[31]言論自由的思想開始被納入政治理論。歷史上第一個完整言論自由的法令由約翰·弗里德里希·施特林澤於1770年12月4日攝政期間的丹麥-挪威發布。[32]然而,十個月後施特林澤在這項法案中加入一些限制。在他倒台後,1773年推出的法令加入了進一步限制,但沒有重新出現審查系統。[33]

Remove ads

英國著名哲學家約翰·斯圖爾特·密爾認為,如果沒有人的自由,就沒有科學、法律及政治上的進步。密爾在1859年發表《論自由》一書,該書成為捍衛言論自由權利的經典。[25]密爾認為,真理驅逐謊言,因此無論自由表達對或錯的意見,都不應該害怕;真理不是恆定或固定的,而會隨時間轉變。密爾還指出,很多我們曾經相信是正確的事已變成錯誤的事情,因此意見不應該因明顯的錯誤而禁止。密爾亦認為,自由討論是必需的,以防止被「既定意見的沈睡」(the deep slumber of a decided opinion)所制服;討論能帶動起真相,從思考錯誤的意見重新確認真實的觀點。[34][35]

英國作家伊夫林·比阿特麗斯·霍爾在自己所著的伏爾泰傳記中以「我雖然不贊同你的意見,但我誓死捍衛你說話的權利」來闡釋伏爾泰的信念。[36]這句話雖然不是伏爾泰本人所述,但經常被人引用來描述言論自由的原則。[37]在20世紀,諾姆·喬姆斯基指出:「如果你相信言論自由,那麼你也應該相信那些你不喜歡的意見應享有自由。希特拉和戈培爾也支持言論自由,不過只限於那些他所喜歡的言論,史太林也一樣。你支持言論自由,就意味着你支持那些你所憎惡的言論享有自由。」[38][39][40]

Remove ads

民主與言論自由的關係

言論自由的概念與政治爭論和民主密切相關。在民主國家,政府一般對大部份文字和言論都不加控制。因此,民主國家往往出現對議題持不同甚至相反觀點和意見的多種聲音。民主制度的完善依賴於有文化、有知識的公民,國家允許他們掌握信息,使他們能最充份地參與社會公共生活,批評不明智或專制的政府官員或政策。 [41]民主制度有賴於人們能夠最廣泛地接觸到未經審查的觀念、觀點和事實信息。

支持言論自由和民主之間聯繫的代表人物是亞歷山大·米克爾約翰。他認為,民主的概念就是人民的自治。對於民主制度的運作,選民的知情是必需的,而為了使選民有適當的知識和資訊,信息和思想的自由流動必須沒有任何限制。米克爾約翰指出,如果當權者能透過隱瞞信息和扼殺批評意見來操縱選民,民主的根本理想將不再真實。[42]

Remove ads

言論自由的限制

根據自由論壇組織,法律制度和社會大眾也會認識到言論自由的局限,特別是當言論自由與其他價值或權利衝突時。[45]言論自由是一項基本權利,但它不可能是絕對的,不能被用作發表暴力、誹謗、侮辱或淫穢言行的理由。成熟的民主國家只有在面臨高度威脅的情況下,才有理由禁止可能會激起暴力、損害他人名譽或鼓動淫蕩行為的言論。[41]一些國家禁止煽動種族或民族仇恨的言論。可以按照「傷害原則」或「犯罪原則」來限制言論自由,例如禁止發放色情或煽動仇恨的言論及信息。限制言論自由可通過法律制裁或社會的反對,或兩者兼有。[46]而限制言論自由的規範是即使在緊急情況下公開表達意見也不會被完全壓制。[47][48]

在美國,法院藉由累積許多言論自由的案例,發展出一套規則,稱之為雙階理論(The Two Level Theory),以決定哪些言論受法律保護。[49][50]這理論認為「淫蕩、猥褻性言論、粗俗言論、誹謗性言論、侮辱或挑釁性言論,並未涉及任何思想及意見之表達,而無任何社會價值,即使可能為社會帶來利益,其利益也明顯小於限制這些言論所欲維持之社會秩序及道德規範」。[51][52]此外,行政中立與發言人制度,也常被視為必要的限制言論自由;不過要注意的是,淫蕩、猥褻性言論、粗俗言論或仇恨言論等,可能會被認為是言論自由的一部分,像例如在其他國家會被視為仇恨言論而受到懲處的言論,在美國被認為是受言論自由保障的言論,美國法律也沒有「仇恨言論」一詞。

Remove ads

有些人並不認為言論自由是絕對的,大多數法律制度一般都會對言論自由做出限制,尤其是當言論自由與其他權利和保護相衝突時,例如在書面誹謗、口頭中傷(誹謗)、色情、淫穢、攻擊性言論和知識產權方面。

對言論自由的某些限制可能是通過法律制裁實現的,而另一些限制則可能是通過社會不認可實現的。[54]在沙特阿拉伯,記者被嚴格禁止撰寫對王室、宗教或政府不敬或表達批評的文章,這類寫作不受到任何法律保護。記者賈邁勒·卡舒吉(Jamal Khashoggi)因長期批評沙特政府而聞名,他常在公開場合和媒體上發表批評性文章。2018年,卡舒吉在沙特阿拉伯官員的策劃下被殘忍殺害,這一事件引發了全球廣泛的關注和譴責,進一步凸顯了沙特阿拉伯對言論自由的嚴重打壓與限制。

总结

视角

有些觀點的表達是非法的,因為有些人認為它們對他人有害。這類言論通常包括既虛假又有潛在危險的言論,如在劇院裏虛假地喊 「着火了!」並引起恐慌。限制言論自由的理由通常是 「傷害原則 」或 「冒犯原則」。

在《論自由》一書中,約翰·斯圖爾特·密爾認為,「......作為一個道德信念問題,任何學說,無論被認為多麼不道德,都應該有信奉和討論的最大自由」。[54] 密爾認為,最充分的表達自由是將論點推向其邏輯極限,而不是社會尷尬的極限。[55][56][57][58]

1985年,喬爾-費恩伯格(Joel Feinberg)提出了所謂的 「犯罪原則」。費恩伯格寫道:「支持一項擬議的刑事禁令的充分理由總是,它很可能是防止對行為人以外的人造成嚴重犯罪(而不是傷害或損害)的有效方法,而且很可能是達到這一目的的必要手段」。[59]因此,費恩伯格認為,傷害原則設定的標準過高,有些表達方式可以合法地被法律禁止,因為它們非常令人反感。儘管如此,由於冒犯他人不如傷害他人嚴重,因此對造成傷害者的處罰應該更高。[59]與此相反,密爾不支持法律懲罰,除非這些懲罰是基於傷害原則。[54]由於人們冒犯的程度各不相同,或可能是無端偏見的結果,因此費恩伯格建議,在適用冒犯原則時需要考慮幾個因素,包括:言論的範圍、持續時間和社會價值,避免言論的難易程度,發言者的動機,被冒犯的人數,冒犯的強度,以及整個社會的普遍利益。[60]

賈斯珀-杜門 (Jasper Doomen) 認為,應從公民個人的角度來定義傷害,不應將傷害局限於身體傷害,因為也可能涉及非身體傷害;費恩伯格(Feinberg) 對傷害和犯罪的區分被批評為在很大程度上是微不足道的。[61]

1999年,伯納德-哈考特 (Bernard Harcourt) 在談到危害原則的崩潰時寫道:"今天,辯論的特點是各種相互競爭的危害論點吵得不可開交,卻又無從解決。在辯論的結構中不再有一個論點來解決相互競爭的危害主張。最初的危害原則從未具備確定危害相對重要性的條件"。[62]

對言論自由的危害和冒犯限制的解釋在文化和政治上都是相對的。例如,在俄羅斯,危害和冒犯原則被用來為俄羅斯限制有關LGBT問題的言論(和行動)的 LGBT 宣傳法辯護(保護兒童免遭反傳統家庭價值觀信息的影響法)許多歐洲國家禁止可能被解釋為否認大屠殺的言論(納粹大屠殺否認論)。這些國家包括奧地利、比利時、加拿大、捷克共和國、法國、德國、匈牙利、以色列、列支敦士登、立陶宛、盧森堡、荷蘭、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、斯洛伐克、瑞士和羅馬尼亞。[63]在一些國家,否認亞美尼亞種族滅絕也是非法的。

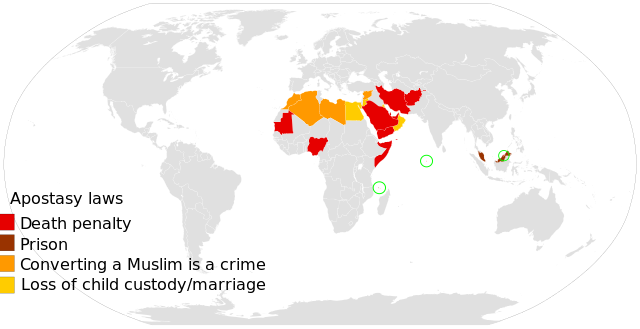

在一些國家,叛教被用來限制言論自由。[65]在一些國家,褻瀆神明是一種犯罪。例如,在奧地利,誹謗伊斯蘭教先知穆罕默德的言論自由不受保護。[66][67][68]相比之下,在法國,褻瀆和詆毀穆罕默德的行為受到言論自由法的保護。

某些公共機構也可能頒布限制言論自由的政策,例如在國家開辦的學校中頒布言論守則。

在美國,布蘭登伯格訴俄亥俄州案(1969 )是關於政治言論的里程碑式意見,[69]明確推翻了惠特尼訴加利福尼亞州案。在勃蘭登堡一案中,美國最高法院廣泛提及甚至公開談論暴力行動和革命的權利:

[我們的]判決已經形成了這樣一條原則,即憲法保障的言論自由和新聞自由不允許國家禁止或禁止鼓吹使用武力或違法行為,除非這種鼓吹的目的是煽動或導致即將發生的違法行為,並且有可能煽動或導致這種行動。[70]

勃蘭登堡案的意見摒棄了之前的 「明顯和現實的危險 」檢驗標準,使美國的(政治)言論自由保護權幾乎成為絕對權利。[71][72]在美國,仇恨言論也受到第一修正案的保護,最高法院在 R.A.V. 訴聖保羅市案(1992年)中裁定,仇恨言論是允許的,但暴力迫在眉睫的情況除外。[73]有關這一決定及其歷史背景的詳細信息,請參見《美國憲法第一修正案》。

Remove ads

基於時間、地點和方式的限制適用於所有言論,無論所表達的觀點如何。[74]它們通常是旨在平衡其他權利或合法政府利益的限制。例如,時間、地點和方式限制可能會禁止政客半夜在家中舉行喧鬧的政治示威,因為這侵犯了政客鄰居安靜享受自己家園的權利。如果在不同的時間(如白天)、不同的地點(如在政府大樓或其他公共場所)或以不同的方式(如無聲抗議)進行,原本相同的活動可能會被允許。在美國,葬禮抗議是一個複雜的問題。美國人有權對他們認為不合理的各種政策舉行和平抗議。通過時間、地點和方式對葬禮程序進行抗議是否合適,這是一個問題。由於近來這種情況時有發生,因此已通過立法對此加以限制。現在,美國各州的法律都規定並禁止葬禮抗議活動。

总结

视角

查禁目錄的編輯喬-格蘭維爾(Jo Glanville)說,「互聯網是審查制度的革命,也是言論自由的革命」。[76]國際、國家和地區標準承認,言論自由作為表達自由的一種形式,適用於包括互聯網在內的任何媒介。[77]1996年的《通信規範法案》(CDA)是美國國會對互聯網上的色情作品進行監管的首次重大嘗試。1997年,在具有里程碑意義的 「雷諾訴美國公民自由聯盟 」信息技術法案件中,美國最高法院部分推翻了該法律。[78]斯圖爾特-R-達爾澤爾法官是 1996年 6 月宣布《社區發展法》部分內容違憲的三位聯邦法官之一,他在意見書中作了如下陳述:

互聯網相比於印刷品、村鎮廣場或郵件,是一個更能促進言論表達的媒介。由於這必然會影響互聯網本身,「通信規範法」(CDA)勢必會減少成年人在這一媒介上能夠接觸到的言論。這是憲法上無法容忍的結果。互聯網上的一些對話無疑挑戰了傳統話語的界限。網絡上的言論可以是不加過濾的、不加修飾的、非常規的,甚至可能充滿情緒化、性露骨的內容以及粗俗的表達——用一句話概括,在許多社區中,這類言論被視為「不雅」。然而,在這樣一個來自各行各業的公民都能發聲的媒介中,我們應預見到這類言論的出現。我們還應保護這種媒介賦予普通人與媒體大亨的自主權。[…] 我的分析並不是剝奪政府保護兒童免受互聯網交流危險的所有手段。政府仍然可以通過嚴格執行現有的有關犯罪、淫穢和兒童色情的法律,繼續保護兒童免受互聯網色情內容的侵害。[…]正如我們在聽證會上所了解到的,公眾對於這個新媒介的好處和風險有着迫切的教育需求,政府也可以承擔這一職責。在我看來,我們今天的行動應該僅僅意味着,政府對互聯網內容的合法監督應停留在傳統上不受保護言論的界限內。[…]毫無疑問,缺乏政府對互聯網內容的監管確實造成了一定的混亂,但正如原告的一位專家在聽證會上有力地指出的那樣:「互聯網的成功正是因為它的混亂,互聯網的力量源自於這種混亂。」 同樣,我們的自由也依賴於第一修正案所保護的不受限制的言論帶來的混亂與喧囂。[79]

2003年通過的《信息社會世界峰會原則宣言》(WSIS)特別提到言論自由權對於「信息社會」的重要性,聲明如下:

我們重申,正如《世界人權宣言》第19條所闡明的,作為信息社會的基本基礎,每個人都有權享有思想和言論自由;這一權利包括不受干涉地持有意見,並通過任何媒介和不論國界地尋求、接收和傳播信息與思想。交流是一個基本的社會過程,是人的基本需求,也是所有社會組織的基礎。它是信息社會的核心。每個人,無論身處何地,都應有機會參與,且不應有人被排除在信息社會所帶來的利益之外。[80]

根據伯恩特·胡根霍爾茨和露西·吉博的說法,公共領域正受到「信息商品化」的壓力,因為在資訊時代,先前幾乎沒有經濟價值或沒有經濟價值的信息已經獲得了獨立的經濟價值。這包括事實數據、個人數據、基因信息以及純粹的想法。信息的商品化正在通過知識產權法、合同法以及廣播和電信法來實現。[81]

信息自由是言論自由的延伸,其表達媒介是互聯網。信息自由也可指互聯網和信息技術背景下的私隱權。 與表達自由權一樣,私隱權是一項公認的人權,而信息自由則是這一權利的延伸。[82] 信息自由還可能涉及信息技術背景下的審查制度,即不受審查或限制地獲取網絡內容的能力。[83]

信息自由也受到諸如加拿大安大略省的《信息自由與私隱保護法案》等法律的明確保護。《信息獲取法》賦予加拿大公民、永久居民以及任何在加拿大的個人或公司獲取受該法管轄的政府機構記錄的權利。[84]

信息自由的概念是針對國家贊助的網絡審查、監控和監管而產生的。網絡審查包括對互聯網信息的發布或訪問進行控制或壓制。[85] 全球互聯網自由聯盟聲稱為他們所謂的「封閉社會」解除對「信息自由流動」的屏障。[86] 根據「無國界記者」(RWB)的「互聯網公敵名單」,以下國家實施了廣泛的網絡審查: 中國大陸、古巴、伊朗、緬甸/伯馬、朝鮮、沙特阿拉伯、敍利亞、土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦和越南。[87]

廣為人知的網絡審查實例是中國的防火長城(既指其作為網絡防火牆的作用,也借指古代的中國長城)。該系統通過阻止IP位址的路由來屏蔽內容,由位於互聯網網關的標準防火牆和代理伺服器組成。該系統還會在特定網站被請求時有選擇性地進行DNS欺騙。政府似乎並未系統性地審查互聯網內容,因為這在技術上似乎不可行。[88] 中華人民共和國的網絡審查是在多種法律和行政法規下進行的,其中包括針對互聯網的六十多項法規。審查系統由國有互聯網服務供應商(ISP)、商業公司和組織的省級分支機構嚴格執行。[89][90]

沙特阿拉伯政府加大了對社交媒體賬戶的審查力度,拘留了多名活動家、批評者,甚至普通社交媒體用戶,僅因他們發布了幾條批評性的推文。法學教授阿瓦德·阿爾-卡爾尼成為沙特互聯網審查的受害者,並面臨死刑。沙特控制的媒體將他描繪為一個危險的傳教士,原因是他的推特和WhatsApp上的發言,但持不同政見者認為他是一位具有重要社會影響力的知識分子。[91]

與虛假信息的關係

一些法律學者(如哥倫比亞大學的吳修銘)認為,關於言論自由的傳統問題——即「對言論自由的主要威脅」是「壓制性國家的審查」,以及「錯誤的或惡意的言論」可以且應該通過「更多更好的言論」來克服,而不是通過審查——假設了信息的稀缺性。這種稀缺性在20世紀盛行,但隨着互聯網的到來,信息變得豐富,「但聽眾的注意力」卻變得稀缺。此外,正如吳所言,這種由互聯網帶來的「廉價言論」不僅可以用於啟發或辯論,也可以被用於攻擊、騷擾和壓制。[92][93]電子前沿基金會(EFF)主張「審查不能成為應對網絡虛假信息的唯一答案」,並指出科技公司「往往過度糾正並審查準確且有用的言論——更糟糕的是,它們的政策甚至可能強化錯誤信息。」[94]

吳修銘認為,在 21 世紀,危險不在於直接針對 「發言者 」的 「壓制性國家」,而在於:

……針對聽眾,或者間接削弱發言人。更確切地說,新興的言論控制技術依賴於(1)一系列新的懲罰措施,例如釋放「水軍」來攻擊媒體和其他批評者,以及(2)「泛濫」策略(有時稱為「反向審查」),通過製造和傳播虛假新聞、僱傭虛假評論員、部署宣傳機械人來扭曲或淹沒不受歡迎的言論。[95] 正如記者彼得·波梅蘭采夫所寫,這些技術將「信息……武器化,作為一種工具,用來迷惑、勒索、打擊士氣、顛覆和癱瘓。」[96][92]

異議與真理的歷史

总结

视角

在印刷機發明之前,一部書面作品一旦創作完成,只能通過極其繁瑣且易出錯的手工抄寫來複製。沒有複雜的審查制度來控制抄寫員,直到14世紀,抄寫員仍局限於宗教機構,他們的作品很少引發廣泛的爭議。為了應對印刷術及其傳播神學異端的能力,羅馬天主教會開始實施審查制度。[97] 印刷技術允許對作品進行多次精確複製,從而使思想和信息更迅速且廣泛地傳播(參見印刷文化)。[98] 大多數歐洲國家的版權法起源於羅馬天主教會和政府為規範和控制印刷商的出版物所做的努力。[98]

1501年,教皇亞歷山大六世頒布法令,禁止未經許可的書籍印刷。1559年,教皇保祿四世發布了《禁書目錄》。[97] 《禁書目錄》是羅馬天主教會發布的「壞書」目錄中最著名且持續時間最長的例子,該目錄自稱擁有對私人思想和意見的權威,壓制與其教義相悖的觀點。《禁書目錄》由羅馬宗教裁判所管理,但由地方政府當局執行,共經歷了300個版本。該目錄中禁止或審查了勒內·笛卡爾、焦爾達諾·布魯諾、伽利略·伽利萊、大衛·休謨、約翰·洛克、丹尼爾·笛福、讓-雅克·盧梭和伏爾泰等人的著作。[100] 儘管政府和教會在許多方面鼓勵印刷,因為它促進了《聖經》和政府信息的傳播,但異見和批評作品也能夠迅速傳播。因此,各國政府在歐洲範圍內對印刷商實施了管控,要求他們持有官方許可證才能經營和出版書籍。[98]

隨着印刷術和新聞業的發展,表達異見或顛覆性觀點應當被容忍,而非被法律審查或懲罰的觀念逐漸形成。1644年出版的《論出版自由》是約翰·彌爾頓對英國議會重新實行印刷商及出版商政府許可制度的回應。[101] 教會當局此前確保彌爾頓關於離婚權的文章被拒絕出版許可。在未經許可出版的《論出版自由》中,[102] 彌爾頓為言論自由和對謬誤的容忍作了充滿激情的辯護,[101] 他說道:

給予我自由去知曉、表達並依良知自由辯論的權利,這是至高無上的自由。

彌爾頓對言論自由的辯護基於一種新教世界觀。他認為,英國人民肩負着實現宗教改革真理的使命,這將引導所有人走向啟蒙。然而,彌爾頓也闡述了未來關於言論自由討論的主要脈絡。通過定義言論自由的範圍和「有害」言論,彌爾頓反對預審查原則,並主張對廣泛觀點的寬容。[105] 新聞自由在1695年停止受到監管,當時1643年的《出版許可令》在1689年《權利法案》引入後被允許失效,此舉發生在光榮革命之後不久。[106][107] 諸如《閒談者》(1709年)和《旁觀者》(1711年)等刊物的出現,被認為在英國創造了一個「市民公共領域」,這一領域促進了思想和信息的自由交流。

隨着印刷術的「威脅」蔓延,更多的政府試圖集中控制權力。[108] 法國王室在1546年鎮壓了印刷業,並將印刷商艾蒂安·多雷處以火刑。1557年,英國王室通過特許文具公司(Stationers』 Company)來遏制煽動性和異端書籍的傳播。印刷權僅限於該協會的成員。30年後,星室法庭(Star Chamber)被授予權力以限制「從事印刷或售書的各種爭執和無序之人」的「嚴重惡行和濫用行為」。印刷權被限制在兩所大學和倫敦城內的21家已有的印刷商,這些商家擁有53台印刷機。1637年,英國王室控制了鑄字業,迫使印刷商逃往荷蘭。與權威的對抗使得印刷商變得激進和反叛,在1789年巴士底獄被攻陷前,已有800名作者、印刷商和書商被監禁在巴黎的巴士底獄中。[108] 一系列英國思想家在關於言論自由權的早期討論中處於前沿,其中包括約翰·彌爾頓(1608–1674)和約翰·洛克(1632–1704)。洛克確立了個人作為價值單位和生命、自由、財產以及追求幸福權利的持有者。然而,洛克的思想主要圍繞尋求靈魂救贖的權利這一概念展開。因此,他主要關注的是神學問題。洛克並不支持普遍的寬容或言論自由;根據他的觀點,某些群體,如無神論者,不應被容許。[109]

到17世紀下半葉,歐洲大陸的哲學家如巴魯赫·斯賓諾莎(Baruch Spinoza)和皮埃爾·貝爾(Pierre Bayle)發展了比早期英國哲學家更具普遍性的言論自由和寬容觀念。到了18世紀,言論自由的理念開始在整個西方世界的思想家中被廣泛討論,尤其是在法國哲學家,如德尼·狄德羅(Denis Diderot)、霍爾巴赫男爵(Baron d'Holbach)和克洛德·阿德里安·愛爾維修(Claude Adrien Helvétius)等人之間。這種理念逐漸被納入政治理論,並從理論走向實踐。歷史上第一個宣布完全言論自由的國家法令是1770年12月4日丹麥-挪威聯合王國在約翰·弗里德里希·施特林澤(Johann Friedrich Struensee)攝政時期頒布的。然而,施特林澤本人在1771年10月7日對這一法令施加了一些小的限制,而在1773年施特林澤倒台後,又通過新的立法進一步限制了這一法令,儘管審查制度並未重新引入。

約翰·斯圖爾特·密爾(John Stuart Mill,1806–1873)主張,如果沒有人的自由,科學、法律或政治就無法取得進步。根據密爾的觀點,這些領域的發展需要自由的意見討論。他於1859年出版的《論自由》(On Liberty)成為捍衛言論自由權利的經典之作。 密爾認為,真理能夠驅逐謬誤,因此不必害怕思想的自由表達,無論這些思想是真還是假。真理並非穩定或固定的,而是隨着時間的推移而不斷演變。密爾指出,許多曾被視為真理的東西後來被證明是錯誤的。因此,觀點不應因其表面上的錯誤而被禁止。密爾還主張,自由的討論是防止「被確定觀點的深沉睡眠」的必要條件。通過討論,真理的進程得以推進,而考慮錯誤觀點可以重新確認真理觀點的基礎。 此外,密爾認為,一個人的觀點僅對該持有者本身具有內在價值,因此壓制表達這種觀點是對基本人權的不公。一般認為,在密爾看來,只有在言論構成明確和直接的威脅,可能對他人造成傷害的情況下,才可以合理地加以限制。經濟或道德後果,甚至說話者自身的福祉,都不能成為壓制言論的正當理由。 然而,密爾在《論自由》中建議,像皮條客(教唆顧客與性工作者發生性關係)這樣的言論應受到限制。這表明,他可能願意限制某些言論,即使這些言論不會直接傷害他人,但卻可能削弱他人的決策自主權。

在她1906年出版的《伏爾泰傳》中,伊夫琳·比阿特麗斯·霍爾(Evelyn Beatrice Hall)用以下一句話來闡述伏爾泰的信念:「我不同意你的觀點,但我會為你說話的權利而誓死捍衛。」 霍爾的這句話常被引用來描述言論自由的原則。諾姆·喬姆斯基(Noam Chomsky)表示:「如果你相信言論自由,那就意味着你相信那些你不喜歡的觀點也應享有言論自由。像史太林和希特拉這樣的獨裁者只支持他們喜歡的觀點的言論自由。如果你支持言論自由,那意味着你恰恰支持那些你憎惡的觀點的言論自由。」李·卡羅爾·布林格(Lee Bollinger)認為,「言論自由原則涉及在社會互動中為自我克制開闢一個特殊領域,其目的是發展和展示一種社會能力,以控制由一系列社會接觸所引發的情感」。布林格認為,寬容是一種值得提倡的價值,甚至是不可或缺的。然而,批評者認為,社會應當關注那些直接否認或倡導例如種族滅絕等行為的人(參見上述限制)。

作為總部位於倫敦的國際筆會(PEN International,一個捍衛言論自由和自由新聞的組織)主席,英國作家H·G·威爾斯於1934年與史太林會面,並對蘇聯的改革抱有希望。然而,在他們莫斯科的會談中,威爾斯說道:「意見的自由表達——即使是反對意見,我不知道你們是否已經準備好在這裏享有如此多的自由。」

D.H. 勞倫斯的1928年小說《查泰萊夫人的情人》因淫穢內容在多個國家被禁,包括英國、美國、澳大利亞、加拿大和印度。在1950年代末和1960年代初,這本書成為了具有標誌性意義的法院判決案件,最終取消了因淫穢而對其實施的禁令。英國《每日電訊報》的多米尼克·桑德布魯克(Dominic Sandbrook)寫道:「如今,公共淫穢已變得司空見慣,想要重新捕捉到那個因為擔心會『敗壞和腐蝕』讀者而決定禁書的社會氛圍,已經變得非常困難。」《紐約時報》的弗雷德·卡普蘭(Fred Kaplan)表示,淫穢法律的推翻「引發了美國言論自由的爆炸性發展」。1960年代,還爆發了言論自由運動,這是一次在加利福尼亞大學伯克利分校(University of California, Berkeley)校園內持續進行的大規模學生抗議,發生在1964-65學年期間。

與英語的國家相比,法國是文學自由的避風港。 法國人天生重視思想,這意味着法國不傾向於因作家的寫作而懲罰他們,因此起訴案件較為罕見。雖然在其他地方都被禁止,詹姆斯·喬伊斯的《尤利西斯》卻於1922年在巴黎出版。亨利·米勒的1934年小說《北回歸線》(在美國直到1963年才解禁)和勞倫斯的《查泰萊夫人的情人》也都在法國出版,遠早於它們在各自作者的國家發布。

1964年,喜劇演員萊尼·布魯斯因再次因使用各種淫穢語言而在美國遭到投訴並被逮捕。一個由三名法官組成的小組主持了這場廣受關注的為期六個月的審判。1964年11月,他因淫穢罪被判定有罪。1964年12月21日,他被判處在強制勞動營服刑四個月。 在上訴過程中,他被保釋釋放,並在上訴判決前去世。2003年12月23日,布魯斯去世37年後,紐約州州長喬治·帕塔基為他頒發了追授赦免,撤銷了他的淫穢定罪。

在美國,言論自由的權利被解釋為包括在公共場所拍攝並發布陌生人照片的權利,無需他們的許可或知情。然而,這種情況在全球範圍內並非如此。

罪行

在一些國家,人們不被允許談論某些事情,例如不敬罪,這是一種對在位君主或國家尊嚴的犯罪行為。這樣做構成犯罪。例如,沙特阿拉伯在2018年處決了記者賈邁勒·卡舒吉。當他進入沙特駐土耳其大使館時,一支沙特刺客小組將他殺害。另一位沙特作家拉伊夫·巴達維於2012年被逮捕並遭鞭打。

2022年3月4日,俄羅斯總統弗拉基米爾·普京簽署了2022年第32-FZ號聯邦法律,規定散布關於俄羅斯在烏克蘭軍事行動的「虛假新聞」將面臨最高15年的監禁。截至2022年12月,已有超過4000名俄羅斯人因「虛假新聞」法律而被起訴。 1993年《俄羅斯聯邦憲法》第2章《人權與公民自由》第29條明確禁止審查制度。

參考文獻

延伸閱讀

參見

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads