博物志 (老普林尼)

来自维基百科,自由的百科全书

《博物志》(拉丁語:Naturalis Historia,又譯《自然史》),老普林尼(公元23年—79年)[a]著,以拉丁文撰寫。本書為羅馬帝國至今所存篇幅最廣的單部作品,集合有自其他古代作者處搜集而來的諸多資訊。雖然本書名為「自然史」,但其主題所囊括者並不止於今人所理解「自然歷史」的範圍;普林尼本人則將領域界定為所謂「自然世界,或者生命」。[2]從所涉領域而言本書包羅萬象,但結構則不同於現代的百科全書。此書為普林尼唯一存留至今的作品,亦為其所發表的最後一部作品。普林尼雖然將此書題獻給羅馬皇帝提圖斯,但是全書160卷羊皮紙手稿並未獻出,而是傳給了養子小普林尼[3]。公元77年普林尼發表本書最初十篇,至於剩餘諸卷,普林尼未及改定,即在公元79年維蘇威火山噴發之中罹難。普林尼身後,本書餘下部分由小普林尼發表。

全書分37篇,合為十卷,廣納天文、數學、地理學、民族誌、人類學、人類生理學、動物學、植物學、農學、園藝、藥理學、採礦、礦物學、藝術、雕塑乃至凹雕寶石等等諸科學問,引用了古希臘327位作者和古羅馬146位作者的2000多部著作。在書成後1500年間,共出了40多版。[3]

由於主題廣泛、對各原文作者多有引用、又作有索引,本書成為日後百科全書以及學術作品的典範。

概觀

《博物志》著作的同時,作者普林尼也在進行其他大量創作(今盡亡佚)。普林尼一方面從事學術活動,一方面亦忙於為皇帝韋斯巴薌出任帝國行政官員。其人多數作品在晚間寫就,日間則為皇帝效力,關於此等,普林尼在向韋斯巴薌長子、後登基為帝的提圖斯所作序言獻辭中有所提及,提圖斯曾與普林尼一同在軍中服役,本書也是獻給此人。至於將夜晚時光用於寫作,普林尼不視之為損失了睡眠,反以為生命的補充,正如其在序言中所表示「生命就是警戒」(vita vigilia est),此為以軍事為隱喻,比作夜間堅持巡夜的哨兵。[4]普林尼自稱是自古唯一承擔如此工作的羅馬人,他於向萬物之母求福的禱告中如是說:[5][6]

向你致敬,自然,你這萬物之親長!願你屈尊垂青於我,就是那於羅馬全部公民之中,獨一個在你各個方面,都如此宣揚對你的讚美之人。

《博物志》就涉及領域而言是百科全書式的,然而編排則不類現代的百科全書。不過,本書亦自有結構:普林尼利用亞里士多德對自然的分類法(動物、植物、礦物),以文字形式重構自然世界。[7]普林尼所整理的自然圖景並非相互分隔、以字母順排列的條目,而是連貫的整體,能為讀者提供有引導的觀覽:「在我導引下,於自然全部作品中略為遊覽……」[8]全書融為一體而富於變化:「我的主題是自然世界……或換言之,生命」,普林尼如是向提圖斯寫道。[4]

普林尼眼中,自然是神聖的泛神論概念,受到斯多噶主義哲學啟發,這一哲學即其大部分思想的根基,然而其中所論及的神性卻是一位女神,主要的目的正是服務人類一族:所謂「自然,即生命」,其所指是自然圖景中的人類生命。在開頭考察宇宙、地理諸學問後,普林尼開始論述動物與人類一族,「看來大自然是為着他們,創造了其他萬物」。[9]此等看待自然的目的論視角風行於古代,要理解《博物志》,這一點十分關鍵。[10]自然的組成部分,其描述不僅是出於其自身視角,亦不僅是為其自身而作,而還要關注這些組分在人類生活中所扮演的角色。普林尼將書中數篇用於寫植物,對其藥用價值有所關注;寫礦物的諸篇則亦描述有其在建築、雕塑、藝術、珠寶等等方面應用。普林尼的前提主張同今日生態學理論相去甚遠,而反映出當時廣為流行的看法。[11]

羅馬帝國之擴張將新鮮刺激之物帶回都城,普林尼的著作中,常有體現此事,其描寫的奇物如異國情調的東方品類、帶入競技場中展覽或放入場中的稀奇動物、甚至有據稱是不死鳥的物種,於公元47年獻與皇帝克勞狄一世——不過此事一般公認為騙局,普林尼也正如此坦承。普林尼複述亞里士多德的格言,稱阿非利加常產新物。他宣稱自然千變萬化、這種多樣無窮無盡:「每當我觀察自然,她總勸誘我道,有關她的說法,不要將任何一件斷作不可置信」。[12]由此普林尼亦記錄有世界邊陲的異人。[b]這些駭人種族有犬頭人,有獨腳人,其獨腳可以遮陽;尚有無口人(astomi),依仗氣味生活——種種異人,嚴格而論並非前所未見,因在公元前五世紀希臘史學家希羅多德(此人所著歷史,廣泛混雜神話、傳說與事實)著作中,已有描述此等人種,惟普林尼使其更加知名。[13]

「如自然本身一般多姿多彩」,[14]普林尼之侄子小普林尼如是稱道,自普林尼於公元79年維蘇威火山噴發中死後,這一意見相當程度上解釋了《博物志》的趣味所在。普林尼死時正前往調查山上騰起的怪雲——按小普林尼的描述,「形狀就像意大利松」。[15]

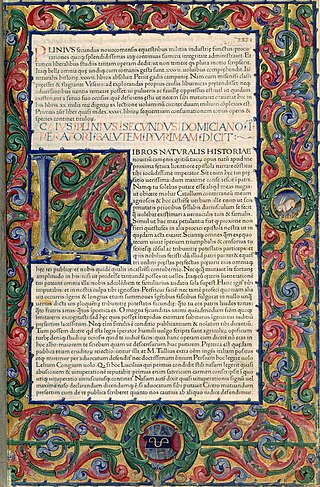

《博物志》為歐洲極早得以印刷的古代文獻,1469年刊行於威尼斯。[16]菲利蒙·霍蘭於1601年作英文翻譯,影響文學作品至今。[16]

結構

《博物志》包含37篇。普林尼在著作開頭引進「摘要」(summarium)或稱內容列表,後來現代的印刷商將此「摘要」理解為目錄。[17]下表為以各主題現代名稱為基礎的摘要。

成書過程

普林尼寫作《博物志》,目的是要囊括當時一切同自然相聯繫、或者從自然攫取材料的學識藝術。[5]他寫道:[4]

我的主題是貧瘠的主題——自然世界,或換言之,生命;這麼一個主題,在高雅這一方面來說最不足道了,不去利用土氣的行話,就要用外國的,不止這些,還得用上蠻子的話,介紹起來,實在得說聲抱歉。另外來說,這條道不是作家走慣了的大路,思維也不會渴望在上面遨遊:我們中間沒有人冒過這樣的險,希臘人中間也還沒有這樣的人,那就是單槍匹馬,將這個主題的一切方面都着手對付的人。

普林尼研究過各個主題的權威原作者,從其著述中細心摘錄選段。他的「作者名錄」(indices auctorum)某些情況下所指是普林尼實際參考過的權威作者,不過並不詳盡;「名錄」中所錄另一些作者,則是在普林尼直接參考的資料中有所引用,是為特定主題最首要的權威人士。[5]普林尼為自己受前輩的恩惠而致謝:「向那些你自己成就一番事業,要靠他們為方法的人坦白」。[24]

在序言中,普林尼表示自己從書籍二千本之多、精選作者一百人之眾中搜集出兩萬條事實寫進本書。[25]現存的引用列表,其中包含權威作者多過四百人,其中羅馬作者146人、希臘作者327人,尚有其他資訊來源。所列名錄大致按每篇所涉主題順序排列。德國考古學者海因里希·布魯恩所作《討論》(Disputatio)[c]中有載。[5][26]

普林尼引用的權威作者,最主要的有瓦羅。在地理學諸篇中,除瓦羅外普林尼還以阿格里帕所作地名集注為補充,這一集注又是皇帝奧古斯都完成的;在動物學篇章中,普林尼則大量依靠亞里士多德及尤巴二世的著作,後者是毛里塔尼亞的學者國王,所謂「學問之光更比王權可堪銘記」,[d][5]尤巴同時亦為普林尼寫作植物學內容的主要參考。[5]泰奧弗拉斯托斯在「名錄」中亦有一席之地,普林尼將其希臘文著作譯為拉丁文,此人另一篇著作《論石》,普林尼引為礦石礦物學的參考資料。普林尼力求將所能得到的一切希臘文史學著作用到文中,例如希羅多德、修昔底德乃至西西里的狄奧多羅斯所著《希臘史綱》。[27]

普林尼之侄小普林尼如是描寫其人寫作《博物志》時所用方法:[28]

你驚訝嗎,這大忙人找得出時間寫完這麼多卷書,其中許多還寫得有這樣分毫之間的細節?……他之前總會在武爾坎節[e]那天大晚上,到黎明還很遠的時候,就點起燈來,不是為了求好運,而是因為他愛研究;在冬天,他就在第七個小時[f]開始……他隨時可以睡覺,工作到一半倒頭就睡,然後起來。拂曉之前他到韋斯巴薌那去——因為這人也是晚上工作——然後開始做公務。他一回家,但凡有空閒就又會鑽進研究。夏天他吃飯,這飯同古時候一樣總是簡單清淡,吃過以後,他要是有點空閒時間,就常常要躺在太陽底下,要人大聲念一本書,他就從中間記筆記、做摘抄。

小普林尼還講述有一段逸事,正能體現其舅對研究的熱忱:[28]

晚飯後有大聲念書,他就草草記下筆記。我記得他有個朋友,當念書人將一個詞發錯了音,就要他停下來重念,我舅舅對朋友說,「你沒把握住意思嗎?」朋友說「有的」,他這時就指出,「那你怎麼要他倒回去?你這一打斷,害我們少聽了十行書還多。」他就是這麼唯恐浪費每一刻。

普林尼的寫作風格仿效塞內卡。[29]相比清晰生動,這種風格更着眼於造出格言金句。其中包含許多映襯、提問、呼告、轉喻、隱喻,並帶有拉丁語白銀時代的許多其他風格。[30]普林尼的句式結構常常疏鬆散亂。其中大量運用獨立離格,離格短語又往往用某種模糊的「同位語」增補之,從而表示作者個人對前文緊鄰此處所述內容的看法。例如:[31]

dixit (Apelles) ... uno se praestare, quod manum de tabula sciret tollere, memorabili praecepto nocere saepe nimiam diligentiam.[5]

上文應譯為:

(阿佩萊斯)他在一樣事情上勝過他人,也就是,他知道自己什麼時候在畫上做足了工作,這是一種利於人的警告,就是說用功太多可能適得其反。[32]

自「利於人的警告」之後部分,對應的都是拉丁文中以“memorabili praecepto”為起始的獨立離格短語。

發行史

普林尼於公元77年寫就前十篇書,之後兩年投身修訂全書其他部分的工作,直到去世。整部作品由其侄小普林尼發表,然而小普林尼大概未對本書作多少審校,此人三十年後提及一段故事講述馴順的海豚、又描述瓦狄莫湖(Lacus Vadimo)中的浮島,[5][33]但他那時顯然已不記得二者在其舅書中都能找到。[34]小普林尼將《Naturalis Historia》描述成「自然的歷史」(Naturae Historia)[g],形容它是「一部博學而材料豐富的作品,就如自然本身一般多姿多彩」。[35]

本書最終的修訂沒有完成,書中許多錯誤或能由此解釋,[5]例如,書內文字為何「散亂不堪、斷斷續續、邏輯上沒有章法」,如英國學者約翰·F·希利所言者;[36]又如,早在1350年,彼特拉克就曾抱怨文本充斥訛誤的亂象,他將其歸咎於九世紀至十一世紀之間的傳抄錯誤。[37]

大約三世紀中葉,普林尼著作的地理學部分由索利努斯作出摘要。[5]又有八世紀早期英國編年史家比德,此人亦相當佩服普林尼的作品,曾查閱節選抄本,用在自著《論萬物之本性》(De natura rerum)中,於其中氣象學、寶石學章節,所賴尤多。不過就潮汐一部分,比德更正了普林尼的錯誤,並貢獻了新知。[38]

現存《博物志》抄本約二百部,而在其中較古的抄本中,最為善本者藏於班貝格州立圖書館,僅存第XXXII—XXXVII篇。1441年,克里克萊德的羅伯特著作《老普林尼博物志擷英》(Defloratio Historiae Naturalis Plinii Secundi),其中包含九篇選本,取自某部古代抄本。[5][39]

本書是從古典抄本而得到印刷的第一批作品,當時施派爾的約翰和文德林於1469年在威尼斯將其付梓。然而約翰·希利形容這次轉印時,稱「顯然有缺陷」。[16]威尼斯印刷師尼古拉·詹森於1472年亦有刊行本書,其中一本藏於韋爾斯座堂圖書館。[40]

1601年菲利蒙·霍蘭將本作大部分內容譯成英文,此部譯本影響深遠。[16][41]約翰·博斯托克及H·T·賴利於1855年將本書全部譯成英文。[42]

本書中文翻譯有李鐵匠節譯本,名為《自然史》,2018年由上海三聯書店出版。[43]

主題

《博物志》大體上分為有機的植物動物和無機的事物幾類,不過各章節中都頗有離題之處。[h]本志書也提到羅馬人對上述一切內容所致的應用,其中對金屬、礦物的描述在科學史中價值重大,因其細節翔實,成為古代世界至今仍能閱覽的匯編作品中最廣泛的一部。

第I篇為普林尼的序言,解釋其方法進路,並列有目錄。

全書首先涉及的主題是天文學,載於第II篇。普林尼從已知宇宙起頭,猛烈抨擊嘗試解釋宇宙起源的各種觀點,斥為胡言亂語,這些觀點包括大地之外尚有無數其他世界之類。其人贊同亞里士多德主張的四元素說,即火、土、風、水四種,[44]又記載有包括日月在內的七大「行星」。[45]普林尼認為大地是球體,懸浮在太空中央;[46]又以探尋神的外表、形式為一種缺點,[47]而要認為這類存在會關心人間之事,此等看法同樣是缺點。[48]書中提及日蝕,又認為喜帕恰斯的年曆氣魄宏偉,似乎明了了自然如何運作。[49]書中還引用波希多尼估計的地月距離,合23萬英里。[i]普林尼亦描述彗星,提到只有亞里士多德記錄過一次性見到多於一顆彗星的情況。[50]

第II篇接下來寫高天之下較低處的自然氣象,包括風、惡劣天氣、旋風、閃電、彩虹等。[51]此後內容又回到天文學,如經度對日出日落時間的效應、[52]太陽高度隨緯度的不同(這一現象影響日晷報時)、[53]白天長度隨緯度的變化等。[54]

第III至VI篇,普林尼轉而描寫大地本身。第III篇中作者描寫伊比利亞半島及意大利的地理;第IV篇則寫歐洲,包括不列顛島;第V篇中,作者目光投向阿非利加及亞細亞,第VI篇則向東極於黑海、印度、遠東諸地。

第VII篇討論人類一族,包含人類學、民族志等方面內容,也對人類生理學作有一些討論,並其他雜類,例如儒略·凱撒何等偉大;希波克拉底、阿斯克萊皮亞德斯等傑出人物、幸福、時運等等。

動物學在第VIII至XI篇中討論。志書提及紫色染料的不同來源,特以骨螺為重,此即推羅紫的原料,深受珍視。書中還詳細描述象與河馬,並珍珠的價值及如何產生、魚類與牡蠣的養殖工藝如何發明,等等。當時富人風行以養殖水族為消遣,對此普林尼傳說種種逸聞,講述養主同水族接觸過於密切,所遇到的各類問題。

普林尼準確發現琥珀起源於松脂石化,舉出的證據包括某些琥珀樣本中顯現出包裹其內的昆蟲,如有粘稠的樹脂,這類特徵就極好解釋。普林尼還提到琥珀摩擦時能生電,其前輩泰奧弗拉斯托斯已經敍述過這一特性。篇內相當篇幅都在描述蜂類,普林尼敬佩這類物種,以其勤勉、有組織、產出蜂蜜;又討論到蜂后何等重要,並蜂農收集蜂房時運用煙熏蜂巢的做法。普林尼還讚揚夜鶯的歌聲。

普林尼在第XII篇到XVIII篇探討植物學,運用泰奧弗拉斯托斯作為來源。篇內描述莎草紙的生產、羅馬人所能得到不同等級的莎草紙張等。在第XII到XIII篇中,還講解有不同種類的樹木及其木材的特性。第XIV篇寫葡萄與其栽培學,也討論葡萄的各個品種,而第XV篇則詳細寫到油橄欖諸事,[55]之後是其他樹種,如蘋果、梨、[56]無花果、[57]櫻桃、[58]香桃木、月桂,[59]等等。

普林尼對香辛料如胡椒、姜、蔗糖等特為注意。他提及各種各樣的胡椒,價值堪比金銀,至於蔗糖卻僅僅提及藥用價值。

提及香水,普林尼則予以抨擊:「香水在奢侈品中最不得用,珍珠寶石至少還能傳給後代,服裝還能保持一段時間,香水卻一用就失掉了香氣,就敗掉了」。普林尼對香水的原料作有概括,如薔薇花油,按其說法是使用最廣的基料。其他物料包括沒藥、桂皮、香脂膠。

《博物志》相當大一部分討論醫藥相關諸事,篇幅自第XX篇至第XXIX篇,其中又以產出有用藥物的植物討論尤其多。普林尼列出超過900種藥物,與之對照,希臘人迪奧斯科里德斯《藥物論》列出600種,泰奧弗拉斯托斯則550種,羅馬人蓋倫則650種。[60]書中尚提到罌粟與鴉片,普林尼記錄道,鴉片催人睡眠,而可能致命。[61]各種疾病及療法在第XXVI篇中記載。

第XXX篇中,普林尼寫到魔法諸事。其人批評麻葛、攻擊占星術、提出魔法起源自醫學,而所以蔓延開來,是藉着假稱能使人健康的名義。普林尼又將古波斯人瑣羅亞斯德稱作魔法諸多概念的源頭。他表示畢達哥拉斯、恩培多克勒、德謨克利特、柏拉圖盡皆遊學海外學習魔法,又評論到所有人都接受上述人等帶回的信條,此事令人驚訝,而醫學(歸希波克拉底)同魔法(歸德謨克利特)二者,當是在伯羅奔尼撒戰爭期間同時繁榮起來。

培植穀物的方法在第XVIII篇中描述。普林尼讚賞老加圖及其作品《農業志》(De Agri Cultura),引為主要來源。普林尼在書中囊括當時已知的所有穀物蔬菜,自其中流變出的香草藥物同樣在列。書中還描述有用於耕作及加工穀物等用途的器械。例如,書中有載一種簡易機械收割機,能將小麥大麥的穗子割下,餘下秸稈,而以牛驅動。這一收割機在羅馬晚期一處淺浮雕中有所體現,見於今德國特里爾。普林尼還記載有穀粒如何以研杵、手磨、或以水車驅動的磨坊碾磨,這類水力磨坊在羅馬帝國全境皆有分佈。[j]

普林尼對金屬討論甚廣,從金銀開始(第XXXIII篇),之後是銅、汞、鉛、錫、鐵等賤金屬,同時也載有其間多種合金,如金銀合金、青銅、白鑞、鋼等(第XXXIV篇)。

書中批判貪求黃金之事,例如共和國早期,曾用金鑄硬幣,普林尼以為荒謬。書中還舉出例子,說明統治者如何通過展示戰役中掠奪的黃金而炫才揚己,克勞狄征服不列顛後,就曾如此;另外,書中還舉出邁達斯及克羅伊斯的例子。普林尼亦在書中探討為何黃金在延展性及可塑性上如此特出,超越其他任何金屬,他給出的例子在於黃金能錘打成精細的箔片,一盎司即可製成750片四英寸見方的金葉。細金線能紡成布料,不過帝國華麗的服裝通常還要與天然纖維如羊毛相結合。普林尼曾在孚喀努斯湖一次上演模擬海戰的公開大表演上得見克勞狄妻子小阿格里皮娜,當時此人身着軍事風格的斗篷,以黃金織成。普林尼並不相信希羅多德所稱印度有螞蟻可采黃金、斯基提亞有獅鷲開掘黃金等事。

按普林尼所言,銀天然不存在純淨形態,必先開採出來,一般會同鉛礦石一同出現。當時西班牙產銀最多,其中許多礦脈是漢尼拔首先開發。諸多礦脈之中有一大者,礦道深入山中兩英里,工人日夜勞作,在礦中輪班排水。上述記載所指很可能是反上射式水車,這類水車以踏車驅動,見於羅馬礦脈。至於不列顛,普林尼則寫道此地盛產鉛,許多地方在地表即可取得,十分易於開採;其產量實在過高,有司不得不頒佈法律限制開採。

書中詳細描述有造假制偽行為,尤以偽造硬幣為重,如銀中摻銅,甚至有摻鐵者。對偽造硬幣亦有驗假手段,在受害者群體中顯為流行,這些受害者多為普通人。普林尼也寫到液態金屬汞,此物在銀礦中亦能發現。書中記載此物有毒,能與金形成汞齊,從而用於精煉、提取黃金。書中還寫到汞用於在銅上鎏金,另外還寫到銻,在銀礦中可見,用於化妝眉毛。

汞,其主要礦石為硃砂,長久以來,畫家用為顏料。普林尼寫到,其色類似「scolecium」,此物大概為胭脂蟲。[k]其微末毒性甚大,故加工硃砂的工人皆着膀胱製成的面罩。至於紫銅青銅,普林尼記載其用途以製作雕像最為著名,如此雕像可為高聳如塔的巨像,其中名聲最廣者為羅得島巨像。普林尼在羅馬親見尼祿的大型雕像,其死後又撤除。這一雕像,其面部在尼祿死後不久、韋斯巴薌治下經過修改,變為索爾的神像。哈德良將其移走,此事是在建築師得克里阿努斯(Decrianus)協助下完成,動用二十四頭大象,而將其移到弗拉維圓形競技場(即今羅馬鬥獸場)附近一處。

普林尼在書中為鐵留有特別一席,將鋼同今日稱為熟鐵的金屬通過硬度區分出來,指出前者更軟。書中對將鐵用於戰爭一事言辭尖刻。

全書最後兩篇(第XXXVI及XXXVII篇)中,普林尼描述有各種不同礦物與寶石,廣引泰奧弗拉斯托斯及其他作者書目。主題着重於最珍貴的寶石,而批判對凹雕寶石、硬玉雕刻之類奢侈品的迷戀。書中對螢石的各種性質討論詳盡,提到此物可雕成花瓶或其他裝飾物件。[63]書中還對磁現象有記載,其中錄有牧羊人馬格涅斯(Magnes)的神話,傳說此人首先發現磁石,其名成為日後西方語言與磁力有關許多詞彙的詞根。

普林尼接下來討論晶體學及礦物學,描述鑽石具有八面體外形,並記載寶石雕刻匠用鑽石屑切割拋光其他寶石,以其硬度超群之故。[64]書中表示石英透明而堅硬,因而珍貴,並可雕作器皿用具等等。普林尼引述一名女子事跡,此人擁有石英製成的長柄勺,為此物付價十五萬塞斯特斯之多。當尼祿自知將被罷黜時,故意砸碎兩隻水晶杯,如此其他任何人便無從再染指。[65]

普林尼再次開始討論造假問題,並提及可用數種測驗察驗偽造寶石,其中有劃痕測試,仿製寶石則鋼銼刀可在其上刻出痕跡,正品寶石則不能。此處所指大概是以玻璃模仿珠寶玉石之類。普林尼又提及用硬質礦物在另一種礦物上刻痕,正預示了日後之莫氏硬度。在相互刻劃的排序中鑽石最硬,而據普林尼記載,此因鑽石能在其他所有礦物上刻出痕跡。[66]

普林尼寫古羅馬古希臘藝術的數章,價值特為珍貴,以其幾乎可稱是討論此一主題的古代文獻中,至今唯一可供閱覽的。[67]

《博物志》藝術史部分中,所引用的希臘權威乃是薩摩斯的杜里斯、西庫昂的色諾克拉底、卡里斯圖斯的安提哥諾斯等人。書中奇聞軼事,今以為取自杜里斯(XXXIV: 61),對藝術一科其後的發展、及青銅工匠與畫家的列表,則取自色諾克拉底;尚有大量蕪雜資訊,則取自安提哥諾斯。提及克塞諾克拉底、安提哥諾斯二人時,又均聯繫到畫家宙克西斯,安提哥諾斯則在第XXXIII—XXXIV篇的索引中提及,稱為記載金屬上浮雕藝術的作家,此人亦可能是從事裝飾性浮雕或者凹雕寶石等工作的匠人。[5]

普林尼描述圖畫、雕塑時,亦會引用希臘金句。第XXXIV—XXXV篇中,一名不甚重要的權威作者是雅典的赫利奧多羅斯,此人著有記載雅典諸多紀念碑的作品。在第XXXIII—XXXVI篇的索引中,那不勒斯的帕西忒勒斯佔有重要一席,此人作有五卷本藝術著作,作品名聲甚廣,很可能遍載早期希臘大量珍寶,然而普林尼曾從帕西忒勒斯書中求教一事受到德國藝術史學家奧古斯特·卡爾克曼否定,此人認為普林尼所用乃是雅典的阿波羅多洛斯所作編年史作品,該作同時亦為時興的藝術家名錄集。普林尼對希臘權威作者的知識很可能主要歸功於瓦羅,此人經常得到普林尼引用(例:XXXIV: 56、XXXV: 113, 156、XXXVI: 17, 39, 41)。[5]

關於小亞細亞濱海部分及附近島嶼周邊藝術作品,有關此等的許多條目普林尼都曾從蓋烏斯·利基尼烏斯·穆基阿努斯處獲取資料。此人是羅馬將領、政治家、演說家,同時亦為史學家,公元77年前去世。普林尼尚提及韋斯巴薌於和平神廟及此人其他畫廊中收藏的藝術作品(XXXIV: 84),然而其中多數有關這類作品於羅馬地處位置的資訊實際上都是從書中參考而來,並非普林尼親身探訪所得。《博物志》對古代藝術的記錄實為此類作品在古典時期的孤本,其一大功德在於此作極大程度上集合了色諾克拉底失傳的課本、並杜里斯、安提哥諾斯等人的傳記,並在此基礎上成文。[68]

書中某些段落也顯示出普林尼的獨立觀點(XXXIV: 38, 46, 63、XXXV:17, 20, 116等處)。此人偏好提圖斯宮殿中的大理石雕「拉奧孔與兒子們」(多有人認為此即今日藏於梵蒂岡的雕像),以為超越世上一切圖畫及青銅雕塑(XXXVI: 37)。[5]這一雕塑,普林尼將其雕刻歸於羅得島雕刻匠人阿革珊得羅斯、阿忒諾多羅斯(很可能為前者之子)、波呂多魯斯三人。

弗拉米尼烏斯廣場附近的神廟中置有阿瑞斯及斯科帕斯的阿弗洛狄忒神像,普林尼欣賞這些雕像,「它們足夠讓其他任何地方出名了」,[5]又寫道:

在羅馬,藝術品真是不可勝數;另外,看了一件作品,就要從記憶中抹掉另一件,而不論它們能有多麼美麗,我們還都要受到責任與事業不可抵擋的呼叫吸引,從而分心,因為要欣賞藝術,我們就需要閒暇時光以及深邃的寧靜。[5](XXXVI: 27)

普林尼對羅馬採礦業描述明了,詳細記載有掘金工藝,[69]這一過程中大量用水,以沖刷出沉積的砂金。書中記載所及大概是西班牙北部尤以拉斯梅德拉斯一地為首的採礦業。[l][m]普林尼敍述地下採礦的方法,其中包括「火治法」(英語:fire setting),用以破碎含金岩石,從而提出礦藏。在書中另一部分,普林尼描寫如何用採礦手段[n]探得礦脈,[o]普林尼在書中痛斥搜索貴金屬、寶石等物的行為:「公認干伽狄亞石[p]或者石英是一切物中最堅硬的——對黃金的貪慾除外,這樣東西甚至還要硬些」[q]

第XXXIV篇中談到賤金屬、其用途及開採等等。銅礦業也有提及,並舉出多種礦石,如黃銅礦、白鐵礦等等,其中一些礦藏深埋地下,一些則露出地表。[72]還寫到鐵礦業,[73]書於鉛錫之後。[74]

反響

四世紀一份匿名選集《普林尼藥方》(Medicina Plinii)中收錄超過1100份藥學處方,其中絕大多數取自《博物志》;可能因為本書託名普林尼,中世紀時極受歡迎。[75]

西維爾的依西多祿所著《詞源》(約600年—625年)中,僅第XII篇一篇就引用普林尼達45次,[76]且第XII、XIII、XIV篇都大量基於《博物志》撰寫。[77][78]通過依西多祿的著作,博韋的樊尚所著《大寶鑑》(約1235年—1264年)也將普林尼作為來源引入自身著作。[79][80]如此看來,普林尼的影響貫穿整個中世紀,早有論者認為這種影響甚為廣大。例如一名二十世紀歷史學家表示,普林尼依賴書本記載的知識而不重直接觀察,這種偏向高度塑造了西方知識分子的生活,以至於「阻撓了西方科學進步」。[81]這類感觸在現代早期也能觀察到,如尼科洛·萊奧尼切諾1509年所著《論普林尼之錯誤》(De Erroribus Plinii)中就攻擊普林尼少用適當的科學方法,不如泰奧弗拉斯托斯、迪奧斯科里德斯等人,也缺乏哲學醫學等科知識。[16]

托馬斯·布朗爵士在1646年著作《世俗謬論》中質疑普林尼是否可靠如下:[82]

今有一事十分可怪,時下盛傳的錯誤流行起來,幾乎沒有一樣不是在這書裏或明白表達出來,或暗含推測出來的;這書許多人手裏捧着,就顯得是傳播錯誤的重大機緣了。不過儘管這樣,比起作者的好奇心,還是讀者的輕信更堪譴責,因為作者得到那些記載,通常還錄下它們作者的名字,並且不過是讀到什麼就寫什麼,他在給韋斯巴薌(原文如此)的序言中,自己正是這樣承認的。

美國西北大學格倫迪·斯坦納(Grundy Steiner)1955年所作評價在托馬斯·R·萊恩(Thomas R. Laehn)眼中能代表普林尼批評家的總體觀點,[83]其中寫普林尼如下:「他不是有原創性的、能創新的思想者,也不是做研究的先驅,不能同亞里士多德、泰奧弗拉斯托斯、或者任何一名偉大的現代研究者並肩。他這個人,不如說是個二手資料集的編纂員。」[84]

意大利作家伊塔羅·卡爾維諾在1991年著作《為什麼讀古典?》中提到,雖然人們通常是為求索事實、滿足好奇才向《博物志》請教,普林尼卻是「值得我們延伸閱讀」的作家,因為「他欣賞存在的一切事物,而且尊敬所有現象無盡的多樣性,這使得他的散文獲得了一種從容和安詳。」卡爾維諾提到,雖然普林尼收錄不拘一格,但並非沒有批評,儘管其對來源的評估方法前後不一,難以預測。卡爾維諾更進一步將普林尼比作伊曼努爾·康德,兩者之所相比,是因為都認為神因邏輯阻止而不能與理性相衝突,儘管在卡爾維諾看來普林尼用泛神論的觀點認定神,以其無所不在自然之中。至於命運,卡爾維諾寫道:

我們無法硬將命運這項變數塞進人類的自然史中:這是普林尼書中一些段落的意思,他在這些篇幅中討論命運的變遷、生命長度的不可預測、占星術的無意義、疾病與死亡。 [85]

藝術史學家雅各布·依薩格爾(Jacob Isager)分析普林尼《自然史》有關藝術的章節,在此文導讀中作者表示其意圖是:

為了展示普林尼如何在他百科全書式的作品——這部作品是改寫了許多更早寫作者的產物,按照普林尼自己的說法,目的是寫作參考書——然而,貫穿其中,表達出對人和人與自然關係一種基本的態度;他如何理解人之作為發明者(「科學家和藝術家」)的角色;最後,是他對利用、濫用自然與人等等的創造力,乃至進步、衰退諸事的態度。[67]

依薩格爾更特別寫到「普林尼對待希臘羅馬藝術,他的指導原則是藝術對社會的功能」,[67]而其中普林尼「用他寫的藝術史表達對國家思想觀念的看法。」[67]

保拉·芬德倫(Paula Findlen)在《劍橋科學史》中主張:

自然史是古代科學知識的一種形式,其中聯繫最緊密者,在於羅馬百科全書學者老普林尼的作品……他健談而風趣的《博物志》對這一主題定義頗全面。(本書)廣泛描述了各種物體,或可知於自然界,或發端於自然界,它們能在羅馬世界中見到,也能在書中各卷讀到:藝術、工藝、人物,同樣還有動物、植物、礦物,都包含在他這一著作中。[86]

芬德倫將普林尼的方法進路同其知識分子前輩亞里士多德及泰奧弗拉斯托斯作比較,這兩人探尋自然現象的普遍緣由,而普林尼卻對記載自然奇趣更感興趣,他的同時代人迪奧斯科里德斯在巨作《藥物論》中探索自然,則是為其在醫學中的應用。[86]

據瑪麗·比岡(Mary Beagon)觀點,如2010年《古典傳統》一書所言:

自人文主義現世以來,《博物志》的地位恢復到了前無古人的程度。諸多擁有科學、語文學等方面專長的學者,他們的工作結果使得普林尼的文本得以改善,他之為科學家的聲望也得到提升。他事業基本的條理也重新得到發現,而對「自然世界,或換言之,生命」所有的表現形式,他富有野心的描繪,也公認是當時獨特的文化記錄。[87]

參看

註釋

參考書目

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.