热门问题

时间线

聊天

视角

則天文字

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

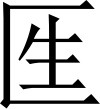

則天文字或則天新字,也稱武后新字,是中國歷史上武周的皇帝武則天所創造的新漢字的總稱,在今天看來屬於異體字範疇。按照漢字的六種構造條例——六書來劃分,這些字都屬於象形和會意字。

此條目需要補充更多來源。 (2025年9月7日) |

概述

武則天代唐為周,除了改服易幟、頻繁改元、變更職官名稱外,又認為文字具有統治思想的力量,所以發明了一些全新的文字,替代原有的文字,以除舊佈新、建立權威,後世稱為「則天文字」。

則天文字不純粹憑空創造,也有依託古字而改,例如「天」被改成了「![]() 」,就是利用了「天」字的篆書。

」,就是利用了「天」字的篆書。

關於則天文字究竟有多少個,由於武則天命人所作的、收錄有所有則天文字的《字海》已經失傳,因此歷來眾說紛紜,有12個、16個、17個、18個、19個和21個等之說,而目前有記載的則天文字則有30個(參見下方文字列表一節)。因為有些單字的新寫法有兩種,或者因為印刷、手寫不同而產生錯誤,形成變體字,按原字則算1個字,按新字則算2個字或更多,所以造成了統計的不同。

則天文字在當時中國僅通行十五年,雖然字並不是很多,但都是常用字,所以造成了一定的混亂。文物鑑定上也常常以則天文字的出現視為武周時期的一個特有現象[1]。隨着女皇帝的退位,神龍元年二月初四甲寅日(705年3月3日)[2]唐中宗復國號為大唐,短暫的武周王朝告終,原來的字於是也恢復了使用,而則天文字雖未被立刻完全廢除,但由於書寫困難,漸漸被人們淡忘,最終不再被使用。

然而,由於武則天的影響力,則天文字不但在中國本土流傳開來,還傳到國外去,在西域(約今新疆、中亞地區一帶)、日本繼續被使用了不少時間。

Remove ads

發展

據《新唐書》和《資治通鑑》等史書記載,這套文字並不是武則天本人親自發明,而是授意其表外甥宗秦客所造。

起初頒布通行的則天文字只有12個,即:

其中「![]() (𡕀)」、「

(𡕀)」、「![]() (𡔈)」二字合成了新年號「載初」的全新字形。武則天以臨朝稱制的大唐皇太后身份頒布的《改元載初敕》中說:

(𡔈)」二字合成了新年號「載初」的全新字形。武則天以臨朝稱制的大唐皇太后身份頒布的《改元載初敕》中說:

| 「 | ……朕宜以曌為名……特創製一十二字,率先百辟,上有依於古體,下有改於新文,庶保可久之基,方表還淳之意。…… | 」 |

從此,武氏的名字由武媚改為武曌,而為了避諱,把詔書(詔發音同照和曌)改為制書。同時,廢帝廬陵王(即唐中宗李哲)的長子李重照(曌同照)為了避祖母武曌的名諱,改名李重潤。同年正月初八丁亥日(689年12月25日),則天文字正式頒布通行。

而《舊唐書·藝文志》也有類似的記載,說武后(即武則天)著字海百卷,創造了不少新字,所以叫「武后新字」或「則天文字」。

載初元年(690年)七月,聖母神皇[4]武曌的洛陽白馬寺住持薛懷義和尚獻上為《大雲經》所作的註解(即《大雲經疏》),神皇便將則天文字援引入內,將經和經疏內的原字換成新字,並在全國各地頒布發行。《大雲經》中有「彌勒降生」、「女子為王」的內容,《大雲經疏》更註解說,神皇武曌即彌勒菩薩降生,當以女身取代李唐王朝,成為女皇帝和全天下之主。《大雲經》和《大雲經疏》是武曌利用佛教為其稱帝做輿論準備的重要工具,在全國廣為流傳,則天文字也隨之更廣泛地傳播開來。

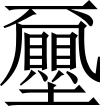

載初元年九月初九壬午日重陽節(690年10月16日),神皇武曌稱帝,改元天授。在天授年間,又出現了「授」字的則天文字——「![]() (𥠢)」,而本來「天」字已經改為則天文字——「

(𥠢)」,而本來「天」字已經改為則天文字——「![]() (𠀑)」了,這樣年號中的兩個字都成了則天文字;改元證聖後,又把「證」、「聖」二字改為「

(𠀑)」了,這樣年號中的兩個字都成了則天文字;改元證聖後,又把「證」、「聖」二字改為「![]() (𤪉)」、「

(𤪉)」、「![]() (𨲢)」,也都成了則天文字;證聖元年(695年)六月後,出現了「圀」字取代原來的「國」字;聖曆年間(698年),又出現了「

(𨲢)」,也都成了則天文字;證聖元年(695年)六月後,出現了「圀」字取代原來的「國」字;聖曆年間(698年),又出現了「![]() (𤯔)」字取代原來的「人」字。這樣,加上原來的十二個則天文字,總共便有十七個則天文字。至於其他四個則天文字,有學者認為是以訛傳訛,也有學者認為確有其事。

(𤯔)」字取代原來的「人」字。這樣,加上原來的十二個則天文字,總共便有十七個則天文字。至於其他四個則天文字,有學者認為是以訛傳訛,也有學者認為確有其事。

Remove ads

則天文字在武則天稱帝期間的十五年(690年—705年)中得到了廣泛使用,很多石刻、碑帖、佛經等都有則天文字的身影,現存的武周時期的碑刻、墓志銘等都充分證明了這一點。

唐中宗復辟後,曾一度頒布制書,將所有制度都恢復到已故父皇唐高宗永淳以前,則天文字當然也停止不用了。但是不久,武三思等前武周皇族就展開反擊,勾結韋皇后和上官婉兒,將發動五王政變推翻女皇的張柬之等五位重臣(即五王)悉數誣告殺害,使武氏家族再次控制了大唐的朝廷,而且權勢比武則天在世時更盛。這時,時任左補闕的權若訥上奏中宗,稱則天文字仍是武則天的偉大創舉,讓它們保存下來可以體現出皇帝對已故母后的孝心。看到奏報後,中宗特地頒布制書予以嘉獎權若訥,並保留了母后所造的則天文字[5]。以後一直到唐文宗開成二年(837年)十月,才再次頒布詔書,廢除則天文字,一律改用本字[6]。這樣,則天文字在武則天逝世後,實際又沿用了132年,總共通行了近150年。

但是由於武則天的影響很大,她所創造的新字也流傳甚廣,群臣的奏章和天下的書籍都使用新字,大家對於新字的使用已經習慣,並非一紙詔書可以革除的,因此在正式廢除新字以後,仍有不少書籍使用新字,又過了百餘年後才銷聲匿跡。宋代以後,已經沒有人使用則天文字了,以至於宋代人對於它們的演變發展過程也知之甚少。

Remove ads

文字列表

Remove ads

日月當空「曌」

「曌」作為則天文字中最出名的一個,其意義在千百年來一直指武則天一人,成為了女皇帝的標誌之一,然而對於它的來歷,則眾說紛紜[39]。

- 日月當空為曌:最普遍的說法。

- 改照為曌:有學者指出,武則天本名武照,所以後來改為同音字「曌」,但此說缺乏根據,雖然「曌」的原字就是「照」,但沒有證據表明武則天本名為武照。

- 明空為曌:有學者[誰?]指出,武則天本名武約[來源請求],字明空,或者本名就叫武明空[40],或者她出家時法號明空,所以後來把「明」、「空」二字合在一起成為「曌」字,此說較為合理,且有證據,但終是一家之言。

- 日月子女為明:有學者[誰?]追究日、月的來歷,發現武則天最寵愛的小兒子唐睿宗和小女兒太平公主與其名「曌」上半部的「明」有關。因為唐睿宗本名李旭輪,後改名李旦,都和「日」有關;而太平公主名李令月[41]與月有關(但是太平公主是否名為令月亦有爭議);「日」、「月」合而為「明」。但這也是一家之說,更有人用此說反證太平公主名令月。

- 虛構影視形象:中國中央電視台首播的電視連續劇《大明宮詞》中描繪術士明清遠(以歷史上的真實人物明崇儼為原型)將「曌」字獻給當時還是唐高宗皇后的武則天,暗示助其稱帝[42]。

Remove ads

更改「國」字的傳說

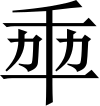

據《朝野僉載》所載,天授年間,已經成為女皇帝的武則天喜歡改造舊字成為新字,但又多有忌諱。有一個幽州(治所在今北京市西南)人叫尋如意,向女皇呈上了一封信,上面寫到:「『國』字裏面是『或』,而『或』是天下大亂的象徵[a]。請在『囗』中安上陛下的姓『武』字來鎮住它。」女皇大喜,發下制書立即執行,即改「國」為「![]() 」。過了一個多月,又有一人向女皇呈上一封信,上面說:「『武』退在『囗』中,與『囚』沒什麼差別,非常不吉利。」女皇大驚,立即追歸制書,又把「囗」中的「武」改為「八方」,即為「圀」。但是這麼一改仍然沒解決根本問題。後來,中宗復辟,果然把武則天幽禁在上陽宮,而「上陽」二字就是「照臨八方」的意思,武則天搬起石頭砸自己的腳,終究逃不出被囚禁的命運,成為後人的笑柄[43]。

」。過了一個多月,又有一人向女皇呈上一封信,上面說:「『武』退在『囗』中,與『囚』沒什麼差別,非常不吉利。」女皇大驚,立即追歸制書,又把「囗」中的「武」改為「八方」,即為「圀」。但是這麼一改仍然沒解決根本問題。後來,中宗復辟,果然把武則天幽禁在上陽宮,而「上陽」二字就是「照臨八方」的意思,武則天搬起石頭砸自己的腳,終究逃不出被囚禁的命運,成為後人的笑柄[43]。

應用舉例

注意:粗體字代表原字和則天文字的比較。

- 註:天授是武則天的年號之一。

維基文庫中的相關原始文獻:諷南漢劉君儼更名龑詩

影響

雖然唐王朝的詔書通告天下廢除則天文字,但實際上這些文字仍然在各地使用,流傳很廣,說明武則天的統治是非常有效的,尤其是河西走廊(在今甘肅省)和西域(今天的新疆、中亞)等邊境地區,大約沿用了二百多年(則天文字在全國通行15年不到),比如在敦煌,就發現了大量以則天文字撰寫的佛經,其中就包括早已失傳的《大雲經》和《大雲經疏》,為學者們研究則天文字提供了寶貴的素材。

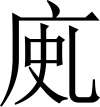

部分則天文字還傳到日本、韓國,甚至成為某些日本人的人名用字,如江戶時代的大名和主修《大日本史》的著名歷史學家德川光國(徳川光國)就根據則天文字中的「圀」字改名為「德川光圀」,因為他認為「國」字裏的「或」字通「惑」,不吉,所以要改名。而為德川光圀剃度的本國寺也因此改名為本圀寺。這樣,「圀」字便成為日本最有名的則天文字。

則天時期的碑刻傳世很多,最有名的是她親筆書寫的《升仙太子碑》,被譽為「千古美文」,其中就有很多則天文字;如右圖該碑的拓片局部所示,其中「大周天冊金輪聖神皇帝」(武則天當時的尊號)中的「![]() 」(則天文字之「天」字)、「

」(則天文字之「天」字)、「![]() 」(則天文字之「聖」字)二字就是則天文字。而收藏有大量唐代墓誌石刻的千唐志齋石刻也刻載了許多則天文字,是匯集則天文字的寶庫。

」(則天文字之「聖」字)二字就是則天文字。而收藏有大量唐代墓誌石刻的千唐志齋石刻也刻載了許多則天文字,是匯集則天文字的寶庫。

武則天以後,南漢的開國君主劉岩也學她改字,創造了「

在近代東亞各國進行漢字整理以來,大部分則天文字已極少在日常生活中使用。然而1980年代後,在中國大陸以曌、龑等字取名的現象又有所增加。

Unicode 3.1新增的中日韓統一表意文字擴展區B收錄了大部分則天文字,而其中的「〇」早已作為標點符號單獨收錄於Unicode 1.0裏面的中日韓符號和標點區塊。

Remove ads

註釋

參考文獻

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads