非戰公約

廢棄戰爭作為國家政策工具的公約 来自维基百科,自由的百科全书

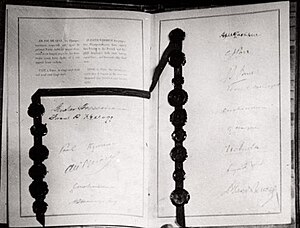

《非戰公約》,全稱《關於廢棄戰爭作為國家政策工具的普遍公約》,亦稱《巴黎非戰公約》(英語:Pact of Paris)或《凱洛格–白里安公約》(英語:Kellogg–Briand Pact),是1928年8月27日在巴黎簽署一項國際公約,該公約規定放棄以戰爭作為國家政策的手段和只能以和平方法解決國際爭端,雖然在條約簽署後在第二次義大利衣索比亞戰爭、第二次世界大戰等大型戰爭中公約並沒有起到遏止效果,但是該項公約是人類第一次放棄戰爭作為國家的外交政策。

該公約由法國外交部部長白里安、美國國務卿凱洛格於1927年發起,目的是法美聯手抑制德國的力量。最初的簽字國有15個,分別是法國、美國、英國、德國、意大利、比利時、波蘭、捷克、日本、印度。1929年7月24日公約正式生效,至1934年5月簽字國共達64個。凱洛格本人因此倡議而獲得1929年度諾貝爾和平獎。1929年12月,中東路事件期間,美國、英國、法國曾譴責蘇聯違反《非戰公約》。

文本

兩條正文文本非常簡短,第三條規定了簽署、交存與生效方式:[1]

- 第一條

各締約國以各自人民的名義莊嚴宣告,各國譴責為解決國際爭端而訴諸戰爭,並廢棄戰爭作為各國彼此關係中的國家政策工具。

- 第二條

各締約國同意,各國之間若發生任何性質或起因的爭端或衝突,只能以和平方式加以處理或解決。

簽署國

| 簽署國 | 備註 |

|---|---|

| 最初簽署國 | |

| 最初簽署國 | |

| 最初簽署國 | |

| 最初簽署國 | |

| 最初簽署國 | |

| 最初簽署國 | |

| 最初簽署國 | |

| 最初簽署國 | |

| 最初簽署國 | |

| 最初簽署國 | |

| 最初簽署國 | |

| 最初簽署國 | |

| 最初簽署國 | |

| 最初簽署國 | |

| 最初簽署國 | |

影響

由於欠缺強制執行機制,非戰公約的主要目標後來無法充分實踐,但終究取得部分爭議性的成功[2],類似的條款後來被廣泛納入1945年《聯合國憲章》和其他條約中[3],並為危害和平罪的理念提供法律基礎,成為1946年紐倫堡法庭和東京國際軍事法庭審判與定罪戰犯的引用法源[4][5]。

此後國際間宣戰案例因之少見[6],但以其他不宣而戰的衝突形式規避約文的狀況亦增多,而使戰時與平時法律之界線愈難區分,如九一八事變、第二次義大利衣索比亞戰爭等[7]。

非戰公約開啟以國家間戰爭作為國際體系結構動力衰退的特點的歷史新紀元,重塑世界版圖、催化人權運動、使經濟制裁成為執法工具,並引發在日常生活中監管世界各層面的國際組織數量爆炸式增長,影響波及全球[8]。

圖片

-

法國外長阿里斯蒂德·白里安講話

-

德國外長古斯塔夫·施特雷澤曼簽署

-

加拿大國務卿威廉·萊昂·麥肯齊·金簽署

-

美國國務卿弗蘭克·B·凱洛格

參見

參考文獻

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.