热门问题

时间线

聊天

视角

德意志帝国陆军

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

德意志帝国陆军(德语:Deutsches Heer)是德意志帝国的陆上作战部队[注 1],其德语原文直译为“德意志的陆军”。德意志帝国陆军于1871年德意志统一后在普鲁士王国的领导下成立,最终在第一次世界大战结束后于1919年遭到解散。

Remove ads

组成与名称

组成德意志帝国的各个邦国于拿破仑战争结束后在日耳曼邦联的架构下透过各邦国分别调拨部队的方式共同组建了一支陆军;遇有战事时,各邦国均有义务维持特定邦联部队的补给与支援。这支陆军统称为“德意志联邦陆军”,曾广泛参与19世纪内的各场冲突,如1848年至1850年的第一次什列斯威战争;但至1864年的第二次什列斯威战争爆发时,邦联诸国间的局势已十分紧张,最终造成以普鲁士王国及奥地利帝国为首的邦联在1866年的普奥战争后瓦解。

普鲁士于1867年组建北日耳曼邦联,并主导订立了旨在维持联邦陆军与联邦海军正常运作的条约[1]。邦联内后来进一步制定的军事义务相关法律也采用了该条约的多项条款[2]。此外,邦联更与各成员国达成协议,使各邦国军队于战争时划归普鲁士陆军指挥,同时赋予后者掌控各军队训练、装备与战略的权力[注 2]。

1870年普法战争爆发后不久,北日耳曼邦联又与巴伐利亚、符腾堡与巴登等非邦联成员国的邦国订立了协定[注 3] (页面存档备份,存于互联网档案馆)。在这些协定与1871年制定的《德意志帝国宪法》的基础上,帝国陆军的雏形已逐渐浮现。巴伐利亚、萨克森与符腾堡等邦国仍握有一定程度的军事自主权,但帝国境内的其他邦国军队则统一归由普鲁士陆军指挥管辖。1871年4月16日制定的《德意志帝国宪法》将原先的《北德意志邦联宪法》中的“联邦陆军”一词改以“帝国陆军”(Reichsheer)或“德意志陆军”(Deutsches Heer)等用语替代[4]。

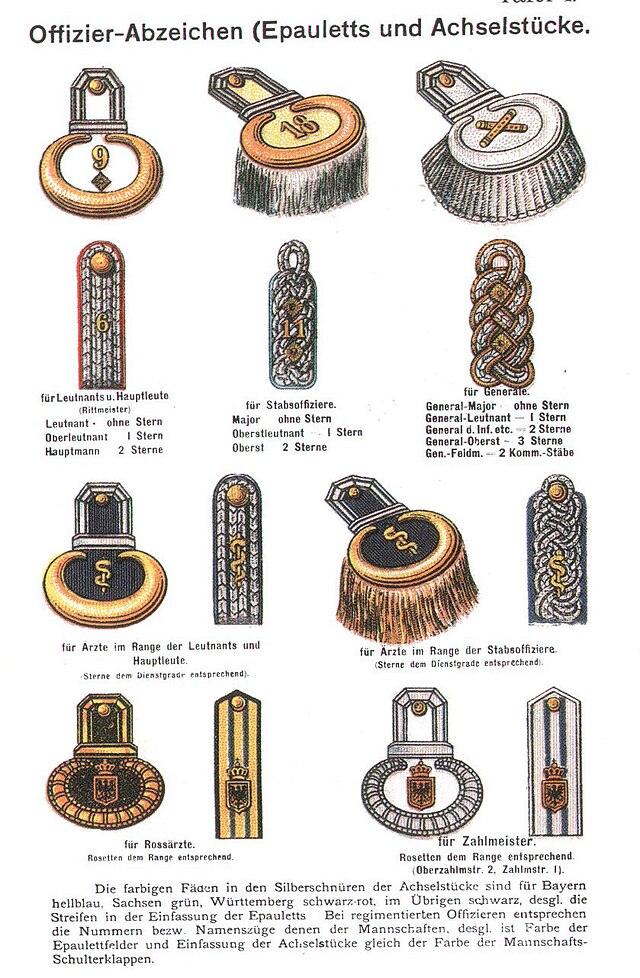

1871年后,普鲁士、巴伐利亚、符腾堡与萨克森等邦国于承平时期的军队不论在组织架构或指挥体系上都仍不尽相同[5]。帝国境内的每个邦国均设有自己的战争部,巴伐利亚与萨克森更订有自己的军衔系统与军官年资表;符腾堡的军衔体系亦与普鲁士的大相径庭。此外,符腾堡与萨克森军队的部队番号系根据普鲁士系统编号而来(举例而言,符腾堡陆军第2步兵团在普鲁士系统下的编号为第120步兵团),但巴伐利亚军队却拥有自己的编号系统。

Remove ads

指挥体系

德意志帝国陆军(不含巴伐利亚陆军)的最高指挥官为德皇,其身边设有一军事内阁辅佐其作出决策,并同时可透过普鲁士战争部与德国总参谋部控制军队。参谋总长是德皇最主要的军事顾问,同时也是帝国境内权力最大的军人。巴伐利亚王国则拥有自己的战争部与总参谋部,但其仍会与普鲁士总参谋部配合协调与调度。此外,萨克森王国与符腾堡王国的战争部亦各自继续存在。

普鲁士陆军在耶拿会战苦吞败果后便对其指挥体系进行了改革。此役后,普军不再强调单兵作战的战斗能力,而是将重心转往强化领导、组织与计划的能力。普军期望能在官兵层级较低时拔擢富有军事天赋者,并透过进修学习与分派至部队乃至于参谋部等方式来汲取经验。这项改革有效提升了普军官兵于承平与战争时期的组织计划能力。普鲁士参谋部的作法最终在德国统一战争中获得验证,亦使其于德意志帝国成立后升格为帝国的总参谋部。

Remove ads

- 赫尔穆特·卡尔·贝恩哈特·冯·毛奇,1857年10月7日至1888年8月10日

- 阿尔弗雷德·冯·瓦德西,1888年8月10日至1891年2月7日

- 阿佛列·冯·史里芬,1891年2月7日至1906年1月1日

- 赫尔穆特·约翰内斯·路德维希·冯·毛奇,1906年1月1日至1914年9月14日

- 埃里希·冯·法金汉,1914年9月14日至1916年8月29日

- 保罗·冯·兴登堡,1916年8月29日至1919年7月3日

- 威廉·格勒纳,1919年7月3日至1919年7月7日

- 汉斯·冯·塞克特,1919年7月7日至1919年7月15日

结构

承平时期的德意志帝国陆军是由若干陆军管区(Armee-Inspektion)、陆军军团(Armeekorps)、师与团等单位组织而成。遇有战事时,各陆军管区的参谋部门会各自组成野战陆军指挥部,负责指挥数个军团与下辖单位。第一次世界大战期间,帝国陆军内更设立了数个指挥层级较军团高的“集团军”(Heeresgruppe);每个集团军下辖数个军团[6]。

整个德意志帝国被划分为数个陆军管区,每个管区管辖四个军团。1871年时,帝国境内共有五个管区,1907年至1914年间又额外增设了三个[6]。

各管区分别罗列如下:

- 第一陆军管区:总部位于但泽,1914年8月2日动员令下达时改组为第8集团军

- 第二陆军管区:总部位于柏林,1914年8月2日动员令下达时改组为第3集团军

- 第三陆军管区:总部位于汉诺威,1914年8月2日动员令下达时改组为第2集团军

- 第四陆军管区:总部位于慕尼黑,1914年8月2日动员令下达时改组为第6集团军

- 第五陆军管区:总部位于卡斯鲁尔,1914年8月2日动员令下达时改组为第7集团军

- 第六陆军管区:总部位于斯图加特,1914年8月2日动员令下达时改组为第4集团军(1908年增设)

- 第七陆军管区:总部位于柏林,1914年8月2日动员令下达时改组为第5集团军(1913年增设)

- 第八陆军管区:总部位于萨尔布鲁根,1914年8月2日动员令下达时改组为第1集团军(1914年增设)

Remove ads

军团是德意志帝国陆军的基础战术单位,一个军团下辖两个或两个以上的师与各式支援部队,承平时期戍守帝国各地。除了担负普通的防卫任务外,军团亦负责其驻屯区域内的后备兵力与国土防卫军的征募作业。1914年时,普鲁士共辖有21个军团,巴伐利亚则拥有三个。除了常规的陆军军团外,帝国陆军内亦设有一个由普鲁士精锐禁卫部队组成的“禁卫军团”(Gardecorps)。军团通常辖有一个轻步兵营、一个重炮兵营、一个工兵营、一个通讯营与一个运输营作为支援,部分军团更编有要塞卫戍部队。所有军团均编有野战航空队(Feldflieger Abteilung);航空队通常由六架无武装的双座侦察机组成[7]。

当军团因各种因素被调离原先的驻屯区域时,其平时所负担的业务将会交由各“军区”(Wehrkreis)负责。军区的功能为监督兵源征募作业与新进人员的训练等。在帝国陆军原始的编制下,军区是与军团相连的;举例而言,第一军区将于第一军团调离时接掌征募业务,同时负责为该军团补充一切兵员损失。最初创设的16个后备军团均依照此准则建立;意即第十后备军团即是由第十军区在当地征募兵员而成立。然而,随着战事的推移,这种后勤管理与前线部队的连结逐渐消弭;最终各军团所需的兵员往往征募自帝国境内各地[7]。

Remove ads

一个标准的帝国陆军师下辖两个步兵旅、一个骑兵旅与一个炮兵旅;每个旅又各自辖有两个团。1914年时,除辖有两个禁卫师与一个禁卫骑兵师的禁卫军团外,普鲁士陆军共拥有42个常规师(含四个萨克森师与两个符腾堡师),巴伐利亚陆军则有六个[8]。

所有师均于1914年8月被帝国政府动员参与第一次世界大战;其组织被重编,并自其上级军团处获得工兵连与其他支援单位,同时其大部分的骑兵单位均被抽调出来以成立独立的骑兵师。帝国陆军亦透过整并各国土防卫军所属的旅级单位的方式设立了多个后备师。随着战事进展,帝国内又成立了更多的师级部队;至战争结束时,帝国陆军已辖有251个原创或合并整编而来的师。

团是各军团的基础征募单位。通常而言,人员征募作业会由各团下辖的补充兵营进行;新进人员在加入军队后会先在补充兵营接受训练,结训后才会分发至各单位。在帝国陆军架构下,团可分为三种主要的型态,分别是步兵团、骑兵团与炮兵团。其他如战斗工兵与通讯部队等特殊单位则会以较低的指挥层级编制出现。

后备系统

当英国于1860年代决定对其陆军进行改革时,他们考察了各欧洲主要强权的军事体系,最终认定普鲁士的后备兵员系统是最为出色的[9]。该系统于1871年为帝国陆军所沿用,并在几经改良后成为帝国陆军的兵源骨干,能有效在战争甫爆发时迅速动员大量后备兵力。然而,英国因拒绝实行征兵制而无法采行此套系统。日本则决定完全仿效普鲁士的军事制度[9]。英国军事历史学家柯瑞里·巴奈特在解释普鲁士的征兵制度时说道:

- 普鲁士的系统... 要求公民于战斗部队服役三年... 再调往后备部队服役四年。普鲁士的常备军已成为兵役人员的训练骨干。普鲁士陆军的组织结构在承平时期与战争时期差异不大。普鲁士为了有效进行征召作业与行政业务,遂将国内画分为数个军团军区。战争爆发时,军区的指挥组织将直接转为军团的野战指挥部。军队与征募的在地化亦使各军区为“自己”的军团感到骄傲[10]。

工业基础

德国在1900年超越英国后成为全欧洲工业基础最为庞大的国家。帝国陆军与产业的合作相当密切,尤其是在战争时期,军队对于航空产业更是重视。帝国陆军不仅免除了航空工厂劳工的兵役义务并监督劳雇双方的关系,更透过控管原物料与专利权等方式增加供应商的供给能量;而产业方也因有了军队的支持而快速增长,并借由不断提高薪资的手段招募优秀的工程技师投入生产。种种因素加总的结果便是帝国陆军于战争时期的飞机品质十分优良。然而除了航空产业外,帝国陆军对其他战争经济的管束手段均以失败告终[11]。

空军

德意志帝国空军,在1916年以前称为“德意志帝国航空部队”(Die Fliegertruppen des deutschen Kaiserreiches)[12],是第一次世界大战期间帝国陆军的航空武力。即便其名称为“空军”,但其于整场战争中均仅为帝国陆军的下辖单位而已,从未正式升格为独立军种。此外,德意志帝国海军亦拥有自己的“海军航空队”(Kaiserliche Marine);其与德意志空军相互独立、互不隶属[12]。

- 参阅第2战斗机中队

王国军队

德意志帝国是由38个公国和王国所组成的,而每个公国和王国都有自己的军事传统。尽管统一的德意志帝国的新军队名义上是属于全德意志的,且大多数国家军队都编入了普鲁士军队,但巴伐利亚陆军、萨克森陆军和符腾堡陆军仍然是独立的王国军队:

皇家萨克森军队...是萨克森王国的国家军队,是德意志“帝国”内的四个王国之一,允许保留自己的武装力量。

——Lucas & Schmieschek p. 8 (2015)

然而,在战争时期,所有这些人都会宣誓效忠于德意志皇帝和德意志民族。但他们也确实在组织上保持了独特性,也能够在没有占主导地位的普鲁士人的帮助的情况下组建自己的部队。在一个例子中,桑德斯男爵(来自符腾堡)能够合法地直接向斯图加特的战争部提出请求组建一个新的炮兵团。

虽然上述军队穿着有各自特色的制服,随着时间的推移差异越来越小,但直到 20 世纪初,单位的来源将在制服上以军衔徽章的颜色表示。他们的头饰上也有不同的帽章。帝国徽章将戴在帽子的国家徽章上方。

军衔系统

1871年至1914年间德意志帝国陆军的阶级系统广泛承袭自帝国境内各邦国的传统军衔,且可划分为步兵、骑兵与炮兵等三个主要兵种,各兵种均拥有一套阶级系统。

除此之外,帝国陆军内尚设有志愿兵制度:

- 一年志愿兵(Einjährig-Freiwilliger):虽然名为“志愿”,但一年志愿兵事实上是一种短期义务兵役制度,且仅年龄在25岁以下者可选服该役别。选服该役别者通常拥有高中文凭,并可自由选择服役军种与单位;但条件是服役者必须自行出资购买所有装备。以现代币值而言,选服一年志愿兵者的花费将至少在10,000欧元以上;故此役别通常仅有高级将领的子弟有能力负担,从而造成军官家庭垄断军中晋升机会的现象。这项制度由德皇威廉二世所发起;他认为相较于其他社会阶级者,军官子嗣更有资格获得晋升机会,故提出此制度[15]。在接受基础训练与短期服役后,欲继续晋升者需符合准下士的晋升资格,同时继续接受训练直至一年役期届满为止;无继续晋升意愿者则可于一年役期届满后退伍[16][15]。

- 长期志愿兵(Kapitulant):普通义务役士兵在服役满两年或三年后可依其意愿继续服役,最低役期为四年,通常可长达12年[17][18]。

值得注意的是,一年志愿兵与长期志愿兵均非正式的阶级官衔,而是一种志愿服役制度,不过两者均会身着其所属邦国代表颜色的特殊制服。

标识

德意志帝国军旗

皇帝及最高统帅旗

第一次世界大战广泛出现于德意志帝国与奥匈帝国飞机与坦克上的铁十字标记

-

巴登

-

安哈尔特

-

巴伐利亚

-

汉诺威

-

萨克森

-

黑森

-

梅克伦堡

-

萨克森

-

符腾堡

-

普鲁士

-

欧登堡

解散

参见

注释

- 邦联与各邦国的协议分别为:

- 《北日耳曼邦联与萨克森军事协定,1867年2月7日》(Militärkonvention zwischen dem Norddeutschen Bunde (bzw. Preußen) und Sachsen vom 7. Februar 1867)

- 《北日耳曼邦联与黑森军事协定,1871年6月13日(1867年4月7日之替代协定)》(Militärkonvention zwischen dem Norddeutschen Bunde und Hessen vom 13. Juni 1871 (Ersatz für die vom 7. April 1867))

- 《北日耳曼邦联与梅克伦堡-什未林军事协定,1872年12月19日(1868年6月24日之替代协定)》(Militärkonvention zwischen dem Norddeutschen Bunde und Mecklenburg-Schwerin vom 19. Dezember 1872 (Ersatz für die von 24. Juni 1868))

- 《北日耳曼邦联与梅克伦堡-施特雷利茨军事协定,1872年12月23日(1867年11月9日之替代协定)》(Militärkonvention zwischen dem Norddeutschen Bunde und Mecklenburg-Strelitz vom 23. Dezember 1872 (Ersatz für die vom 9. November 1867))

- 《北日耳曼邦联与欧登堡军事协定,1867年6月15日》(Militärkonvention zwischen dem Norddeutschen Bunde und Oldenburg vom 15. Juni 1867)

- 《北日耳曼邦联与布伦瑞克军事协定,1886年3月9日 / 18日》(Militärkonvention zwischen dem Norddeutschen Bunde und Braunschweig vom 9./18. März 1886)

- 《北日耳曼邦联与萨克森-魏玛-艾森纳赫、萨克森-阿尔滕堡、萨克森-科堡-哥达、萨克森-迈宁根、罗伊斯-长系、罗伊斯-幼系、施瓦尔茨堡-鲁多尔斯塔特单方军事协定,1873年9月15日》(Militärkonvention zwischen dem Norddeutschen Bunde einerseits und Sachsen-Weimar-Eisenach, Sachsen-Altenburg, Sachsen-Coburg-Gotha, Sachsen-Meiningen, Reuß ältere Linie, Reuß jüngere Linie und Schwarzburg-Rudolstadt vom 15. September 1873)

- 《北日耳曼邦联与安哈尔特军事协定,1873年9月16日(1867年6月28日之替代协定)》(Militärkonvention zwischen dem Norddeutschen Bunde und Anhalt vom 16. September 1873 (Ersatz für die vom 28. Juni 1867))

- 《北日耳曼邦联与施瓦茨堡-松德尔斯豪森军事协定,1873年9月17日(1867年6月28日之替代协定)》(Militärkonvention zwischen dem Norddeutschen Bunde und Schwarzburg-Sondershausen vom 17. September 1873 (Ersatz für die vom 28. Juni 1867))

- 《北日耳曼邦联与利珀军事协定,1873年11月14日(1867年6月26日之替代协定)》(Militärkonvention zwischen dem Norddeutschen Bunde und Lippe vom 14. November 1873 (Ersatz für die vom 26. Juni 1867))

- 《北日耳曼邦联与绍姆堡-利珀军事协定,1873年9月25日(1867年6月30日之替代协定)》(Militärkonvention zwischen dem Norddeutschen Bunde und Schaumburg-Lippe vom 25. September 1873 (Ersatz für die vom 30. Juni 1867))

- 《北日耳曼邦联与瓦尔德克军事协定,1877年11月24日(1867年8月6日之替代协定)》(Militärkonvention zwischen dem Norddeutschen Bunde und Waldeck vom 24. November 1877 (Ersatz für die vom 6. August 1867))

- 《北日耳曼邦联与吕北克军事协定,1867年6月27日》(Militärkonvention zwischen dem Norddeutschen Bunde und Lübeck vom 27. Juni 1867)

- 《北日耳曼邦联与不来梅军事协定,1867年6月27日》(Militärkonvention zwischen dem Norddeutschen Bunde und Bremen vom 27. Juni 1867)

- 《北日耳曼邦联与汉堡军事协定,1867年7月23日》(Militärkonvention zwischen dem Norddeutschen Bunde und Hamburg vom 23. Juli 1867)

- 邦联与非成员国订立的协议分别为:

- 《1870年11月23日巴伐利亚联邦契约》第三条第五项(Artikel III. § 5, Bundesvertrag vom 23. November 1870 mit Bayern)

- 《北日耳曼邦联与巴登军事协定,1870年11月25日》(Militärkonvention zwischen dem Norddeutschen Bunde und Baden vom 25. November 1870)

- 《北日耳曼邦联与符腾堡军事协定,1870年11月25日》(Militärkonvention zwischen dem Norddeutschen Bunde und Württemberg vom 25. November 1870)[3]

参考文献

延伸阅读

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads