司隶校尉部

来自维基百科,自由的百科全书

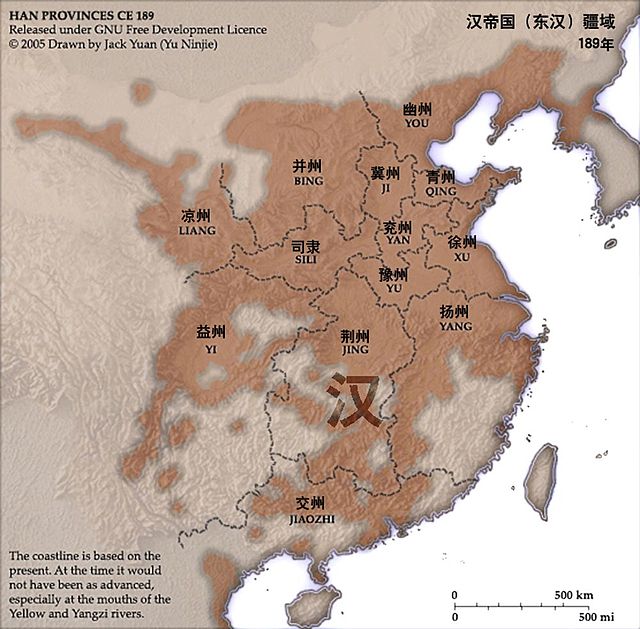

司隶校尉部,始设于汉朝,其行政长官为司隶校尉,西汉时为朝廷的监察官,为中央地区的警备司令和民政长官,职责原本在于监督朝内的大臣与皇亲国戚,西汉末年兼及京都附近的京兆尹、左冯翊、右扶风、河东、河南、河内和弘农等七个郡的官员。东汉时,司隶校尉部成为正式行政区,司隶校尉成为一级地方行政长官,并列为东汉十三州之一。东汉建安十八年(213年)以后省,其属郡归属雍州、冀州和豫州。

西汉京畿地区

西汉时划分天下为13个刺史部(均为监察区),仅京畿地区之7郡未设刺史,直属于中央,后由司隶校尉监督。其区域约相当于今河北省南部、河南省北部、山西省南部及陕西省渭河平原。

人口据《汉书·地理志》记载,元始二年(2年),京畿地区总户口有151万9857户,总人口668万2602人,约占当时全国人口的11.59%。各郡户数、人口如下:

| 西汉京畿地区人口[注1] | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 郡、国 | 户数 | 人口 | 全国比例 | 面积 (平方公里) |

人口密度 (人/平方公里) |

| 京兆尹 | 195,702 | 682,468 | 1.18% | 7,145 | 95.52 |

| 左冯翊 | 235,101 | 917,822 | 1.59% | 22,718 | 40.40 |

| 右扶风 | 216,377 | 836,070 | 1.45% | 24,154 | 33.77 |

| 弘农郡 | 118,091 | 475,954 | 0.83% | 40,177 | 11.85 |

| 河东郡 | 236,896 | 962,912 | 1.67% | 35,237 | 27.33 |

| 河内郡 | 241,246 | 1,067,097 | 1.85% | 13,261 | 80.47 |

| 河南郡 | 276,444 | 1,740,279 | 3.02% | 12,884 | 135.07 |

京畿地区在秦末,分属内史及河内、河东、三川3郡地。汉高祖元年(前206年),项羽分封十八王:章邯(封雍王,领内史西半部)、司马欣(封塞王,领内史东半部)、司马卬(封殷王,领河内郡)、魏咎(封西魏王,领河东郡)、申阳(封河南王,领三川郡)于此。

同年八月,刘邦灭塞、雍二国,置渭南、河上、中地3郡。高祖二年(前205年)十月,灭河南国,置河南郡;三月灭殷国,置河内郡;九月灭西魏国,置河东郡,共计6郡。高祖九年(前198年)罢渭南、河上、中地3郡,复为内史。建元五年(前136年),分内史为左、右内史。元鼎四年(前113年)析左内史及南阳、河南2郡置弘农郡。太初元年(前104年)左内史改置左冯翊,右内史改置京兆尹及右扶风,共计7郡。至西汉末未变。

- 京兆尹

- 秦代属内史辖地,汉初属塞国。高祖元年(前206年)八月灭国,置渭南郡,领12县[注2]。高祖九年(前198年)罢郡,复为内史。建元五年(前136年),分内史置右内史,领32县[注3]。太初元年(前104年)分右内史置[参1],领原右内史华阴、下邽、蓝田等县,郡治长安县。新置奉明县。汉末领12县,同前。

- 左冯翊

- 秦代属内史辖地,汉初属塞国。高祖元年(前206年)八月灭国,置河上郡,领16县[注4]。高祖九年(前198年)罢郡,复为内史。建元五年(前136年),分内史置左内史。太初元年(前104年)更名左冯翊[参2],领原左内史频阳、重泉、高陵等县,郡治长安县。后新置云陵县。西汉末领24县,同前。

- 右扶风

- 秦代属内史辖地,汉初属雍国。高祖元年(前206年)八月灭国,置中地郡,领15县[注5]。高祖九年(前198年)罢郡,复为内史。太初元年(前104年)改主爵都尉置右扶风,领原右内史渭城、斄县等县,郡治长安县。后新置平陵县,武功县改名汉光邑。西汉末领21县,同前。

- 河东郡

- 秦代旧郡,汉初属西魏国。高祖二年(前205年)灭国,复置河东郡。郡治安邑县。西汉末领安邑、大阳、猗氏、解县、蒲反、河北、左邑、汾阴、闻喜、濩泽、端氏、临汾、垣县、皮氏、长脩、平阳、襄陵、彘、杨、北屈、蒲子、绛县、狐讘、骐24县。

- 河南郡

- 秦代名三川郡。汉初属河南国。高祖二年(前205年)灭河南国,置河南郡[参5]。西汉末领雒阳、荥阳、偃师、京、平阴、中牟、平、阳武、河南、缑氏、卷、原武、巩、谷成、故市、密、新成、开封、成皋、苑陵、梁、新郑22县。

- 附:太常郡

- 其长官为太常,是西汉时期专门管理皇家陵县的一个特殊行政区,位于三辅境内,与汉代的其他郡、国平级。由于辖县会随时间推移不断增加,因此太常郡被称为一个“隐形郡”[注6]。汉元帝永光三年(前41年)废除了陵县制[参6]。此后皇帝陵园不再单独置县,原有的陵县分别归三辅各郡管理。

- 太常郡所辖陵县:长陵县(高帝陵)、安陵县(惠帝陵)、霸陵县(文帝陵)、南陵县(薄太后陵)、阳陵县(景帝陵)、茂陵县(武帝陵)、云陵县(赵婕妤陵)、平陵县(昭帝陵)、杜陵县(宣帝陵)。其他如汉文帝之母薄太后、汉昭帝之母赵婕妤也有陵县。汉高帝为其父太上皇之陵所置的万年县与汉宣帝为其父史皇孙之陵所置的奉明县是否也属太常管辖已不可考。

京畿地区在秦末可考县数,计内史41县[注7],河内郡19县[注8],三川郡22县[注9],河东郡19县[注10]。另有鄜、

西汉时期,经历多次调整,计改名者9县[注11],新置者25县[注12],废县者13县[注13],境外移入者8县[注14],境内移出者4县[注15],不明者12县[注16]。据《汉书·地理志》记载,元始二年(2年),司隶地区共有127县、7郡国。

| 京畿地区 | |||||

| 说明:此表以《汉书·地理志》为主,并参考后晓荣《秦代政区地理》,周振鹤《西汉政区地理》、《汉书地理志汇释》及相关网站整理而成;以深灰色表示者,为曾经建置,后来消失的县份 | |||||

| 郡名 (县数) |

郡治 | 县名 | 今地位置(2012年12月) | 隶属郡国 | 备注 |

|---|---|---|---|---|---|

| 京兆尹 (12) |

华阴县 | 长安县 | 今陕西省西安市区西北郊外汉长安城 | 渭南郡(前202-前198)→内史直辖(前198-前104)→京兆尹(前104-8) | 高帝五年(前202年)置县。[参7] |

| 新丰县 | 今陕西省西安市灞桥区灞桥街道旧刘家村一带 | 渭南郡(前202-前198)→内史直辖(前198-前104)→京兆尹(前104-8) | 秦代名丽邑县,高祖七年(前200年)改名,因徙丰县县名于此,故号“新丰”。[参8] | ||

| 船司空县 | 今陕西省潼关县正北 | ?→京兆尹(?-8) | 汉时置县。(不详何年)[注17] | ||

| 蓝田县 | 今陕西省蓝田县西30里 | 渭南郡(前202-前198)→内史直辖(前198-前104)→京兆尹(前104-8) | 秦代旧县。 | ||

| 华阴县 | 今陕西省华阴市东南3里华阴古城[注18] | 渭南郡(前202-前198)→内史直辖(前198-前104)→京兆尹(前104-8) | 秦代名宁秦县,高祖八年(前199年)改名。[参9] | ||

| 郑县 | 今陕西省华阴市西北3里 | 渭南郡(前202-前198)→内史直辖(前198-前104)→京兆尹(前104-8) | 秦代旧县。 | ||

| 湖县 | 今河南省灵宝市西 | 渭南郡(前202-前198)→内史直辖(前198-前104)→京兆尹(前104-8) | 秦代名胡县,建元元年(前140年)改名。[参10] | ||

| 下邽县 | 今陕西省渭南市临渭区东北故市镇巴邑村一带下邽故城遗址[注19] | 渭南郡(前202-前198)→内史直辖→京兆尹(前104-8) | 秦代旧县。 | ||

| 南陵县 | 今陕西省西安市东南24里白鹿原上 | 太常直辖(前173-前41)→京兆尹(前41-8) | 文帝七年(前173年)析蓝田县置县。[参11] | ||

| 奉明县 | 今陕西省西安市城北8里 | 太常直辖(前65-前41)→京兆尹(前41-8) | 汉宣帝元康元年(前65年)置县。[参12] | ||

| 霸陵县 | 今陕西省西安市临潼区旧韩峪乡霸陵故城遗址 | 渭南郡(前202-前198)→内史直辖(前198-前171)→太常直辖(前171-前41)→京兆尹(前41-8) | 秦代名芷阳县,文帝九年(前171年)改名。[参13] | ||

| 杜陵县 | 今陕西省西安市城区南电子城街道沈家桥一带杜陵故城遗址 | 渭南郡(前202-前198)→内史直辖(前198-前104)→京兆尹(前104-65)→太常直辖(前65-前41)→京兆尹(前41-8) | 秦代名杜县,元康元年(前65年)改名。[参14] | ||

| 戏县 | 今陕西省西安市临潼区东北 | 渭南郡(前202-?) | 汉初废县。(不详何年) | ||

| 昌陵县 | 今陕西省西安市临潼区一带 | 京兆尹(前20-前16) | 鸿嘉元年(前20年)分新丰县戏乡置县,永始元年(前16年)七月废县。[参15] | ||

| 左冯翊 (24) |

高陵县 | 高陵县 | 今陕西省高陵县西南 | 河上郡(前202-前198)→内史直辖(前198-前105)→左冯翊(前104-8) | 秦代旧县。 |

| 栎阳县 | 今陕西省阎良区武屯镇栎阳故城遗址[注20] | 河上郡(前202-前198)→内史直辖(前198-前105)→左冯翊(前104-8) | 秦代旧县。 | ||

| 翟道县 | 今陕西省黄陵县西北 | 河上郡(前202-前198)→内史直辖(前198-前105)→左冯翊(前104-8) | 秦代旧县。 | ||

| 池阳县 | 今陕西省泾阳县西北 | 内史直辖(前191-前105)→左冯翊(前104-8) | 惠帝四年(前191年)置池阳县。[参16] | ||

| 夏阳县 | 今陕西省韩城市南芝川镇夏阳故城遗址[注21] | 河上郡(前202-前198)→内史直辖(前198-前105)→左冯翊(前104-8) | 秦代旧县。 | ||

| 衙县 | 今陕西省白水县东北 | 河上郡(前202-前198)→内史直辖(前198-前105)→左冯翊(前104-8) | 秦代旧县。 | ||

| 粟邑县 | 今陕西省白水县西北 | 内史直辖(?)→左冯翊(?-8) | 汉时置县。(不详何时)[注22] | ||

| 谷口县 | 今陕西省礼泉县东北 | 内史直辖(前161-前105)→左冯翊(前104-8) | 文帝后三年(前161年)置县。[参17] | ||

| 莲勺县 | 今陕西省渭南市东北70里 | 内史直辖(?)→左冯翊(?-8) | 汉时置县。(不详何时)[注23] | ||

| 鄜县 | 今陕西省洛川县东南70里 | 河上郡(前202-前198)→内史直辖(前198-前105)→左冯翊(前104-8) | 秦代旧县。 | ||

| 频阳县 | 今陕西省富平县东北美原镇旧古城村一带频阳故城遗址 | 河上郡(前202-前198)→内史直辖(前198-前105)→左冯翊(前104-8) | 秦代旧县。 | ||

| 临晋县 | 今陕西省大荔县东朝邑镇 | 河上郡(前202-前198)→内史直辖(前198-前105)→左冯翊(前104-8) | 秦代旧县。 | ||

| 重泉县 | 今陕西省蒲城县东南龙池镇重泉村重泉故城遗址 | 河上郡(前202-前198)→内史直辖(前198-前105)→左冯翊(前104-8) | 秦代旧县。 | ||

| 郃阳县 | 今陕西省合阳县东南 | 河上郡(前202-前198)→内史直辖(前198-前105)→左冯翊(前104-8) | 秦代旧县;为刘喜(前199年-前193年)侯国。 | ||

| 祋祤县 | 今陕西省铜川市耀州区 | 内史直辖(前155-前105)→左冯翊(前104-8) | 景帝二年(前155年)置县。[参18] | ||

| 武城县 | 今陕西省华县东赤水镇郭村 | 河上郡(前202-前198)→内史直辖(前198-前105)→左冯翊(前104-8) | 秦代旧县。 | ||

| 沈阳县 | 今陕西省华县东北 | 内史直辖(?)→左冯翊(?-8) | 汉时置县。(不详何时)[注24] | ||

| 怀德县[注25] | 今陕西省大荔县东南华朱乡 | 河上郡(前202-前198)→内史直辖(前198-前105)→左冯翊(前104-8) | 秦代旧县。 | ||

| 征县 | 今陕西省澄城县西南征县故城遗址 | 河上郡(?)→(废县)→左冯翊(?-8) | 秦代旧县,西汉初废,后复置县。[注26] | ||

| 云陵县 | 今陕西省淳化县东南 | 太常直辖(前87-前41)→左冯翊(前41-8) | 后元二年(前87年),析云阳县置县。[参19] | ||

| 万年县 | 今陕西省西安市临潼区 | 太常直辖(前197-前41)→左冯翊(前41-8) | 高祖十年(前197年)置万年县。[参20] | ||

| 长陵县 | 今陕西省咸阳市东北 | 太常直辖(前195-前41)→左冯翊(前41-8) | 高祖十二年(前195年)置长陵县。[参21] | ||

| 阳陵县 | 今陕西省咸阳市东北 | 河上郡(?)→(废县)→太常直辖(前152-前41)→左冯翊(前41-8) | 秦代名弋阳县,后废。[注27]景帝五年(前152年)正月置县;[参22]为傅宽(前201年-前122年)侯国。 | ||

| 云阳县 | 今陕西省淳化县西北 | 河上郡(前202-前198)→内史直辖(前198-前105)→左冯翊(前104-8) | 秦代旧县。 | ||

| 右扶风 (21) |

郿县 | 渭城县 | 今陕西省咸阳市东北渭城区窑店街道咸阳故城遗址 | 中地郡(前202-前200)→(废县)→内史直辖(前114-前105)→右扶风(前104-8) | 秦代名咸阳县,高帝元年(前206年)改名新城县,七年(前200年)废县并入长安;元鼎三年(前114年)复置,名渭城县[参23]。 |

| 槐里县 | 今陕西省兴平市东南 | 中地郡(前202-前198)→内史直辖(前198-前105)→右扶风(前104-8) | 秦代旧县。 | ||

| 鄠县 | 今陕西省户县 | 中地郡(?)→(废县)→右扶风(?-8) | 秦代名酆县,西汉初废,后复置县。[注29] | ||

| 盩厔县 | 今陕西省周至县东终南镇 | 右扶风(?-8) | 汉武帝在位时期置县。[参24] | ||

| 斄县 | 今陕西省咸阳市杨陵区斄县古城 | 中地郡(前202-前198)→内史直辖(前198-前105)→右扶风(前104-8) | 秦代旧县。 | ||

| 郁夷县 | 今陕西省宝鸡市东,千河入渭河处 | 内史直辖(?)→右扶风(?-8) | 汉时置县。(不详何时)[注30] | ||

| 美阳县 | 今陕西省扶风县北法门镇美阳故城遗址[注31] | 中地郡(前202-前198)→内史直辖(前198-前105)→右扶风(前104-8) | 秦代旧县。 | ||

| 郿县 | 今陕西省扶风县西南 | 中地郡(前202-前198)→内史直辖(前198-前105)→右扶风(前104-8) | 秦代旧县。 | ||

| 雍县 | 今陕西省凤翔县南雍县故城遗址 | 中地郡(前202-前198)→内史直辖(前198-前105)→右扶风(前104-8) | 秦代旧县。 | ||

| 漆县 | 今陕西省彬县 | 中地郡(前202-前198)→内史直辖(前198-前105)→右扶风(前104-8) | 秦代旧县。 | ||

| 栒邑县[注32] | 今陕西省旬邑县东北 | 北地郡(前202-?)→右扶风(?-8) | 秦代旧县;为温疥(前199年-前146年)侯国。 | ||

| 隃麋县 | 今陕西省千阳县东 | 内史直辖(?)→右扶风(?-8) | 汉时置县。(不详何时)[注33] | ||

| 陈仓县 | 今陕西省宝鸡市东陈仓故城遗址 | 中地郡(?)→(废县)→右扶风(?-8) | 秦代旧县,西汉初废,后复置县。[注34] | ||

| 杜阳县 | 今陕西省麟游县西北 | 中地郡(前202-前198)→内史直辖(前198-前105)→右扶风(前104-8) | 秦代旧县。 | ||

| 汧县 | 今陕西省陇县南 | 中地郡(前202-前198)→内史直辖(前198-前105)→右扶风(前104-8) | 秦代旧县。 | ||

| 好畤县 | 今陕西省乾县东南好畤故城遗址 | 中地郡(前202-前198)→内史直辖(前198-前105)→右扶风(前104-8) | 秦代旧县。 | ||

| 虢县 | 今陕西省宝鸡市西旧虢镇 | 中地郡(前202-前198)→内史直辖(前198-前105)→右扶风(前104-8) | 秦代旧县。 | ||

| 安陵县 | 今陕西省咸阳市东北 | 太常直辖(前188-前41)→右扶风(前41-8) | 惠帝七年(前188年)置安陵县。[参25] | ||

| 茂陵县 | 今陕西省兴平市东北 | 太常直辖(前140-前41)→右扶风(前41-8) | 建元元年(前140年)析槐里县茂乡置茂陵县。[参26] | ||

| 平陵县 | 今陕西省咸阳市西北 | 太常直辖(?-前41)→右扶风(前41-8) | 元凤四年(前77年)以前置平陵县。[参27] | ||

| 汉光邑 | 今陕西省眉县东 | 内史直辖(?)→右扶风(?-8) | 汉时置县,(不详何时)名武功县。[注35]元始五年(公元5年)改名汉光邑,为王莽封地。 | ||

| 废丘县 | 今陕西省兴平市东南 | 雍国(前206-前205)→中地郡(前205-前204) | 高祖三年(前204年)省入槐里县。[参28] | ||

| 弘农郡 (11) |

弘农县 | 弘农县 | 今河南省灵宝市东北黄河沿岸 | 右内史(前114-前113)→弘农郡(前113-8) | 元鼎三年(前114年)析新安县函谷故关置弘农县[参29],因弘农涧而得名。 |

| 卢氏县 | 今河南省卢氏县卢氏故城遗址 | 河南国(前206-前205)→河南郡(前205-前113)→弘农郡(前113-8) | |||

| 陕县 | 今河南省三门峡市 | 河南国(前206-前205)→河南郡(前205-前113)→弘农郡(前113-8) | |||

| 宜阳县 | 今河南省宜阳县西 | 河南国(前206-前205)→河南郡(前205-前113)→弘农郡(前113-8) | |||

| 黾池县 | 今河南省渑池县西北 | 河南国(前206-前205)→河南郡(前205-前113)→弘农郡(前113-8) | |||

| 丹水县 | 今河南省淅川县西南 | 韩国(前206-前205)→南阳郡(前205-前113)→弘农郡(前113-8) | |||

| 新安县 | 今河南省义马市新安故城遗址 | 河南国(前206-前205)→河南郡(前205-前113)→弘农郡(前113-8) | |||

| 商县 | 今陕西省丹凤县西丹江北岸台地商鞅邑城 | 渭南郡(前202-前198)→内史直辖→弘农郡(前113-8) | |||

| 析县 | 今河南省西峡县莲花寺岗古城[注36] | 韩国(前206-前205)→南阳郡(前205-前113)→弘农郡(前113-8) | |||

| 陆浑县 | 今河南省嵩县东北 | 河南郡(?-前113)→弘农郡(前113-8) | 元鼎四年(前113年)以前置县 | ||

| 上雒县 | 今陕西省商县 | 渭南郡(前202-前198)→→内史直辖→弘农郡(前113-8) | |||

| 河东郡 (24) |

安邑县 | 安邑县 | 今山西省夏县西北十五里禹王古城遗址[注37] | 西魏国(前206-前205)→河东郡(前205-8) | |

| 大阳县 | 今山西省平陆县东北 | ?→河东郡(前205-8) | 秦、汉时置县。(不详何时) | ||

| 猗氏县 | 今山西省临猗县南 | 西魏国(前206-前205)→河东郡(前205-8) | 为陈遫(前199年-前154年)侯国。 | ||

| 解县 | 今山西省临猗县西南 | 西魏国(前206-前205)→河东郡(前205-8) | |||

| 蒲反县 | 今山西省永济市西 | 西魏国(前206-前205)→河东郡(前205-8) | |||

| 河北县 | 今山西省芮城县西 | ?→河东郡(前205-8) | 秦、汉时置县。(不详何时) | ||

| 左邑县 | 今山西省闻喜县 | 西魏国(前206-前205)→河东郡(前205-8) | |||

| 汾阴县 | 今山西省万荣县西南荣河镇庙前村古城遗址[注38] | 西魏国(前206-前205)→河东郡(前205-8) | 为周昌(前201年-前88年)侯国。 | ||

| 闻喜县 | 今山西省闻喜县东北 | 河东郡(前111-8) | 元鼎六年(前111年)析左邑县置闻喜县[参30]。 | ||

| 濩泽县 | 今山西省晋城市北 | 西魏国(前206-前205)→河东郡(前205-8) | |||

| 端氏县 | 今山西省沁水县东四十五里端氏镇西城村 | 西魏国(前206-前205)→上党郡(前205-?)→河东郡(?-8) | |||

| 临汾县 | 今山西省襄汾县西南赵康镇古城遗址[注39] | 西魏国(前206-前205)→河东郡(前205-8) | |||

| 垣县 | 今山西省垣曲县西北20里 | 西魏国(前206-前205)→河东郡(前205-8) | 为匈奴王赐(前148年-前143年)侯国。 | ||

| 皮氏县 | 今山西省河津市西二里阳村乡太阳村[注40] | 西魏国(前206-前205)→河东郡(前205-8) | |||

| 长脩县 | 今山西省稷山县东北 | 河东郡(前196-8) | 高帝十二年(前196年)左右置县,为杜恬(前196年-前107年)侯国。 | ||

| 平阳国 | 今山西省临汾市西南 | 西魏国(前206-前205)→河东郡(前205-8) | 为曹参(前201年-9年)侯国。 | ||

| 襄陵县 | 今山西省临汾市东南 | 西魏国(前206-前205)→河东郡(前205-8) | 疑即秦代的新襄陵县,汉时改名。(不详何年) | ||

| 彘县 | 今山西省霍州市东北 | 西魏国(前206-前205)→河东郡(前205-8) | |||

| 杨县 | 今山西省洪洞县南曲亭镇范村古城遗址[注41] | 西魏国(前206-前205)→河东郡(前205-8) | |||

| 北屈县 | 今山西省吉县北 | 西魏国(前206-前205)→河东郡(前205-8) | |||

| 蒲子县 | 今山西省隰县东北50里 | 西魏国(前206-前205)→河东郡(前205-8) | |||

| 绛县 | 今山西省翼城县唐兴镇北寿城村一带 | 西魏国(前206-前205)→河东郡(前205-8) | 为周勃(前201年-前112年)侯国。 | ||

| 狐讘县 | 今山西省永和县西南 | 河东郡(前107-8) | 元封四年(前107年)左右置县,为扜者(前107年-前99年)侯国。 | ||

| 骐国 | 今山西省稷山县东北 | 河东郡(前112-8) | 元鼎五年(前112年)左右置县,为驹几(前112年-9年)侯国。 | ||

| 底柱县 | 今山西省平陆县一带 | 西魏国(前206-前205)→河东郡(前205-?) | 汉时废县。(不详何年) | ||

| 风县 | 今山西省永济市西南二里 | 西魏国(前206-前205)→河东郡(前205-?) | 汉时废县。(不详何年) | ||

| 几县 | 地望不详 | 河东郡(前108-前105) | 元封三年(前108年)置县,六年(前105年)废。为张䧄侯国。 | ||

| 河内郡 (18) |

怀县 | 怀县 | 今河南省武陟县西大虹桥乡东张村古城遗址[注42] | 殷国(前206-前205)→河内郡(前205-8) | |

| 汲县 | 今河南省卫辉县汲县故城遗址[注42] | 殷国(前206-前205)→河内郡(前205-8) | 为上不害(前196年-前131年)侯国。 | ||

| 武德县 | 今河南省武陟县东 | 殷国(前206-前205)→河内郡(前205-8) | |||

| 波县 | 今河南省济源市东南 | ?→河内郡(前205?-8) | 秦、汉时置县(不详何年) | ||

| 山阳县 | 今河南省修武县北35里山阳村古城遗址[注42] | 殷国(前206-前205)→河内郡(前205-8) | |||

| 河阳县 | 今河南省孟县西南30里 | 殷国(前206-前205)→河内郡(前205-8) | |||

| 州县 | 今河南省温县东北武德镇 | 殷国(前206-前205)→河内郡(前205-8) | |||

| 共县 | 今河南省辉县市东北9里 | 殷国(前206-前205)→河内郡(前205-8) | 为卢罢师(前199年-前160年)侯国。 | ||

| 平皋县 | 今河南省温县东 | ?→河内郡(前205?-8) | 秦、汉时置县(不详何年),为刘它(前201年-前112年)侯国。 | ||

| 朝歌县 | 今河南省淇县东北朝歌故城遗址[注43] | 殷国(前206-前205)→河内郡(前205-8) | |||

| 脩武县 | 今河南省获嘉县修武故城遗址[注42] | 殷国(前206-前205)→河内郡(前205-8) | |||

| 温县 | 今河南省温县西南30里 | 殷国(前206-前205)→河内郡(前205-8) | |||

| 野王县 | 今河南省沁阳县 | 殷国(前206-前205)→河内郡(前205-8) | |||

| 获嘉县 | 今河南省新乡市西 | 河内郡(前111-8) | 元鼎六年(前111年)析汲县新中乡置县[参31]。 | ||

| 轵县 | 今河南省济源市南轵城镇古城遗址[注42] | 殷国(前206-前205)→河内郡(前205-8) | |||

| 沁水县 | 今河南省济源市东北 | ?→河内郡(前205-8) | 秦、汉时置县。(不详何年) | ||

| 隆虑县 | 今河南省林县 | 殷国(前206-前205)→河内郡(前205-8) | 为周灶(前201年-前149年)侯国。 | ||

| 荡阴县 | 今河南省汤阴县西南 | 殷国(前206-前205)→河内郡(前205-8) | |||

| 安阳县 | 今河南省安阳市 | 殷国(前206-前205)→河内郡(前205-?) | 汉时省入荡阴县。(不详何年) | ||

| 曲阳县 | 今河南省济源市西南十五里曲阳故城遗址 | 殷国(前206-前205)→河内郡(前205-?) | 汉时废县。(不详何年) | ||

| 邢丘县 | 今河南省温县东南赵堡镇平皋故城遗址[注44] | 殷国(前206-前205)→河内郡(前205-?) | 汉时废县。(不详何年) | ||

| 临蔡县 | 地望不详 | 河内郡(前110-前104) | 元封元年(前110年)置县,太初元年(前104年)左右废县。为孙都侯国。 | ||

| 邗县 | 地望不详 | 河内郡(前91-前88) | 征和二年(前91年)置县,后元二年(前88年)废县。为李寿侯国。 | ||

| 河南郡 (22) |

雒阳县 | 雒阳县 | 今河南省洛阳市区东15公里汉魏洛阳故城 | 河南国(前206-前205)→河南郡(前205-8) | |

| 荥阳县 | 今河南省郑州市西北60里荥阳故城遗址[注45] | 河南国(前206-前205)→河南郡(前205-8) | |||

| 偃师县 | 今河南省偃师县东 | ?→河南郡(前205-8) | 秦、汉时置县。(不详何年) | ||

| 京县 | 今河南省荥阳市东豫龙镇京襄故城遗址[注46] | 河南国(前206-前205)→河南郡(前205-8) | |||

| 平阴县 | 今河南省孟津县东 | 河南国(前206-前205)→河南郡(前205-8) | |||

| 中牟县 | 今河南省中牟县东 | 河南国(前206-前205)→河南郡(前205-8) | 为单父圣(前195年-前112年)侯国。 | ||

| 平县 | 今河南省孟津县东 | ?→河南郡(前205-8) | 秦、汉时置县(不详何年),为沛嘉(前201年-前145年)、刘遂(前126年-前122年)侯国 | ||

| 阳武县 | 今河南省原武县东南 | 河南国(前206-前205)→河南郡(前205-8) | |||

| 河南县 | 今河南省洛阳市西工区西小屯村河南故城遗址[注47] | 河南国(前206-前205)→河南郡(前205-8) | |||

| 缑氏县 | 今河南省偃师市南府店镇滑城村古城遗址[注48] | 河南国(前206-前205)→河南郡(前205-8) | |||

| 卷县 | 今河南省原阳县南 | 河南国(前206-前205)→河南郡(前205-8) | |||

| 原武县 | 今河南省原阳县 | ?→河南郡(前205-8) | 秦、汉时置县(不详何年) | ||

| 巩县 | 今河南省巩义市西南13里 | 河南国(前206-前205)→河南郡(前205-8) | |||

| 谷成县 | 今河南省洛阳市西 | 河南国(前206-前205)→河南郡(前205-8) | |||

| 故市县 | 今河南省郑州市西北35里 | ?→河南郡(前205-8) | 秦、汉时置县(不详何年),为阎泽赤(前201年-前112年)侯国。 | ||

| 密县 | 今河南省密县东南30里 | 韩国(前206-前205)→颍川郡(前205-?)→河南郡(?-8) | 原属颍川郡属县,不知何时来隶。 | ||

| 新成县 | 今河南省伊川县西南新城故城遗址[注49] | 韩国(前206-前205)→颍川郡(前205-?)→河南郡(?-8) | |||

| 开封县 | 今河南省开封县西南朱仙镇启封故城遗址[注50] | 韩国(前206-前202)→颍川郡(前201-?)→梁国(?-?)→河南郡(?-8) | 秦代名启封县,景帝元年(前156年)避汉景帝名讳改名。原属梁国属县,元朔年间(前128年至123年)来隶[注51]。为陶舍(前196年-前112年)侯国。 | ||

| 成皋县 | 今河南省巩义市西北康店镇康北故城遗址[注42] | 河南国(前206-前205)→河南郡(前205-8) | |||

| 苑陵县 | 今河南省新郑市苑陵故城遗址[注42] | 韩国(前206-前201)→颍川郡(前201-?)→梁国(?-?)→河南郡(?-8) | 原属梁国属县,元朔年间(前128年至123年)来隶[注51]。 | ||

| 梁县 | 今河南省汝州市西 | 河南国(前206-前205)→河南郡(前205-8) | |||

| 新郑县 | 今河南省新郑市北新郑故城遗址 | 韩国(前206-前202)→颍川郡(前201-?)→梁国(?-?)→河南郡(?-8) | 原属梁国属县,元朔年间(前128年至123年)来隶[注51]。 | ||

| 华阳县 | 今河南省新郑市东南华阳寨 | 河南国(前206-前205)→河南郡(前205-?) | 汉时废县。(不详何年) | ||

| 焦县 | 今河南省陕县南二里[注52] | 河南国(前206-前205)→河南郡(前205-?) | 汉时废县。(不详何年) | ||

| 己改隶他州 | 土军县 | 原为河东郡辖,元朔四年(前125年)左右移属并州西河郡。 | |||

| 内黄县 | 原为河内郡辖,汉时移属冀州魏郡。(不详何年) | ||||

| 繁阳县 | 原为河内郡辖,汉时移属冀州魏郡。(不详何年) | ||||

| 伦氏县 | 原为河内郡辖,汉时移属冀州魏郡。(不详何年) | ||||

东汉司隶校尉部

东汉时,管辖范围相当于现在的河北省南部、河南省北部、山西省南部和陕西省渭河平原。治所首都雒阳县(今河南省洛阳市)。汉献帝初平元年(190年)以后迁到长安县。建安元年(196年)以后又迁回雒阳县。

人口据《后汉书·郡国志》记载,永和五年(140年)时,司隶地区总户口有61万6355户,总人口310万6161人,约占当时全国人口的6.32%,与西汉时期相比,户口减少50万户,人口减少350余万。各郡户数、人口如下:

| 东汉司隶校尉部人口 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 郡、国 | 户数 | 人口 | 户均人口 | ||

| 河南尹 | 208,486 | 1,010,827 | 4.85 | ||

| 河内郡 | 159,770 | 801,558 | 5.02 | ||

| 河东郡 | 93,543 | 570,803 | 6.10 | ||

| 弘农郡 | 46,815 | 199,113 | 4.25 | ||

| 京兆尹 | 53,299 | 285,574 | 5.36 | ||

| 左冯翊 | 37,090 | 145,195 | 3.91 | ||

| 右扶风 | 17,352 | 93,091 | 5.36 | ||

东汉初领河南尹、京兆尹、右扶风、左冯翊、河内郡、河东郡、弘农郡7郡。中平六年(189年)析右扶风置汉安郡(后改名汉兴郡),领8郡。建安十八年(213年)正月省司隶校尉部,以潼关为界,以西的京兆、右扶风、左冯翊、汉兴、弘农5郡划入雍州,以东的河内、河东2郡划入冀州,河南郡划入豫州[参32]。

- 河南尹

- 西汉名河南郡,东汉建武元年(25年)改称河南尹[参33],郡治雒阳县(今河南省洛阳市东北),领雒阳、河南、梁县、荥阳、卷县、原武、阳武、中牟、开封、苑陵、平阴、谷城、缑氏、巩县、成皋、京县、密县、新城、偃师、新郑、平县、故市22县。东汉初废故市县[注54]。建安十八年(213年)以后归属豫州管辖。

- 东汉末,领雒阳、河南、梁县、荥阳、卷县、原武、阳武、中牟、开封、苑陵、平阴、谷城、缑氏、巩县、成皋、京县、密县、新城、偃师、新郑、平县、陆浑[注55]22县。

- 河内郡

- 西汉旧郡,郡治怀县(今河南省武陟县西北),东汉初领怀县、河阳、温县、轵县、波县、野王、沁水、平皋、州县、武德、山阳、修武、获嘉、汲县、共县、朝歌、荡阴、隆虑18县。延平元年(106年),避汉殇帝名讳,隆虑县改名林虑县[参34]。建安十七年(212年),朝歌、荡阴、林虑3县移属魏郡[参35],省波县(汉末魏时此县已不可考)。建安十八年(213年)以后归属豫州管辖。

- 东汉末,领怀县、河阳、温县、轵县、野王、沁水、平皋、州县、武德、山阳、修武、获嘉、汲县、共县14县。

- 河东郡

- 西汉旧郡,郡治安邑县(今山西省夏县西),领安邑、蒲阪、河北、大阳、解县、猗氏、汾阴、皮氏、北屈、蒲子、彘县、杨县、平阳、襄陵、临汾、绛邑、闻喜、东垣、端氏、濩泽、左邑、长修、狐讘、骐县24县。东汉初省左邑、长修、狐讘、骐县4县[注54]。阳嘉二年(133年),彘县改名永安县[参36]。建安十八年(213年)以后归属豫州管辖。

- 东汉末,领安邑、蒲阪、河北、大阳、解县、猗氏、汾阴、皮氏、北屈、蒲子、永安、杨县、平阳、襄陵、临汾、绛邑、闻喜、东垣、端氏、濩泽20县。

- 弘农郡

- 西汉旧郡,郡治弘农县(今河南省灵宝市北),领弘农、陕县、新安、宜阳、卢氏、黾池、商县、上雒、丹水、析县、陆浑11县。建武十五年(39年),商县、上雒2县移属京兆尹[参37],丹水、析县2县移属南阳[参38];京兆尹华阴、湖县2县来隶[参39]。中平六年(189年),改称弘农国,次年复为郡[参40]。陆浑县移属河南尹(不详何时[注55])。建安十八年(213年)以后归属豫州管辖。

- 东汉末,领弘农、陕县、新安、宜阳、卢氏、黾池、华阴、湖县8县。

- 京兆尹

- 西汉旧郡,郡治长安县(今陕西省西安市西北)[参41],领长安、霸陵、杜陵、新丰、郑县、蓝田、下邽、湖县、华阴、船司空、南陵、奉明12县。东汉初省下邽、船司空、南陵、奉明4县[注54]。建武十五年(39年),湖县、华阴2县归属弘农郡[参39];左冯翊长陵、阳陵2县,弘农郡上雒、商县2县来隶[参37]。延熹二年(159年)左右,复置下邽县[参42]。汉灵帝中平年间(184年 - 189年),安定郡阴盘县移寄治于新丰县,后归属京兆尹[参43]。建安十八年(213年)以后归属雍州管辖。

- 东汉末,领长安、霸陵、杜陵、新丰、郑县、蓝田、长陵、阳陵、上雒、商县、下邽、阴盘12县。

- 左冯翊

- 西汉旧郡,旧治长安县,东汉初迁治高陵县(今陕西省高陵县西南)[参41],领县有高陵、郃阳、祋祤、粟邑、池阳、云阳、频阳、万年、莲勺、重泉、临晋、夏阳、衙县、长陵、阳陵、栎阳、翟道、谷口、鄜县、武城、沈阳、征县、云陵、怀德24县。

- 东汉初省郃阳、祋祤、粟邑、栎阳、翟道、谷口、鄜县、武城、沈阳、征县、云陵、怀德12县[注54]。建武十五年(39年),长陵、阳陵2县移属京兆尹[参37]。永平二年(59年)复置郃阳县,永元九年(66年)复置祋祤、粟邑2县[参44]。建安初年析左冯翊西数县置左内史郡,左冯翊迁治临晋(今陕西省大荔县东朝邑镇)[参45]。建安十八年(213年)以前省左内史郡,并回左冯翊[注57]。建安十八年(213年)以后归属雍州管辖。

- 东汉末,领高陵、池阳、云阳、频阳、万年、莲勺、重泉、临晋、夏阳、衙、郃阳、祋祤、粟邑13县。

- 右扶风

- 西汉旧郡,旧治长安县,东汉初迁治槐里县(今陕西省兴平市东南)[参41],领槐里、安陵、平陵、茂陵、鄠县、郿县、武功、栒邑、美阳、陈仓、汧县、渝麋、雍县、漆县、杜阳、好畤、虢县、渭城、盩厔、釐县、郁夷21县。东汉初省武功、杜阳、虢县、渭城、盩厔、釐县、郁夷7县[注54]。永平八年(65年)复置武功县,永元二年(90年)复置杜阳县[参46]。中平六年(189年)析右扶风雍县、渝麋、杜阳、陈仓、汧县5县置汉安郡[参47]。兴平元年(194年),漆县移属新平郡[参48]。建安十八年(213年)以后归属雍州管辖。

- 东汉末,领槐里、安陵、平陵、茂陵、鄠县、郿县、栒邑、美阳、好畤、武功10县。

| 司隶校尉部 | |||||

| 说明:此表以《续汉书·郡国志》为主,并参考周振鹤《东汉政区地理》、孔祥军《三国政区地理研究》、钱林书《续汉书郡国志汇释》及相关网站整理而成;以深灰色表示者,为曾经建置,后来消失的县份 | |||||

| 郡名 (县数) |

郡治 | 县名 | 今地位置(2012年12月) | 隶属郡国 | 备注 |

|---|---|---|---|---|---|

| 河南尹 (22) |

雒阳县 | 雒阳县 | 今河南省洛阳市东北 | 河南尹(25-220) | |

| 河南县 | 今河南省 | 河南尹(25-220) | |||

| 梁县 | 今河南省 | 河南尹(25-220) | |||

| 平阴县[注58] | 今河南省 | 河南尹(25-220) | |||

| 谷城县 | 今河南省 | 河南尹(25-220) | |||

| 缑氏县 | 今河南省 | 河南尹(25-220) | |||

| 巩县 | 今河南省 | 河南尹(25-220) | |||

| 成皋县[注59] | 今河南省 | 河南尹(25-220) | |||

| 新城县 | 今河南省 | 河南尹(25-220) | |||

| 匽师县 | 今河南省 | 河南尹(25-220) | |||

| 新郑县 | 今河南省 | 河南尹(25-220) | |||

| 平县 | 今河南省 | 河南尹(25-220) | |||

| 陆浑县 | 今河南省 | 弘农郡(25-189)→弘农国(189-190)→弘农郡(190-?)→河南尹(?-220) | |||

| 荥阳都尉 (荥阳县) |

荥阳县[注60] | 今河南省 | 河南尹(25-220) | ||

| 卷县 | 今河南省 | 河南尹(25-220) | |||

| 原武县 | 今河南省 | 河南尹(25-220) | |||

| 阳武县 | 今河南省 | 河南尹(25-220) | |||

| 中牟县 | 今河南省 | 河南尹(25-220) | |||

| 开封县 | 今河南省 | 河南尹(25-220) | |||

| 菀陵县 | 今河南省 | 河南尹(25-220) | |||

| 京县 | 今河南省 | 河南尹(25-220) | |||

| 密县 | 今河南省 | 河南尹(25-220) | |||

| 故市县 | 今河南省 | 河南尹(25-220) | 东汉初废县[注54]。 | ||

| 河内郡 (14) |

怀县 | 怀县 | 今河南省 | 河内郡(25-220) | |

| 河阳县 | 今河南省 | 河内郡(25-220) | |||

| 轵县 | 今河南省 | 河内郡(25-220) | |||

| 沁水县 | 今河南省 | 河内郡(25-220) | |||

| 野王县 | 今河南省 | 河内郡(25-220) | |||

| 温县 | 今河南省 | 河内郡(25-220) | |||

| 州县 | 今河南省 | 河内郡(25-220) | |||

| 平皋县[注61] | 今河南省 | 河内郡(25-220) | |||

| 山阳邑 | 今河南省 | 河内郡(25-220) | |||

| 武德县 | 今河南省 | 河内郡(25-220) | |||

| 获嘉国 | 今河南省 | 河内郡(25-220) | |||

| 脩武县 | 今河南省 | 河内郡(25-220) | |||

| 共县 | 今河南省 | 河内郡(25-220) | |||

| 汲县 | 今河南省 | 河内郡(25-220) | |||

| 波县 | 今河南省 | 河内郡(25-220) | 东汉末年此县已不可考。 | ||

| 河东郡 (20) |

安邑县 | 安邑县 | 今山西省 | 河东郡(25-220) | |

| 杨县 | 今山西省 | 河东郡(25-220) | |||

| 平阳国 | 今山西省 | 河东郡(25-220) | |||

| 临汾县 | 今山西省 | 河东郡(25-220) | |||

| 汾阴县 | 今山西省 | 河东郡(25-220) | |||

| 蒲坂县 | 今山西省 | 河东郡(25-220) | |||

| 大阳县 | 今山西省 | 河东郡(25-220) | |||

| 解县 | 今山西省 | 河东郡(25-220) | |||

| 皮氏县 | 今山西省 | 河东郡(25-220) | |||

| 闻喜邑 | 今山西省 | 河东郡(25-220) | |||

| 绛邑 | 今山西省 | 河东郡(25-220) | |||

| 永安县 | 今山西省 | 河东郡(25-220) | 西汉名彘县,阳嘉二年(133年)改名永安县[参36]。 | ||

| 河北县 | 今山西省 | 河东郡(25-220) | |||

| 猗氏县 | 今山西省 | 河东郡(25-220) | |||

| 东垣县 | 今山西省 | 河东郡(25-220) | |||

| 襄陵县 | 今山西省 | 河东郡(25-220) | |||

| 北屈县 | 今山西省 | 河东郡(25-220) | |||

| 蒲子县 | 今山西省 | 河东郡(25-220) | |||

| 濩泽国 | 今山西省 | 河东郡(25-220) | |||

| 端氏县 | 今山西省 | 河东郡(25-220) | |||

| 左邑县 | 今山西省 | 河东郡(25-30) | 东汉初废县[注54]。 | ||

| 长修县 | 今山西省 | 河东郡(25-30) | 东汉初废县[注54]。 | ||

| 狐讘县 | 今山西省 | 河东郡(25-30) | 东汉初废县[注54]。 | ||

| 骐县 | 今山西省 | 河东郡(25-30) | 东汉初废县[注54]。 | ||

| 弘农郡 (8) |

弘农县 | 弘农县 | 今河南省 | 弘农郡(25-189)→弘农国(189-190)→弘农郡(190-220) | |

| 陕县 | 今河南省 | 弘农郡(25-189)→弘农国(189-190)→弘农郡(190-220) | |||

| 黾池县 | 今河南省 | 弘农郡(25-189)→弘农国(189-190)→弘农郡(190-220) | |||

| 新安县 | 今河南省 | 弘农郡(25-189)→弘农国(189-190)→弘农郡(190-220) | |||

| 宜阳县 | 今河南省 | 弘农郡(25-189)→弘农国(189-190)→弘农郡(190-220) | |||

| 卢氏县 | 今河南省 | 弘农郡(25-189)→弘农国(189-190)→弘农郡(190-220) | |||

| 湖县 | 今河南省 | 京兆尹(25-39)→弘农郡(39-189)→弘农国(189-190)→弘农郡(190-220) | |||

| 华阴县 | 今河南省 | 京兆尹(25-39)→弘农郡(39-189)→弘农国(189-190)→弘农郡(190-220) | |||

| 京兆尹 (12) |

长安县 | 长安县 | 今陕西省 | 京兆尹(25-220) | |

| 霸陵县 | 今陕西省 | 京兆尹(25-220) | |||

| 杜陵县 | 今陕西省 | 京兆尹(25-220) | |||

| 郑县 | 今陕西省 | 京兆尹(25-220) | |||

| 新丰县 | 今陕西省 | 京兆尹(25-220) | |||

| 蓝田县 | 今陕西省 | 京兆尹(25-220) | |||

| 长陵县 | 今陕西省 | 左冯翊(25-39)→京兆尹(39-220) | |||

| 商县 | 今陕西省 | 弘农郡(25-39)→京兆尹(39-220) | |||

| 上雒国 | 今陕西省 | 弘农郡(25-39)→京兆尹(39-220) | |||

| 阳陵县 | 今陕西省 | 左冯翊(25-39)→京兆尹(39-220) | |||

| 下邽县 | 今陕西省 | 京兆尹(25-30)→(废县)→京兆尹(159?-220) | 东汉初废县[注54],延熹二年(159年)左右,复置下邽县[参42]。 | ||

| 阴盘县 | 今陕西省 | 安定郡(25-?)→京兆尹(?-220) | 汉灵帝中平年间(184年 - 189年),安定郡阴盘县移寄治于新丰县,后归属京兆尹[参50] | ||

| 船司空县 | 今陕西省 | 京兆尹(25-220) | 东汉初废县[注54]。 | ||

| 南陵县 | 今陕西省 | 京兆尹(25-220) | 东汉初废县[注54]。 | ||

| 奉明县 | 今陕西省 | 京兆尹(25-220) | 东汉初废县[注54]。 | ||

| 左冯翊 (13) |

高陵县(25年-约197年) 临晋县(约197年-220年) |

高陵县 | 今陕西省 | 左冯翊(25-197?)→左内史郡(197?-?)→左冯翊(?-220) | |

| 池阳县 | 今陕西省 | 左冯翊(25-197?)→左内史郡(197?-?)→左冯翊(?-220) | |||

| 云阳县 | 今陕西省 | 左冯翊(25-197?)→左内史郡(197?-?)→左冯翊(?-220) | |||

| 祋祤县 | 今陕西省 | 左冯翊(25-30)→(废县)→左冯翊(66-197?)→左内史郡(197?-?)→左冯翊(?-220) | 东汉初废县[注54],永元九年(66年)复置祋祤县[参44]。 | ||

| 频阳县 | 今陕西省 | 左冯翊(25-197?)→左内史郡(197?-?)→左冯翊(?-220) | |||

| 万年县 | 今陕西省 | 左冯翊(25-197?)→左内史郡(197?-?)→左冯翊(?-220) | |||

| 莲勺县 | 今陕西省 | 左冯翊(25-220) | |||

| 重泉县 | 今陕西省 | 左冯翊(25-220) | |||

| 临晋县 | 今陕西省 | 左冯翊(25-220) | |||

| 郃阳县 | 今陕西省 | 左冯翊(25-220) | 东汉初废县[注54],永平二年(59年)复置郃阳县[参44]。 | ||

| 夏阳县 | 今陕西省 | 左冯翊(25-220) | |||

| 衙县 | 今陕西省 | 左冯翊(25-220) | |||

| 粟邑县 | 今陕西省 | 左冯翊(25-30)→(废县)→左冯翊(66-220) | 东汉初废县[注54],永元九年(66年)复置粟邑县[参44]。 | ||

| 栎阳县 | 今陕西省 | 左冯翊(25-30) | 东汉初废县[注54]。 | ||

| 翟道县 | 今陕西省 | 左冯翊(25-30) | 东汉初废县[注54]。 | ||

| 谷口县 | 今陕西省 | 左冯翊(25-30) | 东汉初废县[注54]。 | ||

| 鄜县 | 今陕西省 | 左冯翊(25-30) | 东汉初废县[注54]。 | ||

| 武城县 | 今陕西省 | 左冯翊(25-30) | 东汉初废县[注54]。 | ||

| 沈阳县 | 今陕西省 | 左冯翊(25-30) | 东汉初废县[注54]。 | ||

| 征县 | 今陕西省 | 左冯翊(25-30) | 东汉初废县[注54]。 | ||

| 云陵县 | 今陕西省 | 左冯翊(25-30) | 东汉初废县[注54]。 | ||

| 怀德县 | 今陕西省 | 左冯翊(25-30) | 东汉初废县[注54]。 | ||

| 右扶风 (10) |

槐里县 | 槐里县 | 今陕西省 | 右扶风(25-220) | |

| 安陵县 | 今陕西省 | 右扶风(25-220) | |||

| 平陵县 | 今陕西省 | 右扶风(25-220) | |||

| 茂陵县 | 今陕西省 | 右扶风(25-220) | |||

| 鄠县 | 今陕西省 | 右扶风(25-220) | |||

| 郿县 | 今陕西省 | 右扶风(25-220) | |||

| 武功县 | 今陕西省 | 右扶风(25-30)→(废县)→右扶风(65-220) | 东汉初废县[注54],永平八年(65年)复置武功县[参46]。 | ||

| 栒邑县 | 今陕西省 | 右扶风(25-220) | |||

| 美阳县 | 今陕西省 | 右扶风(25-220) | |||

| 虢县 | 今陕西省 | 右扶风(25-30) | 东汉初废县[注54]。 | ||

| 渭城县 | 今陕西省 | 右扶风(25-30) | 东汉初废县[注54]。 | ||

| 盩厔县 | 今陕西省 | 右扶风(25-30) | 东汉初废县[注54]。 | ||

| 釐县 | 今陕西省 | 右扶风(25-30) | 东汉初废县[注54]。 | ||

| 郁夷县 | 今陕西省 | 右扶风(25-30) | 东汉初废县[注54]。 | ||

| 汉兴郡 (5) |

? | 陈仓县 | 今陕西省 | 右扶风(25-189)→汉安郡(189-213?)→汉安郡(213?-220) | |

| 汧县 | 今陕西省 | 右扶风(25-189)→汉安郡(189-213?)→汉安郡(213?-220) | |||

| 渝麋国 | 今陕西省 | 右扶风(25-189)→汉安郡(189-213?)→汉安郡(213?-220) | |||

| 雍县 | 今陕西省 | 右扶风(25-189)→汉安郡(189-213?)→汉安郡(213?-220) | |||

| 杜阳县 | 今陕西省 | 右扶风(25-30)→(废县)→右扶风(90-189)→汉安郡(189-213?)→汉安郡(213?-220) | 东汉初废县[注54],永元二年(90年)复置杜阳县[参46]。 | ||

| 己改隶他州 | 朝歌县 | 原为河内郡辖,建安十七年(212年)移属冀州魏郡[参35]。 | |||

| 荡阴县 | 原为河内郡辖,建安十七年(212年)移属冀州魏郡[参35]。 | ||||

| 林虑县 | 西汉名隆虑县,为避汉殇帝刘隆名讳,延平元年(106年)改名林虑县[参34]。原为河内郡辖,建安十七年(212年)移属冀州魏郡[参35]。 | ||||

| 漆县 | 原为右扶风辖,兴平元年(194年)移属凉州新平郡[参35]。 | ||||

校尉列表

- 西汉

- 李种(?-前86年),后转任廷尉。

- 司隶校尉辟兵(汉昭帝末叶),姓氏不详。

- 盖宽饶 (?-前60年)坐罪,下狱自杀。

- 诸葛丰(初元年间(前48年-前44年))

- 司隶校尉昌(竟宁元年(前33年)见在任),姓氏不详。

- 王尊(?-前31年),以弹劾丞相匡衡坐免。

- 王骏 (前30年-前29年)继王尊任,后转任少府。

- 辕丰(《汉纪》作袁丰,?-前29年),继王骏任,被杀。

- 王章 (前29年-前25年)后转任京兆尹。

- 萧育(汉成帝中叶)

- 陈庆(?-前20年),后被免职。

- 涓勋(鸿嘉年间(前20年-前17年)),继陈庆任。

- 何武(?-前13年),后转任京兆尹。

- 方赏(?-前6年),后转任左冯翊。

- 解光(前6年-前5年)继方赏后任,因页贺良事免。

- 孙宝(建平年间(前6年-前3年))

- 鲍宣 (元寿年间(前2年-前1年))

- 东汉

- 宣秉(26年-27年),后迁大司徒。

- 傅抗(?-32年),后下狱死。

- 鲍永(35年-39年),被免职。

- 苏邺(?-46年),下狱死。

- 水丘岑(盖光武帝末)

- 郭贺(建武末)

- 李䜣(?-56年),后转任司徒。

- 鲍昱(56年-62年),继李䜣任,后免职。

- 牟融(62年-65年),后转任大鸿胪。

- 宗均(64年以后某年),在任数月。

- 郭霸(?-68年),下狱死。

- 王康(?-69年),下狱死。

- 华松(永平中或章帝初)

- 赵兴,章帝时。

- 宗意(88年-90年)

- 郑璩

- 司空蔡(永元初年)

- 周纡(93年-94年)

- 何熙(和帝时),后转大司农。

- 徐防(98年之前)

- 张敏(97年-99年)

- 晏称(100年)

- 公孙松(和安之际)

- 崔据(120年)

- 王龚(121年-122年)

- 陈忠(124年-125年)

- 杨涣(安帝末年)

- 范康(任职年代不详)

- 刘称(任职年代不详),刘淑祖父[参51]。

- 陈珍(任职年代不详)[参52]。

- 李法(安顺之世)

- 羊侵(安帝时)

- 陈禅(125年-126年)

- 虞诩(126年-?)

- 左雄(阳嘉永和之际)

- 周举(永和初年)

- 王某(永和年间)

- 杨雄,顺帝时[参53][参54]。

- 赵峻(142年)

- 赵祁(143年)

- 王畅(桓帝初)

- 祝恬(151年)

- 冯绲(桓帝时),转廷尉。

- 张彪(159年)

- 刘佑(桓帝延熹年间),后转宗正。

- 应奉(桓帝延熹年间)

- 冯羡(桓帝延熹年间)

- 鲁峻(164年)

- 韩演(165年)

- 李膺(桓帝延熹年间-166年),第一次党锢之祸中下狱。

- 杨淮(桓帝时)

- 任昉(桓帝末)

- 霍谞(桓帝末)

- 高赐(桓帝时)

- 唐珍(桓帝末)

- 刘嚣(桓帝末)

- 朱寓(168年-169年),第二次党锢之祸中被杀。

- 许冰(汉灵帝时)[参55]。

- 李暠(桓灵之际)

- 段颎(170年-172年)

- 刘猛(172年)

- 许永(178年)

- 刘郃(178年之前)

- 阳球(179年-?)

- 曹嵩(灵帝时)

- 张忠(184年之前)

- 张温(中平中)

- 冯方(灵帝时)

- 郭鸿(灵帝时)

- 赵安(灵帝时)

- 胡轸(东汉末)

- 袁绍(189年)

- 宣播(190年)

- 赵谦(191年),转前将军。

- 黄琬(192年),被李傕杀死。

- 胡种(李傕杀王允时)

- 李傕(192年-195年)

- 荣邵(献帝东归时)

- 韩暹(196年),护卫汉献帝回雒阳有功,为大将军领司隶校尉。和曹操抢夺天子失败,转投袁术。

- 曹操(196年),挟持汉献帝时自领司隶校尉。

- 丁冲(196年),喝酒烂肠而死。

- 钟繇(197-211年),曹操让钟繇担任司隶校尉镇抚马腾、韩遂等关中诸将。曹操参与潼关之战时,表封钟繇为前军师。

- 李孚[参56]

- 十六国

注解

参考资料

相关条目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.