分离龙属

来自维基百科,自由的百科全书

分离龙(属名:Kritosaurus,或译克里托龙)是一属所知不全的鸭嘴龙科恐龙,生存于晚白垩世的拉腊米迪亚南部,分布范围主要位于美国新墨西哥州、可能还有德克萨斯州及墨西哥。身长9米及重4吨。分离龙的化石并不完整,却经历过极其曲折的分类史,涉及了钩鼻龙、阿纳萨齐龙、纳秀毕吐龙的异名争议。由于标本吻部破碎,提出过如埃德蒙顿龙般的平坦吻部或参照钩鼻龙形象的拱型鼻弓两种复原,尤其后者经常于科普作品被拿来与钩鼻龙混为一谈。近期研究认为在栉龙亚科中,分离龙与钩鼻龙、阿纳萨齐龙、纳秀毕吐龙、鼻王龙、可能还有一些南美物种一同构成分离龙族演化支。若鼻弓结构真实存在,则可能具有视觉展示或共鸣腔等社会功用。如同许多鸭嘴龙科,分离龙有着复杂的嘴部结构,以嘴喙和齿系来研磨植物。分离龙所栖息的环境为西部内陆海道消退所形成的沿海泛滥平原,并是拉腊米迪亚南部较为常见的动物相之一。

| 分离龙属 化石时期:晚白垩世

| |

|---|---|

| |

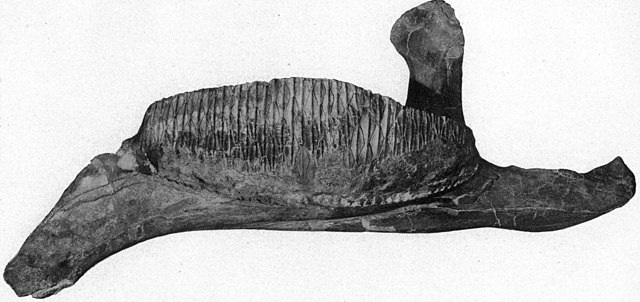

| 正模标本AMNH 5799的头骨 | |

| 科学分类 | |

| 界: | 动物界 Animalia |

| 门: | 脊索动物门 Chordata |

| 纲: | 蜥形纲 Sauropsida |

| 总目: | 恐龙总目 Dinosauria |

| 目: | †鸟臀目 Ornithischia |

| 亚目: | †鸟脚亚目 Ornithopoda |

| 科: | †鸭嘴龙科 Hadrosauridae |

| 亚科: | †栉龙亚科 Saurolophinae |

| 属: | †分离龙属 Kritosaurus Brown, 1910 |

| 模式种 | |

| †纳瓦霍分离龙 Kritosaurus navajovius Brown, 1910

| |

| 其它物种 | |

| |

| 异名 | |

| |

发现史

1904年巴纳姆·布朗延续早先的挖掘工作时,在美国新墨西哥州圣胡安郡奥乔阿拉摩组附近发现了分离龙的正模标本AMNH 5799。[1]他原本不确定来自哪个地层,到1916年才确定属于坎潘阶晚期的科特兰组德纳辛段(De-na-zin Member)。[2][3]是个带有下颌的头骨与寰椎,在发现当下,头骨后半部与下颌保存完好,但前半大部分都已被侵蚀分解成碎片,于是布朗依照近缘的埃德蒙顿龙的比例来重建此一部位,还留下许多碎片。[1]尽管他注意到碎片与重建显示出某些程度的差异性,仍将之归咎于压碎所造成的混淆。[4]据Jan Versluys早先采访布朗所透漏,他一开始想命名成Nectosaurus navajovius,却发现这个属名已被游龙属先使用。[5]于是后来将属名改成Kritosaurus,取自古希腊语的κριτός/kritos(分开),意为“分离的蜥蜴”,是指正模标本的不完整头骨中,方轭骨将颧骨及方骨分隔开来的排列情况。值得一提的是,分离龙在过去长期因为被认为有着罗马贵族式鹰钩鼻的形象,而被误译为“贵族蜥蜴”的小贵族龙。[6]致敬纳瓦霍族的种名则保留,是为模式种纳瓦霍分离龙(K. navajovius)。[1]

1914年发表加拿大有着拱形鼻部的钩鼻龙,[7]改变了布朗对分离龙鼻部形象,他重新检验那些碎片,并修正之前的重建,赋予分离龙一个形似钩鼻龙的拱形鼻部。[4]他还同时将钩鼻龙视为分离龙的异名,[8]这得到查尔斯·惠特尼·吉尔摩的支持,[2]更于1920年代被广泛采纳,如威廉·帕克斯将加拿大物种定名为内弯手分离龙(Kritosaurus incurvimanus);[9]但现在被视为著名钩鼻龙(Gryposaurus notabilis)的异名。[10]1942年李察·斯旺·卢尔与纽达·怀特(Nelda Wright)的北美洲鸭嘴龙科专著有着重大影响力,使分离龙=钩鼻龙成为标准共识。[11]自此一直延续到1990年代,分离龙属下至少涵盖了模式种纳瓦霍分离龙、内弯手分离龙、著名分离龙(K. notabilis,原钩鼻龙的模式种)。而卢尔和怀特还将蒙大拿州坎潘阶朱迪斯河组仅知齿骨、1889年由马许命名的短头鸭嘴龙(Hadrosaurus breviceps)[12]归入分离龙,[11]时至今日则不再被承认。[13][14]

1970年代末至1980年代初,鸭嘴龙被牵扯进分离龙与钩鼻龙的异名纠纷,尤其是在一些半学术性的恐龙百科。[15][16]大卫·诺曼的《恐龙插画百科》(The Illustrated Encyclopedia of Dinosaurs)中,把加拿大的钩鼻龙化石称为分离龙,并将内弯手分离龙的骨架称为鸭嘴龙。[17]

从1910年代到1990年代,持续近整个世纪的分离龙/钩鼻龙异名化,使文献对分离龙的初始标本与图片产生严重误解。有鉴于加拿大的钩鼻龙标本较完整得多,因此在1920年代至1990年代期间,多数关于分离龙的介绍及讨论实际上只适用于钩鼻龙,如霍普森(James Hopson)的鸭嘴龙科冠饰介绍[18]、《恐龙插画百科》的科普内容。[19]

1984年何塞·波拿巴将在阿根廷巴塔哥尼亚内格罗河省坎潘阶晚期或马斯特里赫特阶早期的洛斯阿拉米托斯组发现的鸭嘴龙科骨头命名为南方分离龙(Kritosaurus australis)。[20]2010年该物种被视为独孤龙的异名。[21]2022年的进一步研究将之建立为新属鹜龙。[22]

1990年杰克·R·霍纳及大卫·卫尚沛再度将钩鼻龙从分离龙中独立出来,理由是后者头骨存在太多未知。1992年霍纳描述了两个来自新墨西哥州的头骨,认为属于分离龙,并指出与钩鼻龙有显著差异。[23]但翌年艾垂安·杭特(Adrian Hunt)和史宾赛·卢卡斯将两头骨各自建立为两个新属阿纳萨齐龙及纳秀毕吐龙。[24]

1993年杭特、卢卡斯命名了霍氏阿纳萨齐龙(Anasazisaurus horneri),属名取自北美原住民阿纳萨齐人,该族以居住于悬崖为特色,如邻近化石产地的查科峡谷。anaasází一词则源自纳瓦霍语的“敌人祖先”。种名致敬1992年首先描述头骨的杰克·霍纳。正模标本BYU 12950的头骨于1970年代末由杨百翰大学在圣胡安郡的田野考察期间所发现,现保存于该大学。[24]

起初霍纳将阿纳萨齐龙头骨归入纳瓦霍分离龙,[23]但杭特及卢卡斯无法从分离龙的有限材料中发现明确的鉴定特征,而视之为疑名。有鉴于阿纳萨齐龙头骨呈现出独有衍征,且与分离龙没有任何共有衍征,而得以独立为新属新种,[24]后续一些研究支持其论点,[13]但仍受到某些质疑,如托马斯·威廉森(Thomas E. Williamson)支持霍纳原先的解释;[3]随后几项研究则承认两者各自独立。[25][26]

2013年亚伯·皮耶妥马奎兹(Albert Prieto-Márquez)对分离龙所有已知标本的综合分析支持纳秀毕吐龙作为独立属,但认为分离龙与阿纳萨齐龙标本中的重叠部位没有明显差异,因此将阿纳萨齐龙视为分离龙在属层级的次异名,而保留霍氏分离龙(Kritosaurus horneri)为独立物种。[27]

一个在墨西哥沙比纳斯盆地(Sabinas Basin)发现的部分骨骼于2006年由詹姆斯·I·柯克兰等人称为分离龙未命名种(Kritosaurus sp.),[25]但2013年皮耶妥马奎兹认为这是栉龙亚科未定种。[27]该骨骼的体型比其他已知标本大上20%,身长约11米,以坐骨弯曲为特征,成为北美已知体型最大的栉龙亚科之一。遗憾的是该标本也未能保存完整的吻部。[25]

描述

分离龙的正模标本仅保存了部分头骨、下颌、一些关联的颅后遗骸。[13]吻部大部分及嘴喙上部都遗失。[25]然而从这些遗骸能判断其体型非常巨大,估计身长达9米及体重4公吨。[30][31]

从上嘴喙尖端到头骨后部连接下颌的方骨基部测量出头骨长87公分。[32]根据阿纳萨齐龙的头骨标本,完整的头冠形状是由鼻骨突起的骨片所构成,于两眼之间及上方处隆起,并向其本身下方收缩。该独特头冠能与其他类似的鸭嘴龙科(如钩鼻龙)区别开来。[23]头冠顶部粗糙。头骨最长可达90公分。[26]

分离龙可能的鉴定特征有:前齿骨(下嘴喙)缺乏齿状皱褶;嘴喙附近的下颌有下弯锐角;上颌骨厚实略呈矩形。[25]2013年皮耶妥马奎兹对分离龙的重新检验,提出以下鉴定特征:上颌骨后缘的长边很长;颧骨有个比下颞孔还深的眼眶收缩处;下颞孔大于眼眶;成体的下颞孔后缘于眼眶后缘上方大幅抬升;额骨参与构成眼眶边缘;鼻骨在额骨上方有成对尾侧矢状嵴。[27]

分类

分离龙属于鸭嘴龙科中头部普遍平坦的栉龙亚科。虽然过去有大量标本归入分离龙属,彼此大多并未呈现出共有特征,因此无法确定究竟属于分离龙还是其他鸭嘴龙科的异名。纳瓦霍分离龙的最近亲是霍氏分离龙/阿纳萨齐龙,并与其他近缘物种如钩鼻龙、独孤龙一同构成分离龙族演化支。[27]分离龙和钩鼻龙的区分条件包括分布位置(钩鼻龙主要在加拿大、分离龙主要在美国西南)、年代(钩鼻龙较古老、分离龙较年轻)、及某些头骨细节。[25]

以下支序图取自2012年皮耶妥马奎兹和华格纳的系统发生学分析,呈现分离龙族的物种关系:[33]

| 分离龙族 Kritosaurini |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

以下演化树取自2022年罗札迪亚等人的鹜龙/赤原龙研究,呈现分离龙族在栉龙亚科的演化位置:[22]

| 栉龙亚科 Saurolophinae |

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

古生物学

分离龙的鼻冠无论实际形状为何,都可能应用于社交功能,如性别或物种辨识、社会阶级象征等。[13]鼻弓两侧的中空区域生前可能由气囊所包覆,可作为视觉展示及共鸣腔。[18]

作为一种鸭嘴龙科,分离龙是大型、四足/有时也可二足的植食性动物,具有复杂的嘴部结构,能以上百颗持续汰换(而平常具有实质功能性的牙齿数量则较少量)的齿系进行类似咀嚼的磨削动作来处理吃下的植物。它会以宽阔的嘴喙切割下植物,并以脸颊含在嘴里。觅食高度大约涵盖地面4米高处。[13]

古生态学

分离龙发现于科特兰组德纳辛段(De-na-zin Member),地质年代约为晚白垩世坎潘阶晚期,约7400万至7000万年前。[3]当地亦盛产其他恐龙如阿拉莫龙、副栉龙、五角龙、结节头龙、蜥鸟盗龙、虐龙。[34]科特兰组的环境是西部内陆海道消退后形成的泛滥平原,以针叶树为主要植物相,当地的开角龙亚科似乎比鸭嘴龙科更常见。[35]在其他纬度较高的化石点也发现过副栉龙与分离龙,可能反映着晚白垩世拉腊米迪亚南北动物群间的迁徙交流现象。这两个物种除了在南部生态系与五角龙一起成为当地优势种,在其他地区都很罕见。[36]

在德克萨斯州坎潘阶晚期阿古哈组发现的部分骨格及头骨扩大了分离龙的地理分布范围。[37][38]不过2019年这个标本建立成独立的新属鹰鼻龙。[39]此外来自墨西哥科阿韦拉州的部分头骨也曾归入纳瓦霍分离龙。[27]

1910年代及1930年代,巴纳姆·布朗描述了可能有一个未命名的分离龙物种(也可能是纳瓦霍分离龙)来自于马斯特里赫特阶晚期的奥乔阿拉摩组(即正模标本发现所在)以及德克萨斯州的哈维里纳组和埃尔皮卡乔组,这些地层在晚白垩世时皆为泛滥平原。[1][40][41]吉尔摩自己在进行犹他州北角层和奥乔阿拉摩组的研究时也提及布朗在奥乔阿拉摩组的发现。[42][43]这些化石可能属于一种未知的鸭嘴龙科、或分离龙未命名种、亦或是纳瓦霍分离龙。但并非全部研究人员都认同布朗提出的分离龙正模年代,因为非整合面将奥乔阿拉摩组分为上下两部分:较古老的纳秀毕吐段(Naashoibito member)直接覆盖在坎潘阶的科特兰组上方;较年轻的金贝托段(Kimbeto member)。自21世纪以来对当地及邻近化石层的进一步研究提供了更多相关资讯,其年代争议将来可能得以解决。[44][45][46][47][48][49]

然而在德州的哈维里纳组和埃尔皮卡乔组也出土了确认的分离龙遗骸,可能属于纳瓦霍分离龙、或是近似种,还有另一个可能的新种。[38][1][40][41][50]该物种与许多恐龙共享栖地:蜥脚类的阿拉莫龙、角龙科的狂野角龙、白杨山角龙、牛角龙、始三角龙、鸭嘴龙科有非常类似连接埃德蒙顿龙、栉龙、钩鼻龙的一些标本、结节龙科的雕齿甲龙。[50]兽脚类包括暴龙、较小型的伤齿龙、理察伊斯特斯龙、近颌龙科的奥哈盗龙、奔龙科的纳瓦霍战龙、未定似鸟龙科以及未描述的奔龙科。非恐龙动物则有巨型翼龙类风神翼龙、鱼类、两栖类、蜥蜴、海龟、哺乳类如阿法齿负鼠。[51]

延伸阅读

- 鸭嘴龙类研究史

参考来源

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.