中古汉语

漢語發展的一個階段 来自维基百科,自由的百科全书

中古汉语使用于魏晋、南北朝、隋朝、唐朝时期,继承自上古汉语,后来发展为近代汉语。现代语言学家根据当时的文献资料重建出其特征。

资料

对中古汉语音韵构拟很大程度取决于少数几类资料的详细记录。最重要的资料毫无疑问是《切韵》(601)及其修订本。《切韵》常常和《韵镜》、《七音略》、《切韵指掌图》、《四声等子》等宋朝韵图的解释同用。这些材料可以与现代汉语方言互相印证,借到其他语言(特别是日语、朝鲜语和越南语)的汉语词汇读法、外国地名的中译名、表音文字材料(如婆罗米文、藏文和回鹘文)转写的汉语名词,以及中古时期中文韵文的押韵、声调格式都能为我们所用。[1]:24–41

南北朝时期的学者就已经十分关注经典文献的音韵。不同学派编纂了不同的韵书以规范读音、规范押韵体例。[2]:379《切韵》(601)试图囊括六本更早韵书的对立,即“从分不从合”,使得《切韵》实际反映的语音在年代上要早得多。《切韵》在唐朝成为科举考试用韵标准,在接下来几个世纪经历数次扩充与改编。[1]:25

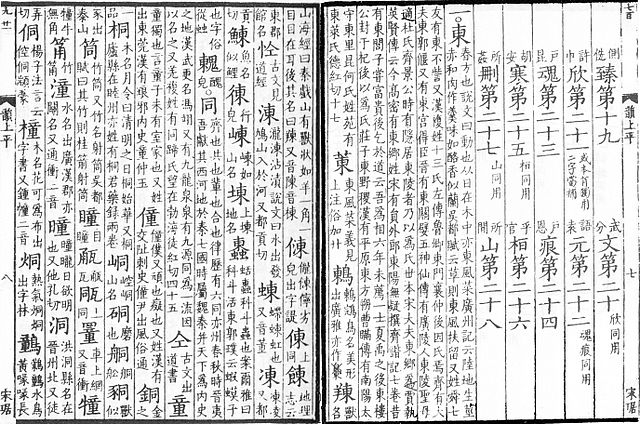

《切韵》是流传下来最早的韵书,也是研究早期中古汉语(EMC,Early Middle Chinese缩写)的最主要材料。高本汉在20世纪早期对中古汉语的开创性研究时,《切韵》仍只有残卷为人所知,学者仍依赖宋朝大幅增编的《广韵》(1008),后来在敦煌藏经洞等处发现了《切韵》重要部分的残卷,1947年于故宫发现了王仁昫于706年所著《刊谬补缺切韵》是《切韵》现存影响最大的增订本。[1]:24–25

《切韵》共有193韵目。[3]:136一韵目可以包括多个韵母,它们只有介音差别,分别列在韵图三等和四等,也称重纽。[1]:27[3]:78, 142–143

《韵镜》(约1150)是现存最早的韵图,它对《切韵》语音系统的分析细致得多,不过《韵镜》已是《切韵》后好几世纪的产物,《韵镜》作者已发现《切韵》的早期中古汉语和他们自己的晚期中古汉语显著不同,不过仍尝试通过对反切的分析尽可能还原《切韵》的音韵系统。他们的分析不可避免地受到了晚期中古汉语的影响,其中反映出唐宋汉语的几项重要转变。[1]:29–30

《韵镜》共有四十三张表,每张都涵盖一部分《切韵》韵目,内部还有分类:[1]:31–32

- 十六摄的“内转”和“外转”具体含义仍有争议,可确定的是它很可能指主元音高度,“外转”是开元音(如/ɑ/或/a~æ/),“内转”则是中元音或闭元音。

- 开合口表示有否唇化;“合口”要么有圆唇元音(如/u/)要么有圆唇介音。

每张表都有二十三行,每行对应一声母。不过《韵镜》实际区分三十六声母,他们将有互补关系的硬腭音、卷舌音和齿音一起放。[4]:43

每个声母还能接着分类为:[1]:30–31

每张表都分十六列,依声调分为四大列,入声可视为/m/、/n/或/ŋ/的变体。声调大列下又分四小列,如此分列的意义长期以来一直有争议。这几列一般依次称为一等、二等、三等、四等,一般认为是声母或介音的腭化或卷舌化,也伴随相似主元音的音值差异(如/ɑ/、/a/、/ɛ/)。[1]:31–32其他学者认为它们不是语音能区分的类别,而是为了兼顾《切韵》和排版而调整。[5]:15, 32–34

如有的话,表中各方框都包括对应《切韵》小韵的字。这样,各小韵都可放在上述几类中。[1]:28

语音

语法

词汇

书写系统

文学作品

注释

参考文献

参见

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.