廣東將軍、政治人物 (1878-1933) 来自维基百科,自由的百科全书

陈炯明(1878年1月13日—1933年9月22日),原名捷,字赞之,又字竞存,绰号阿烟[注 1],曾用笔名陆安[1],广东惠州府海丰县[注 2]人,曾任粤军总司令、广东省省长、中华民国陆军部陆军总长兼内务部内务总长和中国致公党首任总理。其于护法战争期间曾一度入主闽南并于施政上实践部分无政府主义思想[2],第一次粤桂战争爆发后回粤主政,期间戮力建设广东并设立广州市[3][4];同时其亦信奉美式联邦制[5]并因此支持中国联省自治主张[6],更为此反对北伐,导致与革命时期的同志孙中山反目成仇。最终陈炯明被孙中山和蒋中正发动东征击溃,通电下野后逃往香港隐居余生。

陈炯明于1878年生于广东海丰县白町乡,1898年中秀才;1906年入读广东法政学堂首届学员,同届同学中有邹鲁,教员中有朱执信、古应芬,就学期间曾领衔控告惠州知府陈召棠,1908年7月以“最优等生”成绩毕业。[7] 陈炯明毕业后回乡一年倡办海丰地方自治会,戒烟(指鸦片,非烟草)局等社会工作。又筹办《陆安自治报》(后改称《海丰自治报》)。[8]

1909年7月,陈炯明当选广东谘议局议员,积极推行各种改革社会与保障人权的议案,后在上海加入同盟会,创办《可报》支持革命党。1910年参与倪映典的庚戌新军起义。起义失败后,陈与马育航,龚石云等经香港回海丰,期间也有参加刘师复组织的支那暗杀团活动。[9] 至5月返回广州,参加谘议局议论整顿粤汉铁路及筹抵赌饷等事的临时会议。

1911年4月的黄花岗起义中,陈炯明为敢死队第四队队长。他一方面参与起义,另一方面又借助自己的议员身份,以个人的房产保护革命党人的准备工作。陈炯明在黄花岗起义中企图以炸弹行刺广东水师提督李准但失手[注 3][10],因此逃亡香港避居九龙城。辛亥革命爆发后,10月底获南洋华侨资助于海陆丰筹备革命民兵,起义占领惠州并称“循军”[注 4]。11月8日领循军入广州,与胡汉民一同说服北洋新军第二十五镇统制龙济光反清,承诺将循军交予其管理并任命其为广东总绥靖处副经略使。其后于整顿军队编制后自行解散循军。

1911年11月9日,广东宣布独立并建粤省军政府,陈炯明历任广东副都督、代理都督。1913年6月14日,在宋教仁遭暗杀,二次革命爆发前,袁世凯任命陈炯明为广东都督,意图以此取代孙中山的政治盟友胡汉民并控制广东省[11];然而陈炯明被黄兴说服决定起兵反袁。7月18日,陈宣布广东独立并自任讨袁军总司令[12],袁世凯得知拉拢失败后即命龙济光为广东镇抚使讨乱。8月4日,陈炯明所辖的粤军第二师师长苏慎初被袁世凯收买,在牛王庙炮击都督府,陈炯明虽派出卫队企图镇压,但卫队出兵后即哗变倒戈反陈,顿失兵权的陈炯明在8月4日夜间趁隙潜逃香港[13],不过其搭乘的船只遭到香港政府控制,香港政府拒绝让陈炯明上岸。

无法在香港立足的陈炯明原计划前往法国,中途停留新加坡时被当地华侨说服并留下图谋日后反攻。其于当地华侨与同乡陈演生的协助下开始于星加坡经营据点,协助反袁的国民党人在当地立足。其后与邹鲁合作,在香港与新加坡等地继续筹划反袁行动。在袁世凯退位前曾多次金援广东的反袁战事,并借由华侨救济等方式持续在广东省境累积声望。由于龙济光在广东的暴政招致民怨,因此陈炯明1915年底于建议下从新加坡潜回陆丰县招集旧部,与朱执信等人指挥的中华革命军结盟,在广东继续发动多场反袁兵变。随着12月底反袁世凯称帝的护国战争之发展,陈炯明在民国五年(1916)1月将广东主要的反袁部队整合为讨逆共和军,与其它南方省分的护国军结盟,在广东省进行更大规模的反袁战争。

陆荣廷的旧桂系部队击败龙济光进入广东,北洋政府调停龙济光退驻广东西南的雷州地区。在洪宪帝制落幕,袁世凯病死、龙济光失势,陆荣廷主导广东军政大权后,不属于陆荣廷指挥的讨逆共和军,在身份与立场上成为广东省政的棘手问题。陈炯明最后在亲信的建议下决定交出指挥权,并将讨逆共和军编遣,仅留下约万人部队,其中一半改编为广东陆军,分驻各地驻扎警备,另一半改编为广东警卫军,由广东省长朱庆澜接收。由于陈炯明的合作态度,北京国民政府封其为“定威将军”,并授其上将军衔。大总统黎元洪因此邀请陈炯明至北京,并在民国六年(1917)1月13日聘陈炯明为高级军事顾问,但是陈炯明未接此职。因先曾与代表孙文的朱执信交涉,1917年8月底,广东省长朱庆澜辞职,立即将直属省长的广东警卫军交给陈炯明指挥。

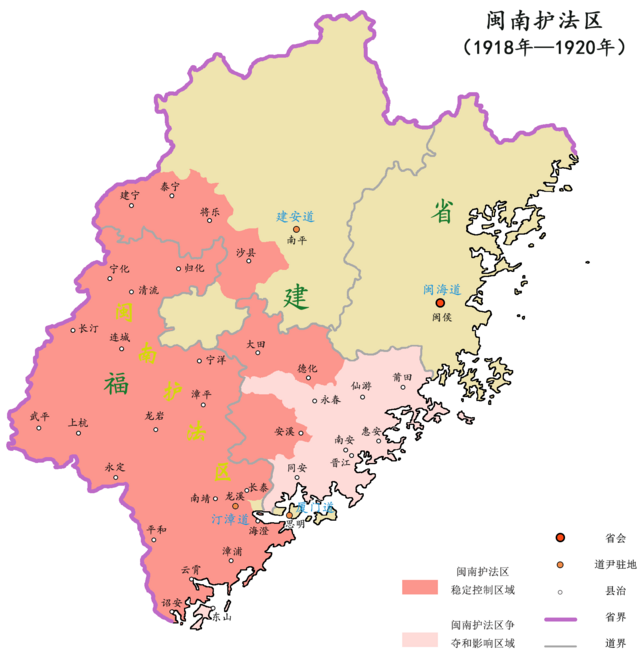

1917年9月护法军政府于广州成立,护法战争随即爆发,孙文任命陈炯明为第一军总司令,陈便把警卫军改编为“援闽护法粤军”,翌年(1918年)1月于广州誓师[14],进军福建。2月6日,陈炯明兼任惠潮梅督办[15],在当地设立筹饷局,在汕尾建立造弹厂等设施,并协助当地人修筑道路。孙文对陈炯明日见倚重和信任,尤其是向海外华侨募捐,把二十营警卫军改编为两个军,第一军由陈炯明统帅[16]:295[16]。1918年8月31日,援闽护法粤军进驻漳州,9月建立闽南护法区。11月14日首次南北试图议和,双方曾一度停火,但陈炯明仍占领闽南两年零四个月,期间设立闽南护法区致力施行新政。

1920年8月11日,旧桂系操纵的护法军政府于下令以沈鸿英为总司令,兵分三路发难进攻潮汕闽南一带的粤军,第一次粤桂战争正式爆发。陈炯明因此被逼与北洋皖系的福建督军李厚基议和撤军,确保后方安全后随即联手许崇智、洪兆麟回师广东迎敌。11月击败桂军后回粤就任省长,长期受到桂军欺压的广东省欢迎陈炯明主政,海外粤侨合资捐献60万及飞机12架以示支持。陈炯明邀请孙中山、唐绍仪、伍廷芳回广东,11月孙中山自上海回到广州,并改编陈部由其直辖。11月29日,军政府任陈为总司令[17]:337。

1921年4月,孙中山召集广东的国会议员召开非常会议,改组护法军政府为广州中华民国政府并推举孙中山出任非常大总统。陈炯明等人以出任总统无异于树大招风四面树敌,广东目前无力抵抗北方进攻为由反对,但最终未能阻止。6月时桂系军阀再次进犯广东,第二次粤桂战争爆发,陈炯明获军政府任命为援桂总司令[17]:337并带兵迎击。此战粤军虽大败桂系且一度反攻广西,但全军最终死伤五分之一,士气大挫。陈炯明主张实行“联省自治”(民选议员和地方长官等);这与孙中山的北伐、武力统一的主张有所冲突。8月初,陈炯明进入南宁后,原打算协助马君武筹划仿照广东省的“地方自治”计划,包括恢复省议会,筹设仿照广州的市政府。但孙再下令陈炯明北伐,激化其与陈的矛盾。

1922年夏,孙“自桂回粤”[18]:9。4月,孙执意北伐,陈炯明无法接受孙的条件,遂被其罢黜。4月21日,孙免去陈援桂总司令一职[17]:338[18]:9,广东省政府免去陈炯明广东省省长一职,任命伍廷芳接任[17]:338。陈炯明被罢黜下野后退隐惠州。

1922年4、5月间,第一次直奉战争爆发,奉军战败,使得孙中山原本的打算落空。6月1日,旧国会参众两院议员王家襄、吴景濂等在天津集会,宣布“非法总统”徐世昌无效。5月27日,命以陆军总长办理两广军务[17]:338。

3月23日,陈旧部粤军将领邓铿遭暗杀,孙文一方坚称是陈炯明所为,但近年来一些学者根据史料认为此事有可能是孙文一方所为[19],陈炯明势力与孙的关系因此急转直下。6月2日,徐世昌宣布辞职,之后黎元洪复职。北方各界纷纷以护法运动目的已达为由要求孙辞职下野,以求打破两个总统的僵局,以叶举为首的陈炯明旧部也联名支持。6月16日,叶举在电报通知孙后出兵围攻总统府,并鸣炮警示孙离开广东[18]:9并占领广州城[17]:338。孙逃至永丰舰(后改名中山舰)上还击轰炸广州后离开广东,史称“六一六事变”。9月16日,陈自任总司令[17]:338。蒋中正即回师广州讨伐陈部[20]:41。

1923年1月4日,孙文通电讨伐陈炯明,并收买滇军杨希闵部、桂军刘震寰部,与拥护孙文的许崇智粤军联合,组成东西两路“讨贼军”,合击陈炯明。1月15日陈炯明宣布下野,次日撤出广州退守惠州东江。2月21日孙中山重回广州。5月28日至10月27日期间,孙军围攻惠州,粤军死守。陈炯明实际未有参加战斗。10月粤军发动反攻打入广州近郊,但仍无法攻入广州城,双方保持僵局。

1924年广州发生广州商团事变,广东商界由于孙中山的暴行而转向支持粤军。陈炯明趁孙中山北上北京南北议和的机会,同年12月27日于汕头宣布就任救粤军总司令,并发布总动员令,企图消灭拥护孙中山的国民政府。陈炯明在此战集结在广东的旧部以及滞留广东的反孙中山外省军事实力派部队,救粤军部队包括了:

由于当时军事编制混乱,救粤军规模未有实际统计,但推估总和兵力超过7万以上,其进军动线为

陈炯明在粤东一带的势力对国民政府犹如芒刺在背,1925年2月,国民政府组织以杨希闵为总司令的“东征联军”,与陈炯明指挥的救粤军进行决战。在1925年2月,由建国粤军与黄埔军校师生合组的黄埔军校教导团在第一次东征时击溃了陈炯明麾下战力最强的林虎部队,使与救粤军结盟的地方实力派对作战前景抱持消极态度,虽然孙中山的猝然病逝一度使陈炯明获得喘息,并得到陈廉伯的援助恢复部队战力,但是在第二次东征时再度兵败。两次东征战役过后,救粤军战力已几近遭全数歼灭,残部亦为福建军阀所缴械,无力再对抗国府。至此陈炯明兵败并通电下野,逃亡香港并隐居余生。

1925年10月10日,其前身为前清洪门秘密会社的“美洲致公堂”,正式改组为中国致公党,陈炯明被推举为总理。

陈炯明晚年生活拮据,有时甚至三餐不继。九一八事变后,有日本人送他八万元支票,陈炯明在支票上打叉退还。最终陈于1933年病逝香港,停尸于家中的一张行军床,连棺材也是母亲备用的棺木。其后,致公党继承了他的遗志,与国共两党合作抗日,后来又联共反国民政府,直至今天都是中共的参政党之一。[21]

陈家收到各方挽联达三千多幅,陈立夫、邹鲁、章太炎、吴佩孚、段祺瑞、居正、尢列、张东荪、张君劢、朱庆澜、曹亚伯、徐傅霖、黄绍竑、陈铭枢、黄素居、徐景唐、黄三德、褚辅成、马育航、黄季陆、谢炳文等均有送联。因家中无钱下葬,灵柩存放于香港东华义庄。1934年他的旧部发起募捐活动,社会各界纷纷捐资,其中包括有汪精卫、陈济棠、蒋中正等人。1934年4月3日(农历三月初一,1921年陈任省长时下令禁烟的日子)终葬于惠州西湖旁紫薇山。[22]

文化大革命时,红卫兵用12磅大锤猛击陈墓3米多高的花岗岩大碑未成,打算翌日用炸药炸平坟墓,第二天却被村民以害怕危及周边房屋为由保护起来[23]。陈炯明墓在1990年被列入惠州市文物保护单位,但之后多年,当地政府也没有修葺此墓。直到2010年底,惠州当地政府才重新规划修复该墓及周边地区[24][25]。

1919年12月1日,陈炯明创办《闽星》半周刊,倡言“全人类社会主义”,并曾以“红年大熟”为题,祝贺俄国十月革命的成功。1920年1月1日,陈炯明又创办《闽星日报》,鼓吹进化论。陈炯明写道:进化的极点,就是“使全人类有均等的幸福”,“达到无国界、无种界、无人我界的境地”。

由于陈炯明治理有方,漳州面貌焕然一新,一份德国报纸评价道:“东方一颗明星,正在放出光芒”1920年5月1日,《北京大学学生周刊》刊文称漳州为“闽南的俄罗斯”,陈炯明在漳州所实行的措施“共产时代当亦不过如此”。

1920年4月下旬,陈炯明部驻军福建期间,苏俄派路博将军(即阿列克谢·波达波夫)送列宁亲笔信与陈炯明联系,并咨询陈是否有合作的可能。在1920年5月8日给列宁的覆信中,陈炯明指出:“人类所有的灾难都来自资本主义的国家制度。只有消灭国界,我们才能制止世界战争,只有消灭资本主义,我们才能考虑实现人类的平等。”[26]“民众懂得有更好的共和政制,即不患再有反革命”,希望“新中国与新俄国将如同挚友一般携手并进”,并宣称“我更坚信布尔什维克主义定将造福于人类,我愿将尽全力将布尔什维克主义原则传播到全世界。”[27]“我的使命不仅是改造中国,而且要改造整个东亚。”[28]表达了他的雄心壮志。同年,陈炯明发表《致旅俄中国工人弟兄书》,号召旅俄的中国工人“如能重回祖国传播俄国革命种子,则国人必起而共同奋斗,建立一崭新之社会主义中国。”[29]

1920年11月陈炯明回到广东,就开始筹划重组军政府,团结西南,建立十二省联省政府的初步计划。他的最初目标是将广东建设为模范省。

1921年3月,苏俄《外交部公报》称陈炯明为“一受过良好军事教育之中国最杰出军人之一,坚定的共产主义者”。在波氏访问前,英美两国的情报里,对陈炯明已常有“布尔什维克将军”之称。美国驻厦门领事曾报告说,陈是一个“社会主义者”[26]。

民国时期的联省自治并不是陈炯明最早提出的,梁启超在其所写的《解放与改造发刊词》中,首次提出联省自治的政治主张。

在地方自治上,政府颁布“暂行县自治条例”,“暂行县长选举条例”和“暂行县议会议员选举条例”。条例规定,县级政府具有地方部分事务的决策权,而条例未规定者归省政府管理。县议会议员有限期,县政府受省政府监督。[8]

民选县长由县民直接选举县长侯选人三名,再由省长择一委任,这是为了避免部分地方恶势力干扰选举。舞弊违法的问题则交由省法院处理。当时番禺县的县长选举,两次被法院否决。县级议员方面,每个县的议员名额由本县居民数量计算。议员本身只是人民的代表,没有薪酬只有一些公务费用报销。[8]

陈炯明将地方法院分为数级,分别为地方审检厅、一等地方法庭、二等地方法庭、三等地方法庭。同时他严禁自己的部队未经司令部允许将犯人就地枪决。[8]

陈一方面裁减广东驻军,另一方面着手裁减政府人员。[8]

1921年初,广东省议会选出省宪起草委员会进行起草省宪。同年12月19日,正式通过“广东省宪法草案”。这比湖南与浙江两省的省宪晚几个月。广东省宪规定比较简单,起草主任黄毅与湘浙两省宪的起草人,中华民国约法起草人之一王正廷有密切联络。 陈炯明并没有批准和实行广东省的宪法草案,到了他那儿就石沉大海。[8]

陈炯明在任期间,广州市的正式建市,由其主导进行,建立立法、行政、财政、审计等机构。他又下令兴建公路,公家兴办实业,扶持民间企业。[8]

1924年4月6日,当时陈炯明所部洪兆麟军饷欠缺,二人以筹集军饷为名,在潮梅各县开设神庙、坟墓捐,把神庙分成甲、乙、丙三级,甲等100元,乙等60元,丙等40元,坟墓一等1元,二等6角,估计收入700多万光洋。7月29日,陈炯明又与洪兆麟在潮汕开办麻将捐,第一年可收6.2万元。同年,陈炯明征收烟税300多万光洋,解决了许多财政问题。[30]

陈炯明曾在家乡和梅州、揭阳等地兴办免费的公立学校。

1920年10月,陈炯明以广东省省长名义致电陈独秀,请其来广州任广东教育委员会委员长,兴办教育。陈独秀提出三点要求,一是教育不受行政干涉;二是以广东省收入的十分之一拨充教育经费;三是行政措施与教育所提倡之学说作同一趋势。陈炯明同意后,12月16日晚,陈独秀同维经斯基、李季、袁振英等人一道,从上海赶赴广州,一起面见了陈炯明。[31]

1921年1月中旬,广东省长公署设立广东全省教育委员会,陈独秀出任委员长,主持一切教育行政事宜,总揽全会事务。在陈炯明的支持下,陈独秀提出了一套系统全面的教育模式:

陈炯明亦对女权运动大力倡导并给予支持,主张经教育权利、人身权利和政治权利的现实主义的顺序渐次达到。[32]

1921年1月,陈炯明聘请陈独秀出任广东全省教育委员会委员长,陈独秀相继在广东省设立女子师范学校、广东女界联合会,并发表演说指出:“中国的家庭,家姑压迫媳妇,小姑压迫嫂嫂等事情非常之多,女子在未婚时服从父母,既婚之后,服从丈夫,丈夫死了,还要服从所生的孩子,都是不正当的人生。”对广东地区马克思主义思想的传播产生了重要的推动作用。[31]

1918年1月,陈炯明曾资助83名男女学生留学英、法、美、日,彭湃即身在其列。1921年5月,彭湃自日本学成归粤,于故乡海丰成立“社会主义研究社”与“劳动者同情会”。8月,他前往广州向陈炯明说明情况,得到陈的全力支持,并被任命为海丰县劝学所所长。陈炯明最初对彭湃发起的海陆丰农民运动抱持宽容与支持之态,并试图说服彭湃为其服务。

随着海陆丰农民运动的发展和农会的扩大,海丰士绅阶层屡向陈炯明报告农会的危险性,尤其农会与在俄国支持下合流的共产党及国民党之间愈益密切的关系。1924年2月10日,陈炯明将彭湃、王作新与海丰的豪绅代表邀至私宅会面。彭湃表明了自己的所有观点,豪绅随即向陈炯明施压,王作新则称若陈炯明继续庇护农会,他将辞职。 3月21日,王作新奉陈炯明之命布告解散农会,海丰农会由此转入地下状态。彭湃因此对陈炯明深为愤恨,称“此人非杀不可”。4月上旬,彭湃转赴广州加入中共。[33] 1925年2月黄埔军校革命军第一次“东征”陈炯明,彭湃和海陆丰农会积极参加及配合东征军,击溃陈炯明的部队,海丰县农会于1925年3月恢复;6月东征军暂离开海丰,陈炯明部重占海丰后对农会进行了报复[34],并毁了彭家[35]。殷丽萍对陈炯明与海陆丰农民运动关系的研究亦认为陈是受当地地主豪绅压力而开始反对农民运动。[36]

无论是中国国民党主导的国民政府,或是中国共产党主导的中华人民共和国政府,在教科书上描述陈炯明都以“逆党”、“叛军”、“叛徒”称之。1990年代以后开始有部分学者重新考证其生平,陈炯明之子陈定炎著有《一宗现代史实大翻案》一书,企图让世人重新认识陈炯明,但由于引用资料过度依赖香港的《华字日报》,遭到杨津涛[37]、刘京一[38]等学者的批评。

1920年12月15日香港《华字日报》转载上海《申报》对陈炯明的评论云:“陈氏为人刚毅果敢沉默寡言,其私人道德,可为南北权要之模范。”

章太炎赞誉陈炯明“清操绝于时人,于广中弥不可得”。

孙逸仙曾坦言陈炯明“不好女色,不要舒服,吃苦俭朴,我也不如”。[39]

刘仲敬评陈炯明“真能不受外援,不卖国土,唯陈炯明足以当之。陈炯明历任方面大员,毫无贪污,家无恒产,病危不能支付房租,死无买棺之费。”[40]。

海丰民谣乐队五条人有一首歌《陈先生》歌唱了陈炯明的生卒葬之年份。歌中只有三句歌词:“1878年伊生于海丰;1933年佢死于香港;1934年其葬于惠州”,分别以三地民众最常用的语言,即福佬语海丰话、广东话与客家话演唱[45]。

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.