Ташкентское государство

государственное образование конца XVIII — начала XIX века в Средней Азии Из Википедии, свободной энциклопедии

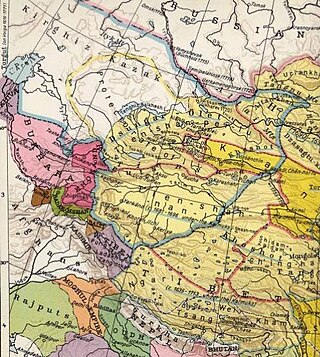

Ташкентское государство — независимое государственное образование, существовавшее на современной территории Ташкентской и Туркестанской областей в 1784—1807 годах. В 1808 году было завоевано Кокандским ханством и вошло в его состав[3].

Предыстория

К началу XVIII века узбекский род юз, захватил Ташкент и некоторые районы в среднем течении Сырдарьи[4].

На середину XVIII века приходится смутный период в истории Ташкента, когда город находился на пересечении интересов джунгарского (до его поражения от Китая в 1758 году) и Казахского ханства (изначально вассального джунгарам[5], после разгрома джунгаров — независимого), кокандцев во главе с Абдукаримом и, в меньшей степени, бухарских правителей[6]. Город неоднократно переходил из рук в руки. Кроме того, в самом Ташкенте царила междоусобная борьба четырёх частей города — даха: Кукча, Сибзар, Шейхантаур и Бешагач[7]. Глава каждого из них — хаким[8] — стремился подчинить себе остальные районы.

К 1780-м годам продолжительные и кровопролитные раздоры становятся нетерпимыми. В Ташкенте возникла необходимость создания единого самостоятельного государства, что благотворно бы сказалось на торговле и ремесле. В это же время в Шейхантауре умирает хаким, передавая власть сыну Юнусходже[7].

История

Суммиров вкратце

Перспектива

Образование государства

В 1784 году многолетнее соперничество четырёх частей Ташкента выливается в вооружённое столкновение. Сражение произошло близ городского базара, в овраге, по которому протекал Бозсу. Этот участок канала стал известен как «Джангоб» — «ручей битвы». Благодаря поддержке потомка теолога Махдуми Азама и родственника кокандского хана Нарбута-бия — Хан-ходжи[9] победу одержал Юнус-ходжа[10], и посад признал его власть над всем городом[7]. В качестве резиденции правитель выбрал крепость, стоявшую на возвышении по берегу арыка Чорсу (позднее данная местность получила название Караташ)[10]. Институт четырёх хакимов (чархаким) был упразднён[11], хотя разделение на даха сохранилось.

Опорой Юнус-ходжи выступили казахские племена — санчкылы и канглы[12]. За годы своего правления он также подчиняет местности Чимкент, Сайрам, Туркестан, Курама[13], Ниязбек, Алтын тобе, Карабулак, Сарапан (Сауран), Темир и до десяти деревень с прилегающими землями[14]. Под контролем Ташкента оказалась значительная часть территории, принадлежавшей Старшему казахскому жузу[13].

Подчинение казахов Старшего жуза

Предположительно, эта страница или раздел нарушает авторские права. |

Овладев Ташкентом, Юнус-ходжа, по словам кокандского историка Мухаммад-Хакима, подчинил себе также казахские степи. Из сообщения Поспелова видно, что завоевание казахских степей было завершено в 1798 году. Из этих же данных устанавливается, что власть правителя Ташкента ограничивалась территорией Старшего жуза до района Чимкента на северо-востоке и Туркестана на севере исключительно[15].

Для обеспечения верности и выполнение вассальных обязанностей племен из каждого племени в Ташкент забирали в аманаты (из среды племенной знати), которых в случае нарушения их племенем вассальных обязанностей подвергали репрессиям, вплоть до смертной казни[16].

Отношения с Россией

Захватив караванные пути в Россию и значительно повысив их безопасность, Юнус-ходжа расширил торговлю с Российской Империей. Стабильность и прочные экономические отношения с большим соседом оказали положительное влияние на развитие кустарной промышленности и смежных отраслей сельского хозяйства[13]. Юнус-ходжа проводит также денежную реформу, став чеканить медную монету от своего имени, и предпринимает ряд изменений по военной части, которые благоприятно сказались на мощи армии и обороноспособности столицы[17].

Военный конфликт с Кокандом

Создание в Ташкенте самостоятельного государства закономерно вызвало тревогу у Кокандского государства. В 1794 году Нарбута-бий снаряжает поход на территорию государства, но терпит поражение[18]. В 1799 году кокандцы организовали поход на Ташкент, кокандским войскам удаётся дойти практически до самой столицы, форсировать Чирчик, однако в битве на берегу канала Карасу Юнус-ходжа наносит им разгром[18][19][ком 1], захватив 70 пленных (которые были публично казнены)[18].

В 1801 году Юнус-ходжа решается сам напасть на соперника с востока[20]. Новой войне противились городские жители, но к ней подталкивала кочевая знать, союзная Юнус-ходже[10]. При поддержке казахов племени шанышкылы, он вторгается в Ферганскую долину[12]. Однако силы для этого были переоценены: недалеко от Коканда и Ходжента, в местности Пункан, кокандцы одерживают убедительную победу, а хану с большим трудом удаётся бежать в Ташкент[20].

После неудачного похода Юнус-ходжа заболевает туберкулёзом, у него прогрессирует вредное пристрастие к курению банга, и спустя год основатель государства умирает (Мухаммед Салих Ташканди датирует смерть 1215 годом по хиджре)[21].

Старший сын Мухаммед-ходжа, ставший правителем, из боязни потерять власть занимается организацией убийства Хан-ходжи, — своего брата, который командовал крепостью Ниязбек. Между тем кокандская угроза становится всё более серьёзной: за 3 года правления Мухаммед-ходжи происходят четыре вторжения. Отбивать их удаётся большой ценой: в городе царят сильнейший голод и дороговизна[20].

В 1805 году, после смерти Мухаммед-ходжи, ханом становится другой сын Юнус-ходжи — Султан-ходжа, при котором продолжается кровопролитная борьба с Кокандом. В 1807 году Алим-хан отправляет на завоевание соседа 12-тысячное войско во главе со своим братом Умар-беком. Нанеся поражением ташкентцам и захватив в плен полководца Хан-ходжу, Умар-бек занимает окрестности столицы. Судьба Ташкента оказывается предрешена[20]. В то же время, наблюдая готовность города к стойкой обороне под руководством ещё одного сына Юнус-ходжи — Хамид-ходжи, взявшего власть в свои руки, кокандский хан не решился на прямой штурм[20][22].

Завоеватели ограничились утверждением Хамид-ходжи на престоле, на условии немедленно заявленной им вассальной зависимости[20][22] (в это же время Ханходжа был казнён в Коканде). Умар-бек возвратился в Коканд. Однако позиции сюзерена в Ташкенте оказались непрочными, антикокандская борьба не была подавлена до конца. В 1808 году город был подчинён Коканду вторично (новый поход повёл уже сам Алим-хан), подвергнут грабежу и разрушениям. С этого времени он вошёл непосредственно в состав Кокандского ханства (с небольшими перерывами находясь в его составе вплоть до завоевания Российской Империей)[20] и управлялся провинциальным наместником — беклярбеком. Посетивший Ташкент в 1813 году Филипп Назаров писал[10]:

Был прежде независимым и служил резиденцией владетеля, а ныне, по покорении, сделался провинцией Кокандии. Замок прежнего владетеля разрушен до основания.

Государственное устройство

Суммиров вкратце

Перспектива

Ташкентское государство, как и другие среднеазиатские, являлось типичной феодальной монархией: законодательно власть правителя была ничем не ограничена[23]. Правитель Ташкентского государства часто именуется ханом, сам он титуловал себя ишаном, а изначально Юнус-ходжа был провозглашён валием вилойята — «правителем области»[24].

Отличием Ташкентского государства от других среднеазиатских государств являлось отсутствие феодального совета как консультативного органа при хане. Эту функцию выполнял совет представителей четырёх даха[25]. Хотя основную военную опору Юнус-ходжи составляли его приверженцы из числа кочевников, сам он вынужден был советоваться и решать дела государства не с ними, а с представителями городского посада. Как писали Поспелов и Бурнашев, «четыре из старейшин городских составляли ханский совет, с кем он как в народных, так и в воинских делах советуется. Это — аксакалы (старейшины) четырёх частей города, избранные населением на высший административный общественный пост городского самоуправления дахи (квартала)». Являясь выходцами из наиболее зажиточного и потому влиятельного в городе слоя горожан, они направляли государственную и военную политику Юнус-ходжи исходя из интересов крупного купечества и ремесленников, составлявших основное ядро этого слоя городского населения[2].

Для Ташкентского государства характерно использование в государственной переписке узбекского, а не таджикского языка[24], что выражалось и в титулатуре. Вторым лицом в стране считался башчиходжа (узбекское именование титула, соответствующего таджикскому диванбеги[24]), в обязанности которого входил контроль «за тишиной и благоустройством», сбор налогов и податей. В отсутствие хана государственные дела полностью переходили в его ведение. Кроме того, существовала специальная должность управляющего кочевым населением — серкер[13].

Сложностью отличалась судебная система. Формально главой верховного суда являлся казий, чей пост также считался высоким, однако крупные преступления в его компетенцию не входили. Убийства, кражи и несанционированный вывоз оружия, пороха и свинца — проступки, за которые назначалась смертная казнь — непосредственно рассматривал хан. Маловажные дела также разбирал башчиходжа, назначая за них подобающие наказания. В отсутствие хана государственные решения полностью переходили во власть башчиходжи. Полицейские функции исполнял раис, отвечая за правильное ведение торговли, контроль за весами и мерами и соблюдение различных религиозных норм (намаза, постов и др.)[13].

Правители городов и селений, которым принадлежала административная, судебная и военная власть на местах, именовались беками. Низшее место в государственной иерархии занимали аксакалы, то есть старейшины над простолюдинами[26].

Чиновники не получали жалования и содержали себя, эксплуатируя в личном хозяйстве солдат — караказанов. Слово «караказан» — буквально «чёрный котёл» — первоначально обозначало служащих вместе земляков, которые собирались вокруг одного котла[10].

Армия

Суммиров вкратце

Перспектива

В отличие от соседей, постоянная армия Ташкентского государства набиралась не из местного оседлого населения, а включала в себя пленников и бродяг (казахов, калмыков, кокандцев, бухарцев и др.). По среднеазиатской традиции, воины в мирное время использовались на сельскохозяйственных и ремесленных работах, но, не имея собственности в Ташкенте, оказывались в статусе крепостных. Солдаты, именуемые караказанами, были распределены между крупными должностными лицами, включая главу государства. Этой работой они содержали себя и хозяев[18].

Согласно «Сказанию о Ташкенте» (вставке в сочинение Мухаммеда Салиха Кори Ташкенди), дружины караказанов находились в подчинении своего феодала — командира, квартировались в его усадьбе и от него же вооружались и получали коней. При зачислении в дружину караказану предоставлялось владение для содержания себя и семьи. Караказаны в мирное время занимались земледелием, ремеслом или торговлей и освобождались от налогов и повинностей, вместо чего обязаны был работать на полях своего феодала[27].

По свидетельству Мухаммеда Салиха Ташкенди и сообщениям подпоручика Д. Телятникова[14], армию караказанов составляли личные отряды (дружины) Юнуса-Ходжи, его сыновей и «лучших чиновников». К их числу относились выходцы из феодально-племенной знати, а также такие, как Мухаммед-ходжа, Хан-ходжа, Халим-ходжа по-видимому, принадлежавшие к оседлому населению[27].

Как писал Д.Телятников, дружины караказанов набирались «по большей части из беглых нации людей, яко-то: калмыков, узбеков, куканцев, ходжанцев и бухарцев; природных же ташкенцев среди караказанов очень мало»[14]. Данное сообщение соответствует сведениям Мухаммеда Салиха Кори Ташкенди, который называл караказанов «аубош», то есть «сбродом из разных наций», «искателями приключений», «солдатами, предающимися грабежу побежденных».

Число караказанов колебалось от 2 до 6 тысяч[10] (Даже через 12 лет после прихода к власти Юнус-ходжи оно насчитывало, по подсчетам Д. Телятникова, всего 2 тысячи человек[14]). У них имелись фитильные ружья, сабли, копья, панцыри. Армия располагала и крупнокалиберными пушками. Всем необходимым для ведения боевых действий обеспечивал хан.

Согласно Д.Телятникову, караказаны были вооружены трояким оружием. Некоторые из них имели «турки» (беззамковые фитильные ружья), другие — луки со стрелами, третьи — одни лишь копья и сабли. Соединения караказанов владели и небольшим артиллерийским парком, который активно расширялся Юнус-ходжой (в 1796 году в качестве артиллерии использовались только «занбураки» — крупнокалиберные ружья, стрелявшие чугунными пулями, в 1800 г. имелись уже и крупнокалиберные пушки ташкентского производства из меди). Войско было обеспечено и боеприпасами местного производства (порох, свинец и т. д.), причем ташкентский порох делался «самими Ташкентцами и селитренной земли… свинец же получается из Туркестанта, которой хотя выплавливают и в самом Ташкенте но весьма мало»[14]

Кроме того, в случае войны к постоянной армии добавлялось и народное ополчение, как из оседлых, так и из кочевых народов.

Ближе к началу 1800-х годов численность войска увеличилась и достигала 6 тысяч человек, численность феодального ополчение доходила до 50—70 тысяч человек (из них 30 тысяч человек «поголовного» ташкентского ополчения).

Ташкентско-российские отношения

Суммиров вкратце

Перспектива

Во внешней политике Юнус-ходжа придерживался российской линии, надеясь установить связи через Сибирь и, с помощью российских специалистов-горняков, начать добычу полезных ископаемых[28]. Он даже просил принять свои земли под российскую протекцию в случае китайского нападения (незадолго до того империя Цин подчинила и уничтожила более миллиона калмыков)[29].

Первая российская миссия в Ташкентское государство была направлена из Омска Штардманом в 1794 году, после письма от Юнус-ходжи. Она состояла из горного инженера Г. С. Бурнашева и сержанта А. С. Безносикова, к которым присоединились тульский купец Сиднев и ташкентский купец Карабай. Избрав путь через Бухару, посланники не сумели добраться до Ташкента вследствие натянутых отношений между Ташкентом и Бухарой[30].

В состав новой миссии вошли подпоручик Телятников и сержант А. С. Безносиков. В 1796 году россияне были с почётом приняты в Ташкентском государстве и провели исследование местных гор. Однако никаких месторождений, кроме медных, железных и свинцовых обнаружено не было, а золотая руда оказалась порошковым гематитом[31].

На обратном пути к Телятникову и Безносикову присоединились послы Мулладжанахун Магзум и Мингбаши Ашур-Али Бахадур, которые через Сибирь отправились в Санкт-Петербург. Они доставили на имя Павла I письмо Юнус-ходжи и его подарки (45 кусков атласа и 10 пар куницы)[32]. Мулладжанахун, сверх того, поднёс от себя императору 3 барсовые шкуры и чёрное перо. В ответ Юнус-ходже были дарованы 2 куска парчи по 20 аршин в каждом, 12 аршин зелёного сукна и золотые часы с цепочкой; обоим послам — по 12 аршин парчи и 6 аршин сукна, а Магзуму — ещё золотые часы и перстень[33].

В 1798 году ташкентцы благополучно вернулись с посланием от главы коллегии иностранных дел А. А. Безбородко[34]. В ответ на письменные и устные просьбы хана (устные просьбы были переданы Мулладжанахуном Магзумом представителю коллегии иностранных дел С. М. Лошкарёву[35]) он соглашался на высылку новых специалистов по горному делу, гарантировал ташкентским купцам беспрепятственную торговлю и заверял, что Российская империя защитит Ташкентское государство при цинской агрессии[34].

В 1800 году Сибирская администрация направила в Ташкент Т. С. Бурнашева и М. Поспелова. Горные инженеры подтвердили, что образцы «драгоценностей» таковыми не являются, и обнаружили только небольшие залежи меди, притом в труднодоступных местах. Ссылаясь на отсутствие лесов, оборудования и специалистов, они заявили Юнус-ходже, что выплавка металлов совершенно невозможна[33]. После их возвращения Российская империя отказалась помогать Ташкенту в деле разработки полезных ископаемых[36].

Список правителей

Примечания

Литература

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.