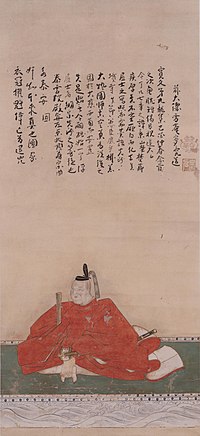

分部光信

ウィキペディアから

分部 光信(わけべ みつのぶ)は、江戸時代前期の武将・大名。伊勢国上野藩2代藩主。近江国大溝藩初代藩主。分部家2代。官位は従五位下・左京亮。

生涯

天正19年(1591年)、伊勢国

慶長4年(1599年)、分部光嘉の嫡男の光勝が死去[1]。光嘉の外孫にあたる光信が養嗣子となる[1]。

慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いの際には、分部氏本家によって同じ東軍に属した富田信高への人質として差し出された[1]。慶長6年(1601年)、11歳の時に光嘉に従って大坂で徳川家康に御目見している[1]。同年11月に光嘉が死去し、光信が遺領を継ぐ[1]。

光信は二条城や駿府城、大坂城、佐和山城の普請を務めた[1]。慶長9年(1604年)6月22日には従五位下左京亮に叙任している[1]。また、慶長14年(1609年)の京都知恩院の造営や[1]、その後の比叡山延暦寺の造営でも奉行を務めた[1]。

慶長19年(1614年)の大坂冬の陣では、本多忠政の組に属した[1]、翌慶長20年(1615年)の夏の陣でも本多忠政に属し、5月7日の合戦(天王寺・岡山の戦い)で首級50を挙げる功を立てた[1]。

元和5年(1619年)8月、伊勢国にあった2万石の領地を近江国高島郡・野洲郡内に移される[1]。分部家の近江への移封を「大坂の陣の恩賞」[2]とする説明もあるが、徳川頼宣が紀伊国に入り紀州藩を成立させるにあたって、伊勢国内の領地が再編された余波ともされる(旧上野藩領は津藩と紀州藩によって分割された[注釈 1])[3][4]。光信は近江大溝を居所と定め、大溝藩が立藩した[1]。光信は初代藩主として、かつての大溝城の一角に大溝陣屋を築き、大溝を近世城下町として整備した[5]。寛永2年(1625年)12月11日、領知朱印状を交付される[1]。

寛永3年(1626年)、徳川家光の上洛に従っており、家光の参内の際に供奉を務めた[1]。寛永10年(1633年)1月13日、幕府の諸国巡見使に起用され(副使として大河内正勝・松田勝政が付けられた)、常陸国、陸奥国、出羽国、さらに蝦夷島の松前に赴いた[1]。

寛永11年(1634年)、織田信長によって焼き討ちされていた比叡山延暦寺の復興奉行を務めた。[要出典]藩政では領民に金子を分配するなど、善政を敷いたと言われている。[要出典]

寛永19年(1642年)5月に病に倒れる。[要出典]寛永20年(1643年)2月22日、大溝において死去[1]。享年53[1]。

家督は三男・嘉治が継いだ。

系譜

特記事項のない限り、『寛政重修諸家譜』による[1]。子の続柄の後に記した ( ) 内の数字は、『寛政譜』の記載順。

- 父:長野正勝

- 母:分部光嘉の娘

- 養父:分部光嘉

- 正室:渡辺久勝の娘 - 死別

- 長女(1):大関高増正室

- 長男(2):分部辰之助 - 早世

- 継室:酒井重忠の娘

- 三男(4):分部嘉治

- 生母不明の子女

- 二男(3):分部左助 - 早世

補足

- 実父の長野正勝(次右衛門)は、もともと恒川氏と称していたという家系である[6]。『寛永諸家系図伝』によれば、恒川氏は尾張国海東郡松葉村の住人で、恒川広勝(次助)が幼少時より織田信包に仕え、信包が長野信良を称していた時代に長野の名字を許された[6]。広勝の子が正勝という[6]。長野正勝は、天正13年(1585年)に羽柴秀吉が近江国甲賀郡に水口岡山城が築城した際に、大溝城を移築する(建物を解体して資材を輸送する)責任者となったという説があるが(『近江国蒲生郡志』(1922年)がこの説を収録している)、根拠となる文書の署名者や時期の推定については異論が出ている[7]:7, 21。

- 最初の正室である渡辺氏とはいとこ婚にあたる。『寛政譜』によれば、分部光嘉には娘が2人あり、姉が渡辺久勝(光信室の父)に嫁いでおり(光信室の生母については記載がない[8])、妹が長野正勝に嫁いでいる(光信の実父母)。渡辺久勝(孫左衛門)は織田信長に仕えていたという人物で、慶長11年(1606年)に家康に従った際には伊勢国一志郡内1000石の知行地が認められた[8]。

備考

脚注

参考文献

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.