著作権法 (フランス)

知的財産法典 第1部に収録された著作権法の条文解釈、関連判例および法改正の歴史 ウィキペディアから

フランスの著作権法 (フランスのちょさくけんほう) は、文芸・音楽・美術・ソフトウェアといった著作物に関する権利を保護するフランス国内の法律であり、その条文は知的財産法典 (略称: CPI[注 1]) の第1部に収録されている[3][注 2]。同法が対象とする権利者は、著作物を創作した著作者本人、本人から権利を移譲された著作権者 (相続人を含む)、著作物の伝達・流通に寄与する著作隣接権者 (歌手、放送事業者、新聞社など)、および著作物の利用料を代行徴収する著作権管理団体 (集中管理機関) などである。

この記事は特に記述がない限り、フランスの法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |

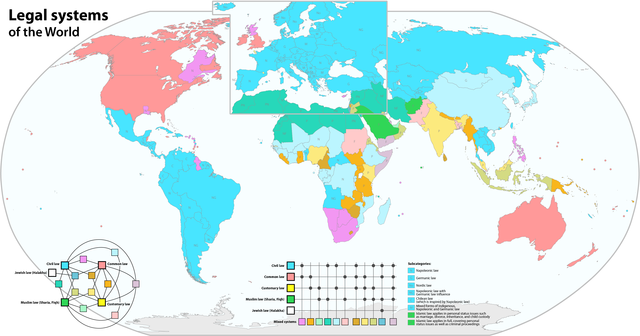

フランスが他国の著作権法に与えた歴史的影響はきわめて大きく[5][6]、「著作権先進国」や「著作権の母国」と称されることもある[7]。文化・芸術大国のフランスは他国からの海賊版被害を受けやすかった背景もあり[8][9]、今日の著作権法の世界的基盤となっているベルヌ条約[注 3]の起草をフランスが主導して国際的な権利保護水準を高めた[11]。その後、欧州大陸の諸国 (いわゆる大陸法の国々) はフランス著作権法の概念を部分的に取り込んでいる[12]。他国と比較し、とりわけ著作者人格権 (著作者の「心」が守られる権利) を包括的かつ手厚く保護している点がフランス著作権法の特徴として挙げられ、保護範囲の狭い (換言すると著作物の第三者利用に寛容的な) 英米法のアメリカ合衆国著作権法やイギリス著作権法との対比で語られることもある[13][14][15]。

現代のフランスは、著作権に関する主要国際条約に加盟しており[6]、他国の著作権法と同等またはそれ以上の著作権保護水準を達成している。また欧州連合 (EU) 加盟国として、各種著作権指令に基づき社会・技術変化に合わせた著作権法の整備 (国内法化) をほかのEU加盟国とともに進めている。特に21世紀に入ってからはインターネット経由での著作権侵害が急増し[16]、フランスをはじめとしたEU諸国では度重なる法改正を行っているものの、著作権者の権利保護と著作物を利用するユーザとの間で利害バランスの調整に難航する局面もある。

本項では、他国との相違点や著作権法に関連した判例・事件も取り上げながら、現行フランス著作権法の条文を解説していく。判例・事件名のリンクをクリックすると「著作権法の判例 (欧州)」の詳解に遷移する。法改正の歴史は「著作権法の歴史 (フランス)」で詳解し、本項では概説のみに留める。

現行法

要約

視点

※本節における「現行」とは、特記のない限り2024年10月現在の知的財産法典 第1部 (文学的および美術的著作権) のフランス語原文に基づき記述している。条文番号や判決番号をクリックすると政府公式サイト「レジフランス」にページ遷移し、最新の公式条文や訴訟事件の判決文が確認できる[注 4]。

- フランスにおける著作権の分類方法

- 著作者本人の権利 (狭義の著作権、droits d'auteur)

- 著作者人格権 (著作者の「心」を守る権利、droits moraux)[19][3]

- 「公表権」(droit de divulgation) -- 無断で著作物を公表されない権利 (L121-2条)[20]

- 「氏名表示権」(droit à la paternité) -- 著作物を公表する際に表示する名前を選べる権利。変名や無名 (匿名) を含む (L121-1条)[21]

- 「尊重権」(droit au respect de l'intégrité de l'œuvre) -- 無断で著作物の内容を改変されず (いわゆる同一性保持権)、かつ著作物が正しく伝達される権利[注 5]

- 「修正・撤回権」(droit de retrait et de repentir) -- 公表済の著作物の修正を求めたり、市場から著作物の回収を求める権利 (L121-4条)[27]

- 著作財産権 (著作者の「財布」を守る権利、droits patrimoniaux)[28]

- 「複製権」(droit de reproduction) -- 印刷・写真現像・鋳造・映画フィルム・その他デジタル媒体など、何らかの記録媒体に固定する権利 (L122-3条)。また、翻訳や編曲などの二次的著作物の創作 (翻案権) も、フランスでは部分的な複製と見なされる[29][30][注 6]

- 「演奏・上演権」(droit de représentation) -- 朗読・生の演奏・展示・上映・テレビ放送・衛星配信・通信などの手段で公衆に伝える権利 (いわゆる公衆伝達権を含む)(L122-2条)[33]

- 「追及権」(droit de suite) -- 美術品が転売されるたびに売買価格の一定割合を著作者が受け取れる権利 (L122-8条)[34]

- 著作者人格権 (著作者の「心」を守る権利、droits moraux)[19][3]

- 著作隣接権者の権利 (著作物を直接創作はしていないが著作物を社会に伝達する者の権利、droits voisins)[35]

- スイ・ジェネリス権 -- 狭義の著作権や著作隣接権に根拠を持たない特別な権利[38][注 7]

- 著作者本人の権利 (狭義の著作権、droits d'auteur)

一般的に大陸法系の国々は、著作者本人の権利を著作者人格権と著作財産権に分ける二元論を採用している[注 10]。

特徴まとめ

現代のフランス著作権法は、著作者人格権を著作財産権に優先させている点が特徴的である[47][注 11]。知的財産法典は「精神の著作物の著作者」という条文表現から始まっており (L111-1条)、著作者の人格を尊重するフランスの立法精神がうかがえる[52]。またフランスでは、著作権は「一般的な所有権」の一部であると考えられている[53][注 12]。フランスを含む大陸法の国々では、著作物とは著作者の人格を投映した成果物であることから、ほかの誰でもない著作者の所有物であり (人格理論)[52]、著作物の創作にかかる労力に見合った利益を享受する権利がある (労働理論) という考えに基づいている[注 13]。

これらの考え方は、英米法諸国とは対極的である。たとえば英国のアン法を模倣して発展してきた米国著作権法は、あくまで産業・文化の振興という目的を達するため、その手段として著作権保護があると捉える「産業政策理論」や「功利主義」に立脚している[60][61][55]。その結果、著作権は英語でCopyright (コピーする権利) と表現されるように、英米法における著作権は、著作者以外に無断で複製させず、著作者の財産を守る権利だと狭義にとらえられてきた[62]。

米国などで採用されているフェアユース (公正利用) の法理は、フランスを含むEU加盟国では否定されている。米国のフェアユースは、著作物を第三者が無断で利用しても著作権侵害にあたらないとする抽象的な一般基準を条文で定めたもので、具体的にどこまでを合法とするかは、もっぱら司法判断に任されている。EU加盟国ではこのような一般基準は採用せず、著作権法の条文上で個別具体的な基準を設けており、それ以外は原則禁止としている[63]。これは、功利主義的な米国では、著作物の利用がどこまで社会的・文化的に価値があるのか線引きするのは著作者ではなく裁判所だととらえるのに対し、フランスなど著作者の権利 (droits d'auteur) 意識が強い国では、あくまで他者による著作物の利用は「例外」でしかないためである[64]。

著作者の人格を守ることを重視し、権利の範囲を広くとらえるフランスでは、著作物が著作者の元から離れたあとでも人格は投映されたままであることから、著作権法で保護を与え続けている。著作者人格権を例にとると、著作者本人の死亡により権利も消滅すると考える国もあるが[注 14]、フランスでは死後も永続するとされる (L121-1条-3)[65][3]。また、追及権を世界で初めて認めたのがフランスである[66]。この追及権とは、絵画や彫刻などの美術品を創作した美術家が、その作品を売却して手元を離れたのちも、オークションなどで転売されるたびに売買価格の一定割合を得ることができる権利である[67][注 15]。

著作者の人格が投映されていれば、その表現形態がいかなるものであれ、著作物として認められる[3]。著作物というと書籍や絵画、音楽、映像などの作品をイメージしやすいが、フランスではさらにエッフェル塔のライトアップ演出にまで著作物性を認めた判例が存在する[73][注 16][注 17]。また、美術作品については純粋美術のみ認め、実用品のデザインといった応用美術に対する著作権保護を否定する国もあるが[注 18]、フランスでは応用美術も保護対象としている[81]。

職務著作についても、フランス著作権法は創作した個人を尊重する態度をとっている。一般的に職務著作とは、職務の一環で雇用主の命で創作された著作物は、創作した個人ではなく、雇用主に著作権が帰属するという考え方である[82]。しかしフランスでは、単に雇用契約や発注契約を締結していたからといって、自動的に雇用主や発注主である企業・団体に著作権が認められるわけではない[83][84][注 19]。

インターネット経由の著作権侵害に対しては、2006年にDADVSI (情報社会における著作権・著作隣接権法) を、2009年にはHADOPI法[注 20]を成立させてフランス著作権法を改正し、Peer-to-peer (P2P) の違法ファイルシェアに対する刑事罰を科すなど、対策を強化している[86][注 21]。

フランスは下記の通り、著作権の主要な国際条約に加盟している。

| 条約名 | 概要 | 条約の効力状況 | 加盟国数 | フランスの対応状況 |

|---|---|---|---|---|

| 狭義の著作権 (著作者本人の権利) を対象とした国際条約 | ||||

| ベルヌ条約 | 著作権の基本条約 | 1886年採択、1887年発効[92][注 22] | 世界176か国[注 23] | フランスが起草を主導し、原加盟[94] |

| TRIPS協定 | 偽ブランドや海賊版の取締強化を目的とする「ベルヌ・プラス方式[95]」。違反時には世界貿易機関 (WTO) に提訴可能 | 1994年採択、1995年発効[96] | 世界166か国 (WTOの全加盟国)[97][注 24] | 1995年1月1日から施行[97] |

| WIPO著作権条約 | デジタル著作物への対応強化を目的とし、「ベルヌ条約の2階部分[99]」と呼ばれる | 1996年採択、2002年発効[100] | 世界117か国[101] | 1997年署名、1999年批准、2010年3月4日から施行[101][注 25] |

| 著作隣接権を対象とした国際条約 | ||||

| ローマ条約 | 著作隣接権の基本条約で、実演家、レコード製作者及び放送機関を保護[102] | 1961年採択、1964年発効[102] | 世界97か国[103] | 1961年署名、1987年批准、1987年7月3日から施行[103] |

| レコード保護条約 | 著作隣接権の一つである原盤権に関する条約 | 1971年採択、1973年発効[104] | 世界80か国[105] | 1971年署名、1972年批准、1973年4月18日から施行[105] |

| WIPO実演・レコード条約 | デジタル著作物への対応強化を目的とするが、加盟にあたってローマ条約の遵守はもとめられない[106] | 1996年採択、2002年発効[107] | 世界113か国[108] | 1997年署名、2009年批准、2010年3月14日より施行[108] |

| 視聴覚的実演に関する北京条約 | 視聴覚著作物に限定し、実演家に著作財産権の一部および人格権を認める[注 26] | 2012年採択、2020年発効[110] | 世界48か国[111] | 2012年原署名、批准未済[111][注 27] |

権利の内訳

フランス著作権法ではどのような権利を定義しているのか、内訳を見ていく。

著作者人格権

フランス著作権法では、以下の諸権利が著作者人格権として認められている (L121条以下)[113]。著作物そのものが転売されたり、著作財産権を第三者に譲渡したとしても、著作者人格権は「一身専属性」の原則により、著作者本人を死後も永続的に守り続ける (L121-1条-2、L121-1条-3)[65][3]。

- 公表権

- ベルヌ条約は第6条で著作者人格権を全般的に規定しているが、公表権については規定がないことから[注 28]、各国の著作権法で保護状況にバラつきがある。フランス国内では判例で認められてきた公表権を、1957年3月11日の法改正時 (法令番号: 57-298) に明文化している[113]。フランスにおける公表権とは単に無断で公表されない権利だけでなく、公表する手段についても著作者の意思が尊重され、手厚い保護がなされている。たとえば、書籍の出版契約上でハードカバーの装丁が規定されていたにもかかわらず、出版者が著作者に無断でポケット文庫の装丁に変更して出版すると、フランスでは公表権侵害にあたる[20]。

- 公表権に関する代表的な判例として、1900年の破毀院 (フランスの最高裁判所) による「ウィスラー判決」(William Eden c. Whistler, Cour de Cassation, 14 mars 1900; D.1900.1.497) や[115][20][116]、1931年のパリ控訴院「カモワン判決」(Carco et autres c. Camoin et Syndicat de la propriété artistique, Cour D'Appel de Paris 6 mars 1931; DP.1931.2.88) が知られている[117][118][119]。

- 氏名表示権

- 氏名表示権とは、著作者が実名で公表している場合は、その作品に著作者名と肩書を表示しなければならない権利である。したがって、著作者名を削除する行為だけでなく、著作者以外の第三者の名前を表示する行為 (盗作を含む) も、氏名表示権の侵害に当たる。しかし、上述のとおりフランスでは応用美術の作品にも著作権を認めていることから、たとえば自動車のデザインにまで逐次デザイナーの氏名を表示するのは現実的ではない。このようなケースでは氏名の非表示が免責される判例も存在する[20]。

- また、変名や無名 (匿名) を選択することも氏名表示権の範疇である。いわゆるゴーストライターを起用して著作物を発表する場合は、ゴーストライター本人に著作者人格権が発生するため、一身専属性の原則に基づき、ゴーストライターの起用主に著作者人格権を譲渡することはできない。仮にこのような譲渡契約を結んだとしても、フランスでは契約自体が無効になる。ただし、ゴーストライターは本人の名前を表示しない意思であることから、ゴーストライターの起用主の名前を著作物に表示する行為そのものは、氏名表示権の侵害にはあたらない[21]。

- 尊重権

- フランスの尊重権は、著作物の内容を他者に無断で削除、付加、改変されないよう守り、著作者の個性を尊重する権利であり[21][25]、他国の著作権法で一般的な「同一性保持権」よりも保護範囲の広い概念である[注 5]。尊重権の概念が初めて判決で認められたのは1814年と歴史は古く[120]、その後も多数の訴訟で尊重権を扱われてきた[21]。1842年には出版社が著者の許諾なく著作物に加筆・修正を加えることを禁じ、また1858年には出版社が無断で著作物の第2版のタイトルを初版から変更することを禁じている[121]。

- ただし、他者の創作した著作物を元ネタにしたパロディの創作については、例外が認められている。パロディは元来、元ネタの面白おかしい改変こそが醍醐味であり、必然的に尊重権 (同一性保持権) 保護との両立に法的矛盾を抱えることになる。しかしフランスでは、元ネタの著作者の名誉声望を害するほどでなければ、パロディは合法的な利用と判例上でも解されている[122]。これは18世紀後半のフランス革命以前から絶対王政を茶化すパロディ文芸が存在していた伝統を踏まえてのことである。パロディ化によって茶化されるのを嫌う元ネタの著作者が、著作権を盾にしてパロディ作家の自由な表現を阻んではならないとの思想に基づく[123]。

- フランスの尊重権と他国の同一性保持権で保護水準に違いが見られた判例としては、サミュエル・ベケット (1906-1989年) 著『ゴドーを待ちながら』を巡る1992年のパリ大審裁判決 (ベケット事件)[124][125][126]や、米国出身の映画監督ジョン・ヒューストン作『アスファルト・ジャングル』(原題: "The Asphalt Jungle") に係る「ヒューストン対ターナー・エンターテインメント/フランス5事件」が知られている (Turner Entertainment Company c. Huston または Huston c. la Cinq, Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 mai 1991, 89-19.522 89-19.725)[15][127]。

- また、美術作品の尊重権侵害に関する判例も多く、画家ベルナール・ビュッフェが冷蔵庫に描いた絵画作品を巡る1965年の破毀院判決 (ビュッフェ対フェルシン事件、Bernard Buffet c. Fersing, Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 juillet 1965 1965.2.126.)[128][129][130]や、自動車メーカー大手ルノーが彫刻家・画家ジャン・デュビュッフェのモニュメントを破壊した事件に関する1983年の破毀院判決 (デュビュッフェ対ルノー事件、Régie Renault c. J.-Philippe Dubuffet, Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 mars 1983, 81-14.454; 117 RIDA July 1983, p.80)[131]などがある。このように、フランスの尊重権は条文上だけでなく、実質的にも広く適用されている[129]。

- 修正・撤回権

- 修正・撤回権であるが、公表済みの著作物に対する考えを著作者本人が改めた結果、他者に利用しないよう求める権利である[132]。しかし、著作者が修正・撤回権を実際に行使すると出版者などに実損害が発生するため、権利行使の際には損害賠償が伴うことから、尊重権と比較して実際の権利行使はきわめて限定的である[27][133]。

- 修正・撤回権関連の判例としては、画家ジョルジュ・ルオーと美術商アンブロワーズ・ヴォラールの遺族間で作品の所有権を巡って争った事件が知られている (ルオー対ヴォラール事件、Cons. Vollard c. Rouault, Cour de Paris, 19 mars 1947; D.1949.20. Appeal from Roualt c. Cons. Vollard, Trib.Civ.de la Seine, 10 juillet 1946; D.1947.2.98; S.1947.2.3.)[134]。

著作財産権

他国の著作権法では、著作財産権の支分権を細かく用語定義する傾向にあるが、フランス著作権法ではシンプルに「複製権」(L122-3条)、「演奏・上演権」(L122-2条)、「追及権」(L122-8条) の3つに分類している[27]。このうち、複製権と演奏・上演権は「利用権」であるととらえられている (L122-1条)[33]。著作財産権における利用権とは、著作者以外が無断で利用できない権利、すなわち著作者のみに排他性を認める権利であり[33]、「使用権」とは異なる[注 29]。したがって、無断で第三者が著作物の複製や演奏・上演を行えば、著作権侵害に当たる。ただしこの利用権には、後述する著作権の保護期間が定められていることから、永久に利用権を独占することはできない[33]。

EUでは2001年に成立した情報社会指令によって、著作財産権の支分権を規定しているが、これもフランス著作権法の枠組みを継承したと言われている[138]。

- 複製権

- フランス著作権法では複製権 (droit de reproduction) を「著作物を間接的な仕方で公衆に伝達することができるいずれかの方法によって著作物を有形的に固定する」権利と定めている (L122-3条)[29][139]。したがって、デジタル媒体への複製も権利保護の対象に含まれるほか、将来的に出現しうる新たな媒体固定技術も当該条文で柔軟にカバーできると解されている[29]。「公衆への伝達」という観点では演奏・上演権にも共通するが、演奏・上演が「直接的」に伝達しているのに対し、複製はいったん媒体に固定した後に「間接的」に伝達していることから、定義が区別されている[139]。例えば、複製された映画フィルムを映画館で観客 (公衆) 向けに上映する状況は演奏・上演権の範疇である。一方、映画作品を製作する際に録音を行うが、これは媒体に固定する複製行為である。公衆たる映画館の観客が録音段階に直接参加しているわけではないため、演奏・上演権の範疇外である[140]。

- フランスにおける複製は著作物をそのままの形でコピーするに留まらず、いわゆる翻案権も包含する[29][注 6]。たとえば絵画を元に壁掛けを二次的に創作する、彫刻を写真撮影するといった行為も複製と見なされるため、原著作物の著作権者に無断でこれを行ってはならない[141]。

- また、従来の複製権を拡大する形で、「複写複製権」が導入されている (L122-10条以降)。ここでの複写とはコピー機を想定しており、RAMへの書き込み・保存は対象外である。複写複製権は、国が認可した著作権管理団体 (集中管理機関) に著作権者から譲渡される[142]。

- 演奏・上演権

- 演奏・上演権 (droit de représentation) は公衆への直接的な伝達を独占的に行う権利である。特に条文上では「朗読、歌の演奏、演劇の上演、展示、上映、テレビ放送」などが具体例として列記されているが、伝達手段は問わないことから (L122-2条)、インターネットや将来的な新技術も柔軟にカバーできると解されている[33]。ライブ実演といった直接的な伝達だけでなく、レコードや映画、テレビ映像など何らかの媒体に固定した上で間接的に伝達する行為も含まれる[143]。演奏・上演権が問われた判例としては、ホテルの有料のテレビ・ラジオの事件が複数存在する (SACEM対ホテル・ルテシア事件など)[144]。

- 追及権

- 著作財産権3つのうち、追及権 (droit de suite) だけは独占性が問われないため、利用権とは定義されていない (L122-1条)[33]。つまり、美術作品の著作者は、その作品を手放したあとに作品の購入者がどのように利用するかを拘束することはできない。また、追及権は複製権や演奏・上演権とは異なり、譲渡不能と定義されている (L122-8条)[33][69]。EU指令によって、追及権はEU加盟国で広域に認められていることから、EU加盟国民が美術作品の著作者であった場合でも、追及権は適用される (L122-8条)。ここでの「美術作品」であるが、絵画や彫刻などの一点物だけでなく、リトグラフ、版画、写真のように複製可能な作品であっても、シリアルナンバーが付されているなど、著作者がオリジナルだと何らかの方法で認めている場合は、EU指令で定めた追及権の対象となる (EU追及権指令第2条第2項)[145]。フランス国内の著作権法でも同様の考え方が適用されると解されている[146]。イギリスでは追及権にかかる業務を著作権者から著作権管理団体に委託することが義務付けられているが、フランスでは任意である[147]。しかしフランスにおける徴収の実務は、多くが美術品の著作権管理団体であるADAGPを仲介しているのが実態と言われている[147][148]。

- 頒布権、消尽論、貸与権と用途指定権

- 一般的には著作財産権のひとつとして「頒布権」を規定する国が多いが、フランスでは頒布権、およびこれとセットで議論される「消尽論」が否定されてきた。頒布権とは、著作者が著作物を販売するなどして、社会に流通させることができる独占的な権利である。消尽論とは、複製・頒布された著作物の購入者は、その著作物を自由に売却処分 (再販) できるとする考え方であり、換言すると著作者に認められた独占的な権利は、購入者のその先の使用行動にまではおよばず、消え尽きてしまう[149]。たとえば、作詞・作曲家は楽曲の著作権を有しているが、その楽曲が音楽CDとして一度販売されたら、その音楽CDの購入者は作詞・作曲家に無断で中古店に売却しても、著作権侵害にはならない[150]。

- ところがフランスでは、この消尽論を認めておらず、代わりにフランスでは「用途指定権」(droit de destination) の考え方を判例上で用いてきた。用途指定権とは、複製された著作物の購入者が再販するのを禁じる、あるいは事前許諾を求める権利である[149][151][152][注 30]。しかし、デジタル著作物への対応強化を目的とするWIPO著作権条約に基づき、2001年に施行されたEU指令のひとつである情報社会指令 (2001/29/EC) で、頒布権を規定している (第4条第1項) [153][152]。フランスもこのEU指令に対応すべく、2006年に通称DADVSI (Loi sur le Droit d'Auteur et les Droits Voisins dans la Société de l'Information、情報社会における著作権・著作隣接権法、法令番号: 2006-961)を[154]、2009年には通称HADOPI 1法 (法令番号: 2009-669)[16][155]とHADOPI 2法 (法令番号: 2009-1311)[16]を成立させている。

→DADVSIおよびHADOPI法制定の経緯詳細については「著作権法の歴史 (フランス) § 情報社会指令と国内法化の遅延」を参照

- 他国では「貸与権」と呼ばれる著作物のレンタルに関する権利については、EUが2006年に貸与権指令 (2006/115/EC) を出しているものの、フランスでは貸与権の名称で著作権法上、成文化していない。代わりに用途指定権の概念を用いて、実質的に貸与権を認める判決が2004年に破毀院から出されており (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 avril 2004, 99-18.464)、貸与権指令の国内法化は不要と判断されているためである[156]。たとえば、音楽CDを購入した者がそのCDを第三者に貸与する際には、音楽の著作権者に対してライセンス料を追加で支払う必要が出てくる。この法的根拠として用途指定権の概念が用いられている[157]。

- 著作財産権の譲渡

- 著作者は第三者に有償または無償で利用権を譲渡することができる (L122-7条)[33]。しかし、著作財産権の譲渡契約には以下の厳格な要件が求められ、これを満たさない譲渡契約は無効と判断される (L131-1条、L131-3条)[158]。

- 譲渡対象 -- 「すべての権利を譲渡」の文言は無効であり、譲渡の対象が複製権と演奏・上演権の両方におよぶ場合であっても、それぞれの権利を契約書内で明記しなければならない。

- 利用媒体 -- 例えば紙媒体に限るのか、インターネットサイトへの転載も含めるのかといった利用媒体を明確化する必要がある。

- 利用用途 -- 商用目的にも利用可能なのか、また当初目的とは異なる派生的な著作物の転用 (例: 広告目的でない著作物を広告に用いること) を認めるのかなどを明確化する必要がある。

- 利用期間 -- 「法定の権利存続期間のすべて」という文言を譲渡契約に盛り込むことは可能だが、単に「期間無制限」は無効。

- 利用地域 -- どの地域での利用を認めるのかを明確化する必要があるが、「全世界」の条項は有効。

著作隣接権

一般的に著作隣接権とは、著作物を社会に伝達する者の権利である。直接著作物を創作はしていないものの、準創作的に寄与しているため、権利保護されている[160]。具体的にフランスにおける著作隣接権者とは、歌手・俳優・朗読者といった実演家や (L212-1条)、レコード製作者 (L213-1条)、映画を含む視聴覚著作物の製作者 (L215-1条)、および放送事業者 (L216-1条) の計4者が1985年から著作権法上で定義されており[36]、さらに2019年7月24日法 (法令番号:2019-775)、通称「プレス隣接権法」によってプレス通信およびプレス出版社 (通信社や新聞社などの報道メディア) にも著作隣接権の権利者が拡大した (L218-1からL218-5条)[161]。

- 実演家の権利

- 実演家には著作者本人と同様に尊重権が認められており、相続は可能だが、譲渡は不可能であり、時効はない (L212-2条)。また実演家の財産権の保護は1961年採択・1964年発効のローマ条約 (実演家等保護条約) に準拠している[35]。具体的には、複製権や頒布権が実演家にも認められており、たとえばレコード製作者が歌手や演奏者に無断で音楽CDなどを販売できないことから、書面での契約を必要とする (L212-3条)。同様に、映画製作者が俳優に無断で映画の配給やDVD販売を行うことはできず、やはり書面契約が必要となる (L212-4条)。これらは、実演家の報酬を保護する労働法典のL7121-2条ほかにて詳細が規定されている (著作権法L212-3条)[162][注 31]。

- 実演家の定義・範囲について問われた判例には、歌手スティングのミュージックビデオ出演者に関する1999年の破毀院判決がある (『ラシアンズ』ミュージックビデオ出演者事件、Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 juillet 1999, 97-40.572)[163]。

- 実演家や映画製作者への報酬支払については、著作権管理団体が徴収・分配業務を代行すると規定されている (L214-5条)。具体的には、対実演家の窓口としてADAMIとSPEDIDAMの2団体が[注 32]、また対映画製作者の主たる窓口としてはSCPPとSPPFの2団体がフランスには存在する[35](#著作権管理団体にて詳細後述)。

- レコードおよび視聴覚著作物の製作者、ならびに放送事業者の権利

- レコード製作者 (L213-1条)、視聴覚著作物の製作者 (L215-1条)、および放送事業者 (L216-1条) の3者には、財産権として複製権や頒布権以外に貸与権 (第三者が無断で作品をレンタル貸出できない権利) が認められている[36]。

- プレス隣接権

- 通信社や新聞社といった報道機関の報道著作物を、営利企業・団体が複製ないしオンラインで伝達する際には事前許諾が必要とされる (L218-2条)[165]。ただし、著作物の合法的な利用 (制限・例外規定) で認められている範囲内での私的な複製や引用などは、プレス隣接権にも適用される[166]。どこまで短ければ合法的な引用なのかは曖昧だが、部分的な引用・利用によって、大元の報道記事へのアクセス数が減じるなど、大元を代替するような影響をおよぼす利用は認められていない[166]。Google検索画面に表示されるスニペット程度であれば、合法であろうとの識者見解もある[167]。

- 他社の報道著作物を利用して利益が生まれる場合は、報道元への比例報酬 (つまり著作物の利用によって得られた利益の一定率を継続的に著作権者に支払う方式) が原則となっている (L218-4条)[168]。金額の決定にあたっては、合理的な金額算出と支払先への適切な情報開示が求められる[168]。フランスの競争委員会 (日本の公正取引委員会に相当する独立行政機関) は報道機関への報酬を適切に支払っていないとして、Googleに対して多額の制裁金を2021年、2024年の2度に亘って科している (GoogleのAIに対する制裁措置)[169][170][171]。

歴史的に著作隣接権を見てみると、フランスでは著作者本人よりも著作隣接権者に特権を与える形で発達してきた[注 33]。しかし現代の著作権法では、著作隣接権が著作者本人の権利を害してはならないと明記されており (L211-1条)、保護の優先度が逆転している。

どこまでが著作者本人の権利 (droits d'auteur) で、どこからが著作隣接権 (droits voisins) なのか。社会が技術的に発展するに伴い、この棲み分けに問題が生じた。たとえば、写真は創作者の創造性というよりは、機械による創作品だとみなせるかもしれない。また映画は著作者個人の創作物ではなく、企業・団体の創作物とみなせる。これらを伝統的な droits d'auteur で同様に保護すべきなのか検討した結果、フランスをはじめとする大陸法諸国では、写真も映画も著作物として認めて著作者本人の権利で保護する一方、実演家やレコード製作者、放送事業者は著作隣接権で保護する棲み分けとした[177]。これは、英米法圏の米国著作権法とは異なり、米国ではレコード製作者は共同著作者として著作者本人の権利で保護されている[178]。ただし1990年代に採択されたTRIPS協定やWIPO実演・レコード条約により、著作隣接権者の保護水準が高まったことから、このような棲み分け論の意義は大きく後退しているとの指摘もある[179]。

スイ・ジェネリス権

EUでは1996年にデータベース指令 (96/9/EC指令) が成立してデータベースの著作権保護を規定している[41][38]。その2年前には、知的財産権の重要な国際条約であるTRIPS協定が作成されており、EUデータベース指令はTRIPS協定 第10条第2項の義務履行を目的としたものである[180]。さらに当EU指令に従い、フランスでも1998年7月1日法 (法令番号: 98-536) を成立させ、著作権法のL341-1条以降を追加する形で国内法化している[41][38]。

EUではデータベースを「内容物」(コンテンツ) と「データ構造」に分類の上、前者はスイ・ジェネリス権で、後者は狭義の著作権でそれぞれ別個に保護すると定めている[40][41]。スイ・ジェネリス権で保護されるデータベースには、電子媒体だけでなく紙媒体も含まれる[181]。また、スイ・ジェネリス権は他者への権利譲渡やライセンス供与が可能である[182]。データベースが狭義の著作権で保護されるには、知的な「創作性」(英: originality) が要件として求められる一方[注 8]、スイ・ジェネリス・データベース権は保護に値するだけの「実質的投資」(英: substantial investment) があるかが問われる[41]。

→「著作権法 (欧州連合) § データベース権」を参照

「実質的投資」の定義は欧州司法裁判所が2004年、英国競馬公社対ウィリアムヒル事件 (British Horseracing Board v. William Hill Organization Ltd., Case C-203/02) で判示している[183][184][185]。フランス国内ではこれを踏襲する形で、2009年のフランス破毀院「プレコム判決」(Précom, Ouest France Multimedia c. Direct Annonces, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 mars 2009, 07-19.734 07-19.735) が出ている[186][187]。

著作物の定義と保護対象

著作物のジャンル

14ジャンルの著作物が著作権法上で定義されている (L112-2条)。ただしこれら14ジャンルに限定されない[2][73]。

- 言語著作物 -- 書籍、小冊子その他の文芸、芸術および学術の文書

- 口述著作物 -- 講演、演説、説教、口頭弁論など

- 演劇著作物 -- 演劇やミュージカル作品

- 舞踊・パフォーマンス著作物 -- 舞踊、サーカスの出し物、芸当、無言劇作品 (ただし演出が文書その他の方法で媒体に固定されている必要あり)

- 音楽著作物 -- 楽曲およびその歌詞[注 34]

- 視聴覚著作物 -- 映画やテレビ番組などの動画 (楽曲などの音声を伴う場合も含むが、ゲームは「視聴覚著作物」の分類には含まれない[189])[注 35]

- 純粋美術・建築著作物 -- スケッチ、絵画、建築、彫刻、版画、石版画など[注 36]

- 図形・組版著作物 -- グラフィック・デザイン、プリント・デザイン

- 写真著作物 -- 写真に類似の技術を用いた著作物を含む[注 37]

- 応用美術著作物 -- 著作者の人格を反映し、かつ新規性があれば著作権法で保護される[注 38]

- イラスト著作物 -- イラスト、地図など

- 図面等著作物 -- 地理学、地形学、建築学および科学に関する設計書、スケッチ、立体造形作品[注 39]

- ソフトウェア -- 開発計画段階の設計文書を含む[注 40]

- ファッション -- 流行に左右される季節産業の創作物 (婦人服、下着、刺繍、帽子、靴、革製品など)

他に髪型やフラワーアレンジメント、演出方法、エッフェル塔のライトアップ、架空の人物像などを著作物として認めた判例も存在する[73][注 16]。

なお、狭義の著作権とは別個のスイ・ジェネリス権として捉えられているデータベースの保護については、上記のL112-2条の14項目に記載はない。1998年7月1日法 (法令番号: 98-536) が成立して著作権法にL341-1条以降が追加され、データベース製作者の権利が別途規定されている[184]。

著作物の保護要件

著作権はジャンル、表現形式、価値または用途を問わず、あらゆる精神的な著作物を保護すると規定されている (L112-1条)[3]。また著作物が未公表や未完成であったとしても、著作者の構想の実現という事実だけをもって、著作物は創作されたと見なされる (L111-2条)。さらに、著作物を当局に登録する、あるいは著作権マーク「©」(マルC、Copyrightの意) や「℗」(マルP、レコードのPhonogramの意) などを表示するといった手続も任意であり、これらを怠ったとしても著作権保護される[2]。つまり、著作者による知的な創作活動によって (創作性[注 8])、何らかの表現がなされていること (表現性) が、著作権保護の要件として挙げられる[195]。

- アイディア・表現二分論

- したがって、単なるアイディアや事実の発見は創作性や表現性の要件を満たさないため、著作権の保護外となる[2](これを一般的な著作権法上では「アイディア・表現二分論」と呼ぶ)。ただし、どこまでが法的なアイディアで、どこからがその表現なのか、境界線が曖昧な創作物も存在する。たとえば、フランス人芸術家マルセル・デュシャンの『L.H.O.O.Q.』は、名画『モナリザ』に鉛筆で髭をつけ加えた作品である。また、男性用の小便器に署名だけを施した『泉』という作品もある。髭や署名をつけ加えること自体はアイディアに過ぎないが、このような現代美術のコンセプチュアル・アートに著作性が認められるのか、フランス国内外で議論がなされている[194][195]。

- なお、データベースのコンテンツに限っては、アイディア・表現二分論と相反する概念である「額に汗の法理」(別称: 額の汗の法理) に類似の基準をEUでは適用しているとの指摘もある[196]。額に汗の法理とは、額に汗したその労力の賜物を保護するのが著作権法の目的であると考えられ、たとえそこに個人の視座やスキルが欠如し、創作性の要件が満たされていなくとも、著作者は利益保護されるべきだとする概念である[197]。上述のとおり、データベースの「コンテンツ」は狭義の著作権ではなくスイ・ジェネリス権で保護しており、実質的投資 (つまり額に汗したその労力の賜物) の有無が保護要件となっている[196]。一方、狭義の著作権で保護されるデータベースの「構造」については、創作性が求められる[41]。

- 応用美術・実用品デザイン

- イアリングやおもちゃ、椅子やランプなどの応用美術・実用品デザインについては、以下のとおり各国で法的保護のアプローチが異なる[198]。

- コンピュータ・プログラム

- コンピュータ・プログラムはL112-1条が定義する「精神的な著作物」とは厳密には言い難いものの、1986年の破毀院判決 (通称「パショ事件」、Babolat Maillot Witt c. J. Pachot, Cour de cassation, Assemblée Plénière, du 7 mars 1986, 83-10.477) では「著作者による知的な創作活動が創作性の要件を満たす」と判示され、コンピュータ・プログラムにも著作物性を認めた画期的な判決として知られている[200][201][202]。また1991年の破毀院判決 (通称「Isermartic France事件」、Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 avril 1991, 89-21.071) では「著作者個人の寄与の賜物としての創作性」がコンピュータ・プログラムの著作権保護の要件として挙げられた[202]。しかし他の著作物と異なり、コンピュータ・プログラムの著作権保護は、その水準が低く設定されているとも言われている[203]。

- 題名 (題号)

- 著作物が著作者の人格を投映しており、創作性が認められれば、その著作物の題名も著作権保護が与えられる (L112-4条)[203]。しかし、その題名が汎用的で一般的な用語の場合、判例では著作権保護の対象外と判示されており、題名における創作性の具体的な線引きは司法判断に任されている[38]。また、題名は商標登録できる場合があり、このようなケースでは商標権と著作権で二重保護される[38][注 43]。

- ストリート・アート

- 所有者の許可なく行われる壁への落書きアートなど、不法行為によって創作された著作物は著作権保護の対象となりえるか。ストリート・アートで有名なイギリスのバンクシーによる皮肉を込めた発言 "Copyright is for Losers©™" (訳: 著作権は敗者のためのもの) を例に、著作権保護と刑法の器物損壊の観点から検証した論考がある[205][注 44]。これによると、ストリート・アートは他者の所有物の上に無断で描いていることに加え、「いつか誰かに破壊・撤去されるかもしれない」「広告など別の用途で無断利用されるかもしれない」と分かりながら創作しており、かつ作品を通じて経済的利益を得ようとの動機にも欠くという点で、一般的な著作権法の範疇で語るのが難しい。ストリート・アートや壁への落書きなどはフランス刑法典の第322-1条が規定する器物損壊罪に該当する可能性がある。しかしながら、ストリート・アートや落書きが元に戻せる性質のものであれば、罪を減軽する判例もフランスでは存在する (SNCF v. Monsieur Chat, Lower criminal court of Paris, October 13, 2016 参照)[205]。

→フランスにおける都市アートの法的保護については「fr: Statut juridique de l'art urbain en France」を参照

- 公的著作物

- 法律の条文や裁判所の判決文など、公的機関の作成した著作物は、著作権保護の対象外となる[2]。

保護される権利者

フランスの著作権法では「精神の著作物の著作者」と謳われていることから (L111-1条)[53]、原則は個人 (自然人) のみ著作者として認められる (L113-1条)[207]。しかし、1993年の判例でこの原則が覆され、法人も著作者として認める判決が出ている[207]。狭義の著作権を有する著作者は以下に分類される[208]。

- 原始的帰属 (原則ルール) -- 著作物を創作した個人が著作権を有する (L113-1条)[84]

- 職務著作 -- 著作物の創作を指示した雇用主あるいは発注主が著作権を有するには、個別の譲渡契約が必要となる (L111条-3、L131条-3)[208][84][注 19]

- 共同著作物 -- 複数の著作者によって創作された場合、共同著作者が権利を共有する (L113-2条、L113-3条)[209]

- 集合著作物 -- 複数の著作者によって創作された個々の著作物をまとめ直した場合、集合著作物の創作を発意・指示し、氏名表示して公表された者が著作権を有する (L113-2条-3)[19]

- 二次的著作物 -- 原著作物を活用して、翻訳・編曲などの手段で新たな著作物が創作された場合、原著作物と二次的著作物は別々の著作権が発生する (L112-3条)[203]。以下の2種類のサブカテゴリに分類される[19]。

また、著作権者が誰なのか不明な著作物 (いわゆる孤児著作物) も法的保護の対象であるが[210]、特別規定が存在する (#著作物の合法的な利用 §拡大集中許諾制度と孤児著作物にて詳細後述)。

職務著作

職務著作をどのような条件下で認めるか、各国の著作権法で異なっており、フランスの場合は雇用契約に基づいて著作物を創作しただけでは、その著作権は雇用主が有することはできない。したがって、雇用契約とは別に、従業員から雇用主に著作財産権を譲渡する契約を締結しなければならない[208][84][注 19]。

職務著作をめぐっては、医療現場で用いられる頭蓋計測分析のソフトウェア裁判などがある。このソフトウェア企業はコンピュータ・エンジニアと医学者の2名で設立されたが、のちに医学者がこの会社の支配権を増したことから、開発されたソフトウェアの著作権が個人ではなく、会社に帰属するとして提訴した裁判である。2015年1月、破毀院は原告である医学者の主張を棄却して、ソフトウェアの職務著作を認めなかった[211]。

→各国の違いについては「職務著作 § 職務著作の条件と対象」を参照

ただし職務の一環で公務員の創作した著作物に限っては、自動的に職務著作が認められ、使用者たる行政府が著作権者となる。この文脈での「著作権」には著作財産権だけでなく著作者人格権も含まれる。公益のために創作された著作物が、公務員個人の利益のために独占されたり、個人の都合で公表・伝達を阻まれてはならないと考えられているためである[212]。ただし大学教員については、口頭の講義内容のみが「公務」とみなされるため、文書化された著作物は大学教員個人が著作権を有すると解されている[213]。

共同著作物

共同著作物については、特に映画などの視聴覚著作物に関し、個別規定が存在する (L113-7条)[214]。多くの関係者が映画製作に携わるのが一般的であることから、誰を共同著作者として認め、著作権を与えるかの線引きが必要になる。条文上では、シナリオの著作者 (たとえば映画化の原作小説を執筆した小説家)、翻案および台詞の著作者 (原作を元にした脚本の執筆者など)、楽曲の作詞・作曲家 (その映画用に創作された楽曲に限る)、監督・ディレクターが具体的に例示されている。ただし、これら以外でも共同参画を立証できれば、共同著作者として法的に認められる場合がある[215]。映画の場合、著作財産権だけでなく、著作者人格権も重要な要素となる。先述のとおり、映画の共同著作者以外の者が、完成版を無断で改変したり、また途中で製作を離脱した者が、自分の寄与分を除去するよう求めることができない (L121-5条、L121-6条)[214]。日本の著作権法とは異なり、フランスでは個々の著作者の寄与分を分離可能な場合であっても、共同著作物として認められている[209][216]。

集合著作物

集合著作物の例として定期刊行物、選集、百科事典などが挙げられている国 (米国著作権法など) もあるが[217]、共同著作物と同様に複数名によって創作される集合著作物は、フランスにおいてその定義や共同著作物との境界線が曖昧である[218]。集合著作物と、その素材となる各著作物との間に上下関係があり、集合著作物の創作をある特定の者が指示した場合には、共同著作物ではなく集合著作物だとされる。この指示者には法人も含まれることから、集合著作物の場合は原則として職務著作が認められていると考えられる[219]。映画などの視聴覚著作物に関しては、判例で集合著作物ではなく共同著作物で扱われる[220]。

またジャーナリストが創作した記事や写真、挿絵などについては、2009年6月12日法によってジャーナリスト個人と出版社間の権利関係が詳細かつ複雑に明文化された (L132条-35からL132条-45)。これは、個々のジャーナリストの寄稿を集めた新聞や雑誌は集合著作物であり、個々の寄稿とは別に集合著作物として著作権が発生するためである[221]。

集合著作物に関する判例としては、1993年の破毀院判決 (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 24 mars 1993, 91-16.543、通称「アレオ判決」) が知られている[222][223][224]。アレオ社が委託編纂した地域情報ガイド誌上に、他社販売の絵葉書と同一の写真が複数使われていた事件であるが、この絵葉書の販売企業が集合著作物の著作権者として認められるかが問われた[225][226]。

→「職務著作 § フランス」も参照

著作権の保護期間

先述のとおり、著作人格権は著作者の没後も権利保護が永続し、時効はない (L121-1条-2、L121-1条-3)[65][3]。一方、著作者本人の著作財産権、著作隣接権およびスイ・ジェネリス権としてのデータベース権には、以下のとおり一定の保護期間が設定されている。換言すると、この保護期間を過ぎた著作物はパブリック・ドメイン (公有) に帰し、著作者人格権を侵害しない限りにおいて、第三者が自由に利用することができる[227]。

- 著作者本人の著作財産権の保護期間

1997年3月27日制定の改正法以前は、著作権の保護期間は著作者の存命中、および没後50年間が著作者の相続人に対して認められていたが、これが当改正により70年間に延伸した (L123-1条-2)[228]。「70年間」の計算法であるが、没した当年は含まれず、没した翌年1月1日から起算する (L123-2条)。

- 例外 (1) 戦時加算

- 第二次世界大戦で国家のために命を落とした著作者に対しては、通常の保護70年間に加えて戦時加算 (prorogations de guerre) の30年間が適用されることから、著作権の保護期間は計100年間となる (L123-10条)[229]。ただし、著作物が戦争勃発前に公表されている場合は、1997年法改正以前に認められていた50年間 + 14年272日間 (すなわち計64年272日間) に保護期間は短縮される (第一次世界大戦に適用されるL123-8条、第二次世界大戦に適用されるL123-9条)[230][229]。

- 関連判例としては、2007年破毀院判決 (ADAGP対アザン出版事件、Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 février 2007, 04-12.138) が知られている[229]。本件では画家クロード・モネ (1840年11月14日 - 1926年12月5日) の作品に戦時加算が認められるかが問われた[231][229][232]。

- 例外 (2) 変名・無名・集合著作物・共同著作物・未公表の遺作など

- 変名、あるいは無名 (匿名) 著作物で実際の著作者が一般には判明しない場合、または集合著作物の場合は、著作者の「死亡日」を起点にするのが困難なことから、原則は著作物の「発行」から70年間が著作権の保護期間として認められている (L123-3条)[233]。

- 共同著作物も通常の没後70年間が適用されるが、共同著作者でもっとも長く存命した者の没日を起点として算出する。映画やテレビ番組といった視聴覚著作物は、多くの共同著作者によって制作されるのが常であるが、視聴覚著作物における「共同著作者」の定義は法的に限定されている。シナリオおよびセリフの脚本家、視聴覚著作物用に創作された楽曲の作詞・作曲家、ないし主なプロデューサーやディレクターのみが共同著作者として規定されている (L123-2条)。

- 没後に公表された遺作の場合、没年翌年から70年間を基本とするが、延伸が認められるケースもある (L123-4条)。遺作が70年間公表されずに保護期間が消滅したあとに公表された場合は、公表日の翌年1月1日から起算して25年間に保護期間が延伸する (L123条-4)。たとえば著作者が1980年7月1日に没したと仮定して、その遺作が2000年に公表されようが2020年に公表されようが、保護期間は2050年12月31日までである。しかし同遺作が70年保護期間満了後の2060年3月1日に公表された場合は、2085年12月31日までの25年間が保護される。

- 著作隣接権者の著作財産権の保護期間

実演家の著作財産権は、実演の翌年1月1日を起点にして、原則50年間を保護期間としている (L211-4条-I)[234]。例外としてレコードに実演が固定されている場合は70年間が (L211-4条-I-2(2))、またプレス出版社・通信社の権利は2年間が認められている (L211-4条-V)[167][注 45]。

フランスでは著作隣接権は著作者本人の権利 (狭義の著作権) より短い保護期間が設定されているが、これは国際条約で要求される保護期間の差と整合性をとるためである[36]。著作隣接権は1985年7月3日法で初めて成文化されており[236][237][35]、また著作隣接権の国際基本条約たるローマ条約をフランスが批准・国内施行したのは1987年である[103]。しかし、1935年から1985年の間に伝達・実演された作品であっても、遡及的に (法律制定前の過去に遡って) 著作隣接権の法的保護が認められている[238]。

- スイ・ジェネリス・データベース権の保護期間

EUデータベース指令の第10条でも[40][41][239]、またフランス著作権法のL342-5条でも、スイ・ジェネリス・データベース権の保護期間は15年間に設定されている。ここでの「15年」であるが、データベースの完成日ないし一般公開日から起算するのではなく、これらの日付の翌年1月1日を起点に15年間となる (L342-5条)。特にオンライン・データベースは初版リリース後も増補などの変更が加えられ、追加投資が発生する場合がある。このようなケースでは、初版にかかった投資と比較して相当の追加投資があったならば、新版のデータベースに対して新たに15年間の保護が適用される[240][241]。

著作物の合法的な利用

仮に著作権の保護期間中であっても、公表済の著作物を著作権者に無断で利用しても、以下の条件 (いわゆる例外・制限規定) を満たす場合は著作権侵害にあたらない (L122-5条)。また一部条件 (※印) については、2006年2月28日の破毀院判決でも合法と認められている[35]。

- 私的な実演 -- 私的な空間内で、私用かつ非営利で行われる実演 (※)

- 私的な複製 -- 私的用途に限定され、かつ集団に配布・展示するなどを意図しない場合に限る (※)

- 利用に際して著作者の氏名および出所を明示する必要がある場合:

- 要約・短い引用 -- 著作物の批評、論評、教育、学術、報道を目的とした場合に限る (※)

- プレスレビュー

- 演説の報道 -- 立法・行政・司法機関の各種会議や学会、政治的儀式といった公共性の高い場における演説内容を、報道機関やテレビ放送がニュースとして報道する行為 (報道する発言が全量であっても構わない)

- オークション -- グラフィックアートや造形美術作品の全部または一部複製し、公的競売に用いられるカタログに収録して、競売前に公衆に頒布する行為

- 教育・研究 -- 教育・研究目的の例示のために行う、著作物の複製や演奏・上演 (※)。ただし教育現場であっても娯楽活動の目的は不可。想定対象者は学生、教員および研究者など教育・研究活動に直接関与する主体に限る。また、演奏・上演や複製によって収益が発生してはならない。第三者による著作物の利用に際し、複製権の譲渡に不利益を生じることなく、また利用料が著作者に支払われなければならない。ただしこの支払条件は教育目的の著作物、言語著作物のデジタル版、ないし楽譜には適用されない

- パロディ等 -- 著作物を活用したパロディ、作風の模倣、風刺人物画の創作 (ただし当該分野の決まりに基づく)(※)[注 46]

- データベース -- 契約に基づき、データベースの中身にアクセスが必要な場合

- 技術プロセス -- 技術的な目的で、一時的に著作物の複製が必要な場合 (インターネット・ブラウザのキャッシュなど[245])

- 障害者福祉 -- 一定の条件に基づく、図書館、公文書館、資料館、マルチメディア文化施設などによる著作物の複製ないし演奏・上演

- 保存・閲覧 -- 美術館や公文書館が著作物の保存、あるいは私的な調査・研究のため施設内での閲覧または専用端末での閲覧目的であり、その行為に営利性が認められない限りにおいて行われる複製

- 直接報道 -- グラフィックアート、造形美術ないし建築作品の一部または全部を使った文書化・映像化・デジタル化による報道 (ただし利用量・質や目的妥当性が考慮される)

上記の例外・制限規定はフランスでは極めて厳格に解釈されており、原則として条文に列記されていない例外・制限規定を裁判所が独自解釈で追加することを認めていない[246]。

フェアユース導入論

フランスを含む欧州各国では、米国著作権法のようなフェアユースの法理による、一般的な著作権制限の条項に対して否定的な立場をとっている[247]。したがって、上記の例外・制限規定はフランスでは極めて厳格に解釈されており、原則として条文に列記されている例外・制限以外を裁判所が独自解釈で追加することを認めていない[246][247]。この方針は、2001年のEU情報社会指令に起因する。情報社会指令では、制限条項を21条件に限定しているだけでなく[203]、EU加盟国の国内法でこの21条件以外を追加規定することを禁じている[248]。さらに2012年の孤児著作物指令 (2012/28/EU) で1条件[203]、2019年のDSM著作権指令 (2019/790/EU) で制限条項を3条件追加した[249]。またフランス破毀院は2006年2月28日、過度な制限・例外規定の追加を抑制する通称「スリーステップテスト」に基づき、著作者に本来認められている諸権利の不当な侵害を抑止する判決を下している[35]。

フェアユースの法理を採用するかは、法的な安定性と柔軟性のどちらを重視するかに依存する。フランスのように限定列挙すれば、著作権者にとっては著作財産権の価値が高まると同時に、著作物の創作のための投資と回収の見通しが立ちやすくなる。一方で米国のように一般的な基準を設け、個別判断は裁判所に任せることで、著作物の内容や流通経路といった社会的・技術的な変化にも対応しやすくなるメリットが考えられる[250]。実際、フェアユースを導入している米国よりも、導入していない欧州の方が、インターネットを通じた著作権侵害の件数が多いとの指摘がなされている (2013年時点での比較)[247]。

たとえば、Googleサジェスト機能 (オートコンプリート機能) が著作権法上の複製権侵害に該当するかについて、欧州各国の司法判断は分かれている[251]。楽曲を例にとると、一般ユーザがGoogle検索で「(楽曲のタイトルの名前)、.mp3、.rar」などとキーワード入力すると、違法なデジタル楽曲シェアサイトが検索ヒットすることから、Googleが著作権侵害サイトにユーザを誘導してしまうおそれがある。これに対し、フランスではパリ大審裁がGoogle有利の判決を2011年5月に出している。これは、サジェストされた検索結果が必ずしも違法サイトに限らないとの理由からである[252]。

拡大集中許諾制度と孤児著作物

拡大集中許諾制度 (別称: 拡大集中ライセンス制度、英: extended collective licensing、略称: ECL) とは、従来型の著作権管理団体 (集中管理機関) への権利委託スキームを発展させたものである[253][254]。基本的には、著作権者と著作物の利用者の間で利用許諾 (ライセンス) を1対1で契約締結する。しかしこれでは利用料の徴収業務などが煩雑化してしまうため、両者の間に著作権管理団体が窓口として介在し、複数の利用許諾を N対1対N で締結する[255][256]。このような複数の著作権者が著作権管理団体に権利委託して集中しているスキームが従来型の集中許諾制度である[253][254]。これを援用した拡大集中許諾制度では、著作権者と著作権管理団体間で直接の権利委託関係がなくとも、著作権管理団体が利用許諾を利用者に対して出せる仕組みである[253][254]。特に図書館や美術館といったデジタル・アーカイブ事業を展開する機関のほか、放送事業者といった著作物の大量利用者にとって、許諾取得 (権利処理) を円滑に行えるメリットがある[257]。

フランスでは、2012年3月1日法 (法令番号: 2012-287) を成立させてフランス著作権法を改正しており、20世紀以前の絶版書籍をデジタル再頒布する規定を追加している (L134条-1からL134条-9)[258][259]。これは一種の拡大集中許諾制度と見なされている[260][261]。2001年1月1日より前 (2000年12月31日以前) にフランスで発行された書籍のうち、紙印刷・デジタル媒体いずれの形式でも出版社が既に絶版扱いにしているものがデジタル再頒布の対象となる[258][259]。当制度の運用の流れは以下の通りである[258][259]。

- フランス国立図書館 (BnF) が対象となる絶版書籍の一覧をデータベース化してオンラインで一般公開する。

- 当データベースに登録後、絶版書籍の著作権者や出版社がオプトアウト (デジタル化拒否) を選択できる猶予期間として6か月間が設けられており、

- この期間が過ぎると文化省大臣から認可・指定された著作権管理団体によって絶版書籍はデジタル複製され、一般に頒布される。

当制度は、米国発の無料書籍デジタルスキャン・閲覧サービス「Google ブックス」を念頭にした対抗措置で立法化したと言われている[258]。

→Google ブックスの無断デジタルスキャンの違法性が問われた事件については「全米作家協会他対Google裁判」を参照

当制度が絶版書籍の著作権者の権利侵害に当たるとの懸念から、憲法院 (違憲審査権を有する司法機関で、最高裁から独立) で審理された結果、2014年に合憲の判断が下されている (Soulier and Doke事件)[258]。

また拡大集中許諾制度の文脈で語られることの多い孤児著作物 (著作権者が誰なのか不明な著作物) に関しては、2012年10月に孤児著作物に関するEU指令 (2012/28/EU) が成立し、一定条件を満たせば孤児著作物の著作者から許諾を得ずとも、第三者が著作物を利用できるようになった (ただし写真の著作物は除く)[262][263]。欧州連合知的財産庁 (EUIPO) が孤児著作物の検索データベースを一般公開している[264]。これに対応する形で、フランス著作権法ではL135条-1から-L135条-7(第5節 孤児著作物の一定の使用に関する特別規定) にて規定されている。孤児著作物が公表される際には、DR (droits réservés、権利留保の意で英語の "all rights reserved" に相当) の文字が表記される慣行がある[265]。

さらに2019年成立のDSM著作権指令 (2019/790/EU) を受け、拡大集中許諾制度がフランスでも本格導入されている (L324条-8-1からL324条-8-5)。これは上述の20世紀以前の絶版書籍デジタル再頒布をさらに修正して、一般化する法対応である。対象著作物のジャンルをビジュアル・アートにも拡大適用する一方、利用目的に高等教育や研究活動といった文言を加えて定義を厳格化するなどの配慮が見られる[266]。

著作権侵害と救済

著作権侵害とは具体的に、他者による著作物の演奏・上演、複製、翻訳、翻案、変形、編曲などが挙げられている (L122-4条)。権利侵害された者は、民事あるいは刑事手続によって救済される[267]。民事訴訟の場合、侵害行為を「認識」してから5年以内の出訴が認められている、また刑事手続の場合は、侵害行為が「発生」してから6年以内とされている[2]。

刑事事件の場合、文書・楽曲・スケッチ・絵画などを印刷出版すると、偽造の罪に問われ、3年以下の禁固または30万ユーロ以下の罰金が科される (L335-2条)[2]。また、著作隣接権者に無断で実演、複製、公衆伝達、利用の提供を行うと、同様に3年以下の禁固または30万ユーロ以下の罰金となる (L335-4条)[2]。ただし著作権侵害者が組織犯罪の場合は、それぞれ7年以下の禁固または75万ユーロ以下の罰金に上限が引き上げられる。さらに再犯の場合、初版の刑罰の上限が2倍に引き上げられる[2]。これらの罰則は、2006年のDADVSIを受けて追加された条項である[268]。禁固や罰金以外にも、偽造品の差押や破棄、侵害行為の差止、企業活動の停止、インターネットへのアクセスなど著作権侵害の手段利用を最大1年間禁止といった刑事上の措置も取られる。海賊版などの輸出入が発見された場合は、税関がその物品を差し押さえる権利を有している[2]。

民事訴訟の場合、提訴できるのは著作権者 (著作者本人だけでなく、著作財産権を譲渡・相続した者を含む)、あるいは著作権者に代わって利用料を徴収する著作権管理団体のみである。独占ライセンスあるいは非独占ライセンス先は提訴できないものの、著作権侵害が認められた場合、損害賠償の受取人になることができる。2015年4月より、事前に著作権者が侵害者に対して警告を発したり、和解などを試みることが、民事訴訟の事前要件として定められた。ただしその後の判例により、これらの友好的な事前対応を怠った場合でも、著作権侵害の訴訟を認めるケースが存在している[2]。

インターネット上の二次侵害と免責

→アメリカ合衆国の類似免責条項 (DMCA notice and take-down) については「デジタルミレニアム著作権法」を参照

著作権法における「二次侵害」ないし「間接侵害」とは、他者の著作物を不法に利用した一般利用者 (つまり「直接」の権利侵害者) に対し、権利侵害の場や手段を提供した者に「間接」的に発生する権利侵害の責任である[269]。

インターネット経由の権利侵害に対してEUでは2000年、電子商取引指令 (2000/31/EC) を制定した。当指令の第12.3条などを国内法化する形でフランスでは2004年にデジタル経済法 (通称: LCEN、法令番号: 2004-575)[270]を制定しており、インターネット上の不法コンテンツのアクセスブロックや除去制度の根幹を成している (特にLCEN第6.I条参照)[271][注 47]。LCENに基づき、不法コンテンツの通信環境を提供したISP (インターネット・サービス・プロバイダー) やホスティングサービス事業者などに対しては、原則として著作権侵害の免責規定が適用されるが (いわゆるセーフハーバー条項)、著作権者からの通報を無視して不法コンテンツを掲載し続けた場合には、二次侵害の責が問われる。また裁判所はこれら事業者に差止命令を出す権限を有する[273]。

さらにEUでは2019年、DSM著作権指令 (2019/790/EU) を成立させている。これを受けてフランスでは2021年5月12日のオルドナンス (法令番号: 2021-580) を通じて、同指令の第17条から21条を国内法化している[274][266]。特にDSM著作権指令の第17条は批判的な文脈で「アップロード・フィルター条項」[275][276]とも呼ばれており、YouTubeなどのオンライン・コンテンツ共有サービス上に一般利用者が権利侵害コンテンツを投稿した際に、そのサービスのプロバイダー (つまりYouTubeなど) が負う責務と免責条件がフランスでも明文化されている[266]。

前提として、ここで責務が問われるコンテンツ共有のサービスプロバイダーであるが、営利目的の大規模プラットフォーム事業者を指す (著作権法 L137-1条-1)[266]。つまり、非営利のWikipediaや教育・科学振興目的のレポジトリ、オープンソースのコンテンツ開発・共有プラットフォーム、起業3年以内で年商1000万ユーロ未満の新興企業などは除外される[274]。その上で、営利目的で運営されるプラットフォーム上での不正コンテンツ共有は、著作財産権の上演・演奏権に (L137-2条-I)、また著作隣接権の公衆伝達権またはテレビ放送権に抵触するおそれがあるため (L219-2条-I)、コンテンツの著作権者から事前に利用許諾を得る必要がある[266]。

以下の義務3点のいずれかを怠って、許諾のないコンテンツを共有したサービスプロバイダーは著作権侵害と判定される (換言すれば、これら3点を遵守すれば二次侵害を免責される)[266][274]。

- (1) 著作権者・隣接権者などからの許諾取得に際し、最善の努力を尽くすこと

- (2) 業界の慣行に照らし合わせた高度な善管注意義務のもと、不正コンテンツを利用できないよう対処すること

- (3) 著作権者・隣接権者などからの通知を受領した後、速やかにコンテンツへのアクセスブロックや削除を行うだけでなく、同一コンテンツの再アップロード防止策を講じること

ただし、コンテンツ共有サービス全体の常時監視といった能動的な対応まで求められておらず、あくまでコンテンツの著作権者・隣接権者などからの通知を受けてから適切に対応することが定められている (L137-2条-III、L219-2条-III(4))[266]。

一方で、コンテンツ共有サービスの利用者側に認められている表現の自由にも配慮してバランスをとっており、「利用者の権利」と題する条文の節も著作権法内で設けられている。具体的には以下が規定されている[266]。

- (1) サービスプロバイダーはサービス利用規約内で、著作物の合法的な利用 (例外・制限規定) に関する情報を記載し、利用者側に情報周知すること

- (2) コンテンツへのアクセスブロックや削除に対し、利用者側が不服申立できること

- (3) 利用者側の不服申立に対し、権利者側がブロックや削除を継続要求する場合は、正当な理由に基づくこと

- (4) サービスプロバイダーの対応が紛争に発展した際には、利用者・権利者ともに裁判所への提訴のほか、Arcomへの通報も可能

管理・取締機関

視聴覚・デジタル伝達規制局 (Arcom)

特にインターネット経由での著作権侵害に対しては、政府系独立機関である視聴覚・デジタル伝達規制局 (L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique、略称: Arcom) がフランス国内で取り締まりの重要な役割を担っている[注 48]。以前はフランス文化省傘下の著作権監視機関であるHADOPIが取り締まってきたが[86]、電気通信事業者や放送事業者などを監督・規制する視聴覚最高評議会 (略称: CSA) と2022年1月1日に合併し、Arcomに組織再編された[281][279]。

前身のHADOPIの設立経緯であるが、違法ダウンロードに対するインターネット・アクセス制限を目的とした2009年制定のHADOPI法[注 20]に基づき、インターネットを介した著作権侵害に対し、文化省に属する組織であるHADOPIが設立された[2]。HADOPIがインターネット上で著作権侵害を認識すると、被疑者に対して警告・改善通知を発信できるようになった (L335-7-1条)[2][16]。HADOPI法上は具体的な制限はないものの、HADOPIの取締対象はPeer-to-peer (P2P) での違法コンテンツのアップロードおよびダウンロードに限定されると解されている[282]。ただしHADOPIは行政機関であることから、司法機関である裁判所のように侵害行為の差止命令を出すことはできず[2]、あくまでインターネット利用者、著作権者、ISPおよび刑事裁判所の間を仲介する組織として位置づけられている[283]。いわゆる「三振法」をHADOPIは採用しており、三度の警告後、著作権侵害を検察に通達し、刑事手続に進む流れとなっている[2][284]。なお、インターネット上のコンテンツ侵害に対する刑罰を規定しているL335-7-1条[16]は2024年現在、HADOPIから改称・組織改編したArcom (視聴覚・デジタル伝達規制局) に警告通知の実施主体が移っている[注 49]。

2014年のHADOPI公式データによると、2014年5月の1か月間に発信した警告通知件数は、一度目が149,357件となっている。一度目の警告後、6か月以内に著作権侵害コンテンツにアクセスし続けて二度目の警告を受けた割合は約1/10となっている。さらに最終三度目の警告を受けた件数は月間71件であった[286]。また、HADOPIを含む公共機関がインターネット経由の著作権侵害の取締に費やした金額は年間2,330万ユーロから2,600万ユーロに上るとの試算もある (2012年調査報告、取締だけでなく合法的なコンテンツ利用への誘導・啓蒙活動費用も含む)[287]。

著作権管理団体

著作権管理団体 (集中管理機関) とは、個々の著作権者や著作隣接権者から委託を受けて管理を行う組織であり、利用許諾の締結やライセンス料の徴収・分配のほか、利益団体として対外的な交渉力や政治的圧力を有する側面も持つ[288][289]。日本では著作権法とは別に著作権等管理事業法が定められているが[290]、フランスでは著作権法の一部に著作権管理団体に関する規定を内包している (L321条以降)[291]。

2012年時点の統計データによると、フランスの著作権管理団体が徴収・分配した総額は1,470,980,000ユーロ (14億ユーロ超、日本円換算で1,510億円相当) に達しており、その内訳は狭義の著作権 (著作者本人の権利) 関連が1,203,466,000ユーロ (81.8%、1,235億円相当)、著作隣接権関連が266,921,000ユーロ (18.1%、274億円相当) となっている。狭義の著作権を管理する最大の団体は音楽系のSACEMであり、802,600,000ユーロ (54.6%、824億円相当) を占めている。一方、著作隣接権を管理する最大の団体は映画製作者を束ねるSCPPで、73,438,000ユーロ (5.0%、75億円相当) である[292][注 50]。

著作権は著作者および著作隣接権者に独占的な権利を与えるものであるから、原則として欧州連合競争法 (特に欧州連合の機能に関する条約 第101条および第102条) の適用対象外となる。ただし、著作権を預かる著作権管理団体が、その地位を濫用して市場に大きな影響をおよぼしている場合には、不正競争行為の取り締まり対象となる[2]。フランスでは競争法 (日本の不正競争防止法に相当) が商法典の第4編 (L410-1条からL470-14条) に収録されている[294][295]。著作権管理団体への規制の文脈においては、カルテル (談合) を禁じる商法典L420-1条と、優越的地位の濫用を禁じる商法典L420-2条が特に重要となってくる[296]。ドイツのように主要な著作権管理団体が6組織に限定される国もあったり[297]、国によっては1ジャンルあたり1団体しか著作権管理団体の存在を法律上認めていない場合もあるが[298]、フランスでは少なくとも25団体が著作権を監督する文化省の認知下にあり、著作物のジャンルや権利者の特性に応じた多様な運営がなされている[297]。

フランスにおける著作権管理団体の歴史は古く、世界初の著作権管理団体と言われる[299][289]演劇法立法促進事務局 (Bureau de législation dramatique) は1777年にフランスで設立されている[300][289]。また、フランスのSACEMは音楽業界では世界最古の著作権管理団体であり[301][302]、19世紀に音楽著作権の団体が立ち上がったのはフランスに続き、イタリア、オーストリア、スペインの3か国のみである[303]。

著作権法の成立と改正の歴史

要約

視点

→詳細は「著作権法の歴史 (フランス)」を参照

上述の現代フランス著作権法に至るまでの沿革を以下に解説する。

フランスにおいて、著作権の概念の前身とも呼べる「特権許可状」[注 51]を国王が初めて発行したのは、ルイ12世治世下の1500年頃である[注 52]。この特権許可状は劇場運営者や印刷業者[174]、書籍商[175]といった著作隣接権者に対して与えられるものであり、著作者本人の保護を目的としたものではなく[176]、むしろ著作者を搾取する側面があった[174]。その後、徐々に特権許可状の発行対象が広がっていき、1777年の王令によって言語著作物の著作者とその相続人に対し、永久著作権 (無期限の著作権) が認められることとなった[175][236][172]。これにより、書籍業者の支配権は弱まった[305]。また戯曲においても、著作隣接権者と著作者間の対立激化を受け、1777年には演劇法立法促進事務局 (Bureau de législation dramatique、後の劇作家作曲家協会 (SACD)[300][289]) が設立された[300][289]。当組織は世界初の著作権管理団体と言われている[299][289]。一方、絵画・版画・彫刻などの美術品については、(楽譜を含む) 言語著作物とは歴史が異なり、美術作品にも著作権が認められるようになったのはフランス革命以降である[306]。

国王の権威を否定するフランス革命が1789年に勃発したことを受け、特権許可状の制度も廃止されていくこととなる[307]。同年にはフランス人権宣言が出され、これを法源として[308]、1791年1月13日 - 19日法、および1793年7月19日 - 24日法の2本が制定されたことにより、現代のフランス著作権法の原点となる制度が開始された[309][310]。当時、本格的な著作権法としてはイギリスで制定された1710年のアン法が存在したが[311]、フランスもアン法を一部取り入れる形で著作権法を整備したことになる[注 53]。1791年法は演劇著作物に限った上演権・演奏権を、1793年法は著作物の範囲を広げた上で出版権・複製権を、それぞれ著作者に認めるものであった[309]。しかし1777年の王令によって書籍に永久著作権が認められていたにもかかわらず、1791年法と1793年法によって、権利保護期間はそれぞれ著作者の没後5年および10年にそれぞれ短縮されている[314]。この2本の法律は、1957年3月11日法まで160年以上もの間、抜本的改正なしで運用され続けた[315][236][309]。

その後、ナポレオン・ボナパルト (ナポレオン1世) による帝政期に入ると1806年6月8日法が制定され、再び劇場を特権許可状制度に戻し、上演の題目も制限し、検閲制度も一時的に復活させている[316]。1810年にはいわゆるナポレオン五法典の一つを構成する刑法典 (Code pénal) が制定され、著作物の無断複製を禁じたほか、フランス国外で製造された海賊版の輸入取締の根拠となった。偽造品の没収だけでなく、偽造者への罰金や著作権者への損害賠償なども定められた[317]。

19世紀のフランスはナポレオン帝政後に王政、共和制、帝政、共和制と体制が目まぐるしく変化していたが、欧州で最も中央集権化が進んでいた国でもあった。また欧州で最も使用頻度が高い言語がフランス語であった。したがって、フランス語の著作物は欧州に広く流通し、その結果、フランス国外で海賊版が大量に複製され、それがフランスに逆輸入する事態も発生した[318]。また、フランス国内における外国人著作物の保護もなされていなかった[注 54]。こうした問題意識に基づき、対外的には著作権では初の多国間条約であるベルヌ条約がフランス主導で起草され、1887年12月7日にベルヌ条約は発効した[注 55]。一方フランス国内を見ると、19世紀は総合的な著作権法の制定には至らず、保護期間の延長が改正議論の中心であった[322]。1866年7月14日法によって、著作権の保護期間が著作者の没後50年に延長している[323][324]。

→「ベルヌ条約 § 歴史」も参照

20世紀に入ると著作物のジャンルや伝達・流通手段が多様化し、これに対応した著作権法の整備が段階的に行われている。たとえば音楽の分野では、20世紀初頭に蓄音機とレコードが一般に商品化されており[注 56]、レコード録音権を巡る訴訟がフランスで相次いだことから[注 57]、レコード録音使用料の支払が義務化された[329]。また1902年3月11日法によって、建築や彫刻、装飾用のイラストといった応用美術にまで著作権保護が拡大している[330]。1920年5月20日法により、世界初の追及権が美術作品に認められた[330][66]。

第二次世界大戦後には1957年3月11日法 (法令番号: 57-298) によって著作権法が大幅改正され[331]、フランス革命期の1791年法と1793年法以降に蓄積された判例や最新の学説を1957年法に取り込んでいる[236][331]。これにより、写真や映画、ラジオ放送、レコード、テレビ放送といった新たに伝達媒体にも対応している[332]。また同法では著作者人格権も初めて成文化した[56]。

続いて1985年7月3日法 (法令番号: 85-704) によって著作隣接権を新たに明文化した[236][333][35]。人工衛星による通信や有線放送の出現などを受け、著作者本人と著作隣接権者の一部である放送事業者などとの間で、利害の不均衡が生じたためである[334]。また同法では、コンピュータ・プログラムが著作権保護の対象として追加され[236][237]、音楽著作物の著作権保護期間が50年から70年に延伸している[228][335]。1992年7月1日法 (法令番号: 92-597) によって過去の法令を全面改廃し、現在の知的財産法典 (略称: CPI) の第1部に著作権法が収録された[236][309]。

その後も、フランスは欧州連合 (EU) 加盟国 (および前身の欧州共同体 (EC) 加盟国) として、各種著作権指令に基づき、必要に応じて国内法化を行っている。EU指令の国内法化とは、既存の国内法ではEU指令の求める結果・水準を満たせない場合、国内法を改正あるいは新たに立法する手続を指す[336]。

→詳細は「著作権法の歴史 (フランス) § EU指令とフランス国内法改正」を参照

関連項目

- 著作権 - 世界各国の総説

- 著作権法 (欧州連合)

- その他各国の著作権法

注釈

- フランスの著作権は伝統的には La propriété littéraire et artistique (直訳: 文学的および芸術的所有権) と呼ばれていたが、著作物の対象が拡大したこと、また著作者本人だけでなく著作隣接権者にまで保護対象が拡大したことを受け、現在は使用頻度が下がり、Les droits d'auteur et les droits voisins du droit d'auteur en France (意訳:著作者および著作隣接権者に関する権利) が一般的である[4]。著作者本人の権利は1957年3月11日法、著作隣接権は1985年7月3日法が著作権法として存在し、これらは産業財産権と共に1992年にCode de la propriété intellectuelle (知的財産法典) として法典化された[2]。

- 条数の前に付された "L" の文字は "Législation" の略語で、立法府で成立した法律を表す。"R" の文字は "Règlement" (英語の"Regulation"に相当) の略語で、大臣または政府機関が発する「規則」を表す。また、立法府が政府に権限移譲して制定されるオルドナンス (Ordonnance、英語の "Ordinance" に相当) や、首相が規則の一部であるデクレ (Décret) をそれぞれ発することがある[17]。例えば2019年にEUで成立したデジタル単一市場における著作権に関する指令 (2019/790/EU) に基づき、フランスでは2021年5月12日にオルドナンス 第2021-580号が発せられて国内法化した[18]:はしがき。各種用語の日本語訳は、公益社団法人著作権情報センターの2023年2月発行・改訂版の表記[18]を一部参照している。

- フランス著作権法に詳しい弁護士・井奈波はフランスの著作者人格権を4つに分類し、その1つを「尊重権」(le droit au respect de l'œuvre、英訳: the right of respect for the works) と呼んでいるが[19]、著作権法の米仏比較を行った法学者Peelerは「同一性保持権」(droit a l'intégrité、英訳: the right of integrity) と呼んでいる[22]。フランス経済・財務省のウェブサイト上でも「尊重権」の用語が用いた上で、respect de son intégrité (英訳: respect for integrity、同一性保持) とrespect de son esprit (英訳: respect for the author's spirit、著者の意思尊重) の2つを包含すると定義していることから[23]、本項では「尊重権」の表記を採用した。また、知的財産法典に収録前の旧法をベースに執筆されたフランスの著作権法学者Colombetは著作者人格権を「公表権」[24]、「氏名尊重権」[24]および「著作物尊重権」[25]と分類した上で、著作物尊重権は著作物が過度に変形されて公表されるのを著作者が阻むことができる権利であると位置づけている[25]。なお、日本の著作権法上では「同一性保持権」とは別に「名誉声望保持権」が著作者人格権の支分権の一つに挙げられており、たとえ無断で著作物を改変しなくとも、著作者の人格を傷つけるような著作物の利用方法 (例: 名画を風俗店の看板に利用する) を禁じている[26]。

- 欧州連合 (EU) では、1996年にデータベース指令 (96/9/EC指令) が成立してデータベースの著作権保護を規定しており、これに基づいてフランスでも1998年7月1日法 (法令番号: 98-536) を成立させて国内法化している[41]。EUではデータベースを「内容物」(コンテンツ) と「データ構造」に分類の上、前者はスイ・ジェネリス権で、後者は著作権本体でそれぞれ別個に保護すると定めており、スイ・ジェネリス・データベース権の保護期間は15年である[40][41]。著作権本体で保護されるには、知的な「創作性」が要件として求められる一方[注 8]、スイ・ジェネリス・データベース権は保護に値するだけの「実質的投資」(英: substantial investment) があるかが問われる[41]。またフランスでは (著作権の文脈とはやや逸脱するが)、既に1978年には情報処理及び自由に関する国家委員会 (略称: CNIL) が独立行政機関として設立されており、データベースに収録されている個人情報の不正アクセスを取り締まる体制が整っていた[41][45]。

- たとえば同じ大陸法系の日本では、著作者人格権を含む一般的な人格権は相続の対象にならず、すなわち本人死亡で消滅するとされている (b:民法第896条 但書)。

- DADVSIやHADOPI法の前提となった欧州連合の著作権法に関する指令のデジタル消尽に関する規定に関連し、欧州司法裁判所 (CJEU) はUsedSoft事件やTom Kabinet事件などの裁定を下している[87][88]。UsedSoft事件は2012年7月3日のCJEU判決 UsedSoft GmbH v Oracle International Corp., Judgment of the Court (Grand Chamber), 3 July 2012. Case C-128/11[89]を、Tom Kabinet事件は2019年12月19日のCJEU判決 Nederlands Uitgeversverbond and Groep Algemene Uitgevers v Tom Kabinet Internet BV and Others, Judgment of the Court (Grand Chamber) of 19 December 2019. Case C-263/18[90]を参照のこと。

出典

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.