Remove ads

石臼(いしうす、英: quern-stones[1])とは、石製の臼のこと。

石臼は、石でできた臼であり、さまざまな素材を挽いて[2]製粉するための道具である。

石臼は、上下一対のペアで使用される[3]。一般に挽き石臼では、下部の静止した石が「固定臼」と呼ばれ、上部の可動する石は「回転臼」と呼ばれる。中央の穴は「投入口(もの入れ)」と呼ばれるもので、ここから穀物などが臼の内側に送られる。また、脇に挽き手の差込穴があって回転臼を回すことができる[4]。

こうした石臼は新石器時代に穀物を粉末に挽くために最初に使用された[5]。この意味では、この時代の石臼は考古学の研究対象ともなり、(考古学的な意味での)「石器」でもある。

新石器時代や後期旧石器時代の人々は、石臼を使って穀物、木の実、根菜などを粉挽きしてから作った食品を消費していた[6]。後年になると食品だけでなく、顔料や製錬前の鉱石を粉砕する目的でも石臼が用いられるようになった。こうした石臼には「ひき臼」と「つき臼」がある[7][8]。

西洋の石臼は、サドルカーンと呼ばれる磨臼(すりうす、学術的には石皿)から始まり、やがて上石を手動で平行回転させるロータリーカーンと呼ばれる手挽き石臼が出現する[7]。その後、手動ではなく動力を用いた「碾臼」(ひきうす)ことミルストーンが開発される[7]。

日本に回転式の挽き石臼が伝来したのは『日本書紀』によると7世紀頃といわれており、鎌倉時代から室町時代にかけて抹茶を挽く道具として上流階級に普及した[8]。石工の技術の発達とともに江戸時代には民衆にも普及した[8][9]。

現代でも石臼は使われ続けており、電力供給をあまり当てにできない地域などでは石臼は今も製粉のための主要な道具である。また高速回転の刃で粉にして風味が落ちてしまうような上質の食品では、高速回転刃によって食品が瞬間的に高温になってしまうのを避け、あえて石臼で粉にする製法が高く評価されることも続いている。例えば茶の名産地の「宇治」の抹茶は、現在でも石臼によって茶葉が挽かれて(「石臼挽き」)抹茶となっている。石臼で抹茶を作ったほうが香りが良く、最高の抹茶は石臼挽き、という評価になっている。昔との違いと言っても、動力が手動から電動機(電気モーター)になった、というくらいの違いでしかない。

Remove ads

上石は一般的に凹面形状で、下石は凸面形状である。古いゲール語の諺に「回転臼が凹んでいる時、挽き石臼は最高の成果をあげる」[10]とあり、上は凹面で下が凸面というのが望ましい形状である。時々リンズが木片(または別の素材)として存在し、中央の軸受け機構として機能しつつも[11]、穀物などを粉砕面に供給できるようになっている。上石には、もの入れの周囲に隆起した縁取りの杯状領域があるものもあった[12]。大半の回転臼には上面に挽き手の穴があり、利用者は棒を垂直に立てて使うことで、臼を回転させることが可能となる[13]。

もの入れに投入された素材は、上石と下石の接触面の回転による摩擦で砕かれる[8][3]。日本では佐渡地方などを除いて反時計回りの臼である[8]。接触面には4から8分画の目が刻み込まれており、上臼の「もの入れ」から投入された原料は円周の外側に向かって進みながらせん断や摩擦により粉砕される[3]。関東や九州では6分画、西日本には8分画のものが多い[8]。

材質

挽き石臼に最適なタイプの石は玄武岩のような火成岩である。これらには自然な粗い表面があるが、穀物は容易に分離しないので粉末になる素材が粗粒にならない。しかし、そのような岩石が常に利用できるわけではなく、砂岩、珪岩、石灰岩を含む多種多様な岩石から石臼が製造されている。

南レヴァントでは玄武岩の石臼が他の岩石から製造されたものよりも好まれたことが、ラターの調査により判明している。彼の主張によると、玄武岩の手挽き石臼は長距離輸送されたものだったので、日々の実用的な機能にもかかわらずステータスシンボルとしても使われていたという[14]。

Remove ads

穀物

石臼は、世界中の多くの文明で材料を製粉するために使用され、中でも欧米ではパンづくり用の小麦粉を作るために穀物を挽くカーンストーン(手挽きの石臼)が最も重要だった。機械化された形の製粉、特に水車と風車が出現した時にそれらは一般的にミルストーン(碾臼)と置き換わり、動物が碾臼を操作するのにも使用された。 しかしながら、西洋以外の文化地域では手挽きの石臼が現在でも製造されて普通に使用されていることも多く、世界各地にて機械化への転換がなされるのは20世紀頃である。

マヤ文明の初期に、ニシュタマリゼーションの工程は、硬くて熟したトウモロコシを水と石灰で煮た点が特徴的だった。そのようにしてニシュタマリを製造し、それをメタテと呼ばれる石皿の上で磨石を使って磨り潰すことにより、平たいパンケーキ用の無発酵生地を作った[15]。

少なくとも1万年前、中国では小麦を小麦粉に製粉するのに手挽きの石臼が使われた。手動で小麦をこすることによる小麦粉の製造には数時間かかった[16]。中国では新石器時代にサドルカーンが知られていたが、回転式の石臼は戦国時代 (中国)まで出現しなかった[17]。

穀物以外

民族誌的証拠やメソポタミアの文書によると、穀物はもちろんだが木の実、種子、果物、野菜、ハーブ、香辛料、肉、樹皮、色素、粘土など様々な食品や無機物質が石のひき臼やつき臼を使って加工されたことが示されている[18]。さらに、手挽き石臼を分析したある研究で、一部の臼がそれらの元になった岩石とは異なり、砒素やビスマスの痕跡があったり、アンチモンのレベルが岩のものより10倍高いことが示された。これは恐らく、医薬品、化粧品、染料の製造、または合金の製造においてさえも挽き石臼を使用していたためだと、その著者たちは結論付けた[19]。

採鉱採掘後の金属鉱石の粉砕には石臼が広く使用された。 その目的は、精錬の前に例えば洗浄によって分離させることが可能な微細鉱石の粒子を遊離させることにあった。 そのため古代の金採掘でそれらが広く用いられた。

偶発的な使用

暴力に用いられた例が、士師記に記載されている(9:53; NRSV):「その女性がアビメレクの頭の上に碾臼の上石を投げつけ、頭蓋骨を砕いた」。

Remove ads

ノッキングストーン(en)は少量のシリアル製造に使用されたものだが、最初期の形態のサドルカーンに該当するものとされる。 これまでで最も昔のものはシリアのテル・アブ・フレイラで紀元前約9000年に遡るものが発見されている[5]。その後の発展は回転式挽き臼であり、いくつかの形状がある。

サドルカーン

サドルカーンは日本で「鞍形石皿」と訳され、石臼というよりも石皿の範疇である[20]。手で持つ磨石を押し引きする平行な揺動または転動により(中央部がすり減って)鞍のように見える形状になる。古代で最も広く使用されたタイプであり、紀元前5世紀から4世紀にもっと効率的なロータリーカーン(回転式挽き臼)に置き換わっていった[21] 。サドルカーン用の磨石は、一般的にはだいたい円筒形で両手で使用されるか、または半球形で片手で使用される。これは磨り潰し動作だけでなく粉砕運動を提供し、小麦など麦芽粒を粉砕するのにより適している。 麦芽系ではない穀物でサドルカーンから粉末を製造することは容易ではない。

ロータリーカーン

その名前が示すように、ロータリーカーンは材料を磨り潰すのに円運動を利用しており、これは上石と下石の両方が一般的に円形だったことを示している。ロータリーカーンの上石はサドルカーンの磨石よりはるかに重く、麦芽以外の穀物を粉末に磨り潰すのに必要な重量を提供している。場合によっては、石の研削面が互いにぴったり合っており、上石はわずかに凹状で、下のものは凸状になっている。

蜂の巣型

このタイプでは上石が半球形またはパンの形をしていて、研削面まで穴から落ちてくる穀物を保持するための円錐ホッパー(もの入れ)を中央に備えている。それは底石の中央の穴に合うピボット(回転軸となる支点)で定位置に保持される。また上石には、傾斜がきつい面に水平な深い差込穴があり、そこに上石を回転または振動させるための挽き手として使われる木釘が据えられる。これがブリテン諸島に現われたロータリーカーンの最初期型である。それは鉄器時代の半ば(紀元前400-300年頃)にイギリスに到着し、恐らく紀元前2世紀しばらく後にスコットランドからアイルランドの北半分に広がった[22]。

円盤型

調節可能な円盤型のロータリーカーンは、蜂の巣型より大きくて平らで円盤状の石臼である。下石は完全に穴が開けられ、上石の上面にある浅い差込穴に入れた長い挽き手で回転した。それらは2500年前にスペインで生まれたと考えられており[23] 、紀元前200年頃にスコットランドに到着したようである。この鉄器時代型は、有史時代にもまだ使われていた調整可能なハイランドの挽き石臼によく似ている[24]。

ガーネットは1800年のスコットランド旅行で、手挽き石臼の使用について次のように説明している。「挽き臼は直径約20インチの、一般的に砂岩または花崗岩の2つの円形の石でできている。下石には頂部が丸まった木釘があり、この上にある上石は上部の大きい穴で固定された木片によって下のものとまさに触れあうよう上手くバランスがとれており、しかしそれは穴を埋めてはおらず、挽き場を供給するための空間がそれぞれの側に残されている。石臼はとても良くバランスが取れていて、中にトウモロコシがない時だと、2つの石の接触から若干の摩擦があるが、それでも非常に小さい運動量で幾度か回転する。トウモロコシが乾燥すると、二人の女性が地面に座り、二人の女性の間に挽き臼が置かれた。一方がトウモロコシを投入して、もう一方が石臼を回す。ケルトの曲をずっと歌いながら、時々お互いに入れ替わった。」[25]

ミニチュア型

直径200mm以下で、大雑把な外見から丁寧な仕上げまでと多彩。垂直な挽き手の差込穴を備えていることが多く、過去には重りなどとして見過ごされてきた新しい階級の挽き臼が確認されている。あらゆる点で、それらはフルサイズの挽き石臼のようであり、それらは少量の種子、鉱物、ハーブを磨り潰すために使用されたことを示す典型的な摩耗の兆候が見られる。それらが玩具として作られた可能性については低いと見られている[26]。

ミルストーン

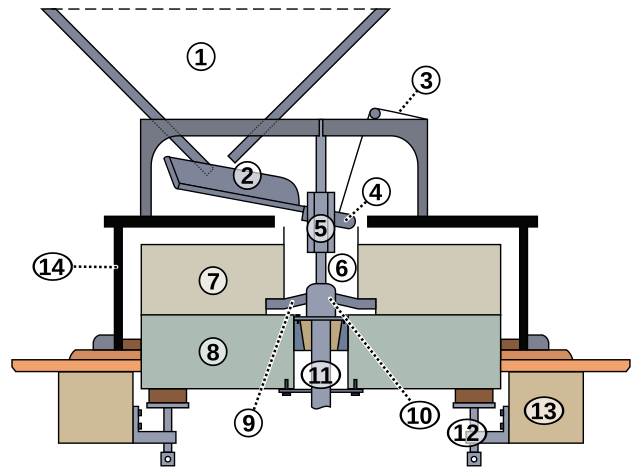

ミルストーンは、小麦や他の穀物を挽くために動力を用いた回転式の石臼で、日本語では「碾臼」と記される。回転臼と固定臼からなるペア構造や特性および用途は手挽きのロータリーカーンと同様である。ただしミルストーンの回転臼は、その駆動機構(風力、水力、潮力など)とつながっている主軸またはスピンドルの頂部にある「メイスヘッド」に固定された、リンズという十字型の金属片で支えられている(後段の名称図参照)。

ミルストーンを作るのに最も適した石の種類は、ブーアストン(buhrstone)と呼ばれる珪質岩、ざらついた質感の多孔質だが固くてきめ細かい砂岩、あるいは珪化した化石を含んだ石灰岩である。

英国で使用されたミルストーンにはいくつかの種類がある。

- 一塊の石から切り出した灰色硬砂岩のダービーシャー・ピークストーンは、大麦を挽くのに使用された[27] 。この模造品はピーク地方国立公園(en)の境界にて道標の飾りとして使用されている。ダービーシャー・ピークストーンはすぐに磨耗して小麦粉の中に石片粉末が残ってしまうため、人間が消費するための小麦粉を作るには望ましいものではなく、一般的には動物飼料を挽くのに使用された。

- フレンチ・ブーアストーンは細かい研削に使用された。フレンチ・ブーアはフランス北部のマルヌ渓谷(en)から来ている。その石臼は一塊の石から切り出されるのではなく、石膏での裏打ちや鉄バンドでの焼きばめ固定をすることで石英の部材から組み立てられる。イングランド南部では、材料が岩の部材として輸入され、地元の工房で完全なミルストーンに組み立てられるだけだった[28]。なお、完成した回転臼と軽量側に施された鉛の重さとのバランスをとる必要があった[27]。

- エメリー鉱の部材から作られたコンポジット・ストーンは19世紀に導入された。補助エンジンが採用された時に、利用可能な高速研削により適していることが判明した[27]。

ヨーロッパでは、さらに別の種類の石臼も使用された(こちらは英国では一般的でなかった)。

溝のパターン

碾臼の表面は、主溝と呼ばれる深い溝によって「分画」と呼ばれる別々の平たい領域に分割されている。主溝から離れていくと副溝と呼ばれる小さな溝がある。溝は(材料を挽くための)刃先の役目をすると共に、挽いた粉を石臼から地面に向かわせやすくしている。

溝と分画は「目」と呼ばれる繰り返しのパターンで配列される。典型的な碾臼は、6または8の分画となっている[31]。各臼の表面には目のパターンが繰り返されている。それらが向かい合わせで置かれる場合、そのパターンが一種の「磨り合わせ」運動で噛み合って、石のせん断や研削といった作用を生み出す。常日頃から使う場合、石は定期的に溝彫りをする必要があり、すなわち切断面を鋭く保つための彫り直しを行う。

碾臼は均等にバランスをとる必要があり、そして臼同士の正しい隙間(ふくみ)を取ることが良い品質の小麦粉を生み出すためには肝心である。

ミルストーンでの製粉

穀物は重力によってホッパーから供給シューに供給される。シューは軸受け石の上にある撹拌機(ダムゼル)の向かい側にあるシューハンドルによって動かされ、そのシャフトが回転臼を動かす。この機構は、供給を回転臼の速度に依存させることによって、ミルストーンへの穀物供給を調整している。穀物は供給シューから回転臼中央のアイと呼ばれる穴を通って落ち、回転臼と固定臼の間で挽かれる。挽かれた粉は横にある臼同士の隙間から出てくる。臼の外枠は床に小麦粉が落ちるのを防ぎ、代わりに袋詰めや次なる処理ができる場所に注出口が取り付けられている。

回転臼は、スピンドル軸受け上の十字型をした金属製リンズで支えられている。スピンドルは、テンタリングギア(レバーシステムを形成する1組の梁)またはスクリュージャッキによって保持され、それによって回転臼をわずかに上下させることができ、臼同士の隙間を調整することができる[32]。回転臼の重量はかなりのもの(最大1500kg)で、この重量が多孔質石に起因する切削作用および粉砕プロセスを引き起こす溝パターンと組み合わさっていく。

水力で動かす一部の碾臼(Peirce Millなど)は約125rpmで回転する[33]。

特に風力で動かす碾臼の場合、回転速度は不規則になる可能性がある。高速になるほどより多くの穀物が供給シューから臼に供給されて、その速い回転速度のためより早く穀物が臼を出てくることになる。碾部では臼同士の間の隙間を減らす必要があり、回転臼のより大きな重さが穀物を押し下げ、かつ研削作用を高めて砥粒が粗くなり過ぎるのを防ぐ。そのことが碾臼の負荷を高め、それで挽きを遅くできるという利点も加わる。逆に穀物があまりにも徹底して製粉されてしまう場合、不適当なら回転臼を上げなければならないこともある。いずれにせよ、粉砕の最中に石臼には決して触れるべきではなく、それをやると臼が急速に摩耗する原因となる。回転臼を上昇下降させる工程は、幅出し(テンタリング)などと呼ばれる。 多くの風車では、テンタリングギアに遠心調速機を追加することで自動化がされている。

粉砕される穀物の種類および利用可能な力に応じて、供給シューの攪拌量を変更したりホッパー出口のサイズを調整することにより、ミルストーンは臼に送りこむ穀物供給量を事前に調整することが可能である。ミルストーンによる製粉は、製粉が多段階で行われる現代の大量生産におけるローラミル[注釈 1]とは対照的に、1段階の工程である。

他の種類の挽き石臼

挽き石臼の他の形状にはホッパー=ラバー(hopper-rubber)やポンペイの挽き臼があり、いずれも古代ローマ人に使用された。大型の回転式挽き石臼は通常、上石に取り付けられた木の延長アームを介してロバや馬によって動かされた。

Remove ads

追加で彫刻が施された多くの上石が発見されているが、装飾は必ずしも実用的な機能目的と切り離せるほど単純ではない。デザインは円運動時の上石の外観に注ぎ込まれており、種子を粉末に変える(ある種の変容魔法のような)石臼の機能がこの家庭用物品に敬意とステータスの両方を生じさせているのかもしれない[35]。アイルランドで発見された3つの蜂の巣型挽き石臼にはラ・テーヌ調の装飾が彫られており[22]、イングランドやウェールズ出土品にもその例がある[36]。差込み取っ手が付いた手挽き石臼の多くは、もの入れや挽き手の差込穴を囲むモチーフの基本パターンに沿った装飾となっている。一部にはもの入れを囲む不規則パターンの装飾がされた石臼もある[4]。

スコットランドのドゥナドでは上石に十字架が彫られた挽き石臼が発見された。 その十字架は、起源をさかのぼると最終的には5世紀や6世紀のローマおよびビザンチンの前身に形状の由来がある。この石臼は「コスト」を反映して、その象徴的価値および社会的意義を高めた高品質な仕上がりがされている。 この十字架は、トウモロコシや結果生じる粉末をサビキン目や麦角菌などの悪者から「保護する(魔除け的な)」ためだった可能性がある。

様々な伝説が石臼に奇跡的な力を与えて、埋葬用の石棺や墓石として再利用されたものが幾つか見つかっている。石臼と埋葬の関係は、生活の主食であるパン作りの工程で使用されることに恐らく理由があり、そのため壊れたり使われていない石臼が死の象徴と見なされた可能性がある[37]。アイルランドオファリー県アスローン近辺のクロンマクノイズ(en)では、墓石に作り替えられた石臼が発見され、そこには装飾のほか人物名Sechnasachが西暦928年に死去と彫られていた[38]。アイルランドにあるスカー湖の湖上住居(クランノグ)で大型の石臼が発見された。

Remove ads

9世紀にウェールズの修道士ネンニウスは同国の歴史『ブリトン人の歴史』を著し、そこで彼は英国の13の不思議を挙げており、その中に日曜日以外は絶えず製粉する「モシュリンの石臼」がある。それは地下で作業していると聞こえてくるもので、現地の名前「Auchenbrain」(ゲール語より翻訳すると「挽き臼の平原」)はそれを称えたものかもしれない[39]。

Wikiwand in your browser!

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.

Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.

Remove ads