Loading AI tools

水素を燃焼して核融合を起こす、安定した段階にある恒星 ウィキペディアから

主系列星[1] (しゅけいれつせい、英: main sequence star[1]) とは、恒星の有効温度と明るさを示した図であるヘルツシュプルング・ラッセル図 (HR図) 上で、左上(明るく高温)から図の右下(暗く低温)に延びる線である主系列 (英: main sequence) に位置する恒星をいう[2]。矮星ともいう[3]。

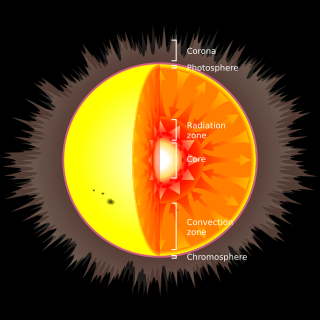

星間物質が集まって形成された恒星では、高密度の核で水素からヘリウムを合成する核融合が始まり、熱エネルギーが生成される。恒星の一生におけるこの段階では、恒星はHR図上の主系列に位置することになる。主系列内での位置は主に恒星の質量で決まるが、化学組成と年齢にも依存する。主系列星の核は静水圧平衡の状態にあり、高温の核による外向きの熱的な圧力 (正確には圧力勾配力) と、外層の内向きの重力が釣り合っている。核融合によるエネルギー生成率は温度と圧力に強く依存しており、これがこの釣り合いを維持するのを助けている。核で生成されたエネルギーは表面へと伝達し、光球から放射される。主系列星内部でのエネルギーは放射もしくは対流によって伝達され、後者は温度勾配が急な領域か不透明度が高い領域、もしくはその両方が満たされている領域で発生する。

主系列は、恒星がエネルギーを生成する主要な過程の違いに基づいて上部と下部に分けられることもある。太陽質量の1.5倍 (1.5 M☉) より軽い恒星の中心部では、水素からヘリウムが合成される過程は主に陽子-陽子連鎖反応が占めている。この質量を超えると、水素からヘリウムを合成する過程の中間に炭素、窒素、酸素原子が関与するCNOサイクルが主となる。2太陽質量より重い主系列星では核で対流が発生し、生成されたヘリウムを撹拌し、水素核融合が発生するために必要な燃料を供給する働きを果たす。これよりも軽い主系列星では、核の外側には放射でエネルギーが運ばれる放射層が広がり、表面付近に対流層が発達する。恒星の質量が小さくなるにつれ、対流エンベロープを形成する恒星の割合は着実に増加する。0.4 M☉ 未満の主系列星は、内部全体が対流領域となる。核での対流が発生しない場合、水素の外層に囲まれたヘリウム豊富な核が発達することになる。

一般に、重い恒星ほど主系列に留まる時間は短くなる。つまり主系列星としての寿命が短くなる。恒星の核における核融合に使用可能な水素が枯渇した後、恒星はHR図上で主系列から離れ、超巨星や赤色巨星へ、あるいは直接白色矮星へと進化する。

20世紀初頭になると、恒星の型と距離に関する情報がより容易に分かるようになった。恒星のスペクトルは独特の特徴を持つことが示され、それに基づいて恒星を分類することが可能になった。ハーバード大学天文台のアニー・ジャンプ・キャノンとエドワード・ピッカリングは、現在ではハーバード型として知られるスペクトルに基づく恒星の分類法を確立し、これは『Harvard Annals』において1901年に出版された[5]。

ポツダムでは1906年に、デンマーク人天文学者のアイナー・ヘルツシュプルングが、最も赤い部類の恒星 (ハーバード型の分類では K と M 型に分類されるもの) は2つの異なるグループに分割できることに気が付いた。これらの恒星は太陽よりずっと明るいか、あるいはずっと暗いかのどちらかであった。これらのグループを区別するため、ヘルツシュプルングは「巨星」(giant stars) と「矮星」(dwarf stars) と呼んだ。翌年、彼は星団の研究を開始した。星団では、ほぼ同じ距離に多数の恒星が集まって存在している。彼は星団内の恒星の色指数と光度を表した最初の図を発表した。その図では恒星は顕著で連続的な系列を形成しており、彼はこれを「主系列」と命名した[2]。

プリンストン大学では、ヘンリー・ノリス・ラッセルが同様の研究を継続していた。彼は恒星のスペクトル分類と、恒星までの距離の補正をかけた実際の明るさ、つまり絶対等級との間に見られる関係について研究を行っていた。この研究のため、彼は信頼できる精度で視差が測定されており、その多くがハーバード型の分類が行われていた恒星を用いた。彼はこれらの恒星のスペクトル型と絶対等級をグラフに表した際、矮星が明確な関係に従うことを発見した。これにより、矮星の真の明るさを妥当な精度で予測することが可能となった[6]。

ヘルツシュプルングによって観測された赤い恒星のうち、矮星はラッセルによって発見されたスペクトルと光度の関係に従う。しかし巨星は矮星よりも遥かに明るく、同じ関係には従わなかった。ラッセルは「巨星は低密度であるか大きな表面輝度を持っているかであるはずであり、矮星にはその逆が当てはまる」と提唱した[6]。またHR図上の曲線は、暗い白色矮星は非常にわずかしか存在していないことも示した[6]。

恒星の光度とスペクトル型を示した図をヘルツシュプルング・ラッセル図と呼んだのはベンクト・ストレームグレンであり、1933年のことであった[7]。この名称は、20世紀初頭にヘルツシュプルングとラッセルの両名がそれぞれ独立にこの技術を生み出したことを反映している[2]。

1930年代に恒星の進化モデルが発展するにつれ、一様な化学組成を持つ恒星の場合、恒星の質量とその光度、および半径の間に関係があることが分かってきた。これはすなわち、質量と組成が分かっていれば、恒星の半径と光度を一意に定める解が存在するということを意味する。この関係は、ハインリヒ・フォークトとラッセルにちなんで命名されたラッセル・フォクト定理[8]として知られている。この定理により、恒星の化学組成とその主系列上での位置が分かっている場合、その恒星の質量と半径も分かることになる。ただし後年になって、一様ではない組成を持つ恒星の場合はこの定理が幾分か破れることが判明している[9]。

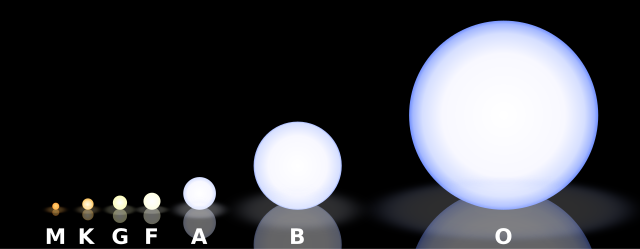

恒星のスペクトル分類の改定されたスキームはウィリアム・ウィルソン・モーガンと Philip Childs Keenan によって1943年に発表され[10]、これは両者のイニシャルを取って「MK分類」[11]と呼ばれている。MK分類では、それぞれの恒星に対してハーバード型に基づくスペクトル型と、光度階級を割り当てる。ハーバード型の分類では、スペクトルと温度の関係が知られるより前に、水素のスペクトル線の強度に基づいて異なる文字が割り当てられていた。これを恒星の温度順に並べ替え、さらに重複した型を除いた結果、温度が高い青から赤の順番は、O、B、A、F、G、K、M となった。またMK型での光度階級は明るい順にローマ数字で I から V までが割り振られた。光度階級で V に属するものが主系列に属する恒星である[12]。

局所的な星間物質中の巨大分子雲の崩壊によって原始星が形成される際、初期の組成は全体で一様であり、含まれている物質は質量比でおよそ 70% が水素、28% がヘリウム、その他の元素は残りの微量を占めている[13]。恒星の初期質量は、分子雲中の局所的な条件に依存する。新しく形成される恒星の質量分布は、初期質量関数によって経験的に記述される[14]。初期の分子雲の崩壊の最中、この前主系列星は重力収縮によってエネルギーを解放する。星の中心部が適切な密度に達すると、水素をヘリウムに変換する核融合反応によって核でのエネルギー生成が始まる[12]。

水素核融合が主要なエネルギー生成過程となり、重力収縮によって解放されるエネルギーの超過がなくなると[15]、星はHR図上で主系列と呼ばれる曲線の上に来る。天文学者はこの段階の事をしばしば「零年齢主系列」[16]や「零歳主系列」[17] (英: zero age main sequence, ZAMS) と呼び[18][19]、ZAMS 上にある恒星は「零年齢主系列星」や「零歳主系列星」と呼ばれる[16][17]。ZAMS は、恒星の核での水素核融合反応と放射によるエネルギーの収支が初めて釣り合った段階に相当する[16]。HR図上での ZAMS の曲線は、水素核融合が始まった段階での恒星の特性の数値モデルを用いて計算することができる。この時点から、恒星の明るさと表面温度は典型的には年齢が増加するに連れて上昇する[20]。

恒星は水素核融合により核にある水素の大部分を使い果たすまでは、HR図上で主系列の初期位置付近に留まり、その後より明るい恒星へと進化する。HR図上では、進化する恒星は主系列の右上方向に移動する。従って、主系列は恒星の寿命のうち主要な水素燃焼の段階を表していることになる[12]。

典型的なHR図上にある恒星の大多数は、主系列の曲線に沿った位置にある。恒星のスペクトル分類と光度は、核で水素核融合を起こしている限りは、少なくとも第ゼロ近似的にはその恒星の質量のみに依存する。またその状態はほとんど全ての恒星がその「活発な」活動を行う期間で継続する。そのため、HR図上では主系列の曲線は顕著なものとなる[21]。

恒星の温度は、恒星の光球でのプラズマの物理的特徴への効果を介してスペクトル型を決定する。波長の関数としての恒星のエネルギー放射は、温度と組成の両方に影響される。このエネルギー分布の重要な指標となるのは色指数の B-V であり、これは青いフィルター (B) と緑〜黄色のフィルター (V) を通して測定された恒星の等級の差分から計算される。この等級における違いから恒星の温度が測定される。

主系列星は矮星と呼ばれるが[22][23]、この用語には歴史的な側面があり、またいくらか紛らわしいものである。赤色矮星、橙色矮星、黄色矮星といったより低温な恒星は、たしかにこれらの色を持つ他の恒星よりも小さく暗い。しかし、より高温な青色や白色の恒星では、いわゆる「矮星」と呼ばれる主系列にある恒星と、「巨星」と呼ばれる主系列から外れた恒星との間にあるサイズや明るさの違いは小さいものになる。最も高温な部類の恒星ではこの違いは直接的には観測できないものとなる。このような恒星の場合、矮星か巨星かの判断は、恒星が主系列にあるかどうかを示すスペクトル線の違いから判断される。このように非常に高温な主系列星は同程度の温度を持つ「巨星」と同程度のサイズと明るさを持ってはいるものの、しばしば「矮星」と称される[24]。

主系列星を指して「矮星」という用語を用いることは別種の紛らわしさも含んでいる。なぜなら、主系列に位置していない矮星も存在するからである。例えば白色矮星は恒星がその外層を放出した後に残される核の残骸であり、大きさはおおよそ地球程度で、主系列星よりもずっと小さい。白色矮星は多くの主系列星の進化の最終段階である[25]。

恒星を黒体と呼ばれる理想化されたエネルギー放射体として扱った場合、光度 と半径 はシュテファン=ボルツマンの法則によって有効温度 と以下の関係式で結び付けられる。

ここで、 はシュテファン=ボルツマン定数である。HR図上での恒星の位置はその恒星のおおよその光度を示しているため、この関係式から恒星の半径を推定することができる[26]。

恒星の質量、半径と光度は密接に関連しており、それぞれの値は3つの関係で近似することができる。1つ目はシュテファン=ボルツマンの法則であり、これは恒星の光度と半径、および有効温度を結び付ける。2つ目は質量光度関係[27]で、恒星の光度と質量を結び付ける。3つ目は、恒星の質量と半径の関係は比例関係に近いというものである。恒星の質量に対する半径の比率は、桁にして2.5桁にわたる質量の範囲でわずか3倍しか増加しない、つまりほぼ比例関係であるということが分かっている。この関係は恒星の内部温度 におおむね比例しており、またそのゆっくりとした増加は、恒星中心部でのエネルギー生成速度が内部温度に強く依存するという事実を反映している一方で、質量光度関係を満たしている必要もある。そのため、温度が非常に高いか、あるいは非常に低い場合は、恒星の不安定性を引き起こす。

より良い近似としては、単位質量あたりのエネルギー生成率 の関係式として を使用するものがあり、ここでは は に比例する ( は核での温度である)。これは少なくとも太陽と同程度に重くCNOサイクルを示す恒星に適した関係式であり、半径と質量に対して という関係を与える[28]。

以下の表は主系列にある恒星の典型的な値を示したものである。光度、半径、質量の値は、スペクトル型が G2V の主系列星である太陽の値で規格化したものである。それぞれの恒星での実際の値は、以下に示した値から最大で 20-30% の変動がある[29]。

| スペクトル 型 |

半径 | 質量 | 光度 | 温度 | 例[31] |

|---|---|---|---|---|---|

| R/R☉ | M/M☉ | L/L☉ | K | ||

| O6 | 18 | 40 | 500,000 | 38,000 | オリオン座θ1星C |

| B0 | 7.4 | 18 | 20,000 | 30,000 | オリオン座φ1星 |

| B5 | 3.8 | 6.5 | 800 | 16,400 | アンドロメダ座π星 |

| A0 | 2.5 | 3.2 | 80 | 10,800 | かんむり座α星 |

| A5 | 1.7 | 2.1 | 20 | 8,620 | がか座β星 |

| F0 | 1.3 | 1.7 | 6 | 7,240 | おとめ座γ星 |

| F5 | 1.2 | 1.3 | 2.5 | 6,540 | おひつじ座η星 |

| G0 | 1.05 | 1.10 | 1.26 | 5,920 | かみのけ座β星 |

| G2 | 1 | 1 | 1 | 5,780 | 太陽[note 1] |

| G5 | 0.93 | 0.93 | 0.79 | 5,610 | テーブルさん座α星 |

| K0 | 0.85 | 0.78 | 0.40 | 5,240 | へびつかい座70番星 |

| K5 | 0.74 | 0.69 | 0.16 | 4,410 | はくちょう座61番星[32] |

| M0 | 0.63 | 0.47 | 0.063 | 3,920 | グリーゼ185[33] |

| M5 | 0.32 | 0.21 | 0.0079 | 3,120 | みずがめ座EZ星 |

| M8 | 0.13 | 0.10 | 0.0008 | 2,660 | VB 10[34] |

全ての主系列星は、核融合によってエネルギーを生み出している核の領域を持つ。この核の温度と密度は、核より外側の部分を支えるためのエネルギー生成を維持するのに充分な水準になっている。エネルギー生成が減少した場合、核の外側にある質量によって核が圧縮されて核の温度と密度が上昇するため、結果として核融合によるエネルギー生成率は上昇する。同様にエネルギー生成が上昇した場合は恒星が膨張するため核での温度と圧力は低下し、エネルギー生成率は減少する。従って、恒星はその主系列の寿命の間にわたって安定な、静水圧平衡の自己調節系として成立している[35]。

主系列星では2種類の水素核融合過程が発生し、それぞれの過程のエネルギー生成率は核領域の温度に依存する。天文学者はこの2つの核融合過程のどちらが支配的であるかによって、主系列を上部と下部の2つに分割している。主系列の下部にあたる恒星内部では、エネルギーは主に陽子-陽子連鎖反応によって生成されており、この過程では連鎖的な反応によって直接水素からヘリウムが合成される[36]。主系列の上部に当たる恒星内部では、核の温度がCNOサイクルを起こすのに十分な温度となる。この過程では水素からヘリウムを合成する反応の中間段階において、炭素、窒素、酸素原子が使われる。

核の温度が1800万Kになると、陽子-陽子連鎖反応とCNOサイクルのエネルギー生成率が等しくなり、両方の過程は恒星の全体の光度のそれぞれ半分のエネルギーを生成するようになる。この核の温度が実現されるのは恒星の質量が1.5太陽質量程度の時であり、主系列の上部はこの質量より大きい恒星から成っている。従って大まかに分類すると、スペクトル分類が F かそれよりも低温な恒星は主系列の下部に属し、A かそれよりも高温な恒星は上部に属する[20]。エネルギー生成過程が遷移する恒星質量の幅は、1太陽質量よりも狭い範囲である。太陽の場合、CNOサイクルによって生成されるエネルギーはわずか 1.5% である[37]。対照的に、1.8太陽質量以上の質量を持つ恒星では生成されるエネルギーのほとんど全てがCNOサイクルによって生成される[38]。

主系列星の質量の観測的な上限値は 120〜200太陽質量である[39]。この上限質量に対する理論的な説明は、この質量より大きい恒星は安定を保つための急速なエネルギー放射を行うことが出来ず、安定な限界質量に到達するまでの一連の脈動の最中に質量を外部に放出してしまうというものである[40]。一方、陽子-陽子連鎖反応を維持するための下限質量は0.08太陽質量 (木星質量のおよそ80倍) である[36]。この質量の閾値を下回る天体は水素核融合を維持することが出来ない亜恒星天体であり、褐色矮星として知られている[41]。

恒星の核と表面 (もしくは光球) の間には温度差があるため、エネルギーは外側に向かって輸送される。エネルギーを輸送する手段としては放射と対流の2種類がある。エネルギーが放射によって輸送される領域である放射層は対流に対して安定であり、プラズマの混合はほとんど発生しない。対照的にエネルギーがプラズマ自身の移動によって輸送される対流層では、高温の物質が上昇し低温の物質が下降する。対流は放射よりもエネルギーを効率的に輸送することが出来るが、急な温度勾配を作り出すような条件下でしか発生しない[35][42]。

10太陽質量を超える重い恒星では、CNOサイクルによるエネルギー生成率は核の温度に非常に敏感であるため、核融合は核の極めて集中した領域で発生する[43]。その結果として核の領域で大きな温度勾配が発生するため、より効率的なエネルギー輸送手段である対流層が核の領域で発達する[36]。この核の領域での対流による物質の混合により、水素燃焼が起きている領域からヘリウムが取り除かれ、主系列星の寿命の間により多くの水素が核融合の燃料となることが出来る。重い恒星のさらに外側の領域ではエネルギー輸送は放射によって行われ、対流はわずかか、あるいは発生しない[35]。

シリウスのような中間質量の恒星では、エネルギー輸送は主に放射によって行われ、核に小さい対流層が形成されると考えられる[44]。太陽のような中間的な大きさで低質量の恒星の場合、核領域は対流に対して安定であり、表面付近に形成される対流層によって外層が混合される。そのため中心部にはヘリウム豊富な核が生成され、その周りを水素が豊富な外層が取り囲む構造となる。対照的に、0.4太陽質量未満の低温で非常に低質量の恒星では、恒星全体にわたって対流層が発達する[14]。そのため恒星の核で生成されたヘリウムは対流によって恒星全体に分配され、比較的均一な恒星大気となる。それに伴ってより多くの水素が核での核融合反応に関与できるため、より長い主系列の寿命が実現される[35]。

主系列星の核に核融合を起こさないヘリウムが蓄積していくのに従って単位質量あたりの水素の存在度が低下し、その結果として単位質量あたりの核融合の効率が徐々に低下する。恒星の外層を支えているのは核融合によって供給されるエネルギーの外向きの流出であるため、核での核融合効率の低下にともなって核は圧縮され、結果として温度と密度が上昇する。これによって核融合の効率が上昇し、核は小さく高密度で高温な状態で平衡となり、外向きのエネルギーが増えることによって恒星の外層を膨張させる。そのため恒星の光度と半径は時間の経過に従って着実に増加する[20]。例えば、初期の太陽は現在の 70% の光度に過ぎなかった[45]。恒星が年老いていくにつれて光度が上昇し、HR図上での位置が変化する。観測される恒星の年代は様々であるため、HR図上での主系列の帯は幅広いものとなる。HR図上での主系列が単なる細い線にならないのはこのためである[46]。

HR図上での主系列の帯を広くする別の要因としては、恒星までの距離の不定性や、観測された恒星の物理量に影響を及ぼす分解されていない連星がある。しかし恒星の色と光度に影響を及ぼすパラメータは質量のみではないため、観測が完全であったとしても主系列の帯は広がったものとなる。いくつか例を挙げると、初期の存在度に起因する化学組成の違い、恒星の進化状態[47]、近接する伴星との相互作用[48]、恒星の高速な自転[49]、恒星磁場は全てHR図上での位置にわずかに影響を与える。例えば金属量が少ない金属欠乏星はHR図上では主系列よりも下に位置し、準矮星として知られている。これらの恒星は核での水素核融合を行っており、化学組成の違いによって引き起こされる主系列のばらつきの下端に位置している[50]。

HR図のほぼ垂直な領域は不安定帯として知られており、ケフェイド変光星と呼ばれる脈動する変光星で占められている。これらの恒星は一定の間隔で等級が変化し、脈動しているように観測される。この不安定帯は A 型と F 型の領域の主系列の上部と交差し、交差部分に相当する質量は 1〜2太陽質量である。この交差領域にある変光星はたて座δ型変光星と呼ばれる。この領域内にある主系列星の等級の変化は小さいため、検出するのが難しい[51]。なおケフェウス座β型変光星などの不安定な主系列星からなるその他の分類は、この不安定帯とは無関係である。

恒星が水素の核融合を通じて生成することが出来るエネルギーの総量は、核で消費することが出来る水素の量によって制限される。平衡状態にある恒星の場合、核で生成されるエネルギーは少なくとも表面から放射されるエネルギーと等しくなっている必要がある。光度は単位時間あたりに放射されるエネルギーの総量であるため、恒星の寿命は、第一近似としては、生成される総エネルギーを恒星の光度で割ったものとして推定できる[52]。

0.5太陽質量より大きい質量を持つ恒星の場合、核での水素が枯渇して赤色巨星へと膨張する段階で、ヘリウム原子から炭素原子を合成する核融合が始まる。ヘリウム核融合による単位質量あたりのエネルギー生成率は水素核融合の10分の1に過ぎず、また恒星の光度は増加する[53]。そのため主系列の寿命に比べると、この段階にいる長さはずっと短くなる。例えば、太陽は水素核融合は120億年程度続くのに対し、ヘリウム核融合の期間は1億3000万年しか継続しないと考えられる[54]。従って、観測される0.5太陽質量より重い恒星のうちおよそ 90% は主系列に位置している[55]。平均的には、主系列星は経験的な質量光度関係に従うことが知られている[56]。恒星の光度 は、恒星の質量 に対しておおむね以下の冪乗則に従う。

この関係式は、質量が 0.1-50太陽質量の主系列星に対して成り立つ[57]。

核融合に使用することが出来る燃料の量は恒星の質量に比例する。従って、主系列にある恒星の寿命は太陽の進化モデルと比較することで推定することが出来る。太陽は主系列におよそ45億年とどまっており、65億年後に赤色巨星になると考えられており[58]、主系列の全寿命はおおよそ 1010 年 (100億年) である。そのため、主系列の寿命 は以下のように書ける[59]。

ここで と はそれぞれ恒星の質量と光度、 と は太陽質量と太陽光度である。

大質量の恒星ほど核融合の燃料を多く持っており寿命も長くなることが期待されるかもしれないが、恒星からの放射も質量が大きくなるに連れて増加する。これは恒星の状態方程式から要請される。大きな質量を持つ恒星が平衡状態を保つためには、外層からの巨大な重力的な圧力と釣り合うために核で生成されるエネルギーの外向き放射は大きくなる必要がある。そのため最も重い部類の大質量星は主系列での寿命はわずか数百万年に過ぎない一方、太陽質量の10分の1の恒星は主系列に数兆年にわたってとどまり続ける[60]。

厳密な質量光度関係は、核から表面までのエネルギー輸送の効率に依存する。恒星内部の不透明度が大きい場合は核により多くのエネルギーを保持することが出来るため、恒星は静水圧平衡を維持するだけのエネルギーを生成する必要はない。対照的に、不透明度が小さい場合はエネルギーは急速に散逸するため、恒星は静水圧平衡を維持するためにより多くの燃料を消費する必要がある[61]。しかし不透明度が十分に大きい場合は対流によるエネルギー輸送へと移行し、平衡を保つための条件は変化することに注意する必要がある[20]。

大質量の主系列星では、不透明度は主に電子散乱によって決まり、この値は温度の上昇に対してほぼ一定である。そのため光度は恒星質量の3乗のみに比例して増加する[53]。10太陽質量未満の恒星では不透明度は温度に依存し、その結果として光度は恒星質量のおよそ4乗に比例して変化する[57]。非常に小質量の恒星の場合、恒星大気中の分子も不透明度に寄与する。およそ0.5太陽質量未満の恒星では、恒星の光度は恒星質量の2.3乗に比例し、質量光度関係のグラフにおいて傾きの鈍化として現れる。ただしこれらの不透明度を考慮した場合でもあくまで近似に過ぎず、質量光度関係は恒星の組成によっても変化する[14]。

主系列星が核での水素を消費したとき、エネルギー生成の喪失によって重力崩壊が再び発生し、恒星は主系列から進化する。恒星がHR図上で描く経路は進化トラックと呼ばれる[62]。

0.23太陽質量よりも軽い恒星は、核での水素核融合によるエネルギー生成が止まると直接白色矮星になると予測されているが、この進化を起こすほど年老いた恒星は存在しない[63]。

0.23太陽質量よりも重い恒星では、ヘリウム核を取り巻く水素が核融合を起こすのに十分な温度と圧力になるため、ヘリウムの核周りでの水素燃焼殻が形成され、恒星の外層は膨張して低温になる。主系列から外れているこれらの恒星は準巨星分枝 (英: subgiant branch) として知られている。この段階は比較的短いため観測される恒星数が少なく、進化トラック上でヘルツシュプルングの間隙と呼ばれるギャップを作る。

低質量星のヘリウム核が縮退すると、あるいは中質量星の外層が不透明になるほど低温になると、水素燃焼殻の温度は上昇し恒星はより明るくなり始める。この段階は赤色巨星分枝と呼ばれる。この段階は比較的寿命が長いため、HR図上でも明確に現れる。これらの恒星はいずれ白色矮星となって恒星としての生涯を終える[64][65]。

最も重い部類の恒星は赤色巨星にならず、核が急速にヘリウムやその他の重元素の核融合を起こす温度へと到達して超巨星へと進化する。これらの恒星はHR図の上部で主系列からほぼ水平な進化トラックを進む。超巨星は比較的希少であり、大部分のHR図上で目立った存在とはならない。超巨星の核はいずれ崩壊し、通常は超新星爆発を引き起こして中性子星かブラックホールを残す[66]。

O2型のスペクトルを持つような高温で大質量の恒星は、主系列を経ず、青色巨星や青色超巨星として誕生し、150万年以内にWN型のウォルフ・ライエ星へと進化するものと考えられている[67]。例として、大マゼラン雲に存在するmelnick42が挙げられる[68]。

星団の恒星がおおむね同時期に形成されたとき、これらの恒星の主系列の寿命はそれぞれの恒星の質量に依存すると考えられる。最も重い恒星が最初に主系列を離れ、その後低質量の恒星がそれに続く。HR図上で星団内の恒星が主系列から離れる場所を転向点と呼ぶ[69]。転向点に位置している恒星の主系列の寿命が分かれば、その星団の年令を推定することが出来る[70]。

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.

Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.