タラ目

ウィキペディアから

タラ目(Gadiformes)は、硬骨魚類の分類群の一つ。9科75属555種で構成される大きなグループであり、マダラ・スケトウダラ・コマイなど、漁獲対象として世界的に重要視される魚種を多数含んでいる。

| タラ目 | |||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ハドック(Melanogrammus aeglefinus) | |||||||||||||||||||||

| 分類 | |||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||

| 下位分類 | |||||||||||||||||||||

|

本文参照 |

概要

タラ目は側棘鰭上目と呼ばれるグループに属す。所属する魚のほとんどは海水魚で、極海を含めた全世界の海洋に幅広く分布している。タラ科とメルルーサ科には水産資源として重要な魚種が多く含まれており、世界の総漁獲量の4分の1以上はタラ目の魚類が占めている[1]。これら食用種は北太平洋・北大西洋での分布が中心である。深海を主な生息域としている種類が多く、特にソコダラ科・チゴダラ科の魚類は底生性の深海魚として種類・数の両面で卓越し、深海底の生態系において重要な役割を担っている。

体型は細長く、長い背鰭(1-3基)と臀鰭(1-2基)で基底は長い。腹鰭は胸鰭の下か、あるいはより前方の喉の位置にある。尾鰭があるものでは、脊椎骨後方の血管棘と神経棘が尾鰭鰭条の大部分を支える擬尾を持つ。棘条(鰭を支える硬いトゲ状の構造)をもたず、鰭条は全て軟条だが、多くのものは背鰭の最初に擬棘(1-2本)を備える。多くの種類では下顎先端に小さなヒゲを持つ。頭蓋骨は基蝶形骨と眼窩蝶形骨を欠き、間在骨は大きい。多くは鰾をもっており、気道は接続されていない。耳石は構造に特徴があり、大きく発達している。体は円鱗や櫛鱗で覆われている。ほとんどの種類は体長数十cm程度にまで成長し、マダラなど一部の種類では1mを超えるものもある。

分類

要約

視点

タラ目の分類体系は多くの変遷を経ており、研究者によって科の数などに見解の相違がある。本稿の記述は、Nelson(2006)による9科75属555種の分類方法に基づいている[1]。本目そのものの単系統性は概ね支持されてきたが、2000年代以降の分子生物学的解析により、棘鰭上目に属するマトウダイ目と極めて近い関係にある可能性も示唆されている[2]。

ウナギダラ科

ウナギダラ科 Muraenolepididae は1属4種。分布は南半球の冷たい海に限られ、南極海の大陸棚が主な生息域である。尾鰭がウナギのように臀鰭・第2背鰭とつながっていることが最大の特徴。第1背鰭の鰭条は少なく、1-2本程度である。鰓の開口部は狭く、上端は胸鰭の位置までしかない。体長は40cmほど。

- ウナギダラ属 Muraenolepis

ソコダラ科

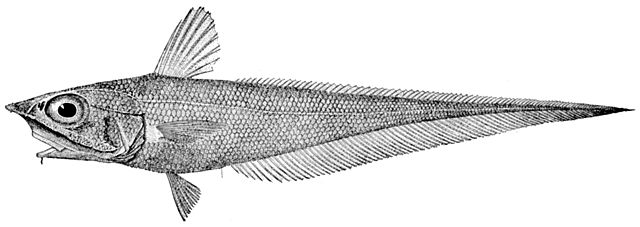

ソコダラ科 Macrouridae は4亜科27属350種を含む、タラ目で最大のグループである。北極海・南極海を含めた、ほぼ全海域の深海に分布する。生息水深は大陸棚近縁から海溝の深部(6,000m以深)まで極めて広範囲に及ぶが、多くは200-2,000mにかけて生息しているとみられる。

背鰭はバケダラ亜科を除いて2つあり、第2背鰭と臀鰭は尾部で連続する。尾鰭を欠いており、ほとんどの種類では骨格レベルで消失している。顎にヒゲがあり、鱗が小さい。発光器をもつ種類があり、肛門の近くに開口する。体長は一般的に80cm程度までだが、1.5mに達する種類もある。

口の開く位置や背鰭の数・形状などに基づき4亜科に分類される。トウジン属、ネズミダラ属、ホカケダラ属など、50種以上を含む大きな下位分類群がいくつかある。

アナダラ亜科

アナダラ亜科 Bathygadinae は2属22種からなり、ソコダラ科の中ではもっとも原始的な一群と考えられている。第2背鰭は第1背鰭のすぐ後ろにあり、臀鰭よりも丈が高い。口は大きく体の先端部にあり、吻(口先)は丸みを帯びている。東部太平洋を除く熱帯から亜熱帯海域の中深層-漸深層に広く分布し、最大で65cmほどになる。アナダラ属は顎ヒゲをもたないか不明瞭であるのに対し、カタダラ属は明らかなヒゲをもっている。

- アナダラ属 Bathygadus

- カタダラ属 Gadomus

バケダラ亜科

バケダラ亜科 Macrouroidinae は2属2種。背鰭は1つしかなく、丈は短い。頭部は丸みを帯びて大きく、口は体の下側に開く。腹鰭は退化的。熱帯から温帯域の海底に生息し、体長は40cm弱。本亜科は独立のバケダラ科 Macrouroididae として分類されることもある。

- バケダラ属 Squalogadus

- バケダラモドキ属 Macrouroides

Trachyrincinae 亜科

Trachyrincinae 亜科は2属6種からなる。第2背鰭は第1背鰭のすぐ後ろにあり、臀鰭よりもわずかに丈が高い。口は大きく体の下側に開き、吻は長くとがっている。顎ヒゲは小さいか、欠いている。世界中の温帯域の深海に住む。体長は最大60cm。

ソコダラ亜科

ソコダラ亜科 Macrourinae は21属320種で構成される。タラ目魚類の半数以上が所属する大きな一群であり、新種の記載も相次いでいる[1]。北極海の高緯度地帯を除く全海域に分布し、深海底の生態系において非常に重要な存在である一方で、水産資源として利用可能な種類はごく限られている。

第2背鰭は臀鰭よりも丈が短く、第1背鰭との間隔は離れている。口の位置が体の先端にある種類、下側に開く種類の両方がおり、顎ヒゲの有無もさまざまである。発光器をもつ種類が多い。最大で1.5mになる種類(Albatrossia pectoralis)がある。

- スジダラ属 Hymenocephalus

- ダンゴヒゲ属 Cetonurus

- トウジン属 Caelorinchus

- ニホンソコダラ属 Pseudonezumia

- ネズミダラ属 Nezumia

- ホカケダラ属 Coryphaenoides

- マンジュウダラ属 Malacocephalus

- ミサキソコダラ属 Ventrifossa

- ワタヒゲ属 Trachonurus

- 他12属

チゴダラ科

チゴダラ科 Moridae は18属105種を含み、タラ目では2番目に大きい科である。ソコダラ科と同様にほぼ全海域に分布し、多くは底生性の深海魚であるが、一部に沿岸域・汽水域に生息する種類がある。背鰭と臀鰭の数(それぞれ1-3、1-2)、顎ヒゲの有無などは種によってさまざまで、一定していない。浮き袋が発達しており、頭蓋骨と接着している。耳石には後方に伸びる明瞭な突起があり、本科の特徴の一つとなっている。一部の種類は発光器をもつ。

- イソアイナメ属 Lotella

- イトヒキダラ属 Laemonema

- カナダダラ属 Antimora

- カラスダラ属 Halargyreus

- クロチゴダラ属 Brosmiculus

- ソコクロダラ属 Lepidion

- チゴダラ属 Physiculus

- ナガチゴダラ属 Gadella

- 他10属

アシナガダラ科

アシナガダラ科 Euclichthyidae は1属1種。ニュージーランド・オーストラリア外洋の深海底に生息する。背鰭はほぼ連続して2つあり、第1背鰭は丈が高く、第2背鰭は尾鰭のすぐ近くまで達する。尾鰭は小さいが明瞭。臀鰭は1つだが、前方部分の15鰭条のみ丈が高い。顎ヒゲはなく、腹鰭の鰭条が4本長く伸びる。体長はおよそ35cm。

- アシナガダラ属 Euclichthys

カワリヒレダラ科

カワリヒレダラ科 Melanonidae は1属2種。漸深層(水深1,000-3,000m)に生息し、北極海を除くほとんど全ての海域に分布する。背鰭と臀鰭は1つで、基底が長い。チゴダラ科魚類と似ているが、浮き袋と頭蓋骨は連続しない。体長は15cm程度。

- カワリヒレダラ属 Melanonus

メルルーサ科

メルルーサ科 Merlucciidae は5属22種からなる。大西洋・インド洋南西部・東部太平洋などに分布する。日本近海には分布しないが、メルルーサ、ホキ、シルバーヘイクなど輸入食用魚として需要の高い種類が多く含まれている。

メルルーサ亜科

メルルーサ亜科 Merlucciinae は1属13種。一般にヘイク Hake と呼ばれる食用魚。背鰭は2つで、第2背鰭と臀鰭にはくぼんだ部分がある。尾鰭は他の鰭と連続しない。顎ヒゲをもたない。口は大きく体の先端にあり、長い歯を備えている。肛門と泌尿生殖口は互いに近い位置にある。

- メルルーサ属 Merluccius

ホキ亜科

ホキ亜科 Macruroninae は3属8種。分布は南半球が中心である。体は細長い。胸鰭の位置は眼の高さにある。

ヒカリダラ亜科

ヒカリダラ亜科 Steindachneriinae は1属1種。カリブ海や南アメリカ北東部の海域に分布する。尾鰭の骨格は退化している。肛門と泌尿生殖口の間隔は離れている。複雑な発光器をもつ。

- ヒカリダラ属 Steindachneria

サイウオ科

サイウオ科 Bregmacerotidae は1属15種からなる。熱帯から亜熱帯にかけて分布し、まれに河口近くにまで進出する。背鰭は2つあるが、第1背鰭は長く伸びた1本の鰭条のみからなる。第2背鰭と臀鰭は長く、中央に凹んだ部分がある。顎ヒゲをもたない。腹鰭の鰭条が3本長く伸びる。海底で暮らす種類の多いタラ目には珍しく、中層を遊泳して生活する。体長は最大で12cm。

- サイウオ属 Bregmaceros

ピュキス科

ピュキス科は2亜科5属25種からなる。主に大西洋に分布するが、南アフリカ・ニュージーランド・日本の近海に住む種類もいる。耳石の形態が著しく特化しているのが特徴である。卵は小型で、直径1mmに満たない。単系統性や分類上の位置に不明瞭な点を残す一群である。

Gaidropsarinae 亜科

Gaidropsarinae 亜科は3属15種。背鰭は3つあり、第1背鰭は1本の厚い鰭条のみからなる。下顎に加え、吻に2-4本のヒゲをもつ。

- Gaidropsarus (shore rockling) (three-bearded rockling)

- Ciliata (fivebeard rockling) (northern rockling)

- Enchelyopus (Fourbeard rockling)

ピュキス亜科

ピュキス亜科は2属10種。背鰭は2つで、腹鰭は長く伸びた2本の鰭条からなる。ヒゲは下顎のみで、吻にはない。

タラ科

タラ科 Gadidae は3亜科16属31種を含む。分布は北大西洋が中心で、日本近海ではマダラ、スケトウダラ、コマイの3種が漁獲され、いずれも重要な食用種となっている。体長は最大で1.8mに達する。

カワメンタイ亜科

カワメンタイ亜科 Lotidae は3属5種。独立の科として分類されることもある。背鰭は1ないし2つ、臀鰭は1つで、尾鰭は丸みを帯びる。顎ヒゲをもつ。カワメンタイ Lota lota はタラ目で唯一の淡水魚である。

タラ亜科

タラ亜科 Gadinae は12属25種。背鰭は3つ、臀鰭は2つある。尾鰭には丸みがなくわずかに切れ込みがある。顎ヒゲをもつ。日本近海産の漁業対象種は本亜科に所属する。

- コマイ属 Eleginus

- スケトウダラ属 Theragra

- マダラ属 Gadus

- ミナミダラ属 Micromesistius

- 他8属

ラニケプス亜科

ラニケプス亜科 Ranicipitinae は1属1種。独立の科として分類されることもある。目の内部における位置づけが特に不明瞭な一群で、タラ目で最も原始的な姉妹群とされることもあれば、逆に進化の進んだグループとみなされることもある。背鰭は2つで、第1背鰭は3本の短い鰭条のみからなる。臀鰭は1つで、くぼみはない。顎ヒゲをもつ。大西洋北東部の、浅い沿岸域に生息する。

- ラニケプス属 Raniceps

系統

mtDNAを用いた分子系統解析により、次のような系統樹が得られている[3]。

| タラ目 |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

参考文献

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.