Chromebook

Googleが開発しているオペレーティングシステム「Google Chrome OS」を搭載しているノートパソコンのシリーズ ウィキペディアから

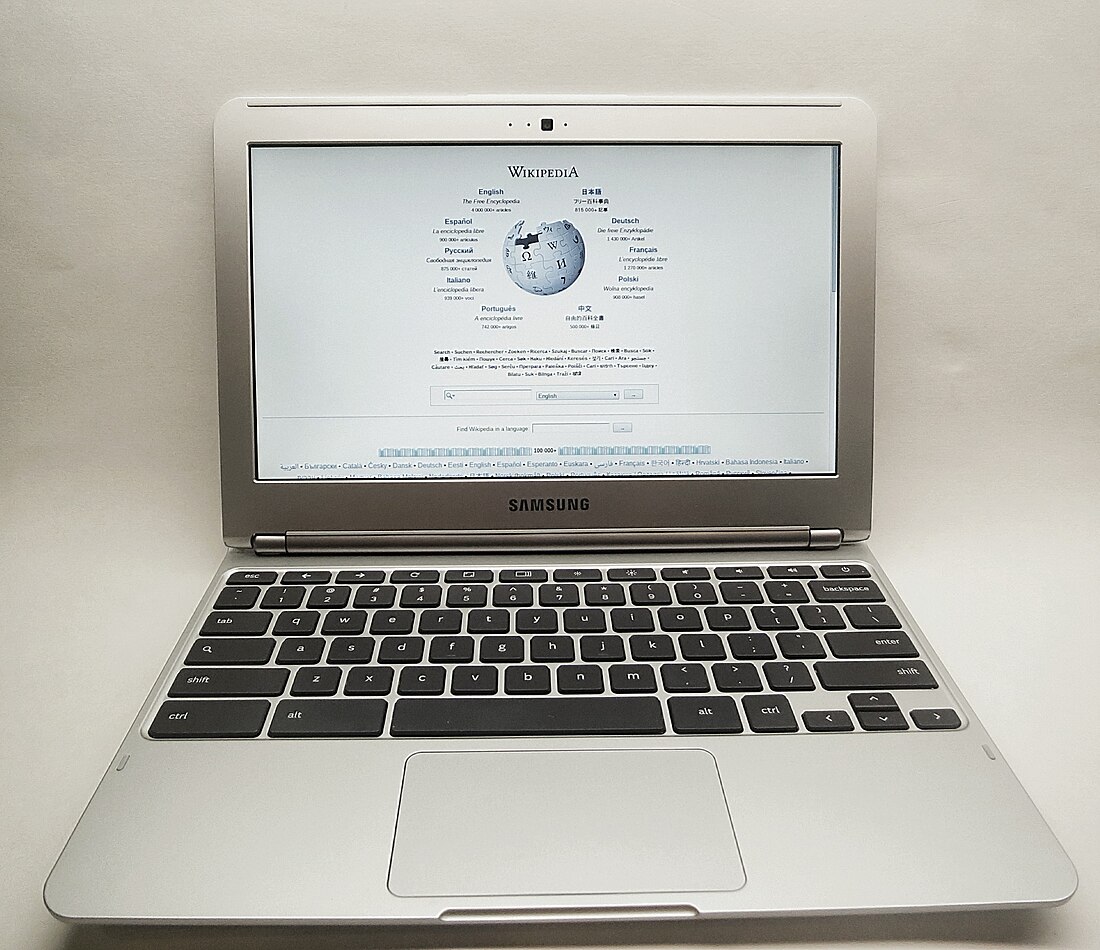

Google Chromebook(グーグル クロームブック)は、Googleが開発しているオペレーティングシステム「ChromeOS」を搭載しているノートパソコンのシリーズである。Chromebox(クロームボックス)及びChromebase(クロームベース)は、そのデスクトップのシリーズ。

概要

日本語フォントでは、標準フォントとサンセリフ(ゴシック体)フォントにNoto Sans CJK JP、セリフ(明朝体)フォントにモトヤG04明朝 (MotoyaG04Mincho)、固定幅フォントにNoto Sans Mono CJK JPが設定されている。ユーザー自ら新しいフォントのインストールはできないが、他のOSのChrome同様あらかじめインストールされているフォントの中から別のものに変更することはできる。

更新速度の違いによってStable版・Beta版・Dev版が存在し、ユーザーの目的や嗜好によって設定の概要からバージョンの変更ができる。

2017年8月には企業向けの「Chrome Enterprise」も選択できるようになっている[1]。一括管理のための管理コンソールが提供されており[2]、端末の集中管理がしやすいため、学校[3] や会社[4] での導入を Google は紹介している。

特徴

要約

視点

- HTML5 (JavaScript) やAdobe Flash[注 1][注 2] などで構成されたWebアプリが動作する[注 3]。一方で、Linuxアプリケーションを実行することも可能。

- ChromeウェブストアではChromeアプリ・拡張機能が配布されているが、これらの中身は単に既存のWebアプリサイトへのショートカットである場合と、Chrome固有のAPIを用いたローカル動作する

- 一部の製品では、Chrome OS内でGoogle Play Storeが利用できる。すなわち、Androidアプリケーションをインストールすることが可能である。[5]

- 同じアカウントでログインしたデスクトップChromeやChrome OS機との間で、アプリ・拡張機能・テーマ・自動入力・パスワードなどが同期される[注 4]。

- OSアップデートは完全にバックグラウンドで実行される。またOSはユーザーストレージ空間から切り離されている(スマートフォンに近い)。

上記の特徴により、新品のChromebookを購入した直後やPowerwash (端末初期化) 直後でも、数分で元の環境に戻る。

- 同スペックのWindows機と比較して動作が軽い。

- ユーザー側でウイルス対策する必要がない。

- Android端末とBluetoothペアリングしていればログイン時パスワード入力を省略できる(Smartlock)。

- HID準拠のマウス・ヘッドセット等、USBマスストレージクラス準拠のUSBメモリ・外付けHDD等はそのまま使える。

- キーボードはChrome OSに特化した固有のファンクションキーなどを備えている。

- プリンタを直接接続することはできない。Google Cloud Print対応プリンタやChromeインストール済みのWindows/Mac/Linux機経由で印刷する必要がある。

- Wi-Fiまたは有線ネットワーク接続のプリンタを使用できる[6] が、印刷にCUPS (旧称Common Unix Printing System) を利用するため、日本国内メーカーのプリンタは対応していないものが多い[7]。

- Windows用ドライバのインストールが必要になる周辺機器は使えない。

- 内蔵の光学ドライブも搭載せず、Blu-rayやDVDのビデオを再生することはできない。

- ファイルシステムは、ダウンロードフォルダを除いてGoogleドライブに保存する前提で作られている。実際に使われるファイルのみ、自動的にクラウド上からローカルストレージに一時キャッシュされるため、扱うファイルの大きさによっては開くまで時間がかかる。一時キャッシュされたファイルはオフラインで扱える。手動でファイルをキャッシュさせることもできる。

- Chromecastへのキャスト機能がOSにビルトインされている。

- Chromeリモートデスクトップのクライアントは動くが、ホストにはなれない。

- 2017年8月にはChrome OSの企業版「Chrome Enterprise」が発表され、プリンタ管理、OSアップデートの制御、盗難防止などの機能が追加されたほか、24時間365日のサポートも提供されるようになった。また、Microsoft Active Directoryにも対応しており、既存のActive DirectoryのIDなどを使用して、Windows PCと併せて一元管理可能になっている[1]。

販売

- 2011年5月に、Google がサムスン電子(Samsung)とエイサー(Acer)から最初のChromebookが提供されると発表し[8]、同年6月よりSamsung製Chromebookの市販アメリカ等で開始された[9]。日本では2014年7月16日からAcer製Chromebookが法人ユーザーと教育関係機関向けに先行販売された[10]。一般消費者(コンシューマ)向けは同年11月11日よりデル(Dell)が最初の販売を開始し[11]、Acerも11月13日から販売を行っている[12]。

- 2024年4月末現在、GoogleはChromebookの公式ホームページを開設しており、アメリカ、イギリス、イタリア、インド、オーストラリア、オランダ、カナダ、スウェーデン、スペイン、台湾、チェコ、デンマーク、ドイツ、日本、ノルウェー、フィンランド、ブラジル、フランス、ポーランド、ポルトガル、南アフリカ共和国、メキシコの各国向けに情報を発信している[13]。ただしこれら以外の国でも購入は可能であり、例えばAsusは過去にアイルランド[14]、大韓民国[15]やシンガポール[16]でも一般家庭向けにChromebookを販売した実績がある。

- 2024年4月末時点で、Chromebookの小売を行っているメーカーはAcer[17]、Asus[18]、Dell[19]、HP(ヒューレット・パッカード)[20]、Lenovo(レノボ)[21]、Samsung[22]の6社である。また、かつてChromebookの販売を行っていたメーカーとしてAOpen(エーオープン)[23]、Fujitsu(富士通・FCCL)[24]、Google(Chromebook Pixel・Pixelbook・Pixelbook Go)、Haier(ハイアール)[25]、Hisense(ハイセンス)[26]、LG(LGエレクトロニクス)[27]、Poin2(ポインツーラボ)[28]、Toshiba(東芝)[29]が存在する。

- 日本では2014年から一般消費者向けにChromebookが販売されていたが、2019年の「GIGAスクール構想」の開始、及び2020年のMicrosoft Windows 7サポート終了を機に注目を集めるようになった。

- 「GIGAスクール構想」関連では、公立小中学校における学習用端末のOS別シェア(2021年7月時点)は、Chromebook(Chrome OS)が市場占有率で40%とトップシェアを獲得していたことが文部科学省の調査で判明した。また、メーカー別のシェアでは上位3位が上から順にNEC(NECパーソナルコンピュータ:シェア30%)、Lenovo(レノボ・ジャパン:23%)、HP(日本HP:14%)であることがMM総研の調査で判明している[30]。

- Windows 7搭載のPCを刷新する際に低価格のChromebookを採用する企業が増え、日経クロステックでは都市型ホームセンター大手の東急ハンズやエスカレーター大手のフジテックがChromebookを採用する事例を紹介した[31][32]。

- 2024年4月時点で、日本ではAcer[33]、Asus[34]、HP[35]、Lenovo[36]の4社が個人向けに製品を販売している。他に、NEC(日本電気)[37]とSHARP(シャープ)[38]が教育関係機関向けのChromebookを販売している。

- Chromebookの認知度上昇や販売台数増加を受け、一部の日系PCメーカーは小売・企業向けのChromebookも一時期取り扱っていた。しかし、いずれも2024年4月末時点で終売となっている。

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.