トップQs

タイムライン

チャット

視点

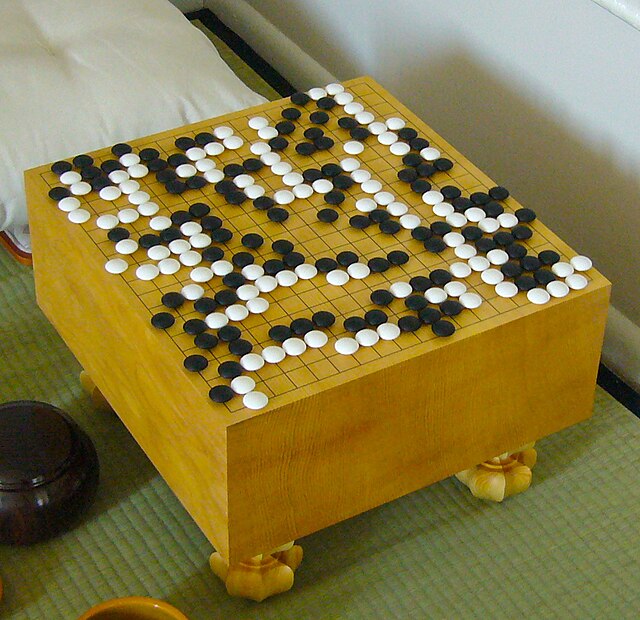

碁盤

囲碁の用具の一つで碁石を打つ板 ウィキペディアから

Remove ads

概要

盤の上面には縦横に直線が引かれ、それらは直角に交わっている。

縦・横それぞれ19の直線が引かれているもの(19路)が正式のものである。

脚つきのもの(足付き碁盤)は風格があり、高級な木材で作られ厚みがあるものものは高級品であり高価である。だが薄くてテーブルの上に置ける卓上盤が便利なうえに手頃な価格なので普及している。現代は囲碁が国際化したことや韓国や日本でも椅子とテーブルで暮らすことが一般化したことにより、卓上盤が世界的に主流となっている。卓上版は、数センチ厚程度の木製のほかに、安定感のあるゴム製のものがあり、また使用しない時は折り畳めるように蝶番(丁番)が中央裏側についているものもあり、木材を圧縮接着した積層材の盤、プラスチック製のものがある。また、不使用時には巻いたりたためる人工皮革製のもの、マグネット碁石に対応した金属製の碁盤なども販売されている。昔は、"碁盤店"などと呼ばれる囲碁道具の専門店で高級品から中程度のものが販売され、安価な卓上版は玩具店などで販売されていたが、現在はネット通販に碁盤店・玩具業者・ゲーム用品業者が出品しており、ボタンのクリックで百万円を超える高級碁盤から2千円以下の入門用碁盤まで購入可能である。

碁盤の価格は、材質と厚みにより、2千円以下のものから、数万円程度のもの、高級品では1千万円超まである。

囲碁入門者にルールを説明したりミニ対局をするためには13路や9路の碁盤も使用される。裏表それぞれが13路や9路になっているものもあり、やはり玩具店やネット通販で購入可能である。コンピュータ囲碁も、最初はパターン数や記憶量が少なくて済む小路盤のものとして開発され、やがて19路へと発展していった[1]。

Remove ads

歴史

古代中国で暦に使われていた道具という説がある[2]。

漢景帝陽陵からは、漢代のものと思われる17路の陶製碁盤が出土している。装飾の施された木画紫檀棊局(もくがしたんのききょく)という碁盤も著名。正倉院宝物となっている。

碁盤の寸法については以下の記録が残っている。

厚いほど高級とされており、8寸・9寸などという盤も稀に存在する。

種類

要約

視点

足付き碁盤

足つきの碁盤は、畳の間や板の間などで対局者が座布団に座って使用するためのものである。

碁盤を作る木材には榧(カヤ)、桂、イチョウ、ヒノキ(主に台湾産)、ヒバ(主に米ヒバ、en:Callitropsis nootkatensis)、南洋材のアガチス(アガヂスとも)、北米産のスプルース材などが使用される。碁盤を作るためには少なくとも樹齢数百年の大木が必要である。榧製、特に宮崎県産の榧の柾目盤が最も珍重され高価であるが、近年は榧の大木は国内では非常に稀少となり、中国・雲南産の榧を使った盤が多く販売されるようになった。桂・イチョウなどの盤が普及品としては上物とされ、また安価なものには大木が得やすいスプルース材が多い。業者の広告等で「新カヤ」という商品名で呼ばれているものはスプルース、「新桂」と呼ばれているものはアガチスであるが、それぞれ榧や桂とは全く別種の木材であることには注意すべきである。

碁盤上に引く線はヘラや筆を使って引く手法(箆盛り・筆盛り)の他に、太刀目盛り(たちめもり)と呼ばれる独特な伝統的手法がある。これは日本刀の刃を丸め、温めて黒漆を付け盤面に刃先を押しつけて線を引くものである。表面に漆が乗るため、線には微妙な盛り上がりができる。

5寸以上など分厚い碁盤は石の音が響かないため、卓上用と同じように打っても音がしないという[3]。

足付き碁盤の裏側の中央部分にはへこみがある。これは「へそ」と呼ばれる。木材の乾燥による歪みや割れの防止と、石を打った時の音の響きを良くする効果がある。へこみは"血溜まり"と呼ばれることがあり、「対局中に横から口を挟む人間は首を刎ねられ、このへこみに乗せられる事になる」などと語られた。ただし、2寸程度の薄い足付き盤にはへこみはない。

碁盤の脚は、クチナシの実の形を模しており、「他人の対局に『口無し』ということ」を示唆している。

高級碁盤は"価格応談"など、一般人には価格を公開せず取引される碁盤もある。

卓上盤

卓上用はテーブルの上で用いるための薄い板状のものである。公式戦でも使用される。一般家庭でも使われる。

厚さ2寸くらいまでの卓上用の薄い板盤は、充分に乾燥していない一枚板では実用にたえられないほど反ったり線の升目がくるったりする恐れがあるため、板を何枚か接いで1面の盤をつくることが多い。他にも、左右2枚の板を差し込んで1面の盤にすることで反りなどを防ぐさし込み盤というものもある。また、盤の反りや変形には木目の影響も大きく、この点でも「柾目」が珍重されている。

折畳式のものもあり、接盤(つぎばん)、接合盤と呼ばれる。

布製など

中国では布製の碁盤も用いられることがある。布製は折りたたんだり巻いて収納することができる。軽くて、折りたたんでかばんに入れて持ち歩くことも容易である。

解説用大盤

対局ではなく解説に利用される大型の盤[5]。大勢が見えるよう壁にかけるが、近年ではパソコンの画面をスクリーンに投影することで、コンピュータによる分析など多彩な情報を表示する例もある[6]。

盤は薄い金属板で作られ、磁石がついた碁石(を模した板)を貼り付けることで固定する。

タイトル戦では観客を大部屋に集め、出場していない棋士が大盤を使って解説する「大盤解説会」が行われている[6]。対局を終えた棋士は大盤解説の会場で感想戦を行うのが通例である[7]。

囲碁教室では大勢の生徒に指導する際に利用されている[8]。

- NHKの大型タッチパネル方式

NHK囲碁講座では、コンピュータと連動したタッチパネル式のディスプレイが利用されている。右上のモード選択画面のボタンでモードを選択すれば、何手もさかのぼった盤面を表示したり、画面上の線の交点を指で連続的に触れるだけで仮想の手を次々と打って解説することもでき、またワンタッチで本譜(対局の実際の盤面)に戻るということもできる。

視覚障害者用

視覚障害者が手触りでマス目を判断して碁を楽しめるように、線をわざと厚めに作る碁盤も存在する[9]。

視覚障害者用として、交点に穴の開いた盤にキノコ型の碁石を差し込む、線を高くして碁盤の目を立体とし片方に溝が彫られた碁石を置いて固定する、など様々な用具が考案されている[10]。

路の数(盤の大きさ)

要約

視点

盤上の線のことを「路」(連珠では「道」)と呼ぶ。現代の標準は19路であり、公式な対局でも19路盤が使われている。

盤の大きさにより布石、中盤、終盤の割合が異なるが[11]、同じルールで対局が可能である。9路など狭い碁盤は局所の攻防になるため大局的な感覚を身につけるには向かないが、着手できる箇所が少ないため迷いにくく短時間で終局することから入門者向けに利用されている[2][12]。また詰碁やヨセの練習にも利用されている。逆に19路より広い盤も存在する。

囲碁経験者には19路盤以外を否定する意見もあるが、初学者が19路盤を使うと広すぎて混乱するため[12]、9→11→13→19と徐々に広げた方が学習効率が高いとされ、一力遼や白石勇一などのプロ棋士らも推奨している[11][13]。

通常は縦横の路が同数の盤を利用するが、コンピュータ囲碁では縦横が異なる盤を設定することも可能であり、情報処理分野で理論研究が行われている[14]。日本棋院が配布している棋譜エディタは2路盤から19路盤まで対応しており[15]、盤サイズの設定では19、13、9とそれ以外に分けている[16]。

19路盤

縦横19本の線を持つ盤を19路盤(じゅうきゅうろばん、連珠愛好家の間では19道盤(じゅうきゅうどうばん))という。

交点(目)の数は361、マス目の数は324。大きさは縦1尺5寸(45.5センチメートル)、横1尺4寸(42.4センチメートル)、厚さは足付き盤で2寸~9寸程度まである。やや縦長であるのは、対局者はやや斜め上から見下ろす形になるため、見かけの距離を調整するためとされる。また、対局者同士の距離を離し、「隔意」と生むためとの説もある[17]。

プロの公式対局で利用される碁盤であり、特に断りがなければこの19路盤が碁盤と呼ばれる。入門者には広すぎるため[12]、中級以上から19路盤を使って対局する[2]。

13路盤

縦横13本の線を持つ盤を13路盤(じゅうさんろばん)という。

目の数は169、マス目の数は144。5分から2寸程度の薄い板で作られている。

19路盤に比べると隅・辺・中央の境界が曖昧となるが、全体が把握しやすいため、9路盤で基本をつかんだ初心者がより実戦に近い感覚を学ぶために使われる[2][13]。

9路盤と比較すると全体と部分の違いがはっきりし、1手のミスでも即負けにならないなど、より19路盤に近い戦いとなる[11][13]。

上級者でも練習に使えば棋力の向上に有用とされるが[18]、プロ棋士でも研究している者は少ない[13]。

19路盤よりも狭いため対局が早く終了するが、同じ布石が使えるためプロの対局にも向いているという利点がある[19]。この特性を囲碁の普及として利用する動きがあり、星合志保は普及のため13路盤での対局を配信している。

プロ棋戦としては、2014年に13路盤プロアマトーナメントが、2024年にはペア碁棋戦「ゆうきゅう戦コシノジュンコクリスタルCup[20]」が開催された。

9路盤

縦横9本の線を持つ盤を9路盤(きゅうろばん)という。

目の数は81、マス目の数は64。MDFなどの薄い板に線を印刷した簡易な卓上盤が主流であるが、榧を使った高級品も存在する。

主に入門者へのルール説明、詰碁、研究、体験学習に利用されている[2][21][8][22]。純碁でも使われる。

ミニ碁一番勝負では9路盤が使われた。

13路以上とは定石・布石・手筋が異なることや[23]、1手の価値が大きいため僅かなミスで逆転されることもあり、一定の棋力に達した者でも楽しむことができる[24]。2020年には日本棋院に所属する棋士の有志がオンライン大会を開催した[25]。囲碁・将棋・オセロの3種目を競う「トライボーディアン」では9路盤が利用されている[26][27]。

現在では独立したゲームとして発達しつつあり、プロ棋士でも深く研究しているアマチュアに勝てないこともある[13]。山田晋次や安斎伸彰のように9路盤の研究を行うプロ棋士もいる[28]。

それ以外の碁盤

21路盤

縦横21本の線を持つ盤を21路盤(にじゅういちろばん)という[29]。

標準の19路より広いため対局時間が長くなり、一部の囲碁愛好家が利用する程度である[29]。日本棋院梅田囲碁サロンに用意されており、対局が可能である[30]。

17路盤

縦横17本の線を持つ盤を17路盤(じゅうななろばん)という[2]

古代中国の文献では17路盤の記録があり実物も発掘されているため、初期の囲碁は17路盤が主流だったと推測されている[31]。

15路盤

縦横15本の線を持つ盤を15路盤(じゅうごろばん、15道盤(じゅうごどうばん))という[2]。

以前は囲碁では使われず、連珠で使われるため「連珠盤」とも呼ばれている。

交点(目)の数は225、マス目の数は196。大きさは縦1尺2寸、横1尺1寸と将棋盤とほぼ同じで、厚さは足付き盤で2寸~9寸程度まである。

15路盤を採用したのは昭和初期に連珠の第3世名人・高木楽山がルールとして規定したためとされており、これまでは19路の碁盤を使用していた。15路盤が採用されたのは、連珠は囲碁の付属物ではないという考え方と、黒に束縛を加えても17路盤や19路盤では先手が有利であるのに対し、13路盤より狭い盤では逆に後手が有利となるので、対等に勝負できるようにしたためとされている。

囲碁では海外の初級者が利用している[2]。

11路盤

縦横11本の線を持つ盤を11路盤(じゅういちろばん)という[15]。

7路以下

7路以下は入門者へのルール解説や研究用として利用されている[32][21][15]。日本棋院では7路を入り口として普及を進めている[12]。小学校の総合学習に囲碁が選択されることがあるが、7路であれば授業時間内に終えられるという[12]。

対局に向いているのは6路以上とされる[13]。

大学の教養科目で行われる囲碁の体験ゼミでは、6路盤が多く利用されている[33][34]。

5路盤以下については完全に解析されている[35]。

白石勇一は、5路盤は1手目が天元の場合、白は生きることも困難となるため対局には向いていないが、入門者に死活を指導するために利用できるとしている[36]。また福井正明は手筋、攻め合い、死活、ヨセ、地合の計算など対局に必要な技術の学習に使えるとして問題集を出版している[37]。

張栩は知育玩具として4路盤を使ったパズル「よんろのご」を考案し、4~5路盤を使った問題も多数発表している[13][12]。

Remove ads

文化

比喩

碁盤のように縦横の直線の交差により作られている格子状のものを、碁盤の目状と称する事もある[39](京都市内の通りなど)。

深曾木の儀

日本の皇室では七五三にあたるものとして、碁盤の目のようにまっすぐ育つことを願い、碁盤から飛び降りる「深曽木の儀」が行なわれる。この時には世界をしっかりと踏んで立ち成長するようにとの願いを込め、右手に扇、左手に山橘を持ち,碁盤の上から南の方角へ飛び降りる。皇太子徳仁親王、秋篠宮文仁親王の使用した碁盤は、1964年に日本棋院から寄贈された。

皇室以外でも「碁盤の儀」として七五三に行っている神社もある[40]。

嫁入り道具

かつては貴族や大名などの娘が嫁入り道具として蒔絵を施した碁盤・将棋盤・双六盤を持参する習わしがあり、三つを合わせて「三面」「三面盤」と呼ぶ[41][4]。これは雛人形の道具でも再現されている[41]。

逸話

- 『古今著聞集』9巻「源義家或法師の妻と密会のこと」。源義家が若いころ、ある法師の妻のもとへ足しげく通っていたことがあった。その家は桟敷の前に堀があり、さらに棘のある植木があったが、義家は堀の横に車を寄せると、鳥のように軽々とそれらを飛び越えて桟敷から女の部屋に忍び込んでいた。腕に覚えのある法師は義家を斬りつけようと桟敷に碁盤を置き、義家がそれにけつまづくのを待ち伏せたが、義家は飛び込みざまに気づくやいなや碁盤の角を斬り捨てて難なく着地し、何事もなかったように部屋の中に入っていった。それを見た法師は怖気づいて逃げ出し、のちにそれが八幡太郎と名にしおう義家であることを知った[42]。

- 『義経記』に源義経の吉野落ちで佐藤忠信が奮戦したことが描かれたことから、忠信が碁盤を持って戦ったという伝説が生まれ、横河覚範との立回りを中心とした荒事芸として劇に採り入れられ、人形浄瑠璃や歌舞伎で演じられるようになった[43]。明治時代には無声映画『碁盤忠信 源氏礎』が制作された。

- ウシの曲芸の一つに「碁盤乗り」というものがある。1947年に昭和天皇が岡山県に行幸した際に披露された記録が残る[44]。

Remove ads

出典

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads