トップQs

タイムライン

チャット

視点

飽和脂肪酸

ウィキペディアから

Remove ads

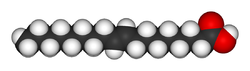

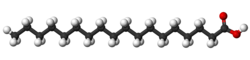

飽和脂肪酸(ほうわしぼうさん、Saturated fatty acid)とは、炭素鎖に二重結合あるいは三重結合を有しない(水素で飽和されている)脂肪酸のことである。飽和脂肪酸は同じ炭素数の不飽和脂肪酸に比べて、高い融点を示す。

肉、牛乳、バター、卵黄、チョコレート、ココアバター、ココナッツ、パーム油などに多い[1]。世界保健機関(WHO)による2016年のレビューでは、多量の飽和脂肪酸の摂取は心血管疾患のリスクを高めるとする[1]。

化学構造

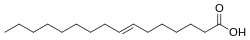

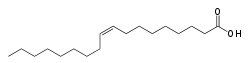

不飽和脂肪酸の場合、二重結合はシス型またはトランス型をとる。それに対し、飽和脂肪酸は二重結合あるいは三重結合を有せず、直線状の構造を持つ。

Remove ads

飽和脂肪酸の例

脂肪酸の命名法はIUPAC生化学命名法[2] に定義されている。

Remove ads

飽和脂肪酸の生成、変換

脂肪酸シンターゼによって、アセチルCoAとマロニルCoAから直鎖の飽和脂肪酸が作られる。順次アセチルCoAが追加合成されるので原則脂肪酸は偶数の炭素数となる。体内で余剰の糖質、タンパク質等が存在するとアセチルCoAを経て、飽和脂肪酸の合成が進む。脂肪酸合成が炭素数18(ステアリン酸)に達すると、ステアリン酸の中央に二重結合が生成されて体内で一価不飽和脂肪酸であるオレイン酸が生成される。例えば豚の体脂肪であるラードにはオレイン酸が豊富に含まれている。このオレイン酸から、植物では、二重結合が一個増えてリノール酸(ω-6脂肪酸)が生成され、ついで二重結合がもう一つ増えてα-リノレン酸(ω-3脂肪酸)が生成される。

動物の体内には、リノール酸もα-リノレン酸も作る酵素が存在しないので、これらの不飽和脂肪酸を必須脂肪酸として摂取しなければならない[4]。

食品中の飽和脂肪酸

「米国の食事目標」が策定されたときに、飽和脂肪酸の摂取を減らすために動物性脂肪の摂取を減らすことが目的とされた[5]。このように、動物性脂肪中に比率として多く含まれる脂肪酸である。

植物油では、全脂肪中の飽和脂肪酸の割合は低い油も多いが、ココナッツ油やカカオバターのように飽和脂肪酸を大量に含む油もある。植物油の脂肪酸組成は植物油の一覧#植物油の脂肪酸組成を参照。

主な食品中の全脂肪における主な飽和脂肪酸の割合は、次のとおりである。

Remove ads

健康への影響

要約

視点

2016年の世界保健機関によるシステマティック・レビューは、飽和脂肪酸の多量摂取は心血管疾患のリスク上昇と関係があるため懸念があり、特に多価不飽和脂肪酸に置き換えることで血中脂質の状態を改善することが確認された[1]。

飽和脂肪酸の多い食事はインスリン抵抗性を生じさせ、糖尿病の罹患が増加する可能性が示唆されている。また、日本人において飽和脂肪酸摂取量が少ない人では脳出血罹患の増加が認められる。大腸がん及び膵臓がんの罹患との関連は認められていない。2010年の日本の食事摂取基準では、飽和脂肪酸について全カロリーの4.5%が摂取下限、7%が摂取上限であると考えられている[7]。

アメリカ心臓協会は、心臓病と闘うための健康的な食事と生活スタイルを勧告している(心臓病#食と生活の勧告参照)[8]。脂質関連項目を以下に抜粋する。

- 飽和脂肪酸とトランス脂肪酸を含む食物を、一価不飽和脂肪酸と多価不飽和脂肪酸を含む食物に替える。

- 飽和脂肪酸の摂取を制限するために、肉は皮が取り除かれていて脂肪の少ないものを選ぶ。また、低脂肪の乳製品を選ぶ。

脳にも悪い影響を及ぼす。Annals of Neurologyに掲載された6,000人の女性を対象としたハーバード大学の研究によると、飽和脂肪をたくさん食べた人は、記憶力と思考力が大幅に低下した。研究者たちは、飽和脂肪の消費によって引き起こされる高レベルの炎症が脳の動脈に損傷を与え、認知機能障害を引き起こす可能性があると推論した[9]。

デンマークでは2011年10月1日から、脂肪税と砂糖税として、飽和脂肪酸が2.3%以上含まれる食品に対して、飽和脂肪酸1キログラムあたり16クローネを課税し、施行前には飽和脂肪酸の多い食品であるバターやピザ、肉、牛乳といった食品に買い込み需要が高まった。この世界初の「脂肪税と砂糖税」は翌年には廃止された。

厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2020年版)」策定検討会報告書によると、成人において、飽和脂肪酸の摂取量が増すと、血中の総コレステロール濃度、LDL コレステロール濃度が増すことが知られている。ただし、脂肪酸中の炭素数により影響は違い、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸(炭素数が12-16)では上昇が観られるが、ステアリン酸(炭素数が18)では顕著な変化は観られていない。飽和脂肪酸の摂取量と総死亡率、循環器疾患死亡率、冠動脈疾患死亡率、冠動脈疾患発症率、脳梗塞発症率、2型糖尿病発症率との関連を調べたコホート研究の結果を、メタアナリシス解析した結果、有意な関連は認められなかった。また、循環器疾患発症率との関係を調べた21のコホート研究及びメタアナリシス解析の結果でも有意な関連は認められていない。しかし、この中の7つの研究で血清総コレステロール濃度の過調整があり、正しく評価れていないとの指摘もある。一方で飽和脂肪酸を多価不飽和脂肪酸に置き換えた場合の冠動脈疾患発症率や心筋梗塞発症率への影響を調べたコホート研究及びメタアナリシス解析では発症率の有意な減少がみられた[10][11]。

また、飽和脂肪酸の摂取量が1日10g未満の人は1日10g以上の人に比べて脳卒中による死亡数が2倍になるなどの研究が有り[12]。飽和脂肪酸の摂取量が脳出血及び脳梗塞の発症(又は死亡)率の低下と関係していると考えられる。しかしそれが、飽和脂肪酸が直接の作用した結果なのか、他の栄養素が介する作用なのか明確ではなくさらなる研究が求められている[10][13]。

個別の研究

日本の国立がん研究センターが4万3000人を追跡した大規模調査では、乳製品の摂取が前立腺癌のリスクを上げることを示し、カルシウムや飽和脂肪酸の摂取が前立腺癌のリスクをやや上げることを示した[14]。飽和脂肪酸を食べる量が多いグループで心筋梗塞のリスクが上昇するが、反面、飽和脂肪酸を食べる量が少ないグループで脳卒中のリスクが上昇する[15]。

2014年3月発行のアナルズ・オブ・インターナル・メディシンでは、「飽和脂肪酸は心臓疾患の原因にはならない」という研究が発表された。飽和脂肪酸の摂取量を減らすことは女性の場合、特に害がある。飽和脂肪酸の摂取量を減らしている女性の場合、高比重リポタンパク(いわゆる「善玉コレステロール」)の量が急減し、心臓疾患にかかるリスクが高いとされる[16]。

Remove ads

脚注

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads