トップQs

タイムライン

チャット

視点

窪屋郡

日本の岡山県(備中国)にあった郡 ウィキペディアから

Remove ads

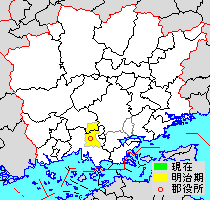

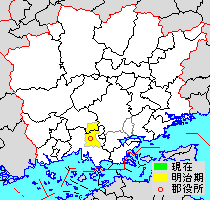

郡域

歴史

要約

視点

古来、吉備国の中心地として栄えた地域である。高梁川旧本流の対岸には国府所在地の賀陽郡の中枢があった。郡内に備中国の国分寺・国分尼寺があった。郡内に大小の古墳が多い(作山古墳・こうもり塚古墳他)。郡衙の位置は三須郷(総社市三須・東三須・山手地区)と推定されている。

近世以降の沿革

- 慶応4年5月16日(1868年7月5日) - 幕府領が倉敷県の管轄となる。

- 明治2年6月25日(1869年8月2日) - 岡山新田藩(鴨方)が改称して鴨方藩となる。

- 明治3年

- 明治4年

- 明治5年

- 明治7年(1874年) - 中林が下林村に合併。(59村)

- 明治8年(1875年)(56村)

- 明治9年(1876年) - 小子位村が浜村に合併。(55村)

- 明治10年(1877年)(49村)

- 日吉庄村・大内村・八王寺村・川入村が合併して富久村となる。

- 渋江村・田ノ上村が合併して老松村となる。

- 四十瀬新田村・埋川村が合併して富井村となる。

- 中島が軽部村に合併。

- 西三須村が改称して三須村となる。

- 明治11年(1878年)9月29日 - 郡区町村編制法の岡山県での施行により、行政区画としての窪屋郡が発足。郡役所が倉敷村に設置。

- 明治12年(1879年) - 軽部村の一部が分立して上中島村となる。(50村)

- 明治13年(1880年)

- 西坂・地頭片山・岡谷・宿・柿木・溝口・中原がそれぞれ本村から正式に独立して村を称する。

- 白楽市新田村が改称して西中新田村となる。

- 明治14年(1881年) - 八田部村・恵地新田が真壁村に合併。(48村)

- 明治22年(1889年)6月1日 - 町村制の施行により、以下の各村が発足。特記以外は全域が現・倉敷市。(11村)

- 明治24年(1891年)6月16日 - 倉敷村が町制施行して倉敷町となる。(1町10村)

- 明治33年(1900年)4月1日 - 郡制の施行により、都宇郡・窪屋郡の区域をもって都窪郡が発足。同日窪屋郡廃止。

Remove ads

行政

- 歴代郡長

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads