トップQs

タイムライン

チャット

視点

医療費

ウィキペディアから

Remove ads

医療費(いりょうひ、Health expenditures)とは、一年間にその国の国民が保健および医療に投じた費用の合計。公的支出(社会保障支出)と個人支出(自己負担)の両方が含まれる[2]。これはその国の保健医療支出推計 (National Health Accounts・NHAs) として勘定される[2]。

定義

→「医療経済学」および「ユニバーサルヘルスケア」も参照

医療資源調達費用

医療施設は医療資源である「人・物・金」を市場から調達する。医療資源は医師・歯科医師・薬剤師・看護師・臨床検査技師・その他医療スタッフなどの「ひと」、医療機器・検体検査・医薬品・設備や施設などの「もの」、運転資金などをいう。市場原理によってより良い医療資源を確保してより良い医療を提供することが可能になるという考え方にもとづいているが、医師や看護師が条件が良い医療機関・診療科目や都市に集中したり、立ち去りも自由であるため、診療科や地方によっては不足(枯渇も)するなどの現象が起こりうる。

医療資源を集中させて医療の効率や医療機能高度化を図ると同時に、受診の容易さや医療内容の平等性等のためには医療資源の分散化も必要である。

ドクターフィーとホスピタルフィー

医療費を医師による疾病の診断と治療に必要な費用(ドクターフィー的な費用)とそれ以外の費用(ホスピタルフィー的な費用)に分ける考え方がある。ホスピタルフィーには看護、事務等さまざまな医療スタッフの費用や臨床検査、薬局・医薬品の費用が含まれている。医療費抑制政策ではホスピタルフィー関連の引き下げ幅がドクターフィー引き下げ幅より大きいことが多い。

医師による疾病の診断と治療に必要な費用を、文字通りのドクターフィーとして医療保険から医師に直接報酬を支払うべきであるとする考え方もあるが、この場合には医療サービス内容が医療保険に左右される可能性もある。

Remove ads

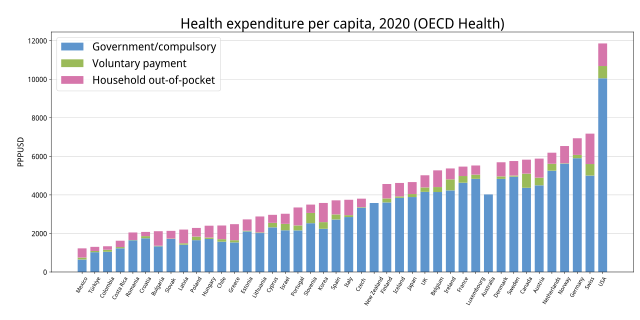

各国の医療費

要約

視点

世界保健機関が発行しているWHOによると、先進国(世界保健機関や世界銀行の分類では、High Income Countries)の2010年度のGDPに対する医療費の比率の平均値は12.4%、医療費総額に対する公費負担率の平均値は61.8%である[2]。

アメリカ合衆国

→「アメリカ合衆国の医療」も参照

WHOによると、アメリカ合衆国では2010年度のGDPに対する医療費の比率は17.6%[2]、公的な医療保険は高齢者と障害者のための(メディケア)と低所得者のための(メディケイド)、中所得者に養育されている児童のための州の児童医療保険制度、軍人、警察官に限定されているので、国全体としての医療費総額に対する公費負担率は48.2%である[2]。アメリカ合衆国で破産した人のおよそ半数が、医療費支払いにより破産しているとの報告もある[6]。 しかも自己破産に至った患者または、その家族の多くは中産階級で医療保険加入者であったという。こうした問題点は、古くからアメリカの政治的問題と認識され議論が行われてきた。2010年には医療保険改革法が成立、ユニバーサルヘルスケア制度を通じて低所得者の医療費支出の軽減を目ざしている。

イギリス

→「イギリスの医療」も参照

WHOによると、イギリスでは2010年度のGDPに対する医療費の比率は9.6%、医療費総額に対する公費負担率は83.2%である[2]。国民保健サービス(NHS)をうける限りでは診療は無料(自己負担額が無い)だが、薬が必要なときは処方料を支払う(約1800円)。処方料は薬一種類につき必要なため、複数の薬を処方してもらうとかなり高額になる。その結果、日本における医療費の3割負担額よりも、イギリスでの処方料のみの方が高額になることがよくある。また歯科はNHSでも有料であり自己負担額は日本よりも高い。NHS以外のプライベート(個人病院)で医療を受ける場合は全額自己負担であり、その金額は日本における医療費よりもかなり高額である。

フランス

→「フランスの医療」も参照

WHOによると、フランスでは2010年度のGDPに対する医療費の比率は11.7%、医療費総額に対する公費負担率は76.9%である[2]。ユニバーサルヘルスケア制度が存在し、診療報酬は出来高・償還払い制度である[7]。

その他

WHOによると、中高所得国(Upper Middle Income Countries)では2010年度のGDPに対する医療費の比率の平均値は6.0%、医療費総額に対する公費負担率の平均値は55.5%[2]、中低所得国(Lower Middle Income Countries)では2010年度のGDPに対する医療費の比率の平均値は4.3%、医療費総額に対する公費負担率の平均値は36.1%[2]、低所得国(Low Income Countries)では2010年度のGDPに対する医療費の比率の平均値は5.3%、医療費総額に対する公費負担率の平均値は38.5%[2]、公費負担率が100%の国は存在せず、90%台の国も少数の例外であり、先進国で公費負担率が最も高いグループの国でも80%台の前半から半ばである[2]。

Remove ads

日本の医療費

要約

視点

自立支援医療 (精神通院医療)で自己負担額上限額が決まる。

医療機関の経営改善を目的に特定機能病院や一部の民間病院では、既存の出来高払い方式から診断群分類包括評価(DPC)方式を採用している。

統計

国民1人あたりの生涯医療費は、男性で2,600万円、女性で2,800万円であり、その50%は70歳以上のステージで発生している(2016年推計)[8]。

2010年度医療費総額は37兆4202億円[9]、また75歳以上の高齢者の医療費は12兆7213億円[9]。

WHOによると、日本の2010年度のGDPに対する医療費の比率は9.2%、医療費総額に対する公費負担率は80.3%であり[2]、先進国の平均値と比較して、GDPに対する医療費の比率は低いが、医療費総額に対する公費負担率は、デンマーク、スウェーデン、ノルウェー、アイスランド、イギリス、ニュージーランドなどとともに、最も高いグループに属している[2]。 2006年からは保険医療機関等から受け取る医療費の内容の分かる領収証には医療内容区分毎の点数が記載され会計窓口で支払う負担金の計算根拠が表示されている。

老衰と医療費

日本経済新聞が人口20万人以上の約130市区を調査しところ、神奈川県茅ヶ崎市は年間医療費が最少で全国平均より14万円も少なかった。年間介護費には増加傾向はなく年間医療費のような相関性は確認されなかった。トップの茅ヶ崎市の老衰死との最下位の自治体間での格差は男性最大6.8倍、女性で4.3倍であった。死因が最も健康な死である老衰が最多の割合を占めた茅ヶ崎市は全国平均を100とする死亡率で見ると、210.2で全国平均の2倍の高さであった。同市の75歳以上の一人当たりの医療費は年間79.2万円で全国平均93万2000円より14万円も低かった。全国で医療費が茅ヶ崎市並みになれば国全体で医療費への歳出が毎年2.3兆円も減ることから社会保障費に3割以上も支出している日本の財政の観点から茅ヶ崎市が注目されている。茅ヶ崎市医師会は「医療介護の多職種が連携し、在宅介護などで暮らす高齢者を支える態勢が充実している。自宅で最期を迎えたいという人が増えている」と老衰という健康な最期を迎える人の多さを説明している。逆に老衰死の割合が下位はいずれも大阪府で30.9の茨木市、31.9の寝屋川市、39.7の枚方市と吹田市だった。次に40.9の長崎市、41.8の鹿児島市、44.2の札幌市、47.4の那覇市であった。茨木市の75歳以上の一人当たりの年間医療費は額では最多自治体ではないものの106万6621円であった[10]。

薬価

療養費

はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師が行う施術、柔道整復師が行う施術の費用は療養費と呼ばれ、施術費用の取り扱い(請求方法・計算方法・負担方法)で異なるものの、公的医療保険とほぼ同様に扱われる。

国民医療費

国民医療費とは、単年度内の医療機関等における傷病の治療に要する費用を推計したものである。「公費負担医療給付分」「公的医療保険等給付分」「後期高齢者医療給付分」の原則として診療についての支払確定額をもって、患者が支払う「一部負担額」と医療費の全額を患者が支払う「全額自費」推計し、以上を合算することにより推算される[11]。

- 診療費、調剤費、入院時食事療養費、訪問看護療養費、健康保険等で支給される移送費などは、国民医療費に含まれる。

- 健康診断、予防接種、正常妊娠・分娩、固定した身体障害のために必要とする義眼や義肢などは、国民医療費に含まれない。

超過医療費

特定の疾病原因による患者増加の結果として増加した国民医療費分を、超過医療費と呼ぶ。2003年の日本総合研究所 (株式会社)志水武史研究員による研究[12]によると、「喫煙」・「排気ガス」・「アルコール乱用」による超過医療費は、1999年時点で約3兆1,898億円、2025年時点における超過医療費の総額は約7兆4,791億円と推計している。

超過医療費を抑制するために、同研究は以下の提案を行っている。

- 外部費用である超過医療費を課税によって内部化し、喫煙・排気ガス・アルコール乱用の水準を適正化する。

- 公共交通機関を整備し、自転車等の代替交通手段を促進する。

- 自動車集中に対する規制を強化する。

- 健康日本21の促進など、価格以外の包括的手法を組合わせ、喫煙・飲酒の適正化を図る。

喫煙と排気ガスに対して課税・課徴金を用いて内部化した場合の医療費抑制効果は2025年時点で年間約269 億円と推計している。また、喫煙、排気ガス、アルコール乱用に対し、内部化以外の抑制策を実施した場合の医療費抑制効果は、2025 年時点で年間約1兆1,511億円と推計している。

概算医療費の速報

概算医療費または医療機関医療費は医療機関メディアス(MEDIAS)として厚生労働省のホームページで公表されている[13]。

審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金および国民健康保険団体連合会)で処理された診療報酬の点数、費用額、件数及び日数等の集計が概算医療費データベースとして公表されている。医科入院、医科入院外、歯科及び調剤の医療費、入院時食事療養及び訪問看護療養の費用額が含まれている。

医療費問題

国民医療費は2000年度から2010年度までの10年間に24.1%増大[9]、医療費の公費負担額は1999年度の26兆3,863億円(国民所得比7,24%)から2009年度には30兆8,447億円(国民所得比9,09%)に増大[15]、日本の医療費は国内総生産や国民所得を上回るペースで増大傾向である。

医学や医療技術の向上、平均寿命の上昇、高齢者人口の増大、出生率の低下、就業世代人口の減少などの複合的原因により、国内総生産や国民所得を上回るペースで増大傾向である医療費を、どのように負担していくかが重大な問題になっているが、有効な解決策が見いだせず、国民も国会も厚生労働省も政府も模索している状況である。

調剤薬局の増加

調剤薬局は、厚生労働省の医薬分業を目的に増加の一途を辿ってきた。効果の狙いは以下の通りである。

国民医療費に含まれる薬局調剤医療費は、平成7年の1兆2,662億円(国民医療費の4.7%)から平成18年の4兆7,061億円(同14.2%)まで急増している。その伸びは11年で372%以上、国民医療費での比率にして3倍強である。[16][17]

医療費の滞納

医師は医師法により、一定の要件が満たされなければ診療を拒むことは出来ないが、患者は医療費の支払いを先延ばしにすることがあり。患者による医療費の支払いの先延ばしは、医療機関の経営の圧迫をもたらす可能性がある。

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads