佐保来栖山砦

ウィキペディアから

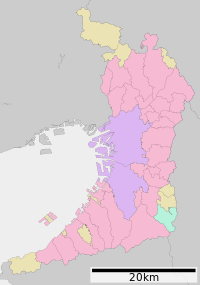

佐保来栖山砦(さほくるすやまとりで)は、大阪府茨木市大字佐保にあった砦、山城。史料に記載がなく、平成になり発掘調査で存在が確認できた城郭である。

概要

この城跡は、史料に全く記載がなく、誰が城主であったのか沿革などは不明の城郭である。以前より不自然な平坦面が観察されていたことから、城郭の存在が指摘されていた。国際文化公園都市造成に伴い、全斜面と盛土部分を含めた、尾根の全面的な発掘調査が行われた。城郭は国見峠を経て、清坂街道と接続している。当地は丹波国と摂津国(大坂)を結ぶ重要な位置に存在していた。「福井城と関連があったのではないか」と近隣にあった福井城との関連を指摘されている[1]。

城郭

城郭は北東から南西へ延びる尾根の最先端部に位置する。尾根の最長部を中心に曲輪は3つあり、これを取り囲むように小規模な曲輪が配され、それらを繋ぐ通路があった。斜面には、堀切と石垣が検出された。石垣は砦斜面を全周するものではなく、曲輪の平坦面の高さまで積み上げたものではない。曲輪留め程度の石垣であったと思われるが、「心理的な防御の機能も果たしていたと思われます」と曲輪留め以外の役割も果たしていたと解説されている[2]。主要3曲輪の一つに礎石建物とそれを囲む土塁が出土した。建物の礎石は火熱をうけ、火災を被ったことが確認された。また土壁が大量出土し、礎石は建物に伴うものと考えられている。中央の曲輪が一段高く、両側にある曲輪が一段低くなっている。建物があった曲輪は一段低い部分にあたる。発掘調査により、礎石建物があった曲輪が最初にできた曲輪で単郭構造の砦から、2つの曲輪が並列して改築された変遷をもつ。最長部の曲輪と礎石建物があった曲輪からの出土物が多く、住居を伴う建物が両曲輪であったと考えられている。

|

|

出土物

発掘調査から、数多い遺物が検出された。

土師器小皿、土器皿、碗、青磁碗、染付皿、染付碗、瀬戸美濃皿、瀬戸美濃碗、瀬戸美濃水滴、備前徳利、備前擂鉢、備前甕、丹波壺、丹波擂鉢、瓦器仏花瓶、瓦器火鉢、瓦器香炉、土師器鍋、石臼、鉄釘、銭貨、刀子

なお、瓦は出土しなかった。またこれら遺物から特定の人物を推定することはできなかった。

城跡へのアクセス

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.