トップQs

タイムライン

チャット

視点

ヴィシュヌ

ヒンドゥー教の神 ウィキペディアから

Remove ads

ヴィシュヌ(梵: विष्णु Viṣṇu)は、ヒンドゥー教の神である。ブラフマー、シヴァとともにトリムルティの1柱を成す重要な神格であり[1][2][注 1]、特にヴィシュヌ派では最高神として信仰を集める[4][5]。

Remove ads

ヴィシュヌ派ではヴィシュヌは形の無い形而上的なコンセプトであるブラフマンと同一視され、至高のスヴァヤン・バガヴァンであるとされ、また、ヴィシュヌは世界が悪の脅威にさらされたとき、混沌に陥ったとき、破壊的な力に脅かされたときには「維持者、守護者」として様々なアヴァターラ(化身)を使い分け、地上に現れるとされている[6]。ヴィシュヌのアヴァターラのうち有名なものでは『マハーバーラタ』のクリシュナや『ラーマーヤナ』のラーマが含まれている。また、ヴィシュヌはナーラーヤナ、ジャガンナータ、ヴァースデーヴァ、ヴィトーバ、ハリといった異名でも知られ、スマールタ派のパンチャーヤタナ・プージャーでは5柱の信仰対象の神々の1人に数えられている[5]。

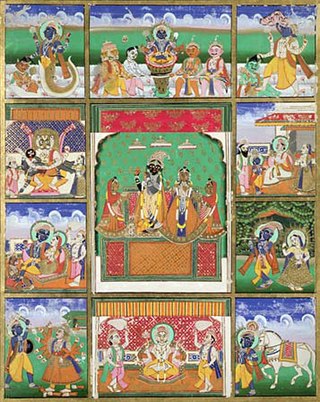

偶像としてはヴィシュヌは通常青い肌の色で4本の腕を持つ姿で描かれる。下の左手にはパドマ、下の右手にはカウモーダキー、上の左手にはパーンチャジャニヤ、上の右手にはスダルシャナ・チャクラを持つ[注 2]。また、とぐろを巻くアナンタの上に横になってまどろむ姿を描いたものも多くみられる。これは現実世界はヴィシュヌの夢に過ぎないという神話の1場面を切り取ったもので、通常彼の配偶神であるラクシュミーが一緒に描かれる[7]。

Remove ads

概要

名前

「ヴィシュヌ」という名前には「遍く満たす」という意味があるとされる[8][9]。

紀元前5世紀頃のヴェーダーンガの学者ヤースカは彼のニルクタ(語源に関する書物)の中でヴィシュヌの語源を「どこにでも入る者[注 3]」、「枷や束縛から離れたものがヴィシュヌである[注 4]」としている[10]。

中世インドの学者メーダーティティは「浸透する」という意味の「ヴィシュ」(viś)にヴィシュヌの語源を求めている。すなわち「ヴィシュヌ」は「どこにでも存在し、全ての中に存在する者」という意味を含むとする[11]。

特徴

比較神話学者ジョゼフ・キャンベルの『千の顔をもつ英雄』で、ヴィシュヌが扱われている[12]。ヴィシュヌについてアルジュナの言葉では、「あなたの終わりも中間も、また始まりもわたしはみとめない」[12]。「あなたは全世界をあまねく貪りつつ、燃えたつ口で舐めわたす」[13]。

ヴィシュヌの描写は次のようにある。

ヴィシュヌ自身の言葉はこうある。

Remove ads

聖典

要約

視点

ヴェーダ

ヴェーダの時代にはヴィシュヌはインドラやアグニのような目立った神格ではなかった[16]。紀元前2000年頃の『リグ・ヴェーダ』に含まれる1028の賛歌の内、ヴィシュヌに捧げられたものは5つにとどまる[11]。ヴィシュヌはブラーフマナ(紀元前900-500年)で言及され、それ以降存在感を増していき、やがてブラフマンと同等の最高位の神格として信仰を集めるようになった[16][17]。

ヴェーダの全体でみるとヴィシュヌに関する言及は多くなく、神格としての設定もありきたりと言えるが、ヤン・ホンダは『リグ・ヴェーダ』にはいくつか目をひく言及も見られるとしている[16]。たとえば『リグ・ヴェーダ』にはヴィシュヌは死後のアートマン(魂)が住まうというもっとも高い所に住むという言及があり[注 5]、これが後にヒンドゥー教の救済論と結びつきヴィシュヌの人気を高める原因のひとつになったのではないかという指摘がある[16][18]。またヴェーダには、ヴィシュヌは天と地を支えるものであるとする記述も見られる[11]。

ヴェーダでは他の神へ向けた賛歌でヴィシュヌが触れられる例がたびたび見られ、とくにインドラとのつながりが感じられる[11][19]。インドラが悪の象徴であるヴリトラを倒す際にはヴィシュヌが手を貸している。

トリヴィクラマ

→「ヴァーマナ」も参照

『リグ・ヴェーダ』の複数の賛歌でトリヴィクラマ(Trivikrama)と呼ばれるヴィシュヌにまつわる神話が語られており、これはヒンドゥー教の最も古い時代から継続的に語られている神話のうちの1つである[20]。トリヴィクラマは古今を問わずヒンドゥーの宗教美術に着想を与えており、例えばエローラ石窟群のものはヴィシュヌのアヴァターラとしてのヴァーマナのトリヴィクラマが描かれる[21][22]。トリヴィクラマとは「3歩」という意味を持つ。この神話では、取るに足らない風貌をしたヴィシュヌが一息に巨大化し、最初の一歩で地上をまたぎ、二歩目で天をまたぎ、三歩目で天界の全てをまたいだと語られる[20][23]。

Viṣṇornu kaṃ vīryāṇi pravocaṃ yaḥ pārthivāni vimame rajāṃsi / yo askabhāyaduttaraṃ sadhasthaṃ vicakramāṇas tredhorugāyaḥ // (...)

私はヴィシュヌの偉業をここに宣言しよう。彼は地上を実測し、天界をうち立てた。大股の三歩で(略)

ヴィシュヌスークタとも呼ばれるこの賛歌には救済論が含まれているとされる。この賛歌ではヴィシュヌは三歩目に、死を免れない者たちの領域を超えたことが示されている。そこはもっとも高い場所であり、神に帰依したものたちが幸せに暮らすとされている[20]。『シャタパタ・ブラーフマナ』(紀元前8-6世紀)ではこのテーマをより深く掘り下げている。ここでは3つの世界(トリロカ)をアスラに奪われた神々をヴィシュヌが代表し、トリヴィクラマにより世界を奪い返す。ここではヴィシュヌはすなわち死を免れない者たちの救済者であり、神々の救済者でもあると読み取れる[20]。

ブラーフマナ

『シャタパタ・ブラーフマナ』にはヴィシュヌ派の護持する汎神論的アイデアを見つけることができる[25]。ヴィシュヌ派では最高神であるヴィシュヌは経験的に知覚できる宇宙に遍く宿っているとされる[25]。『シャタパタ・ブラーフマナ』にてプルシャ・ナーラーヤナ(ヴィシュヌ)は以下のように語る。「全ての世界に私自身を置いた。私自身に全ての世界を置いた」[25]。さらにこの『シャタパタ・ブラーフマナ』はヴィシュヌとすべての知識(すなわちヴェーダ)を等価であるとする。すなわち宇宙の全ての本質を不滅であるとし、全てのヴェーダと宇宙の原則を不滅であるとし、ヴィシュヌであるこの不滅の物は全てであると主張する[25]。

ヴィシュヌは全ての物と生物に染みわたっていると描写されている。これをジオラ・ショーハムは、ヴィシュヌは、本質的な原則として、超越的な自己として常に全ての物と生物の中に存在しつづけている、と表現する[26]。ブラーフマナを含むヴェーダの聖典はヴィシュヌを称賛しながらも、ヴィシュヌの下に他の神々を従属させない。ヴェーダが提示するのは包括的、多元的な単一神教である。時には明確に、「偉大な神々も卑小な神々も、若い神々も年老いた神々も」[注 6]という呼びかけが行われることもあるが、これは神々の神聖な力をわかりやすく表現するための試みであり、いずれかの神がいずれかの神に従属しているという表現は見つけられない。一方でヴェーダの賛歌の中から、全ての神々がそれぞれ至高であり、それぞれ絶対的であるという表現を見つけることはたやすい[27]。

ウパニシャッド

ムクティカーと呼ばれる108のウパニシャッドのうち、ヴァイシュナヴァ・ウパニシャッド(ヴィシュヌ派のウパニシャッド)が14存在する[28]。これらがいつ編纂されたものかははっきりとはわかっていないが、紀元前1世紀頃から17世紀頃までと幅を持って見積もられている[29][30]。

これらヴァイシュナヴァ・ウパニシャッドはブラフマンと呼ばれる形而上的な現実としてのヴィシュヌ、ナーラーヤナ、ラーマやあるいはヴィシュヌのアヴァターラの1つに焦点を当てる[31][32]。そして倫理から信仰の方法まで広範な話題を取り扱う[33]。

プラーナ文献

ヴィシュヌ派のプラーナ文献ではヴィシュヌに主眼が置かれる。ルド・ロシェによればこれらヴィシュヌ派のプラーナとして特に重要なものには『バーガヴァタ・プラーナ』、『ヴィシュヌ・プラーナ』、『ナーラディーヤ・プラーナ』、『ガルダ・プラーナ』、『ヴァーユ・プラーナ』が挙げられる[34]。プラーナは様々な立場から語られる宇宙論や、神話、様々な生き方に関する博物学的内容、加えて中世に書かれたものにはマーハートミヤ(māhātmya)と呼ばれる地域ごとのヴィシュヌ寺院を紹介する旅行ガイドのようなものが含まれる[35]。

ヴィシュヌ派のプラーナに語られるさまざまな宇宙論を例として挙げると、例えばヴィシュヌの目は南の天極にあり、そこから宇宙を観察しているとされる[36]。また、ヴァーユ・プラーナの4章80節ではヴィシュヌはヒラニヤガルバ(金の卵の意)であったとされ、そこから一斉にすべての生物の雄と雌が生まれ出る[37]。プラーナによってはシヴァやブラフマー、シャクティが宇宙論の中心となるが、『ヴィシュヌ・プラーナ』はヴィシュヌを中心に宇宙論を展開する。『ヴィシュヌ・プラーナ』の22章では、彼の多くの異名(称号)、例えばハリ、ジャナルダナ、マダーヴァ、アチユタ、フリシケシャなどを以ってヴィシュヌを礼賛する[38]。

ヴェーダーンタ学派のラーマーヌジャはウパニシャッドで議論のあった根本原理ブラフマンをヴィシュヌと同一視し、シュリー・ヴァイシュナヴァ派の基礎を築いた[39]。『バーガヴァタ・プラーナ』のたとえば1巻2章11節などではヴィシュヌはブラフマンと同一視される。いわく、よく学び絶対の真理を知る超越主義者はこの無二の本質をブラフマン、あるいはパラマートマ(Paramātma)、バガヴァーン(Bhagavān、ヴィシュヌのこと)と呼ぶ[40]。

ヴィシュヌのアヴァターラであるクリシュナに焦点を当てる『バーガヴァタ・プラーナ』は、最も人気があり、最も広く親しまれているプラーナで、ほぼすべてのインドの言語に翻訳されている[41]。この文献も他のプラーナと同様に宇宙論、系譜学、地理学、神話、伝説、音楽、舞踊、ヨーガ、文化などあらゆるテーマを扱っている[42][43]。バーガヴァタ・プラーナでは、慈悲深い神々と邪なアスラ(悪魔)との戦争でアスラが勝利するところから物語が始まり、そしてその結果としてアスラが宇宙を支配する。ヴィシュヌはまずはアスラと和解し、彼らを理解し、その後に独創的な方法で彼らを倒し、そして希望と正義と自由と善をとり戻す。これは様々な伝説に繰り返し登場するテーマとなっている[44]。『バーガヴァタ・プラーナ』はヴィシュヌ派において特に信仰を集めている[45]。このプラーナに見られるヴィシュヌの活躍は演劇、舞台芸術の世界にも影響を与えており、例えばサトリヤ、マニプリ、オリッシー、クチプディ、カタカリ、カタック、バラタナティヤム、バーガヴァタ・メーラ、モヒニアッタムという形で祭りの期間などに上演される[46][47][48]。

ヴェーダやウパニシャッドには見られないことだが、プラーナのいくつかのバリエーションではヴィシュヌが最高神であり、他の神々が依存する存在であると語られる。たとえばヴィシュヌ派のプラーナでは、ヴィシュヌは創造神ブラフマーの根源であるとされる。ヴィシュヌの宗教美術ではしばしばヴィシュヌの臍から伸びる蓮からブラフマーが生まれる様子が描かれる。したがって、ブラフマーは宇宙の全ての物を創造したが、原初の海は創造しなかったとされる[49]。対照的にシヴァ派のプラーナではブラフマーとヴィシュヌはアルダナーリーシュヴァラ(シヴァとパールヴァティの融合した神)から誕生したと語られている。あるいは、ルドラ(シヴァの前身)がブラフマーを創造したり、またはカルパ(宇宙の寿命)ごとにヴィシュヌ、シヴァ、ブラフマーが持ち回りでお互いを創造するとされる[50]。

また、ヴィシュヌ派のプラーナの中にはヴィシュヌがルドラ(すなわちシヴァ)の姿を借りて、あるいはルドラに命じて世界を破壊するというエピソードも存在する。その結果宇宙は崩壊し、「時間」とともにヴィシュヌに再吸収される。その後宇宙はヴィシュヌから再び創造され、新しいカルパが始まる[51]。他にも様々な宇宙論が存在し、宇宙はヴィシュヌではなくシヴァに吸収されるのだとするものも存在する[51][52]。

サンガムおよびサンガム以降

→詳細は「ティルマル」を参照

タミル語で書かれた古典文芸、サンガム文学が1世紀から3世紀を中心に盛んになった。これらタミルの文献はヴィシュヌや、クリシュナ、ラーマといったヴィシュヌのアヴァターラ、それからその他、シヴァやムルガン(スカンダ)、ドゥルガー、インドラといった汎インドの神々を信仰した[55]。これらサンガムではヴィシュヌはマヨン(Mayon)と呼ばれる。マヨンは「色の黒い者」を意味し、これは北インドの言葉における「クリシュナ」と同じ意味を持つ[55]。その他にもヴィシュヌを指す言葉としてサンガムには、マヤヴァン(mayavan)、マミヨン(mamiyon)、ネチヨン(netiyon)、マル(mal)、マヤン(mayan)といった言葉を見つけることができる[56]。

サンガム以降、おそらく5世紀に書かれたと考えられているタミルの叙事詩シラッパディハーラムとマニメーハライではクリシュナが主題となっている[57][58]。これらの叙事詩には、例えば幼い時にバターを盗んだ話や、少年期には沐浴をする女の子たちの服を隠してからかった話など、インド各地でそれぞれに発展したクリシュナにまつわる神話の共有が見られる[57][59]。

バクティ運動

5世紀前後に発展したヴィシュヌに関わる様々なアイデアは12世紀以降にインド全土で優勢となるバクティ運動(バクティ参照)において重要な意味を持つ。5世紀から10世紀にかけてアールワール[注 7]と呼ばれるタミル・ヴィシュヌ派の詩人たちが活躍し、彼らはヴィシュヌを称える歌を歌いながら各地を巡った[61]。彼らはシュリーランガムをはじめとする寺院サイト(巡礼地)の形成に関わり、ヴィシュヌ派の思想を広めた。ディヴィヤ・プラバンダにまとめられた彼らの詩はその後ヴィシュヌ派の重要な聖典へと発展する。『バーガヴァタ・プラーナ』ではバクティ思想を強調する一方でアールワールへの言及が見られ、これらはバクティ思想が南インドに起原を持つとする学説の根拠となっている。ただしこの論拠はバクティ思想が南と北で同時発生した可能性を否定しきれないという指摘も存在する[62][63]。

Remove ads

ヴィシュヌ派

要約

視点

→詳細は「ヴィシュヌ派」および「パンチャラートラ」を参照

『バーガヴァタ・プラーナ』にはヴィシュヌ派の思想がまとめられており、そこにはシャンカラの哲学、すなわちアートマンとブラフマンを融合するといった議論や、個の本質の中にブラフマンを戻すといったアドヴァイタ的(不二一元論)な議論が語られている[42][65][66]。このプラーナではモークシャ(解脱)がエーカトヴァ(Ekatva、単一性)とサーユジャ(Sāyujya、没入)として説明され、そこでは個は完全にブラフマンに没頭すると語られる[67]。ルクミニ(T.S Rukmani)によれば、『バーガヴァタ・プラーナ』は個の魂(アートマン)の絶対(ブラフマン)への回帰と絶対への融合を提示しており、これは疑いなくアドヴァイタ的傾向であるとする[67]。『バーガヴァタ・プラーナ』はこれと同じ節にバガヴァン(ヴィシュヌ、とりわけクリシュナのこと)を専念する対象として触れており、そのため『バガヴァッド・ギーター』で語られる3つの道のうちのバクティ・ヨーガを提示しているとされている[67][68][注 8]。

『バガヴァッド・ギーター』は知覚可能な物と知覚不可能な物、すなわち魂と物質の双方を扱っている。ハロルド・カワードとダニエル・マグワイア( Daniel Maguire)は、『バガヴァッド・ギーター』は宇宙をヴィシュヌ(クリシュナ)の体として描いていると表現する。この文献の中ではヴィシュヌは全ての魂、全ての物質、時間を遍く満たしていると語られる[9]。シュリー・ヴァイシュナヴァ派ではヴィシュヌとシュリー(ラクシュミー)は分離不可能な存在として描かれ、2柱がともに宇宙を遍く満たすとしている。2柱がともに創造神であり、その創造自体にも2柱が偏在し、創造を超越するとされる[9]。

『バーガヴァタ・プラーナ』では多くの節でブラフマン(特にニルグナ・ブラフマン)とシャンカラの不二一元論が並列に語られる[66]。下に一例を挙げる。

人生の目的は真理の探究であり、儀式の実践を通して天国での享楽を欲求することではない

真理の知識を得たものはアドヴァイタ(不二)を真理と呼ぶ

これはブラフマンと呼ばれ、至高のアートマンと呼ばれ、バガヴァーンと呼ばれる。—『バーガヴァタ・プラーナ』1.2.10-11、ダニエル・シェリダン(Daniel Sheridan)からの重訳[69]

研究者たちはヴィシュヌ派の理論を、ウパニシャッドに見られる梵我一如の議論を基礎に置くものと考えており、これを「一元論的有神論」(一元論#東洋)と呼んでいる[66][70]。『バーガヴァタ・プラーナ』はヴィシュヌとすべての物に宿る魂(アートマン)は同一のものであると主張している[65]。エドウィン・ブライアントは『バーガヴァタ・プラーナ』に語られる一元論はヴェーダーンタ(ウパニシャッドとほぼ同義)を基礎に置く物だとしながら、しかしシャンカラの一元論とは明確に同じものだとは言えないとする[71]。『バーガヴァタ・プラーナ』では知覚可能、および知覚不可能な宇宙はともに同一の単一の存在の顕現であり、これはちょうど太陽から熱と光という違う現実が出現するのと同じようなことであると語られている[71]。

ヴィシュヌ派のバクティ信仰では、ヴィシュヌには例えば全知の存在、活力に満ちる、大力の、君臨する、輝くような、といったさまざまな性格が付与される[72]。マドヴァチャーリヤーの説く『マドヴァ・ヴェーダーンタ』ではクリシュナの姿をするヴィシュヌを、最高位に位置する創造神として、1つの神格として、偏在する神、全てを飲み込む神として、解脱(モークシャ)へと導いてくれる知識と恩寵を与えてくれる者として扱っている[73]。加えて『マドヴァ・ヴェーダーンタ』では最高神であるヴィシュヌ(ブラフマン)と生命の持つ魂(アートマン)を2つの別々の現実と本質を持つと捉える(二元論)。一方でラーマーヌジャの説くシュリー・ヴァイシュナヴァ派では別の物であるが同じ本質を共有するものとしてとらえている(一元論)[74][75][76]。

他の神々との関係

ラクシュミー

→詳細は「ラクシュミー」を参照

富と幸運と繁栄の女神、ラクシュミーはヴィシュヌの妻であり、ヴィシュヌのエネルギーの源であるとされている[77][78]。ラクシュミーはまた、ヴィシュヌの8つの力の源であることからシュリー、ティルマガル(Thirumagal)とも呼ばれる[79][80]。ヴィシュヌがアヴァターラ、例えばラーマやクリシュナとして地上に現れる時にはラクシュミーもそれぞれ彼の配偶者であるシーター、ルクミニーとして転生するとされている[81]。

ブラフマー、シヴァとの関係

→詳細は「トリムルティ」を参照

トリムルティ(3つの形の意)は、創造、維持、破壊という宇宙の持つ3つの機能は創造を司るブラフマー、維持を司るヴィシュヌ、破壊/再編を司るシヴァという形で神格化されるというヒンドゥー教のコンセプトである[82][83]。

シヴァとヴァシュヌは宗派によっては最高神としてとらえられる場合がある。ハリハラは右半身がシヴァで、左半身がヴィシュヌの神格であり西暦500年頃から宗教芸術として登場するようになり、例えば6世紀のバダミ石窟寺院でも見られる[84][85]。またそれとは別にハリルドラと呼ばれる半身がヴィシュヌ、半身がシヴァの神格が『マハーバーラタ』に触れられている[86]。

ガルダ

→詳細は「ガルダ」を参照

Remove ads

ヴィシュヌのアヴァターラ

要約

視点

→詳細は「アヴァターラ」および「ダシャーヴァターラ」を参照

トリムルティの中で維持という機能を任されるヴィシュヌは、ブラフマー(創造)やシヴァ(破壊)よりも強くアヴァターラというコンセプトに関連づけられる。ヴィシュヌのアヴァターラは善に力を与えるため、悪と戦うため、すなわちダルマを修復するために地上に現れる。ヴィシュヌのアヴァターラの持つ役割は『バガヴァッド・ギーター』の一節によく表れている[87][88]。

実に、ダルマ(正法)が衰え、アダルマ(非法)が栄える時、私は自身を現すのである。

善人を救うため、悪人を滅ぼすため、美徳を確立するために、私はユガごとに出現する。—バガヴァッド・ギーター 上村勝彦訳、(第4章7節、8節)

ヴィシュヌのアヴァターラは、典型的な例では悪が勢力を強め宇宙を不均衡に陥れた場合など、宇宙が危機にさらされたときにはいつでも現れるとされている[89]。ヴィシュヌは知覚可能な形を持って現れ、悪をあるいはその源を破壊し、善と悪という宇宙に常に存在し続ける力の均衡を修復する[89]。

ヴィシュヌ派に語られるヴィシュヌのアヴァターラのうち、最もよく知られ、よく信仰されるものはクリシュナ、ラーマ、ナーラーヤナ、ヴァースデーヴァである。これらのアヴァターラは多くの文献に語られ、それぞれの性格、神話を持ち、宗教芸術という形で表現されている[88]。たとえばクリシュナは『マハーバーラタ』ではクリシュナが、『ラーマーヤナ』ではラーマが活躍する[90]。

ダシャーヴァターラ

→詳細は「ダシャーヴァターラ」を参照

『バーガヴァタ・プラーナ』ではヴィシュヌのアヴァターラは無数に存在すると語られているが、中でも10のアヴァターラ、すなわちダシャーヴァターラは重要なものとして特に信仰されている[88][91]。ヴィシュヌの10の重要なアヴァターラは『アグニ・プラーナ』、『ガルダ・プラーナ』、『バーガヴァタ・プラーナ』に語られており[92][93][注 9]、10世紀以前にはすでに重要なアヴァターラは10という数で定着していたようである[92]。

もっともよく知られる10の組み合わせがダシャーヴァターラ(10のアヴァターラの意)と呼ばれており、『バーガヴァタ・プラーナ』に語られているのだが、名前の並びに違いがあり5パターン存在する。フレダ・マチェットはこのバリエーションに関して、優先順を暗示することを避けるために、あるいは抽象的な並びに定義を付けるため、解釈を制限するために編集者が意図的に変更した可能性を指摘している[96]。

- 画像の列のソートボタンで元の順序に戻る。

ヴィシュヌの1000の名前

→詳細は「ヴィシュヌ・サハスラナーマ」を参照

ヴィシュヌの多くの名前と信奉者がヴィシュヌ・サハスラナーマ[109]に集められている。有名なものは『マハーバーラタ』に収められているもので、ビーシュマはクルクシェートラの戦場にて、クリシュナの前でこれを暗唱し、ヴィシュヌを最高神として称える。

比較神話学者ジョゼフ・キャンベルの『千の顔をもつ英雄』では、次の例が挙げられている[12]。

- 宇宙神

- それ[注 13]

- 神としての姿

- ヨーガの主

- 不滅

- 超自然的であり、とりどりの色や形をもつさまざまの姿

- すべての神の群れと天使の群れ

- いまだかつてみたことのない、多くの奇瑞

- 統一されている、動と不動の全世界

- あなたがみたいと願う、他の〔いかなる〕もの[12]

- 世界の主

- 至高の形姿

- 偉大な一者

- 主

- 生きとし生けるものの群れ

- 蓮華の座にある主たる梵天(ブラフマー)

- すべての聖仙

- 聖なる竜王たち

- 無数の腕

- 無数の腹

- 無数の顔

- 無数の眼

- 一切方に無限の形姿をしめすあなた

- 全世界の主

- あらゆる形をもつ者

- あらゆる方向に光輝を放つ凝視しがたいあなた

- はかり知ることのできないあなた

- この世の至高の安息所

- 恒久的正義の不滅な守護者

- 永遠の霊我

- 王子の御者[14]

- 眉目麗しき神

- 友

- 数知れぬ恐ろしい口

- 天までとどき、さらには多彩に輝く燃えさかる姿

- 世界終滅時の火にも似た恐ろしげな牙をもつあなた

- 神々の主[111]

- かくも恐ろしい形姿をまとうあなた

- 神々のなかの最高の者

- 太初

- 力

- 時間

- 神々のはじめ

- 太初の魂

- 宇宙の至高の安息所

- 知るもの

- 知られるべきもの

- 最後の目的地

- 無限の形姿をもつ者

- 風神

- 死神

- 火神

- 月

- 水神

- 最初の人間

- 太祖(ブラフマー)[15]

- 千臂をもつ者

- 普遍

- 無限

- いまだ汝のみたことのないわたしの姿

- マドゥースダナ(Madhusudana,Madhusudanah)

- 宇宙の光り輝く真髄[112]

- 宇宙男

- 宇宙鷲

- 宇宙樹

- 宇宙蟷螂[113]

Remove ads

シク教

シク教の文献にはゴラク(Gorakh)という名前でヴィシュヌが登場する[114]。例えばジャプジ・サーヒブではゴラクは言葉を与え、知恵を示してくれるグルとして賞揚され、彼を通して内在性の気づきを得られるのだとする。クリストファー・シャックル、アーヴィンド・パル=シン・マンディール(Arvind Pal-Singh Mandair)によればグル・ナーナクは、グルはシヴァ(isar)であり、ヴィシュヌ(gorakh)であり、ブラフマー(barma)でありパールヴァティ(parbati)であると説き、一方で全てであり真実である神は記述できないと記している[115]。

シク教の文献、チャウビス・アヴタルにはヴィシュヌの24のアヴァターラが紹介されており、リストにはヒンドゥー教のクリシュナ、ラーマと、仏教のブッダがヴィシュヌのアヴァターラとして含まれている。同様にシク教の文献、ダサム・グラントにはヴィシュヌ派に見られるヴィシュヌに関する神話がそのまま取り込まれている[116]。後者は特にサナターニ・シーク(Sanatan Sikhs[注 14])に重視されている[116][117]。

Remove ads

仏教

ヒンドゥー教のいくつかの宗派がブッダをヴィシュヌのアヴァターラとして捉えている一方で、スリランカの仏教徒の間ではヴィシュヌはスリランカの守護神であり、かつ仏教の守護神として信仰を集めている[119]。スリランカではヴィシュヌはウプルヴァン、またはウタパラ・ヴァルナとして知られている。ウタパラ・ヴァルナは「青い蓮の色をした者」という意味になる。スリランカでは多くのヒンドゥー寺院、仏教寺院がヴィシュヌを奉っている。明確にヴィシュヌを奉る寺院(コビルやデヴァラヤ)に加えて、全ての仏教寺院は必然的にメインの仏殿(デヴァラヤ)近くにヴィシュヌを奉る堂を備えている[120]。

ヴィシュヌに関する宗教美術は、今は上座部仏教が広く信仰を集める東南アジアの遺跡から見つかっている。たとえばタイ王国のマレーシア国境付近では4世紀から9世紀ごろのものと思われる4本の腕のヴィシュヌ像が見つかっており、インドからも同じデザインの物が見つかっている[118]。 同様にタイ中部のプラーチーンブリー県やペッチャブーン県から、またベトナムのドンタップ省、アンザン省から見つかっている[121]。カンボジアのタケオ州やその他の州からは7世紀から9世紀頃のクリシュナ像が見つかっている[122]。インドネシアの島々からは早いものでは5世紀ごろのヴィシュヌ像が複数見つかっている[123]。像に限らず、ヴィシュヌに関する石碑や彫刻、例えばトリヴィクラマをモチーフにしたものなども東南アジアの各地で見つかっている[124]。それらの中にはスールヤや、ヴィシュヌとブッダを融合させたようなものも存在する[125]。

日本の仏教ではヴィシュヌは那羅延天や毘紐天として知られ、13世紀に日蓮のまとめた文献などに登場する[126]。音写語としては、「毘紐天」、「韋紐天」、「微瑟紐」、「毘瑟怒」などがある。

Remove ads

寺院

現存するヴィシュヌ寺院の中で初期のものは6世紀頃までさかのぼる。例えばウッタル・プラデーシュ州ジャーンシーのサルヴァトバドラ寺院(Sarvatobhadra temple)は6世紀の初期のもので、テーマとしてダシャーヴァターラに焦点を当てている[127][54]。四角に配置されたこの寺院のデザインやヴィシュヌの表現は10世紀頃に書かれたヒンドゥー建築に関する文献、例えば『ブリハット・サンヒター』(Bṛhat-saṃhitā)や『ヴィシュヌダルモーッタラプラーナ』(Viṣṇudharmottarapurāṇa)のインストラクションにおおむね合致する[128]。

考古学的な研究からヴィシュヌに関する寺院や偶像は紀元前1世紀にはすでに存在していたことがわかっている[129]。これら初期の痕跡としてはたとえばラージャスターン州のヴィシュヌに関する石碑が2つ見つかっており、これらはともに紀元前1世紀頃のものでサンカルシャナ(Sankarshana)とヴァスデーヴァに関する記述がみられる。また、紀元前1世紀以前の物と考えられるベスナガルのガルダ石柱ではバーガヴァタ寺院について触れられている。マハーラーシュトラ州ネインガットの洞窟で見つかったナーガニカー(Nāganikā)女王の碑文にも多数の神々の中にサンカルシャナとヴァスデーヴァの名前を見つけることができる。マトゥラーでもいくつかの発見があり、それぞれ西暦の始めころのものと考えられている[129][130][131]。

ケーララ州ティルヴァナンタプラムのパドマナバスワミ寺院はヴィシュヌを奉っている。この寺院はその長い歴史の中で金や宝石など多くの寄進を集めている[132][133][134][135]。

Remove ads

その他の文化でのヴィシュヌ

ジェームス・フリーマン・クラークによれば古代エジプトの神ホルスもヴィシュヌと同様に三神一体を成す1柱である[137]。リチャード・レヴィトンはそれを受けて若いころのホルスが年上のホルスに乗る姿はガルダに乗るヴィシュヌに似ているとして関連を指摘している[138]。ジェームス・カウルズ・プリチャードは一方で、三神一体の理論がエジプトとインドの双方に存在するとはいえ、ホルスとヴィシュヌにつながりがあるとする見方は疑わしいとする[139]。

4034ヴィシュヌはエレノア・ヘリンによって発見された小惑星である[140]。

ヴィシュヌ片岩はアリゾナ州のグランド・キャニオンで見つかる火山堆積物である。その結果として巨大なヴィシュヌ片岩の塊はヴィシュヌ寺院と呼ばれるようになった[141]。

2007年、ロシアのヴォルガ川の打ち捨てられた村から7世紀から10世紀頃のものと思われるヴィシュヌ像がみつかっている[142]。

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads