リボソーム

ウィキペディアから

リボソーム(英: ribosome 独: Ribosom、リボゾーム)は、すべての細胞に存在する生体タンパク質合成(mRNAの翻訳)を行う分子機械である。リボソームは、伝令RNA(mRNA)分子のコドンによって指定された順序でアミノ酸をつなぎ合わせ、ポリペプチド鎖を形成する。リボソームは、リボソーム小サブユニットとリボソーム大サブユニットという2つの主要な構成要素からなる。それぞれのサブユニットは、1つまたは複数のリボソームRNA(rRNA)分子と多数のリボソームタンパク質(RPまたはr-タンパク質)から構成されている[1][2][3]。リボソームとそれらが会合する分子を合わせて翻訳装置(translational apparatus)とも呼ぶ。

概要

要約

視点

タンパク質を構成するアミノ酸の配列をコードするデオキシリボ核酸(DNA)の配列は、mRNA鎖に転写される。リボソームはmRNAに結合し、その塩基配列から、特定のタンパク質を生成するための正しいアミノ酸の配列を決定する。アミノ酸は、転移RNA(tRNA)分子によって選択され、リボソームへと運ばれ、アンチコドンのステムループを介してmRNA鎖に結合する。mRNAの各コーディングトリプレット(三連符、コドン)に対して、アンチコドンが正確に一致した固有のtRNAがあり、成長するポリペプチド鎖に組み込むために正しいアミノ酸を運ぶ。タンパク質が生成されると、折り重なって機能的な三次元構造を形成することができる。

リボソームは、リボ核酸(RNA)とタンパク質の複合体からなるリボ核タンパク質複合体である。各リボソームは、サブユニットと呼ばれる小サブユニット(30S)と大サブユニット(50S)が互いに結合して構成される。

- 小サブユニット(30S)は主に解読機能を担っており、mRNAとも結合する。

- 大サブユニット(50S)は主に触媒機能を担っており、アミノアシルtRNAとも結合する。

タンパク質が構成要素から合成される過程は、開始、伸長、終結、リサイクルの4つの段階で行われる。すべてのmRNA分子の開始コドンはAUGという配列を持っている。終止コドンはUAA、UAG、UGAのいずれかであり、これらのコドンを認識するtRNA分子が存在しないため、リボソームは翻訳の完了を認識する[4]。リボソームがmRNA分子の読み取りを終えると、2つのサブユニットが分離し、通常は分解されるが、再利用されることもある。リボソームはリボザイムの一種であり、リボソームRNAは触媒的アミノ酸をに結合するペプチジルトランスフェラーゼ活性を担っているからである[5]。

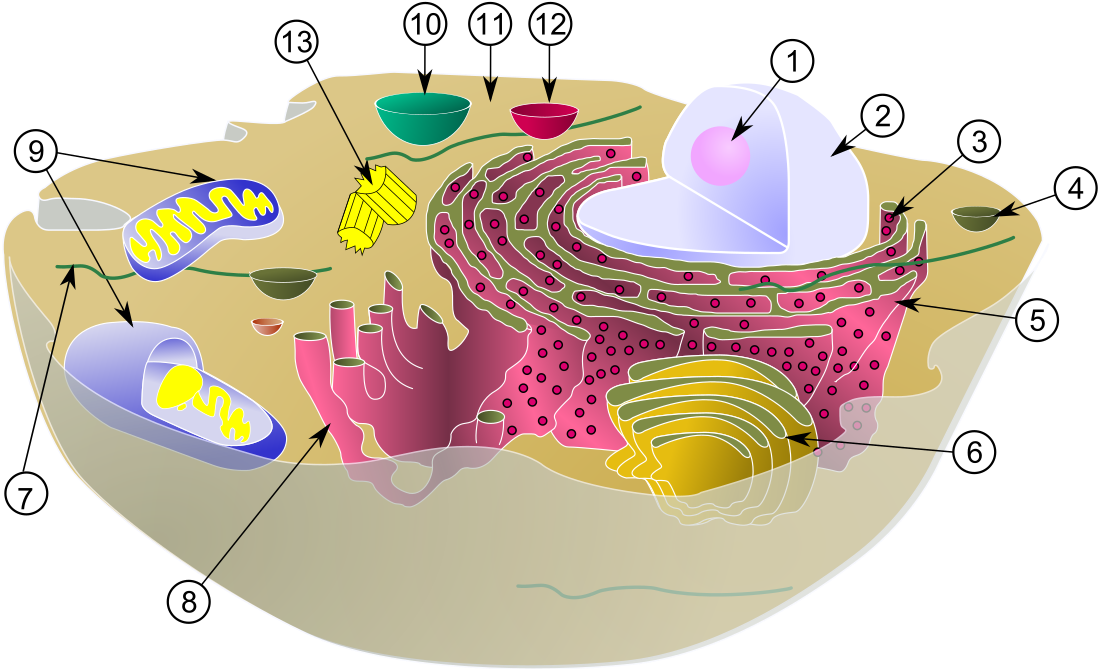

リボソームは、多くの場合、粗面小胞体を構成する細胞内膜と関連している。

細菌、古細菌、真核生物の3ドメイン系のリボソームは、互いに驚くほど似ていることから、共通の起源を示す証拠と考えられている。しかし、これらの大きさ、配列、構造、およびタンパク質とRNAの比率は異なっている。この構造の違いにより、ある種の抗生物質は細菌のリボソームを阻害して細菌を殺滅させるが、ヒトのリボソームは影響を受けない。すべての生物種において、複数のリボソームが1本のmRNA鎖に沿って同時に移動し(ポリソームと呼ばれる)、それぞれが特定の配列を「読み取り」、対応するタンパク質分子を生成することがある。

真核細胞のミトコンドリアリボソームは、機能的には細菌のリボソームと多くの特徴が類似しており、ミトコンドリアの進化的起源を反映しているものと考えられる[6][7]。

発見

リボソームは、1950年代半ばにルーマニア系アメリカ人の細胞生物学者ジョージ・エミール・パラーデによって、電子顕微鏡を使って高密度の粒子または顆粒として初めて観察された[8]。その粒状の構造から、当初はパラーデ顆粒(Palade granules)と呼ばれていた。「リボソーム」という用語は、1958年末に科学者アグノーによって提案された。

シンポジウムの途中で、意味上の問題が明らかになった。ある参加者は、「ミクロソーム」とは、他のタンパク質や脂質の物質によって汚染されたミクロソーム画分のリボ核タンパク質粒子を意味すると考え、別の参加者は、ミクロソームは粒子によって汚染されたタンパク質と脂質から構成されていると考えた。「ミクロソーム粒子」という表現は適切とは思えず、「ミクロソーム画分のリボ核タンパク質粒子」という表現はあまりにも不自然であった。会議中に「リボソーム」という用語が提案され、これはとても納得のゆく名前であり、響きもよい。もし「リボソーム」が35-100Sサイズのリボ核タンパク質粒子を表すのに採用されれば、現在の混乱は解決するだろう。 — Albert、Microsomal Particles and Protein Synthesis[9]

1974年、アルベルト・クラウデ、クリスチャン・ド・デューブ、ジョージ・エミール・パラーデが、リボソームの発見によりノーベル生理学・医学賞を共同受賞した[10]。2009年のノーベル化学賞は、リボソームの詳細な構造と機構の解明により、ヴェンカトラマン・ラマクリシュナン、トマス・A・スタイツ、アダ・ヨナスに贈られた[11]。

構造

要約

視点

リボソームは、複雑な細胞内機械(cellular machine)である。リボソームの大部分は、リボソームRNA(rRNA)と呼ばれる特殊なRNAと、数十種類の異なるタンパク質(正確な数は生物種によって多少異なる)で構成されている。リボソームタンパク質とrRNAは一般に、大サブユニットと小サブユニットと呼ばれる大きさが異なる2つのリボソーム断片の中にある。リボソームは2つのサブユニットが組み合わさって構成され(図2)、タンパク質合成の際に一体となって、協働してmRNAをポリペプチド鎖に翻訳する(図1)。大きさの異なる2つのサブユニットから形成されるため、直径よりも軸長の方がわずかに長くなっている。分子量としては、大腸菌では2.7 MDa、哺乳類では4.6 MDaに達する。

原核生物のリボソーム

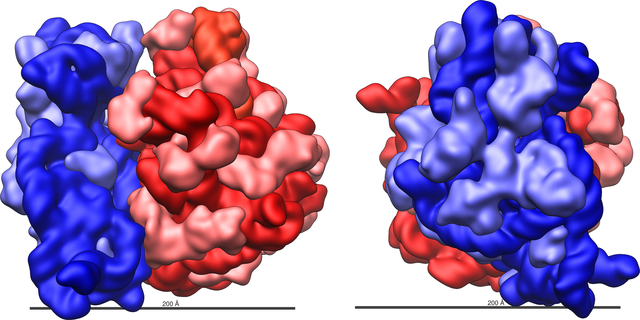

原核生物のリボソームは直径が約20 nm(200 Å)、65%のrRNAと35%のリボソームタンパク質からなる[12]。真核生物のリボソームは直径が25-30 nm(250-300 Å)、rRNAとタンパク質の比率は1に近い[13]。結晶学的研究により[14]、ポリペプチド合成の反応部位近傍にリボソームタンパク質が存在しないことが明らかになった。このことから、リボソームのタンパク質成分は、ペプチド結合形成の触媒作用には直接関与せず、むしろrRNAのタンパク質合成能力を高める足場として機能している可能性が考えられる(リボザイムを参照)。

原核生物のリボソームサブユニットと真核生物のリボソームサブユニットは非常によく似ている[16]。

リボソームサブユニットやrRNA断片の表記に用いられる単位はスヴェドベリ(S)で、サイズではなく遠心分離における沈降速度を表している。たとえば細菌の70Sリボソームは50Sと30Sのサブユニットで構成されるなど、断片の名称が一致しないのはこのためである。

原核生物は70Sリボソームを持っており、小サブユニット(30S)と大サブユニット(50S)のそれぞれから構成されている。 たとえば、大腸菌(E. coli)の小サブユニットは、16S RNAサブユニット(1,540ヌクレオチドからなる)を持ち、21個のタンパク質と結合している。大サブユニットは、5S RNAサブユニット(120ヌクレオチド)、23S RNAサブユニット(2,900ヌクレオチド)、および31個のタンパク質から構成されている[16]。

大腸菌リボソームのtRNA結合部位のアフィニティーラベリングにより、ペプチジルトランスフェラーゼ活性に関連する可能性が高いA部位およびP部位のタンパク質が同定された[5]。標識されたタンパク質は、L27、L14、L15、L16、L2であり、少なくともL27はドナー部位に位置していることが、E. CollatzとA. P. Czernilofskyによって示された[18][19]。さらなる研究によって、S1およびS21タンパク質が16SリボソームRNAの3′末端と関連して、翻訳開始に関与していることが確認された[20]。

古細菌のリボソーム

古細菌のリボソームは、50S大サブユニットと30S小サブユニットからなる70Sリボソームであり、3本のrRNA鎖を含むという点で細菌と共通の側面を呈している。しかし、配列の観点では、細菌のものよりも真核生物のものにはるかに近い。古細菌が細菌に比べて持っている余分なリボソームタンパク質はすべて真核生物のものに対応するが、古細菌と細菌の間にはそのような関係はない[21][22][23]。

真核生物のリボソーム

→詳細は「真核細胞のリボソーム」を参照

真核生物は、細胞質内に80Sリボソームを持ち、小サブユニット (40S)と大サブユニット (60S)のそれぞれから構成されている。小サブユニットは、18S RNA(1,900ヌクレオチド)と33個のタンパク質から構成されている[24][25]。大サブユニットは、5S RNA(120ヌクレオチド)、28S RNA(4,700ヌクレオチド)、5.8S RNAサブユニット(160ヌクレオチド)および49個のタンパク質で構成されている[16][24][26]。

| リボソーム | サブユニット | rRNA | r-タンパク質 |

|---|---|---|---|

| 80S | 60S | 28S (4718 nt) | 49 |

| 5.8S (160 nt) | |||

| 5S (120 nt) | |||

| 40S | 18S (1874 nt) | 33 |

1977年、Czernilofskyは、アフィニティーラベリングを用いて、ラット肝リボソームのtRNA結合部位を特定する研究を発表した。L32/33、L36、L21、L23、L28/29、L13などのいくつかのタンパク質がペプチジルトランスフェラーゼ中心またはその近傍にあることが示唆された[27]。

プラストリボソームとミトコンドリアリボソーム

→詳細は「ミトコンドリアリボソーム」および「葉緑体#プラストリボソーム (英語版)」を参照

真核生物では、リボソームはミトコンドリア(ミトリボソームともいう)や葉緑体などのプラスチド(プラストリボソームともいう)に存在する。また、それらは大小のサブユニットが複数のタンパク質によって結合された1つの70S粒子を構成している[16]。これらのリボソームは細菌のリボソームと類似しており、これらのオルガネラは共生細菌に由来すると考えられている[16]。中でも葉緑体リボソームは、ミトコンドリアのものよりも細菌のものに近い。ミトコンドリア内では、リボソームRNAの多くの断片が短縮されており、動物や菌類では、5S rRNAが別の構造に置き換わっている[28]。特に原生生物であるリーシュマニア・タレントラ(Leishmania tarentolae)は、ミトコンドリアrRNAの集合体を最小限に抑えている[29]。一方、植物のミトコンドリアは、細菌と比較して、拡張したrRNAと追加のタンパク質、特に多くのペンタトリコペプチドリピートタンパク質の両方を持っている[30]。

クリプト藻やクロララクニオン藻は、真核生物の痕跡核に似たヌクレオモルフ(退化した共生体の核)を持っている可能性がある[31]。真核生物の80Sリボソームは、ヌクレオモルフが含まれる細胞内区画に存在する可能性がある[32]。

相違点の利用

細菌のリボソームと真核生物のリボソームの違いを利用して、感染者の細胞に害を与えずに感染細菌だけを破壊できる抗生物質が、創薬化学者によって開発されている。その構造の違いから、細菌の70Sリボソームはこれらの抗生物質に対して脆弱であるが、真核生物の80Sリボソームは脆弱ではない[33]。真核生物のミトコンドリアは、細菌と同様のリボソームを持っているが、二重膜に囲まれているため、これらの抗生物質がオルガネラに容易に侵入できないからである[34]。注目すべき反例として、抗悪性腫瘍剤の抗生物質クロラムフェニコールは、細菌だけでなく、真核生物でもミトコンドリアの50Sリボソームを阻害することが知られている[35]。しかし、葉緑体のリボソームは異なり、葉緑体リボソームタンパク質に抗生物質耐性という形質を持たせるためには、遺伝子工学を利用してマーカーとして導入する必要がある[36]。

共通の特性

さまざまなリボソームでは、サイズこそ大きく異なるものの、コア構造は非常によく似ている。多くのRNAは、たとえば同軸スタッキングを示すシュードノットのように、さまざまな三次構造モチーフに高度に組織化されている。大型のリボソームの余分なRNAは、いくつかの長く連続した挿入部分に含まれ[37]、コア構造を破壊したり変化させることなくループを形成している[16]。リボソームの触媒活性はすべてリボザイムであるRNAによって担われており、リボソームタンパク質は表面に存在して構造を安定化させているようである[16]。また、タンパク質は翻訳の開始・終結点の決定、翻訳の制御と維持も行っている[38]。

高分解能での構造

リボソームの一般的な分子構造は、1970年代初頭から知られていたが、2000年代初頭、その構造が数オングストロームの高分解能で明らかにされた。

リボソームの構造を原子レベルの分解能で示した最初の論文は、2000年後半にほぼ同時に発表された。原核生物の50S大サブユニットの構造は、古細菌のハロアーキュラ・マリスモルツイ(Haloarcula marismortui)(図4)[39]と細菌のデイノコッカス・ラディオデュランス(Deinococcus radiodurans)[40]から、30Sサブユニットの構造は高度好熱菌のサーマス・サーモフィルス(Thermus thermophilus)から決定された[15]。これらの構造研究は2009年のノーベル化学賞を受賞した。2001年5月には、この座標を用いて、サーマス・サーモフィルスの70S粒子全体を5.5 Åの分解能で再現した(図3)[41]。

2005年11月、大腸菌(Escherichia coli)の70Sリボソームの構造について、2つの論文が発表された。空のリボソームの構造は、X線結晶構造解析により3.5 Åの分解能で決定された[42]。その2週間後、新たに合成されたタンパク質鎖がタンパク質伝導路を通過する際のリボソームの構造を、低温電子顕微鏡(クライオ電子顕微鏡)により11-15 Åの分解能で描写した論文が発表された[43]。

また、リボソームがtRNAやmRNAと形成する複合体の原子構造が、独立した2つのX線結晶構造解析のグループによって、2.8 Å[44]および3.7 Å[45]の分解能で初めて明らかにされた。これらの構造から、サーマス・サーモフィルスのリボソームとmRNA、および古典的なリボソーム部位に結合したtRNAとの相互作用の詳細が確認された。その後まもなく、シャイン・ダルガノ配列を含む長いmRNAとリボソームとが相互作用が、4.5-5.5 Åの分解能で可視化された[46]。

2011年、出芽酵母(Saccharomyces cerevisiae)の真核生物80Sリボソームの完全な原子構造が、結晶構造解析によって初めて明らかにされた[24]。このモデルにより、真核生物に特有な要素の構造と、普遍的に保存されたコアとの相互作用が明らかになった。同時に、テトラヒメナ・サーモフィラ(Tetrahymena thermophila)の真核生物40Sリボソームの完全な構造モデルが示され、40Sサブユニットの構造と、翻訳開始時におけるeIF1と40Sサブユニットの相互作用の多くが説明された[25]。同様に、真核生物の60Sサブユニットについても、テトラヒメナ・サーモフィラからeIF6との複合体としてその構造が決定された[26]。

機能

要約

視点

リボソームは、RNAと関連タンパク質からなる微粒子で、タンパク質を合成する機能を持っている。これらのタンパク質は、損傷の修復や化学プロセスの制御など、多くの細胞機能に必要である。リボソームは、細胞質内を浮遊しているか、小胞体に付着しているかのどちらかである。リボソームの主な機能は、遺伝暗号をアミノ酸配列に変換し、アミノ酸モノマーからタンパク質ポリマーを構築することである。

リボソームは、ペプチジル転移とペプチジル加水分解という2つの極めて重要な生物学的プロセスにおいて触媒として機能している[5][47]。ペプチジルトランスフェラーゼ(ペプチド転移酵素)中心は、タンパク質の伸長時にタンパク質結合を生成する役割を担っている[47]。

まとめると、リボソームにはメッセージの解読とペプチド結合の生成という2つの大きな機能がある。この2つの機能は、リボソームのサブユニットに存在する。各サブユニットは、1つまたは複数のrRNAと、いくつかのr-タンパク質から構成されている。小サブユニット(細菌と古細菌は30S、真核生物は40S)は解読機能を担っているのに対し、大サブユニット(細菌と古細菌は50S、真核生物は60S)はペプチド結合の形成を触媒し、これをペプチジルトランスフェラーゼ活性(ペプチド転移酵素活性)という。細菌と古細菌の小サブユニットは16S rRNAと21個のr-タンパク質(大腸菌)を含み、真核生物の小サブユニットは18S rRNAと32個のr-タンパク質(出芽酵母、数は種によって異なる)を含む。細菌の大サブユニットには5Sおよび23S rRNAと34個のr-タンパク質(大腸菌)を含み、真核生物の大サブユニットは5S、5.8Sおよび25S/28S rRNAと46個のr-タンパク質(出芽酵母の場合、正確な数は種によって異なる)を含む[48]。

翻訳

→詳細は「翻訳 (生物学)」を参照

リボソームは、mRNAをタンパク質に翻訳する過程「タンパク質生合成」の場である。mRNAは一連のコドンからなり、リボソームによって解読され、タンパク質が作られる。リボソームは、mRNAを鋳型として、mRNAの各コドン(3連のヌクレオチド)を走査して、アミノアシルtRNAが運ぶ適切なアミノ酸と対になるようにする。アミノアシルtRNAは、片方の端にコドンと相補的なアンチコドン、もう片方の端に適切なアミノ酸を持っている。コドンは、コドンとアンチコドンの対合と、小サブユニットの復号中心(decoding center)との相互作用によって認識される[49]。大規模な立体構造変化(立体配座選択という)を利用して、適切なtRNAを迅速かつ正確に同定する[50]。リボソーム小サブユニットは、通常、最初のアミノ酸であるメチオニンを運ぶアミノアシルtRNAに結合し、mRNA上のAUGコドンに結合してリボソーム大サブユニットを動員する。リボソームにはA、P、Eと呼ばれる3つのRNA結合部位があり、A部位はアミノアシルtRNAまたは終結因子[51][52]、P部位はペプチジルtRNA(ポリペプチド鎖に結合したtRNA)、E部位(出口)は遊離tRNAをそれぞれ結合させる。タンパク質合成は、mRNAの5'末端付近にある開始コドンAUGから始まる。mRNAは、最初にリボソームのP部位に結合する。リボソームは、原核生物ではシャイン・ダルガノ配列を、真核生物ではコザック配列を用いて、mRNAの開始コドンを認識する。

ペプチド結合の触媒作用には、RNAのP部位アデノシンのC2ヒドロキシルがプロトンシャトル機構で関与し、タンパク質合成の他の段階(転移など)は、タンパク質の立体構造の変化によって引き起こされる。リボソームは、触媒コアがRNAでできていることから「リボザイム」に分類され[53]、RNAワールドの名残の可能性があると考えられている[54]。

図5では、リボソームの小サブユニットと大サブユニットの両方が開始コドン(mRNAの5'末端側)に集まっている。リボソームは、mRNA上の現在のコドン(トリプレット、三連符)に一致するtRNAを用いて、ポリペプチド鎖にアミノ酸を付加する。この作業は、リボソームがmRNAの3'末端に向かって移動する間に、mRNA上の各トリプレットに対して行われる。通常、細菌の細胞では、1つのmRNAに対して複数のリボソームが並行して働き、ポリリボソーム(polyribosome)またはポリソームと呼ばれるものを形成している。

細菌や古細菌では、翻訳速度は平均して1秒間に20アミノ酸、つまりmRNA上の60ヌクレオチドであり、これはRNAポリメラーゼによる1秒間に50-100ヌクレオチドに近い合成速度である。真核生物では、翻訳速度は1秒間に2-4アミノ酸と遅い速度で進行する[38]。

共翻訳フォールディング

リボソームはタンパク質のフォールディングに積極的に関与していることが知られている[55][56]。このようにして得られた構造は、最終産物に至る経路は異なることがあるが、通常、タンパク質の化学的リフォールディングで得られた構造と同じである[57][58]。場合によっては、機能的なタンパク質の形状を得るために、リボソームが重要な役割を果たすこともある。たとえば、結び目の深いタンパク質のフォールディング機構として、リボソームがタンパク質鎖を押し出してくっついたループを通過させることが考えられる[59]。

翻訳非依存的なアミノ酸付加

リボソーム品質管理タンパク質Rqc2の存在は、mRNA非依存的なタンパク質の伸長と関連している[60][61]。この伸長は、Rqc2が運ぶtRNAを介して、リボソームがCATテールを付加するものである。リボソームは、停止したタンパク質のC末端を、アラニンとスレオニンの無作為で翻訳非依存的な配列で伸長する[62][63](CATは、C末端、アラニン、スレオニンのそれぞれの頭文字をとった造語)。

リボソームの位置

リボソームは「遊離(型)リボソーム(free ribosomes)」と「膜結合(型)リボソーム(Membrane-bound ribosomes)」に分類される。

遊離リボソームと膜結合リボソームは、空間的な分布が異なるだけで、構造は同じである。リボソームが遊離状態と膜結合状態のどちらで存在するかは、合成されるタンパク質上の小胞体ターゲティング・シグナル配列の有無に依存する。したがって個々のリボソームは、あるタンパク質を合成しているときは膜結合状態であり、別のタンパク質を作っているときは細胞質で遊離している可能性がある[64]。

リボソームはオルガネラ(organelle、細胞小器官)と呼ばれることもあるが、オルガネラという用語はもっぱらリン脂質膜を持った細胞分画を指すことが多く、全体が粒子状であるリボソームはオルガネラではない。このため、リボソームは「非膜系オルガネラ(non-membranous organelles)」と呼ばれることもある。

遊離リボソーム

遊離リボソームは、細胞質内を自由に移動することができるが、細胞核や他のオルガネラからは排除されている。遊離リボソームで作られたタンパク質は細胞質内に放出され、細胞内で利用される。細胞質は高濃度のグルタチオンが存在する還元性環境であるため、酸化されたシステイン残基から形成されるジスルフィド結合を含むタンパク質は細胞質内で生成されない。

膜結合リボソーム

リボソームが、どれかのオルガネラで必要なタンパク質を合成し始めると、そのタンパク質を作っているリボソームが「膜結合型」になることがある。真核細胞では、小胞体(ER)の粗面小胞体と呼ばれる領域でこの現象が起こる。新たに生成されたポリペプチド鎖は、ベクター生成中のリボソームから小胞体に直接挿入され、分泌経路を経て目的地に送り届けられる。膜結合リボソームは通常、細胞膜(原形質膜)内で使用されるタンパク質や、エキソサイトーシスにより細胞外に排出されるタンパク質を生成する[65]。

生合成

→詳細は「リボソーム生合成」および「en:Ribosome biogenesis」を参照

原核細胞では、リボソームは細胞質内で合成され、複数のリボソーム遺伝子オペロンが転写されることで作られる。真核生物では、このプロセスは細胞質および細胞核内の核小体の両方で行われる。この組立過程では、4つのrRNAの合成とプロセシング、およびそれらのrRNAとリボソームタンパク質の組み立てに200以上のタンパク質が協調して機能することが必要である[66]。

起源

リボソームはRNAワールドで誕生し、自己複製する複合体として出現し、その後、アミノ酸が出現したときにタンパク質を合成する能力を進化させたのではないかと考えられている[67]。古代のリボソームはすべてrRNAで構成され、ペプチド結合を合成する能力を発達させたのではないかとする研究もある[68][69][70][71][72]。さらに、古代のリボソームは自己複製複合体であったことを示唆する強い証拠があり、リボソーム内のrRNAは、リボソームの自己複製に必要なtRNAやタンパク質をコードし、情報伝達・構造・触媒の目的を持っていた可能性がある[73]。自己複製RNAを持ち、DNAを持たない仮説上の細胞生物は、リボサイト(ribocyte)またはリボセル(ribocells)と呼ばれる[74][75]。

原始的な条件下でRNAワールドにアミノ酸が徐々に出現すると[76][77]、アミノ酸との相互作用によって、触媒となるRNA分子の機能範囲と効率がそれぞれ向上する[67]。したがって、リボソームの形態が古代の自己複製機械から現在の翻訳機械へと進化した原動力は、リボソームの自己複製機構にタンパク質を組み込んで自己複製能力を高めることを可能にする選択圧である可能性がある[73][78][79]。

リボソームの不均一性

同じ真核細胞内でも細胞質リボソームとミトコンドリアリボソームが存在することで明示されているように、リボソームは、生物種間だけでなく同一細胞内でも組成が不均質である。一部の研究者は、哺乳動物のリボソームタンパク質の組成の不均一性が遺伝子調節に重要であることを示唆している。これは特殊化リボソーム仮説(specialized ribosome hypothesis)である[80][81]。しかし、この仮説は論争の的であり、研究が進行中のトピックである[82][83]。

リボソーム組成の不均一性は、Vince Mauroとジェラルド・エデルマンによって、タンパク質合成の翻訳制御に関与することが初めて提案された[84]。彼らは、リボソームの制御機能を説明するために、リボソームフィルター仮説を提唱した。その結果、異なる細胞集団に特異的な特殊化リボソームが、遺伝子の翻訳方法に影響を与える可能性が示唆された[85]。いくつかのリボソームタンパク質は、組み立てられた複合体から細胞質のコピーと差し替えられ[86]、まったく新しいリボソームを合成しなくても、生体内のリボソームの構造を変更できることが示唆された。

リボソームタンパク質には、細胞の生存に限りなく重要なものもあれば、そうでないものもある。出芽酵母では、14/78のリボソームタンパク質が成長に必須ではないが、ヒトでは、これらは研究対象の細胞によって異なる[87]。その他の不均一性には、アセチル化、メチル化、およびリン酸化などのリボソームタンパク質の翻訳後修飾が含まれる[88]。シロイヌナズナ(Arabidopsis)[89][90][91][92]やウイルスの配列内リボソーム進入部位(IRES)は、組成的に異なるリボソームによって翻訳を媒介する可能性がある。たとえば、酵母や哺乳動物細胞のリボソームタンパク質eS25を持たない40Sリボソームサブユニットは、CrPV IGR IRESを動員することができない[93]。

リボソームRNAの修飾の不均一性は、構造維持や機能において重要な役割を果たしており、ほとんどのmRNA修飾は高度に保存された領域に見られる[94][95]。最も一般的なrRNA修飾はリボースのシュードウリジル化と2'-O-メチル化である[96]。

関連項目

脚注

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.