トップQs

タイムライン

チャット

視点

ピラミッド

四角錐状の巨石建造物 ウィキペディアから

Remove ads

Remove ads

ピラミッド(Pyramid、アラビア語:単数-هرم(haram,ハラム)、複数:أهرام(ahrām,アフラーム)、複数の複数:أهرامات(ahrāmāt,アフラーマート))は、エジプト・中南米などに見られる四角錐状の巨石建造物の総称であり、また同様の形状の物体を指す。

なかでも最も有名なものはエジプトにあるギザの大ピラミッドをはじめとする真正ピラミッド群で、その形からかつては金字塔(きんじとう)という造語が使われていた。エジプトのピラミッドは世界でもっとも有名な遺跡の一つとされており[1]、現代においても「金字塔」は、ピラミッドのように雄大かつ揺るぎもしない後世に永く残る立派な業績(偉大な作品や事業)などを表す代名詞となっている。

上記のとおり、ピラミッドとして最も著名なギザの大ピラミッドが明確な四角錐の形状をしているために、ピラミッドは四角錐または三角形のものの代名詞となっているが、こうした形状のピラミッドが存在した場所は基本的に古代エジプトおよびその影響を受けたヌビア、そしてそれを模倣した後世の建築のみであり、メソポタミアのジッグラトやメソアメリカ各文明のピラミッドといった世界各地に存在するピラミッドの多くは、階段状に層を積み重ねていき上部のとがっていない、いわゆる階段ピラミッドが主流となっている。また古代エジプトにおいても、真正ピラミッドが出現するまでは過渡的な形態として階段ピラミッドが存在していた。

その建造方法の詳細はいまだに明らかになっておらず、例えばギザのピラミッドでは200万個もの石が「春分と秋分の日のみ、8面体にピラミッドが見える」「ピラミッドの底面積で、四面の面積を割ると黄金率が出てくる」「底辺ので高さを割ると黄金率の平方根が出てくる」「高さで2辺の和を割ると円周率が出てくる」という精密さで建造されている[2]。

Remove ads

古代エジプト

要約

視点

- 入口

- 盗掘孔

- 上昇通路入口

- 下降通路

- 未完の地下室

- 上昇通路

- 女王の間

- 水平通路

- 大回廊

- 王の間

- 控えの間

- 脱出孔

→詳細は「エジプトのピラミッド」を参照

古代エジプトにおけるピラミッドは、巨石を四角錐状に積み上げ、中に通路や部屋を配置した建造物である。王が天に昇る階段としての役割や、その斜めの外形が太陽光を模したものであるとも考えられている。ピラミッドは単体で完成したものではなく、付随する葬祭殿等との複合体として考えるべき特徴を持つ。(大ピラミッドなどの代表的な例では)ピラミッド本体には基本的に北面に入り口があり、玄室(と思われる部屋)に至る道や「重力分散の間」と呼ばれる謎の機構など、未解明の仕掛けがある。

なお、2008年11月にサッカラで発見されたシェシェティ女王のピラミッドはエジプト国内で118基目である。

奴隷による強制労働だったのか?

ヘロドトスの『歴史』に記述されて以来、一般的には奴隷の強制労働で築いた王墓とされてきた。

しかし1990年代に入ってから、ギザの大ピラミッド付近でピラミッド建造に関わったとされる人々の住居跡や墓が見つかり、ピラミッド建設に関わった道具や手術痕など高度な外科治療が施された人骨が発見された。さらに、女性や子供達の骨も数多く発見され、家族で暮らしていたことが推測された。このような事実から、定住しピラミッド建設に携わっていたのは虐げられていた奴隷ではなく、専属の労働者がいたとも考えられる。

また、ピラミッド建設に必要な高い建築技術は、専門の技術者でなければ持っていないこと、建設に関する労働者のチーム編成や作業記録が文字で残っていることから、専門的な知識を持った技術者がいたことも推測される。また、住居跡があることから技術者は、年間を通してピラミッド建設現場に居住していたと考えられる。

ナイル川が上流のサバナ気候の影響で氾濫し、農業ができない間農民が労働力として使われていた救済土木事業説もあるが、それに関する論文などは存在しない。

確定的な定説はない

ピラミッドが「なんのために」「どのような建築方法で」作られたかについては定説が無い。最も有名な「王墓説」は、王家の墓が別に発見されることから否定される傾向にあり、その他「日時計説」「穀物倉庫説」「宗教儀式神殿説」「天体観測施設説」なども、その後の研究や物証によって否定されるなど主たる意見となっていない。

また、ドイツの考古学者であるメンデルスゾーンが提唱した「農民救済の公共事業説」のように、物証を伴わない説は反証されることもないが、同じく実証を伴わないアイディアに留まる傾向が強く、主たる論とはなっていない。そのため、ピラミッドは「王墓」であるという説明が続けられていることが多い。また、王墓であるかどうかとは別に、葬祭殿や付随する墓地群などから見て、ピラミッドが葬礼と関連があること自体は確実視されている。

語源

ギリシア語で三角形のパンを指すピューラミス(πυραμίς; pyramis; ピラミス、ピラムスとも)に由来するという説が最も有力。古代エジプト語ではギザのピラミッドに「昇る」という意味の「メル(ミル、ムルとも。ヒエログリフでは△と書く)」という言葉を当てていた。

Remove ads

形態の形成

要約

視点

現在我々が見るようなピラミッドの形態はある時点で突発的に形成されたわけではなく、何世代もかけて練り上げられてきたものである(ただし、それぞれのピラミッドはその形状で完成形態であるとする研究も出てきている)。

階段ピラミッド

階段ピラミッドはピラミッドの最初の形態で、紀元前27世紀、第3王朝時代サッカラに、宰相イムホテプが設計し、ジェセル王が築いたジェゼル王のピラミッドがその始まりである。

当初は日干し煉瓦による方形のマスタバとして建立され、ピラミッド状とすることは想定されていなかったと考えられているが、幾度もの試行錯誤の末、次々と上部に煉瓦を積み上げて最終的には階段状の巨石建造物と成した[3]。一度、階段形態が完成した後も、追加して拡張が成された。

完成時の寸法は東西約121m、南北約109m、高さ約60m。このピラミッドは後世に巨大な影響を及ぼし、以後はそれまでのマスタバにかわり、ピラミッドが王墓の主流の形式となった。

屈折ピラミッド

第4王朝期に入ると、スネフェル王が既存のピラミッドを基調に、メイドゥームに51度の勾配を持つピラミッドを造り上げた。このメイドゥームのピラミッドは最初に四角錐の形状を採用しており、その意味では画期的な建造物であった。ただし、これは後に(あるいは建設途中に)崩壊した。このピラミッド(崩壊ピラミッド、偽ピラミッドとも呼ばれる)はそもそも四角錐を目指していなかったとする説もある。また、このピラミッドをスネフェルのものとして数えない場合もある。

スネフェル王はまた、屈折ピラミッドと称されることになるピラミッドも築いた。これは建設途中に(地上から49m地点で)勾配を約54度から約43度に変更していて、高さは約101mであった。屈折ピラミッドの形状の理由としては、

- 勾配が急過ぎて危険なため(崩壊の危険、玄室にかかる重量過多)角度を途中で変更した。

- 建造中に王が病気になったので、完成を急ぐため高さの目標を下げた。

- これが完成形であり、下エジプト・上エジプトの合一を象徴している。

などの説がある。

真正ピラミッド

スネフェルは更にダハシュールにおいて、勾配約43度で、側面が二等辺三角形の赤いピラミッドを建造。これによっていわゆる真正(しんせい)ピラミッドの外形が完成した。スネフェルが1人で3つもピラミッドを築いている点から導かれる王墓説否定論に対しては、メイドゥームのピラミッドは勾配がきつすぎて崩壊、同様に屈折ピラミッドは一定の高さ以上にできなかったので挫折した妥協の産物でしかなく、最終的に43度のピラミッドが誕生した、という反論がなされてきた。

世界一高いピラミッドは、スネフェルの次のクフ王によって紀元前2560年頃にギザに築かれたギザの大ピラミッドで、勾配は53度53分。底辺は各辺231m、高さ146mに達する。またこれは14世紀にリンカン大聖堂の中央塔が建てられるまで世界で最も高い建築物であった。第2位のカフラー王のピラミッドもこれに匹敵する、底辺215m、高さ143.5mである。この2つに隣接するメンカウラー王のピラミッドは何故か規模が縮小し、底辺108m、高さ66.5mである。この王の威光が前二代の王と比してさほど劣るものではなかったと伝えられることから、縮小の理由は謎とされている。

3つはギザの三大ピラミッドと呼ばれ、世界有数の観光地となっている。これらのピラミッドはもともとは表面に石灰岩の化粧板が施されており、(現在のような段状ではなく)傾斜のある滑らかな面でできた四角錐で、全体が白色に輝いていたのだが、遺跡を保護するという概念がなかった時代に、その化粧板が剥がされてカイロ市街地の舗装に使われてしまい、現在のような姿となった。化粧板は現在ではカフラー王のピラミッドの頂上辺りとギザのピラミッドの土台元に僅かに残っているのみである。また、ピラミッドの頂点にはベンベン石(キャップストーン)と呼ばれる四角錐状の石が置かれた。

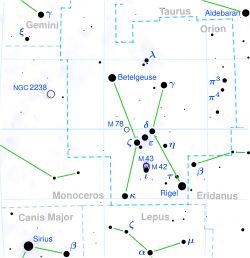

この三大ピラミッドおよびナイル川の(当時の)流れ、そして他の多数のピラミッドとの配置に着目し、ピラミッド群は現在から1万500年前の天体の配置を模したものであるという説もある。すなわち、ナイルが天の川で、三大ピラミッドがオリオン座のベルト、即ち中央を横切る三つ星に相当、他のピラミッドも星の位置に対応しそれを反映しているということである。三大ピラミッドのうち、メンカウラー王のピラミッドが他の2つの頂点を結んだ線からずれている点、大きさも他の2つよりも小さいことについて説明する有力な説とも言われている。ただし、この説はエジプト考古学庁には認められてはいない。ピラミッド建造年代を定説通りとした場合、建造当時はエジプトではオリオン座は地平線すれすれの位置に見えていたはずで、それほど目立たないうえに、実際にオリオン座の三ツ星を模したならそのような記録があってもよいはずである。

衰微

クフ王の大ピラミッドを頂点として、その後それをしのぐピラミッドが建設されることはなかった。続くカフラー王およびメンカウラー王の時代においては規模・技術ともにそれほど劣るものではないピラミッドが建設されており、この3つのピラミッドを総称して三大ピラミッドとも呼ばれるゆえんであるが、その後造営規模は縮小していった。続くエジプト第5王朝およびエジプト第6王朝期においてもピラミッド建設は続けられるが、石材の代わりにレンガを代用したり、石積みの精緻さも劣るなど、ピラミッドの造営は衰微していった。その後エジプトは古王国期からエジプト第1中間期と呼ばれる混乱期に突入し、この時期にいったんピラミッドの造営は中断する。その後、南部のテーベの王朝が再統一を果たしエジプト中王国時代が始まるとピラミッドの造営は再開され、エジプト第12王朝の諸王によっていくつかのピラミッドが建設されるが、ラフーンのピラミッドやハワーラのピラミッドなどに代表されるこの時代のピラミッドには技術の衰退の跡が顕著に見られ、日干しレンガによって建造されたこれらのピラミッドは風化によって崩壊し、現代においては小山のような姿をとどめているに過ぎない。ただ一方で、葬祭殿の充実が進んでいったことから、エジプト人の価値観・宗教観の変化が指摘される。また、ピラミッドが王墓でないという説では、ピラミッドは葬祭用の施設の一部にすぎず、墓と合体させて作る場合もあるが、墓の本体ではないとする。その後ピラミッドは王朝の衰微とともに再び建造されなくなっていき、とくにピラミッド複合体は中王国時代をもって姿を消した。紀元前16世紀、エジプトを再統一しエジプト新王国時代を開いた第18王朝のイアフメス1世はアビドスに小さなピラミッドを建造したが、これがエジプトにおける王のための最後のピラミッドとなった。これ以後、王族は王家の谷などの墓地に埋葬されるようになり、大型のピラミッドが建造されることはなくなった。ただし、私人用の墓地に小さなピラミッド形のシンボルを作ることはその後も長く行われた。

ピラミッド・テキスト

エジプト第5王朝時代に建造技術は衰微しつつあったが、その一方で内部に文字を刻むピラミッド・テキスト(en:Pyramid Texts)が登場したことは特筆に値する。それまでのピラミッドは三大ピラミッドを含めて内部の壁面は滑らかで、文字のない無機質なものであった。第5王朝最後の王ウナス王と第6王朝のピラミッドだけ、内部に文字(ヒエログリフ)がびっしり刻まれている。特にウナス王のピラミッドは小規模だが保存状態がよく美しい。内容は難解だが、古代エジプト人の神話、伝承、世界観、地理、儀式、祭礼などを知る貴重な手がかりになっている。吉村作治は、それまで葬祭のために使われていた文書を石で出来た(半永久的な)ピラミッド内部に刻み込んでおくことで、永遠なものにしておきたいという願いが込められているのではないか、と指摘している[4]。

ピラミッドの建造

旧来、ピラミッドの建設は多数の奴隷を用いた強制労働によるという説が主流であったが、奴隷を徴用した証拠がないという点から一部の研究者には疑問を抱かれていた。近年のピラミッド労働者の村の発掘で、労働者たちが妻や子供といった家族と共に暮らしていた証拠や、怪我に対して外科治療が行われていた痕跡が墓地の死体から見つかり、現在では奴隷労働説は否定されつつある。また、2010年にはクフ王のピラミッドのそばに建設に携わった労働者の墓が発見されたことも、奴隷労働説を否定する傍証のひとつとなっている[5]。そもそも古代エジプト社会は古代ローマや古代アテナイの社会と異なり、農業や手工業といった通常の生産労働も奴隷労働に依存せず自由身分の農民によって成されており、人口の少数しか占めない奴隷は家内奴隷が主体だったと判明している。吉村作治は、ピラミッド建造は定期的に発生したナイル川の氾濫によって農業が出来ない国民に対して、雇用確保のために進められた公共工事的な国家事業であったと主張している。ピラミッドが国家事業として作られたという説は吉村のオリジナルではなく、クルト・メンデルスゾーンによって既出である(邦訳:ピラミッドの謎/文化放送開発センター出版部)。ただしメンデルスゾーンは、ピラミッドを作る目的が公共工事だったとは言っておらず、事業形態が国家事業であり、建設の目的自体は主に墓であっただろうと述べている。

ピラミッド建設に必要な石材は主にナイル上流のアスワン付近で産出し、石切場で切り出された後、粗加工した状態で搬送されたと考えられている。それらの石は一定の規格寸法があったわけではなく、現場で必要な寸法に合わせて専門の職人が鑿で整形していた。また初期のピラミッドと後期のピラミッドでは、石のサイズや積み方が異なる[6](詳細は各ピラミッドで確認のこと)。

従来、石材を積み上げるにあたっては、日乾し煉瓦と土などで作業用の傾斜路が作られ、その斜面を運び上げられたと考えられてきた[6]。傾斜路の形状には、ピラミッドを取り巻くように築かれて4辺で直角に転回していたという説と[6]、長大な直線傾斜路が使われたという説がある[6]。前者の説では、傾斜路がピラミッドの姿の殆どを隠してしまうために[6]、建築中の測量が出来ず、歪んだ形にピラミッドが仕上がってしまう懸念の指摘があり[6]、後者ではピラミッド本体と同じくらいの石材が傾斜路を作るために必要とされるという非効率性の問題や傾斜の角度と石材の運搬の困難さなどがある。ただし後者の方法だと、各ピラミッドの傾斜路がナイル川から石材を降ろして運び上げるのに丁度良い位置に来るという研究もある[要出典]。クフ王のピラミッドでは、直線傾斜路があまりにも長くなりすぎ[6]、石切り場の位置を通り過ぎて先にまで達してしまうという矛盾が生じる[6]。

そのためフランス人建築家ジャン・ピエール・ウーダンは、傾斜路を使用したのは途中までで、それ以降はピラミッドのふちに沿って螺旋状の内部トンネルを造りながら石材を運んだとする「内部トンネル説」を主張している[6]。なお内部トンネルの存在は、一部のピラミッドでは存在が確認されている[6]。ウーダンは同時にクフ王のピラミッドの大回廊の存在意義についても、石を引きあげるためのつり合いバラストのための空間であると説明している[6]。

また、古代ギリシアの歴史家ヘロドトスは『歴史』のなかで、エジプトのピラミッドは「階段」を作った上で寸の短い材木で作った「起重装置(原始的なクレーンのようなもの)」で残りの石を揚げながら建設した、と述べているが、木で作った起重装置は実際には用をなさない、と退けられている[7]。

この他、水路や水力を利用し建造したという説もある[8][9][10]

大林組は1978年に、現代の技術ならばクフ王の大ピラミッドをどのように建設するかについて研究する企画を実行した[11]。それによれば総工費1250億円、工期5年、最盛期の従業者人数3500人という数字が弾き出された。1立方m当たりの価格は、コンクリートダムが2万4000円前後に対してピラミッドは4万8000円になるという(金額は当時のもの)。なおこの試算に対して、1960年代アブ・シンベル神殿の移設に重機による5年かけて解体されたのは2200のブロック、それに対してピラミッドは200万個以上と膨大なため、数百年かかったのではないかという説もある[12]。

ヌビアのピラミッド

→詳細は「ヌビアのピラミッド」を参照

エジプトにおいて王のためのピラミッドが建設されなくなったのは紀元前16世紀であるが、それから800年ほどたった紀元前8世紀に、エジプト文化の影響を強く受けていた南のヌビアにおいてピラミッド建設が開始された。ヌビアのピラミッド建造開始は、ナパタに都をおくクシュ王国のピイ王がエジプトを征服しエジプト第25王朝を開いてからである[13]。ピイ王は王家の墓地のあったエル・クッルに小型のピラミッドを建造し、以後の第25王朝の諸王もこの地にピラミッドを建造した。これらのピラミッドは底辺が10mほどの小型のものであり、礼拝堂が併設され、中の玄室には遺体が安置された。すなわち、ヌビアのピラミッドは諸説あるエジプトのものとは違い、明確に墓として建造されていた[14]。紀元前656年に第25王朝のタハルカ王がアッシリアに敗れてエジプトを失陥しヌビアに撤退したのちも、ピラミッドの建造は続けられた。ただしタハルカはエル・クッルに代わり、その対岸にあるヌリにピラミッドを築いた[13]。紀元前591年ごろに首都がナパタからメロエへと遷都されると、ピラミッドはメロエにおいて建造されるようになった。このピラミッド建造は、メロエ王国が滅亡する紀元後4世紀まで、約1200年にわたりつづけられた。小型であり建設された期間も長かったことからこのピラミッド群は多数建造され、エジプトのピラミッドよりも多数のものが残されている[13]。このピラミッド群は21世紀に入っても発掘が続けられており、スーダンの貴重な観光名所の一つとなっている[15]。

Remove ads

中南米

要約

視点

メソアメリカ文明のピラミッド様建築は、陵墓・天文台として造られた物もあったが、基本的には神殿として建設・使用された。建設された時期は各文明によって異なるが、マヤ文明の場合はもっとも古く存在が確認されているピラミッドはセイバル遺跡のもので、紀元前1000年ごろには存在が確認されている[16]。その後ピラミッドはマヤ文明の各都市で相次いで建設されるようになり、紀元前400年以降の先古典期後期にはエル・ミラドール遺跡において高さ70mにも及ぶラ・ダンタ・ピラミッドが築かれた。このピラミッドはマヤ文明において建設された中で最も大きなものである。その後も各都市は盛衰を繰り返しながらピラミッドを建設し、古典期のティカルや後古典期のチチェン=イッツアなど、現在でも残っているものも多い。マヤ文明の場合、ピラミッドは古典期においてウィツ(山)と呼ばれていたように、ピラミッドはそのまま人工の山として認識されており、山岳信仰との関連が指摘されている[17]。

基本的には上部に神殿を持つため、四角錐ではなく上面が平らになっていて、神殿の土台としての性格が強い。単数ないし複数の辺から神殿に到る階段が存在するのが基本である。マヤ文明のものを例に挙げると、パレンケの「碑銘の神殿」、チチェン=イッツアの「カスティーヨ」、ティカル1号神殿などは9段の基壇を持ち、9層の冥界を表すと言われているが、全ての神殿の基壇数がそのような意味を持っているわけではない。新しいピラミッド神殿は、古いそれの上に礫・土を積み上げて石材で表面を覆い隠す形で建造されるのが常であり、発掘すると多層構造が明らかになる場合がある。2016年11月にはチチェン=イッツアで、2層のピラミッドの下に3層目のピラミッドが発見されたと報じられた[18][19]。また、エジプトのピラミッドと異なり、内部の空洞はあまりない。

マヤ文明の建造物15号と呼ばれているピラミッドでは、第1層の床を切って開けたところ、女王の墓が見つかったと「Antiquity」誌、2011年9月号で発表された。[要出典]マヤ文明において、女王が支配していたという事例は珍しい。理由は不明だが、遺体は頭部に容器で被せられており、同地域であるグアテマラにあるティカル遺跡でも同様の事例が見つかっている。上の層は1300年前に作られた墓になっており、2層目は約2000年ほど前に作られたことがわかっている。

建築様式は古典期以降、テオティワカン独特の水平垂直壁のタブレロとそれをのせた斜面壁のタルーが組み合わされたタルー・タブレロ様式の基壇を採用した神殿ピラミッドが各地に築かれた。

メソアメリカで天文台として使われていた神殿で有名なのは、ティカルの Mundo Perdido(「失われた世界」)グループとワシャクトゥンのグループEである。グループEについては、各種概説書でピラミッドE-VIIからピラミッドE-Iは、夏至の日の出の方向であり、ピラミッドE-IIは、春分・秋分の日の出の方向、E-IIIは、冬至の日の出の方向に当たると紹介されている。

アンデス文明のピラミッドで良く知られているのは、モチェ文化のモチェ谷にある「太陽のワカ」「月のワカ」と呼ばれる日干煉瓦で築かれた建物である。「太陽のワカ」は、かつては、長さ342m、幅159m、高さ40mあったと推定されているが、17世紀に盗掘者達が川の流路を変更して削り取ったために半分以上が失われている。一方「月のワカ」は長さ95m、幅85m、高さ20m程の規模である。最近発掘調査が行われ、壁画に盾や棍棒の擬人化した図像に加え、ジャガーらしいものも見られる。このような要素は「太陽のワカ」には見られず、宗教的・儀礼的な空間として機能していたと考えられる。またモチェV期(A.D.550〜700頃)には、パンパ・グランデ遺跡でワカ=フォルタレサというピラミッドが築かれ、高さ55mに達している。

また、ボリビアのチチカカ湖畔にあるティワナク遺跡中心部に、アカパナと呼ばれるピラミッドがあり、中心部からやや離れた場所にプマ・プンクと呼ばれる低い基壇状のピラミッド状建築物がある。

大西洋を挟んでピラミッドが建設されたことにより、両文明の交流の可能性が主張されることもある。特に有名なのはトール・ヘイエルダールであり、彼は自説を証明するために古代エジプトの葦船を復元して大西洋横断を行った。しかしこれはあくまで、当時の技術でも航海が不可能ではないという証明であり、両文明に交流があった事の裏付けにはならない。言語など他の要素において共通項が見られないことから、両文明の交流には否定的な見解が優勢である。巨大な石積みの建造物がピラミッド状となるのは、当時の建築技術上の必然(垂直に切り立った石壁を築くほうが、当然ながらピラミッド状に建造するよりも技術的には困難)である。ただし、ミトコンドリアDNAハプログループXおよびY染色体ハプログループR1の不可解な分布は、エジプト・ヨーロッパからアメリカへの移住が存在したとする説を支持する可能性がある。

Remove ads

その他

メソポタミア文明において神殿に付随して建設されたジッグラトも、日干し煉瓦を階段状に積み上げていったものであり、階段ピラミッドに含まれるものである。また、スペイン領カナリア諸島のテネリフェ島にあるグイマー村付近にも石を積み上げた階段状の建造物が存在しており、グイマーのピラミッドと呼ばれているが、これがいつごろ何のために建造されたかについては判明していない。

聖書には「石塚」という単語が頻出する。機能としては、人々を守護したり、もしくは、竈であったり(創世記31:46)、契約の証としたり(創世記31:48)、境界としたり(創世記31:51-52)、贖罪の生贄の墓であったり(ヨシュア記8:29)、敵の墓であったり(ヨシュア記8:29)、犠牲を捧げる祭壇であったり(ヨシュア記8:31、ホセア書12:12)、頼む所・拠り所であったり(ヨブ記8:17)、町が発展した物であったり(イザヤ書25:2)、エルサレムであったり(エレミヤ書26:18、ミカ書3:12)、することもあり、これ自体が「神」を表していると考えられる。この石塚もピラミッドの一種といえる。この石塚の対義語が「荒塚」(石塚が荒廃した物)である。

イタリア

ガイウス・ケスティウスのピラミッドは、紀元前18年から12年の間に建造されたもので、古代ローマの執政官、法務官を務めていたガイウス・ケスティウス・エプロの墓である。外観は、本場エジプトのピラミッドよりも急勾配でヌビアのピラミッドに近い。外部は、白色の大理石により化粧が施されている。

Remove ads

近現代とピラミッド

ナポレオン・ボナパルトは、ピラミッドの戦いで、エジプト軍の中で戦場で考慮すべきは騎兵隊だけであると判断した。彼は、「兵士諸君!あの遺跡の頂から40世紀の歴史が諸君を見下ろしている」と言って配下の軍隊を鼓舞したとされる。

ピラミッドは非常に特徴的な外観をしており、これを模した、あるいはヒントを得た現代の建造物は世界中に多数存在する。最も著名なもののひとつはフランスのルーヴル美術館の中庭に1989年に完成したガラス製のピラミッド[20]、いわゆるルーヴル・ピラミッドである。

巨大にして精緻な建造物であるピラミッドには、さまざまな風聞が付きまとった。「宇宙人が作った」、「超古代文明が作った」、「フリーメイソンが作った」、「ピラミッドパワー」、「葦嶽山がピラミッド」[注釈 1]、「ボスニアの山がピラミッド」[21][22]などというものである。

代名詞・比喩としてのピラミッド

もっとも代表的なピラミッドであるギザのピラミッドが明確に四角錐の形状をしているため、「ピラミッド」は四角錐または三角形のものの代名詞となっている。例えば上部がとがって下部に向かって広がっていく形状のものや四角錐のものは「ピラミッド型」と呼ばれる。ヒエラルキーは、上部に少数の支配層や強者が位置し、下部に行くにしたがって数を増していく被支配層や弱者が位置する階層構造が三角形をなしているため、「ピラミッド型構造」と呼ばれる。自然界の生物量も食物連鎖に従い同様の階層構造をしているため、生態ピラミッドという言葉で呼ばれる。

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads