トップQs

タイムライン

チャット

視点

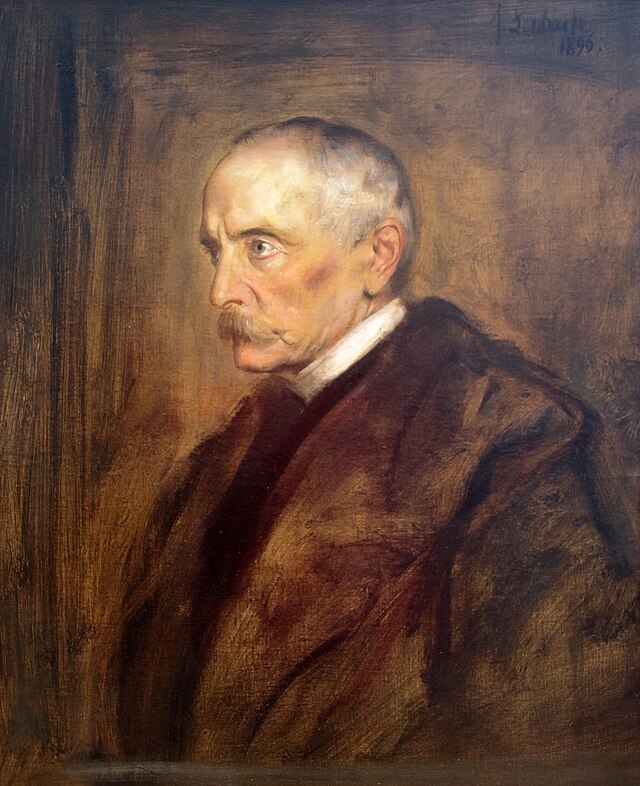

クロートヴィヒ・ツー・ホーエンローエ=シリングスフュルスト

バイエルン及びドイツの貴族、外交官、政治家 ウィキペディアから

Remove ads

クロートヴィヒ・カール・ヴィクトール・ツー・ホーエンローエ=シリングスフュルスト侯爵(Chlodwig Karl Victor Fürst zu Hohenlohe-Schillingsfürst, 1819年3月31日 – 1901年7月6日)は、バイエルン及びドイツの貴族、外交官、政治家。バイエルンの統一ドイツ国家への参加に貢献し、1894年から1900年まで皇帝ヴィルヘルム2世の下で第3代帝国宰相を務めた。

Remove ads

Remove ads

概要

日清戦争後、ロシア、ドイツ、フランスによる三国干渉の時のドイツ帝国宰相である。

ホーエンローエ諸侯家の一員であり、長男のプロイセン貴族院議長・ラティボル公ヴィクトル1世、次男であるバイエルン首相・ドイツ帝国宰相クロートヴィヒ、四男のローマ・カトリック枢機卿グスタフ・アドルフ、六男のオーストリア宮内長官コンスタンティンと、夭折した弟以外の四人それぞれが栄達したことから、親族縁者は12世紀フランスの武勲詩『エイモン公の4人の息子』(Quatre Fils Aymon)に擬えたという。

生涯

要約

視点

クロートヴィヒはヘッセン大公国のローテンブルク・アン・デア・フルダで、ホーエンローエ家の貴族の子として生まれた。父はカトリック教徒のホーエンローエ=シリングスフュルスト侯フランツ・ヨーゼフで、母は同族だがプロテスタントのルター派を信仰するホーエンローエ=ランゲンブルク侯カール・ルートヴィヒの娘コンスタンツェである。当時の慣例に従い、クロートヴィヒとその兄弟は、父親のローマ・カトリックの教えを受けながら育った。

クロートヴィヒは、士官候補生の貴族の子弟として、職業に就くことが必要だった。母方の叔父エルンストの夫人フェオドラはイギリス女王ヴィクトリアの異父姉にあたり、一時はその影響を受けて、イギリス軍に入隊することも考えていたが、プロイセンの外交官となることを決意した。彼はプロイセン文官の下級職で数年間働くという前段階を免除するようが申請したが、時のプロイセン国王フリードリヒ・ヴィルヘルム4世に拒否された。コブレンツの裁判所での傍聴をきっかけに、彼は法学に興味を持つようになった。1843年9月に国民投票員となり、フランス、スイス、イタリアを数か月旅行した後、1844年5月13日に公務員としてポツダムに赴任した。

クロートヴィヒにとって公務員時代は実務経験だけでなくプロイセン体制の長所と短所を知ることができた貴重な期間となった。その結果、すぐに彼の自由主義を確認することができた。プロイセンの啓蒙を棒で叩いて広めるという原則は、彼には魅力的ではなかった。彼は、上層部の混乱と明確な思想の欠如、政府の見解に同意することが国家への忠誠の証となる傾向を認識し、1848年革命の4年前(1844年6月25日)の日記で「ちょっとしたきっかけで、人々は蜂起するだろう」と述べている。また彼は、「自由な報道は国家の存立の必要条件であり、進展する」とも記している。彼はドイツ統一の熱烈な支持者であり、プロイセンによる統一の可能性を見出したものの、ドイツの「プロイセン化」には終始反対であった。

1866年の普墺戦争の後、クロートヴィヒはバイエルン議会で、主にプロテスタントを信仰するプロイセンとの同盟をより緊密化するべきと主張した。バイエルン国王ルートヴィヒ2世は自分の権力が弱まることに反対したがプロイセン首相ビスマルクが多額の借金の返済のためにヴェルフェン基金(プロイセンによるハノーファー併合後、ハノーファーの忠誠派との戦いに使われたハノーファー王家の財産の大部分)を密かに遺贈したので、後にバイエルンはプロイセンを中心とするドイツ国の構成国となる。

1866年12月31日、クロートヴィヒはバイエルンの首相兼外務大臣に任命された。彼の息子アレクサンダーはクロートヴィヒの首相・外相就任は、作曲家リヒャルト・ワーグナーの働きかけによるものであったと語っている。

王国政府のトップとしてのクロートヴィヒの主な仕事は、バイエルンを中心とする南ドイツ諸邦とプロイセンを盟主とする北ドイツ連邦との効果的な統合のための基礎を見出すことであった。当時のドイツ領邦で彼はビスマルクに次いで最も重要な政治家であった。プロイセンを手本にバイエルン軍の再編成を行い、南ドイツの軍事同盟を実現し、税関議会(Zollparlament)の創設に指導的役割を果たし、1868年4月28日に同議会の副議長に選出された。

第1バチカン公会議の召集に関連して起こった騒動で、クロートヴィヒは超教派の立場に強く反対する姿勢を示した。兄弟であるラティボール公やグスタフ・アドルフ・ツー・ホーエンローエ・シリングスフュルスト枢機卿と同様に、バチカンを近代国家と対立させるという教皇ピウス9世の方針は両者に破滅をもたらすと考えた。

この見解は、神学者ヨハン・ヨーゼフ・イグナツ・フォン・デリンガーが作成したローマ・カトリック勢力への回状(1869年4月9日)に具体化され、公会議に大使を派遣する権利を行使し、教義の定義を阻止するために協力するよう呼びかけた。しかし、他の大国は何らかの理由で介入しようとせず、クロートヴィヒの行動の唯一の現実的な成果は、バイエルンにおいて強力な超モンタナ党の彼がバイエルンの独立をプロイセンに売り渡したという批判であった。1869年の選挙ではクロートヴィヒにとって不利となり、国王の継続的な支持にもかかわらず彼は辞任を余儀なくされた(1870年3月7日)。

ミュンヘンでもベルリンでもクロートヴィヒの影響力は絶大であった。それは彼の意見を具現化した北ドイツ連邦とバイエルンとの条約が有利な条件で締結され、バイエルン議会がそれを受け入れたためである。1871年3月23日には帝国議会議員に選出され、議会副議長の一人に選ばれた。彼は自由主義ライヒ党 (Liberale Reichspartei) という名称の新しい政党の結成に貢献した。その目的は新ライヒを支持し、自由主義路線でその内部発展を確保し、カトリック中央政権に対抗することであった。

兄のラティボール公爵と同様に、クロートヴィヒは当初からビスマルクの反教皇主義政策(文化闘争)の熱心な支持者で、その主要路線(イエス学会の禁止など)は彼自身が提案したものだった。1872年、ビスマルクはクロートヴィヒの弟であるグスタフ・アドルフ枢機卿をプロイセンの特使に任命することを提案したが、教皇ピウス9世は彼の就任を拒否した。1874年、ビスマルクはハリー・フォン・アルニム伯爵の後任としてクロートヴィヒをパリ駐在ドイツ大使に任命し、7年間にわたり駐在させた。1878年の悪名高いベルリン会議には、ビスマルクと外務長官ベルンハルト・エルンスト・フォン・ビューローと共にドイツ代表を務めた。1880年ビューローの死後、ビスマルクが病気で不在の間、プロイセン外務大臣代行及びドイツ外務長官代行としてベルリンに呼び寄せられた。

1885年、クロートヴィヒはエドウィン・フライヘア・フォン・マンテュッフェルの後任として、普仏戦争後に帝国領となったエルザス=ロートリンゲン総督に抜擢された。1887年と1888年にビスマルクが導入した強制措置を遂行しなければならなかったが、彼はそれをほとんど否定した。しかし、彼の融和的な性格は、エルザス=ロートリンゲン地方の人々をドイツの支配に融和させるのに大いに役立った。

クロートヴィヒは1894年10月までストラスブールに留まり、ドイツ皇帝ヴィルヘルム2世の緊急要請により、75歳の高齢にもかかわらず、レオ・フォン・カプリヴィの後継としてプロイセン王国首相兼ドイツ帝国宰相に就任することになった。ヴィルヘルム2世の側近のオイレンブルク公フィリップは、カプリヴィの後任に従兄弟のボトー・ズー・オイレンブルクを指名させようとしたが、ドイツ外務省の政治局長フリードリヒ・アウグスト・フォン・ホルシュタインは、ボトーを宰相に任命しないようヴィルヘルム2世を説得した。オイレンブルク公は自身が駐仏ドイツ大使館に勤務していた頃の大使だったクロートヴィヒを新しい首相に任命するよう皇帝を説得することに成功する。しかし、オイレンブルク公はクロートヴィヒが宰相に就任すると皇帝に、真に宰相にふさわしいのはベルンハルト・フォン・ビューローだと繰り返し進言した。1895年2月にはヴィルヘルム2世宛に「ベルンハルトは陛下の持つ最も貴重な僕で、将来の帝国宰相として運命づけられている」と記している。

クロートヴィヒの在任中は特に大きな変化はなく、彼自身が議会や公の場に現れること自体が珍しいことであった。クロートヴィヒは、外務長官のアドルフ・マルシャル・フォン・ビーバーシュタインをプロイセン国務大臣に任命した。彼はプロイセン内閣の補佐役として、また帝国議会での口利き役として活躍した。ビーバーシュタインは、外交政策に個人的な影響力を持とうとするヴィルヘルム2世と次第に争うようになった。1897年、彼はドイツ外務長官とプロイセン国務大臣の職を解任され、ベルンハルト・フォン・ビューローが後任に就いた。同年、ヴィルヘルム2世は多くの人事異動を行った。その中には、アルフレート・フォン・ティルピッツを海軍本部長に任命することも含まれていた。また、人事異動によりクロートヴィヒ自身も権限を失うこととなる。もはや、宰相は帝国主義的な世界政策と海軍増強を阻止することはできなかった。クロートヴィヒは、自ら政治的に無力化されたことを認識したが、不名誉に公職から退くつもりはなく、自分の存在だけでも気まぐれな皇帝の活動に制約が加えられることを望んだ。このように消極的な態度や印象から「影の宰相(Schattenkanzler)」と呼ばれた。

クロートヴィヒの政治的影響力はなくなり、帝国の国政介入に内部で反対することを敢行した。特にプロイセン軍法(1898年)と結社法(1899年)の改革に着手した。クロートヴィヒは1900年10月17日に帝国宰相職を辞任し、外務長官ベルンハルト・フォン・ビューローが後を継いだ。そして、翌1901年7月6日、スイスのバート・ラガーツで死去した。

Remove ads

家族

1847年2月16日、フランクフルトのレーデルハイムでルートヴィヒ・ツー・ザイン=ヴィトゲンシュタイン=ザイン侯の長女マリー(Marie zu Sayn-Wittgenstein、1829–1897)と結婚し、4男2女を儲けた。ポーランドやリトアニア一帯の広大な領地を相続したマリーは、クロートヴィヒと結婚した後も時々ここを訪れた。しかし、19世紀末にロシア国内法により外国人の土地所有を許さなくなると、この領地は売却された。

- エリーザベト(1847–1915)

- シュテファニー(1851–1882) - アルトゥール・フォン・シェーンボルン=ヴィーゼントハイト伯爵と結婚

- フィリップ・エルンスト(1853–1915) - シャリクレー・イプシランティ公女と結婚。死別後、ヘンリエッテ・ギントラーと再婚

- アルベルト(1857–1866)

- モーリッツ(1862–1940) - ローザ・ツー・ザルム=ライファーシャイト=クラウトハイム・ウント・ディーク侯女と結婚

- アレクサンダー(1862–1924) - エマヌエラ・ガローネ・ディ・トリカーゼ・モリテルノ公女と結婚

関連項目

参考

- Hohenlohe-Schillingsfürst, Prince Chlodwig zu. Memoirs of Prince Chlowig of Hohenlohe-Schillingsfuerst. London: W. Heinemann, 1906. Chlodwig's own memoirs.

- Hohenlohe-Schillingsfürst, Prince Alexander zu. Denkwürdigkeiten. Stuttgart, 1907. An outspoken biography by Chlodwig's youngest son.

- Hedemann, Alexandrine von. My Friendship with Prince Hohenlohe. London: E. Nash,, 1912.

- Fraley, Jonathan David, Jr. The Domestic Policy of Prince Hohenlohe as Chancellor of Germany, 1894-1900. 1971. A Ph.D. dissertation at Duke University.

- Zachau, Olav. Die Kanzlerschaft des Fürsten Hohenlohe 1894-1900. Politik unter dem "Stempel der Beruhigung" im Zeitalter der Nervosität. Hamburg 2007. (Studien zur Geschichtsforschung der Neuzeit, Vol. 48)

Remove ads

外部リンク

Remove ads

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads