クマ

ウィキペディアから

クマ(熊)は、哺乳綱食肉目クマ科(クマか、Ursidae)の構成種の総称[注 1]。

この記事は英語版の対応するページを翻訳することにより充実させることができます。(2021年11月) 翻訳前に重要な指示を読むには右にある[表示]をクリックしてください。

|

| クマ科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ヒグマ Ursus arctos | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| 保全状況評価[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| ワシントン条約附属書II | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||

| 学名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| Ursidae Batsch, 1788[4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| シノニム[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||

| 和名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| クマ科[6][7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| 属(現生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||

形態

最大種はホッキョクグマで[6]、体長200- 250センチメートル、体重300 - 800キログラム[7]。次に大型のヒグマで体長100 - 280センチメートル、最大体重780キログラム[7]。最小種マレーグマで[6]、体長100 - 150センチメートル[7]。体重27 - 65キログラム[6][7]。

一般に、密に生えた毛皮と短い尾・太くて短い四肢と大きな体を持つ[7]。視覚や聴覚は特に優れてはいないが[注 2]、嗅覚は発達しており[6][7]すぐれたイヌの7倍もの嗅覚をもつ。

頭部は大型だが、眼や耳介は小型で耳介は丸みを帯びる[6][7]。顎が発達している。門歯は特殊化しておらず、犬歯は長く、上顎第4小臼歯および下顎第1大臼歯(裂肉歯)が発達せず、大臼歯は幅広く丸みを帯びた歯尖で物を噛み砕くことに適している[6]。歯式は門歯上顎6本(ナマケグマは4本)・下顎6本、犬歯上下2本ずつ・小臼歯上下4 - 8本ずつで個体変異があり、大臼歯上顎4本・下顎6本の計34 - 42本(通常は42本、ナマケグマ40本)[6][9]。

乳頭はクマ属は3対、ジャイアントパンダ・ナマケグマ・マレーグマ・メガネグマは2対[7][9]。

イヌ科やネコ科の動物がかかとを地につけず「つま先立ち」で歩く「趾行」を行うのに対し、ヒトと同じようにかかとを地につけて歩く「蹠行」動物である。これにより、速く走るのは苦手である一方、後肢のみによる二足直立は比較的得意であるとされる。 指趾は5本で[9][9]、それぞれに長く湾曲した出し入れできない鉤爪がある[6][7]。この爪は物を引き裂いたり掘り起こすのに適している[7]。木登りや穴掘りに優れた形状をしている。マレーグマ属以外は肉球を除いた足裏は体毛で被われ、ホッキョクグマでは顕著[6]。

分類

要約

視点

上位分類

イヌ型亜目クマ下目に分類され、クマ小目Ursidaまたはクマ上科Ursoideaとしてイタチ上科や鰭脚類から区別される[12][13]。クマ小目の現生科はクマ科のみであるが、化石分類群ではクマ小目の所属科不明の化石属としてヨーロッパから産出するAdracon属が知られており[3]、クマ上科には北アメリカから産出するSubparictidae科が含まれる[14]。そのほかにアンフィキオン科をクマ小目に含める説もあったが[3]、アンフィキオン科をイヌ型亜目の基部系統に位置付ける見解もある[15]。

パンダ類の分類については諸説あり、パンダ科として独立させたり、レッサーパンダをアライグマ科に含めるなどされてきたが[16]、DNA分析による結果から、ジャイアントパンダはクマ科に含まれ、レッサーパンダは独立のレッサーパンダ科とする考え方が有力となっている[17]。

以下はFlynn (2005) [18]による食肉目内におけるクマ科の系統的位置。

| 食肉目 |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Carnivora |

下位分類

3亜科の関係は、ジャイアントパンダ亜科が離れており、クマ亜科とメガネグマ亜科が近縁である。そのため、ジャイアントパンダ亜科を別科とする、あるいは、メガネグマ亜科をクマ亜科に含めることがある。一方で2005年のMammal Species of the World第3版では亜科を認めていない[5]。

- ジャイアントパンダ亜科 Ailuropodinae[19]

- ジャイアントパンダ属 Ailuropoda

- Ailurarctos(絶滅)

- Ailurarctos lufengensis(絶滅)

- Ailurarctos yuanmouensis(絶滅)

- メガネグマ亜科 Tremarctinae(Arctotheriinae亜科とする説もある[4])

- メガネグマ属 Tremarctos

- アルクトドゥス属 Arctodus (絶滅)

- Arctodus simus (絶滅)

- Arctodus pristinus (絶滅)

- アルクトテリウム属 Arctotherium (絶滅)

- Arctotherium brasilense (絶滅)

- Arctotherium latidens (絶滅)

- クマ亜科 Ursinae

- マレーグマ属 Helarctos

- ナマケグマ属 Melursus

- クマ属 Ursus

- Ursus americanus アメリカグマ American black bear

- Ursus arctos ヒグマ Brown bear

- Ursus maritimus ホッキョクグマ Polar Bear

- Ursus thibetanus ツキノワグマ Asiatic black bear(ツキノワグマ属Selenarctosに分類する説もあり)

- Ursus spelaeus ホラアナグマ Cave bear(絶滅)

- Ursus minimus オーベルニュグマ Auvergne bear(絶滅)

- Ursus etruscus エトルリアグマ (絶滅)

現生種の系統関係は以下(Yu et al. (2007)[20]による)。

| クマ科 |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Ursidae |

化石分類群としてはヘミキオン亜科Hemicyoninae・アグリオテリウム亜科Agriotheriinae・Ursavinae亜科が挙げられる[4][15][16]。Ursavinae亜科の模式属であるウルサブス属Ursavusは、現生するクマ属などの祖先と考えられている[19]。ヘミキオン亜科やアグリオテリウム亜科を独立したHemicyonidae科とする説もある[3]。

分布

要約

視点

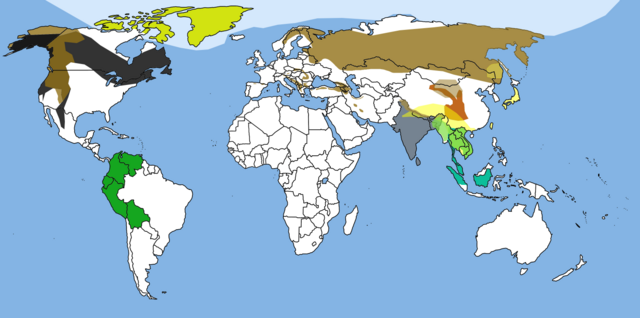

北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、ユーラシア大陸、インドネシア、スリランカ、台湾、日本、北極[6][7]。

ただし、南半球に生息するのは、メガネグマだけである[21]。

マレーグマ (それから )

ナマケグマ (それから )

メガネグマ

アメリカグマ

ツキノワグマ (それから , , , )

ヒグマ (それから )

ホッキョクグマ

| クマ亜科 – 3属6種 | ||||||

| クマ属 – 4種 | ||||||

| 日本語名 | 学名 | 分布 | 絶滅危惧 IUCNのレッドリスト |

備考 | 写真 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

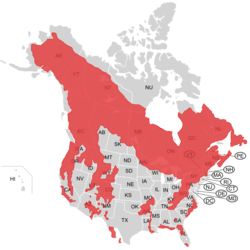

| アメリカグマ | Ursus americanus Pallas, 1780 |

北アメリカ大陸:カナダ, アメリカ合衆国: |

| |||

| ツキノワグマ | Ursus thibetanus G. Cuvier, 1823 |

|

九州に住んでいたツキノワグマは 2012(平成 24)年に絶滅[22]。 |  | ||

| ヒグマ | Ursus arctos Linnaeus, 1758 |

|

| |||

| ホッキョクグマ | Ursus maritimus Phipps, 1774 |

|

| |||

| ナマケグマ属 Melursus | ||||||

| 日本語名 | 学名 | 分布 | 絶滅危惧 IUCNのレッドリスト |

備考 | 写真 | |

| ナマケグマ | Melursus ursinus (Shaw, 1791) (またはUrsus ursinus) |

|

| |||

| マレーグマ属 Helarctos | ||||||

| 日本語名 | 学名 | 分布 | 絶滅危惧 IUCNのレッドリスト |

備考 | 写真 | |

| マレーグマ | Helarctos malayanus (Raffles, 1821) (もしくは Ursus malayanus) |

|

| |||

| メガネグマ亜科 Tremarctinae | ||||||

| メガネグマ属 Tremarctos | ||||||

| 日本語名 | 学名 | 分布 | 絶滅危惧 IUCNのレッドリスト |

備考 | 写真 | |

| メガネグマ | Tremarctos ornatus (F. Cuvier, 1825) |

|

| |||

| ジャイアントパンダ亜科 Ailuropodinae | ||||||

| ジャイアントパンダ属 Ailuropoda | ||||||

| 日本語名 | 学名 | 分布 | 絶滅危惧 IUCNのレッドリスト |

備考 | 写真 | |

| ジャイアントパンダ | Ailuropoda melanoleuca (David, 1869) |

|

| |||

生態

要約

視点

主に山岳地帯や森林に生息するが、ホッキョクグマは氷原に生息する。足裏を接地して移動する(蹠行性)[6][7][9]。寒い地方および冬季に食料が少ない地域の種類は秋期に豊富に栄養を摂って、冬季に冬ごもりを行う。冬眠中のクマは体温が下がり、呼吸数や心拍数が減るとともに、餌や水を口にしなくなるだけでなく、排泄や排尿も見られなくなる。

食性については、母熊から教育が行われ、食の受け継ぎが行われ、地域によって食べない食べ物が存在する[23]。主に植物食傾向の強い雑食だが[7][9]、ホッキョクグマは肉食の傾向が強い[7]。両者の間では顔の骨格も異なり、前者はよく発達した頬骨弓・側面にみられる眼窩および小さな犬歯を収めた短くて円筒形の頭蓋骨・関節が高い位置にある弓型の下顎骨・側頭筋と咬筋の大きな付着部・長い臼歯を特徴に持っている。対称的に、後者は小さな頬骨弓・正面にみられる眼窩およびよく発達した犬歯を収めた長大な頭蓋骨と長い顎・歯列レベルまで低い顎関節・少ない臼歯を特徴に持っている[24]。

視覚は少なくても人間程度には見えており、夜間は網膜の裏に輝板という反射板を持つことから網膜に受ける光を増幅してみることができるため人間より暗視能力が高い[25]。また、イヌ並み以上に優れた嗅覚や聴覚を持っている[26][27]。記憶力もあり、一度餌場として記憶すると同じ場所に現れる傾向がある[28][26][29]。

- 活動

- クマ類は、親子連れや繁殖期間でもなければ、基本は単独行動である[30]。

- 縄張り、背こすり

- 縄張り意識はなく、行動圏が重複する場合がある[33]。だが、雄の場合は、木に背中をこすり付ける行動が見られる。これは、カンブリア大学で動物保護学を教えているオーウェン・ネビン(Owen Nevin)によれば、匂いによるマーキングで縄張りを主張して余計な決闘を避けるためであるとしている。また他の説として、求愛行動のため、寄生虫を振り落とすため、あるいは虫除けのためがある[34]。

- ヒグマが背こすりを行うと木にはココナッツのような甘い匂いが付き、強い雄の方が背こすりの回数が多くなる傾向がみられる[35]。背こすりする木は、複数年にわたって使われたり、複数の個体が利用したりという嗜好性が見られた。また、背こすりするのは、4月以降に増加して発情時期と重なる6‐7月にピークを迎えることから繁殖にかかわる行動であることが指摘されている[36]。

- 選ばれる木については、ヒグマにおいてはトドマツが圧倒的に選ばれ、他の木は稀であった。また、胸高直径が周りの木より大きく、生えている斜面はなだらか、林道から近い場所である傾向が見られた[36]。

- 木登り、熊棚、クマ棚

- 木に登ってドングリや果実を食べる。この際、枝を手繰り寄せて折ったりして木の上に鳥の巣のような枝の集まりを作るが、枯れ葉が付いているのが鳥の巣との違いである[37]。また、これらの木の下には枝などが落下する[38]。

- クマハギ

- クマが、木の皮を剥いで形成層部を食べる行動をクマハギと呼ぶ。2から3条の筋が何本もつくが、これは形成層を食べた後である。20-30年経過した育ちのよい木を好み、林業業者で管理している優良木が集中してかじられることもある熊害である。これらの被害は、形成層が食べられるという知識の拡散、ドングリなどの食料不足などから発生する。対策として、忌避剤や幹に巻き付ける防護具などが行われる[39]。

- 攻撃性、餌への執着

- 子連れの雌、手負い、発情期の雄は攻撃性が高まる[42]。

- また、餌への執着があり、横取りする相手には攻撃的になる[43]。大きな餌で食べきれない場合は、土や木の枝で隠して土饅頭と呼ばれる状態で保管する貯食行動が見られ、土饅頭の餌に近寄ろうとすると攻撃的になる[44]。

- 空腹なときにも攻撃的になるため、対策として餌を与えろという研究者もいるが、餌付けとなり人間と接触しやすくなるという意見もある[45]。

- 威嚇行動

- 二本足で立ちあがり首を振るなどで大きく見せたり、威嚇突進(ブラフチャージ)と呼ばれる突進した後に地面を叩いて引き返す仕草を見せる[46]。

冬眠

冬眠を行うのは、8種のクマのうちホッキョクグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、クロクマの4種で確認される。なお、ホッキョクグマはメスだけが出産・保育のために冬眠し、雌雄ともに夏から秋まで絶食で、「歩く冬眠」と呼ばれる冬眠様生理状態となる[47]。

クマの冬眠は、体温の降下度が小さい、基本的に中途覚醒がない、筋肉や骨の退行がない、インスリン抵抗性になるなどの特徴を有する[47][48]。聞きなれた音には、ある程度寛容で冬眠に入る[49]。

四国のツキノワグマのメスは、根が地上に露出してできた空洞「根上がり」の下を冬眠穴(越冬穴)としやすい[50]。樹洞、岩穴、土穴などを冬眠穴とする[51]。

冬眠後に留糞(とめふん)という固い糞をする[52]。

- 期間

古代中国で考案された季節を表す七十二候を日本に導入した際、大雪次候(12月11-16日ごろ)の名称を熊蟄穴(くまあなにこもる)として冬眠用の穴に籠る時期とした[53][54]。

のぼりべつクマ牧場によると、野生のヒグマは12月から翌年4月頃まで冬眠するとしている[55]。

東京農業大学の山崎晃司教授によると、ツキノワグマは11月‐翌年4月頃まで冬眠するとしている[51]。

覚醒は、オス、単独メス、子連れメスの順に冬眠から目覚める[47]。

ただ、すべてのクマが冬眠するわけではなく、一時中断する場合もある[51]。冬眠できない理由として、冬眠をこなせる栄養状態でなく冬でも餌を探すため[56]、暖冬で気温が高い[57]、動物園のように冬でも餌が得られる[58]などが上げられる。

繁殖と子殺し

成獣の雌は7-8か月の妊娠期間を経て、約1-4子(平均で約2子)を出産する。冬ごもりを行う種は冬ごもり中に幼獣を産む[6][7]。春から夏の間を繁殖シーズンとするが、すぐ妊娠するわけではなく出産時期などをコントロールするため受精卵を発生休止(着床遅延)させて、秋に十分な栄養を蓄えなければ妊娠できない仕組みとなっており[59][60]、冬眠導入期(11月下旬から12月上旬)に着床して、出産し、母熊は冬眠状態・子熊が覚醒状態で授乳が行われる[47]。

1歳半から2歳半になる夏ごろまで、母親から食べ物などの生き方の教育を受けてから親離れする。メス熊は母親から近い場所にいるが、オス熊は母親から遠く離れる傾向があり、その時期に人里にくる場合がある[33]。

一部の種では、オスがメスの発情を促すために子殺しを行う[61][62][63]。一部の子熊連れの母熊は、オス熊を避けるために人間の生息域近くに移動する場合がある[64][65]。

非常に稀にではあるが、人間の子供をさらって野生児として育てるという報告がある[66][67](Bärenmädchen von Krupina)。

人間との関係

要約

視点

クマによる被害と回避

→「熊害」および「熊狩り」も参照

クマによる農作物被害、山林被害、畜産被害、人身被害などが深刻な問題となっている[68]。

1980年代後半に、モンタナ大学の学生が修士論文の研究でクマよけスプレーを開発した[69][70]。2008年の研究では、クマよけスプレー所持者がクマに遭遇して、無傷であった割合は98%であった[70]。

ナショナルジオグラフィックでは、クマに襲われない方法として「興味を持たれる匂いを発さない。クマよけスプレーを携帯する。危険なエリアは他の人や犬などの集団で行動する。走って逃げ切ることは不可能なため、ゆっくりと警戒しながら離れるか、うつ伏せとなり重要な臓器を守り、首の後ろで手を組み、膝を折り曲げるのが被害を抑える。」としている[71]。

日本ツキノワグマ研究所の米田一彦理事長は、「ばったり出くわしたら、地面に伏せて首をガードし、1撃目を食らわないのが大事」「死んだふりは効果がある」と述べている[72]。

また、鎌や鉈などの目立つものを振り回したり、大きな音がなるものを鳴らしたり、大声で助けを求めるのも良いとする研究者も複数いる[73][72]。

- 農作物被害

- コメ、トウモロコシ類、ムギ、スイカ、ニンジン、モモ、リンゴ、ナシなどの農作物が被害にあうことがある[68]。長野県では、トウモロコシはツキノワグマを引き寄せるとしており、対策として電気柵が効果的であるとしている[74]。

- 農業以外での被害

- 林業では、人工林などへのクマハギ、クマとの遭遇。狩猟では、くくり罠にかかった獲物の横取りと、獲物を土饅頭にしてクマが周囲を警戒するため狩猟者が近寄れなくなり良好な罠の設置場所の制限を受ける[75]。

- 人身被害

- 生息地で出遭わないようにするには、鈴を鳴らす、時々手を叩く、時々掛け声をあげる、ラジカセなどで大きな音を出すなどしながら存在を早期にクマに知らせることである[76]。

- 2016年度(平成28年度)の日本におけるヒグマ/ツキノワグマによる被害者数は105人に上り、内4人が命を落としている。環境省は、クマ被害の増加を踏まえ、「クマ類の出没に係る適切な対応について(依頼)」[77][78]を発出し、「立入り制限や捕獲対策等の迅速な対応」「ヒトとクマのあつれき解消に向けた取組」などの対策を示しているものの、具体的解決策は見いだせていない。一方統計的な観点から見ると、熊による日本の年間死者は平成29年で1名、令和元年で1名。平成20年以降最も多い年が上記の4名である[79]。

- クマに襲われて岩手医科大学に運ばれた50例では90%が顔面に被害を受けていた。そのすべての例で予防的抗菌薬が投与され、創部感染発生率は20%であった[80]。

- 捕獲・捕殺・放獣・追い払い

- 1991年から広島県で、防除スプレーなどによる忌避条件付けを行ってから野に返す学習放獣(移動放獣)が行われている(1990-93年の広島での追跡調査で、23個体のうち11頭が捕獲地点へ回帰で回帰率48%、2頭が果樹へ被害を出した。1998-2000年の岩手県の調査では、12個体のツキノワグマのうち5個体が回帰し、12km以上離れた地点で放獣すると回帰率が低下した。2004‐2006 年に兵庫県で行われた追跡調査では、42個体のうち回帰率が20%であった。)[81]。

- 追い払いは花火・爆竹、ゴム弾などが使用される[81]。また、追い払う訓練を行ったカレリアン・ベア・ドッグなどのクマ対策犬(ベアドッグ)を運用する場合もある[82][83]。

- 住居集合地域等における麻酔銃猟は、クマ類のような大型の獣類に対しては、効果が表れるまで時間がかかり、撃たれたことで興奮して反撃や暴れて周囲に被害者などを出す恐れがあることから原則許可されない[84]。

- 17世紀のドイツでは、狩猟でクマを減らすのが難しかったことから罠となる小屋Bärenfangが設置された。

飼育例

動物園やサーカス、保護施設などで飼育される。また、各国で個人の飼育例があるが、国によっては飼育が禁止されている(例:中華人民共和国野生動物保護法)[85]。また、飼育できなくなる例[85]や、飼育員[86]や飼っていた個人が襲われた[87]とするニュースもある。

日本においては、動物の愛護及び管理に関する法律が令和2年(2020年)6月1日に改正されたおりに、特定動物として愛玩目的等での飼育・許可のない飼育は禁止された(第二十五条の二(特定動物の飼養及び保管の禁止))[88][89]。

動物園では、傷病個体や授乳期の哺乳類などを受け入れる場合があるが、収容スペースがあることが重要である(受け入れすぎると余剰動物となり飼育できず処分することとなる)。また、人間に慣れてしまい自然に帰すこともできなくなるため、一生を保護施設や動物園で面倒をみることとなる[90]。

クマ関連の施設・エリア・組織

→「クマ保護区一覧」も参照

- クマ牧場 - 熊の動物園

- サホロリゾート ベア・マウンテン - 熊のサファリパーク

- ホッキョクグマ刑務所 - ホッキョクグマの一時収容施設。野に返される前の調査では、体重測定、口元に入れ墨を入れ、歯を1本抜かれ、耳にタグが付けられる[91]。

- 熊農場 ‐ 中国などのアジアで行われる薬用の胆汁(熊胆)を採取するための畜産場。

- チェスキー・クルムロフ城 - 16世紀から堀の部分にクマを飼うことになっているチェコの城[92]。

- 国際クマ協会(略称:IBA)[93]

毛皮

日本においては、近世までクマの毛皮は他の毛皮と同様に不浄なものとして考えられ、猟師や武士などの限られた人のみが身に着けるものであった。明治期に入ると西洋的価値観の影響を受けて毛皮の利用もみられた[94]。

アイヌの人々も、クマの毛皮を利用しているほか、江戸幕府や松前藩がアイヌの人々にクマの毛皮を要求している[95][96]。

動物保護・動物愛護・化学繊維の普及などの影響から、毛皮自体の需要は下がっており、クマを仕留めて毛皮が手に入っても売れることがほとんどないという話もある[97][98]。

食用

クマの手のひら(熊掌)が中国では高級食材として珍重されているが、日本ではツキノワグマが小型ゆえに熊掌の材料には不向きである。日本には安産のお守りとして、クマの手のひらを出産時の産湯に浸けておくという風習があった。

日本でもその肉が、流通量こそ多くないものの食用とされている(詳細は熊肉を参照)。味や匂いには個体差があり、生前に何を食べていたかによって変わるという説が多く、鯨肉のようなものから、硬くて脂濃い、動物臭いものまでと幅広い。

薬用

漢方やアイヌの民間療法では、熊のあらゆる部分が薬用とされる。

なかでも、クマの胆嚢を原料とした「熊胆」(ゆうたん、熊の胆(くまのい)ともいう)が強壮剤・腹痛薬・解熱薬などとして珍重される。熊胆の主成分である胆汁酸の一種ウルソデオキシコール酸には実際に、胆液の流れを良くし、胆石を溶かすなどの薬効が認められており、医療現場で使われている。 アジア各国では熊農場があり、商業化されている。

アメリカやヨーロッパでは、クマが毛深いことからベアズ・グリースと呼ばれるクマの脂肪を使った整髪料・育毛剤が利用された。

神話・信仰

『絵本百物語』竹原春泉画

→詳細は「熊崇拝」および「en:Bear worship」を参照

ギリシャ神話では、ニンフ(精霊)のカリストーが大神ゼウスによって強引に妊娠させられたうえ、ゼウスの妻ヘーラーの嫉妬によってクマに変身させられるという悲劇に見舞われた(おおぐま座を参照)。

後肢で立つことが出来るうえ、両手を器用に使うさまからしばしば擬人化され、絵本などの物語でも(人間に近い振る舞いをする)キャラクターとして登場することの多い生き物である。北方の少数民族や北米先住民をはじめ、広く世界的に、クマは人間と異なる神・あるいは知恵のある存在・豊かさの象徴として、信仰の対象とされてきた。ベルリンやベルンなど、地名に用いられることも多い。その力強さからベルセルクなど、獣人や狂戦士の伝説にも関連が深い。

アイヌはヒグマをキムンカムイ(山の神)と呼んで高位の神と位置付け、イオマンテ(熊送り)などの儀式を行った。ネアンデルタール人もクマを崇拝していたとも言われる。自分たちの祖先として、クマを信仰する場合もある。

日本神話においては、イワレビコによる東征では、荒ぶる神の化身である大熊に出会ったイワレビコは、その毒気をあてられ気を失ったという話がある。その後、イワレビコは高倉下がもたらした剣を持つと目覚め、また熊はイワレビコが手を下すこと無く、すべて斬り倒されたという[100]。

キャラクター・マスコット

→「紋章学におけるクマ」も参照

ロシアでは、クマは国を象徴する動物とされている(ロシアの熊)。外国からもロシア帝国・ソ連は、その強大さや脅威性から北国の猛獣クマに例えられることが多かった(国際情勢に関する風刺漫画など)。1980年のモスクワオリンピックでは、仔熊の「ミーシャ」がマスコットキャラクターとなった。因みに、ロシア女帝エカチェリーナ2世は元はドイツのアスカーニエン家出身であるが、そのアスカーニエン家出身の初代ブランデンブルク辺境伯アルブレヒト1世は「熊公」という綽名を付けられた。アスカーニエン家はクマを紋章としている。スイスのベルン市は語源が「熊」(der Bär)であり、市の紋章はクマである。他にも、ドイツのベルリンやスペインのマドリードの市旗と紋章もクマである。

クマのぬいぐるみとして、テディベアが広く知られている。「テディ」とはセオドア・ルーズベルト(第26代アメリカ合衆国大統領)の愛称である。熊を狩りに出かけたルーズベルト大統領が、あてがわれたアメリカグマの仔熊を見逃したという話をもとに、「テディベア」というぬいぐるみが誕生した。テディベアなどクマのぬいぐるみが元となり、世界的に知られているキャラクター・クマのプーさんが生まれた。映画にはテッドが登場している。

日本に於いてはコンドウアキによってデザインされたキャラクター、リラックマの関連グッズが2003年より販売開始されており、ぬいぐるみを含め非常にポピュラーなマスコットとなっている。熊本県のくまモン、長野県のアルクマなど、クマをモチーフにしたマスコットキャラクター(ゆるキャラ)も人気を呼んでいる。熊本県には現在野生のクマの生息は確認されていないが、県名に「熊」が付くことから、クマをモチーフにした。一方、長野県には野生のクマが数多く生息しており、これと同県を代表する農産物のリンゴを組み合わせたマスコットが導入された。北海道夕張市のメロン熊も同様に、同市に数多く生息するヒグマと、市を代表する農産物の夕張メロンを組み合わせたマスコットである。

- クマをモチーフとしたキャラクター・マスコット

- テディベア

- くまモン

- 1980年モスクワオリンピックのマスコット。ミーシャ

- アメリカで森林火災防止を呼び掛けるスモーキー・ベア

言葉

ロシア語では熊を表す固有の単語がない。これは名前を呼ぶと熊を呼び寄せてしまうという一種の言霊信仰といえる迷信から、使われないまま忘れ去られてしまったからとされている。そのかわりに、「蜂蜜を食べるもの」(メドヴェーチ)と熊のことを呼んでいたため、この語が熊も指す言葉として定着した。

日本列島において、熊は(人を除き)食物連鎖の頂点に立つ生物であるため、日本語では、巨大な生物を熊に例えることがある。動植物の大型種の和名には、熊を名の一部に用いたり(クマゲラ・クマゼミ・クマバチ・クマイチゴ等)、クマに似ているとしてつけられる(アナグマ・アライグマ・クマムシ)こともある。クマザサも「熊笹」と表記されることが多く、これを用いた健康食品には、熊の絵を描いたり、「熊の出るような深山の笹」などと称しているものもあるが、正しくは「隈笹」である(クマザサの項目も参照)。

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.