Loading AI tools

ウィキペディアから

インドの美術(インドのびじゅつ)では、インダス文明に始まるインド亜大陸(南アジア)の美術について概観する。

「インド美術」とは、近代以前に「インド」(英:India)と呼ばれていた地域の美術を指す。ここで言う「インド」とは、1947年にイギリスから独立した現代国家としてのインドのみならず、パキスタン、バングラデシュなど周辺の地域を含めたインド亜大陸全体を指す[1]。インド亜大陸に残る古代から中世の美術作品はその大部分が宗教美術、すなわち、インド発祥の3宗教(仏教、ジャイナ教、ヒンドゥー教)と外来のイスラム教にかかわる美術である[2]。現存する古代・中世インドの絵画や彫刻は、ストゥーパ(仏塔)、寺院などの建造物や石窟寺院を荘厳・装飾していたものが大部分であり、インド美術史においては建築と絵画・彫刻などの美術品とは一体をなす不可分のものであった[3]。このため、本項では絵画、彫刻とともに各時代の建築作品についても扱うこととする。

現存する古代・中世の作品に関するかぎり、インド美術はそのほとんどが宗教美術であるが、インドの長い歴史と過酷な気候条件のなかで失われた作品の多かったことも考慮しなければならない。古代の文芸作品のなかでは、宮廷の華麗な様子が描写されており、古代の仏教遺跡に残る浮彫には世俗建築の描写がある。また、古代の石窟寺院には、天井の形態などにその当時存在していた木造建築の形を忠実に模したものがある。こうした世俗建築や木造建築が古代インドに存在したことは確かであり、それらを装飾した世俗的な絵画も存在したはずだが、インドの過酷な気候条件のもとではそれらは長く存続できず、結果的に耐久性の高い石材で造られた寺院、ストゥーパ、石窟などの宗教施設と、これらと一体となった絵画や彫刻が今日まで残された[4]。

西洋の美術や建築がたとえばブルネッレスキ、ブラマンテ、ミケランジェロといった建築家や美術家の個人名とともに語られ、彼らの伝記もかなり明らかであるのに対して、近代以前のインド美術史においては建築や美術が作家の名前とともに語られることはほとんどない。世界建築史上の傑作と称されるタージ・マハルについても、ウスタード・アフマド・ラホーリーという建築家の名前が明らかになったのは20世紀に入ってからである[5]。さらに、このラホーリーも多くの工匠が持ち寄った設計をとりまとめる役割にすぎなかったとする説がある[6]。インドの寺院は建築家や彫刻家のみならず、石工、壁塗りの工人など多くの職人集団による共同作業によって建てられた。彼らは芸術家ではなくギルドの一員として働いたのであり、彼らのように自分の手足を動かして働く人々は社会的地位も低かった。こうしたことが、インドにおいて建築家や美術家の名前があまり伝わっていない理由である[5]。

現存する古代・中世インドの彫刻作品は主として石造であるが、他にストゥッコ、テラコッタ、ブロンズなどの作品もある。絵画については、経典の挿絵や中世後期のミニアチュール(細密画)を除くと、古い遺品はほとんど石窟の壁画に限られている。代表的なものとしては西インドのアジャンター石窟にある古代後期(5 - 6世紀)の壁画が挙げられる。同石窟には古代初期(西暦紀元前後)の壁画もあるが、褪色・剥落が著しい。16世紀以降にはムガル帝国(イスラム王朝)とヒンドゥー教勢力の双方で写本装飾などの細密画が発達した[7]。

工芸品の分野では古い遺品は少なく、古代・中世の工芸品で現存するものはほぼ出土品に限られる。近世にはダマスク象嵌細工、エナメル細工、象牙細工などに見るべきものがある。インドでは中国など東アジアと異なり陶磁器の発達は遅れたが、近世にはイラン風の施釉陶器などがみられる。染織工芸では更紗(さらさ)、綴織、刺繍など、木工の分野では楽器、檀木製の家具などに見るべきものがある[8]。黄金製の装身具や金属製の器は、溶かして再利用されたことも、古い工芸品が残っていない一因である[9]。

インドの建国精神は「多様性のなかの統一」(unity in diversity)という言葉で表現されている[10]。この言葉が端的に示すように、多様な民族、文化、宗教、言語などが共存しつつゆるやかな統一体を形成しているのがインドの特色である。インド亜大陸の面積は、ロシアを除いたヨーロッパ全体のそれに匹敵する[11]。インド亜大陸は、ユーラシア大陸からインド洋に突き出た半島状の地域である。この半島状の地域は、地図上では南を下にした逆三角形を呈するが、三角形の二辺にあたる東と西はそれぞれベンガル湾、アラビア海に面し、北にはヒマラヤ、カラコルム、ヒンドゥークシュの山脈が聳え、アジアの他の地域とは地理的に隔てられている[12]。インドはその広大さゆえに民族や文化のみならず、自然地理的・気候的条件の面でも変化に富んでいる。地域の大部分は酷暑と雨季を伴う熱帯に属するが、西北部には降水量のきわめて少ないタール砂漠がある。南インドが常夏の国であるのに対し、北インドには冬があり、年間を通じての寒暖の差が大きい。最北部には万年雪を戴く山岳地帯もある[13][11]。

ヒンドゥー教の寺院では主神たるシヴァ、ヴィシュヌをはじめとしてさまざまな神々が共存している。ヒンドゥーの思想では、これらの神々は究極的には一つの存在であり、それを「多のなかの一なるもの」と表現する。ヒンドゥー教では、究極の実在は一つであるという認識に立ちつつ、その実在がさまざまな形や名称で現れることは許容されている。こうした思想はヒンドゥー教以前のヴェーダ時代に成立した聖典『ウパニシャッド』のなかにすでにみられるものである[14]。

広大なインドでは多くの言語が使用されているが、それらの系統は北インドにおもに分布するインド・アーリア語族と、南インドにおもに分布するドラヴィダ語族に大別される(他に、オーストロ・インド語族およびチベット・ビルマ語族に属する言語がおもに東インドに分布する)。インド・アーリア語族はヨーロッパ諸語と同根の印欧語族に属するが、ドラヴィダ語族はそれとはまったく系統を異にする言語である。インド=ヨーロッパ系の言語を話す、アーリア人と呼ばれる人々が北からヒンドゥークシュ山脈を越えて西北インドへ進出したのは紀元前1500年頃のことであった(アーリア人の進出)。一方、ドラヴィダ系の言語を話すドラヴィダ民族はそれ以前からインド亜大陸に住んでいた人々であり、四大文明の一つであるインダス文明の担い手であったともいわれる。このドラヴィダ民族もさらに古い時代(紀元前3500年頃)に中央アジアないし西アジア方面からインドへ移り住んだ人々であると推定されている[15][16]。

インドの地域区分については、東西に伸びるヴィンディヤ山脈とナルマダー川を境にそれ以北を北インド、以南を南インドと大まかに分ける場合があり、他に東インド、中インド、西インド、西北インド(現代のパキスタン)等の区分も用いられる。北インドは西にインダス川、東にガンジス川(ガンガー)が流れ、これらの河川が形成した沖積平野であるヒンドゥスターン平野が広がる。インダス川流域は四大文明の一つであるインダス文明が栄えた地で、古くから外来文化が流入した地であった。一方のガンジス流域はヒンドゥー教の源流であるヴェーダの宗教(バラモン教)や、仏教、ジャイナ教など、インド固有の宗教を生み出した地であった。南インドはその大部分をデカン高原が占める。現代のマハーラーシュトラ州にあたるデカン高原北部から西海岸に至る地域は古来海外との交易で栄えた地で、多くの石窟寺院があり、おもにインド・アーリア系の言語が話されている。一方、それよりさらに南のアーンドラ・プラデーシュ州、タミル・ナードゥ州、ケーララ州、カルナータカ州およびテランガーナ州(2014年、アーンドラ・プラデーシュ州から分離)の地域ではおもにドラヴィダ系の言語が話されている。この地域(狭義の南インド)では、北インドの政治権力や文化の影響を受けることが比較的少なかったため、独自の歴史、文化がはぐくまれてきた[12]。

北インドを初めて統一したマウリヤ朝(紀元前317年頃成立)以後、古代・中世のインド美術の遺品はそのほとんどが宗教美術である。古代・中世におけるインドの主要な宗教はアーリア人のもたらしたヴェーダの宗教(バラモン教)とそこから発展したヒンドゥー教、インド発祥の宗教である仏教とジャイナ教、および外来のイスラム教である[17]。

アーリア人の信仰した宗教は、自然現象を神格化した一種の多神教で、その聖典の名から「ヴェーダの宗教」あるいは「バラモン教」と称され、これが後のヒンドゥー教の源流となった。アーリア人の進出(紀元前1500年頃)から、紀元前1千年紀半ば頃までをヴェーダ時代と称する。ヴェーダの宗教は祭祀を重んじ、他の古代宗教には普遍的にみられる神像や神殿を必要としなかったため、この時代は美術史的には空白の時代であった。石などの耐久材による造形活動が本格化し、後世にまで残るような造形作品が作られ始めるのは、ようやく紀元前3世紀、マウリヤ朝第3代のアショーカ王の時代である[18]。インダス文明の衰亡から、アショーカ王の時代までの約1,500年間、インド美術史は空白の時期が続いた[19]。

後期ヴェーダ時代(紀元前1500 - 1000年頃)になると、ガンジス川中流域に革新的、あるいは反ヴェーダ的な宗教を唱える者が現れた。そのなかで特に有力であったのが仏教とジャイナ教である(仏教の開祖については「釈迦」「ゴータマ・シッダッタ」「ガウタマ・シッダールタ」「シャーキヤムニ・ブッダ」等さまざまな日本語表記があるが、ここでは便宜上「釈迦」を用いることとする)。釈迦は通説では紀元前6世紀から同5世紀にかけての人物とされ、ジャイナ教の実質的な開祖であるマハーヴィーラもほぼ同時代の人物とされている[20]。なお、釈迦の生没年については諸説あり、紀元前400年頃に没したとする説も有力である[21]。

仏教の開祖・釈迦は、人生の本質は「生老病死」などの「苦」(思い通りにならないこと)であると説いた。すべての存在は「無常」であり「無我」である(移りゆくものであり、固有で不変の本質は存在しない)が、この真理を知らずに「我」に固執することから「苦」が生ずると釈迦は説き、こうした煩悩を滅して涅槃(悟りの世界)に至るための実践方法(八正道)を説いた[22]。ガンジス川流域に発祥した仏教とその美術は、東アジア・東南アジアの各地に伝播したが、発祥の地インドでは7世紀頃から衰退しはじめ、12世紀には没落した[23]。

ジャイナ教は釈迦と同じ頃の人物とされるマハーヴィーラによって開かれた宗教で、徹底した禁欲・不殺生・苦行をその特色とする。仏教と異なり、インド以外の地域にはほとんど広がらなかった。ジャイナ教の祖師をジナといい(ジナとは「勝利者」の意)、ジャイナ教とは「ジナの教え」の意である。実質的な開祖であるマハーヴィーラ以前に23人のジナが存在したとされている[20]。ジャイナ教の美術は仏教美術やヒンドゥー教美術に比べて小規模ではあるが、古代から中世にかけて寺院、石窟、彫像などが造られている。ジャイナ教の祖師像(ジナ像)は一見すると仏像と似ているが、仏像と異なり全裸像であるので衣文の表現がない。造形的には仏像に比して一般的に鈍重で硬直化したものが多い[24][25]。

ヒンドゥー教は、特定の開祖をもたないインド固有の民族宗教であり、単なる宗教というよりは、信仰、習俗、神話、思想、社会規範などを包含したインド的文化体系とでも称すべきものである[26]。二大叙事詩と呼ばれる『マハーバーラタ』と『ラーマーヤナ』や、「プラーナ文献」と呼ばれる一連の古伝承がヒンドゥー教の聖典とされている[27]。インド美術の特色である、みなぎる生命力、躍動感、官能性、建築物の内外を埋め尽くすおびただしい装飾などは、その大部分がヒンドゥー美術の特性である。ヒンドゥー教の起源はアーリア人のもたらした民族宗教であるヴェーダの宗教(バラモン教)に求められ、これが非アーリア的な土俗の信仰・習俗と融合して発達したものである[28]。ヒンドゥー教では神の姿を「観る」こと(ダルシャン)が重視され、そのために多くの神像が作られた[29]。この宗教では最高神であるシヴァとヴィシュヌを中心に多数の神が信仰され造形化されており、いずれの神を主神とするかにより、シヴァ派、ヴィシュヌ派、シャクティ派の大きく3つの宗派ないし教派に分かれる。ただし、これらの教派は互いに排除しあう関係ではなく、平和裏に共存している。これは、神的な存在は究極的には一つであるという思想に基づいており、このような異質なものの混在、寛容性といったことがこの宗教の特色をなしている[30]。シヴァは古代の暴風雨の神ルドラに起源する神で、「生命」と「破壊・死」という、相反する2つの現象を支配し、創造者と破壊者という相反する性格を有している[31]。シヴァの神像はナタラージャ(踊りの王)などさまざまな姿で表されるが、寺院の本尊として祀られる場合には人間の姿ではなく、象徴物であるリンガ(男根)の形で表される[32]。シヴァと並んでヒンドゥー教の主要な神であるヴィシュヌは古代の太陽光信仰に起源し、さまざまな化身(アヴァターラ)の形をとって表される。ヴィシュヌの化身のうち、マツヤ(魚)、クールマ(竜)、ヴァラーハ(野猪)、ナラシンハ(人獅子)、ヴァーマナ(矮人)、パラシュラーマ(斧を持つラーマの意)、ラーマ(叙事詩『ラーマーヤナ』の主人公)、クリシュナ(インド神話の英雄)、ブッダ、カルキをヴィシュヌの十化身(ダシャーヴァターラ)と称する[33]。十化身の9番目は仏教の開祖であるブッダ(仏陀)であり、最後のカルキは、末世に現れ、世界を新生させるという。シャクティ派とはシヴァ妃のドゥルガー、カーリーなどの女神(デーヴィー)を信仰対象とするものであり、シヴァ信仰、ヴィシュヌ信仰と並んでヒンドゥー教のなかで重要な位置を占める。シャクティとは「力」、特に「性の力」の意で、インドでは生命の根源、「生み出すもの」としてのシャクティが重視されている[34]。

近代フランスの彫刻家オーギュスト・ロダンは、南インド・チョーラ朝(12世紀頃)に制作された「シヴァ・ナタラージャ」(踊るシヴァ)のブロンズ像について「リズミカルな動きの完璧な表現である」と絶賛した。ただし、こうしたブロンズ像は、本来は崇敬の対象であり、鑑賞用の作品として造像されたのではない点に留意が必要である。信仰の場ではこのような神像には色とりどりの花綱や布が本体を覆い尽くすように飾られ、食物、灯明、香などが奉納されて、最高度の敬意が表された。神像を礼拝することと、美術館のギャラリーでオブジェとして鑑賞することとはまったく異なる行為である[35]。以下にシヴァ像の本来の祀られ方を示す写真を例示する。

仏教美術およびヒンドゥー教美術の解説中に頻出する用語について以下に略説する。なお、以下に略説した用語については、本文中での注記を省く。

インド亜大陸における先史時代の造形遺品としては、彩文土器、テラコッタ製の像、ヴィンディヤ山脈を中心に分布する岩壁画などが挙げられるが、美術的に特筆すべきものは少ない[18]。したがって、インド美術史は世界の四大文明の一つに数えられるインダス文明から説き起こすのが通例である。この文明はレンガで構築された建物、整然とした街路や下水道を伴う都市を発達させたが、他の古代文明に存在するような大型の神殿や神像などは見られず、今日に残る造形遺品は印章やテラコッタ像などの小品が主である。印章に表された動物の生命観あふれる表現、ヨーガ行者を思わせる人物像などに後のインド文化につながる要素もみられる[46]。

紀元前3千年紀から同2千年紀にかけて、西北インドのインダス川流域に発達したこの文明に属した地域は、南北約1,100キロ、東西約1,550キロに及び、その主要部分は現代の国名ではパキスタンに属する[47]。この文明の存続年代については諸説あるが、放射性炭素測定の結果からはおおむね紀元前2600年 - 同1900年とみられている。著名な都市遺跡としてはモヘンジョ=ダロ(インダス川流域)、ハラッパー(インダス支流のラーヴィ川流域)、カーリバンガン(インダス川に並行して流れていたとされる枯川のガッガル・ハークラー川流域)、ロータル(グジャラート州沿海部)などがある。モヘンジョ=ダロは、レンガを積み上げて造成した人工の小丘の上に築かれており、東の市街地と西の「城塞」地区に分かれている[48]。市街地は碁盤目状に整然と区画され、道路は焼成レンガで舗装され、上下水道も完備していた。「城塞」と呼ばれる地区にはレンガで構築し、タールで防水加工をした「沐浴場」があり、これは何らかの宗教儀礼に用いられたものと思われる[48]。その周囲には「穀物倉」と呼ばれる建物群の跡がある。「穀物倉」と名付けられたこれらの建物は、本来は集会場等の別の用途に使用された建物と考えられている[49]。

インダス文明については、インダス文字が未解読であることもあり、不明な点が多い。この文明では、他の古代文明には顕著にみられる神殿、宮殿、王墓のような、巨大権力の存在を誇示する建築物は見当たらない[46]。この文明を築いた民族の系統は不明であるが、アーリア人以前にインド亜大陸に住みついていたドラヴィダ民族がこの文明の担い手であったとする説もある。インダス文明の文字は未解読ではあるが、コンピュータによる解析の結果、その文法的特色がドラヴィダ語に似ていることが指摘され、このこともインダス文明=ドラヴィダ民族の文明とする説を補強している[50]。この文明が滅びた原因についても不明で、河川の流路変更等いくつかの原因が考えられてはいるが、たしかなことはわかっていない[51]。

このほか、インダス文明の造形遺品としては、赤色黒彩の土器、テラコッタの小彫像などが多数出土しているが、本格的な彫像は少ない。彫像としては他にはハラッパー出土の2体の石造裸体男性像が知られる[56]。テラコッタ製品としては、地母神像や、玩具と思われる動物の小像などが多数出土しているが、いずれも素朴な作風のものである[57]。

紀元前1500年頃、アーリア人と呼ばれる民族がヒンドゥークシュ山脈を越えて南下し、西北インドのパンジャブ地方に進出した(「アーリア」は「高貴な人々」を意味する自称)。もともと中央アジアないしイラン高原方面を出自とする彼らは、ヨーロッパ諸語と同根のインド=ヨーロッパ語族に属する言語を話していた。このアーリア人のもたらした文化が土着の文化と混淆して、今日に至るインド文化の基礎が形成された。彼らの宗教・神話を語る文献を総称して「ヴェーダ」という(「ヴェーダ」は「(神から授かった)知識」の意)[58]。一方。アーリア人とは言語系統をまったく異にするドラヴィダ民族は、紀元前1500年頃にはすでにインドに定住していたが、アーリア人に圧迫される形で南下し、南インドに定住するに至ったと考えられている[59]。アーリア人は紀元前10世紀頃にはさらに東進してガンジス川流域にまで進出した[60]。アーリア人がインドに進出した紀元前二千年紀の半ばから紀元前一千年紀の半ばに至る時期をヴェーダ時代という。さらに、紀元前10世紀頃を境に、それ以前を前期ヴェーダ時代といい、それ以降、ガンジス流域に進出した時期を後期ヴェーダ時代という[61]。最古の聖典『リグ・ヴェーダ』(神の賛歌)は前1200年頃に成立し、後期ヴェーダ時代には『ブラーフマナ』(祭儀書)、『ウパニシャッド』(奥義書)が成立した。『ウパニシャッド』は「梵我一如」の思想を説いている。「梵」(ブラフマン)とは宇宙の根本原理のことであり、これが「我」(アートマン)と同一であると説くものである[62]。ヴェーダの宗教は牛馬を神の生贄に捧げるなどの祭祀を重んじ、複雑な祭祀を取り仕切る能力を有するバラモン(司祭)の地位が次第に高まっていった。ヴァルナ制と呼ばれる宗教的身分制度も後期ヴェーダ時代に形成された。これは人をバラモン(司祭)、クシャトリヤ(王族、武人)、ヴァイシャ(庶民)、シュードラ(隷属民)という4つの身分に区分するものである[63]。このように、ヴェーダ時代は、インドの文化や思想形成のうえで重要な時期であった。しかし、ヴェーダの宗教においては、前述のような祭祀が重視され、哲学的思索が発達した一方で、神像、神殿のような造形作品はその需要がなく、この時代はインド美術史における空白時代となっている[64]。

ヴェーダ時代以降のインド美術史の時代区分は文献によって多少の差があるが、ここでは『日本大百科全書』(「インド美術」の項)、『新潮世界美術辞典』(「インドの美術」の項)を参照し、古代初期・中期・後期、中世前期・後期という区分を用いることとする(この区分方法は絶対的なものではない)。

古代初期(紀元前6世紀 - 紀元後1世紀前半)はガンジス流域の古代国家成立期からマウリヤ朝、シュンガ朝、初期サータヴァーハナ朝(アーンドラ朝)までを含む(ただし、現存する美術作品が現れるのは紀元前3世紀頃から)[18]。この時代にはストゥーパやそれを飾る浮彫などの初期仏教美術が制作された。初期仏教美術では仏像の制作、すなわち仏教の開祖である釈迦の姿を人物像として造形することは避けられていた。仏像は紀元後1世紀にガンダーラ(西北インド)とマトゥラー(中インド)に相次いで登場するが、それ以前の仏教美術には人物としての釈迦の姿はなく、釈迦の存在は菩提樹、足跡、傘蓋、台座などの象徴物によって暗示されるのみであった[65]。釈迦は紀元前6世紀から同5世紀にかけての人物とされている(異説もある)。当時の北インドでは、パンジャブ地方とガンジス川流域を中心として多数の国家(「十六大国」と総称される)が成立し、互いに争っていた。なかでもガンジス中流域のマガダ国とコーサラ国が強大であった。釈迦と同時代の人物とされるマガダ国のビンビサーラ王(前6 - 5世紀頃)は仏教に帰依し、最初の寺院である竹林精舎を寄進したという。前326年、東方遠征を続けていたアレクサンドロス大王は、インダスを超えてパンジャブ地方にまで進出したが、それ以上の進軍はできなかった。前317年頃マガダ国のチャンドラグプタはナンダ朝を倒してマウリヤ朝を立てた。彼はその後アフガニスタン、ベンガル、デカンに版図を広げ、マウリヤ朝はインド史上初の大帝国となった[66][67]。

仏教経典の伝えるところによれば、マウリヤ朝3代のアショーカ王(在位紀元前268年頃 - 232年頃)は戦争による殺戮の悲惨さを感じ、仏教に帰依したという。仏教経典によれば、釈迦の遺骨ははじめ8等分されて8つのストゥーパに祀られたが、アショーカ王はこれを分骨して各地に多数のストゥーパ(経典には「八万四千塔」とある)を建立した。また、アショーカ王はダルマ(法)に基づく政治を唱え、インド各地の岩壁に法勅(自らの政治理念)を刻ませ、また、法勅を刻んだ石柱を各地に建立した。岩壁に刻まれた法勅(磨崖法勅)はインド各地に現存している。石柱は法勅を刻んだもの10本を含め10数本が現存するが、もとの形状のまま完存しているのはラウリヤー・ナンダンガル(ビハール州)のものだけである[68]。アショーカ王柱と呼ばれるこの石柱は、ヴァーラーナシー西南のチュナール産の淡灰青色の砂岩を用いたものである[68]。地上に見えている部分だけでも10メートル以上ある長大な柱を1本の石材から造り出している(ただし、柱頭彫刻部分は別材[69])。石柱の表面は念入りに研磨され、柱頭には動物の像を置く。動物は4種で、ライオン、牡牛、象を表したものが現存し、他に馬の柱頭も存在したことが文献からわかる[68]。こうした動物の像を表した記念柱はペルシャに起源があるが、アショーカ王柱の造形はインド的なものになっている。石柱には地面に直接立てる掘立式のものと、地中に礎石を据えるものとがあるが、前者の形式の方が古く、後者は時代の下る模刻柱ではないかとの説もある[70]。

現存するアショーカ王柱のうち、サールナート出土のライオンの柱頭(サールナート考古博物館所蔵)は現代のインドの国章に使用されている著名なものである。この柱頭は紀元前3世紀半ばの作で、高さは210センチ。4頭のライオンの前半身を組み合わせたもので、後半身をまったく造形していないにもかかわらず、不自然さを感じさせない。細部まで的確なモデリングがなされ、迫真的な表現を示す彫刻で、現存するアショーカ王柱頭のなかでも優れたものである[71]。

紀元前2世紀末頃、プシャヤミトラ(マウリヤ朝の将軍とされる)はマウリヤ朝を滅ぼし、マガダ国にシュンガ朝(紀元前180年頃 - 紀元前68年頃)を創始した。この王朝自体はバラモン教の復興に熱心で、仏教を信仰していたわけではないが、この時代には前代に創建された仏塔の改修拡大が行われている。すなわち、前代にレンガで創建された仏塔を石積で改修し、仏塔周囲の欄楯を木造から石造に変えるなどのことがこの時代に行われた[73]。中インドのサーンチーのストゥーパはマウリヤ朝に創建され、シュンガ朝に改修されたものであり、ストゥーパの周囲四方に立てられた石造の門とその彫刻はサータヴァーハナ朝下の紀元後1世紀のものである[64]。

バールフトはマディヤ・プラデーシュ州にある遺跡で、1873年にイギリス人カニンガム(インド考古局総裁)が発見した[74]。シュンガ朝に建立されたバールフトのストゥーパはすでに崩壊しており、覆鉢は滅失しているが、周囲にめぐらされていた石造欄楯の約半分と四方にあった門のうち東門が残っており、これらはコルカタのインド美術館に保管されている。覆鉢はレンガ造で直径21メートル、周囲に高さ2.7メートルの欄楯をめぐらし、四方に塔門を立てていた[74]。欄楯は柱とこれをつなぐ3本の貫(水平材)及び最上部の笠石からなる構造で、塔門は八角柱4本を束ねた形の柱2本の間に横梁を渡している。この塔はシュンガ朝の建立とされるが、正確な建立年代については諸説あり、前150年頃の建立とする説、前100年以前にはさかのぼらないとする説などがある[75]。欄楯の隅柱(門脇の柱)は方形区画内に民間信仰の神であるヤクシャ、ヤクシーの像や仏教説話の場面などを表す。欄楯の隅柱以外の柱には円形の枠(メダイヨン)と半円形の枠、貫には円形の枠を設け、その枠内に動植物、仏伝図、本生図などを浮彫する。笠石は外面は蓮華文、内面は蔓草文様で区画した中に本生図などを表す[76]。説話場面には仏陀を人間の像として表すことはなく、仏陀の存在は聖樹、聖壇、法輪などによって象徴的に表すにとどめる。説話の浮彫は素朴な作風で、著名な「鹿王本生図」(ろくおうほんじょうず)のように、物語中の数場面を1つの画面に表す(異時同図法)のが特色である[77]。

「鹿王本生図」(画像参照)を例にバールフトの浮彫の構図の特色を見ることとする。「鹿王本生」(「ルル鹿本生」とも)とは次のような説話である。釈迦は前世においてルルという名の鹿の王であり、金色の美しい毛並をもっていた。あるとき、鹿王は一人の男が急流に流されて溺れているのを見て、命がけで川に飛び込み、その男の命を救った。鹿王は男に、自分の居場所を誰にも教えないようにと言ったが、男は約束を破り、国王に鹿王の居場所を教えてしまった。自分を捕えにやってきた国王に対し、鹿王は人間の言葉で法を説き、国王は自らの非を悟ったという。「鹿王本生図」浮彫は、手前に溺れた男を救う鹿王、右に弓矢で鹿王を狙う国王、中央には膝を屈して法を説く鹿王の堂々たる姿と、鹿王に合掌する人々を描く。このように3つの異なる時間帯に属する描写を1つの円形画面にまとめている。背景には3本の木によってこの説話が森の中での出来事であることが示されている[78]。

マディヤ・プラデーシュ州のサーンチーの仏教遺跡には第1・2・3塔と称される3基のストゥーパがある。もっとも著名な第1塔は、原型はアショーカ王の時代に築かれたとみられ、基壇はレンガ造で現在の半分ほどの規模であった。これがシュンガ朝時代に石で増広され、周囲に石造の欄楯が設けられた。ストゥーパの東西南北の入口に立つ門の浮彫はさらに下ったサータヴァーハナ朝時代、紀元1世紀初頭頃の制作とみられる[注釈 1]。第2塔は第1塔の西方にある。覆鉢の径は約14メートル。シュンガ朝の紀元前2世紀末頃の建立である。周囲に欄楯をめぐらすが門はなく、欄楯の柱には装飾を施す[80]。第3塔は第1塔のすぐ北にあり、規模は第2塔と同程度である。南側にのみ門が残り、欄楯は失われて断片のみが残っている[81]。

第1塔の規模は基壇の径が36.6メートル、覆鉢の頂までの高さが16.5メートルである。覆鉢の上にはさらに平頭(方形の囲い)と傘蓋がある。基壇の周囲には高さ3.1メートルの石造の欄楯をめぐらし、その四方(東西南北)に塔門が立つ。このほか、基壇上のテラスの部分にも欄楯がある。四方の塔門は2本の柱を立て、その間に3本の横梁を渡したものである。4つある門のうち、年代的には南門がもっとも先行し、以下、北門、東門、西門の順に造られたとみられ、北門がもっとも保存がよい[82]。塔門の部材は、柱の背面を除き、浮彫彫刻で飾られている。このほか、第1横梁の上、第1・2・3横梁間の空間、第3横梁と柱の間の持ち送り部分などにも彫刻がある。第1横梁上には法輪、守門神、三宝標(仏・法・僧の三宝の象徴)などを置く。横梁と横梁の間には細い支柱を立て、象徴的図像や装飾文様を表すほか、騎馬・騎象の人物、獅子、象などの丸彫像がある。さらに持ち送りには民間信仰の女神であるヤクシーの像がある[83]。各門の横梁の表裏には横長の画面を生かした仏伝図や本生図が彫り出されているが、なかでも東門第2横梁の「出城」が著名である。「出城」は世の無常を感じた釈迦(シッダールタ)が出家修行のため、愛馬カンタカにまたがって居城を出る場面を描いたもので、異時同図法を用い、画面内の時間は向かって左から右へ流れている。画面左から出発し、右方向へ歩むカンタカの姿は計4回描かれているが、釈迦本人の姿はどこにもなく、カンタカの背中の上に表された傘蓋(さんがい)と払子(ほっす)が釈迦の存在を暗示している。画面右端には大きな足跡が表されるが、これは釈迦がここで馬から下りたことを示唆している。その手前に、来たときとは逆に左向きに表されたカンタカの姿があり、その背にはさきほどの傘蓋と払子はなく、釈迦の出家が完了したことを象徴的に表している[84]。

インド美術を特色づけるジャンルの一つが石窟寺院である。インド全体で千数百の石窟寺院があるといわれ、仏教、ジャイナ教、ヒンドゥー教の3宗教のいずれもが石窟寺院を造営している。インドに石窟寺院が多い理由はいくつか考えられている。まずは開窟に適した岩山が多いという自然条件があり、インドの猛烈な暑さを避けるためという実際的な意味もあった(野外が高温のときも、石窟内は比較的過ごしやすい)。さらには、岩山を人力で削り出すという、時間と労力を要する作業に携わることによって、宗教上の功徳を積むという意味合いもあったと言われている[85]。最古期の石窟はビハール州のバラーバル丘およびナーガルジュニ丘にあるもので、紀元前3世紀にさかのぼる。ただしこれは仏教石窟ではなくアージーヴィカ教(ジャイナ教に近い信仰をもつ)のものである[38]。紀元前2世紀から紀元後2世紀にかけて主としてデカン高原北部に造営された石窟を前期石窟といい、バージャー、ベードサー、ナーシク、ジュンナール、アジャンター、ピタルコーラー、カーンヘーリー、カールラーなどが代表的なものである[86]。その後、石窟の造営は長期間途絶えるが、5世紀頃から再開され、8世紀頃まで造営が続く。この時期に造営されたものを後期石窟という(後期石窟については後述)。前期石窟は仏教窟が中心であるのに対し、後期石窟では仏教窟も存在するが、ヒンドゥー窟が主体になっている。ジャイナ教窟は数は少ないながら、前期・後期両方に存在する[87]。前期石窟は、天井に垂木を付けるなど、当時の木造建築の形式を模している。石窟内部の空間はストゥーパを安置したり、僧房を設けるために利用されており、絵画や彫刻による装飾は少ない[88]。なお、アジャンター石窟の第9・10窟には保存状態はあまりよくないながら、西暦紀元前後に制作された絵画があり、仏教絵画の最古の遺品として注目される[89]。

仏教石窟にはチャイティヤ窟(祠堂窟)とヴィハーラ窟(僧院窟)の2種類があり、平面構成が異なっている。チャイティヤ窟は信仰の対象であるストゥーパを祀ることを目的とした窟で、馬蹄形平面の窟の奥にストゥーパを安置する形式が典型的である。一方のヴィハーラ窟は修行僧の住房として造られたもので、長方形の広間の周囲の壁面に僧房の出入口が並ぶ形式が典型的である。仏教石窟寺院は通常1つ以上のチャイティヤ窟と複数のヴィハーラ窟とからなる[38]。

古代中期(1世紀中葉から4世紀初頭)は、クシャーナ朝、後期サータヴァーハナ朝とその後継王朝の時代にあたる。クシャーナ朝(1世紀中葉から3世紀)は中央アジア出自のイラン系と思われる王朝で、バクトリア(中央アジア)からヒンドゥークシュ山脈を越えてインドに進出し、北インド一帯に支配を広げた。この時代には西北インド(現パキスタン)のガンダーラと中インドのマトゥラーでそれぞれ仏教美術が栄えた。この時代に特筆すべきことは、史上初めて仏像、すなわち人間の姿をとった仏陀(釈迦)の像が出現したことである。仏像は紀元後1世紀にはじめガンダーラで、やや遅れてマトゥラーで作られるようになった[94]。

※ガンダーラ美術については、インド美術の範疇でなく、中央アジア美術に含める立場もあるが[95]、本項では同時期のマトゥラー美術との対比のためにガンダーラについても概説する。

ヘレニズム的要素の強い仏教美術を生み出したことで知られるガンダーラは、現代のパキスタン北部、ペシャーワル地方を指す古代地名である[96]。ガンダーラの仏教美術はインド、中央アジア、中国などの仏教美術に影響を与えたという点で重要である。通常「ガンダーラ美術」とは、狭義のガンダーラのほか、北方のスワート、東方のタキシラ、西方のアフガニスタン北部地方(古代のカーピシー国)などを含む文化圏の美術を指す[96]。

ガンダーラの地名は、紀元前6世紀のアケメネス朝ペルシャのベヒストゥン碑文に、同王朝の属州として見える。以降この地はマウリヤ朝、インド・グリーク朝、インド・スキタイ朝、インド・パルティア朝などの支配下におかれたが、当地方で仏教美術が栄えたのは紀元後1世紀から3世紀、クシャーナ朝の時代にあたる[97]。クシャーナ朝の出自はイラン系と推定される遊牧民族であった。この王朝は、ヘレニズムやインドなど東西の文化と土着の文化が融合した複雑な状況下で約4世紀にわたって安定した支配を続け、この地域の文化の発展に貢献した。インドに発祥した仏教の他地域への伝播にも大きな役割を果たし、その影響は中国を経て朝鮮半島、日本にまで及んだ[98]。ガンダーラの地においてヘレニズム的要素の強い仏教美術が生み出された背景には、こうしたクシャーナ朝の特性とともに、この地にはすでに紀元前2世紀頃にインド・グリーク朝が進出し、西方の文化を受け入れる下地ができていたこともある[99]。

ガンダーラはまた、仏像の制作、すなわち仏陀を可視的な人間像として表すことが最初に行われた地としても知られる。インドでは、長らく仏陀の像は作られず、浮彫彫刻などの造形作品においては、人間像としての仏陀を直接表す代わりに、台座、足跡、菩提樹、法輪などによって象徴的に仏陀の存在を表現していた。もっとも早い時期に仏像が作られはじめた地域はガンダーラと中インドのマトゥラーである。ガンダーラ、マトゥラーのどちらで先に仏像が作られたか、またその時期はいつであったかについては、さまざまな説がある。一般的には、仏像の制作が始まったのはガンダーラの方がやや先行し、その時期は紀元後1世紀とする説が受入れられている[100]。クシャーナ朝では、第3代の王・カニシカ(紀元後2世紀頃)が仏教を保護奨励し、同王の時代に仏教が隆盛したとされている。ただし、クシャーナ朝の歴史自体に不明な点が多く、カニシカの在位年代についても諸説あって判然としない[101]。

ガンダーラの仏教美術の遺品は多数残っており、インド、パキスタンをはじめとする各国の博物館に所蔵されている。しかし、これらの個々の作品の制作年代を特定したり、様式による編年を行うことは困難である。これは、作品自体に年代を銘記したものが乏しいことに加え、学術的な発掘によって出土した作品が少ないことによる[96]。ガンダーラの仏教美術は、前述のように、紀元後1世紀にはじまり、最盛期は2 - 3世紀であったが、その後も制作は続けられ、エフタルが侵入した5世紀あるいはそれ以降までは継続したものとみられる[102]。彫刻の素材の点では、おおむね前期は石像、後期は塑像が主体であった。キダラ・クシャーノ期(390 - 460年頃)にはタキシラやハッダで塑像が盛んに制作されている[103]。石造彫刻は片岩製のものが多いが、地域によって材質に変化があり、ハッダやタキシラでは石灰岩、スワートでは緑片岩が使用されている[103]。

各地の美術館に収蔵されるガンダーラの彫像は、もとはストゥーパや寺院の壁面を飾っていたものである。正面からは丸彫のように見える彫像も背面を造形していないことが多く、こうした像は丸彫に近い高浮彫であったとみられる[102]。ガンダーラの仏陀像は、両脚を開きぎみに堂々と立つポーズのものが多く、この点はクシャーナの王侯像を思わせる[104]。一方、顔貌表現はギリシャ風であり、聖性を表す円光(光背)はイラン系のものである。このように、ガンダーラ彫刻にはヘレニズム、西アジア、インドなどの外来要素が混淆している[104]。仏陀像のほかに菩薩像も制作された。菩薩像は、豪華な装身具を身に付け、サンダルを履くなどの点で仏陀像と区別される[105]。また、仏教説話の場面を表す浮彫も多数制作された。ガンダーラでは、本生図よりも仏伝図の主題が好まれ、特に仏陀の生涯の四大事(生誕、成道、初説法、涅槃)にかかわるものが多い[105]。

デリーの南々東150キロに位置するマトゥラーは、交易、通商の要衝として古くからの歴史を有し、すでに古代初期には民間信仰の神であるヤクシー、ヤクシャの像などが作られていた[106]。クシャーナ朝時代にはマトゥラーはガンダーラとともに王朝の拠点であった。またマトゥラーはガンダーラとともに、最初期の仏像が造られた場所として知られている。ただし、マトゥラーの仏像は材質や作風などさまざまな面でガンダーラの仏像とは対照的である。ガンダーラ仏が黒色の片岩から造られているのに対し、マトゥラー仏は黄斑文のある赤色砂岩製である。作風・様式の面では、ガンダーラ仏は様式的にヘレニズム美術の影響が強く、表情は伏し目がちで瞑想的であり、衣は通肩(両肩を覆う)に着け、衣文は深く刻まれ、肉体表現は抑制的である。一方のマトゥラー仏の作風はインド的で、衣は偏袒右肩(右肩を露わにする)で堂々たる肉体を表し、表情は目をしっかりと見開き、全体に力感に満ちた作風である[107]。なお、以上に述べたマトゥラー仏の特色はクシャーナ朝時代の作品のそれであり、後のグプタ期のマトゥラー仏は様式が異なっている。仏像以外では、マトゥラー郊外のマート神殿跡から2世紀作のカニシュカ王の立像やヴィマ・カドフィセス王の倚像が出土している[108]。

マトゥラー郊外のカトラー出土の仏坐像(マトゥラー州立博物館)は、初期マトゥラー仏像の代表作である。赤色砂岩製で紀元1世紀後半ないし2世紀前半の作。仏は獅子座上に結跏趺坐(けっかふざ)し、右手は施無畏印(せむいいん、掌を正面に向けて構える)を示し、左手は膝上に置く。目は大きく見開き、唇が厚く、口角が上がってアルカイック・スマイルを表す。衣を偏袒右肩(へんたんうけん)に着け、堂々たる肉体を表し、衣文は平行線で形式的に表されている。以上のような作風はヘレニズムの影響がみられないインド的なもので、こうした作風を示す点がマトゥラー仏の特色である。この像の台座には「菩薩」の像である旨の銘がある。本像は図像的には明らかに仏陀(悟りを開いた後の釈迦)の像であるにもかかわらず、菩薩(悟りを求めて修行中の者の意)という銘を記す点に、「人物像としての仏陀の非表現」の伝統の根強さを示している[107]。

南インドのアーンドラ美術を代表する遺品がアマラーヴァティーの大塔(ストゥーパ)である。クリシュナ川下流右岸にあったこの塔は基壇の直径50メートルの大規模なものであったが、すでに滅失しており、欄楯を飾っていた浮彫の一部が大英博物館とチェンナイ博物館に保管されるのみである。ただし、残存する浮彫中にこの大塔の姿が描かれており、これをもとに復元模型が製作されている。この塔は基壇の四方に長方形の張り出しを設け、そこにアーヤカと称する5本の列柱を立てるのが特色である。塔の周囲には高さ3.5メートルの欄楯がめぐっていたが、サーンチーのストゥーパに見られるような塔門はなかった。建立年代は一般に2世紀とされるが、異説もある。D.バレットは建立年代を125年から240年の間としており、前200年頃に創建された塔を後2世紀に増広したとする説もある[109]。欄楯は柱とこれを横につなぐ3本の貫、上部の笠石からなる。基壇と塔身の胴部も石板で覆われていた。浮彫の主題はおもに仏伝図と本生図である。仏伝図では、たとえば「出城」の場面におけるシッダールタ太子は人間像として表されているが、成道後の釈迦(ブッダ)についてはその姿を表現せず、宝座などの象徴物をもってその存在を暗示している[110]。説話場面の表現は濃密になり、登場人物が多く、形態は柔軟に表されている。円形の画面を生かした構図、遠景と近景の使い分けなど、空間の三次元的把握が進歩しており、この点でバールフトやサーンチーの浮彫とは異なっている。現存する浮彫のなかでは「酔象調伏」が著名である[111]。

古代後期(4世紀前半から7世紀半ば)はグプタ朝(320 - 550年頃)と同王朝が崩壊した後のポスト・グプタ期を指す。グプタ時代はインド古典文化の完成期と称される。仏像彫刻はおもにマトゥラーとサールナートの2つの地区で制作された。両地区の仏像は作風に相違があるが、いずれも均整がとれた崇高な様式のもので、インド仏教美術の一つの完成形をなしている。絵画の面では、西インドのアジャンターの後期石窟の壁画はこの時期(5 - 6世紀)にデカンのヴァーカータカ朝のもとで制作された。グプタ時代はインド古典文化の黄金時代であり、美術のみならず、文芸、天文学、数学、医学などの分野でもこの時代に大きな発展がみられた。ヒンドゥー教の二大叙事詩『マハーバーラタ』『ラーマーヤナ』や、「プラーナ文献」と呼ばれるヒンドゥーの古伝承もこの時代に成立ないし整備されたものである。ハルシャ・ヴァルダナ王(戒日王)のヴァルダナ朝(606 - 647年)の崩壊後は1206年のイスラム王朝成立に至るまで北インドには統一王朝が出現せず、群雄割拠の時代が続いた[112]。

マトゥラーではグプタ期にも引き続き仏像が制作されている。クシャーナ朝時代以降の様式の変遷は必ずしも明らかではないが、ポスト・クシャーナ期には当地の仏像もガンダーラの影響を受け、しだいに様式が変化していく。初期マトゥラー仏の着衣法が偏袒右肩(右肩を露わにする)で、豊かな肉体を誇示していたのに対し、グプタ期のマトゥラー仏は衣を通肩(両肩を覆う)にまとって肉体の露出が少なく、衣文表現は繊細になっている[113]。当期のマトゥラー仏を代表する遺品としてはジャマールプル出土、ヤシャディンナ奉献銘の仏立像(5世紀前半)、同じくジャマールプル出土で、インド大統領官邸に保管される仏立像(5世紀半ば)などが代表作である。いずれの像も衣が薄く、その下の肉体の存在が感じ取られる。繊細な浮彫をほどこした光背を負い、衣文は波紋のように形式的に整えられている。頭髪は螺髪に表し、面相は両眉を逆八の字形に表すのが特徴で、表情は初期マトゥラー仏とは対照的に瞑想的、内省的である[114]。

グプタ期にマトゥラーとともに仏像制作の中心地であったのはサールナートであるが、両地域の仏像の作風は顕著に異なっている。マトゥラー仏が赤みの強い砂岩製であるのに対し、サールナートの仏像は白に近い淡黄色砂岩で造られている。面相は、逆八の字形の眉、眉と一連に表される鼻梁、伏し目、厚い唇などに特色がある。サールナート仏の顕著な特色は衣文を刻まない点で、薄手の衣が身体に張りつくように表されているため、一見裸体、もしくは水から上がった直後のように見える[115]。

サールナート出土の初転法輪仏像(サールナート考古博物館)はサールナート仏の代表作であり、インド古典文化絶頂期のもっとも完成された様式をもつ仏像、インドでもっとも優美な仏像などと評されている。5世紀の作で、台座には法輪、鹿王、比丘を表す。このほか、クマーラグプタ2世154年(西暦474年)銘の仏立像(サールナート考古博物館)、ブッダグプタ157年(西暦477年)銘の仏立像(同博物館)などが重要である[116]。

インドにおける石窟寺院の造営は2世紀頃を最後に一時期途絶えるが、5世紀頃からふたたび活発になる[117]。紀元前2世紀から紀元後2世紀頃に造営された前期石窟に対し、5世紀以降8世紀頃(グプタ朝時代、ポスト・グプタ時代)までに造営されたものを後期石窟と称する。前期に続いて開窟されたものにアジャンター、アウランガーバード、カーンヘーリーなどがあり、この時期に新たに開窟された石窟としてはバーグ、エローラなどがある。後期の仏教石窟ではチャイティヤ窟(祠堂窟)が少なくなり、ヴィハーラ窟(僧院)が多くなっている。バーグ石窟のようにヴィハーラ窟のみでチャイティヤ窟を設けないところもある。ヴィハーラ窟は大規模化するとともに。浮彫や壁画で荘厳されるようになり、僧院窟というよりは仏堂としての性格が強まっている[117]。

アジャンターの後期石窟は、ヴァーカータカ朝のもと5世紀中葉から6世紀にかけて造営された。後期に属するチャイティヤ窟は第19・26・29の3窟である。ヴィハーラ窟では壁画の残る第1・2・16・17窟が重要である[118]。これらの壁画は砂やスサ(植物繊維)を混ぜた土で下塗りをした後、石灰で上塗りをし、テンペラに近い技法で描かれている。溶剤は樹脂か膠を用い、顔料はおもに鉱物性のものを用いている[119]。壁画の主題はおもに仏伝図や本生図で、天井にもさまざまな装飾文様を描く[119]。第17窟の壁画は比較的保存がよく、ベランダ後壁には王宮の場面などの世俗的な描写がある。この場面では王宮の建物が斜め方向から線遠近法的手法で描かれており、建物内には王が王妃を抱き寄せる官能的な描写がみられる。この場面の主題は未詳であり、修行の場であるヴィハーラ窟内にこのような官能的主題が描かれている理由も不明である[120]。第1窟の壁画はインド古代絵画を代表する名品として知られ、そのなかの守門神像(通称「蓮華手菩薩」)が特に著名である。宝冠を戴き、右手に蓮花を持つこの像は、気品のある表情で、均整の取れた身体を優美に屈曲させるトリバンガ(三屈法)のポーズをとる。鼻などの隆起部には白のハイライトを置き、輪郭線に沿って隈取をほどこすなどの技法によって立体感を表出している。この像については、かつて「蓮華手菩薩像」とも呼ばれていたが、定金計次は、図像的にみて本像は菩薩像ではありえないとしている。本像には菩薩像なら当然にあるはずの後光(光背)の表現がみられない。また、本像は切花の青蓮華を手にしているが、インドでは蓮華手菩薩像は地面から生えた紅蓮華に手を添えるのが図像上の決まりで、例外はみられないという[120]。チャイティヤ窟である第19窟では、ストゥーパの正面に仏立像を表しており、仏教の崇拝対象がストゥーパから仏像中心になりつつあることを如実に示している[121]。

マハーラーシュトラ州アウランガーバードの北西25キロに位置するエローラには、仏教、ヒンドゥー教、ジャイナ教の3宗教の石窟が並存している。南北約2キロの範囲にわたって造営された石窟群は南から北へ順に窟番号が振られ、南端の第1窟から12窟が仏教窟、北端の第30窟から第34窟がジャイナ教窟で、その中間の主要部分である第13窟から第29窟がヒンドゥー窟である。仏教窟のうち第10窟がチャイティヤ窟である。像の種類という点では仏陀のみならず観音菩薩、弥勒菩薩などの像や、金剛薩埵のような密教系の像もあり、初期密教美術の遺品として注目される[122][123]。

主要8窟のうち、第4窟のみが前期石窟に属し、他は後期石窟である。第7窟の舞楽舞踏の女神像は肉感的な表現で、仏教窟であるが、作風はヒンドゥー窟とあまり変わりがない[124]。

ヒンドゥー教美術については、グプタ朝以前の状況はあまり定かでない。すでにクシャーナ朝後期およびポスト・クシャーン期にはヒンドゥー教による小規模な造像が行われているが、ヒンドゥー教寺院の造営が本格化するのはグプタ時代の5世紀頃からである[125]。インド各地にみられるヒンドゥー寺院は切石を積んで造った石積寺院が多いが、初期にはレンガ造であった。ウッタル・プラデーシュ州のビータルガオン寺(5世紀半ば)はレンガ造で、高さは15メートルである。中インド・ジャールカンド州(旧ビハール州)のデーオーガルのヴィシュヌ寺は石造ヒンドゥー寺院では最古のもので、5メートル四方の祠堂が残る[126]。この時代にはヒンドゥー教の石窟寺院も造営されるようになり、ウダヤギリ石窟群(マディヤ・プラデーシュ州)はその最古の例である[127]。単独像ではマトゥラー出土のヴィシュヌ神像(ニューデリー国立博物館蔵)は初期ヒンドゥー彫像の代表例で、5世紀の作品である。この像のモデリングや顔貌表現には同時代の仏教彫刻に共通するものがみられる[128]。

インド美術史では、おおむね7世紀中葉から12世紀の間を「中世前期」とする。この時代はヒンドゥー教美術の全盛期であった。ハルシャ・ヴァルダナ王(在位606 - 647年)の王朝崩壊後、13世紀初頭のイスラム政権(デリー・サルタナット)樹立までの間、インドはラージプート時代と呼ばれる群雄割拠の時代に入った。ラージプート諸王朝と呼ばれるヒンドゥー王朝は西北インドのラージャスターン地方や中インドの山間部を出自とし、プラティハーラ朝、チャーハマーナ朝、チャンデーラ朝、パラマーラ朝、前期チャールキヤ朝、ラーシュトラクータ朝などがある。東インド(ベンガル地方)のパーラ朝やセーナ朝はラージプート王朝には数えられていない[132]。

ヒンドゥー美術はクシャーナ朝の時代から制作されはじめ、中世前期に最盛期を迎える。ヒンドゥー美術が盛行する一方で仏教とその美術は衰退に向かった。インド発祥の宗教である仏教はアジアの各地に伝播して栄えたが、発祥の地であるインドにおいては7世紀頃から衰退に向かい、12世紀にはインドにおける仏教は壊滅状態となった[23]。そうしたなかで東インドのパーラ朝は仏教を保護奨励し、同王朝のもとでインドにおける仏教美術は最後の花を咲かすことになる。この時代には密教の教義が発展し、造形の面でも密教尊像の種類が増すことが特色である[133]。

東インドのパーラ朝は8世紀中葉、ゴーパーラによって創始され、8世紀後半から9世紀前半に最盛期を迎え、前後4世紀ほどの間続いた。この王朝の歴代の王は仏教を保護したが、12世紀にデカンから進出してきたセーナ朝によって滅ぼされた。セーナ朝はヒンドゥー王朝であったが、この王朝も1世紀足らずで滅び、以後はイスラム勢力の支配するところとなった[134]。パーラ朝の最盛期にはナーランダー、ボードガヤーなどの仏教寺院が発達した[135]。パーラ朝の仏教彫刻は黒色の玄武岩を用いており、硬く緻密な造形が特色である。また、ブロンズ像も多く造られた。パーラ朝の彫像は、芸術的表現よりも、儀軌に基づき各尊像を図像的に正確に表現することに重きを置いている。そのため、細部の表現が精密化する一方で、芸術的観点からは形式化が否めない。多面多臂像や忿怒像が多いのも特色で、ヒンドゥー美術からの影響もみられる[136]。多くの作品は高浮彫の碑像で、50センチ内外の小品が多い[136]。仏教美術は発祥の地であるインドではパーラ朝を最後に衰退するが、この王朝の仏像はネパール、チベット、東南アジアなどの仏像の様式に多大な影響をもたらした[136]。

ラージャスターン州西部にあるアーブー山はジャイナ教の聖地である。海抜1200メートルを超える山中にいくつかの寺院があり、ヴィマラ・ヴァサヒー寺がもっとも著名である。この寺院は1031年ないし1032年に完成したもので、地味な外観からは想像しがたいが、内部は白大理石を用い、極限にまで技巧をこらした建築である。天井や柱などの装飾は石造とは思えない繊細な彫りをほどこしている。天井装飾は55か所にあるが(主寺院に3か所、中庭の小祠堂に52か所)、すべてデザインが異なっている。当寺院は後にアラー・ウッディーン・ハルジーの攻撃を受けて損傷したが、1300年頃に修復されて今見る姿になっている。ジャイナ教は徹底した禁欲を説く宗教であるが、この寺院の建築装飾に用いられた奏楽人物や踊り子などの像は肉感的であり、ヒンドゥー寺院にあるそれらと大差ない[137][138]。

中世前期の美術のうち、ヒンドゥー教関係については、以下に節を改めて記述する。なお、説明の都合上、一部6世紀にさかのぼる作品や13世紀に下る作品についても説明している。

中世前期(7世紀 - 12世紀)はヒンドゥー美術の最盛期であった。この時代、デカンおよび南インドではさまざまな王朝が興亡したが、そのうち、前期チャールキヤ朝、ラーシュトラクータ朝、チャンデーラ朝、パッラヴァ朝、チョーラ朝などのもとでヒンドゥー美術が栄え、石窟や壮大な石積寺院が盛んに造営された。西インドではラーシュトラクータ朝のもとで造営されたエローラ、エレファンタの両石窟、南インドではマーマッラプラム(現マハーバリプラム)の岩石寺院や岩壁浮彫(パッラヴァ朝)、バーダーミおよびその周辺の石窟と石積寺院(前期チャールキヤ朝)、やや時代が下ってタンジャーヴールほかの石積寺院(チョーラ朝)などが著名である。デカンではチャンデーラ朝の諸王によって造営されたカジュラーホーの寺院群が、その壁面に表された官能的な女性群像で知られる。東インドのオリッサ地方(東ガンガー朝)ではブバネーシュワルに多数の寺院が建立され、時代は13世紀に下るが、コナーラクのスーリヤ寺も著名である[18][65]。

エローラには既述のとおり仏教、ヒンドゥー教およびジャイナ教の石窟が並存する。このなかでは仏教窟が初めに開かれたと見なすのが一般的だが、ヒンドゥー窟の方が古いとみる説もある。仏教窟とヒンドゥー窟の造営は7世紀から9世紀、ジャイナ教窟はやや遅れて8世紀から10世紀と推定される。石窟群の中央部に位置する第13窟から第29窟がヒンドゥー窟で、これらのうち第14・15・16・21・29の各窟が重要である。ヒンドゥー窟は列柱のある広間と祠堂とで構成されており、祠堂は窟の奥壁に彫込まれる形式のものと、独立型のものとがある。側壁や奥壁には神像や神話場面の浮彫彫刻がある[139]。

エレファンタはムンバイ沖にある小島である。ここには数か所の石窟があるが、保存がよく重要なのは第1窟のみである。この第1窟は40メートル四方の広間を中心として、その北・東・西の三方に入口を設けている。北の入口から広間へ入ると正面(南側)の奥壁に著名な「三面シヴァ」の胸像が彫り出されている。広間の東と西の入口にはそれぞれ小堂が付属する前廊を設ける[145]。本尊のリンガ(シヴァの象徴の男根)を祀る祠堂は広間の中心ではなく、西端に近い位置にある。この祠堂は四方の入口のそれぞれ両脇に大きな守門神像を配す[146]。奥壁中央の「三面シヴァ」は胸から上のみの像であるにもかかわらず、高さは5.5メートルに及ぶ。ここに彫り出された3つの顔のうち、向かって左は牙をむき出し、眼球が突出し、手にコブラを持ち、凶暴な相を示すバイラヴァ(忿怒のシヴァ)であり、右は手に蓮華を持ち、温和な相を示す神妃ウマーである。そして、中央の正面向きの顔は半眼の瞑想的で威厳のある表情をしたシヴァの像で、右手に数珠、左手に果実を持つ。この像は男性原理と女性原理など、さまざまな対立概念を統合する超越神としてのシヴァを表したもので、インド彫刻の最高傑作と評される[147]。三面シヴァ胸像の左右壁面、および広間の北・東・西の各入口左右の壁面の計8か所にある彫刻はいずれもシヴァにかかわるものである。彫刻の主題は、奥壁の左が「両性具有のシヴァ」、右が「ガンジス川の降下」、以下、窟内を時計回りに、西入口左右が「シヴァとパールヴァティーの結婚」と「魔神アンダカを退治するシヴァ」、北入口左右が「舞踏のシヴァ」と「瞑想するシヴァ」、東入口左右が「カイラーサ山を揺するラーヴァナ」「サイコロ遊びに興じるシヴァとパールヴァティー」である[146]。本窟の彫刻はグプタ時代後期からポスト・グプタ時代にかけての伝統を継いだ作風、人体の古典的把握などから、8 - 9世紀の制作とみるのが一般的である。その一方、カラチュリ朝のもと6世紀に制作されたとみる説もある。宮治昭は本窟が8世紀にさかのぼる可能性はあるが、カラチュリ朝と積極的に結び付けるは根拠ないとしている[139]。

南インドとは、狭義にはアーンドラ・プラデーシュ、カルナータカ、タミル・ナードゥ、ケーララおよびテランガーナの各州の地域を指す(テランガーナは2014年、アーンドラ・プラデーシュから分離)[148]。この地域は北インドとは文化圏が異なり、言語もインド・アーリア語族とは系統を異にするドラヴィダ系言語が主に話されている。この地域では6世紀以降に本格的なヒンドゥー美術が制作されるようになった。北インドでは13世紀以降、イスラム勢力の進出に伴い文化のイスラム化が進むが、南インドでは北インドに比べてイスラム文化の影響は弱く、文化の独自性が後まで保たれていた。南インドの文化は海上交易を通じて東南アジア諸国の文化にも多大な影響をもたらした。デカン地方では6世紀半ばに前期チャールキヤ朝が成立、タミル地方にはパッラヴァ朝とパーンディヤ朝が復興され、9世紀まではこれら3つの王朝が並立し対立していた[149]。

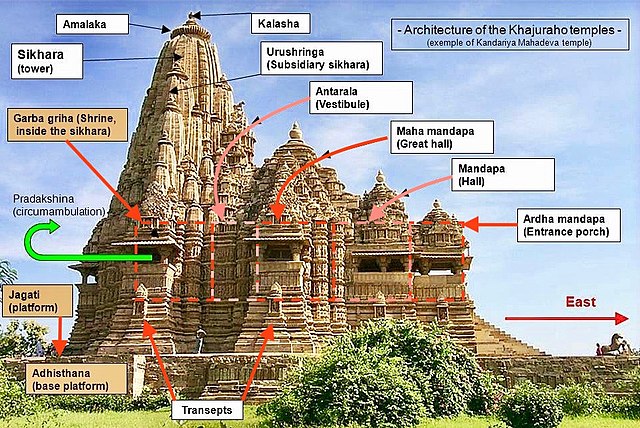

中部インド、マディヤ・プラデーシュ州の北端に位置するカジュラーホーは、かつてはラージプート族のチャンデーラ朝(10世紀初 - 14世紀初)の都であった。この王朝は10世紀初め頃にプラティハーラ朝から独立し、11世紀に最盛期を迎えるが、13世紀には衰退している。当地にはチャンデーラ朝の歴代の王によって建立された大小約20の石積寺院が現存する。これら寺院の建築様式は北型(砲弾形のシカラを有する)の典型的なもので、大部分の寺院は10世紀後半から12世紀前半の建立である。当地の寺院はその所在場所から便宜上西・東・南の3群に分けて説明されることが多い。著名な寺院としては、西群のカンダーリヤ・マハーデーヴァ寺、ラクシュマナ寺、ヴィシュヴァナータ寺、チトラグプタ寺、東群のヴァーマナ寺、パールシュヴァナータ寺(ジャイナ教)、南群のドゥラデーオ寺などがある[166]。このうちラクシュマナ寺はヤショーヴァルマン王(在位925 - 950年)によって建て始められ、息子のダンガにより完成された。11世紀初頭のヴィディヤーダラ王の時が王朝の最盛期で、当地を代表する寺院であるカンダーリヤ・マハーデーヴァ寺はおそらくこの王によって建てられた[167]。カジュラーホーの石積寺院はいずれも周壁をもたず、高い基壇上に東を正面として建てられている。西群のチトラグプタ寺は太陽神スーリヤを主神とするが、他の寺院の主神はシヴァまたはヴィシュヌである。西群のチャウンサト・ヨーギニー寺は花崗岩製で9世紀末にさかのぼるとみられるが、他の寺院は黄色砂岩を用いており、10世紀後半から12世紀前半の建立とみられる[168]。

東インドのオリッサ地方には、7世紀(ポスト・グプタ期)のパラシュラーメーシュヴァラ寺に始まり13世紀に至る石積寺院が残る[174]。当地ではヴィマーナ、マンダパをそれぞれデウル、ジャガモーハナと称する。デウルは砲弾型のシカラをもち、ジャガモーハナの屋根はピラミッド型とするのが一般的である。さらに歌舞殿(ナータ・マンディラ/ナトマンディル)、供物殿(ボガ・マンダパ/ボーグマンディ)を建てる場合もある。オリッサ州の州都ブバネーシュワルには中世ヒンドゥー教の石積寺院が20あまり存在するが、そのうちパラシュラーメーシュヴァラ寺、ムクテーシュワル寺、やや時代の下がるリンガラージャ寺などが代表例である[175]。

中世後期(13世紀から17世紀頃)はインド・イスラム文化の栄えた時代である。偶像崇拝を否定するイスラム教のもとでは人物・動物などの像は作られず、造形芸術はモスク、宮殿、廟墓などの建築、カリグラフィー(書道)、写本絵画などの分野で発達した。 インドへのイスラム勢力の進出は11世紀に本格化し、1206年には北インドに初のイスラム王朝が成立した。アフガニスタンのガズナに成立したイスラム王朝のガズナ朝(962 - 1186年)はたびたびインドに進出したが、同じくアフガニスタンにあったイスラム王朝のゴール朝(12世紀半ば - 1215年)によって滅ぼされた。ゴール朝のムハンマドは、1192年にラージャスターンのチャーハマーナ朝率いるヒンドゥー連合軍を破り、北インドを平定。そのムハンマドは1206年に暗殺され、配下の武将クトゥブッディーン・アイバクが独立を宣言した。この王朝はスルタンが宮廷奴隷の出身であることから、奴隷王朝と称される。以後、ムガル帝国建国までの約300年間、北インドでは奴隷王朝を含め5つのイスラム王朝が興亡した。これらを総称してデリー・サルタナット(サルタナットはスルタン領の意)という[179]。クトゥブッディーン・アイバクがデリーに建立したクトゥブ・モスク(1196年頃)は、イスラム建築ながらインド建築の要素が濃厚である。1526年、バーブル(在位1526 - 1530年)はデリー・サルタナットの最後の王朝ローディー朝を倒し、ムガル帝国を建国する。「ムガル」は「モンゴル」の意である。ムガル帝国はトルコ系王朝であるが、バーブルの父がティムールの血を引き、母がチンギス・ハンの血を引くことから、「ムガル」と他称されるようになった[180]。

ムガル帝国の2代皇帝フマーユーンは、アフガン系スール族の将軍シェール・ハンとの抗争のため、一時ペルシャに亡命した。3代アクバルから6代アウラングゼーブまでの時代、すなわち16世紀後半から17世紀にかけてがムガル帝国の最盛期であった[181]。3代アクバルは帝国の支配を確立し、全北インドを平定するとともに、ヒンドゥー教徒とも融和を図った。アクバルは非イスラム教徒に課す人頭税であるジズヤを廃止するなど、他宗教に寛容であった[182]。4代のジャハーンギールは他宗教に寛容であるとともに、文芸を愛好した。5代のシャー・ジャハーンはタージ・マハルを建立したことで知られる。6代アウラングゼーブは異教を弾圧し、権力保持のためには兄弟を殺害し、父親を幽閉するという人物であった。この皇帝の治世は長かったが、その死後に帝国は衰退に向かった。16世紀以降のムガル朝盛期はインド・イスラム建築の最盛期でもあった。デリーのフマーユーン廟(1565年着工)、アーグラーのタージ・マハル(1643年完成)などが著名である[183]。

インドでは16世紀から19世紀にかけて写本装飾などの細密画が盛行した。これらのインド絵画はムガル絵画とラージプート絵画の2系統に大別され、後者はさらに多くの流派に分かれている。ムガル絵画はイスラム帝国であるムガル帝国で制作されたもので、ペルシャの細密画の伝統を引き継ぎつつ、独特の作風を発展させた。一方のラージプート絵画はヒンドゥー教徒によって制作されたもので、画風は庶民的であり、ヒンドゥー神話を題材とするものが多い[198]。

ムガル絵画はムガル帝国2代皇帝フマーユーンの時代に始まる。彼は、シェール・ハンとの抗争のため、1543年からの一時期、ペルシャのサファヴィー朝に亡命していた。帰国に際しフマーユーンはタブリーズ派のペルシャ人画家2名(ミール・サイイド・アリーとアブドゥル・サマド)を連れ帰った。3代皇帝アクバルも絵画に関心を示し、絵画工房を設置。100人もの宮廷画家をかかえていた。4代ジャハーンギールは武芸よりも文芸を愛した皇帝で、その時代にムガル絵画は最盛期を迎えた。ムガル絵画はペルシャ細密画の特色である二次元的、装飾的様式を基礎にしつつ、アクバルの時代になるとインド土着の要素や西洋絵画の影響も加わって絵画様式が変化する。すなわち、ペルシャ絵画の装飾主体の様式は保ちつつ、奥行をもった現実的な空間が表現されるようになる。ムガル絵画はジャハーンギールの時代を頂点として、以後は衰退に向かった[199]。

ラージプート絵画は西北インドのラージャスターン地方やパンジャブ地方で栄え、ラージャスターニー派(平地派)とパハーリー派(山地派)に大きく分かれる。ラージャスターニー派は、ラージャスターン地方からマールワー地方を中心に16世紀中葉から19世紀中葉に活動し、メーワール派、ブンディー派、マールワー派、ビカーネール派、キシャンガル派、コーター派などの諸流派がある。一方のパハーリー派は、パンジャブ地方から西部ヒマラヤ地方で17世紀から18世紀にかけて活動したもので、バソーリー派、ジャンム派、カーングラー派、グレール派などの諸流派がある。ラージプート絵画の主要な題材は2大叙事詩(『ラーマーヤナ』『マハーバーラタ』)やヒンドゥーの神話である。なかでもクリシュナ神話を題材とした絵画は人気があり、クリシュナと牧女ラーダーとの愛をうたった抒情詩『ギータ・ゴーヴィンダ』はしばしば絵画化された。画風は派によって差があるが、原色に近い明快な色彩を平面的に塗り、人物や事物は明確な輪郭線をもって描かれるのが全体的な特色である。バソーリー派は画面の外枠を赤色で囲み、濃い辛子色の背景に人物を配するという特色ある様式をもっている。カーングラー派は抒情的風景のなかに神話場面を描く点に特色がある[200][201][202]。

15世紀後半、ポルトガル、スペインなどの欧州列強はアジア、アフリカ、アメリカへの大規模な航海を行った(いわゆる大航海時代)。ポルトガルのヴァスコ・ダ・ガマは1498年インド南西海岸のカリカット(現コーリコード)に到達し、インド進出の足掛かりをつかんだ。1510年、ポルトガルは西海岸のゴアを軍事力で占領し、植民地化する。1530年にはゴアがポルトガル領インドの首府となった。以後、20世紀半ばにインドに編入されるまで、ポルトガル領インドは四百数十年の間存続した[203]。17世紀初頭にはイギリス東インド会社、オランダ東インド会社、フランス東インド会社が相次いで発足した。「東インド」とはコロンブスの到達した「西インド」に対する語で、ヨーロッパ人から見た東洋の貿易先を意味した。上記3つの東インド会社は、それぞれ国王の勅許を得てアジア貿易に特権的な地位を占めた組織であった。こうして重商主義の台頭とともに、ポルトガルに代わってイギリス、オランダ、フランスが東洋貿易の権益を争うようになる。イギリスははじめ、モルッカ諸島からの香料輸入を目指していたが、この面ではオランダとの争いに敗れ、17世紀半ば以降は活動の中心を東南アジアからインドへ移した。東インド会社は単なる貿易会社の枠を超えて、国家に近い存在となり、イギリスによるインド統治機構としての性格をしだいに強めていった。それが決定的となったのは1757年のプラッシーの戦いである。この戦いでイギリス軍はベンガル太守(ナワーブ)軍を破り、1765年イギリス東インド会社がベンガルのディーワーニー(徴税権)を得るにいたって、英国のインド支配が確立した。それから約1世紀後の1857年、デリー北方のメーラトでシパーヒー(セポイ、インド人傭兵)の反乱が起きる(インド大反乱)。反乱は鎮圧されたが、東インド会社を通じてのインド支配に限界を感じたイギリスは翌1858年、同会社を廃止し、インドをイギリス国王の直接統治に改めた。ムガルの皇帝は廃位され、代わりにイギリスのインド総督が置かれ、ムガル帝国はここに名実ともに消滅することとなった[204][205]。

イギリスのヴィクトリア女王はインド皇帝を兼ね、イギリスは自らをムガル帝国の正当な後継者とみなした。イギリス植民地時代のインドの建築には当時ヨーロッパで流行していたゴシック・リバイバル様式の建築にムガル帝国の建築様式を加味した折衷的様式、すなわちインド・サラセン様式が採用された[206]。ボンベイ(現ムンバイ)の旧ヴィクトリア・ターミナス駅(フレデリック・W・スティーヴンス、1878 - 87年)や旧プリンス・オブ・ウェールズ博物館(ジョージ・ウィテット、1905年着工)などがこの様式による。後者はビジャープルのゴール・グンバズ廟をモデルにしている。ムンバイの港に建つ「インド門」は、ジョージ・ウィテットの設計で、イギリス国王(かつインド皇帝)のジョージ5世とメアリー王妃のインド上陸(1911年12月2日)に際して建てられたもので、イスラム風の尖頭アーチとヒンドゥー風の装飾を用いている[207]。

ムガル帝国の消滅から、近代国家としてのインドの独立までの約1世紀間は植民地支配の時代であったと同時に、多種多様な文化や言語をもつ人々の集合体であったインドが1つの国家として統合されていく過程でもあった[205]。こうした時代のなかで、インドの伝統文化は衰退を余儀なくされた。植民地時代の美術の現れの一つとして「カンパニー絵画」を挙げることができる。これはインド人画家がイギリス人パトロンの好みに応じて制作した絵画のことで、花鳥、人物などを写実的画風で描いたものが多い。下に写真を掲げた『5人の新兵』はその一例で、ウィリアム・フレイザーというインド総督府の役人のコレクション(『フレイザー・アルバム』)に含まれていたものである[208]。

個人としての芸術家の地位が確立していなかったインドにおいて、初めて全インド的な名声を得た国民的画家がラヴィ・ヴァルマ(1848 - 1906年)であった。彼は西洋の油彩技法でインドの神話や人物を描き、その作品はイギリス人の政府高官やインドの藩王たちに好評であった。彼の作品イメージは安価な複製画を通じてインド各地に流布し、インド文化に大きな影響を与えている。一方、アバニーンドラナート・タゴール(1871 - 1951年)らのベンガル派の芸術家たちはヴァルマの絵画を低俗であるとして厳しく批判した。詩聖ラビーンドラナート・タゴールの一族であるアバニーンドラナート・タゴールは油彩画法と西洋画の写実主義のいずれをも拒否し、民族主義的な芸術運動を先導した[209]。

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.

Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.