トップQs

タイムライン

チャット

視点

カーリー

ヒンドゥー教の女神 ウィキペディアから

Remove ads

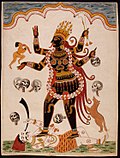

カーリー(サンスクリット: काली、Kālī)は、ヒンドゥー教の女神である。その名は「黒き者」あるいは「時」の意(「時間、黒色」を意味するカーラの女性形)[1]。血と殺戮を好む戦いの女神。シヴァの妻の一柱であり、カーリー・マー(黒い母)とも呼ばれる。仏典における漢字による音写は迦利、迦哩[2]。

シヴァの神妃デーヴィー(マハーデーヴィー)の狂暴な相のひとつとされる。同じくデーヴィーの狂暴な相であるドゥルガーや、反対に柔和な恵み深い相であるパールヴァティーの別名とされるが、これらの女神は元はそれぞれ別個の神格であったと考えられている[3]。

Remove ads

容姿

全身青みがかった黒色で3つの目と4本の腕を持ち、4本の腕の内一本には刀剣型の武器を、一本には斬り取った生首を持っており[注釈 1]、チャクラを開き、牙をむき出しにした口からは長い舌を垂らし、髑髏ないし生首をつないだ首飾りをつけ、切り取った手足で腰を飾った姿で表される。絵画などでは10の顔と6本から10本の腕を持った姿で描かれることもある。

神話

シャークタ派で聖典とされる『デーヴィーマーハートミャ』によると、女神ドゥルガーがシュムバ、ニシュムバという兄弟のアスラの軍と戦ったとき、怒りによって黒く染まった女神の額から出現し、アスラを殺戮したとされる。自分の流血から分身を作るアスラのラクタヴィージャとの戦いでは、流血のみならずその血液すべてを吸い尽くして倒した。

勝利に酔ったカーリーが踊り始めると、そのあまりの激しさに大地が粉々に砕けそうだったので、夫のシヴァ神がその足元に横たわり、衝撃を弱めなければならなかった。その際にシヴァの腹を踏みつけてしまいペロリと長い舌を出したカーリーの姿が、多くの絵や像で表現されている。

信仰

殺戮と破壊の象徴であり、南インドを中心とする土着の神の性質を習合してきたものと解される。インド全体で信仰されているポピュラーな神だが、特にベンガル地方での信仰が篤く、現在でもコルカタにあるカーリガート寺院では毎朝、山羊を生贄にした供養が行われている。また、インドの宗教家、神秘家ラーマクリシュナも熱心なカーリーの信奉者だった。

インドにおいて19世紀半ばまで存在していたとされているタギーとは、カーリーを信奉する秘密結社で、殺した人間をカーリーへの供物としていた。

カーリーを扱った画像

脚注

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads