トップQs

タイムライン

チャット

視点

イッカク

鯨偶蹄目イッカク科に属するクジラの一種 ウィキペディアから

Remove ads

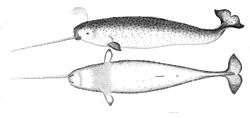

イッカク (一角[5]、学名:Monodon monoceros) は、哺乳綱偶蹄目(鯨偶蹄目とする説もあり)イッカク科イッカク属に分類される鯨類。本種のみでイッカク属を構成する。雄が非常に長い一本角(実際は牙)をもつことで知られる。

Remove ads

形態

体長は雄で約5.5メートルで雌は約4.2メートル、体重は雄で1.6トンに達するが雌は1トンに満たない[6][7]。

胸びれは短く、成体では先端が上方に反る[8]。また、背びれは持たない。尾びれは扇形で、中央に顕著な切れ込みがある[9]。身体の大部分は青白い地に茶色の斑点模様であるが、首、頭部、胸びれや尾びれの縁などは黒い。年長の個体の模様は若い個体よりも明るい。老齢の個体はほぼ真っ白になるため、角が確認出来なかった場合などにシロイルカと誤認される事もある。

イッカクの雄の特徴は1本の非常に長い牙である。この牙は歯が変形したものである。イッカクの歯は上顎に2本の切歯があるのみであるが、雄では左側の切歯が長く伸びて牙となる。牙は、上唇を貫き、前方に突き出す形となる[10]。

牙には左ねじ方向の螺旋状の溝がある。その大半が中空で、脆い。先端はつやのある白色である[8]。体長が最大で5.5メートル前後であるのに対し牙の長さは3m、重さは最大10kgに達することもある。通常牙は一本であるが、500頭に1頭程度の割合で2本有する個体も存在する。この場合、もう一本の角は左側より短いが、同様に左ねじ方向の螺旋状である。また雌は通常、牙を持たないが、約15%程度の確率で1.2mほどの華奢な牙が生える。また、野生においては一例、二本の牙を持つ雌が確認されている[8]。

牙の役割については多くの議論が交わされてきた。以前[いつ?]は棲息地である北極海を被う氷に穴を開けるために発達しているという説や反響定位(エコーロケーション)のための器官であるという説、この牙で獲物を気絶させ捕食する説などがあった。最近[いつ?]では牙の電子顕微鏡検査によって内側から外へ向かう神経系の集合体と判明し、高度な感覚器として知られるようになった。この牙を高く空中に掲げることにより気圧や温度の変化を敏感に知ることがイッカクの生存環境を保つ手段となっている。その他、牙を振り回し、獲物の魚を気絶させる様子も観察されている[10]。

また、大きな牙を持つ雄は雌を魅了することができるようである。ゾウの牙と同様に、イッカクの牙は一度折れると再び伸びることはない。

Remove ads

生態

イッカクは俊敏で活動的な哺乳類であり、主な食料はタラの類の魚である。しかしながら、海域によっては餌としてイカを食べることに適応した個体群も存在する。イッカクは5頭から10頭程度の群を作る。夏の間、いくつかの群が一緒に行動し同じ海岸へ集まることがある。繁殖期には雄同士が牙を使って争う。ただし、この争いは角を使って傷つけ合う戦いではなく互いの角の長さや持ち上げた角度で優劣を決める戦いであるということが近年分かってきた。この争いにより勝った雄は雌を多数従えたハーレムと呼ばれる繁殖集団を形成する。

イッカクは潜水が得意である。典型的な潜水は2m/s程度の速度で8分から10分間下降して1000m程度の深海に達し、数分間過ごした後、海面に戻る。1,164mまで潜水した記録がある。通常の潜水時間は20分間程度であるが、25分間潜水したという記録も例外的にある。

主な天敵は人間の他にはシャチがおり、座礁したり弱った個体をホッキョクグマが狙うこともある。また、気候変動によって海氷の分布に変化が生じたために従来より北方にシャチが進出する事例が確認されており、極海性の鯨類(イッカク、シロイルカ、ホッキョククジラ)へのシャチの襲撃が増加したり、これらの極海性種の分布がさらに北に拡大する可能性が指摘されている[11][12]。

Remove ads

生息数と分布

イッカクが見られる海域は北極海の北緯70度以北[3]、大西洋側とロシア側である。多くは カナダ北東部(ハドソン湾北部、ハドソン海峡、バフィン湾)、グリーンランドの北部と東部の沖、グリーンランド北端から東経170度あたりの東ロシアにかけての帯状の海域(スヴァールバル諸島、ゼムリャフランツァヨシファ、セヴェルナヤ・ゼムリャ諸島、ヤンマイエン島など)などで見られる[3]。目撃例の最北端はゼムリャフランツァヨシファの北、北緯85度で、北緯70度以南で観察されることは稀である。また、シロイルカやホッキョククジラとは異なりオホーツク海やベーリング海などには(迷行事例を除き)通常分布していない。

大多数の個体が棲息している海域は、カナダの北やグリーンランドの西のフィヨルドや入り江であると推測されている。航空機を用いた上空からの調査により、生息数は約4万頭程度であるという結果が報告されている。上空からは視認できない深度の海中にいたであろう個体数を加算すると、全生息数は5万頭を超えると推測される。特にランカスター海峡には、世界のイッカクの全個体数の4分の3が集中しているとの推定が存在する[10]。

回遊する性質を持ち、夏の間は海岸近くの海域に移動する。冬が近づき海の凍結が始まると、海岸から離れて浮氷に覆われた海域に移動する。春になり浮氷の裂け目が広がる季節になると、再び海岸の近くに戻ってくる。

- カール=アレキサンダー島にて。

- バフィン島にて。

- グリーンランドにて。

人間との関わり

捕鯨と保護

1975年のワシントン条約の発効時にはカナダの個体群がワシントン条約附属書IIIに、1979年に鯨単位でワシントン条約附属書IIに掲載されている[2]。

イヌイットによるイッカクの捕獲は法律で認められている。グリーンランドでは銛などを用いた伝統的な捕鯨が行われているが、カナダ北部では高速船と捕鯨用ライフルを用いた捕鯨も良く行われている。PETA(動物の倫理的扱いを求める人々の会)などの動物保護団体はイッカクの捕鯨に対し長い間反対し続けている。

また、本種の歯と牙はこれまでは象牙の代用として取引されてきたが、2025年にイギリスの「象牙法」の対象生物リストの拡大が決定され、本種を含めた代用種(イッカク、マッコウクジラ、シャチ、カバ)の歯も規制対象に指定される事となった[13]。

イッカク神話

イッカクの棲む海域はヨーロッパの人々にとってはあまりにも北であったため、19世紀までは伝説の動物だった。イヌイットとの交易を通してのみ、イッカクの存在が伝わっていた。イヌイットの間ではある女性が銛にしがみついたまま海に引きずり込まれ、その後、女性はシロイルカにくるまれ、銛は牙となって、それがイッカクとなったという伝説が伝わっている。

角について

→「ユニコーン § ユニコーンの角」も参照

中近世ヨーロッパでは、ユニコーンの角には解毒作用があるという伝承があったため、ユニコーンの角と偽ってイッカクの角が売買された。

江戸時代の日本でも、オランダ商人を通じてイッカクの角がユニコーンの角として輸入されており、「烏泥哥兒」(うにかうる、うにこーる)などと呼ばれていた[14]。ユニコーンの角は今村源右衛門(今村英生)や青木昆陽によって紹介されており[14]、当時の百科事典『和漢三才図会』にも掲載されていた[15][16]。そのようななかで、木村兼葭堂(木村孔恭)は『一角纂考』を著した[14]。同書では、オランダ人による北極捕鯨誌などをもとに[17]、西洋のユニコーンの伝説だけでなく、その正体であるイッカクの生態や詳細な骨格、さらには珍しい二本角のイッカクのことも紹介している[18]。

Remove ads

注釈

- 鯨目単位で掲載

出典

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads