トップQs

タイムライン

チャット

視点

ギヨーム・アポリネール

フランスの詩人、小説家 (1880-1918) ウィキペディアから

Remove ads

ギヨーム・アポリネール(Guillaume Apollinaire、1880年8月26日 - 1918年11月9日)は、フランスの詩人、小説家、美術・文芸評論家。代表作に「ミラボー橋」を含む自由律の詩集『アルコール』、ピカソ、ブラック、ローランサンらの「新しい画家たち」を絶賛した評論『キュビスムの画家たち』、シュルレアリスムの演劇『ティレジアスの乳房』(フランシス・プーランクのオペラの原作)と小説『虐殺された詩人』、ジャンフランコ・ミンゴッツィ監督によって映画化された性愛小説『若きドン・ジュアンの冒険』などがある。処女詩集『動物詩集』の副題にある「オルフェ」からオルフィスムの概念が生まれたほか、シュルレアリスム、カリグラムもアポリネールの造語である。

Remove ads

Remove ads

生涯

要約

視点

背景

ギヨーム・アポリネールは1880年8月26日、グリエルモ・アルベルト・ヴラディミロ・アレッサンドロ・アポリナーレ・デ・コストロヴィツキ(Guglielmo Alberto Wladimiro Alessandro Apollinare de Kostrowitzky)[1] としてローマ(イタリア王国)に生まれた。フランスに帰化した後の本名はヴィルヘルム・アポリナリス・ドゥ・コストロヴィツキ(Wilhelm Apollinaris de Kostrowitzky)である[2][3]。母アンジェリック(またはアンジェリカ)・ドゥ・コストロヴィツキ(出生名:アンジェリック=アレクサンドリーヌ・コストロヴィッカ)は、ロシア帝国下のリトアニア出身でイタリアに亡命したポーランド貴族(シュラフタ)の娘であった[4][5]。父は不明だが、シチリア王国の退役将校フランチェスコ(・コンスタンチーノ・カミロ)・フルジー・ダスペルモンと推定される[5][6]。1882年に弟アルベール(アルベルト・エウジェーニオ・ジョヴァンニ)が生まれた。同じく父親不明であり、母に認知されたのは1888年である[6]。

1887年に母方の祖父ミシェルが死去すると一時ボローニャへ移り住み、1888年にモナコに定住した[1][6]。ギヨームはモナコのコレージュ・サン=シャルル(1896年閉校)、次いでカンヌのコレージュ・スタニスラスに通い、ニースのリセに入学した。優秀な学生で、フランス語と算数の一等賞のほか、名誉二等賞、優秀二等賞などを受けた[6]。同窓生に後に活動を共にするルネ・ダリーズ、アポリネールに関する回想録を著したアンジュ・トゥーサン=リュカ[7] がいる。トゥーサン=リュカとは学生時代に同人誌を刊行し、ギヨーム・マカーブル(「マカーブル」は「死」の意)の筆名で詩を発表した。1894年にドレフュス事件が起こると、ドレフュス支持を明言した[1]。

読書三昧

1897年、バカロレアの筆記試験には合格したが、口頭試験で失敗。モナコの母のもとに帰った。図書館に通って専門書、医学雑誌、言語学、中世文学、文法書、紀行など様々な分野の書物を読んだ。文学ではシャルル・ペロー、ラシーヌ、ラ・フォンテーヌからジャンヌ=マリー・ルプランス・ド・ボーモン、バルザック、さらには無政府主義への関心からセバスティアン・フォール、社会的な関心からエミール・ゾラ、トルストイなどを読み耽り、特にマラルメから大きな影響を受けた。また、トゥーサン=リュカ宛の手紙には、ジョヴァンニ・ボッカッチョの『デカメロン』の翻訳を試みていると書いている[6]。

母アンジェリックが1897年に11歳年下のジュール・ヴェイユと結婚し、1899年、アポリネール19歳のときにモナコを去ってエクス=レ=バン(オーヴェルニュ=ローヌ=アルプ地域圏、サヴォワ県)、次いでリヨンに移り住み、最後にパリに居を定めた。アポリネールは相変わらず図書館(特にマザラン図書館)に通い、セーヌ河畔のブキニスト巡りをして読書に没頭した[1]。

スタヴロ事件

1899年の夏に一家はベルギーのスパに滞在したが、母が賭け事の借金で姿をくらまし、弟アルベールと二人、スタヴロの宿に置き去りにされた。このときに、アポリネールの詩に「マレイ」という名前で登場するカフェの娘マリア・デュボワに出会ったこと、ワロン方言に親しんだこと、そして弟と一緒にアルデンヌ地方を散策したことは実り豊かな体験となり、後に『スタヴロ詩篇』で語られることになる。だが、まもなく持参金が尽きて母に手紙を書き送ったが、母から送られたのはパリへ帰るための現金だけであったため、兄弟は宿代を払わずに夜逃げをし、森を抜けて次の駅からパリ行きの汽車に乗った[1][4]。このときアポリネールが滞在した宿は彼の詩に因んで「愛されない男(恋を失った男)」と名付けられている[8]。

窮乏の生活

パリでの生活は窮乏を極めた。1900年2月19日から4月24日までH・デスナールの筆名で『ル・マタン』紙に小説『何をすべきか』を連載。これは弁護士アンリ・エスナールのゴーストライターとして、小説家ウジェーヌ・ガイエ[9] と共同で執筆したものであり、19世紀末に起こった殺人事件を織り込んだ推理小説風または空想科学小説風の作品である。通俗的新聞小説だが、その型破りな作風にはすでに後の『異端教祖株式会社』の萌芽が伺われる[10][11]。だが、原稿料が支払われなかったため、次に、ガイエが主宰するモンマルトルの風刺週刊新聞『タバラン』(魔術師、奇術師、縁日芝居の俳優タバラン(1584-1626)に因む紙名)に寄稿した。しかし、ガイエもまた広告掲載料でかろうじて印刷・製本代をまかなっていたため、原稿料はほとんど支払われなかった[12]。

この頃、アポリネールはポルトガル系ユダヤ人の友人フェルディナン・モリナの妹ランダ・モリナ・ダ・シルヴァと出会い、毎日のように「ランダへの愛の誓いのことば」、綴り字LINDAを行頭に読みこんだ五行詩などなどの熱烈な愛の詩を書き送った。これらの書簡詩は後に「ランダ詩篇」としてまとめられることになる。とはいえ、ランダはアポリネールの愛に応えることはなく、結婚の申し込みもあっさり拒絶した[4][13]。

相変わらず窮乏を強いられていたアポリネールは、新聞の求人欄で見つけた株式取引所の書記に採用されたが、給料の不払いが続いて失職[12]。生活費を得るために好色本専門の書店からの依頼で性愛小説『ミルリーまたは安価な小さい穴』を偽名で書き上げたが、刊行されなかった。原稿が現存しないため、事情は不明である[14]。取引所の同僚の母親の紹介で、ドイツ系ノルマンディー貴族ミロー子爵夫人の娘ガブリエルのフランス語の家庭教師の職を得、ミロー家に同行してライン河畔のノイ・グリュック、そしてホンネフの別荘に滞在した。このとき、モナコのコレージュの同窓生であったジャン・セーヴの紹介で文芸誌『ラ・グランド・フランス』に寄稿。ヴィルヘルム・コストロヴィツキの筆名で3篇の詩『月のもの』、『婚礼』、『都会と心』を発表した[4][15]。

さらに、同じくガブリエルの英語の家庭教師となった英国人女性アンニー・プレイデンに出会い、再び熱烈な手紙を書き送った。翌1902年にミロー家がライン地方の領地に引き上げることになったときにも、アンニーとともに一家に同行し、ケルン、ハノーファー、ベルリン、ドレスデン、ミュンヘンなどドイツ各地を旅し、一人でプラハやウィーンも訪れた。このときにルーカス・クラナッハ、ハンス・ホルバインらルネサンス期のドイツの画家はもちろん、アルフレッド・シスレー、カミーユ・ピサロらの印象派の画家、彫刻家オーギュスト・ロダンの作品に出会ったことは、かれが芸術評論を書くきっかけとなっている[16]。一方、アンニーもまたアポリネールの愛を拒み、1903年に英国に帰国。アポリネールは追いかけて渡英し、結婚を申し込んだが、今回もまた断られた。こうした経験から生まれたのが後に詩集『アルコール』に収められる「恋を失った男の歌」(あるいは「愛されない男の歌」)である。ただし、ランダ、アンニー、そしてこの後に出会うマリー・ローランサンほかの女性たちが愛の詩に歌われるときに、「愛の女神、詩の女神、芸術の女神として愛する」女性として描かれるのと同様に[4]、「恋を失った男の歌」でもアポリネール独自の神話化作用が働いている[17]。

前衛芸術・文学活動

『イソップの饗宴』誌創刊

1902年の秋頃から、芸術・文学雑誌『ユーロペーアン(欧州人)』や『ラ・ルヴュ・ブランシュ』に寄稿し始めた。特に「白い(白紙の)評論」を意味する『ラ・ルヴュ・ブランシュ』誌は、1889年にリエージュ(ベルギー)で創刊され、1891年10月にパリに拠点を移してからは無政府主義的傾向の前衛芸術・音楽・文学雑誌として知られ、ロートレックやピエール・ボナールの表紙画によって好評を博していた。1903年には早くも終刊になったが、ステファヌ・マラルメ、アンドレ・ジッド、シャルル・ペギー、マルセル・プルースト、アルフレッド・ジャリ、ポール・クローデル、ポール・ヴェルレーヌ、クロード・ドビュッシーらが寄稿しており[18][19][20]、アポリネールは同誌の1902年5月号に初めて芸術評論を掲載した。ベルリンのペルガモン博物館内に復元・展示されているゼウスの大祭壇に関する記事である[16]。

1903年4月18日、現在のパリ5区のサン=ミシェル広場にあったカフェ「カヴォー・デュ・ソレイユ・ドール(キャバレー黄金の太陽)」の地下で、1889年4月にレオン・デシャンによって創刊された芸術・文学雑誌『ラ・プリュム(筆)』の夜会が行われた。ピアノ伴奏による詩の朗読会で、アポリネールはここでアルフレッド・ジャリ、そして兵役を終えたばかりのアンドレ・サルモンらと出会った[15][21][22]。この出会いを機に、アポリネールは文学雑誌『イソップの饗宴』を創刊。ジャリ、サルモンのほか、トゥーサン=リュカ、ジョン=アントワーヌ・ノー、ジャン・ド・グールモン、ジャン・ロワイエールらが参加した[23][24]。創刊号には、この雑誌が文学作品や批評を掲載すること、およびいかなる流派にも属さないことが明確に記されており、アポリネールの「エスプリ・ヌーヴォー(新しい精神)」を反映するものであることがわかる[22]。実際、同誌には毎回「今月の書評」を掲載するほか、創刊号には1910年発表の処女短編集『異端教祖株式会社』に収められる「ク・ヴロヴ?」、第5号から第9号(1904年8月の最終号)までは1909年発表の代表作『腐ってゆく魔術師』が掲載されている[23]。さらにこれを機に、1904年、アルフレッド・ヴァレット、ジャリ、グールモン、ギリシャ出身の象徴主義の詩人ジャン・モレアス、小説『にんじん』を著したジュール・ルナール、象徴主義の詩人サン=ポル=ルーやアルベール・オーリエらによって象徴主義の雑誌として1890年に再刊された『メルキュール・ド・フランス』誌に初めて随筆を掲載した。

新しい精神 - キュビスム、性愛文学

1904年、母アンジェリックがパリ郊外イヴリーヌ県のル・ヴェジネに居を定め、アポリネールはまだ自活できるだけの経済力がなかったため、ル・ヴェジネとパリを行き来していた。当時、同じイヴリーヌ県のシャトゥー出身の画家アンドレ・ドランとモーリス・ド・ヴラマンクは1900年から同地で共同のアトリエを構えていた。アポリネールは二人にセーヌ河畔で偶然出会い、以後、交友を深めることになった。さらに、1905年には当時まだ貧しかった画家らが住んでいた木造家屋「洗濯船(バトー・ラヴォワール)」でパブロ・ピカソに会い、彼を介してここに住む詩人・画家のマックス・ジャコブらと親しくなった。『ラ・プリュム』誌の1905年5月号には「若者たち ― 画家ピカソ」と題する記事が掲載された[25]。キュビスムの発端となる『アビニヨンの娘たち』が描かれる直前のことであり、主に『サルタンバンクの家族』などの「バラ色の時代」の作品を扱ったものである[16]。

同年末頃から、同じく「洗濯船」に居住し、18歳で象徴主義演劇の劇団「芸術座(芸術劇場)」を立ち上げたポール・フォール主宰の雑誌『韻文詩と散文詩』に寄稿し始め、象徴主義の詩「自由詩」、「冒涜」やアンドレ・サルモン論を発表している[26]。この活動を通じて、特にジャン・モレアス、マティス、ピカソの芸術論『線の理論』(1905年)で知られる亡命ユダヤ系ポーランド人の美術批評家メシスラス・ゴルベール[27] と頻繁に行き来するようになった。

再び性愛小説に取り組み、1907年に『一万一千本の鞭』を発表した。これも当初は作者名が「G. A.」とイニシャルで示され[28]、これがアポリネールの作品であることを知っていたのは友人だけであった。本書は発禁処分を受け、アポリネール作として再刊されたのは1970年のことである[29]。

『ラ・プリュム』誌のへの寄稿を通じて交友も活動の場も広げたことで、他の雑誌や新聞に美術や文学に関する記事を発表する機会が増えた。その一つが、前衛詩人・文芸評論家の友人ルイ・ド・ゴンザグ=フリックを介して知り合ったジャン・ロワイエールが主宰する象徴主義の雑誌『ラ・ファランジュ』である[1][21]。この雑誌は1906年7月から1914年5月まで刊行されたが[30]、この寄稿において特に重要なのは、アポリネールが1908年1月号の同誌において絶賛したロワイエールの『ナルシスの裸の妹』の作品論としてアポリネール自身のナルシス論を提示していること、そして『ラ・プリュム』誌に掲載された、ナルシス神話に基づく『腐ってゆく魔術師』の最終章として翌2月号にロワイエールの影響下に書かれた「オニロクリティック」が掲載されたことである[31]。また、この時期にはマティス、ジョルジュ・ブラック、ロベール・ドローネーに出会い、フォーヴィスムの画家に関する評論や、ヴィクロツ=エミール・ミシュレ、ポール=ナポレオン・ポワナールとの共著『象徴主義の詩 ― アンデパンダン展 (1908) における詩人たちの午後』における「新ファランジュ」論[32] など芸術・文学評論を次々と発表した。また、1909年に1814年のマルキ・ド・サドの没後初めて作品集を編纂し、70ページ以上の紹介文と注釈を書き[33]、後の(主にシュルレアリストらによる)サド再評価につながった。

ローランサン -「ミラボー橋」

マリー・ローランサンと出会ったのは、1907年5月、『アヴィニョンの娘たち』を発表したピカソの個展が開かれていたクロヴィス・サゴ画廊においてであった[4]。当時まだアカデミー・アンペールの画学生であったローランサンもまた、「洗濯船」に出入りするピカソらの前衛画家らと交友を深めていた。翌1908年にピカソがアンリ・ルソーの『女性の肖像』(ピカソ美術館蔵)古物商で偶然見つけ、わずか5フランで購入したのを機に、「洗濯船」のピカソのアトリエでルソーを励まし称える夜会を開催した。当時の前衛芸術家らの流儀で面白半分に行ったこの夜会には、アポリネール、ローランサンのほか、マックス・ジャコブら「洗濯船」の芸術家を中心とするモンマルトルのボヘミアンたちが多数参加し、ルソーの生涯においても「洗濯船」の歴史においても重要な出来事となった[34][35]。

ローランサンとの恋愛関係は5年ほど続いたが、アポリネールは彼女の作品を絶賛する記事を発表して画家としての成功を助け、出会ってから2年後の1909年には彼女が住むパリ郊外のオートゥイユ(現パリ16区)にアパートに移り住んだ。アンリ・ルソーが二人を描いた《詩人に霊感を与えるミューズ》(バーゼル市立美術館蔵)を発表したのも1909年のことである[36]。オートゥイユを去るのは1912年8月、モナ・リザ盗難事件後のことだが、ローランサンとの関係は、「ミラボー橋の下をセーヌ河が流れ / われらの恋が流れる」で始まる堀口大學の名訳「ミラボー橋」[37] をはじめとする多くの優れた詩を生み出すことになった。

1909年には『メルキュール・ド・フランス』誌に「恋を失った男の歌」などの代表作を発表するほか、1月から11月まで『レ・マルジュ(欄外)』誌にルイーズ・ラランヌという女性名で「女流文学論」などの評論や詩を発表した。これは、コレットのような女性作家が登場し、1904年には女性向け雑誌『ラ・ヴィー・ウールーズ(幸せな人生)』の寄稿者らがフェミナ賞を創設するなど、文学界における「女流文学」の台頭を受けてのこととされる。ルイーズ・ラランヌことアポリネールは、コレットについて「魅力的であるには違いないが、あまりに独立心が強すぎる」と評しており、奔放な私生活に言及している可能性もあるが、概ね好意的に評価している[38]。

11月には小説『腐ってゆく魔術師』がアンドレ・ドランの挿絵(版画)入りで刊行された。翌1910年には短編集『異端教祖株式会社』を発表。ゴンクール賞候補作になった(同年の受賞作はルイ・ペルゴーの短編集『キツネからカササギまで』)[5][39]。さらに1911年3月には処女詩集『動物詩集』がラウル・デュフィの挿絵(版画)入りで発表された。この詩集に収められた詩はすべて動物を描いたものであり、その多くがフランシス・プーランクによって作曲され、アルバム名もそのまま『動物詩集』として発表されている[40]。

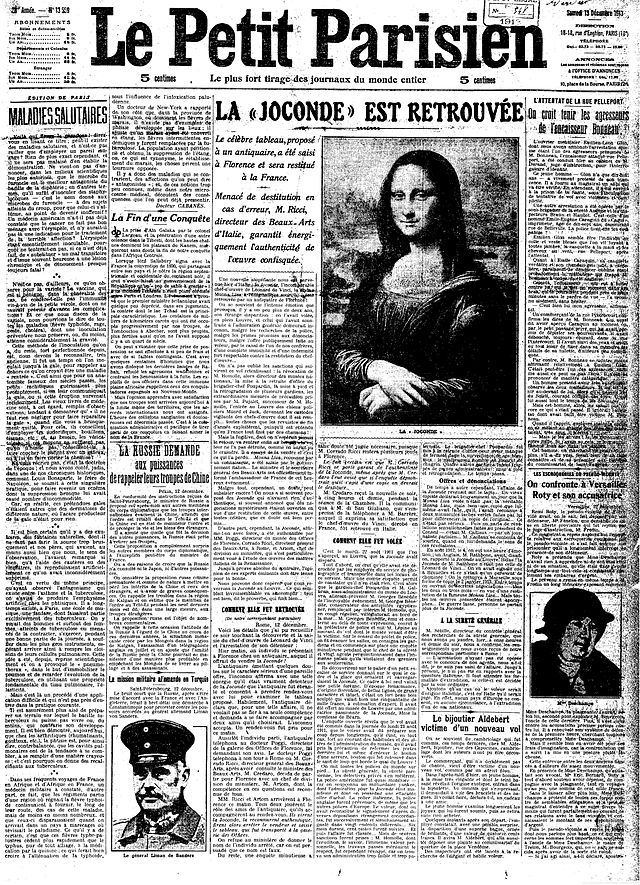

モナ・リザ盗難事件

1911年8月21日にルーヴル美術館からレオナルド・ダ・ヴィンチの《モナ・リザ》が盗まれたとき、アポリネールは共犯の疑いでサンテ刑務所に収容された。これについては、アポリネール(または彼を含む前衛画家や詩人)が、一種の挑発として《モナ・リザ》(またはルーヴル)を「燃やしてしまえ」と言い放ったこととしばしば関連付けられるが[41][42]、彼はこうした発言のために窃盗容疑をかけられたわけではない。当時彼の秘書(または雑用係)をしていたベルギー生まれのジェリ・ピエレがルーヴル美術館から古代の小彫像を盗み出した事件との関連で逮捕されたのである。ピエレはすでに数年前にルーヴルから盗んだ彫像2点をピカソに売りつけ、姿をくらましていた。パリに戻ったときにアポリネールの秘書として雇われたが、1911年5月に再びルーヴルから彫像を盗み出した。住み込みの秘書であったため、盗品はアポリネールのアパートに置かれていた。この3か月後にモナ・リザ盗難事件が起こったのである。犯人逮捕のために国境を封鎖するほどの大事件となり、ピエレの窃盗に気づいていたアポリネールは不安にかられた。ピエレに返却するよう勧めたが、彼はこれに応じるどころか、むしろ買い手を探してほしいと言うばかりであった。アポリネールはピカソに相談した。買い取った彫像が盗品であることを知らなかった彼は愕然とし、セーヌ川に投げ捨てようという話にすらなったが、それもためらわれ、当時、アポリネールが寄稿していた『パリ・ジュルナル』紙に頼んで、匿名で盗品を返してもらうことになった。『パリ・ジュルナル』紙はこれを引き受けたが、警察の目に留まり、アポリネールは家宅捜査を受けて逮捕・投獄され、ピカソも召喚された[43][44]。

アポリネールの逮捕に対して、釈放を求める署名運動が起きた。署名を主導したのはアンドレ・ビイ(Andre Bie)やルネ・ダリーズで、他にオクターヴ・ミルボー、アンドレ・サルモン、アンリ・バルビュスらがアポリネールを擁護した。しかしアポリネールに反感を持つ者も多く、形勢は五分五分となった[45]。結局は、すでにパリからベルギーへ逃亡したピエレが予審判事宛にアポリネールの無罪を証明する手紙を送ったため、1週間後に釈放されることになったが、アポリネールもピカソも外国人であったために、新聞にゼノフォビア的な記事を書き立てられ、大きな精神的痛手を負うことになった(真犯人ビンセンツォ・ペルージャが逮捕され、《モナ・リザ》がルーヴル美術館に返却されたのは2年後のことである)[44][43]。「ラ・サンテ刑務所にて(獄中歌)」は、このとき、文字通り、獄中で書かれた詩である。また、この事件が起こったときには、ローランサンの心も離れていたとされる[4][46]

『レ・ソワレ・ドゥ・パリ』誌

こうしたアポリネールを励まし支援するために、彼の古くからの友人であるアンドレ・ビリー、ルネ・ダリーズ、アンドレ・サルモン、アンドレ・チュデスク[47] が新しい活動の場として1912年2月、月刊美術・文学雑誌『レ・ソワレ・ドゥ・パリ』を創刊した[48][49][50][51]。経済的な理由により、1913年6月の第17号でいったん終刊となり、同年11月にアポリネールが編集長となって再刊された。このため、第17号までを第一シリーズ、これ以後、第一次大戦が勃発した1914年の8月の最終号までを第二シリーズとしている。第一シリーズの寄稿者はジャック・ディソール、フランシス・カルコ、ジャン・ポーランらを含む多彩な顔ぶれだが、第二シリーズはむしろ芸術評論誌として重要な役割を担うことになり、アポリネールが後に「カリグラム」と名付ける「絵画詩」を同誌に発表することになるのも、このような文脈においてである[52]。また、本誌掲載の「ミラボー橋」、「地帯」、「クロチルド」、「アンニー」、「狩の角笛」、「マリー」などは1913年刊行の代表作『アルコール』に収められ、美術評論は『キュビスムの画家たち』として同じく1913年に刊行されることになる。詩集の書名は、当初は『蒸留酒』する予定であったが、最終的にはより奇抜な『アルコール』とした[1]。

詩集『アルコール』

詩集『アルコール』には過去15年にわたって書かれた詩が収められているが、編纂時に伝統的な詩法に反して句読点をすべて削除した自由律を用いた。これについて詩人は、「本当の句読点」とは「詩句の持つリズムと区切り」であり、「他のものは必要がない」からであると説明している[37][53][54]。浅野晃は、アポリネールは「『アルコール』を出すに及んでまったく独自の詩人となった」とし、さらに金子光晴の言葉を引用して、「フランスの詩はアポリネールでまったく違ってしまった」と評している[55]。また、窪田般彌は、1913年刊行の2冊の画期的な書物『アルコール』と『キュビスムの画家たち』によって、アポリネールは「時代のパイオニア」となったと表現している[5]。

美術評論『キュビスムの画家たち』

『キュビスムの画家たち』は、「新しい画家たち」としてピカソ、ブラック、ローランサン、ジャン・メッツァンジェ、アルベール・グレーズ、フアン・グリス、フェルナン・レジェ、フランシス・ピカビア、マルセル・デュシャンを紹介している[56]。アポリネールは本書によって美術史上の革新運動の主導者・指導者として位置付けられることになるが、同時にまた、副題「美の省察」が示すように、本書はキュビスムの画家論・作品論にとどまらず、アポリネール自身の芸術論・詩論でもある[57]。

だが、一方で、このような独自の芸術論・詩論に基づいてキュビスムをあまりにも強く支持したために、翌1914年、1910年5月以降担当していた『ラントランジジャン(非妥協者)』の芸術欄が廃止されることになった[1]。サルモンの仲介で参加した同紙は、当時、パリで最も販売部数の多い夕刊紙であり、アンドレ・ビリー、アラン=フルニエ、マックス・ジャコブらも寄稿していた。いわば、美術評論家としての地位を確立することになった重要な活動の場だったのである[58]。

さらに同じ1913年に発表した冊子『未来派の反伝統 ― 宣言・総括』[59] は、イタリア未来派に対するアポリネールの擁護か批判か、解釈が分かれているが、少なくとも評論家アポリネールは、未来派をキュビスムに対立する運動として位置づけており、一方で個人的にはフィリッポ・トンマーゾ・マリネッティやウンベルト・ボッチョーニを評価していたと考えられる[60]。

カリグラム

図形詩とも呼ばれる「カリグラム」は、詩行を並べてある図形や絵を表わす方法であり、すでに古代ギリシア時代から存在したが[61]、文字を美しく書く(描く)カリグラフィー(書道を含む)と表意文字を意味するイデオグラムを組み合わせたかばん語として「カリグラム」という言葉を生み出したのはアポリネールであり[53]、彼はこのような表現によって「芸術、音楽、絵画、文学の統合」への一歩を踏み出したとされる[62]。最初のカリグラム詩は、『レ・ソワレ・ドゥ・パリ』誌第25号に掲載された「手紙・大洋 (Lettre-Océan)」であり、最も頻繁に引用されるのは、没後の1918年に出版される『カリグラム』所収の詩「二等牽引砲兵」に含まれる5つのカリグラム、特に文字でエッフェル塔を描いたものである。このエッフェル塔は « Salut monde dont je suis la langue éloquente que sa bouche ô Paris tire et tirera toujours aux allemands » という文章によって構成されている。これはエッフェル塔が世界に語りかけるという想定で、「こんにちは、世界よ。私はその(世界の)雄弁な舌だ。その口であるパリは(おお、パリよ)現在もそして未来も、ドイツ人らに対して舌を出している(侮蔑している)のだ」(試訳)という意味であり、第一次大戦中に書かれたこのカリグラムは、エッフェル塔をフランスの力の象徴として表現していると解釈される[63]。

第一次大戦 - 兵役志願、負傷

1914年7月、文芸新聞『コメディア』からの依頼で、画家・風刺漫画家のアンドレ・ルーヴェールとともにカルヴァドス県ドーヴィルの夏の音楽・芸術の祭典を取材することになった。だが、第一次大戦の勃発により7月31日に総動員令が発せられたため、急遽、パリに戻った。現在目にすることのできるアポリネールの動画は、このとき、ポワソニエール大通りのある店舗で実験的に撮影されたものである[64][65]。

総動員令が発せられたとはいえ、アポリネールのような外国人は対象外であり、志願したとしても許可が下りるのは難しかったが、にもかかわらず、彼は8月10日、帰化申請と併せて兵役に志願した[1]。9月に戦争の脅威が迫るパリを離れて南仏ニースに向かった。許可が下りるのを待つ間に、ルイーズ・ド・コリニー=シャティヨン(通称「ルー」)に出会った。かつてジュヌヴィエーヴ=マルグリット=マリー=ルイーズ・ド・ピヨー・ド・コリニー=シャティヨン伯爵夫人を名乗った女性だが、2年前に離婚し、当時はサン=ジャン=カップ=フェラの従姉のもとに身を寄せていた。アポリネールは彼女宛に1914年9月28日から1916年1月18日までの間に220通の手紙を書いている[4]。また、ルー宛の手紙に書かれた詩は没後『ルー詩篇』として刊行されることになる。

12月4日に兵役志願の許可が下り、12月6日にニームの野戦砲兵第38連隊に入隊した。年末に休暇を取ってルーに会いにマルセイユに行ったが、ルーにとっては戯れの恋にすぎないことをアポリネールは感じ取っていた[4]。1915年1月2日、休暇から戻る車中で、アルジェリア人(オラン在住)の女性マドレーヌ・パジェスに出会った。これ以後、ルーに対してと同様に、マドレーヌ宛に200通余りの手紙を送り、後に『マドレーヌへの秘めごとの詩篇』(1949年、代表的な性愛の詩として知られる「きみのからだの九つの扉」を含む)および『思い出のように優しく』(1952年)と題して刊行されることになる。アポリネールはマドレーヌの母親に結婚を許可され、1915年末の数日の休暇を婚約者としてオランのマドレーヌの家で過ごすことになった[1][4]。

この間、1915年11月18日に、アポリネール自身の希望によりマルヌ県タユールの第96歩兵連隊に配属された。1916年3月9日に帰化申請が許可された。だが、この直後の3月17日、最前線の塹壕で流れ弾を受けた。弾丸はヘルメットを貫通して右のこめかみに食い込んだ。野戦病院で応急手術を受けた後パリに移送され、3月28日にヴァル・ド・グラース病院に入院したが、友人セルジュ・フェラが勤務していたイタリア病院に転院することになった。さらに、この外傷により血腫が生じ、5月にヴァル・ド・グラース陸軍病院別館で開頭による血腫除去術が行われた[66]。多くの友人が見舞いに来た。その一人が、かつてモンパルナスで会った女性、アポリネールが「きれいな赤毛の女」と呼んだジャクリーヌ・コルブ[67] であった。ジャクリーヌは献身的に看病した。1916年5月17日、クロワ・ド・ゲール勲章を受けた。

シュルレアリスムの先駆

1917年に入ってようやく文学活動を再開し、アンドレ・ブルトンやフィリップ・スーポー、ピエール・ルヴェルディら後のシュルレアリストとの交流が始まった。同年3月にはルヴェルディ、マックス・ジャコブとともに前衛芸術・文学雑誌『南北』を創刊。パリの2つの前衛芸術家・文学者の活動拠点モンマルトル(パリ北部)とモンパルナス(パリ南部)をつなぐ地下鉄が開通したことに因んで命名され、この2つの拠点をつなぐことを意図したものであった[68]。

1917年から翌年にかけて、アポリネールは≪メルキュール・ド・フランス≫誌の消息欄に、ユリアヌスやプリニウスが書いている荒唐無稽な話を取り上げて、王にさせられた犬の名前を引用した。それによれば、紀元230年頃に、とある君主が復讐のためにスエニングという名前の犬をノルウェー王に推挙したということである。[69]

1917年5月18日、シャトレ座でジャン・コクトーの台本、エリック・サティの音楽、ピカソの舞台芸術、レオニード・マシーンの振付による前衛バレエ『パラード』の初演が行われた。このプログラムを書いたアポリネールは、ここで初めて「シュルレアリスム」という言葉を用いた。ただし、厳密にはハイフンの入った形容詞 sur-réaliste として使用し、翌1918年刊行・上演の自作『ティレジアスの乳房』の序文で surréalisme と表記した[5]。『ティレジアスの乳房』は文字通り、シュルレアリスム演劇の先駆となった[70]。

1918年4月にメルキュール・ド・フランス出版社から『カリグラム』(副題:平和と戦争の詩篇 1913-1916)刊行。5月2日にサン=トマ=ダカン教会でジャクリーヌと結婚。立会人はピカソと美術商アンブロワーズ・ヴォラールであった。ジャン・コクトーは祝いにエジプトの小彫像を贈り、アポリネールはこれに対して感謝の詩を贈っている[66]。だが、同年11月9日、わずか半年の結婚生活の後、スペイン風邪により38歳で死去。軍人障害年金及び戦争の犠牲者に関する法典[71] (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre) により、戸籍に「フランスのために死す」と記された[72]。

1967年に死去したジャクリーヌとともに、ペール・ラシェーズ墓地に眠る。

Remove ads

作品

要約

視点

著書

詩集

小説・短編集

評論

演劇

書簡集

日本語訳

アポリネールの詩は主に堀口大學訳として知られる。窪田般彌はアポリネールのほとんどの作品を翻訳している。また、鈴木豊も主に散文作品を訳しており、性愛文学作品『若きドン・ジュアンの冒険』と『一万一千の鞭』は須賀慣の名義で訳している。全集は1959年に紀伊國屋書店から全1巻で刊行され、1979年に青土社から『アポリネール全集』全4巻が刊行された。

動物詩集

- 堀口大學訳『動物詩集 ― オルフェさまのお供の衆』第一書房、1925年、改題『動物詩集 又はオルフェさまの供揃い』求龍堂、1978年

- 窪田般彌訳『アポリネール動物詩集』評論社(児童図書館・絵本の部屋)絵:山本容子、1991年

腐ってゆく魔術師

- 窪田般彌訳『腐ってゆく魔術師』青銅社、1978年(アンドレ・ドラン挿絵)、沖積舎、2014年

虐殺された詩人

- (虐殺された詩人 / 月の王 / ジョヴァンニ・モローニ / ご寵愛を受けた女 / 影が消えた / 死後の婚約者 / 青い目 / 神さまとして崇められた不具者 / 聖女アドラータ / おしゃべり回想 / 男女混成賭博クラブでの出会い / 現代魔術の小処方箋 / 鷲狩り / アーサー、過ぎし日の王、来るべき日の王 / 友メリタルト / 仮面の砲兵伍長の事件、すなわち復活した詩人)

- 窪田般彌訳「仮面の砲兵伍長奇談すなわち蘇生した詩人:アンドレ・デュポンの思い出に」「影の散歩」窪田般彌、滝田文彦共編『フランス幻想文学傑作選 3 (世紀末の夢と綺想)』白水社、1983年所収(目次・書誌情報)

異端教祖株式会社(本書所収作品を含む)

- (プラーグで行き逢った男 / 涜聖 / ラテン系のユダヤ人 / 異端教祖 / 教皇無謬 / 神罰三つの物語 / 魔術師シモン / オトゥミカ / ケ・ヴロ・ヴェ? / ヒルデスハイムの薔薇 あるいは東方三博士の財宝 / ピエモンテ人の巡礼 / オノレ・シュブラックの失踪 / アムステルダムの船員 / 徳高い一家庭と負篭と膀胱結石の話 / 詩人のナプキン / 贋救世主アンフィオン ― ドルムザン男爵の冒険物語)

- (窪田般彌訳のほか、ガイド / 傑作映画 / ロマネスクな葉巻 / レブラ / コックス=シティ / 遠隔操作)

- 祖父江登訳『偽救世主ランフイヨン:或はドルムザム男爵の冒険』紅玉堂書店、1930年

- 辰野隆、鈴木信太郎、堀辰雄共訳『贋救世主アンフィオン:名ドルムザン男爵の冒険物語』野田書房、1936年(目次・書誌情報)/楡書房、1976年/沖積舎、2005年

- 川口篤訳『オノレ・シユブラツクの喪失・アムステルダムの水兵』白水社(仏蘭西語入門叢書 第3篇)1934年

- 堀辰雄訳『アムステルダムの水夫』山本書店(山本文庫18)1936年(目次・書誌情報)

- 窪田般彌訳『ヒルデスハイムの薔薇 他十五篇』角川書店(角川文庫)、1961年

- 窪田般彌訳『アポリネール傑作短篇集』福武書店(福武文庫)1987年。改訳版

若きドン・ジュアンの冒険

- 硲陽一郎訳『若きドン・ジュアンの冒険』学芸書林、1971年(書誌情報)

- 福富操訳『ドン・ジュアン手柄話』出帆社、1975年

- 須賀慣訳『若きドン・ジュアンの冒険』角川文庫、1975年(2010年に電子書籍化)/富士見ロマン文庫、1983年/グーテンベルク21(Kindle版ほか)、2015年

- 窪田般彌訳『若きドン・ジュアンの手柄ばなし』河出書房新社(河出文庫)1997年

一万一千本の鞭

- 学芸書林編集部訳『壱万壱千鞭譚』学芸書林、1972年

- 須賀慣訳『一万一千本の鞭 ― 太守の色道遍歴』二見書房、1972年(書誌情報)

- 須賀慣訳『一万一千本の鞭』角川文庫(書誌情報)、1974年(2010年に電子書籍化)/富士見ロマン文庫、1983年

- 飯島耕一訳『一万一千の鞭』河出文庫、1997年

キュビスムの画家たち(美の省察)

- 斎藤正二訳『キュビスムの画家たち』緑地社、1957年

- (美の省察 / 新しい画家たち / ピカソ / ジョルジュ・ブラック / ジャン・メザンジェール / アルベール・グレエズ / マドモワゼル・マリ・ローランサン / ジュアン・グリ / フェルナン・レジェ / フランシス・ピカビア / マルセル・デュシャン)

- 江原順、小海永二共訳『立体派の画家たち ― 美学的省察』昭森社(今日の芸術叢書2)1957年

その他

- 根岸達夫『愛の神秘』浪速書房、1969年(書誌情報)

- 安堂信也訳「ティレシアスの乳房」『現代世界演劇1 ― 近代の反自然主義 (1)』白水社、1970年所収

- 堀口大學訳『アポリネール遺稿詩篇』昭森社、1972年(書誌情報)

- 窪田般彌訳『詩の朗読会 フランス編』河出書房新社(河出文庫)2003年

- 大橋尚泰訳「二等牽引砲兵」『フランス人の第一次世界大戦 - 戦時下の手紙は語る』、えにし書房、2018年所収

詩集、全集

- 堀口大學訳『アポリネエル詩抄』第一書房、1928年(目次・書誌情報)

- 堀口大學訳『アポリネール詩集』創元社(世界現代詩叢書 第7)1953年(目次・書誌情報)

- 堀口大學訳『アポリネール詩集』新潮文庫、1954年、改版1969年、2007年(目次・書誌情報)

- 飯島耕一訳『アポリネール詩集』彌生書房(世界の詩45)1967年

- (詩集『アルコール』より / 地帯 / ミラボー橋 / 恋を失った男の歌 / いぬサフラン / アンニー / クロチルド / 行列 / マリジビル / 旅行者 / マリー / 白い雪 / アンドレ・サルモンの結婚式で読まれた詩 / わかれ / 門 / ランダー街の移民 / ローズモンド / ライン河の夜 / ローレライ / 婚約 / 一九〇九年 / ラ・サンテ監獄で / 狩の角笛 / 詩集『カリグラム』より / 窓 / 月曜日クリスチーヌ街 / 演習 / 恋の歌 / 美しい赤毛の女 / その他の詩 / 映画に行くまえ / 一篇の詩 / 税関吏の思い出 / (おまえのことを……) / ルウの花飾り / 四十雀 / きみが頽廃について語ったので… / きみのからだの九つの扉 / 第二の秘詩 / マドレーヌ一人に / 第四の秘詩 / 塹壕)(目次・書誌情報)

- 窪田般彌訳『アポリネール詩集』ほるぷ出版、1982年

- 窪田般彌訳『アポリネール詩集』小沢書店(双書・20世紀の詩人1)1992年

- 鈴木信太郎、渡辺一民編『アポリネール全集』紀伊國屋書店、1959年、普及版1964年

- (鈴木信太郎、川口篤、佐藤朔、室井庸一、渡辺一民訳「異端教祖株式会社」、渡辺一民訳「キュービスムの画家たち」、福永武彦、村松剛、菅野昭正、渡辺一民訳「アルコール」、鈴木信太郎、山川篤、佐藤朔、菅野昭正、渡辺明正、渡辺一民、室井庸一訳「虐殺された詩人」、佐藤朔、窪田啓作、菅野昭正、飯島耕一、渡辺一民訳「カリグラム」、渡辺一民訳「波浪」、渡辺一民訳「軍旗」、佐藤朔訳「カーズ・ダルモン」、窪田啓作、渡辺一民訳「発射光」、飯島耕一訳「月の色の砲弾」、菅野昭正訳「星がたに傷ついた頭」、若林真「新精神と詩人たち」、清水徹訳「新しい詩人たち」、鈴木信太郎、渡辺一民訳「腐ってゆく魔術師」、白井浩司、阿部良雄訳「美術論集」、金子博訳「作家論集」)(目次・書誌情報)

- 『アポリネール全集』(全4巻)青土社、1979年

- 第1巻:堀口大學訳「動物詩集 ― またはオルフェ様の供揃え」/ 飯島耕一、入沢康夫、窪田般彌訳「アルコール」/ 飯島耕一訳「カリグラム ― 平和と戦争の詩 (1913-1916)」/ 堀口大學訳「遺稿詩篇」

- 第2巻:窪田般彌訳「腐ってゆく魔術師」、「異端教祖株式会社」、「虐殺された詩人」、「拾遺コント集」

- 第3巻:宇佐美斉訳「坐る女 ― 現代の風俗と驚異の物語(フランスおよびアメリカ年代記)」/ 飯島耕一訳「一万一千の鞭(抄)」/ 窪田般彌訳「若きドン・ジュアンの手柄咄」/ 安東信也訳「ティレシアスの乳房 ― シュルレアリスム演劇」/ 釜山健訳「時の色 ― 韻文による三幕劇」/ 窪田般彌訳「カザノヴァ ― パロディ風喜劇」

- 第4巻:ミシェル・デコーダン編、堀田郷弘訳「ルーへの手紙」、「友人たちへの手紙」

作品を含む研究書

- 河上徹太郎『アポリネールの恋文』垂水書房、1965年

- 飯島耕一『アポリネール』美術出版社(美術選書)1966年(目次・書誌情報)

- ピエール・マルセル・アデマ『虐殺された詩人 アポリネール』鈴木豊訳、講談社、1977年

- ジョルジュ・ヴェルニュ『アポリネールの情熱的生涯』吉田軍治訳、牧神社、1977年

- 『ユリイカ:特集アポリネール』(青土社、1979年1月号)(訳詩のほか、滝田文彦「アポリネールの今日的意義」、湯浅博雄「アポリネールの現代性」、宇佐美斉「夢みられた自伝」、堀田郷弘「ルーへの手紙」、河盛好蔵「ミラボー橋界隈」、佐藤朔「アポリネールのシャンソン」、ジャン・モレ、ジャン・コクトー、アントワーヌ・フォンガロのアポリネール論、飯島耕一、鈴木志郎康の対談「現代詩から見たアポリネール」)

- 堀田郷弘『アポリネールの恋の詩と真実』高文堂出版社(人間活性化双書)1988年

Remove ads

影響

アポリネールの詩は、フランシス・プーランク(声楽曲『動物詩集』、歌劇『ティレジアスの乳房』など)、ドミートリイ・ショスタコーヴィチ(『交響曲第14番』第3楽章から第8楽章)、ボフスラフ・マルティヌー、ジャック・ルゲルネイ、モーリス・ジョベール、イヴ・ナット、アルテュール・オネゲル、ルネ・レイボヴィッツ、イザベル・アブルケル、レノックス・バークリー、ギィ・サクル、カイヤ・サーリアホ、クシシュトフ・バツレフスキ、ラファウ・アウグスティン、ジャン・アプシル、ルカーシュ・フルニーク、リオネル・ドーネ、レオ・フェレ、イェンス=ペーター・オステンドルフ、アリアンナ・サヴァール、ウィル・トッド、ハワード・スケンプトン、アール・キムなど多くの作曲家が曲を付けている。最も多くの曲を発表しているのはプーランクであり、また、レオ・フェレをはじめとして複数の作曲家が「ミラボー橋」を声楽曲として発表している[73]。

アポリネールの肖像として、上述のアンリ・ルソー作《詩人に霊感を与えるミューズ》(油彩、1909年、バーゼル市立美術館蔵)のほか、ジョルジュ・デ・キリコ《ギヨーム・アポリネールの(予兆的)肖像》油彩、1914年、国立近代美術館蔵)[74] が有名だが、「予兆的」という言葉は、この2年後にアポリネールが第一次大戦で弾丸を受けたこめかみに傷があるからであり、後に題名に追加されたものである[75]。また、マリー・ローランサンも《アポリネールと彼の友人たち》(油彩、1909年、国立近代美術館蔵)などにアポリネールを描いている。このほか、パブロ・ピカソ《二分された頭像(アポリネールの肖像)》(木炭画、1908年、ピカソ美術館蔵)、マルク・シャガール《アポリネールへのオマージュ》(油彩、1913年、ファン・アベ美術館)、マルク・シャガール《アポリネールの肖像》(水彩、1913-1914年、国立近代美術館蔵)[76]、ルイ・マルクーシ《監獄のアポリネール》版画、1911年、パリ市歴史図書館)、ロベール・ドローネー《ギヨーム・アポリネールの肖像》(グアッシュ、1911-1912年、国立近代美術館蔵)[77] マルセル・デュシャン《アポリネールの肖像(パイプをふかす横顔》(クレヨン画、1912年、個人蔵)など、アポリネールの肖像や彼の作品を題材にした絵画が多数制作され、2016年にはオランジュリー美術館で「アポリネール、詩人のまなざし」と題する展覧会が開催された[78]。

脚注

参考資料

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads