うお座

黄道十二星座の1つ ウィキペディアから

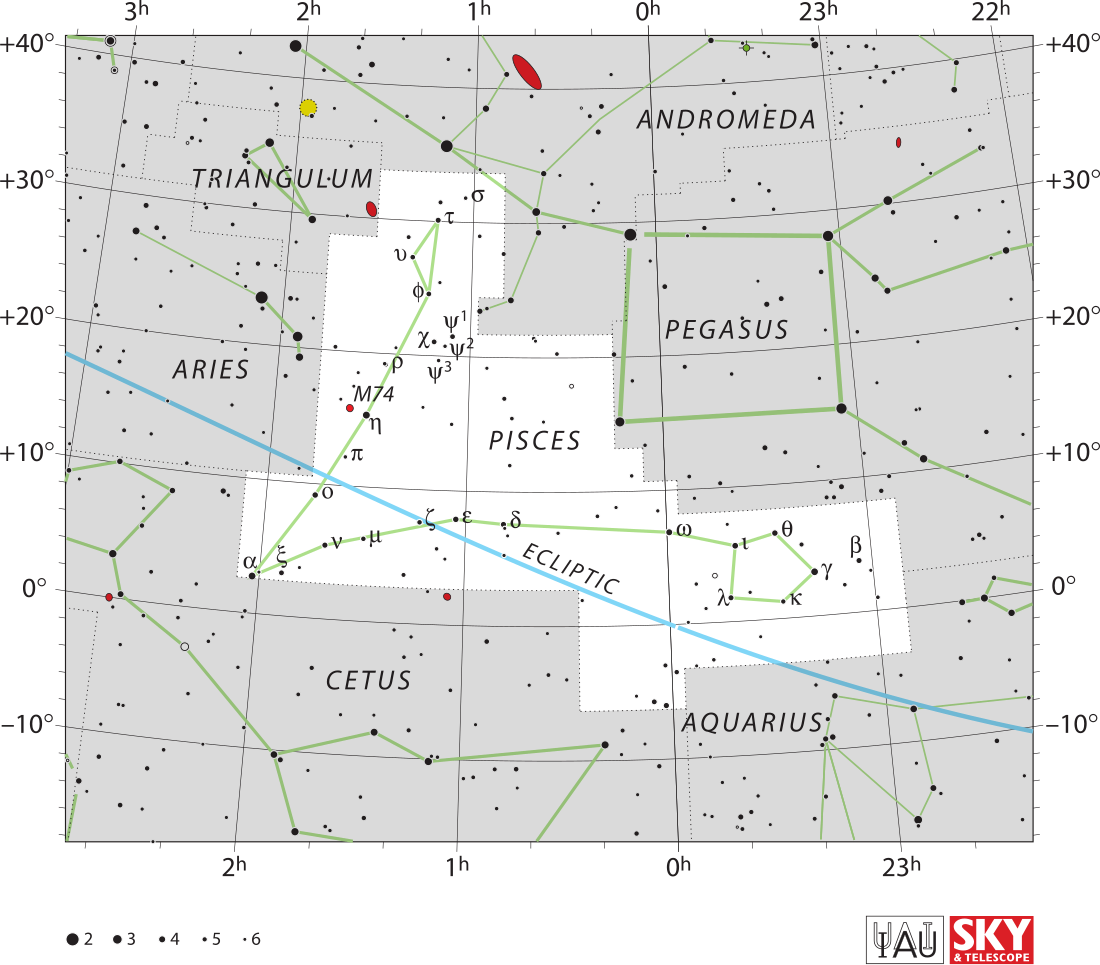

うお座(うおざ、魚座、Pisces)は、黄道十二星座の1つ。トレミーの48星座の1つでもある。最も明るい星でも4等星と、あまり目立たない星座である。ペガススの大四辺形の南にある、γ星、7番星、θ星、ι星、19番星、λ星、κ星が形作る環状のアステリズムは、欧米では Circlet と呼ばれる。21世紀現在、ω星の約7°南に春分点がある。

主な天体

恒星

→「うお座の恒星の一覧」も参照

以下の9個の恒星には国際天文学連合 (IAU) によって固有名が認証されている[2]。

- α星:4.11等[3]のA星と5.1等[4]のB星からなる連星系で、A・Bのどちらも分光連星の可能性を示唆されている。A星にはアラビア語で「ひも」を意味する言葉に由来する「アルレシャ[5](Alrescha[2])」という固有名が付けられている[6]。

- β星:5等星(4.52等[7])で、Circletの西、西の魚の口の位置に見える。「フムアルサマカ[8](Fumalsamakah[2])」という固有名がある。

- ζ星:5等星[9]。A星には、ヒンドゥーの月宿「ナクシャトラ」の第26宿レーヴァティ (Revati) に由来する「レーヴァティ (Revati[2])」という固有名が付けられている。

- η星:4等星(3.620等[10])ながら、うお座で最も明るい恒星。A星には「アルフェルグ[8](Alpherg[2])」という固有名が付けられている。

- ο星:4等星[11]。A星には「トルクラー[8](Torcular[2])」という固有名が付けられている。

- HD 1502:IAUの100周年記念行事「IAU100 NameExoworlds」でハイチに命名権が与えられ、主星はCitadelle、太陽系外惑星はIndépendanceと命名された[12]。

- HD 8574:IAUの100周年記念行事「IAU100 NameExoworlds」でフランスに命名権が与えられ、主星はBélénos、太陽系外惑星はBélisamaと命名された[12]。

- HD 218566:IAUの100周年記念行事「IAU100 NameExoworlds」でシリアに命名権が与えられ、主星はEbla、太陽系外惑星はUgaritと命名された[12]。

- WASP-32:IAUの100周年記念行事「IAU100 NameExoworlds」でシンガポールに命名権が与えられ、主星はParumleo、太陽系外惑星はViculusと命名された[12]。

上記以外に知られている恒星には以下のものがある。

星団・星雲・銀河

由来と歴史

うお座は古代メソポタミア文明に由来する星座とされる[14]。2匹の魚とそれから伸びる紐は、チグリス川とユーフラテス川をあらわし、紐が魚に繋がっているのは2本の川が合流することを表している。2匹の魚の間にあるペガススの大四辺形は、2本の川の間にあるバビロンまたは農地を表しているといわれる[15]。また2匹の魚のうち南の魚をツバメとして描いた図も遺されている[15]。

中国

中国の天文では、うお座の星々は二十八宿の室宿、壁宿、奎宿、婁宿にまたがって位置している。室宿では、27・29・33・30の4星が、みずがめ座、やぎ座の星とともに「塁壁陣」という星官を形作る[14]。壁宿では、32・45の2星が土木工事の役人を表す「土公」という星官を成す[14]。β・γ・θ・ι・ωの5星は雷を表す「霹靂」、κ、12、21、λの4星は雲と雨を表す「雲雨」という星官を成している[14]。奎宿では、τ・91・υ・φ・χ・ψ1の6星がアンドロメダ座の星とともに白虎の脚を表す星官「奎」を成している[14]。またδ・ε・ζ・μ・ν・ξ・αの7星は「外屏」という星官を成す[14]。婁宿では、σ・η・π・ο・104の5星が牧畜を管理する役人を表す「右更」という星官を成していた[14]。

神話

紀元前3世紀のギリシャ人学者エラトステネースの著書『カタステリスモイ[注 1]』では、シリアの女神デルケトーが誤ってマンビジ近くの湖に落ちたときに、彼女を助けた魚が天に上げられたとする神話を伝えている[14]。この神話では、デルケトーを助けた魚はみなみのうお座で、その2匹の子供がうお座であるとしている[14][16]。

紀元前1世紀の著述家ヒュギーヌスは著書『天文詩』の中で、紀元前4世紀以降の歴史家エリトリアのディオグネトスの伝える話として、美の女神アプロディーテーとその子エロースにまつわる神話を紹介している。アプロディーテーとエロースがユーフラテス川の近くを訪れたところ、突然、怪物テューポーンが現れた。驚いた2人は川に飛び込み、魚に姿を変えて逃げた[16]。また、ヒュギーヌスは著書『神話集』の中で、ユーフラテス川に落ちた鳩の卵を助けた2匹の魚をアプロディーテーが記念して星座とした、とする話を伝えている[14]。

呼称と方言

ラテン語の学名では Pisces と複数形となっている。これは2匹の魚と見做されていたことに由来しており、アラビア語名でも al-Samakatān (アッ゠サマカターン)と双数形をとっている。現代中国名(中文名)でも双魚座と呼ばれる。

日本では、1879年(明治12年)にノーマン・ロッキャーの著書『Elements of Astronomy』を訳した『洛氏天文学』が刊行された際に「魚」という訳語が充てられた[17]。その後は「雙魚」という訳語が使われるようになり、1908年(明治41年)4月に創刊された日本天文学会の会誌『天文月報』でも同年8月第5号から「雙魚」とした星図が掲載されていた[18]が、1910年(明治43年)2月に訳語が改訂された際に「雙魚」から「魚」に変更されている[19]。戦後の1952年(昭和27年)7月、日本天文学会は「星座名はひらがなまたはカタカナで表記する」[20]とした。このときに、Pisces の訳名は「うお」と定まり[21]、以降この呼び名が継続して用いられている。

脚注

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.