トップQs

タイムライン

チャット

視点

レバノンスギ

ウィキペディアから

Remove ads

レバノンスギ(レバノン杉、学名: Cedrus libani)は、マツ科ヒマラヤスギ属の針葉樹である。レバノンシーダーともよばれる[2][3]。

同じヒマラヤスギ属のヒマラヤスギと同様、名前に「スギ」が付いているがマツ科である。なおスギは同目ではあるもののスギ科(または広義のヒノキ科)スギ属であり、近縁ではない。

Remove ads

特徴

レバノン、シリアなどの高地が原産。冬の酷寒や夏の干ばつにも耐える性質を持つ[4]。

成木は高さは35メートル (m) 、幹回りの直径は2.5 mほどになる[4]。雪が多い地域で育つ針葉樹としてはめずらしく、枝はほぼ水平に伸ばす[4]。成熟した木から突然、重さ数トンほどの大きな枝が折れて落ちることが知られている[4]。樹皮は暗灰色で、香気のある天然樹脂を分泌する[4]。葉は暗緑色から青緑色の針状で、密生している[4]。1年おきにレモン大ほどある卵形の球果(松ぼっくり)ができ、成熟すると数多くの小さな種子を撒布する[4]。

古代においては中近東一帯に広く自生していたが伐採利用が大規模に進んだ結果[3]、レバノンスギの森は消滅し、現在においてはレバノン、シリア、トルコ南部のごく一部の孤立した山地に小規模に残存するのみとなり、保護扱いされている[4]。

レバノンスギの香気ある精油は消毒作用や防虫作用があることが知られており、現在でも衣服を食い荒らす虫の防虫剤として使われたり、またトルコ南部ではカトランというレバノンスギ材の木タール(乾留液)があり、木造建造物の虫食いや腐敗防止に使われている[4]。

レバノンの国旗および国章のデザインにも用いられている[3]。レバノンではレバノンスギが文化的に重要な木として人々に認識され、国の栄光は「永遠の象徴」であるレバノンスギにあるとしている[4]。レバノン当局では、最後に残った数少ないレバノンスギを保護する努力を行っているが、その名に反して、現在ではトルコ南部のタウルス山脈が代表的な自生地になっている[4]。なお、レバノン国内でレバノンスギが残存するカディーシャ渓谷と神の杉の森は世界遺産に登録されている。

Remove ads

歴史

要約

視点

現代から約1万年前には、地中海東沿岸からメソポタミア、ペルシア(現在のイラン)の南西部まで、レバノンスギの広大な森が広がっていた[4]。

ソロモンの神殿や、3000年前の遺跡から発掘された聖者の像にも使われており、古代社会では神聖な木として尊ばれていた[5]。

紀元前2000 - 1300年ごろのシュメールの『ギルガメシュ叙事詩』では、英雄ギルガメシュがレバノンスギの森の番人である半獣半神フンババを倒し、その力を誇示するため、レバノンスギの森を切り倒すという説話があり、自然に対する人間の優位性が表現されている[6]。

レバノンスギは、『旧約聖書』のいたるところに香柏(こうはく:香気のある針葉樹の意味)として出てくる[3]。紀元前830年頃、ソロモンは、レバノン杉の材でソロモン神殿の屋根や祭壇を造ったと伝えられ[4]、『列王記』の6章にこのことが詳述されている[7]。

木質部から美しい赤い色の材を採ることができ、香りが高く、丈夫で腐りにくく、サイズも大きいという特徴から船材としても重要であった[4][7]。良質の木材であり、古代エジプトやメソポタミアのころから建材や船材に利用されていた。その木材は、アッシリア、ペルシャ、バビロンなどの寺院や宮殿の建設にも使われた[4]。レバノンに住んでいた海洋民族のフェニキア人はレバノンスギを重要な交易品とし、この木を伐ってガレー船建造や家具の製作、木材・樹脂輸出を行い、全地中海へと進出したと考えられている[7][4]。古代エジプト人は、レバノンスギの樹脂を死体の防腐処理に使い、ファラオの墓にはレバノンスギ材の収納箱を置き、レバノンスギのおがくずをまき散らした[4]。

一方で上記のような需要によりレバノンスギは次々と伐採され、シュメール人の時代には既に資源が枯渇していたとされる。バビロン第1王朝のハンムラビが制定したハンムラビ法典には「レバノンスギの枝を一本でも傷つける者は、決して生かしておかない」との条文が設けられた[8]他、118年にローマ帝国の五賢帝の一人であるハドリアヌスは、皇帝の森まで作っている[9]。しかし、その後も保全活動が行われた地域は限定的であったという[4]。こうして豊かだったレバノンズギの樹林も底をつき、以来ほとんど回復しないまま現在わずかな保護林でしか見ることができなくなっている[7]。

レバノンスギも世界各国に移植されたり、実生で育てられたものもあり、イギリスなどヨーロッパ西部やアメリカ合衆国の公園にも、かなり早くから持ち込まれて育てられている[4][7]。植物学者ピエール・ブロンは、1553年にレバノンを訪れた際に発見し、自国フランスへ紹介している[10]。レバノンスギは、利用価値が高いため伐採されたり、戦火にあったりしたことで、現在、極端に減っている[11]。日本には極めて少なく、新宿御苑に明治初年に入ったとされ[12]、現在も植栽樹として利用されている[2]。

Remove ads

保全状況評価

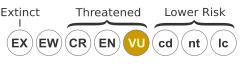

VULNERABLE (IUCN Red List Ver. 2.3 (1994))[1]

IUCNレッドリストでは、1998年版で軽度懸念に評価されたが、更新が必要とされている[1]。

レバノンスギの絶滅の危機を受け、2000年代から植樹活動が行われている。

画像

脚注

参考文献

関連文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads