アルジェリア人質事件

アルジェリアのイナメナス付近で2013年に起こった人質拘束事件 ウィキペディアから

アルジェリア人質事件(アルジェリアひとじちじけん)は、モフタール・ベルモフタールに率いられたイスラーム系武装集団が、アルジェリアのイナメナス付近の天然ガス精製プラントにおいて2013年1月16日に引き起こした人質拘束事件[2]。この事件は2002年から続くイスラーム過激派によるマグリブ反乱の一部である。

事件の背景

多くの民族が存在するマグリブ地域では様々な紛争が起こってきた。アルジェリアでは独立後続いてきた社会主義体制が終わり複数政党制となった1992年に行われた選挙でイスラム原理主義政党である「イスラム救国戦線」(FIS)が勝利したものの、軍部がクーデターを起こし選挙結果を無効としてしまったため、反発したイスラム救国戦線の一部であった「武装イスラム集団」(GIA)によるテロが頻発するようになっていった。その後、FISは政府と和解しGIAも弱体化したが、GIAの人や組織はアルカイダ系の「イスラーム・マグリブ諸国のアル=カーイダ機構」(AQIM)に受け継がれ、北アフリカはアルカイダの後方基地としての役割を果たすようになっていった。

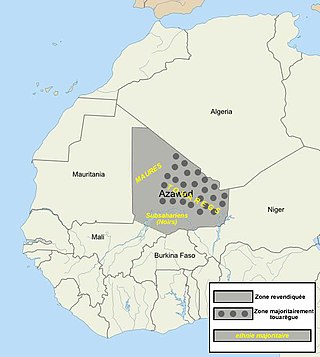

また、アルジェリアやその南にあるマリ、ニジェールなどでは独立を目指すトゥアレグ族(ベルベル系の遊牧民)の反乱が起きていた。もともと戦闘力に定評のある彼らはリビア内戦に傭兵として参加したことにより、革命に伴って流出した大量の兵器や戦闘経験といった軍事力を蓄えた[3]。彼らはマリで軍によるクーデターが発生したのを機にイスラム国家の建設を目指して2012年にアンサール・アッ=ディーン、西アフリカのタウヒードと聖戦運動(MOJWA)、AQIMといったイスラム過激派組織とも協力して反乱を起こし、マリ軍を追放して彼らの暮らすマリ北部(アザワド地域)の独立を宣言した。しかしまもなくトゥアレグ族組織(MNLA)と過激派が反発し戦闘が勃発、過激派がトゥアレグ族組織を打倒した。これにより、アザワド地域は事実上イスラム過激派の手に落ちる事態となった。

これらの事態を重く見た欧米、アルジェリアを含むアフリカ諸国はトランス・サハラにおける不朽の自由作戦、欧州連合マリ訓練ミッション、アフリカ主導マリ国際支援ミッションなどによって間接的にマリ軍を支援してきた。そんな中、マリ大統領の要請に応えてフランス軍が軍事介入し、2013年1月11日にアザワド地域に攻撃を開始した(セルヴァル作戦)。この攻撃に反発した過激派が起こしたのが今回の事件とみられている。

事件の経緯

要約

視点

2013年1月16日の早朝未明(CET、UTC+1) 、アルカイダ系の武装勢力「イスラム聖戦士血盟団」が、アルジェリア東部、リビア国境から60kmほど西にあるイナメナスから西南およそ40kmの位置にある天然ガス精製プラントを襲撃しはじめた。

襲撃された施設はアルジェリアの国営企業であるソナトラック、イギリスのBP、ノルウェーのスタトイルなどによる合弁企業によって経営されており[4]、建設には化学プラントの建造に実績のある日本の日揮も参加していた。年間生産量は90億立方メートルあり、アルジェリア国内でのガス生産の10%以上を生産するものであった[4]。

警備を行っていたアルジェリア軍の兵士が応戦したものの、イギリス人1人とアルジェリア人1人の計2人が死亡し、アルジェリア人150人とアメリカ人7人、日本人10人、フランス人2人、イギリス人2人、アイルランド人1人、ノルウェー人13人[4] などを含む外国人41人[5] が人質として拘束された。犯行グループはフランス軍によるセルヴァル作戦の停止、政府に逮捕されたイスラム過激派メンバーの釈放などを要求した[6]。アルジェリア人の人質の一部は後に解放された[5]。

アルジェリア軍は事件を受けてすぐに現場付近に展開、施設を包囲し[6]、人質の出身地である諸国も特殊部隊を現地に派遣し、要請があれば救出に動くべく準備を整えていた[7]。 17日、アルジェリア軍が作戦行動を開始[7]。ヘリコプターで空爆するなどの攻撃を行った[8]。21日、アルジェリア軍の特殊部隊が現場に突入、制圧して作戦は終了した[9]。この行動について、アルジェリアのサイード情報相は、過激派が人質を連れてマリ北部に逃げ込む事を防ぐためのやむを得ない行動であったとしている[8]。

アルジェリア政府によると、この戦闘で685人のアルジェリア人労働者、107人の外国人が解放された一方、少なくとも23人の人質と、29人の武装勢力が死亡したとしている。 また、武装勢力の残りの3人は、アルジェリア当局に拘束された模様[10] 。

21日深夜に日本国政府が7人の日本人の死亡を確認した。アルジェリア政府は、8か国の合わせて37人が死亡したと発表している[11]。24日、日本人10人の死亡を確認した。

犠牲になった日本人は全員が日揮関係の幹部・協力会社・派遣社員であった。日揮は1969年からアルジェリアでプラント建設を行っており、アルジェリアで数々のプロジェクトを成功させてきた。また工事を行う際には現地のエンジニアを雇い、教育していたため現地での信頼は厚かったという[12]。

犯行グループ

犯行グループの「血盟団」[13] は、アルジェリア出身のモフタール・ベルモフタール[14] によって結成された。リーダーのモフタールは、アルジェリア北部のガルダイア出身、1991年から1993年までアフガニスタン内戦に参加し、内戦終了後にアルカイダ系組織「説教と戦闘の為のサラフィー主義者集団」(GSPC、「イスラーム・マグリブ諸国のアル=カーイダ機構」AQIMの前身)の立ち上げに携わり、自身も武器の密輸やテロ活動に関与し「密輸将軍」「拘束不可能な男」と呼ばれた[15]。2012年12月、AQIMから分派して血盟団を立ち上げた。現在の構成員の数は200から300人とみられている[16]。

チュニジア10人、エジプト9人、アルジェリア4人、カナダ、マリ、モーリタニア各2人、ニジェール1人が確認された[17]。

各国政府の対応

日本

日本- ハノイを訪れていた安倍晋三内閣総理大臣は菅義偉内閣官房長官に対し、政府対策本部の設置を指示。安倍首相は「断じて許すことはできない」と犯行グループを非難した[18]。カート・キャンベルアメリカ合衆国国務次官補と会食中だった河相周夫外務事務次官も急遽戻り[19] 菅長官に現地情勢の報告などを行い[20]、菅長官は記者会見で「政府としてあらためて人命救出優先で対応したい」とした上で、「とにかく全員の救出に向けて全力をあげる」と語った[21]。これらを受け川田司・駐アルジェリア特命全権大使がアルジェリア政府要人に対し、人質の生命を尊重した救出活動を行うように要請を行ったが[22]、天木直人元駐レバノン大使からは、大使が一度も前面に現れていないなどとの批判を受けた[23]。人質の死亡確認後、安倍首相は「企業戦士として世界で戦っていた人が命を落とし、痛恨の極みだ」と述べ[24]、神奈川県警察などが、殺人・監禁事件として検視や関係者の事情聴取、現地での裏付け捜査などを行った[25] ほか、警察庁警備局国際テロリズム対策課から国際テロリズム緊急展開班が現地に展開し、情報収集を開始している[25]。

- 当初政府は日揮の要請を受け被害者遺族のプライバシー保護を理由に実名公表を拒否した。日本のメディアが一部被害者を実名報道し[26] 、被害者氏名などの情報公表を要求[27] されても拒否し続けていたが、1月25日に生存者と死亡者の遺体が帰国した後に「政府の責任」において死亡者のみ公表に踏み切った。

アルジェリア

アルジェリア- ダフ・ウルド・カブリア[28] 内相は16日、「テロリストとの交渉はしない」として武装勢力の要求を拒否した[29]。

フランス

フランス- アルジェリアの旧宗主国であるフランスはフランス人1人が殺害されたことを確認。フランスはアルジェリアの危機管理を擁護した[30]。またフランス軍がマリ北部騒乱に介入したことが事件を誘発したことに関しては「国連決議に基づいて行ったことである」(駐日本フランス大使)とフランスだけの責任を否定している[31]。

アメリカ

アメリカ- レオン・パネッタ国防長官は、邦人が外国の脅威にさらされていて深刻な事態であるとし、米政府に要請があれば、「必要かつ適切なあらゆる措置を取る」とイタリアから声明を発表した。ヌーランド国務省報道官は記者会見で、「何名かのアメリカ市民が武装勢力の手の中にあるものと認識している」と発言[29]。

アイルランド

アイルランド- イーモン・ギルモア[32] 副総理[33] はメディアに対して「ベルファスト出身のアイルランド人が人質に含まれている」と語った。その上で「政府はアイルランド人が出来るだけ早期に解放されるよう、我々が利用できるすべての資源を利用する用意がある」と語った[34]。

イギリス

イギリス- ウィリアム・ヘイグ外務大臣はイギリス人が殺害されたことを確認したとした。また、へイグ外務大臣はフランスのマリへの軍事行動と今回の事件とのつながりを「冷酷な殺人の言い訳に過ぎない」として否定している[35]。

実名報道

日本

朝日新聞

朝日新聞は2013年1月22日付の朝刊で、この事件での日本国籍保有者である被害者の実名を発表した。これに対してある被害者の遺族の一人は、この報道は特別な許可は得ていないとしている[36]。この遺族は、2013年1月25日付で朝日新聞への抗議を行ったとしている[37]。遺族は抗議文で、取材にあたり、記事にする際には遺族の許可を得ることなどの約束をしたが、朝日新聞社はそれを破ったと主張。ただし、取材自体は受けたという[37][38]。一方、今回の事件で別に実名報道を許可した遺族もおり、遺族間でも意見に相違がみられた。その遺族は新聞社から新たに情報が入ることを期待する一方、日揮が情報を寄せないことにいらだっていたという[39]。

同社は遺族の声にも耳を傾けて「報道と人権委員会」の定例会では、被害者側に配慮すべき点が多くあり、遺族のみならず死者の尊厳も重要視していたことを明らかにしている。また今回の件では法的問題クリアしたうえ、メディアスクラムも防げたという。またその責任も報道機関にあるとした[40]。

毎日新聞

毎日新聞は2013年1月25日付のネット配信記事で、自社の2013年1月22日付の取材において、あるこの事件の被害者の遺族の一人が実名報道を許可していることを記述した[39]。合わせて、毎日新聞は同記事で、事件被害者の実名報道についてその重要性を訴える別の事件における被害者遺族の意見を紹介した[39]。

また、2013年1月25日付の別のネット配信記事で、東京のマスコミ19社のそれぞれの社会部長達による会議の中で、この会議の出席者達が複数の新聞社が遺族に過剰で執拗な取材を行い、遺族を疲弊させていることを反省し、この事件に関する節度ある取材を申し合わせたことを記述した[41]。

その他

この事件では、ソマリア沖海賊の対策部隊としてジブチに派遣されている陸上自衛隊のレンジャー部隊をアルジェリアに展開する作戦案も出たが、法的な問題から防衛省は不可能と判断、実現しなかった。この事件は、2013年の自衛隊法で在外邦人保護の陸上輸送を可能とする改正に繋がることとなった[42][43]。

関連項目

- イラク日本人人質事件

- イラク日本人青年殺害事件

- ISILによる日本人拘束事件

- たびレジ - アルジェリア人質事件を教訓に開発され、運用されているシステム

脚注

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.