Timeline

Chat

Prospettiva

Paternò (famiglia)

famiglia nobiliare siciliana Da Wikipedia, l'enciclopedia libera

Remove ads

Il Casato di Paternò è una famiglia principesca siciliana, tra le più importanti e antiche dell'aristocrazia italiana[1]. Fondata nel XI secolo, è una delle quattro famiglie siciliane con più di mille anni di storia.[2] La famiglia Paternò ha anche una particolare ascendenza, originando da tre case sovrane e reali. Per via maschile, e secondo la tradizione (deducibile ma non verificabile),[3][N 2] è un ramo cadetto dalla casa sovrana di Barcellona (divenuti anche Re d'Aragona). Per via femminile invece, proviene dagli Altavilla[N 3] (Re di Sicilia) e dai Provenza[N 4][N 5] (Re d'Italia, Imperatori del Sacro Romano Impero e discendenti, a loro volta, dai Carolingi,[N 6] un tempo Re dei Franchi). Queste ascendenze permettono ai Paternò di risalire fino a prima dell'VIII secolo.

Remove ads

Il casato dei Paternò ha dato viceré,[4] presidenti del Regno,[5] strategoti di Messina (la seconda carica del Regno di Sicilia),[5] vicari generali del Regno,[5] innumerevoli senatori e ambasciatori a re e pontefici,[6] Cardinali,[7] Arcivescovi,[N 7] Vescovi,[N 8] rilevanti mecenati[8] (vedi Museo Biscari), importanti uomini politici[9] e cavalieri che hanno combattuto su molti campi di battaglia storici[N 9] (per esempio Aquisgrana, Tunisi, Fiandre, Malta, Sicilia, Napoli, Lepanto[N 10] ecc.).

Nella loro storia, i Paternò hanno posseduto più di 170 feudi principali (fra principati, ducati, baronie, ecc.) con il privilegio del mero e del misto imperio su quarantotto di questi[10][11] e, nella Mastra Nobile[12] di Catania (indirettamente organo governativo della città), essa era iscritta come la famiglia più antica, al punto da poterne escludere chiunque non le fosse gradita.[3] Inoltre, in Spagna, i Paternò godettero anche del significativo privilegio di non potere essere mai sottoposti a prigionia o pena, se non per oltraggio a Dio e tradimento del Re.[13] Alla fine del feudalesimo nel XIX secolo, la famiglia aveva conservato la proprietà di "80.000 ettari di territorio" e il diritto a "cinque seggi ereditari nel Parlamento Siciliano", di più cioè di qualunque altra famiglia del Regno, sia di Napoli sia di Sicilia.[N 11] Essa possedeva inoltre «undici fra città e terre in vassallaggio, con circa 20.000 sudditi, ventisei feudi con il mero e misto imperio ed un’infinità di feudi piani e beni allodiali di ogni sorta, come tenute, ville, palazzi».[3][14]

I suoi membri sono anche stati insigniti di molti simboli importanti dell'antica cavalleria come Cavalieri del Cingolo Militare (fondato dal gran conte Ruggero),[7][15][16] Cavalieri dello Speron d'Oro,[17] Cavalieri dell’Ordine di San Giacomo della Spada,[18] Cavalieri dell'Insigne e reale ordine di San Gennaro,[10] Cavalieri d'Alcántara,[16] e Cavalieri dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio.[6] I Paternò sono stati anche decorati con il collare dell'Ordine Supremo della Santissima Annunziata[19] e, in quanto più volte pretori di Palermo, sono stati anche grandi di Spagna per carica.[10] All'inizio del XV secolo,[N 12] sono entrati a far parte del Sovrano Militare Ordine di Malta, a cui hanno dato un luogotenente di gran maestro,[20] un gran cancelliere,[21] tre Gran Priori[22] e un gran numero di cavalieri e dame.[23][24]

Alla famiglia apparteniene o è appartenuta una serie di dimore storiche (tra cui Palazzo Paternò Castello di Biscari, Palazzo Paternò Castello di San Giuliano, Palazzo Paternò di Manganelli,[25] Palazzo Paternò del Toscano,[26] Palazzo Paternò di Montecupo e San Nicola, Palazzo Asmundo Paternò di Sessa, Castello dei Biscari,[27] Villa Paternò di Spedalotto, eccetera) situate prevalentemente fra Catania, Palermo, Caserta e Napoli.

Inoltre, la famiglia, che inspirò fra l’altro il grande libro di De Roberto, “I Viceré”,[28][29] lasciò anche un tangibile segno del suo senso cristiano. Fanno testimonianza sia le numerose volte in cui la famiglia Paternò sfamò, a sue spese, tutta o gran parte della città di Catania durante le carestie[30], sia i sei conventi[N 13] e cinque orfanotrofi[N 14] che furono fondati nel corso del tempo dai membri di questa casa e che, in parte, ancora sussistono.

I Paternò, a partire dal 1300, si sono divisi in più di venticinque diverse linee (avendo ognuna di esse titoli principati, ducati, marchesati ecc) e, ad oggi, ne sopravvivono undici[31]:

- Paternò di Roccaromana e del Toscano (Duchi di Roccaromana; Marchesi del Toscano, Marchesi Paternò)

- Amico Paternò del Grado (Conti del Grado)

- Asmundo Paternò di Sessa (Marchesi di Sessa, Marchesi Asmundo Paternò, Marchesi Paternò; Baroni di Villasumndo, Baroni di Collabascia)

- Paternò Castello di Biscari (Principi di Biscari, Pari del Regno e Regio Consanguineo; Baroni di Imbaccari, Baroni di Mirabella, Baroni d’Aragona, Baroni di Cuba e Sparacogna, Baroni di Baldi, Baroni di Sciortavilla)

- Paternò Castello di Carcaci (Duchi di Carcaci e Pari del Regno; Baroni di Placa e Bajana)

- Paternò Castello di Bicocca (Baroni di Bicocca, dei Principi di Biscari)

- Paternò Castello di San Giuliano (Marchesi di San Giuliano, Marchesi di Capizzi; Baroni di Pollicarini)

- Moncada Paternò Castello di Valsavoia (Principi di Valsavoia; Baroni d’Armiggi, Baroni del Cugno Mezzano)

- Paternò di Raddusa (Marchesi di Manchi di Bilici e Pari del Regno, Marchesi Paternò; Baroni di Raddusa)

- Paternò Ventimiglia di Spedalotto (Marchesi di Regiovanni, Marchesi di Spedalotto; Conti di Prades; Baroni di Pettineo e Pari del Regno, Baroni di Alzacuda, Baroni di Gallitano, Baroni di Culcasi)

- Paternò di San Nicola e di Montecupo (Principi di Presicce[N 15], Principi di Cerenzia; Duchi di San Nicola, Duchi di Pozzomauro; Marchesi Paternò, Marchesi di Casanova; Conti di Montecupo)

Remove ads

Storia

Riepilogo

Prospettiva

L'ascendenza e l'origine del Casato di Paternò

Dai numerosi documenti storici che la riguardano,[N 17]dalle varie Genealogie,[11][N 18][32] dai numerosi studi[6][15][17][33][34][35][36][37][38][39] e dalle varie opere enciclopediche,[3][7][40][41] si sa che il capostipite dei Paternò era Roberto, Conte d’Embrun (1040 circa - 1100 circa) e, di lui, si ha anche traccia nel Rollo della Confraternita dei Nobili di Sicilia che Roberto stesso eresse e dove egli è nominato fra i primi (come risulta in una scrittura conservata dal canonico e cronista regio Antonino Amico).[N 19]

Roberto è considerato membro della Casa Sovrana dei Conti di Barcellona per tre ragioni principali:

- La prima è che i Paternò usano lo stesso stemma[35][41] della Casa di Barcellona-Aragona,[N 20] ma in quanto i Paternò discendono da una linea cadetta della Casa di Barcellona, aggiungono ai quattro pali di rosso, la cotissa d’azzurro, il cosiddetto “filetto” che in araldica segna appunto una brisura, caratteristica delle linee secondogenite. Similmente, questo stesso stemma dei Paternò, lo si vede anche nella casa reale di Aragona-Maiorca, anche essi una linea cadetta della Casa di Barcellona-Aragona. Inoltre, quando gli Aragona arrivarono in Sicilia nel 1282, lo stemma dei Paternò era già apposto su numerosi monumenti[N 21] e portato a Corte dai membri della Casa Paternò che ricoprivano ruoli istituzionali.[N 22] Si esclude che i re aragonesi avrebbero lasciato ai Paternò la possibilità di portare il loro stesso stemma, per di più di casa sovrana, se non fosse sicuramente esatto. Ed anche quando un ramo dei Paternò si trasferì in Spagna nel 1292,[N 23] essi continuarono a usare il proprio stemma Paternò[42] anche mentre ricoprivano posizioni di grande visibilità come, ad esempio, quella di viceré di Minorca.[42]

- In secondo luogo, sia Roberto d'Embrun che molti dei suoi antenati sono considerati discendenti della Casa di Barcellona in numerosi lavori, tra cui studi,[34][35][38][43] enciclopedie come la Rizzoli-Larousse,[41] l’Encyclopedie[40] ecc, nonché in dipinti[N 16] e opere di genealogia e storiografia antiche.[N 18] Quindi, il fatto che Robert d'Embrun non figura in una recente genealogia validata sui Conti di Barcellona,[44] non dimostra l'impossibilità storica della sua discendenza. È invece possibile che gli studi antichi siano accurati, nonostante la mancanza di prove primarie arrivate al giorno d'oggi. Inoltre, il vasto numero di studi antichi aumenta questa possibilità.

- Infine, il titolo di Roberto era Conte d’Embrun, predicato che apparteneva alla Casa sovrana di Provenza,[N 24] la quale si era però estinta nella Casa di Barcellona tramite molteplici matrimoni,[N 25] conferendo a loro i suoi titoli e feudi. In particolare, Bernardo Tagliaferro (?-1020), conte di Besalù e membro della Casa di Barcellona, sposò Toda[45] (980-1020) presunta figlia di Guglielmo I di Provenza[N 5] e quindi contessa di Gap e d'Embrun.[N 26] I discendenti dei Barcellona che derivavano da Toda, vantavano perciò dei diritti ereditari su questi titoli e, si pensa, che la discendenza di Roberto fu tramite Enrico (?-1054), figlio di Bernardo e Toda,[46][47][48] da cui Guglielmo, da cui Roberto d’Embrun.[34] Nell'ipotesi che Toda non fosse di Casa Provenza, Roberto (dato il suo predicato e le ragioni sopra menzionate) discenderebbe da un'altra unione.

Presumendo giusto il legame tra la famiglia con i Barcellona-Provenza, i Paternò originerebbero anche dalla stirpe Reale dei Carolingi, re dei Franchi, che confluirono nella Casa di Provenza tramite due matrimoni.[N 6]

In ogni caso, Roberto d'Embrun scese in Sicilia per partecipare alla conquista normanna dell'isola condotta da Ruggero I d'Altavilla intorno al 1060 e, lì, si distinse in particolare nella conquista della città di Paternò (intorno al 1063), tanto che ne ottenne la signoria feudale e ne prese il nome. E così di fatti ricorda l’Enciclopedia Treccani, il «… provenzale Roberto Conte d’Embrun, della casa sovrana di Barcellona e di Provenza, (…) per aver espugnato il castello di Paternò, ne ottenne la signoria feudale e ne prese il nome».[3] Secondo un'altra, e più condivisibili tesi[35][49][50], invece, non fu Roberto d'Embrun ad assumere il cognome di Paternò, ma fu suo figlio Costantino I (già divenuto Conte di Buccheri), che (presumibilmente) sposò[36] Maria, Contessa di Paternò. Maria era figlia di Flandina d'Altavilla e Ugone di Circea[51] e nipote del Gran Conte Ruggero. Costantino I, quindi, essendosi oramai trapiantato in Sicilia ed avendo contratto questo importante matrimonio, avrebbe cognomizzato il predicato di sua moglie (ma mantenuto lo stemma del suo Casato di Barcellona), dando vita alla casa Paternò ("de Paternione").

Il fatto di mantenere lo stemma del casato paterno, ma cognomizzare il predicato materno accadde anche in Casa dei conti di Barcellona, quando i discendenti del Conte di Barcellona Raimondo Berengario IV (Casa Barcellona) e della Regina d'Aragona Petronilla (ultima della Casa Jiménez), assunsero il predicato materno d'Aragona (da cui i Sovrani d'Aragona), ma conservarono lo stemma di Barcellona della linea maschile. E ugualmente sarebbe accaduto ai Paternò. Da questo matrimonio con Maria, la famiglia Paternò acquisì un'altra ascendenza reale, quella della casa sovrana d'Altavilla, che si fortificò nel secolo successivo.

Periodo normanno (1060-1198), svevo (1198-1266) e angioino (1266-1282)

A Roberto d'Embrun successe Gualterio e Costantino I. Il primo fu Arcivescovo di Palermo dal 1113,[N 27] mentre da Costantino I si ha Roberto II e, a questi, Costantino II Paternò († 1168),[N 28] signore di Buccheri, conte di Butera[N 29] e Martana. Costantino II sposò Matilde dell'Aquila, Drengot ed Altavilla, contessa di Avenel, pronipote di Ruggero II d'Altavilla[36][37][38][52][53] e nipote di Rainulfo di Alife Drengot (che sposò un'altra figlia del Gran Conte Ruggero e quindi sorella di Flandina d'Altavilla). Questo matrimonio rafforzò il legame tra la casa sovrana degli Altavilla e i Paternò e, di fatti, lo stemma dei Paternò, fu posto, per ordine dello stesso Conte Ruggero, accanto a quello dei re Normanni ed a quello della città di Catania, sull’architrave del Duomo di Catania che lo stesso Ruggero cominciò a edificare nel 1091.[N 30] Già nell'XI secolo, i Paternò ebbero i titoli di conte di Buccheri, conte di Butera e conte di Martana, contee così importanti e vaste che “a quei tempi venivano concesse soltanto a personaggi di sangue reale…”[36]

Tuttavia, se i Paternò ebbero onori e gloria sotto i Normanni, attraversarono un periodo più buio sotto gli Svevi,[N 31] che perseguitarono brutalmente i superstiti rappresentanti della casa normanna ed osteggiarono tutte le famiglie che con essa avevano avuto stretti rapporti.[3] Difatti, alcuni Paternò vissero in esilio. Il contesto cambiò solo leggermente sotto il regno angioino.

Periodo aragonese (1282-1516) e spagnolo-asburgico (1516-1713)

Sotto gli Aragona (1282-1516) e con il successivo lungo periodo vicereale spagnolo (1516-1713) sotto il Regno degli Asburgo, il quadro cambiò notevolmente. Durante quei secoli, i Paternò furono dotati dai re aragonesi, loro cugini lontani di sangue, di molti grandi e popolati feudi ed onori, rapidamente ascendendo a grande autorità del Regno di Sicilia.[3] Difatti, tra il XII ed il XVI secolo furono insigniti di circa sessanta baronie, fra le quali si ricordano quelle di Pettineo (titolo creato nel 1170, il più antico del Regno di Sicilia); nonché quelle del Burgio (1292), delle Saline (1292), di Regiovanni (1296), del Pantano di Catania (1340), della Nicchiara (1392), di Mirabella Imbaccari (1422), di Graneri (1453), di Sparacogna (1478), di Aragona (1479), di Spedalotto (1490), di Raddusa (1503), di Destra (1503), ecc.

Nel 1292, Cipresso della Casa Paternò seguì il Re Giacomo in Aragona, fondando un ramo spagnolo (conosciuto come Paternoy) influente fino alla sua estinsione nel XVII secolo. Tra i suoi esponenti più importanti vi furono Scimenez, Viceré di Minorca[11][54], Sancho, protagonista nella battaglia di San Miguel (1357) durante la Guerra dei due Pietri,[55] e Cypres che contribuì alla conquista di Deca (1429).[56] Gonzales nel 1502 presto giuramento[57] alla Regina Giovanna (madre di Carlo V) e, successivamente, sposò[58] Isabella d’Aragona, figlia di Alonso VII, Conte di Ribagorza (e pronipote del Re Giovanni II), consolidando il legame di sangue tra la famiglia e gli Aragona. Il Re Ferdinando I di Napoli il 28 novembre del 1492 scrisse anche una lettera indirizzata a Maria de Paternoy ed era in essa chiamata “Magnifica mulier nobis dilecta”, invitando il suo figliolo a “venire a stare in casa nostra in la quale potite essere certa sarà ben visto et tractato”.[59] I Paternò di Spagna ottennero privilegi unici, incluso l’immunità dalla prigionia, salvo per offese a Dio o al Re.[13]

La casa Paternò, comunque, fa tutt'uno con la storia di Catania, del cui governo si impadronì a partire dal periodo aragonese e in favore della quale ottenne numerosi privilegi reali come quello del Buxolo nel XV secolo, grazie a Benedetto Paternò, II barone della Floresta. Questo privilegio dava al governo di Catania (e non al re) l'autonomia amministrativa del potere. In particolare, per accedere alle cariche più importanti del governo catanese (quella di patrizio, capitano giustiziere, senatore ed ambasciatore) bisognava essere iscritti alla Mastra Nobile, che era l'Istituzione alla quale apparteneva l'antica aristocrazia catanese nella quale non solo i Paternò erano iscritti come la famiglia più antica, ma nella quale dominavano al punto da “farne escludere chiunque ad essi non piacesse e da impedire a chiunque di potere far parte dei nobili e del Governo della città di Catania senza il loro consenso”[3]. Tanto è che ogni anno, e per tutti e quattro i secoli durante i quali detta Mastra operò, vi fu almeno un membro della Casa Paternò (e spesso più di uno contemporaneamente) ad occupare una delle suddette quattro alte cariche.

Come ricorda lo storico inglese Denis Mack Smith

”[...] Il nome dei Paternò figura quasi tutti gli anni nella lista dei Senatori della città... A Catania, il Principe di Biscari, della famiglia Paternò, per il fatto di essere il cittadino più eminente ed il principale datore di lavoro, era più importante di qualsiasi giudice reale… Egli, non soltanto godeva fama di essere generoso con i suoi servi e i suoi contadini, ma si costituì uno dei più bei musei privati del mondo. I suoi parenti, nei loro sterminati feudi, avevano dimostrato di esser dei buoni agricoltori... ed egli stesso fece venire degli artigiani stranieri per incoraggiare la manifattura del lino e del rum ed in un caso di emergenza praticamente alimentò tutta la città di Catania a proprie spese per un mese”.[60]

Agli inizi del XV secolo la parte siciliana della famiglia si divise in tre rami principali, con i tre fratelli:

- Nicola detto “il Maggiore” (?-1428), I barone della Floresta, I barone della Terza Dogana, giudice di Catania, Regio Consigliere, sposò Alvira Reggio, figlia di Jacinta di Mantova (diretta discendente di Federico II). Da lui discendono otto linee, di cui tre ancora esistenti: (1) Duchi di Roccaromana e Marchesi del Toscano; (2) Conti del Grado (Amico Paternò); e (3) Marchesi di Sessa (Asmundo Paternò). Cinque invece estinte: (1) Principi di Sperlinga dei Manganelli, (2) Conti di Embrun, di Buccheri, di Butera, di Martana ecc e Baroni della Floresta; (3) Baroni della Terza Dogana; (4) Baroni delli Manganelli; (5) Duchi di Furnari e Baroni di San Cono.

- Benedetto (?-?), I barone del Pantano Salso. Da lui discende la linea omonima, estinta nel XVI secolo.

- Gualterio (1381-1432), V barone del Burgio, I barone di Imbaccari, dei Porti e delle Marine di Val di Noto, del Portolonato di Girgenti, dei Supplimenti di Mazzara, Trapani e Sciacca, ambasciatore degli Aragona presso papa Martino V, sposò Elisabetta Ventimiglia del Castello Maniaci (casato a sua volta discendente dagli Aragona e dagli Svevi). Da Gualtiero discendono quindici linee, di cui otto ancora esistenti: (1) Principi di Biscari (Paternò Castello); (2) Duchi di Carcaci (Paternò Castello); (3) Baroni di Bicocca (Paternò Castello); (4) Marchesi di San Giuliano (Paternò Castello); (5) Principi di Valsavoia (Moncada Paternò Castello)[N 32]; (6) Baroni di Raddusa e Marchesi di Manchi di Bilici; (7) Marchesi di Spedalotto (Paternò Ventimiglia); (8) Principi di Cerenzia, Duchi di San Nicola e Conti di Montecupo. Sette invece estinte: (1) Baroni di Sant’Alessio; (2) Baroni di Oxina; (3) Baroni della Porta di Jaci (o Aci); (4) Baroni di Xiurca, Piraino e Canali; (5) Baroni di Ramione; (6) Baroni del Vallone e (7) Duchi Paternò Castello (con titoli passati alla famiglia Battiato)[N 33]

Inoltre, in questi secoli, i membri di questa Casa occuparono tutti i più importanti ruoli che davano potere su tutto il regno. Furono più volte e con più loro esponenti, presidente del regno, e a volte con funzioni vicereali, furono strategoti di Messina (la seconda carica del Regno); mastro giustiziere, gran camerario, vicario generale del Regno, giudici della Gran Corte, ecc. Numerosi di loro furono, nel campo ecclesiastico, vescovi, arcivescovi e cardinali.[61]

Nel XVII secolo la linea Biscari che discese da Gualtiero, Barone di Imbaccari, e le linee che a loro volta gemmarono dalla linea Biscari assunsero il cognome di Paternò Castello in seguito al matrimonio fra un membro della casa Biscari con l'ultima erede della Casata dei Castello. Nel 1633 i Paternò furono la prima famiglia catanese ad ottenere il titolo di principe, quello di principe di Biscari, e tra le prime in Sicilia. I Paternò ottennero anche molti altri titoli nobiliari come i principi di Sperlinga dei Manganelli,[N 34] Principi di Valsavoia, Principi di Presicce, Principi d'Emmanuel, Principi di Montevago, Duchi di Carcaci, Duchi di Roccaromana, Duchi di San Nicola, Duchi di Pozzomauro ecc. I Paternò furono anche pari del Regno di Sicilia.

La famiglia giunse a possedere, agli inizi del Seicento, 48 diversi feudi con mero e misto imperio[3] e nel corso della sua storia ottenne più di 170 feudi principali.

Periodo sabaudo (1713-1720), austriaco (1720-1734) e borbonico (1734-1860)

Tra il XVIII secolo e la prima metà del XIX cambiarono i paradigmi intellettuali, il potere feudale scomparve e le forme di ricchezza mutarono e i Paternò, spesso crearono industrie, bonificarono estesi territorio, fondarono nuove cittadine e si distinsero nel campo intellettuale. L’Enciclopedia Treccani riporta infatti:

Molto dovettero all’opera dei Paternò l’istituzione dello Studio di Catania e la Fabbrica del Molo della stessa città, come pure la fondazione e l’incremento di varie città e terre siciliane (Mirabella, Imbaccari, Raddusa, Biscari), l’istituzione di industrie, come quella della seta (di cui avevano la privativa in Catania) o quella del lino (Biscari), e le bonifiche di territori importanti ed estesi che richiesero opere colossali; come il canale nel territorio di Carcaci lungo oltre 50 km e il ponte-acquedotto d’Aragona sul Simeto lungo 720 metri ed alto 40, tutti interamente edificati dalla Casa Paternò.[3]

Al momento dell'abolizione della feudalità, nel 1812, la famiglia possedeva 80 000 ettari di territorio e cinque seggi ereditari al Parlamento, di più cioè di qualunque altra casa aristocratica di Napoli o di Sicilia. Essa possedeva inoltre undici fra città e terre in vassallaggio con circa 20.000 sudditi, ventisei feudi con mero e misto imperio ecc.[3]

Dall’Unità d’Italia (1860) ad oggi

Dopo la caduta del feudalesimo i Paternò hanno continuato a partecipare attivamente nella vita pubblica, intellettuale e politica dell'Italia. Per esempio nel XIX secolo, Giuseppe di Spedalotto fu prima Ministro della Guerra e della Marina di Sicilia con i Borboni, e fu poi Senatore del Regno Unito e infine Aiutante di Campo del Re Vittorio Emanuele II. Antonino I marchese del Toscano, invece fu Sindaco di Catania, e poi gentiluomo di Camera con Esercizio del Re d'Italia. Egli inoltre completò il magnifico Palazzo del Toscano.[N 35] Nel XX Secolo, Antonino VIII marchese di San Giuliano, personaggio di rilevanza (anche europea) essendo stato sindaco di Catania, deputato, sottosegretario di Stato, ambasciatore a Londra (dove ricevette anche una laurea honoris causa dall’Università di Oxford) e Parigi, e quindi senatore del Regno e infine ministro delle Poste, ministro degli Esteri.

Nel 1987 Silvia Paternò di Spedalotto (nata 1953) ha sposato il principe Amedeo di Savoia-Aosta, duca d'Aosta e capo di uno dei rami di Casa Savoia, uno dei due pretendenti al trono d'Italia.

Remove ads

Le alleanze

Riepilogo

Prospettiva

I Paternò hanno legami di sangue con molte famiglie storiche e,[N 18] come citato dallo storico italiano Filadelfo Mugnos, "più facil cosa sarebbe notare alcuna Famiglia delle Principali di Sicilia, con le quali [i Paternò] non habbiano cognitione esservi apparentata, che raccontare tutte le casate che possano confessare haver dato, e ricevuto, uno o più quarti della famiglia Paternò".[62]

- Case reali o sovrane: gli Aragona[N 36], i Grimaldi[N 37], i Normanni[N 3], i Savoia-Aosta[N 38], ecc.

- Famiglie siciliane: gli Alliata[N 39], gli Asmundo[N 40], i Branciforte[N 41], i Bonaccorsi[N 42], i Bonanno[N 43], i Bonello,[N 44] i Grifeo,[N 45] i Gravina Cruyllas,[N 46] i Lanza[N 47], i Moncada[N 48], i Monroy[N 49], i Nicolaci di Villadorata[N 50], i Notarbartolo[N 51], i Platamone[N 52], gli Spadafora[N 53], gli Stagno[N 54], gli Statella[63], i Vanni d'Archirafi[N 55], i Ventimiglia[N 56], ecc.

- Famiglie italiane: i Borghese,[N 57] i Caracciolo[N 58], i Cattaneo,[N 59] i Corsini,[N 60] i Filingeri[N 61], i Gaetani, gli Imperiali,[N 62] i de Liguoro[N 63], i Marcello,[N 64] i del Pezzo,[N 65] gli Spinelli, i Savelli[N 66], ecc.

- Famiglie straniere: gli Ibáñez de Mendoza, Marchesi di Mondéjar (discendenti della casa sovrana Jiménez)[N 67], i Legge, Conti di Dartmouth[N 68], ecc.

Inoltre, molti membri di questa famiglia, discendono, a loro volta, da diverse case reali per via matrimoniale femminile.[N 69]

Remove ads

Illustri membri della famiglia

Riepilogo

Prospettiva

XI secolo

- Roberto d’Embrun Paternò (1040 circa - 1100 circa): membro della casa sovrana di Barcellona e capostipite dei Paternò, scese in Sicilia per partecipare alla conquista normanna della Sicilia condotta da Ruggero I d'Altavilla intorno al 1060. Fu nominato signore di Buccheri e di Aylbacar. Fondatore della Confraternita dei Nobili di Sicilia.

- Gualterio I Paternò: arcivescovo di Palermo,[7] nominato nel 1113 da Papa Pasquale II

XII secolo

- Roberto II Paternò (?-dopo il 1134), I conte di Buccheri, importante feudatario, appare anche come firmatario insieme a i due figli del Gran Conte (Ruggero e Manfredi) in un documento di una donazione del 1122 che il Conte Enrico fa al monastero di S. Maria in Licodia

- Costantino II Paternò, II conte di Buccheri, I conte di Butera, I conte di Martana ecc. (?-1168): importante feudatario, investito del titolo di conte di Butera e conte di Martana, contee così importanti e vaste che “a quei tempi venivano concesse soltanto a personaggi di sangue reale…”.[36] Inoltre rafforzò il legame con gli Altavilla, sposando Matilde dell’Aquila, Drengot ed Altavilla, contessa di Avenel, pronipote di Ruggero II d'Altavilla[36][37][38][52][53]

XIII secolo

- Roberto Paternò (XIII sec): priore di Centuripe (1216-1219)

- Scimenez (o Ximene) Paternò, della linea spagnola Paternoy (XIII sec): viceré di Minorca, con privilegio ottenuto da re Giacomo II Aragona[11][54]

- Giacomo Paternò (?-1310): priore della cattedrale di Catania

XIV secolo

- Gualtiero Paternò, I barone del Burgio (XIV sec): luogotenente del maestro giustiziere di Sicilia (1300)

- Benedetto Paternò, II barone del Burgio (XIV sec): regio Milite, giurato di Catania (ovvero senatore) nel 1306 e 1309, cavallerizzo del re Ludovico I di Sicilia

- Giovanni (detto il Vecchio) Paternò, IV barone del Burgio, II barone del Pantano Salso (?-1400): vicesecreto di Siracusa (per nomina di Federico III) a vita dal 1364[64], giudice di Catania (1389), maestro giustiziere della Magna Regia Curia del Regno di Sicilia a vita dal 1395 (ovvero capo dei giudici reali) e gran camerario reggente del real patrimonio nel 1397.

XV secolo

- Sancho Paternò, della linea spagnola Paternoy (XV sec): maestro razionale di Aragona, tesoriere reale e gran promotore del Santo Uffizio in quel Regno[65]

- Cypres Paternò, della linea spagnola Paternoy (XV sec): nel 1429 espugnò la fortezza di Deca conquistando cinque castelli[56] e l’11 febbraio del 1453, a Zaragoza, battezzò l’Infante Ferdinando II d'Aragona, divenuto poi Re Cattolico[66]

- Jaime Paternò della Terza Dogana (1420-?): vescovo di Malta (1447, per nomina di papa Eugenio IV), ambasciatore (1470) presso il viceré Lope Ximen Durrea, ottenne la riforma del Buxolo, vicario generale apostolico della sede vescovile di Catania (1471)

- Pietro Paternò, II barone di Graneri, I barone di Aragona, Cuba e Sparacogna (?-1494): due volte strategoto di Messina (1449 e 1467), la più alta carica dopo quella di viceré, tre volte ambasciatore, tre volte giurato (1447, 1449, 1458), una volta patrizio (1454) e due volte capitano giustiziere (1444 e 1447)

- Giovanni (detto il Camerlengo) Paternò, III barone della Terza Dogana: camerlengo del Regno di Sicilia, regio camerario del Regno di Sicilia, ambasciatore presso i papi Eugenio IV (1444) e Sisto IV (1472), strategoto di Messina (1470), nominato da re Giovanni[67]

XVI secolo

- Sigismondo (detto il Virtuoso) Paternò della Terza Dogana (XVI sec): ambasciatore in Aragona nel 1492, Regio Milite. Nel 1518 ottenne da Carlo II (poi Imperatore Carlo V) il privilegio a favore della città di Catania detto “Terza Sorella” che equiparava Catania a Palermo e Messina e la elevava a dignità di capitale del Regno.

- Giovanni Paternò, della linea dei baroni del Pantano Salso (?-1511): vescovo di Malta (1478), arcivescovo di Palermo (1489) e cardinale di Santa Romana Chiesa (1510). Fu anche presidente del Regno per tre volte (1507, 1510 e 1512).

- Alvaro Paternò della Terza Dogana (?-1524): ambasciatore presso la Regina (1518), presso il Viceré e presso i Parlamenti Generali; fu fregiato del titolo di Padre della Patria e papa Adriano VI lo nominò senatore romano; protettore delle arti, commissionò la cappella nella chiesa di San Gregorio in onore di San Filippo d’Agira, la cappella nell’Abbazia di Agira in onore di Sant’Agata e il portale della chiesa di Santa Maria del Gesù[68] servendosi di Antonello Gagini. Scrisse anche il Cerimoniale del Senato Catanese.

- Gianfrancesco Paternò, IV barone d'Imbaccari e I barone di Raddusa (?-1532): capitano di Catania, seguì il Viceré Ramon de Cardona nella sua spedizione in Calabria, poi partecipò (1510) alle guerre d’Africa guidate da Carlo V e infine, dopo la caduta di Tripoli, fu nominato dal Re ispettore di tutte le truppe alla difesa di Catania. Nelle Fiandre fu condottiero negli eserciti di Carlo V contro Francesco I e, in Aquisgrana, l'Imperatore lo armò (1522) cavaliere del Cingolo Militare e dello Speron d'Oro. Gli fu successivamente affidata la difesa (e tutti i poteri incluso quello del mero e misto imperio) dell'isola di Malta.

XVII secolo

- Orazio Paternò, V barone d'Aragona, Cuba e Sparacogna (?-1614): cinque volte senatore, tre volte patrizio ed una volta capitano giustiziere. Inoltre fu nominato da Filippo III, cavaliere del Cingolo Militare e dello Speron d’Oro, nomina estendibile a tutta la sua posterità.

- Agatino Paternò Castello, I principe di Biscari, IX barone di Aragona, Cuba e Sparacogna (1594–1675): vicario generale del Regno (1639), quattro volte patrizio e tre volte capitano giustiziere di Catania. Inoltre fondò un Monte di Prestito, il primo che sorse a Catania, per rimuovere l'usura e ebbe il ruolo di mediatore durante la rivolta antispagnola del 1647.

- Vincenzo Paternò, I Barone di Regalcaccia e Spinagallo, VIII barone di Raddusa (1623-1678): Capitano d’Armi a Guerra nel 1652, Giudice della Gran Corte (1654), Ambasciatore a Madrid della città di Catania presso il re Cattolico Carlo II nel 1670, 1671 e 1672, divenne sacerdote e Vescovo di Patti nel 1768.

- Ludovico Paternò Paternò di San Nicola, I marchese di Casanova ecc (1667-1748): Regio Consigliere del Sacro Consiglio di Santa Chiara (1717), Luogotenente del Gran Camerlengo del Regno di Napoli, Reggente della Regia Cancelleria, Reggente del Supremo Consiglio Collaterale, ottenne anche il privilegio di potersi scegliere uno dei nobili sedili della città di Napoli a suo piacimento (1737). Cavaliere di Onore e Devozione dello SMOM.

XVIII secolo

- Frà Michele Maria Paternò di Raddusa[69] (1706–1795): balì cavaliere di gran croce dell’Ordine di Malta, gran priore di Messina del Sovrano Militare Ordine di Malta (1773-1795)[23], ammiraglio della squadra navale d’Italia dell’Ordine di Malta e commendatore di Sant’Egidio a Piacenza.

- Lorenzo Maria Paternò di San Nicola, II marchese di Casanova, I conte di Montecupo (1714-1793): presidente della Regia Camera e ministro della Suprema Giunta di Guerra del Regno di Napoli, patrizio di Benevento, patrizio napoletano, patrizio di Catania. Commissionò all'architetto Gaetano Barba, allievo del Vanvitelli, una grande villa a Capodimonte e un grande palazzo a Caserta, in prossimità della Reggia.

- Ignazio Paternò Castello, V principe di Biscari (1719-1786): potente feudatario, mecenate di fama europea e, come ricorda Denis Mack Smith, fondatore di: "….. uno dei più bei Musei privati del mondo" (il Museo Biscari), museo che fu inaugurato nel 1758. Egli fu membro dell’Accademia di Bordeaux nel posto lasciato vacante da Voltaire; fu Socio della R. Accademia di Ferdinando IVº di Scienze e Belle Lettere, nel 1784 fu nominato Accademico della Nuova Reale Accademia Fiorentina e fu nominato da molti accademie italiane ed estere.[N 70] Egli inoltre si dedicò anche alla edificazione di opere per quel tempo colossali. La storica Lidia Storoni Mazzolani scrisse che Ignazio, "nei suoi 29 feudi non era meno d’un sovrano, e nel suo palazzo poteva gareggiare non solo con i colleghi siciliani, ma anche con le grandi famiglie di Napoli e di Roma”. Egli però, tratto da vero mecenate, nonché di gran signore feudale, “riteneva che la nascita, la ricchezza, e la cultura gli erano state trasmesse per l’utilità ed il diletto dei suoi simili e non unicamente per sé”[70]

- Giovanni Battista Asmundo Paternò di Sessa (1720-1805): giudice della Gran Corte (1760), reggente della Giunta di Sicilia a Napoli (1776-1780), presidente del Regno (1803), presidente della Gran Corte e luogotenente di Maestro Giustiziere (1787), cavaliere di onore e devozione del Sovrano Militare Ordine di Malta.[71] Anche un importante mecenate, protesse artisti e abbellì il suo palazzo con magnifiche opere d’arte ricordate nelle descrizioni dei molti viaggiatori[N 71]

XIX secolo

- Giuseppe Vincenzo Paternò, III duca di Carcaci (1728 -1817): pari del Regno di Sicilia, senatore, sindaco del Senato di Catania dal 1765, capitano giustiziere di Catania nel 1769, deputato frumentario di Catania e infine capitano d’Armi straordinario per tutto il Regno con mero e misto imperio (1770). Fu anche Cavaliere dell’Ordine di Malta dal 1777 ed ebbe, dal Gran Maestro Rohan, il privilegio, concesso solo ai sovrani, di indossare l’abito di novizio caravanista dell’Ordine. Amministrò anche i beni della Soppressa Compagnia di Gesù (le cui entrare, nel 1765, ammontavano a più di 450.000 scudi)[72]

- Giuseppe Paternò di Spedalotto (1793-1876): capitano dei Dragoni in Valdemone nel 1812, colonnello degli ussari della Regia Guardia nel 1839, ministro della Guerra e Marina nel 1848 e 1849, luogotenente generale dell’esercito italiano nel 1861, segretario di Stato per la Guerra nel 1860, aiutante di campo di re Vittorio Emanuele II d'Italia nel 1862, senatore del Regno d’Italia nel 1862, grand’ufficiale dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro nel 1862, cavaliere di Gran Croce dell’Ordine della Corona d’Italia.

- Antonino Paternò, I marchese del Toscano (?-1830): sindaco di Catania, e successivamente gentiluomo di Camera con esercizio del Re d'Italia. Egli inoltre completò il suo palazzo

XX secolo

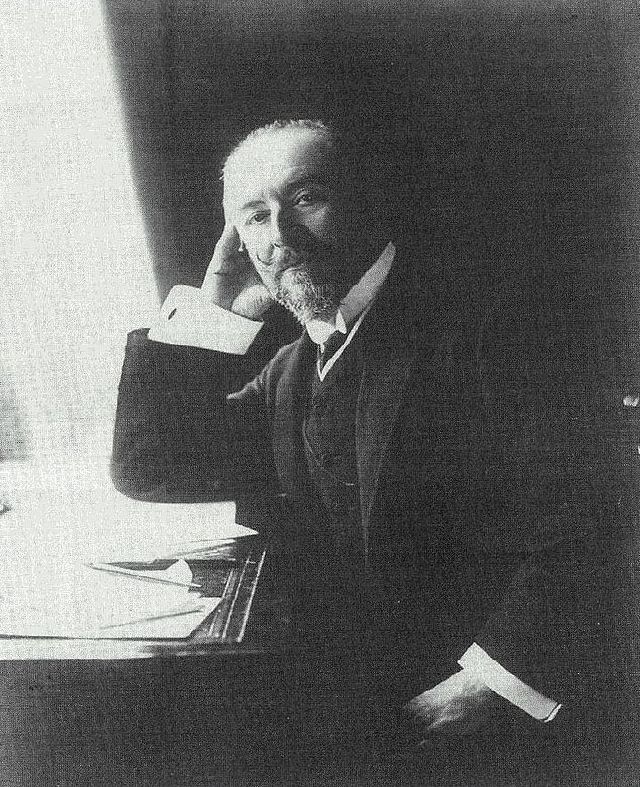

- Antonino Paternò Castello, VIII marchese di San Giuliano, VIII marchese di Capizzi, IV barone di San Giuliano, III barone di Pollicarini, VI barone di Camopetro (1852-1914): fu sindaco di Catania, deputato, sottosegretario di Stato, ambasciatore a Londra (dove ricevette anche una laurea honoris causa dall’Università di Oxford) e Parigi, ed infine senatore del Regno e ministro degli Esteri, nel cui ruolo contribuì a scrivere alcune pagine della storia italiana e dell’Europa di inizio secolo. Egli fu decorato dell'Ordine supremo della Santissima Annunziata e fu l’ispiratore del celebre romanzo di De Roberto, “I Viceré” nel quale la famiglia Uzeda si identifica appunto quella dei Paternò.

- Emanuele Paternò, IX Marchese di Sessa (1847-1935): vinse la cattedra di Chimica a ventiquattro anni ed insegnò prima a Torino, poi a Palermo dove fu anche rettore dell’Università dal 1886 al 1890, ed infine insegnò a Roma. Scoprì nel 1909 la reazione Paternò-Büchi, e fu Accademico dei Lincei. Egli fu però anche un importante uomo politico. Sindaco di Palermo dal maggio 1890 al gennaio 1892 e presidente della Giunta Provinciale di Palermo dal 1898 al 1914. Nel 1890 fu nominato Senatore del Regno e più volte fu vice-Presidente del Senato

- Frà Ernesto Paternò Castello di Carcaci (1882-1971): venerando balì, decorato di gran cordone cavaliere di gran croce Ordine al Merito della Repubblica Italiana, luogotenente del Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta dal 1955 al 1962, il suo operato fu fondamentale per il riconoscimento della natura dell'Ordine di Malta come ente sovrano dopo che nel 1953 una sentenza cardinalizia ne aveva parzialmente messo in dubbio l'autonomia

- Achille Paternò, XVI marchese di Regiovanni, V marchese di Spedalotto, XXXI barone di Regiovanni, XXX barone di Alzacuda ecc. (1895 -1970): decorato della Medaglia d’oro al Valor Civile per non comuni prestazioni a favore dell’Istruzione Pubblica; Capitano d’artiglieria, fregiato della Croce al merito di guerra per la campagna del 1915/1918

Remove ads

Genealogia

Struttura del Casato

Paternò di Embrun, di Buccheri, di Butera, di Martana, della Floresta ecc est. 1483 | ||||||||||||||||||||

Ramo Paternoy (linea spagnola) est. XVII sec. | Paternò della Terza Dogana est. 1603 | Paternò del Pantano Salso est. 1541 | Paternò del Burgio, di Imbaccari (confluito in Biscari) | |||||||||||||||||

Paternò delli Manganelli est. XVII sec. | Paternò di Sperlinga dei Manganelli est. 1973 | Paternò di Roccaromana e del Toscano | Paternò Castello di Biscari | P. di S. Alessio (est. 1920); P. di Oxina (est. 1559); P. della Porta di Jaci (est. XVII sec.); P. di Ramione (est. XVII sec.); P. del Vallone (est. XVIII sec.) | Paternò di Raddusa | Paternò di San Nicola e di Montecupo | ||||||||||||||

Amico Paternò del Grado | Paternò di Furnari e di San Cono est. 1909 | Asmundo Paternò di Sessa | Paternò Castello di Carcaci | Paternò Castello di Bicocca | Paternò Castello di San Giuliano | Moncada Paternò Castello di Valsavoia | Paternò Ventimiglia di Spedalotto | Paternò di Xiurca, di Piraino e di Canali est. XVII sec. | ||||||||||||

Duchi Paternò Castello est. XX sec. | ||||||||||||||||||||

Ramificazione della famiglia

| Roberto d'Embrun *1040ca. †1100 ca. | |||||||||||||||||||||

| Costantino[73] | |||||||||||||||||||||

| Roberto[74] †1134 ca. | |||||||||||||||||||||

| Costantino[75] †1168 | |||||||||||||||||||||

| Simone †1197 ca. | |||||||||||||||||||||

| Federico | |||||||||||||||||||||

| Cipresso[76] | Gualtiero | ||||||||||||||||||||

Ramo Paternoy, Viceré di Minorca (est. XVII secolo) | Benedetto †1344 | ||||||||||||||||||||

| Nicola | |||||||||||||||||||||

| Giovanni[77] | |||||||||||||||||||||

| Nicola †1428 | Benedetto | Gualtiero *1381 †1432 | |||||||||||||||||||

| Benedetto | Antonio | Ramo dei Baroni del Pantano Salso (est. 1541) | Francesco[78] *1412 †1471 | Berardo[79] | |||||||||||||||||

Ramo dei Conti d'Embrun, Baroni della Floresta, Conti di Butera, Conti di Martana ecc. (est. 1483) | Giovanni[80] | Pietro †1494 | Gualtiero[81] *1479 †1519 | Ramo dei Principi di Presicce[82], Principi di Cerenzia, Duchi di San Nicola, Duchi di Pozzomauro, Marchesi Paternò, Marchesi di Casanova, Conti di Montecupo, Patrizi di Benevento, Patrizi di Sorrento, Patrizi di Amalfi, Patrizi di Catania e Patrizi di Crotone | |||||||||||||||||

| Alfonso | Aloisio[83] | Angelo Francesco | Giovanni Francesco †1532 ca. | ||||||||||||||||||

Ramo dei Baroni della Terza Dogana (est. 1603) | Francesco[84] †1583 | Pietro[85] | Brandano[86] †1537 | ||||||||||||||||||

| Alvaro †1584 | Giovanni | Angelo Francesco | Giovanni Battista[87] †1549 | ||||||||||||||||||

Ramo dei Principi di Sperlinga dei Manganelli, Principi Paternò, Duchi di Palazzo, Baroni di Manganelli (est. 1973) | Jacopo †1636 | Vincenzo †1639 | Orazio[88] †1614 | Giovanni Francesco *1544 †1574 | |||||||||||||||||

| Vincenzo Giovanni | Alfonso | Pietro *1612 †1636 | Agatino *1595 †1636 | Antonio[89] *1599 †1659 | Giuseppe Maria †1623 | ||||||||||||||||

Ramo dei Duchi di Roccaromana, Marchesi del Toscano, Marchesi Paternò[90] | Ramo dei Conti del Grado | Bernardo Vincenzo †1682 | Vincenzo *1630 †1675 | Giacinto *1645 †1693 | Orazio *1625 †1693 | Tommaso | Giacinto Maria *1597 †1653 | ||||||||||||||

| Giovanni Battista †1734 | Ramo dei Principi di Biscari, Pari del Regno, Regio Consanguineo, Principi Paternò Castello, Baroni di Imbaccari, Baroni di Mirabella, Baroni d’Aragona, Baroni di Cuba e Sparacogna, Baroni di Baldi, Baroni di Sciortavilla[91] | Vincenzo *1681 †1767 | Ramo dei Marchesi di San Giuliano, Marchesi di Capizzi, Baroni di Pollicarini[92] | Ramo dei Principi di Valsavoia, Baroni d’Armiggi, Baroni del Cugno Mezzano | Giuseppe Maria *1616 †1643 | Vincenzo *1623 †1678 | |||||||||||||||

| Vincenzo Benedetto †1752 | Giuseppe | Mario Concetto *1700 †1781 | Michelangelo Melchiorre | Ramo dei Baroni di Imbaccari (est. 1725; feudo tornato ai Biscari) | Francesco Maria *1648 †1716 | ||||||||||||||||

Ramo dei Duchi di Furnari e Baroni di San Cono (est. 1909) | Ramo dei Marchesi di Sessa, Marchesi Asmundo Paternò, Marchesi Paternò, Baroni di Villasmundo, Baroni di Collabascia[93] | Ramo dei Duchi di Carcaci, Pari del Regno, Baroni di Placa e Bajana[94] | Ramo dei Baroni di Bicocca | Vincenzo Maria †1749 | |||||||||||||||||

| Francesco Maria *1694 †1765 | |||||||||||||||||||||

| Vincenzo Maria †1808 | Onofrio Emanuele †1801 | ||||||||||||||||||||

Ramo dei Marchesi di Manchi di Bilici, Pari del Regno, Marchesi Paternò, Baroni di Raddusa[95] | Ramo dei Marchesi di Spedalotto, Marchesi di Regiovanni, Conti di Prades, Baroni di Pettineo e Pari del Regno, Baroni di Alzacuda, Baroni di Gallitano, Baroni di Culcasi | ||||||||||||||||||||

Remove ads

Dimore storiche

Riepilogo

Prospettiva

Alla famiglia appartengono o sono appartenuti una serie di dimore storiche prevalentemente situate fra Catania, Palermo, Caserta e Napoli. Queste includono:

Palazzi

- Palazzo Paternò Castello di Biscari alla Marina (Catania)[96]

- Palazzo Paternò Castello di Biscari alla Collegiata (Catania)[97]

- Palazzo Paternò Castello di San Giuliano (Catania)

- Palazzo Paternò di Manganelli (Catania)[25]

- Palazzo Manganelli Borghese (Catania)[98]

- Palazzo Paternò del Toscano (Catania)[99]

- Palazzo Paternò Castello di Carcaci (Catania)[100]

- Palazzo Asmundo Paternò di Sessa (Palermo)

- Palazzo di Spedalotto (Palermo)[101]

- Palazzo Paternò di Montecupo e San Nicola (Caserta)

- Palazzo Ducale (o Palazzo Paternò) (Presicce)

- Palazzo Biscari (Mirabella Imbaccari)[102]

Castelli

Ville

- Villa Paternò Castello di Carcaci (Catania)[105]

- Villa Paternò di Manganelli (Catania)

- Villa Paternò Castello di San Giuliano (Villasmundo)[106]

- Villa Paternò di Spedalotto (Bagheria)

- Villa Paternò di Montecupo e San Nicola (Napoli)

Inoltre, alcune delle dimore della famiglia si sono perse o distrutte negli anni, come per esempio il Palazzo costruito sul Foro Lunare a Catania da Giovanni Paternò, II barone del Pantano Salso, I barone della Nicchiara, IV barone del Burgio, I barone del Murgo e distrutto nel 1693 dal terremoto. D Guglielmini[107] narra che questo palazzo era tutto “intagliato a statue e fogliami" e, dalle sue mura, “pendevano arazzi di Francia e stoffe seriche, le sue camere adunavano mobilio prezioso, la sua mensa era arricchita di vasellame d’argento e d’oro […] la sala delle armi conteneva corazze, giachi e cimieri di squisita fattura”. Un'altra esempio fu la Villa Scabrosa,[108] eretta da Ignazio Paternò Castello, Principe di Biscari a inizio del XVIII secolo. La villa includeva un giardino e un lago artificiale circondato da alberi di ogni genere e diventò, ben presto, un simbolo di riscossa per la città di Catania dopo l'eruzione vulcanica del 1669.

Remove ads

Titoli

Riepilogo

Prospettiva

La data tra parentesi è quella dell’investitura reale ed indica l’anzianità del titolo che alcunevolte rappresenta, più che il grado, la rilevanza di una famiglia. Questo perché in alcuni stati, come nel Regno di Sicilia, non vi furono titoli ducali o principeschi fino al 1576.[N 72] La famiglia Paternò fu la prima famiglia catanese ad essere insignita del titolo di principe (Principe di Biscari, Regio Consanguineo e Pari del Regno) nel 1633.[N 73]

Secolo XI

- Conte d'Embrun (1060); Conte di Buccheri (1090)

Secolo XII

- Conte di Butera (1161); Conte di Martana (1162)

- Barone di Pettineo (1170) e Pari del Regno (1170)

Secolo XIII

- Barone del Burgio (1292); Barone delle Saline (1292); Barone di Regiovanni (1296)

Secolo XIV

- Barone di Gallitano (1325); Barone del Pantano Salso di Catania (1340); Barone della Nicchiara (1392); Barone di Belliscara (1393); Barone di Maucino (1393); Barone di Binvini (1393); Barone del Murgo (1398); Barone di Foresta Vecchia (1399); Barone di Mangalavite (1399); Barone di Triari (1399); Barone di Li Butti (1399)

Secolo XV

- Barone dei Porti e Marine di Val di Noto (1407); Barone del Portolanato di Girgenti (1417); Barone di Alzacuda (1417); Barone dei Supplimenti di Mazzara, Trapani e Sciacca (1422); Barone di Mirabella Imbaccari (1422); Barone della Terza Dogana di Mare di Catania (1423); Barone di Imbaccari Inferiore (1425); Barone di Catalimita (1425); Barone di Graneri (1453); Barone del Castello di Castania (1473); Barone di Pojra di Paternò (1478); Barone di Sparacogna (1478); Barone di Cuba (1479); Barone di Aragona (1479); Barone di Spedalotto (1490); Barone di Brieni (1494); Barone di Fraxinòo (1494); Barone di Scordia Suprana (1499)

Secolo XVI

- Duca di Pozzomauro (1590)

- Barone di Raddusa (1503); Barone di Destra (1503); Barone di Belmonte (1524); Barone di Montagna (1524); Barone di Castello d’Oxina (1525); Barone del Vallone (1538); Barone di Salsetta (1541); Barone di Ramione (1546); Barone di Bruca (1567); Barone di Xiurca (1574); Barone di Canali (1574); Barone di Castelluzzo (1576); Barone di Biscari (1580); Barone dei Sollazzi di Troina (1580); Barone dei Sollazzi di Salomone (1580); Barone di Bufaledi (1595); Barone di Caddeddi (1595); Barone di Recalcaccia (1595); Barone di Spinagallo (1595)

Secolo XVII

- Principe di Biscari (1633), Regio Consanguineo (1633), Pari del Regno (1633); Principe Paternò Castello (sul cognome) (1633); Principe di Sperlinga dei Manganelli (1627); Principe Paternò (sul cognome) (1627); Principe di Cerenzia (1697)[N 74]; Principe di Cassano; Principe di Castelforte (1633); Principe di Caspoli

- Duca di Palazzo (1627); Duca di Furnari (1643), Duca di Carcaci (1648) e Pari del Regno (1648); Duca Paternò (1648); Duca d’Alessano

- Marchese di San Giuliano (1669); Marchese di Regiovanni (1625); Marchese della Grotteria, Marchese di Capizzi (1633).

- Conte di Prades (1661); Conte di Simari

- Barone del Castello di Piraino, Pari del Regno (1622); Barone di Baldi (1622); Barone di Intorella (1622); Barone di Misilindrino (1622); Barone di Santa Margherita (1622); Barone di Bidani (1629); Barone di Manganelli (1639); Barone di Polino (1635); Barone di Aci Ficarazzi (1640); Barone di Gallizzi (1644); Barone di Mandrascati (1644); Barone di Sigona (1650); Barone della Baglia, di Dogana di Milazzo, di Pozzo di Gotto (1656); Barone di Bicocca (1688)

Secolo XVIII

- Principe di Presicce (1712)[N 15]; Principe di Valsavoia (1763); Principe di Emmanuel

- Duca di San Nicola (1711), Duca di Giampolo (1724); Duca di Roccaromana (1783); Duca della Castellina

- Marchese di Casanova (1728); Marchese Paternò (1728); Marchese Paternò (1756); Marchese di Sessa (1756); Marchese Asmundo-Paternò (1756); Marchese di Spedalotto (1793)

- Conte di Montecupo (1730)

- Barone di Camopetro (1702); Barone di Carcaci (1703); Barone di Licata (1703); Barone di Sant’Alessio (1713); Barone di Villasmundo e Pari del Regno (1716); Barone di Sciortavilla Superiore ed Inferiore (1722); Barone di San Giuliano (1732); Barone del Mastronotariato (1737); Barone di San Cono e Pari del Regno (1754); Barone d’Armiggi (1762-1906); Barone della Placa e Bajana (1774); Barone del Cugno Mezzano (1775); Barone di Pollicarini (1789); Barone di Imbaccari Superiore (1792)

Secolo XIX

- Principe di Montevago (c.1800)

- Duca di San Michele (inizio 1800); Duca Paternò Castello (1885)

- Marchese di Manchi di Bilici o Marianopoli e Pari del Regno (1806); Marchese Paternò; Marchese del Toscano (1858)

- Barone della Scala (1801)

Secolo XX

- Marchese Paternò (1911, 1916, 1922, 1933)

- Conte Amico Paternò del Grado (1902)

- Barone di Rigilifi (1928)

Remove ads

Araldica

Blasonatura: campo d'oro, ai quattro pali di rosso e la banda d'azzurro, attraversante sul tutto.

Cimiero: Corona di principe. Il ramo dei principi di Biscari hanno il privilegio reale di apporre nella loro corona principesca quattro spighe di grano.[N 75][109]

Manto: Manto di principe.

L'arma dei Paternò subisce piccole varianti a seconda della linea di appartenenza:

- Paternò Castello: Partito di Paternò e di Castello, che è d’azzurro al castello di tre torri, d’argento. Solo per i Marchesi di San Giuliano e Duchi di Carcaci, la blasonatura è fondato sulla pianura erbosa al naturale.

- Moncada Paternò Castello: Partito di Paternò, di Castello e di quello dei Moncada sovrapposto centrale, che è di rosso con otto bisanti d'oro, due su due[6]

Remove ads

Note

Bibliografia

Voci correlate

Altri progetti

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads