Timeline

Chat

Prospettiva

Dialetti della Puglia centrale

dialetti alto-meridionali parlati nella Puglia centrale Da Wikipedia, l'enciclopedia libera

Remove ads

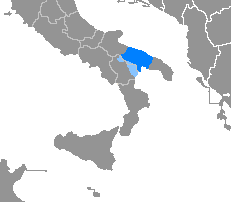

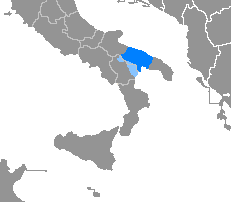

I dialetti appulo-baresi sono un insieme di dialetti[1] italoromanzi appartenenti al gruppo meridionale intermedio, parlati nella fascia centrale della Puglia.

Remove ads

Le aree interessate sono la città metropolitana di Bari, la provincia di Barletta-Andria-Trani a est del fiume Ofanto, la parte occidentale della provincia di Taranto e alcuni comuni della provincia di Brindisi, originariamente afferenti alla Terra di Bari.

Tali dialetti hanno come origine comune il latino, spesso nella sua forma volgarizzata parlata durante il Medioevo, e un precedente sostrato peuceta (di probabile origine illirica, ma profondamente influenzato dall'osco e dal greco). Inoltre, come qualsiasi altra varietà linguistica, presentano influenze di adstrato che derivano non solo dal resto della continuità italo-romanza, ma anche da altre continuità linguistiche neolatine più distanti (come quelle gallo-romanze ed ibero-romanze) e da continuità non romanze (principalmente greco-bizantine), le quali, in alcuni casi, hanno contribuito a caratterizzarne l'inflessione –per molti incomprensibile– soprattutto in relazione al livello fonetico dell'analisi linguistica.[2]

Questo gruppo dialettale è caratterizzato da variazioni percettibili per ogni comune, alle volte anche singolari e con tratti non comuni, come nel caso del ruvestino o del nojano, soprattutto per quanto concerne le vocali accentate e i dittonghi, essendo una varietà linguistica non standardizzata.

Remove ads

Scrittura

Come quasi tutti i dialetti meridionali, le vocali atone subiscono una riduzione, mutando in un'unica "e" indistinta e muta (scevà).[3] Diversamente dalla maggior parte dei dialetti meridionali intermedi, nel barese, così come nel lucano, inizia a ridursi progressivamente la frequenza dello scevà - dapprima nelle vocali intermedie (il Nord barese le pronuncia definite), poi in quelle finali (a sud di Bari) - via via che ci si avvicina al confine linguistico con i dialetti meridionali estremi. Questa vocale si scrive sempre, sia perché sonorizza la consonante a cui si accompagna, sia perché costituisce pur sempre una sillaba; la sua omissione comporterebbe infatti l'illeggibilità del termine o la scrittura di una parola dal significato diverso, come per esempio Bar (bar) e Bare (Bari).

Remove ads

Accenti

- accento acuto, usato quando la vocale ha un suono chiuso: é, í, ó, ú;

- accento grave, usato quando la vocale ha un suono aperto: à, è, ò;

Gli accenti, inoltre, servono anche per distinguere parole scritte nello stesso modo, che però presentano pronunce diverse. I monosillabi non vanno mai accentati, eccetto alcune eccezioni: à (a, preposizione semplice), mà (mai, avverbio di tempo), ecc.

Diacronia

Riepilogo

Prospettiva

Si prenda in esempio la graduale evoluzione dei termini latini, ad esempio, nel dialetto barese:

- ă > a (es.: ămylum > àmele, "contenitore di terracotta")

- ā > á o é (es.: (ad)lixāre > allescià)

- ĕ > é (es.: dĕcem > dèsce, "dieci") a volte i (es.: mĕdicus > mìdeche, "medico");

- ē > e > é (es.: sēro > sére, "sera");

- ĭ > i (es.: ĭmbricem > ìrgeme, "tegola");

- ī > í (es.: īre > scí, "andare");

- ŏ > uè (es.: fŏcus > fuéche, "fuoco"), meno di frequente o (es.: nŏvem > nóve, "nove");

- ō > au > ó (es.: carbōnem > carvóne, "carbone");

- ŭ > ù (es.: mŭstaceus > mustazzélle, "dolce tipico preparato con mosto")

- ū > ú (es.: mus + trillus > mustrìlle, "trappola per topi").

- ae / oe > gli esiti dimostrano che questi dittonghi vennero recepiti come ĕ (es.: coelum > cìle, "cielo");

- au > tende a chiudersi in o (es.: aurum > òre, "oro");

I risultati riportati riguardano la maggior parte degli esiti, ma non sono comprensivi di eccezioni. Questi cambiamenti devono essere interpretati come occorrenti solo in sillabe toniche e non tengono conto degli svariati cambiamenti prodotti in quelle atone, che possono però riassumersi essenzialmente così:

- tutte le vocali (compresi i dittonghi) diventano nella maggior parte dei casi un'indistinta e IPA: [ə] soprattutto in fine di parola;

- la ŏ tende ad e muta (es.: *cond+sare > conzare > chenzà = "condire");

- la ŭ tende a scomparire (es.: cicercŭla > *cicer-cl-a > cecérchie, "tipo di legume"; notare che il nesso latino cl passa sempre in ch, es. cl-avis (chiave) > chié);

L'evoluzione delle consonanti e dei nessi consonantici è più articolata e in alcuni casi, che saranno indicati, continuano tendenze già tipiche del latino. Per facilità i nessi saranno trattati a parte:

- b > resta b quando seguita da consonante o semiconsonante (es.: blancus > biánghe o viánghe, "bianco");

- c > davanti ai suoni /a/, /o/ ed /u/ e consonantici resta c (es.: casa > càse, "casa"); davanti ai suoni /e/, /i/ ed /ə/ si palatalizza con esiti diversi tra c e sc (es.: macinula > macélene; lucem > lusce, "luce");

- d > di solito resta d indipendentemente da cosa segua (es.: *diaboliculus > diauìcchie, "peperoncino"), mentre tende ad assimilarsi in n quando preceduta da un'altra n (es.: quando > quanne, "quando"). Solitamente dopo la consonante l e prima di una e muta o di una consonante r si pronuncia desonorizzata (es.: solidus > sòlde, "soldo"), ma nella scrittura non si differenzia questa variazione di suono;

- f > resta f in tutte le posizioni (es.: frixorium > fresóle, "padella");

- g > a differenza di molti altri suoni consonantici, molto frequente nella zona murgiana, in particolare nei comuni di Altamura e Gravina in Puglia, dal latino possiamo sottolineare il nesso gl seguito da a che si trasforma in gn (es.: *glandula > gnàgnele, "ghianda"); nel barese l'esito resta tale, come in italiano (es. *ghianda > ghiande).

- h > si perde completamente (es.: hora > ore, "ora");

- j > laddove in latino compariva una i semiconsonantica (j in latino volgare) abbiamo in barese una g o sc (es.: iovis dies > giovedì, "giovedì"), ma la questione è controversa, perché il fatto che spesso tale evoluzione riguarda anche la ī vocalica (es.: gītus/jitus > sciúte, "andato") potrebbe essere indice del fatto che in realtà nel dialetto ci si sia rifatti a espressioni italiane anche volgari come "giovedì" e "gito";

- l > è una delle consonanti più instabili nel passaggio, i suoi esiti sono tre e tutti estremamente diversi tra loro: l (es.: lingua > lènghe/lèngue, "lingua"), d (es.: caballus > cavádde, "cavallo"). Resta l se iniziale o assieme ad altre consonanti, quando doppia ed intervocalica, soprattutto nei suffissi -allus, -ellus, -illus, -ollus ed -ullus, tende a d nel singolare e a r nel plurale (es.: *anillus > anìdde, "anello");

- m > non subisce particolari variazioni (es.: moribundus > marabbónne, "campana che suona durante la celebrazione di un funerale");

- n > come per la m, non subisce alterazioni consistenti, ma nei nessi consonantici genera trasformazioni varie;

- p > resta di solito p (es.: patiens > pacce, "pazzo");

- q > non subisce particolari trasformazioni;

- r > resta praticamente invariata (es.: rex > ré, "re");

- s > di solito rimane s (es.: sartaginem > sartàscene, "padella", nei dialetti della zona murgiana); la s finale cade (es.: cras > cré, "domani");

- t > resta tale, ma spesso muta la sua pronuncia sonorizzandosi. Ciò avviene soprattutto dopo la l (es.: Altus Murus > Ialtamuéure, "Altamura"); segue l'italiano nella trasformazione in precise condizioni in z (es.: amicitia > amecízie, "amicizia");

- v > gli esiti più evidenti sono v e f.

Remove ads

Differenze tra italiano e apulo-barese

Riepilogo

Prospettiva

In genere le parole che passano dall'italiano al barese tendono a semplificare la loro pronuncia. Questa semplificazione passa anche attraverso l'utilizzo di un suono introduttivo che è quasi sempre i (es.: erba > iérve) e che si usa in moltissime parole che iniziano per vocale. Questa semivocale cade nel momento in cui la parola viene preceduta da un articolo (es.: l'erba > l'érve) e le parole che cominciano per i non subiscono il fenomeno (es.: imbricem > ìrgeme [termine della zona murgiana e non presente nel barese puro]). In alcuni casi, comunque solo se la parola comincia per vocale, può capitare che non venga preceduta da i e che trasformi la sua vocale iniziale in a.

Segue un breve elenco delle maggiori trasformazioni dall'italiano al barese, escludendo come per il paragrafo precedente eccezioni e casi particolari:

- aio/aia > ère (es.: notaio > nutére), in realtà è stato l'italiano a perdere la r originaria latina;

- cce/cci > zze (es.: salsiccia > salzìzze);

- g > quando iniziale diviene spesso i (es.: gamba > iàmme). Davanti ai dittonghi ua e ue cade (es.: guerra > uérre), ma questo può essere anche effetto della provenienza germanica di queste parole (si confronti guerra con war inglese e uèrre barese). Spesso g(g) diventa sc (es.: leggere > lésce). Il gruppo gli diventa gghie (es.: aglio > uàgghie);

- i > tende a cadere quando iniziale (es.: imparare > mbará o mbaré; innamorato > nnammuráte o nnamuréte);

- p > spesso invariata, si sonorizza dopo nasale (es.: impossibile > mbossìbbele).

Remove ads

Nessi consonantici

I nessi consonantici che vengono affrontati in questo paragrafo sono considerati indipendentemente dalla loro provenienza latina o italiana. Essi possono variare di luogo in luogo

- il nesso cl > chi (es.: *cicercla > cecérchie);

- i nessi nb e np > mb (es.: in braccio > 'mbrazze o nvrazze; in piedi > nbite);

- il nesso nd > nn (es.: quando > quanne);

- i nessi ng e nq > ng(u) (es.: in cielo > ngile; in corpo > nguérpe);

- i nessi nf e nv > mb (es.: inferno > mbirne; invece > mbésce (in alternativa anche ammère);

- il nesso nm > mm (es.: in mezzo > mménze);

- il nesso ns > nz (es.: *in sursum > nzuse);

- il nesso nt > nd (es.: quanto > quande);

- il nesso pl (latino) / pi (italiano) > chi (es.: pluvere / piovere > chiòve);

- il nesso tl > cl.

Remove ads

Grammatica

Riepilogo

Prospettiva

Articoli determinativi e indeterminativi

| Maschile singolare | Femminile singolare | Plurale | |

| determinativi | u, lu, l' | 'a, la, l' | i, li, le, l' |

| indeterminativi | nu, n' | na, n' | dò |

Plurale

Molti sostantivi sono invariabili: (cambia solo l'articolo)

- u cane [il cane] - le cane [i cani]

- la cerase [la ciliegia] - le cerase [le ciliegie]

Altri formano il plurale in -re / -le, caratteristica presente soprattutto nell'entroterra murgiano:

- case [casa] - càsere [case], sckàffe [schiaffo], sckàffere [schiaffi], peiùne [pugno], peiònere [pugni], frète [fratello], fràtere [fratelli]

- àrvele [albero] - iàrvele [alberi], criatùre [bambino], criatòrele [bambini], vambasciulère [venditore di lampascioni], vambasciulàrele [venditori di lampascioni]

Altri plurali sono metafonetici:

- mése [mese] - mise [mesi]

- uagnone [ragazzo] - uagnune [ragazzi]

Altri ancora sono sia metafonetici che con il finale in -re:

- sóure [sorella] - serure [sorelle]

- paise [paese] - paiésere [paesi]

Femminile

Per il femminile molti aggettivi e sostantivi mutano le vocali interne, altri restano invariati:

- russe [rosso] - rosse [rossa]

- serùche [suocero] - seròche [suocera]

- gnure [nero] - gnore [nera]

Vocativo

Per i nomi esiste una distinzione a due casi: nominativo (soggetto) e vocativo (complemento di vocazione). Per formare il vocativo, il barese tronca la parola al nominativo singolare o, in rari casi, la altera, o adopera l'articolo determinativo preposto al vocativo, e.g. la nò 'nonna!'. Il vocativo plurale, invece, è quasi sempre identico al nominativo singolare.

Mamma:

| Caso | Singolare | Plurale |

| Nominativo | màmme | (le) màmme |

| Vocativo | mà | (le) màmme |

Ragazzo:

| Caso | Singolare | Plurale |

| Nominativo | uagnòne | uagnùne |

| Vocativo | uagliò | uagnù |

Nonna:

| Caso | Singolare | Plurale |

| Nominativo | nònne | nònnere |

| Vocativo | (la) nò | (le) nònne |

Zio:

| Caso | Singolare | Plurale |

| Nominativo | ziàne | ziàne |

| Vocativo | (lo) zzì | (le) zzì |

Pronomi

| Maschile singolare | Femminile singolare | Plurale | |

| Questo/a/i/e | cusse | chésse/chéssa | chisse |

| Quello/a/i/e | cudde | chédde/chédda | chidde |

| Caso | 1a persona sing. | 2a persona sing. | 3a persona sing. m. | 3a persona sing. f. | 1a persona plur. | 2a persona plur. | 3a persona plur. |

| Nominativo | iì | tu | iìdde | iédde | nú | vú | lore |

| Accusativo tonico | me | te | se, ù | se, la | ce | ve | se |

| Accusativo atono | me | te | le | le | ce | ve | le |

| Dativo atono | me | te | ce, nge | ce, nge | ce | ve | ce, nge |

| Dativo+Accusativo | m'ù (me u)) | t'ù(te u) | s'ù(se u), ch'ù(che u), ng'ù(nge u) | s'ù(se u), che la, nge la | ch'ù(che u) | v'ù(ve u) | s'ù(se u) |

| Genitivo | - | - | ne | ne | - | - | ne |

| Strumentale | - | - | nge | nge | - | - | nge |

| Vocativo | - | a tté / a tte | - | - | - | a vvù | - |

Esempio: Fàmmece scequà n'àld'e mmuésse - Fammici giocare ancora un po'

Come forma di cortesia, per esempio quando ci si trova di fronte a una persona più anziana alla quale bisogna dare rispetto, si utilizza il sostantivo u méste/mé' (signore) se ci riferiamo ad un uomo o la signó/la signóre/la segnó se ci riferiamo ad una donna. Alcune volte anche utilizzato in tono scherzoso.

I pronomi relativi sono:

- ce [chi];

- ca [il quale, la quale, i quali, le quali, di cui, a cui].

Per esempio:

- Ce ssi ttu? [chi sei?];

- La segnore ca so acchiàte aiíre [la signora che ho trovato ieri];

- Le libbre ca tu me si parlàte [i libri di cui mi hai parlato].

Possessivi

Gli aggettivi possessivi e i pronomi possessivi sono questi elencati nella seguente tabella:

| Persona | Maschile singolare | Femminile singolare | Plurale indistinto | Forma enclitica |

| 1a singolare | mìe/mi | mé | mìe/mi | -me |

| 2a singolare | tù | tò | tù tò/tò | -te |

| 3a singolare | sùie/su | sòie/so | sùie, sòie/sù, sò' | -se |

| 1a plurale | nèste/nuste | nostre | nèste/nuste | - |

| 2a plurale | véste | vostre | vuéste | - |

| 3a plurale | llore | llore | llore | -se |

In dialetto barese l'aggettivo possessivo va sempre dopo il nome al quale si riferisce.

- la màchen'a mé [la mia automobile] (si noti che per vocalizzazione dell'articolo femm. la in 'a, esso si pone sistematicamente in fine di parola (sempre al femminile, al maschile non accade) al fine di ribadire l'oggetto, quindi come traduzione letterale avremo la macchina quella mia che in barese risulta in la machen'a mé; stessa cosa per gli altri possessivi, ad esempio la pentola tua=sost. sartàscene [lat. sartago, -ginis], > la sartàscene > la sartàscen'a tò/tòie).

Altra caratteristica di questo dialetto è anche la forma enclitica del possessivo tramite suffissi, che però è limitata solamente alle persone:

- attàne-me [mio padre];

- màme-te [tua madre];

- sòre-te [tua sorella];

- fràt-te [tuo fratello];

e via dicendo.

Preposizioni

Le preposizioni semplici sono:

- de [di];

- à [a];

- da [da];

- iìnde ('nde; 'n) [in];

- che [con];

- suse/sope [su];

- pe [per];

- mménze, ndra [tra, fra].

Possono fare anche da preposizioni:

- sotte [sotto];

- abbàsce/sotte [sotto, giù].

| u | la | le | |

| de | d'u | de la | de le |

| á | o' | à lla | à lle |

| da | d'u | da lla | da lle |

| iìnde | iìnde u/nde u | iìnde la/nde a lla | iìnde le/iìnde à lle/nde à lle/nde le |

| che | c'u | che lla | che lle |

| suse | suse u/sus'u | suse á/sus'á | suse le |

| pe | pe u | pe lla | pe lle |

Le principali locuzioni prepositive sono:

- da ddo, da ddè > di qua, di là;

- nzime cche, nzime à > insieme a;

- fine à/finghe à > fino a;

- sènze > senza (anche se non è una locuzione);

- pe ccolpe de > a causa di.

Ca e Che

Ca (lat. quia) può avere valore di:

- preposizione relativa: vogghe a accàtte u prime ca iàcchie. [comprerò il primo che trovo];

- congiunzione:

- nella proposizione dichiarativa: u sacce ca ié nu buéne uagnóne. [so che è un bravo ragazzo];

- nella preposizione consecutiva: téne nu sàcche de llibbre ca la casa sò pare na bibliotéche. [ha tanti libri che la sua casa sembra una biblioteca];

- introdurre il secondo termine di paragone: iéve chiú la fòdde ca u rèste. [era più la folla che il resto].

- preposizione troncata: tagghià ch'u chertídde. [tagliare col coltello] (troncato)

Che (lat. quem) può avere valore di:

- nelle proposizioni finali: veléve che iére chiú iàlte [avrei voluto essere più alto];

- nelle proposizioni concessive: bàste ca pàghe [basta che paghi];

Il partitivo in barese non esiste, e per tradurlo vengono adoperate due forme:

- nu picche [un poco];

- à mmuzze [a morsi "mozzichi", un poco];

- do [due].

Nella zona murgiana si registrano tali forme:

- nu mùrse/nu muérse de (lett. un morso di, trad. un po dì)

Congiunzioni, negazioni e affermazioni

Segue l'elenco delle congiunzioni comuni (laddove le varianti siano omesse possono essere aggiunte):

- e, "e(d)";

- o, "o(ppure)";

- ma, "ma";

- però, "però";

- ca, "che";

- ce/si/ci, "se";

- percé/peccé/pecché, "perché";

- come/accóme/accàmme, "come";

- acchessí/dechessì/dacassì, "così";

- abbàste ca po/baste ca po, "purché";

- abbàste ca nan/baste ca nan, "purché non";

- tande ... ca ..., "tanto ... che ...".

Qui troviamo le principali negazioni e affermazioni:

- none, "no";

- nan/non, "non" (la n finale modifica in alcuni casi l'iniziale della parola successiva per un fenomeno di sandhi, es.: nan pozze > nan bozze);

- mè/mà, "mai";

- sí/sine, "sì";

- cèrte, "certo";

- securaménde/secùre, "sicuramente";

- sènze méne, "certamente".

Comparativo di maggioranza, minoranza e uguaglianza

- Comparativo di maggioranza: Soggetto + verbo essere + chiù + aggettivo + de + ...

Es.: Te véde chiù nzìste de cudde ppe ffatié. (Ti vedo più adatto rispetto a codesto per lavorare).

- Comparativo di minoranza: Soggetto + verbo essere + méne + aggettivo + de + ...

Es.: Maríe ié mméne gròsse de Nenétte. (Maria è meno grossa di Antonietta).

- Comparativo di uguaglianza: Soggetto + verbo essere + aggettivo + come + ...

Es.: Ziànete ié bbélle come a la mì. (Tua zia è bella come la mia).

Remove ads

Verbi

Riepilogo

Prospettiva

- Prima coniugazione: verbo mangiare

Variante del sud-est barese

Dialetto barese

MANGIÀ | |||

| presente | imperfetto | futuro | |

| Iì | màngeke | mangiàve | hi a mangià |

| tu | mange | mangiàve | hade a mmangià |

| iìdde/iédde | mange | mangiàve | have a mangià |

| nú | mangiàme' | mangiàveme | avime a mangià |

| vú | mangiàte | mangiàvate | avite a mangià |

| lore | màngiene | mangiàvene | hanne a mangià |

- Seconda coniugazione: verbo sentire

Variante del sud-est barese

Variante della città di Bari

SÈNDE | |||

| presente | imperfetto | futuro | |

| Iì | sènghe | sendéve | hi a sènde |

| Tu | sínde | sendìve | hade a sènde |

| Iìdde/iédde | sènde | sendéve | have a sènde |

| nú | sendime | sendéveme | avíme a sènde |

| vú | sendite | sendíve | avíte a sènde |

| lore | sèndene | sendévene | hanne a sènde |

In barese i verbi si differenziano in quattro coniugazioni: -à, -è, -ì, -e. Nella zona murgiana, però, i verbi di prima coniugazione escono spesso in -è.

Modo indicativo

Le desinenze per formare l'indicativo presente sono:

- prima coniugazione: -eche, -e, -e, àme/éme, -àte/éte, -ene;

- seconda coniugazione: -echee, -e, -e, -íme, -íte, -ene.

Il presente continuato nei dialetti apulo-baresi si forma con l'indicativo presente del verbo stare + a + verbo all'infinito (che può assomigliare alle forme del presente, per esempio fernésce).

- stogghe a ffà - sto facendo

Tuttavia, a Bari e, in diverse misure, nei dialetti dell'hinterland, si è affermato il costrutto stare + a + verbo all'indicativo presente (più comune nella seconda e terza persona singolare a nord della zona apulo-barese, mentre viene usato in più persone grammaticali nei dialetti più a sud).

- stà a stùdie - sta/stai studiando

- stà (a) sséne - stai suonando

- stà (a) ssòne - sta suonando

Nell'imperfetto troviamo le seguenti desinenze:

- prima coniugazione: -àve, -àve, -àve, -àme, -àte, -àvene

- seconda coniugazione: -éve, -éve, -éve, -èmme, -íve, -èvene

Il passato prossimo presenta la formazione seguente: ausiliare èsse/avé al presente + participio passato del verbo.

- accattá/é (comprare): iì so accattàte, tu si accattàte, ìidde/iédde hav'accattàte, nú sime accattàte, vú site accattàte, lore sònde accattàte.

Lo stesso accade per trapassato prossimo e trapassato remoto. Esempio:

- iì avéve acchiàte - avevo trovato

- iì fuébbe mbregghiáte - ebbi imbrogliato

Per il tempo perfetto le desinenze sono:

- prima coniugazione: -éve, -àste, -ò, -àmme, -àste, -àrene;

- seconda coniugazione: -íve, -íste, -í, -èmme, -íste, -érene.

Per formare il futuro bisogna ricorrere all'ausiliare avé (avere, dovere) al futuro. Verbo avé al futuro + à + verbo all'infinito.

- canòsce (conoscere): iì hì à ccanósce, tu hadde a ccanósce, iìdde/iédde have a ccanòsce, nú avíme à ccanósce, vú avíte à ccanósce, lore hanne à ccanósce.

Modo congiuntivo

Il congiuntivo imperfetto ha delle desinenze proprie:

- prima coniugazione: -àsse, -àsse, -àsse, -àmme, -àste, -àssere;

- seconda coniugazione: -èsse, -èsse, -èsse, -èmme, -íste, -èssere.

Modo condizionale

Il modo condizionale, inesistente, viene sostituito con l'uso dell'imperfetto indicativo o dell'imperfetto congiuntivo.

- Veléve scí o cineme - Vorrei andare al cinema;

- Velésse vené pure iì - Vorrei venire anche io.

Nei dialetti murgiani si può presentare anche sotto la forma vulàie o vulisse.

Modo imperativo

L'imperativo è formato semplicemente con l'aggiunta della desinenza -e per la seconda persona singolare, -àme o -íme per la prima persona plurale, e -àte o -íte per la seconda persona plurale davanti all'infinito del verbo: chiamínde! - guarda!

- sciàme! - andiamo! (viene molte volte usato anche sciamanínne / andiamocene)

- venite! - venite!

Modo proibitivo

Il proibitivo è utilizzato per vietare un'azione o anche in forma di semplice negazione. Viene utilizzato per la seconda persona singolare e per la prima e seconda persona plurale. Si ottiene con la forma nan + indicativo presente del verbo essere + verbo al gerundio. Ad esempio:

- Nan si scénne - non andare

- Nan site scénne - non andate

- Nan sime scénne - non andiamo

Modo gerundio

Il gerundio si ottiene dall'aggiunta della desinenza -ànne per i verbi del primo gruppo e -ènne per i verbi del secondo davanti alla forma infinita del verbo:

- ndrepequànne - cadendo

- fescénne - correndo

- sendénne - sentendo

- senànne - suonando

Modo participio

Il participio passato è formato con l'aggiunta del suffisso -àte per i verbi appartenenti al primo gruppo e del suffisso -úte per i verbi appartenenti al secondo. Tuttavia vi sono anche participi passati uscenti in -ste:

- viste - visto

- arremàse - rimasto

- sciúte - andato

Remove ads

Letteratura

In particolare in ambito poetico ci sono autori che hanno prodotto opere di pregio in dialetto barese; tra questi spiccano Francesco Saverio Abbrescia, Antonio Nitti, Davide Lopez e, più recentemente, Alfredo Giovine, Vito Maurogiovanni.[4]

Varianti locali

Riepilogo

Prospettiva

Esistono numerose varianti locali che presentano mutamenti fonetici nella costruzione sintattica della frase, a volte anche netti, con inflessioni dovute al contatto con altri dialetti: si definiscono tali come dialetti di transizione, ne sono esempi i dialetti dell'entroterra murgiano, o della fascia confinante con la provincia tarantina. Eccone alcuni esempi.

* Ad Acquaviva delle Fonti si utilizza la parola "giardino" (giardini pubblici) per riferirsi alla villa.

** A Minervino Murge non si utilizza il termine villa, bensì Faro, da cui: N'imme a scéie ó Fàre?

*** La e̋ è una tonica muta dal suono indistinto nelle monosillabiche.

**** A Polignano si utilizza la parola "piazza" per riferirsi alla villa.

***** A Putignano si è soliti passeggiare su Corso Umberto I

****** A Santeramo si dice correntemente "giù in villa" per riferirsi alla villa comunale.

Avverbi di luogo

- do', "qui"

- dà / dè, "là";

- addove / addó, "dove";

- abbàsce / ndérre, "giù";

- sotte, "sotto";

- fòre / lla ffòre, "fuori" (ma anche "in campagna");

- nnanze / da nànze, "davanti";

- de rembétte, /de fronde, mbacce, "di fronte";

- apprísse, "appresso";

- ndràte, "indietro";

- vecìne, "vicino";

- lendàne, "lontano";

- atterne, "attorno".

- mmére, "dalle parti di..."

Avverbi di tempo

- iosce, "oggi";

- aìre, "ieri";

- nustérze (variante murgiana) "avantieri"

- la iòsce, "pomeriggio";

- crà, "domani";

- pescrà, "dopodomani";

- poscrà, "il giorno successivo a dopodomani";

- de matíne, "di mattina";

- de di, "di giorno";

- de sére, "di sera";

- de notte, "di notte";

- sémbe, "sempre";

- mo', "ora, adesso";

- po', "poi";

- mo ppùnde, "proprio ora";

- sùbete, "subito";

- tarde, "tardi";

- angóre, "ancora";

- tanne/quanne iére u timbe, "allora, all'epoca";

- mbríme, "prima";

- da mo nnanze/da mo de nanze, "da adesso in avanti";

- mo iéve, "ne è passato di tempo"

Avverbi di quantità

- assà / assé, "molto";

- chiú, "più";

- méne, "meno";

- troppe, "troppo";

- picche, "poco";

- n'ogne, "un poco"

- nudde, "niente";

- pe nnudda nudde, "nient'affatto".

Locuzioni avverbiali

- da ssòpe / pure u rréste amme a avé, "per giunta";

- à ttutte vanne, "dovunque";

- come à nna saiétte, "velocemente";

- o scure , "senza luce, al buio";

- non zia mà / nan zia mé / mogghie a dDì, "non sia mai", "non voglia Dio";

- mo mo, "or ora";

- à 'mmane à 'mmane / a iònze a iònze, "man mano";

- bélle bélle, "pian piano";

- fescénne fescénne / fuscénne fuscénne, "in fretta e furia";

- a ccuérte a ccuérte, "per la via più breve".

- a dritte e a térte , "bene o male"

- (a) tené gèse gèse (Gravina), "tenere una cosa con cura"

Etimologia

Vocaboli di origine araba

- تَابُوت tābūt > tavúte [bara][6]

Vocaboli di origine greca

- κύκλος (kìklos) > cùchele "focaccia di forma circolare", appunto "ciclo"; anche nel dialetto lucano

- άμυλον (àmilon) > àmele "contenitore di terracotta"

- εδώ (edò) > dò, addò "qui"

- απορρήματα (aporrìmata) > remmàte "immondizia"

- κέντρον (kèntron) > cèndre "chiodo"

- κεράσιον (keràsion) > ceràse "ciliegia"

- αμύγδαλο (amìgdalo) > amínue "mandorla"

- πετροσέλινο (petrosèlino) > pedresíne "prezzemolo"

- Να! > Nà! "ecco!"

Vocaboli di origine latina

- lat. volgare gire (< lat. classico ire) > scí

- cicer > cícere "cece"

- cras > crà "domani"

- digitum > díscete "dito";

- deexcitare > descetà "svegliare"

- mox > mò "adesso, subito"

- post cras > pescrà "dopodomani"

- presbiter > prévete "prete"

- phaseolus > fasúle "fagiolo"

- mystax > mestàzze/mustàzz "baffi"

- adcaptare > accattà/è "comprare"

Vocaboli di origine francese

- paltot /palˈto/> palde/palte "tasca"

- tire-bouchon /tiʁbuˈʃõ/ > tirabusciò "cavatappi"

- boîte /bwat/ > buatta "barattolo di latta"

Vocaboli di origine spagnola

- susto > suste "angoscia"

- estropeado > strepiàte "rotto, danneggiato"

- esparadrapo > sparatràppe "cerotto"

Lemmi

Riepilogo

Prospettiva

La tabella che segue offre un confronto tra alcuni termini apulo-baresi e alcuni stranieri simili tra loro per suono e significato: la similitudine non prova tuttavia un rapporto di derivazione, dal momento che in molti casi la parola apulo-barese ha relazioni provate con i dialetti vicini o con il latino medievale. L'affinità con la lingua straniera può essere quindi una coincidenza o un effetto della comune derivazione dal latino di entrambe le varietà linguistiche.

Estratti in lingua

Attàne nèste - Il Padre Nostro

Attànma e nèste,

ca stà n-gìile,

sandefecàte iè u nome tù,

dange u Règne tù,

sèmbe ca iè la volondà tò,

accòme n-gìile acchesì n-dèrre.

Dange iòsce u ppane nèste d, tutte le dì.

e allìvenge le peccàte nèste,

accòme nù le levàme a ll'alde–

e nno nge sì mettènne – la prove,

ma scànzece do male,

Amen.

Ave Marì - L'Ave Maria

Ave Marì

chiène de grazzie,

u Seggnòre stà che ttè

Tu si benedètte m-mènze a le fèmmene

e benedètte iè u frutte de la venda tò: Gesù.

Sanda Marí,

mamme de Dòmene DDì,

prighe pe nnù peccatùre,

finghe a ll'ore de la morta noste,

Amen.

Glorie o U-attàne - Gloria al Padre

Glorie o U-attàne

o Figghie

e o Spìrde Sande.

Accòme iève iìnd'o prengìbbie

mò e ssèmbe

iìnd'a le sèghele de le sèghele.

Amen.

U repòse atèrne - L'Eterno riposo

U repòse atèrne

regàle a llore Seggnòre,

appìcce sop'a llore

la lusce perpètue,

arrepòsene mbàsce,

Amen.

Iàngeue de Dòmene DDì - Angelo di Dio

Iàngeue de Dòmene DDì

ca sì u uardiàne mì,

lusce, astìpeme, rìsceme e guidìsceme,

ca te fubbe date da la pietà Celèste,

Amen.

Preghìre de la matìne - Preghiera del mattino

T'adorèsceche o Dòmene DDì mì

e tte vogghe bbène che ttutte u core,

te rengrazièche percè me sì criàte,

lebberàte, fatte crestiàne e astepàte iìnd'a cchèssa notte.

Me mbègneche o Dòmene DDì mì, ca aiùte de la grazzia tò,

de fescì da ogne peccàte e da tutte le cassiùne de peccàte

e te prègheche, p'amòre de Gesù, de darme la forze.

No cchèdda mè, ma se va fà la volondà tò

o Dòmene DDì.

Preghìre de la sère - Preghiera della sera

T'adore o Dòmene DDì mì,

e tte vogghe bbène che ttutte u core,

te rengràzieche percè me sì criàte,

lebberàte, fatte crestiàne e astepàte iìnd'a cchèssa dì.

Damme la grazzie de recanòssce le peccàte mì

e de sendì addavère delòre.

No cchèdda mè, ma s'av'a fà la volondà tò

o Dòmene DDì.

Estratti da varianti di comuni dell'entroterra murgiano (gravinese e ruvestino)

Preghìre de la not - Preghiera della notte (gravinese)

Mcolc e madurmesc,

sus o Cil s dscn tre mess,

ci Di' mprvides l'anmamì nans prdes.

A captl du litt mi ste la presenz di Di',

alt ste la Santissm Trinitè,

dal pit la Mari Maddaln rispon pn'abella vousc

facimc u Segn d Sant Crousc.

Preghiere scritte secondo le regole del Seminario di studi ed approfondimento del dialetto Barese di Mondo Antico e Tempi Moderni. L'ultima preghiera è scritta secondo la tradizione orale tramandata a Gravina in Puglia.

Attòn nuostǝ - Il Padre Nostro (ruvestino)

Attòn nuostǝ,

ca stè n-cìdd,

sandǝfkòtǝ u nàume tìuǝ,

vìannǝ u Règnǝ tìuǝ,

ca vènǝ fattǝ la vòlùndǫ tìuǝ,

kòm in-dala kìis aksǝi n-dìàrǝ.

Dàš òšǝ r pònǝ nuostǝ dǝ tuttǝ r dèi.

e lìvǝ r peccòtǝ nuostǝ,

kòm nìuǝ r levòmǝ a ll'aldǝ

e nan-ge sì mìttǝ a r provǝ,

ma scànzǝcǝ dù mòlǝ,

Amen.

Note: ǝ (e muta) š (sc), č (ch), ň (gn), ų semivocale, k (c dura)

Preghiera scritta secondo gli studi del cultore di storia locale e lingue locali, il ruvestino Angelo Tedone[8]

Note

Bibliografia

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads