Ciceone

bevanda rituale dei misteri eleusini Da Wikipedia, l'enciclopedia libera

Il ciceone (in greco antico: κυκεών?, kykeón) è una bevanda rituale in uso nell'antica Grecia, legata, in particolare, al digiuno osservato durante la celebrazione dei misteri eleusini[1][2].

Uso rituale

Riepilogo

Prospettiva

L'uso rituale del ciceone è associato alla celebrazione dei misteri eleusini, riti religiosi iniziatici dell'antica Grecia relativi al culto di Demetra e Persefone[2]. Questa associazione nasceva dalla tradizione mitologica greca, secondo cui il ciceone sarebbe stato l'unico rifocillamento e ristoro accettato da Demetra, dopo aver rifiutato una coppa di vino,[3] al termine della ricerca, iniziata in Sicilia, della perduta Persefone.[2] Tale tradizione rimanda all'inno omerico, in particolare all'Inno a Demetra, in particolare ai versi 200-201 e 208-211.[1]

Per questo motivo, il ciceone era la bevanda che veniva assunta da chi si sottoponeva al rito di iniziazione nel Telesterion[1]. In tale occasione, infatti, egli pronunciava la frase iniziatica: «Ho digiunato, ho bevuto il ciceone»,[2] con cui esprimeva le due condizioni fondamentali e propedeutiche per poter accedere all'iniziazione: il digiuno e l'assunzione del ciceone[1]. Su tale fase preparatoria, appartenente a un percorso iniziatico di un rito misterico[1], non esistono rivelazioni e testimonianze: a giudicare dall'Inno a Demetra, si potrebbe dedurre che l'assunzione esclusiva del ciceone fosse associata a una pratica preparatoria di digiuno stretto, della durata di nove giorni.[1]

Composizione

Riepilogo

Prospettiva

Il significato della parola greca κυκεών è quello di "bevanda composita" e, all'occorrenza, "mescolata"[1]. Era, infatti, un miscuglio di ingredienti su una base di acqua: in una coppa riempita venivano aggiunti farina d'orzo e menta (γλήχων)[1]:

Ovidio, nel descrivere la mistura, non nominandola nello spazio dei suoi versi, ne indica la composizione come vino con aggiunta di fiocchi di segale tostati[5].

Poiché gli ingredienti aggiunti non erano in grado di dissolversi nel liquido, vi rimanevano in sospensione, così che era necessario agitare ripetutamente la mistura durante l'assunzione, fino al suo completo consumo[2].

Secondo l'etnologo Gordon Wasson[6], il chimico Albert Hofmann e altri studiosi[7], gli stati mistici e rivelatori ottenuti dai partecipanti ai Misteri Eleusini erano ottenuti tramite il ciceone stesso, nella cui preparazione sarebbe rientrata segale cornuta, cioè segale infestata dal fungo parassita Claviceps purpurea, comunemente detto ergot, a cui sono attribuiti effetti psicoattivi (ergotismo), e dalla quale si ricava l'LSD.

Varie critiche sono state rivolte tuttavia a questa tesi, perché non risulta che i cereali utilizzati fossero effettivamente intaccati da un siffatto parassita, di cui peraltro sono note le proprietà tossiche ma non gli effetti psicotropi, e in ogni caso ne sarebbero servite quantità fin troppo elevate per produrre delle alterazioni.[8]

Citazioni

Riepilogo

Prospettiva

Il ciceone è oggetto di numerose citazioni, fin dai testi omerici[2].

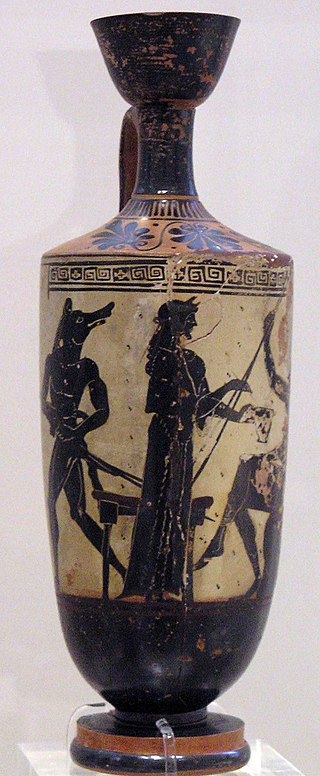

Nell'Odissea di Omero, il ciceone è la pozione composta di vino di Pramnio, mescolato a latte rappreso, farina e miele, che viene offerta dalla dea Circe, come dono di ospitalità ai compagni di Ulisse, che vengono trasformati in porci.[9] Ulisse invece, quando beve il miscuglio da una tazza d'oro, resta immune al sortilegio grazie al moli (μῶλυ), la pianta-antidoto fornitagli da Ermes, e può così salvare i compagni.

In un frammento di Eraclito[10], l'esempio del ciceone, con i suoi ingredienti immiscibili inconciliabili, è utilizzato come illustrazione familiare e metaforica della necessità degli opposti[2].

In un frammento di Ipponatte[11], il ciceone è chiamato "rimedio contro la miseria", cioè una bevanda che possa placare la fame o la sete, fatta con farina di orzo.

Nella commedia La pace di Aristofane[12], Hermes raccomanda il ciceone al protagonista eroico dell'opera, il vignaiolo Trigeo, che ha mangiato troppa frutta secca e noci. Per questo è stato congetturato che potesse avere proprietà digestive.

In un passo di Teofrasto[13] si descrive un contadino zotico che, dopo aver bevuto il ciceone, si reca a una seduta dell'ecclesia con un alito insopportabile.

Affinità col Cognidium

Secondo una congettura formulata da Nino Tamassia, il suono greco del nome della bevanda, kykeón, può essere accostato a quello latino del cognidium, probabilmente un vino medicato bevuto dal padre della Chiesa Papa Gregorio I[14].

Note

Bibliografia

Voci correlate

Collegamenti esterni

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.