Rue des Juifs (Strasbourg)

rue de Strasbourg De Wikipédia, l'encyclopédie libre

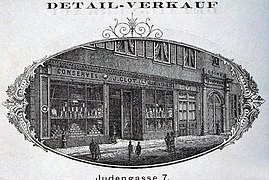

La rue des Juifs (en dialecte alsacien Judegass) est une rue du centre-ville de Strasbourg.

| Rue des Juifs Judengasse | |

Vue générale de la rue des Juifs de Strasbourg | |

| Situation | |

|---|---|

| Coordonnées | 48° 35′ 00″ nord, 7° 45′ 09″ est |

| Pays | France |

| Région | Alsace |

| Ville | Strasbourg |

| Début | rue du Dôme |

| Fin | rue des Pucelles |

| modifier | |

Situation et accès

Elle relie la rue du Dôme à la rue des Pucelles[1].

Origine du nom

Elle porte ce nom en raison de l'installation de la communauté juive qui s'y installe au XIIe–XIIIe siècle.

Historique

Résumé

Contexte

Dans l'Antiquité, la voie suit le tracé de l'axe ouest-est (via praetoria) qui traversait le camp romain d'Argentoratum, dans le prolongement de l'actuelle rue des Hallebardes.

Au cours des XIIe–XIIIe siècle, la communauté juive de Strasbourg est installée dans ce quartier, mais doit partir au siècle suivant. La rue se transforme de manière significative au XVIIIe siècle, avec l'apparition d'hôtels particuliers, dont plusieurs sont protégés par les Monuments historiques. Aux XXe–XXIe siècle, c'est devenu une artère commerçante.

Elle connaît plusieurs dénominations successives, en latin, en allemand ou en français : Vicus Judaeorum, inter Judaeos, apud Judaeos (1233), Judengasse (XIVe siècle), rue des Juifs (1792), rue des Droits de l'Homme (1793, pendant la Révolution), rue des Juifs (1817), rue de l'Évêché (1856), Judengasse (1872), rue des Juifs (1918), Judengasse (1940), puis à nouveau, rue des Juifs depuis 1945[1].

Des plaques de rues bilingues, à la fois en français et en alsacien, ont été mises en place par la municipalité à partir de 1995[2]. C'est le cas de la Judegass.

- Plaque rappelant la présence de la communauté juive au Moyen Âge.

- Angle de la rue du Dôme et de la rue des Juifs (Jean André Silbermann).

- 1891.

- 1894.

- 1898.

Bâtiments remarquables et lieux de mémoire

- no 1

- À l'angle de la rue du Dôme, cette maison wilhelmienne reconstruite à la fin du XIXe siècle, comme sa voisine au no 3, abrite une pharmacie[1].

- no 5

- Au coin de la rue des Échasses, il subsiste des fenêtres gothiques et une cheminée extérieure de cette ancienne maison médiévale qui a été partiellement reconstruite vers 1825 pour une famille de négociants, les Saglio, enrichis par la contrebande[3] de produits coloniaux durant le Blocus continental[4]. Théodore Humann, le dernier maire de Strasbourg sous le Second Empire, qui avait épousé une demoiselle Saglio, a vécu dans cette maison jusqu'en 1870[5]. Imposante maison de style Restauration, elle est dotée de chambranles de fenêtres rectilignes et d'une corniche à l'antique dont le grès rouge se détache sur le crépi clair du mur[5].

- no 6

- La maison, construite en 1898, a abrité l'entreprise du facteur de pianos Antoine Prestel[4].

- no 9 (ancien no 5)

- L'ancien « poêle » (siège de la corporation) des Maçons y était installé de 1506 à 1790. Reconstruit, l'immeuble abrite le siège de la Réunion des Arts de 1799 à 1854, puis la résidence et la chapelle des Jésuites de 1854 à 1899, et enfin, depuis 1909, le foyer de la cathédrale (Münsterhof[6]). Il conserve un portail avec un arc en plein cintre reposant sur deux colonnes cannelées[1] et engagées, qui se rattachent à l'esthétique du XVIIe siècle[5].

- no 11

- L'ancienne maison des seigneurs de Batzendorf a été profondément remaniée en 1731. Des bâtiments dans la cour et un escalier intérieur ont été ajoutés et la façade a été remise au goût du jour, en style Régence[5]. Cette façade fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques depuis 1929[7].

- no 12 (ancien no 40)

- L'existence de cette maison, dont le jardin donne alors sur la rue des Frères, est attestée au début du XVIIe siècle. L'ajout d'un oriel et d'une saillie à la façade est accordée en 1667, puis de nombreuses transformations sont effectuées. Au XXIe siècle, l'oriel aux montants sculptés et un corbeau en bois dans le passage donnant vers la cour restent visibles[8].

- no 15

- L'ancien hôtel des Joham de Mundolsheim est une grande bâtisse gothique et Renaissance. Les murs-pignons à redents, la porte cochère à intrados sculpté côté cour, l'escalier intérieur à balustres, le poteau sculpté attenant, la colonnette ionique à l'intérieur du rez-de-chaussée, la façade sur la rue, à l'exclusion du rez-de-chaussée, et la cave voûtée font l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques depuis 1985[9]. L'ensemble des peintures polychromes du Moyen Âge ou de la Renaissance[10], ainsi que les plafonds et les murs les supportant, font l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis 1989[9].

- En 1675 le libraire Frédéric-Guillaume Schmuck, qui deviendra imprimeur du roi en 1681, crée une imprimerie à Strasbourg, qui devient l'une des plus importantes de la ville. En 1918 elle prend le nom d'Imprimerie strasbourgeoise, plus connue sous l'abréviation « ISTRA ». Après quelques autres localisations, elle installe son siège dans la rue des Juifs et le conserve jusque dans les années 1980[11].

- no 17

- Modernisée au XVIIIe siècle, la maison conserve à l'intérieur des plafonds à solives ornées de rinceaux du siècle précédent[4].

- no 27

- Connue sous le nom d'« hôtel de Saxe, » la maison appartenait au XVIIe siècle au stettmestre Henri Balthasar de Kippenheim, puis à différentes familles nobles. Elle est vendue en 1779 à Christine de Saxe, abbesse de Remiremont, dont on a longtemps pensé qu'elle en était la commanditaire. Depuis la fin de la Première Guerre mondiale, la demeure appartient à une fondation diocésaine[12]. Surmontée d'un fronton triangulaire percé d'un oculus, la façade de style Régence, entièrement parementée de grès, comporte trois niveaux et neuf travées de baies. Elle est ornée de mascarons figurant les quatre saisons[5],[13]. Cette façade fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis 1927[14].

- no 28

- À l'angle de la rue du Faisan, cette grande maison bourgeoise remaniée au XVIIIe siècle, au moment où le style Régence commence à s'imposer, comporte une façade de trois étages dont les fenêtres ont des chambranles à crossettes et des appuis galbés. Le portail est plein cintre avec un appareil de bossage en diamant[5]. Le rez-de-chaussée a été refait en 1924[4].

- nos 30-32 (anciens nos 31-30)

- Sur cet emplacement se trouvait une synagogue, démolie en 1349 après l'expulsion des Juifs, puis on y construit la chapelle de Saint-Valentin, en souvenir du massacre des Juifs qui eut lieu le 14 février, fête de saint Valentin. Au XVIe siècle, le no 30 est occupé par des familles nobles, les Landsperg, les Baumann d'Offenbourg, les Roeder de Diersburg, les Wickersheim. Au début du XVIIIe siècle, le préteur royal Jean-Henri Obrecht revend l'immeuble aux Rathsamhausen qui le réunissent au no 32[15],[16].

- no 34

- Sa façade a été reconstruite par Joseph Massol en 1769[4].

- no 36

- C'était la maison de l'architecte du Palais Rohan, Joseph Massol, construite par et pour lui-même, un balcon en fer forgé y ayant été rajouté en 1751[4]. Parementée sur trois niveaux, la façade comporte des chaînes à refends, trois travées de baies et un avant-corps central. Elle n'est ornée que d'un seul mascaron, une allégorie de Minerve s'inspirant de celle du Palais Rohan. Sur l'égide, la déesse porte le compas et le traçoir des architectes[17].

- no 38

- Cette maison à encorbellement et colombages date des XVIIe et XVIIIe siècle[1].

Notes et références

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.