Maison de Chalon

famille noble De Wikipédia, l'encyclopédie libre

La maison de Chalon, parfois sous la forme erronée de Châlon[1], est une famille seigneuriale médiévale bourguignonne et franc-comtoise, branche cadette des comtes de Bourgogne issus de la maison d'Ivrée. Elle trouve son origine avec Jean Ier le Sage ou l'Antique (v. 1190-1267), comte de Chalon, puis seigneur de Salins, qui prend pour nom de Chalon hérité de sa mère, Béatrice de Chalon.

| Maison de Chalon | ||

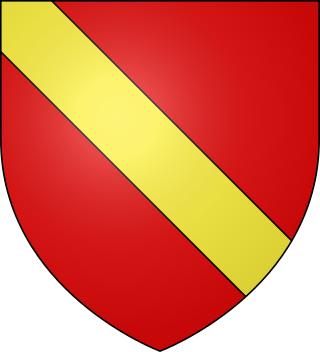

Armes de la famille. | ||

| Fondateur | Jean Ier de Chalon | |

|---|---|---|

| Branches | Chalon-Auxerre-Tonnerre Chalon-Arlay Chalon-Montaigu |

|

| Période | XIIIe – XVIe siècle | |

| Pays ou province d’origine | Bourgogne Franche-Comté |

|

| Allégeance | Bourgogne Royaume de France |

|

| Titres obtenus | Seigneurs de Salins, d'Arlay, comtes d'Auxerre, comtes de Tonnerre, princes d'Orange. | |

| Fonctions militaires | lieutenant général de l’archiduc et gouverneur de Bourgogne | |

| Alliances | à consulter | |

| modifier | ||

De ses trois mariages sont issues plusieurs branches avec les Chalon-Auxerre-Tonnerre et les Chalon-Arlay-Orange, dont l'un des descendants devient, à la fin du XVIe siècle prince d'Orange.

Histoire

Résumé

Contexte

Origines

Jean Ier le Sage ou l'Antique, auteur de la maison, est le fils cadet Étienne II († ), dit de Bourgogne-Comté, d'Auxonne, comte en Bourgogne, mais se titrant, par usurpation de titre, comte de Bourgogne[2], et de Béatrice († ), dite de Thiers/Thiern, comtesse de Chalon[3],[4] (actuelle commune de Chalon-sur-Saône).

L'ancêtre de cette maison est le comte héréditaire de Chalon, Lambert († ), qui a été comte par le roi franc Lothaire et qui tire son nom de Chalon-sur-Saône[4].

En 1237, il échange avec le duc Hugues IV de Bourgogne le comté de Chalon, hérité de sa mère, ainsi que les terres reçues à l'occasion de ses mariages, contre la seigneurie de Salins[2],[4],[5]. Il conserve cependant le surnom cognomen, devenu patronyme, de sa mère, de Chalon[2].

Implantation bourguignonne et franc-comtoise

Jean Ier le Sage est un puissant seigneur bourguignon, puis franc-comtois. L'assise territoriale de la famille est donc entre ces deux provinces, partagées entre le royaume de France et l'Empire, obligeant les différentes générations à tenter de maintenir sa souveraineté face aux ducs de Bourgogne et du roi de France.

Jean Ier le Sage hérite, par sa mère, du comté de Chalon, qu'il échange en 1237, avec le duc Hugues IV de Bourgogne, contre la seigneurie ou « sirerie » de Salins[2],[6]. L'héritage paternel lui apporte le contrôle de nombreux fiefs en Comté, notamment d'Arlay, L'Étoile, Montaigu, Le Pin dont la partie est de Lons-le-Saunier, Chaussin, d'Oiselay, d'Orgelet qui comprend 29 villages, de Rochefort, ainsi que plusieurs châteaux et forteresses, dont Sellières[7],[6]. S'ajoutent les terres de Choye et Ferrières, venues de son arrière-grande-mère-paternelle, Poncia de Traves[7]. À la suite du traité de 1236, puis de l'échange de 1237 qui confirme le précédent, il possède « Châtel-Belin et Châtel-Guyon (protégeant Salins), les baronnies de Vuillafans, d'Ornans, d'Arguel près de Besançon, de Montmahoux, et la suzeraineté sur tout le Haut Jura depuis les terres de l'abbaye de Saint-Claude jusqu'à Pontarlier, et depuis Salins jusqu'au Mont Tendre au-delà du Lac de Joux », ainsi que les fiefs de Montrivel, Château-Vilain, Nans, Charbonnel, le Val de Mièges, Chaussin, Jougne qui possède des péages, le château des Clées au pays de Vaud, Poupet, Montfort, Château-Chalon, Saint-Aubin, Bretenières, Charolles, etc.[8],[5],[2],[6].

Il fait construire plusieurs châteaux afin de protéger ses possessions, notamment Le Pin, Montmahoux, Sainte-Anne, Arguel, Arlay et Nozeroy[6].

Trois mariages, deux branches cadettes

Jean Ier le Sage se marie trois fois avec une quinzaine d'enfants, qui sont à l'origine de plusieurs branches[9],[3],[2],[4], qui se partagent les différentes possessions[6].

Il épouse en premières noces Mahaut ou Mathilde de Bourgogne (1190-1242), fille du duc Hugues III de Bourgogne et de la comtesse-dauphine Béatrice d'Albon[3],[2]. L'aîné Hugues (1220-1266) devient à la suite de son mariage, en 1248, avec Alix de Méranie, comte palatin de Bourgogne[3],[2]. Hugues hérite de « la baronnie Salins, le tiers du puits de cette ville, la suzeraineté de tous les fiers et alleux détenus par ses frères et plusieurs domaines dans le Duché »[6].

En secondes noces, il épouse Isabelle de la maison capétienne de Courtenay, dont il a sept enfants[3],[2]. L'aîné, Jean Ier de Chalon-Auxerre, est auteur de la seconde branche, des comtes d'Auxerre et de Tonnerre, seigneurs de Rochefort[3],[2].

Il se marie une troisième et dernière fois avec Laure de Commercy[3],[2], fille Simon [II/III] de Broyes-Commercy († /48), seigneur de Commercy[10]. Le couple a quatre enfants, dont Jean Ier de Chalon-Arlay (1259-1316), seigneur d'Arlay, auteur de la branche des seigneurs d'Arlay[3],[2]. La tige des Chalon-Arlay accroit les possessions de la famille en Comté[6].

Branche des Chalon-Auxerre-Tonnerre

La tige des Chalon, comtes d'Auxerre et de Tonnerre, est issue du second mariage de Jean le Sage[3],[2],[11]. Son fils Jean épouse en secondes noces Alix de Bourgogne-Auxerre († ), héritière du comté d'Auxerre[12]. Leur fils, Guillaume († ), lui succède pour le titre d'Auxerre, puis hérite de sa tante, Marguerite de Bourgogne († ), celui de Tonnerre, réunissant ainsi les deux comtés[11].

Jean Ier de Chalon-Auxerre obtient de son père le château de Rochefort et ses dépendances, Chevigny et Byarne, en Comté[13]. Rochefort revient à la branche d'Arlay jusqu'en 1366 où la branche d'Auxerre-Tonnere la récupère[13].

Au cour de la Guerre de Cent Ans, les Chalon-Tonnerre prennent le parti du roi de France[11]. Louis II de Chalon-Tonnerre († /24) se fait confisquer ses biens par le duc de Bourgogne au début du XVe siècle, puis Jean sans Peur s'empare de Tonnerre, en 1414[11]. Ses deux frères meurent au cours de batailles, marquant la fin en ligne masculine de la famille[11]. Ses deux sœurs, Jeanne II et Marguerite, cherchent à récupérer les biens familiaux au cours de procès[11]. Le mari de Marguerite, Olivier de Husson, hérite du titre de Tonnerre[14].

Branche des Chalon-Arlay, puis Orange-Chalon

Les Chalon-Arlay sont issus de la troisième alliance de Jean Ier avec Laure de Commercy[2]. Le fils aîné de cette union, Jean Ier de Chalon-Arlay († )[2], accroit les possessions familiales et laisse à sa mort les fiefs « d'Abbans, Arlay, Arguel (près de Besançon), Chalamont, Châtel-Belin (autour de Salins), Châtillon/Courtine, Chavannes, Jougne (et ses péages), La Rivière, Lons-le-Saunier, Monnier, Montaigu, Miontfaucon, Montfleur, Montmahoux, Montrivel, Nozeroy, Orgelet, Saint-Laurent-la-Roche, Sellières » (Salitot, 1988)[6], contrôlant ainsi le Jura central, particulièrement le long de l'axe Salins-Pontarlier[15]. Comme le souligne Michelle Salitot (1988) « avec 516 fiefs, sa puissance dépasse celle de son cousin, le comte Othon IV »[6]. Les Chalon, sans vraiment posséder des biens à Besançon, ont cherché à s'implanter dans la cité épiscopale[16]. Jean de Chalon obtentient entre 1290 et 1300, « vicomté, mairie et gardienneté » de la cité[16]. Et à partir de 1303, une politique d'achat est engagée notamment dans le quartier commerçant du Maisel, à proximité de la mairie[16].

Jean III de Chalon-Arlay († ) devient en 1393, par son mariage avec Marie des Baux-Orange, prince d'Orange[2].

Cette branche comtoise cherche à maintenir son indépendance face à aux ducs de Bourgogne, liés à la monarchie française[17]. En raison de la disparition de la branche des Chalon-Auxerre-Tonnerre, avec la mort sur les champs de bataille de plusieurs de ses membres et dont les biens sont peu à peu confisqués par le duc Jean sans Peur, les Chalon-Arlay se plient dans un premier temps à la volonté des princes, tout en cherchant à consolider leur puissance[15],[17]. Jean III de Chalon-Arlay est emprisonné et accusé de crime de lèse-majesté[17]. Le roi Philippe III le Hardi lui fait confisquer ses forteresses, l'obligeant à se soumettre à son autorité[17].

Louis II de Chalon-Arlay († ), prince d'Orange, épouse en 1405 Jeanne de Montbéliard († ), issue d'une puissante famille franc-comtoise[15],[17]. Il ajoute ainsi à son patrimoine constitué des terres entre Rougemont, au nord de Besançon, à la Provence et du lac de Neuchâtel à la Bresse, une partie de l'héritage des comtes de Montbéliard[15]. Sa mort en 1463 « ouvre une grave crise successorale et met en cause l’unité du domaine » (Locatelli, 2010)[18].

Son fils, Guillaume VII, par son mariage avec Catherine de Bretagne, « entre dans la parenté royale »[17]. Cette dernière est la par sa mère, Marguerite d'Orléans, la nièce du roi Charles VI.

Dernier descendant en ligne masculine de cette branche, Philibert de Chalon († ), comme ses ancêtres, hésite « entre le ralliement au roi de France ou la fidélité à l’Empire »(Locatelli, 2010)[18]. Il opte finalement pour le ralliement à Charles Quint, effectuant une brillante carrière[18]. Sans postérité, il adopte René de Nassau, fils de sa sœur Claude de Châlon, et il lui transmet tous ses droits[4],[18].

Filiations

Résumé

Contexte

Sauf mention contraire, les dates correspondent aux premières et aux dernières mentions dans la documentation. Les personnalités précédées d'un (?) ne font pas clairement attestés.

Généalogie simplifié des comtes de Bourgogne et des comtes d'Auxonne

Les descendants de Renaud III ont retenu le titre de « comtes palatins », ceux de Guillaume, son frère, se qualifiant de comtes de Bourgogne, en laissant à leurs cadets — titrés comtes de Vienne — le comté de Mâcon[19].

Généalogie simplifiée

Otte-Guillaume de Bourgogne 1er comte de Bourgogne (vers 926, mort le ) x Ermentrude de Roucy │ ├─>Guy Ier de Mâcon (mort en 1005 ou 1007), comte de Mâcon │ └─>Renaud Ier de Bourgogne (986-1057), Comte de Bourgogne. Hérite des terres d'Outre-Saône X Adélaïde de Normandie (1002-1038) │ └─>Guillaume Ier de Bourgogne (1020-1087), comte de Bourgogne X Étiennette de Vienne │ ├─>Renaud II de Bourgogne (mort en 1099 en croisade), comte de Bourgogne │ X … │ └─>Guillaume II de Bourgogne (mort en 1125), comte de Bourgogne │ X … │ └─>Guillaume III de Bourgogne (mort en 1126), comte de Bourgogne │ │ ├─>Étienne Ier Tête Hardie (mort en 1102), Comte de Bourgogne, Comte de Vienne et de Mâcon │ X Béatrice de Lorraine │ │ Comte palatins de Bourgogne1 │ │ │ ├─> Renaud III de Bourgogne (mort en 1148), Comte de Bourgogne de la branche aînée des comtes de Bourgogne │ │ X Agathe de Lorraine │ │ │ │ │ └─>Béatrice Ire de Bourgogne (morte en 1185) │ │ X épouse Frédéric Barberousse en 1156, Empereur et comte de Bourgogne │ │ │ │ │ └─>Othon Ier de Bourgogne (mort le ), comte palatin de Bourgogne │ │ X Marguerite de Blois │ │ │ │ │ └─>Béatrice II de Bourgogne(morte vers 1237) │ │ X épouse Otton de Méranie (mort vers 1234), Comte palatin de Bourgogne │ │ │ │ │ └─>Othon III de Bourgogne(mort vers 1248) │ │ │ │ │ │ Branche cadette de Bourgogne-comté1 │ │ │ └─> Guillaume III de Bourgogne (mort le ), comte de Bourgogne, de Vienne et de Mâcon │ X Poncette de Traves │ │ │ ├─>Étienne Ier d'Auxonne (mort en 1173), comte d'Auxonne, comte titulaire de Bourgogne (Étienne II) │ │ X Judith de Lorraine │ │ │ │ │ └─>Étienne II d'Auxonne (mort le ), comte d'Auxonne, comte titulaire de Bourgogne (Étienne III) │ │ X1 Béatrice de Chalon (morte le ) │ │ │ │ │ ├─> Jean Ier de Chalon (1190 - ) comte de Chalon │ │ │ X1 Mahaut de Bourgogne │ │ │ │ │ └─> Béatrice d'Auxonne (1195-1261) │ │ X1 Simon de Joinville Sénéchal de Champagne │ │ │ └─>Géraud Ier de Mâcon (mort en 1184), comte de Vienne et de Mâcon │ X │ └─>Raymond de Bourgogne (mort le ) X Urraque Ire de Castille

Premiers degrés issus de Jean Ier de Chalon

Descendance de Jean Ier de Chalon[3],[20]. Dans la littérature, le nom de ses enfants peut être de Chalon, mais aussi parfois de Salins ou encore de Bourgogne.

- Jean Ier de Chalon (v. 1190 † ), comte de Chalon (1227-1237), seigneur de Salins (1237-1267).

- ∞ (1°, 1214) Mahaut ou Mathilde de Bourgogne († ),

- Hugues III de Bourgogne (1220 † ), seigneur de Salins et comte palatin de Bourgogne par mariage, ∞ comtesse Adélaïde Ire de Bourgogne.

- Othon IV de Bourgogne, futur comte, ∞ (1°) Philippa de Bar, ∞ (2°) Mahaut d'Artois ;

- Hugues, sans postérité (vivant en 1312), seigneur de Fraisans, de Montbrison/Montbouson et d'Apremont, et autres lieux ;

- Étienne († ) ;

- Renaud de Bourgogne († ), ∞ avec Guillemette de Neufchâtel, fille d'Amédée Ier de Neuchâtel, et héritière des Montfaucon-Montbéliard en tant qu'arrière-petite-fille de Thierry III ; seigneur entre autres de Montaigu, Dramelay, Sellières, Pymorin, Montfleur, Binans, Marigna ;

- Henri ;

- Jean Ier († ), seigneur de Montaigu[n 1], Fontenoy-le-Château, d'Amance, Fondremand, Port, etc., inhumé à Faverney puis transféré dans l'église de l'abbaye de Cherlieu, le , en même temps que son frère Othon IV de Bourgogne ; ∞ (av. 1296) Marguerite de Blâmont, auteur de la branche cadette des sires de Montaigu[21] ;

- Henri de Bourgogne († ), seigneur de Montroud et de Montaigu, ∞ (1°) Mathilde de la Marche, ∞ (2°) Isabelle de Thoire-Villars.

- (2) Jean II de Bourgogne († ), seigneur de Montaigu et de Joinville, ∞ (1°) Marie de Châteauvillain, ∞ (2°) Marguerite de Joinville. Sans postérité.

- Marguerite de Bourgogne († av. ), dame de Montaigu [en Bourgogne], de Montrond et de Fontenoy, ∞ Thiébaud [VI/VII] de Neufchâtel-Bourgogne, seigneur de Neuchâtel.

- dont la suite des Neufchâtel-Montaigu.

- Isabelle de Bourgogne († ), ∞ Pierre, dit le Jeune, de Chambly Seigneur de Neaufle-le-Château.

- Henri de Bourgogne († ), seigneur de Montroud et de Montaigu, ∞ (1°) Mathilde de la Marche, ∞ (2°) Isabelle de Thoire-Villars.

- Elisabeth († ), mariée en 1254 avec le comte Hartmann V de Kibourg († ) ;

- Hippolyte (morte en 1283), dame de Saint-Vallier, ∞ (1270) Aymar IV de Poitiers-Valentinois († ), comte de Valentinois et de Diois ;

- Guye ou Guyonne († ), ∞ (vers 1274) Thomas III de Savoie († ), prince de Piémont ;

- Agnès, dame de Saint-Aubin, ∞ (1259) Philippe II, comte de Vienne († ), seigneur de Pagny ;

- Marguerite, nonne à l'abbaye de Fontevraud ;

- Béatrix († v. ), religieuse (avant 1266), puis abbesse de Baume-les-Dames[22] ;

- Alix, nonne à l'abbaye de Fontevraud (attestée en 1260).

- Élisabeth (1210 † ), ∞ (1°) Henri Ier de Bourgogne-Mâcon-Vienne, comte de Vienne † , ∞ (2°) Ulrich II de Ferrette (séparés en 1241/1248), et ∞ (3°, 1241/1248) Henri Ier de Vergy, seigneur de Mirebeau et d'Autrey.

- Marguerite († ), ∞ (1°) Henri de Brienne (maison de Brienne), seigneur de Venizy, ∞ (2°, 1252) Guillaume Ier de Courtenay-Champignelles,

- (?)[n 2] Blanche († ), ∞ (1°, 1260) seigneur Guichard V de Beaujeu, ∞ (2°, 1268) le seigneur Béraud IX de Mercœur.

- (?)[n 3] Jean († apr. /1267), seigneur de Marigna.

- (?)[n 4] Jeanne († ou 1268), ∞ Jean de Cuiseaux.

- Hugues III de Bourgogne (1220 † ), seigneur de Salins et comte palatin de Bourgogne par mariage, ∞ comtesse Adélaïde Ire de Bourgogne.

- ∞ (2°, 1242 ou 1243) Isabelle de de Courtenay,

- Jean Ier de Chalon-Auxerre (1243-1309), seigneur de Rochefort, comte d'Auxerre par son deuxième mariage ; ∞ (1°, 1256/1257) Elisabeth/Isabelle fille de Mathieu II de Lorraine, ∞ (2°, 1268) avec Alix de Bourgogne-Auxerre, et ∞ (3°, 1291) Marguerite de Beaujeu.

- auteur de la tige des Chalon-Auxerre-Tonnerre, seigneurs de Rochefort, comtes d'Auxerre et de Tonnerre (voir section ci-après).

- (?) Blanche (voir ci-dessus).

- Mahaut (1244-), supérieure du prieuré du Sauvement (Jura)[24]

- Robert († apr. ).

- Étienne († ), dit le Sourd, seigneur de Rouvres, Montenot et Saint-Laurent, ∞ (av 1262) Jeanne de Vignory, héritière des seigneurs de Vignory.

- Jean († av. ), seigneur de Vignory et Saint-Dizier, ∞ Marguerite de Savoie-Vaud († ), fille du baron Louis Ier de Vaud.

- Étienne († ), seigneur de Saint-Laurent, ∞ Jeanne de Saint-Vérain.

- Jeanne († apr. ), ∞ Guillaume IV de Dampierre, seigneur de Saint-Dizier.

- Pierre/Perrin († ), dit le Bo(u)vier, sire de Châtel-Belin, ∞ (1258/68) Béatrice de Savoie († apr. /1292). Sans postérité.

- Mahaut (1244-????), abbesse de Sauvement (Jura)[23],[25].

- (?) Guillemette, abbesse de Battant, mentionnée (sans date) par Du Tems (1774)[26].

- (?)[n 5] Marguerite, abbesse de Château-Chalon.

- Jean Ier de Chalon-Auxerre (1243-1309), seigneur de Rochefort, comte d'Auxerre par son deuxième mariage ; ∞ (1°, 1256/1257) Elisabeth/Isabelle fille de Mathieu II de Lorraine, ∞ (2°, 1268) avec Alix de Bourgogne-Auxerre, et ∞ (3°, 1291) Marguerite de Beaujeu.

- ∞ (3, 1258) Laure de Commercy,

- Jean Ier de Chalon-Arlay (1259 † ), seigneur d'Arlay, ∞ (1°) (contrat 1272, 1280) Marguerite de Bourgogne († ), fille du duc Hugues IV de Bourgogne, ∞ (2°), Alix de Clermont-Nesle.

- auteur de la tige des Chalon-Arlay-Orange (voir section ci-après).

- Hugues de Chalon († ), prince-évêque de la principauté de Liège (1295-1301), puis archevêque de Besançon.

- Marguerite († ), ∞ Hugues de Bourgogne, seigneur de Montréal et de Villaines-en-Duesmois, fils du duc Hugues IV de Bourgogne.

- Agnès de Chalon ou de Bourgogne († ), ∞ (1285) Amédée II, comte de Genève.

- Jean Ier de Chalon-Arlay (1259 † ), seigneur d'Arlay, ∞ (1°) (contrat 1272, 1280) Marguerite de Bourgogne († ), fille du duc Hugues IV de Bourgogne, ∞ (2°), Alix de Clermont-Nesle.

Branche des Chalon-Auxerre-Tonnerre

Filiation de la famille des Chalon-Auxerre-Tonnerre, sires de Chalon, comtes d'Auxerre et de Tonnerre[29],[23].

- Jean Ier de Chalon (v. 1190 † ), (2°, 1242 ou 1243) Isabelle de de Courtenay,

- Jean Ier de Chalon-Auxerre (1243-1309), seigneur de Rochefort, comte d'Auxerre par son deuxième mariage ; ∞ (1°, 1256/1257) Elisabeth/Isabelle fille de Mathieu II de Lorraine, ∞ (2°, 1268) avec Alix de Bourgogne-Auxerre, héritière du comté d'Auxerre, et ∞ (3°, 1291) Marguerite de Beaujeu.

- Guillaume de Chalon-Auxerre († ), comte d'Auxerre (1279-1304) et de Tonnerre (1292, héritage par sa tante — 1304), ∞ (v. 1292) Éléonore de Savoie (it).

- Jean II de Chalon-Auxerre (1292 † /62), comte de Tonnerre v. 1309—1314 (majorité), 1314—1335, 1356?—1361/62), ∞ (1°, 1315) Marie de Genève († v. ), ∞ (2°, 1317) sa cousine Alix de Montbéliard († v. ), fille de Renaud de Bourgogne.

- Jean III de Chalon-Auxerre (v. 1318 † ), comte de Tonnerre (1361/62 — 1379) et d'Auxerre (1361-1371), ∞ (1333/36) Marie Crespin du Bec

- Jean IV de Chalon-Auxerre († , comte d'Auxerre (-1370, vente du comté). Sans postérité.

- Louis Ier de Chalon-Tonnerre, dit chevalier Vert, curateur du comté de Tonnerre (1361-1379), comte de Tonnerre (1379—1396), ∞ (1°) Marie de Parthenay, ∞ (2°) Jeanne de la Baume.

- Louis II de Chalon-Tonnerre (1380 † ), comte de Tonnerre (1396—1422), ∞ (1402) Marie de La Trémoille. Sans postérité légitime.

- Jean (1397-1453), bâtard de Chalon ou de Tonnerre, seigneur de Valençay en Berry (1434) et Ligny-le-Châtel (1439).

- Jeanne II de Chalon-Tonnerre († ), dame de Valençay et de Ligny-le-Châtel, comtesse de Tonnerre (1424 — 1440, en partie), ∞ (1400) Jean (II) de La Baume, seigneur de Montrevel.

- Jean († ), seigneur de Ligny-le-Châtel et de Cruzy, mort à Azincourt.

- Hugues de Chalon-Tonnerre († ), seigneur de Griselles, de Channes, ∞ (1402) Catherine de l'Isle-Bouchard.

- Marguerite II de Chalon-Tonnerre († ), dame de St-Aignan et de Selles comtesse de Tonnerre (1424 en partie, 1440—1463 pleinement ), ∞ (1409) Olivier de Husson,

- d'où la suite des comtes de Tonnerre.

- Marie († av. ), dame de Laignes et de Griselles, dite soeur aînée (selon Petit), ∞ (1400) Guillaume d'Estouteville ;

- Guillaume [n 6].

- Louis II de Chalon-Tonnerre (1380 † ), comte de Tonnerre (1396—1422), ∞ (1402) Marie de La Trémoille. Sans postérité légitime.

- Mathilde et Henriette, entrées en religion.

- Marguerite, ∞ Jean de Savoie(-Vaud), seigneur de Visieu, administratrice du comté de Tonnerre (1361-1379).

- Guillaume († ), seigneur de Chavannes et Dramelay, ∞ Jeanne de Châteauvillain.

- Tristan († , assassiné), seigneur de Rochefort, Châtel-Belin, Orgelet, Arinthod, Dramelay, Monnet, Montfleur, Montaigu, ∞ Jeanne de Vienne (fille de Philippe II ou III de Vienne-Montmorot, Lons et Ruffey.

- Jean de Chalon-Châtelbelin († , à Nicopolis), ∞ (1°) Jeanne de Montfaucon-Montbéliard, puis ∞ (2) Jeanne de Ghistelles. Sans postérité.

- Alix († v. ), dame de Montfleur, ∞ (1°) de François de Sassenage, ∞ (2°, 1424) Pierre de La Baume-St-Sorlin.

- Henriette, dame de Binans, ∞ Hugues de Vienne seigneur de Pagny,

- d'où la suite des barons de Pagny.

- Marguerite († ), ∞ (1°) Jean de Savoie, fils du baron Louis II de Vaud, ∞ (2°) Henri de Vienne, seigneur d'Antigny.

- Jeanne († v. ), ∞ Thibaud V de Neuchâtel-Bourgogne.

- Béatrice, dame de Montgeffon en Comté, ∞ deuxième femme d'Humbert VI de Thoire-Villars.

- Jean III de Chalon-Auxerre (v. 1318 † ), comte de Tonnerre (1361/62 — 1379) et d'Auxerre (1361-1371), ∞ (1333/36) Marie Crespin du Bec

- Jeanne Ire de Chalon-Tonnerre († v. ), comtesse de Tonnerre (1335 — 1356 — ?, en partie), ∞ (1321) Robert de Bourgogne-Duché († ), fils du duc Robert II. Sans postérité.

- Jean II de Chalon-Auxerre (1292 † /62), comte de Tonnerre v. 1309—1314 (majorité), 1314—1335, 1356?—1361/62), ∞ (1°, 1315) Marie de Genève († v. ), ∞ (2°, 1317) sa cousine Alix de Montbéliard († v. ), fille de Renaud de Bourgogne.

- Guillaume de Chalon-Auxerre († ), comte d'Auxerre (1279-1304) et de Tonnerre (1292, héritage par sa tante — 1304), ∞ (v. 1292) Éléonore de Savoie (it).

- Jean Ier de Chalon-Auxerre (1243-1309), seigneur de Rochefort, comte d'Auxerre par son deuxième mariage ; ∞ (1°, 1256/1257) Elisabeth/Isabelle fille de Mathieu II de Lorraine, ∞ (2°, 1268) avec Alix de Bourgogne-Auxerre, héritière du comté d'Auxerre, et ∞ (3°, 1291) Marguerite de Beaujeu.

Branche des Chalon-Arlay-Orange

Filiation de la famille des Chalon-Arlay, puis des Chalon-Orange[30],[18]

- Jean Ier de Chalon-Arlay (1259 † ), seigneur d'Arlay, ∞ (1°) (contrat 1272, 1280) Marguerite de Bourgogne († ), fille du duc Hugues IV de Bourgogne, ∞ (2°), Alix de Clermont-Nesle.

- (1) Hugues Ier (1288-1322), seigneur d'Arlay, vicomte de Besançon (1315-1322), ∞ (1302) Béatrice de la Tour du Pin (1275-1347)

- Jean II de Chalon-Arlay (1312- 1362), seigneur d'Arlay, vicomte de Besançon, ∞ (1°) Marguerite de Mello, ∞ (2°) Marie de Genève († ).

- Jean († ), seigneur d'Auberive, ∞ Marguerite de Lorraine, fille de Ferry IV de Lorraine.

- (1°) Jeanne († ), épouse de Jean III de La Chambre, vicomte de Maurienne.

- Louis Ier de Chalon-Arlay (1337-1366), seigneur d'Arguel, Cuiseaux, Vitteaux, L'Isle-sur-Serein, ∞ (1363) Marguerite de Vienne

- Jean III de Chalon-Arlay, sire d'Arlay, ∞ (1386) Marie des Baux, prince d'Orange.

- Louis II de Chalon-Arlay, (1390-1463) dit le Bon, seigneur d'Arlay, prince d'Orange. (voir ci-dessous).

- Henri († , à Nicopolis), seigneur d'Arguel, Cuiseaux, Lormes, L'Isle sous Montréal, et Pierreperthuis.

- Jean III de Chalon-Arlay, sire d'Arlay, ∞ (1386) Marie des Baux, prince d'Orange.

- Hugues (1334-1392), seigneur d'Arlay et de Nozeroy, vicomte de Besançon et vicaire impérial, ∞ (1363) Blanche de Genève, dame de Frontenay, sœur de Marie de Genève, seconde épouse de Jean de Chalon-Arlay.

- Marguerite (1338-1392), ∞ (v. 1356) Étienne de Montfaucon, seigneur de Montfaucon, puis comte de Montbéliard

- d'où la suite des comtes de Montbéliard.

- Béatrice († apr. ), dame de Broyes, ∞ (1362) Antoine (v. 1343-1374), seigneur de Beaujeu (1351-1374). Sans postérité.

- Jeanne († ), ∞ (av 1372) Jean de Vergy, seigneur de Fouvent et de Champlitte.

- Jean († ) bâtard de Chalon, enfant illégitime, sire de Montrichard, bailli d'Aval, ∞ Jeanne de Buvilly-Dieulefit († ).

- Jeanne, ∞ Tristan de Toulongeon, seigneur de Sennecey de Traves.

- Jean († ), seigneur d'Auberive, ∞ Marguerite de Lorraine, fille de Ferry IV de Lorraine.

- Jean II de Chalon-Arlay (1312- 1362), seigneur d'Arlay, vicomte de Besançon, ∞ (1°) Marguerite de Mello, ∞ (2°) Marie de Genève († ).

- (1) Jean († ), évêque de Bâle (1332-1335).

- (1) Isabelle († v. /1359), ∞ (1309) Louis II de Vaud .

- (1) Hugues Ier (1288-1322), seigneur d'Arlay, vicomte de Besançon (1315-1322), ∞ (1302) Béatrice de la Tour du Pin (1275-1347)

Suite des Chalon-Orange (1418-1530) :

- Louis II de Chalon-Arlay (1390-1463), prince d'Orange (1415), ∞ (1°) Jeanne de Montbéliard, ∞ (2°) Éléonore d'Armagnac.

- (1) Guillaume VII de Chalon (1415-1475), prince d'Orange, ∞ (1°) Catherine de Bretagne.

- Jean IV de Chalon-Arlay (1443-1502), prince d'Orange, ∞ (1°) Jeanne de Bourbon (sans postérité), ∞ (2°) Philiberte de Luxembourg.

- Claude de Chalon (1498-1521), ∞ Henri III de Nassau-Breda.

- René de Chalon († ), prince d'Orange, seigneur de Chalon-Arlay et de Montfaucon, sans descendance

- transmet à son neveu, Guillaume Ier son titre, d'où la dynastie Orange-Nassau (1530-1701).

- René de Chalon († ), prince d'Orange, seigneur de Chalon-Arlay et de Montfaucon, sans descendance

- Claude, (1499-1500).

- Philibert de Chalon (1502-1530), prince d'Orange. Sans conjointe.

- Jeanne, bâtarde de Chalon.

- Claude de Chalon (1498-1521), ∞ Henri III de Nassau-Breda.

- Jean IV de Chalon-Arlay (1443-1502), prince d'Orange, ∞ (1°) Jeanne de Bourbon (sans postérité), ∞ (2°) Philiberte de Luxembourg.

- (2) Hugues III de Chalon-Arlay, (v. 1452-1490), ∞ Louise de Savoie.

- (2) Jeanne (~1455-?), ∞ Louis de Seyssel-La Chambre.

- Louis de Chalon-Arlay, fiancé à Françoise d'Amboise, sans descendance légitime.

- (2) Jean, soit Jean-François, dit Bâtard de Chalon-Arlay, (v. 1467/72 † apr. ), ∞ (1°) Anne d'Albret, ∞ (2°) Catherine de Bourzès.

- (1) Pierre (v. 1496 - ?), ∞ (1519) Marquise de Galand.

- (2) Catherine (v. 1525- après 1587), ∞ (1552) Guillaume Comitis.

- (2) Jean, soit Jean-François, dit Bâtard de Chalon-Arlay, (v. 1467/72 † apr. ), ∞ (1°) Anne d'Albret, ∞ (2°) Catherine de Bourzès.

- (1) Guillaume VII de Chalon (1415-1475), prince d'Orange, ∞ (1°) Catherine de Bretagne.

Personnalités

- Jean Ier de Chalon († ), dit l'Antique ou le Sage, comte de Chalon, comte d'Auxonne et seigneur de Charolais (1227-1237), sire de Salins (1237 à sa mort).

- Hugues III de Bourgogne († ), fils du précédent, seigneur de Salins et comte palatin de Bourgogne par mariage.

- Jean Ier de Chalon-Auxerre († ), frère du précédent, seigneur, comte d'Auxerre par mariage (Tonnerre ?).

- voir aussi : comtes d'Auxerre et de Tonnerre.

- Jean Ier de Chalon-Arlay († ), frère des précédents, seigneur d’Arlay, de Nozeroy, du val de Miège et de la Haute-Joux, auteur de la branche des Chalon-Arlay.

- Hugues de Chalon († ), frère des précédents, prince-évêque de la principauté de Liège (1295-1301), puis archevêque de Besançon.

- Agnès de Chalon ou de Bourgogne († ), comtesse de Genève par mariage.

- Jean de Chalon († ), fils de Jean Ier de Chalon-Arlay , évêque de Bâle (1332-1335)[31].

Armoiries, adage et devise

Résumé

Contexte

Les armes de la maison de Chalon se blasonnent ainsi de gueules à la bande or.[32],[33],[34].

On trouve ces armes sur les sceaux de Jean Ier de Chalon[35].

À partir de 1301, la bande est chargée d'une étoile d'azur.[36]. L'héraldiste Léon Jéquier (1985) indique que « la branche cadette des seigneurs d'Arlay brisait d'une étoile (ou molette) d'azur en chef de la bande » (Armorial neuchâtelois)[34].

L'Armorial de Franche-Comté indique que :

- Timbre : une ramure de cerf d'or, ou un buste de vieillard, ou une triple couronne.[36]

- Support : deux vieillards au naturel, ou deux lionceaux, ou deux sauvages.[36]

Des membres ont inséré des variantes[36].

Lors de l'obtention du titre de prince d'Orange, les Chalon écartèlent l'écu à la bande d'or sur champ de gueules d'un huchet d'azur lié de gueules sur champ d'or, en chargeant le tout de l'écu de Genève : équipollé d'azur à cinq points d'or.[36]

Adage : Riches de Chalon[33]

René, fils de Claude de Chalon et héritier de Philibert de Chalon, dernier prince d'Orange, relève le nom et les armes de la famille d'Orange-Chalon à la mort de son oncle, et appose la devise Je maintiendrai Chalon[37].

Alliances

Les alliances des Chalon sont[38] : Maison capétienne de Bourgogne, maison capétienne de Courtenay, de Commercy, de Méranie, de Vignory.

De Vienne, de Ferrette, de Brienne, de Courtenay, de Beaujeu, de Mercueil, de Montréal, de Genève, de Dampierre.

Les alliances de la branche des Chalon-Auxerre sont[38] : de Lorraine, De Bourgogne (Duché), de Beaujeu, de Savoie, de Montbéliard (x 2), du Bec, de Châteauvillain, de Montfaucon, de Vienne, de la Baume (x 2), de Ghistelles, de la Trémoille, de l’Isle-Bouchard.

De Bourgogne (Duché), de Savoie, de Neufchâtel, de Thoire-Villars, d’Antigny de Sainte-Croix, de Sassenage, de Saulieu, de la Baume, de Husson.

Les alliances de la branche des Chalon-Arlay sont[38] : Maison capétienne de Bourgogne, de Clermont de Nesles, de la Tour du Pin, de Mello, de Genève (x 2), de Lorraine, de Vienne, de Baux d'Orange, de Montbéliard-Wurtemberg, d'Armagnac, de la Trémoille, d'Enghien, de Bretagne, de Savoie, de Bourbon, de Luxembourg.

De Savoie, de Montfaucon, de Beaujeu, de Vergy, de Vienne, de Toulongeon, de Fribourg-Neufchâtel, de la Chambre, de Nassau.

Notes et références

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.