Métaphysique analytique

De Wikipédia, l'encyclopédie libre

La métaphysique analytique (l'expression est principalement employée dans le contexte philosophique francophone) est une branche de la philosophie analytique qui se propose d'étudier la nature de la réalité, reprenant les questions de la métaphysique et les étudiant sous le prisme de la philosophie analytique.

Son origine récente, que l'on peut approximativement situer au milieu du XXe siècle, est associée à une renaissance des questions ontologiques et métaphysiques au sein de la philosophie analytique, après son « tournant linguistique ». On parle ainsi parfois de tournant ontologique pour caractériser cette renaissance, qui correspond moins à un rejet des perspectives philosophiques et analytiques sur le langage et l'esprit qu'à une réapparition de questions portant sur la structure du monde, la nature et le nombre des abstractions dont on peut supposer l'existence[N 1], la nature de l'esprit et de son interaction avec le monde, ainsi que sur d'autres sujets philosophiques traditionnels concernant la réalité.

Ne s'opposant aucunement à la science, la métaphysique analytique utilise au contraire ses résultats, ou encore s'intéresse aux ontologies qui sont présupposées par les activités ou les discours scientifiques. Elle perpétue l'usage strict de la logique et de l'argumentation à propos de questions portant sur l'être. Elle influe fortement sur les questions d'épistémologie, d'ontologie de la physique et, dans une moindre mesure, d'ontologie sociale, en tentant d'identifier les éventuelles « propriétés des objets sociaux ».

Comme toute métaphysique, la métaphysique analytique repose sur un présupposé « réaliste ». Ce présupposé est celui de l’existence d’une réalité « extérieure » indépendante de notre esprit mais néanmoins compréhensible et connaissable dans une certaine mesure. En ce sens, la métaphysique analytique implique à la fois une forme ontologique et une forme épistémologique de réalisme, affirmant aussi bien l'existence que l'intelligibilité du réel. Les diverses positions qui y sont défendues se révèlent de ce fait incompatibles avec les attitudes ou conceptions antiréalistes, telles que le positivisme, le subjectivisme ou le relativisme.

Historique

Résumé

Contexte

Avant 1950

C'est au milieu du XXe siècle qu'apparaissent les premiers développements originaux de la métaphysique au sein de la tradition analytique[1]. La métaphysique constitue alors une sorte de réaction, explicite ou implicite, à l'empirisme logique ainsi qu'aux autres formes d'empirisme strict et de logicisme qui se sont développées au cours de la première moitié du XXe siècle. Cette tendance à l'empirisme logique, qui semble trouver son impulsion dans les premiers écrits de Wittgenstein, peut elle-même être interprétée comme une réaction contre la métaphysique de l'époque. Au début du XXe siècle, en effet, des philosophes anglais comme George E. Moore ou Bertrand Russell s'expriment contre l'idéalisme de certains de leurs contemporains (Bernard Bosanquet, F. H. Bradley, John Ellis McTaggart) en attaquant la métaphysique[2]. Mais par bien des aspects, Moore et Russell développent eux-mêmes certaines conceptions de la nature de la réalité qui relèvent en ce sens de la métaphysique[2],[3]. Leur rejet de la métaphysique n'est donc pas celui de la métaphysique en tant que telle mais celui de certaines de ses thèses, comme la doctrine des relations internes[2].

C'est seulement avec le positivisme logique, dans les années 1920 et surtout 1930, que la critique de la métaphysique se radicalise[2]. Dans La Syntaxe logique du langage, paru en 1932, Rudolph Carnap, alors l'un des principaux représentants du positivisme logique, énumère une série de problèmes philosophiques qui, selon lui, surviennent forcément si l'on prend certains faits exclusivement linguistiques pour des questions portant sur la réalité. Les thèmes traditionnels de la vérité, du réalisme, des universaux, des propriétés essentielles, du temps, de la causalité, de la substance, qui forment les questions habituelles de la métaphysique depuis Aristote, seraient le résultat de confusions issues de l'usage ordinaire du langage. Le métaphysicien a tendance, selon Carnap, à prendre à tort de simples effets linguistiques et la discussion métalinguistique de ces effets pour des assertions sur la réalité[4]. Par ailleurs, Carnap et les positivistes logiques s'en prennent au fondement même de la métaphysique. Ils considèrent que le présupposé réaliste qu'implique toute considération métaphysique est par définition invérifiable, puisqu'il renvoie à un « au-delà » des apparences, et qu'il constitue de ce fait une thèse dépourvue de véritable signification. Aussi, suivant cette perspective, les énoncés métaphysiques ne sont pas à proprement parler des énoncés erronés ou fictifs mais bien des propositions dépourvues de sens.

Après 1950

Dès le début des années 1950, les remises en cause des limitations imposées par l'empirisme logique (ou par les formes plus classiques d'empirisme) se multiplient. Le philosophe américain Willard Quine, en particulier, propose d'établir pour chaque théorie, scientifique ou philosophique, son engagement en faveur de telle ou telle ontologie, que cet engagement soit implicite ou explicite[5]. Il part de l'idée que toute théorie scientifique cherche à répondre à la question : « qu'est-ce qui existe ? ». Or la philosophie fait pour Quine partie intégrante de la science. Le philosophe est donc lui aussi amené à répondre à cette question. C'est ce que Quine nomme « l'engagement ontologique », qu'il juge nécessaire dès qu'il s'agit de formuler des énoncés prétendant dire la vérité. Si la philosophie diffère pour lui du reste de la science, ce n'est pas tant parce qu'elle se limiterait à l'étude des phénomènes « apparents » ou « subjectifs », tandis que les sciences de la nature étudieraient ce qui existe « objectivement » dans la nature, mais bien parce que les questions d'existence qui alimentent la réflexion des philosophes sont plus générales que celles des scientifiques[5]. Bien que sa conception pragmatique et relativiste de l'ontologie ait maintenu Quine à l'écart des développements de la métaphysique, ses arguments en faveur de la nécessité d'un engagement ontologique des théories vont largement contribuer au renouveau de la métaphysique dans le monde anglophone[6].

Une autre impulsion à ce renouveau est donnée par un mouvement philosophique original se réclamant du matérialisme et qui apparaît à la fin des années 1950 en Australie. Appelé familièrement pour cette raison « matérialisme australien », il a pour principaux représentants Jack Smart et David M. Armstrong, et s'intéresse tout particulièrement aux questions de philosophie de l'esprit et de philosophie du temps. En philosophie de l'esprit, il prône la thèse radicale de l'identité esprit-cerveau, ou identité psychophysique. D'une manière générale, l'identité n'est pas affaire de preuve empirique car elle s'établit à partir d'une analyse logique. Dans le cas spécifique de l'identité psychophysique, elle ne peut pas non plus s'établir par l'analyse logique car les propriétés décrites en termes mentaux ne sont pas logiquement équivalentes à celles décrites en termes neurophysiologiques[7]. La thèse de l'identité psychophysique n'est dès lors pas assimilable à une théorie scientifique : elle doit être une position métaphysique de principe qui, en tant que telle, ne peut être empiriquement prouvée, ni même réfutée par une autre position métaphysique concurrente (dualisme, épiphénoménisme, etc.). Sa fonction heuristique principale est de justifier sur le plan théorique le travail de réduction opéré par la science. Aussi est-ce cette fonction de justification qui est mise en avant par l'école australienne de métaphysique. La métaphysique issue de cette école devient alors rapidement un champ de recherche légitime du point de vue scientifique prenant appui sur les présupposés matérialistes de la science.

Définition

Résumé

Contexte

La spécificité « analytique »

La métaphysique analytique, telle qu’elle est actuellement pratiquée dans le monde anglophone, est une discipline hétérogène comprenant une large variété de questions philosophiques et de méthodes pour y répondre[3]. Elle tire son appellation non pas d'une méthode générale qui serait de type exclusivement analytique (déductif, logique, formel), mais du fait qu'elle s'inscrit dans l'héritage de pensée de la philosophie analytique. Bien que les premiers ouvrages de philosophie analytique à promouvoir ouvertement la métaphysique ne semblent pas être antérieurs aux années 1950, la première génération de philosophes analytiques s’intéressait déjà à la plupart des problèmes posés par la métaphysique, et il n'y a pas eu avec eux de rupture par rapport à la tradition en ce sens là. Il n’y eut par ailleurs aucune révolution méthodologique durable qui puisse distinguer la métaphysique pratiquée dans les cercles analytiques de celle que l’on trouve dans d’autres périodes et d’autres traditions[3]. La période antimétaphysique de la philosophie analytique fut quant à elle assez courte, centrée sur les années 1930, de l'ordre d'une décennie ou deux tout au plus[3],[2].

Si les métaphysiciens analytiques se distinguent des autres métaphysiciens par leur recours fréquent aux outils de la logique moderne, à l'instar des autres philosophes analytiques, leurs concepts et leurs approches sont comparables à ceux de la métaphysique classique. Les problèmes qu’ils discutent ne sont pas non plus significativement distincts de ceux que traitaient les philosophes des temps antérieurs, et ils défendent des positions souvent aisément identifiables historiquement, que l'on peut qualifier, par exemple, de platoniciennes, aristotéliciennes, thomistes, rationalistes, humiennes, etc.[3] Aussi parle-t-on généralement, du moins dans le monde anglophone, de « métaphysique contemporaine » plutôt que de « métaphysique analytique » pour caractériser les travaux récents dans ce domaine, indiquant par là une certaine continuité de l'histoire de la métaphysique. Bien que celle-ci ait largement décliné en Europe continentale avec le développement des différentes formes d'empirisme ainsi qu'avec les diverses entreprises critiques et « déconstructives » qui ont eu cours en philosophie, elle n'a jamais disparu des universités anglaises, par exemple, où l'aristotélisme est resté présent durant tout le XXe siècle[2].

D'après le métaphysicien français Frédéric Nef, on peut classer de façon simple les métaphysiciens analytiques en deux camps, avec[6] :

- ceux qui, comme Peter Strawson, revendiquent la proximité avec la connaissance commune

- ceux qui, tels David M. Armstrong ou David K. Lewis, proclament que la métaphysique est bien une science et que la méthodologie scientifique est parfaitement suffisante

En revanche, il n'existe pas selon Frédéric Nef de « troisième camp » composé de ceux pour lesquels il y aurait une connaissance métaphysique spécifique, et qui, par là même, seraient conduits à rejeter l'analyse et les concepts des sciences ou du sens commun[6]. La métaphysique analytique comprend des doctrines bien différentes, idéalistes ou matérialistes, sceptiques ou dogmatiques, particularistes ou universalistes, mais aucun de ses acteurs ne revendique un type de connaissance proprement métaphysique, distinct de la connaissance commune d'un côté et de la connaissance scientifique de l'autre[6]. En ce sens, la métaphysique analytique ne développe pas un type de connaissance sui generis qui posséderait ses propres normes, et qui surplomberait la connaissance scientifique[6] ; elle se soumet au contraire aux exigences et au formalisme de la connaissance scientifique, et limite ses développements à ce qui reste compatible avec les acquis de la science. Par ailleurs, la métaphysique analytique ne cherche pas non plus à s'affranchir de la discursivité de la « pensée commune », comme ont cherché à le faire ceux qui se sont appuyés sur une « intuition métaphysique » précédant l'élaboration théorique des systèmes (par exemple, F. H. Bradley).

La métaphysique analytique et l'ontologie

En philosophie analytique, l'ontologie est souvent considérée comme une sorte de chapitre préliminaire de la métaphysique : la première est censée nous dire si certaines entités existent, en établissant « ce qui est », la seconde spécifie la nature de ces entités, décrivant ainsi « ce que c'est » [8],[9]. L'ontologie précèderait ainsi la métaphysique. L'inventaire des choses qui existent, dont l'ontologie entend se charger, ne doit pas être entendu comme si nous faisions un recensement de tous les « habitants » du monde ; il s'agit plutôt d'élaborer une liste de types d'entités que nous faisons entrer en quelque sorte dans le catalogue[10]. Habituellement, le choix porte sur des catégories très générales, correspondant à des termes comme « objet », « propriété », « classe », « individu », et non à des catégories particulières désignées par des termes comme « éléphant » ou « atome d'hydrogène ». En cela l'ontologie ne s'occupe que des caractéristiques les plus générales dans lesquelles l'être se manifeste[10].

Certains philosophes ou métaphysiciens tels que Jonathan Lowe contestent néanmoins ce point de vue en faisant remarquer qu'il est impossible d'établir que certaines entités existent sans en donner en même temps une caractérisation précise, tâche qui reviendrait justement à la métaphysique[11] (que Lowe conçoit comme la « science des essences »). Cette thèse de la priorité de la métaphysique sur l'ontologie trouve ses racines dans les œuvres d'Alexius Meinong et de Roman Ingarden. Elle part du principe que ce n'est pas à la théorie du « ce qui est » (de ce qui existe) de précéder la théorie du « ce que c'est », mais exactement l'inverse : d'abord on spécifie quel genre de choses peuvent exister, ensuite seulement on examine quelles choses existent réellement[12]. Pour Amie Thomasson[13], qui défend également cette position, une recherche ontologique qui procéderait à l'aveugle et « morceau par morceau », décidant par exemple que les objets matériels existent, mais non les événements, avant même de dire ce qu'ils sont, courrait le risque d'inclure des idiosyncrasies[12] empêchant la compréhension ainsi que la confrontation avec les théories concurrentes.

Depuis Edmund Husserl, dans le contexte de la phénoménologie, on distingue généralement l'ontologie formelle de l'ontologie matérielle[14]. L'ontologie formelle porte essentiellement sur l'étude des structures ultimes en lesquelles la réalité est nécessairement organisée, ou sur ses caractéristiques universelles. L'ontologie matérielle, quant à elle, étudie les caractéristiques et structures de secteurs ou d'aspects spécifiques de cette même réalité, de sorte à pouvoir constituer un inventaire des types de chose qui existent[14]. Il revient par exemple à l'ontologie formelle de concevoir une théorie des relations d'identité, ou de la relation partie/tout, puisque ces relations sont définies pour n'importe quel domaine d'entités dans n'importe quelle circonstance, alors qu'il revient à l'ontologie matérielle d'étudier les relations de proximité spatiale ou de précédence temporelle, qui subsistent uniquement entre des entités d'un certain type[15]. Cette distinction semble recouper celle qui existe entre la métaphysique définie en tant que science a priori des essences (ou des « possibles » au sens de Lowe ou de Leibniz), et la métaphysique analytique non-essentialiste, dont le caractère a posteriori se révèle par ses liens avec la physique ou la connaissance commune.

La question du réalisme

La métaphysique analytique présuppose dans tous ses développements une thèse « réaliste », au sens du réalisme philosophique. Cette thèse, qu'elle partage avec les autres formes reconnues de métaphysique, affirme à la fois l’existence du monde et son indépendance par rapport au sujet connaissant. L’existence signifie qu’il y a un monde extérieur au sujet, et l’indépendance, que ce monde n’a pas besoin d’être relié à un sujet pour exister[16]. En métaphysique analytique, le monde est une chose et nos représentations en sont une autre, même si celles-ci relèvent de processus qui se réalisent dans le monde. Par ailleurs, la réalité y est considérée comme étant au moins en partie saisissable par les lois et les concepts scientifiques, notamment par ceux de la physique. La métaphysique analytique implique donc une forme de réalisme scientifique qui constitue lui-même une forme de réalisme métaphysique (« réalité indépendante ») et de réalisme épistémologique (« réalité connaissable »)[16].

La thèse minimale et commune aux différentes versions du réalisme métaphysique peut être formulée ainsi : « Le monde existe et a une structure indépendante de notre esprit »[17]. Cette structure est considérée comme n'étant nullement dépendante de l'expérience humaine, des croyances, des concepts ou du langage. Dans sa version forte, le réalisme métaphysique généralise cette position aux objets, aux propriétés et aux événements. Lorsqu'on a postulé ainsi l'existence d'un monde extérieur indépendant de notre esprit, se pose alors le problème des relations entre ce monde et les descriptions que l'on peut en faire. Le réalisme scientifique y répond en s'appuyant sur les notions de vérité-correspondance, de loi et de causalité. Dans son expression la plus radicale, il énonce qu' « une théorie scientifique acceptée et consolidée décrit exactement comment les choses se passent dans le monde : ceci implique que toutes les entités théoriques et les quantités physiques utilisées par la théorie existent dans le monde et qu'elles se comportent dans celui-ci exactement de la manière que celle décrite par la théorie »[18]. La métaphysique viendrait alors synthétiser l'édifice scientifique en abordant le monde à un niveau de compréhension plus large que celui des théories scientifiques particulières.

La question des rapports entre métaphysique analytique et science est complexe et dépend du type de position métaphysique défendu, ainsi que du type de science auquel on se réfère. Il est coutume de se demander, par exemple, si la métaphysique a pour fonction de déterminer l'ontologie des sciences, notamment celle de la physique, ou si elle doit plutôt reprendre l'ontologie implicite des sciences afin de l'expliciter et de la clarifier. Une autre interrogation concerne le statut de la métaphysique analytique par rapport à la connaissance scientifique : en est-elle un prolongement spéculatif remplissant certaines de ses lacunes (définitives ou provisoires), ou est-elle une sorte de science parallèle, une science a priori de l'essence par exemple ? Dans tous les cas, la métaphysique analytique prend le parti de considérer que les sciences décrivent quelque chose de la réalité, à savoir au minimum un aspect de sa structure[16]. La physique y est généralement considérée comme la science fondamentale car elle répond mieux que les autres sciences aux critères d'universalité et de « complétude causale » (explication complète par des causes relevant de la même science) ; ce sont donc ses descriptions qui seront privilégiées dans l'analyse métaphysique[16].

Notions, problématiques et théories

Résumé

Contexte

La structure du monde

1. Notions

Les relations

Toute description de la structure du monde ou des choses implique nécessairement la notion fondamentale de relation[19]. Cette notion se montre opérante en métaphysique dès qu'est posée l'existence d'une pluralité de choses (propriétés, objets, etc.), c'est-à-dire l'existence d'au moins deux choses. Elle a partie liée pour cette raison avec la quantification et les mathématiques. La distinction qu'établit Bertrand Russell au début du XXe siècle entre les prédicats et les relations va se révéler décisive dans l'intérêt porté après lui pour la question de la nature des relations. Cette distinction a été rendue possible par la nouvelle logique propositionnelle, qui repose sur la quantification et les connecteurs logiques ; la logique traditionnelle fondée sur le modèle du sujet et du prédicat ne pouvait quant à elle envisager les relations que comme une complexité interne du sujet. La théorie des relations de Russell est une réaction à la philosophie idéaliste alors dominante en Angleterre, et défendue par les « néo-hégéliens » comme Francis Herbert Bradley. Pour ces idéalistes, le tout a un privilège ontologique sur les parties et leurs relations. Il est le sujet de la prédication, ainsi que l'objet principal de notre connaissance.

La critique faite par Russell[20] et G. E. Moore[21] de l'idéalisme de Bradley et de la doctrine des relations internes qu'on lui attribue est un des moments phares de la naissance de la philosophie analytique au début du XXe siècle[22]. La philosophie traditionnelle a toujours eu tendance, d'après Russell, à nier la réalité des relations en tant que telles, et ce, faute d'une logique adéquate[23].L'ensemble des philosophes se serait même appuyé sur une conception « internaliste » des relations, en les interprétant soit comme des propriétés appartenant aux termes mêmes (les relata), soit comme des propriétés du Tout dont font partie les relata (pour les versions les plus radicales du monisme dont celle de Bradley)[23]. Or il faut une théorie des relations qui puisse rendre compte des relations asymétriques telles que A > B, lesquelles jouent un rôle considérable en mathématiques comme dans nos représentations communes[23]. La philosophie doit, pour ce faire, renoncer à toute métaphysique moniste et à toute logique réduisant les relations à des propriétés internes[23].

Cette remise en cause de la conception internaliste des relations suscite durant cette période un débat entre monistes et pluralistes sur un certain nombre de questions théoriques pouvant dans l'ensemble se ramener à la question suivante : « Les relations sont-elles internes ou externes ? ». Si elles sont internes, c'est-à-dire si un terme ne peut être saisi en soi indépendamment de ses relations avec d'autres, l'univers forme un être unique (thèse moniste) ; si elles sont externes, c'est-à-dire si elles sont indépendantes de la nature des termes qu'elles relient, l'univers n'est plus qu'une sommation de parties indépendantes (thèse pluraliste)[24]. Dans la tradition moniste représentée par Bradley, toute relation qui conduit à établir dans le réel une pluralité de choses existant séparément est reléguée du côté de l'apparence illusoire. Dans La philosophie de l'atomisme logique[25], Russell met au contraire en avant la dimension plurielle de la réalité, caractérisée par une grande diversité (des choses, des situations, des aspects). Il voit par ailleurs dans l'« atomisme » de la logique moderne l'équivalent formel de son approche réaliste des relations[26].

Pour Russell, Le monde se compose de choses ayant des qualités et entretenant des relations avec d'autres choses. Il comprend les particuliers, c'est-à-dire les entités individuelles, et des universaux. Mais particuliers et universaux n'ont pas d'existence concrète en dehors des faits dans lesquels ils entrent en composition par des relations[27]. Ces relations n'ont elles-mêmes d'existence concrète que dans ces faits. Les relations font ainsi partie de « l'ameublement du monde »[27]. Avec le renouveau de la métaphysique au sein même de la philosophie analytique, vers les années 1950, des théories métaphysiques ont été avancées à propos du type de relations qui feraient ainsi partie de l'ameublement du monde. On compte parmi ces théories :

- la théorie des tropes, qui réduit toute relation à des rapports de « similitude » et de « coprésence » entre des tropes (ou « particuliers abstraits »)

- la théorie des états de choses, selon laquelle les réalités fondamentales du monde proviennent d'une combinaison d’un individu au sens strict (thin particular en anglais) et d’une propriété

- l'atomisme des propriétés (ou métaphysique « néo-humienne »), qui envisage les lois de la nature comme des relations de survenance entre des qualités pures combinées de façon aléatoire dans l'espace-temps

- le structuralisme ontologique, pour lequel il n'existe rien d'autre que des relations (le plus souvent conçues comme mathématiques)

Les individus

Dans la métaphysique occidentale traditionnelle, les individus sont compris comme des êtres « indivis », c'est-à-dire comme des éléments propres du monde qui ne peuvent être divisés sans que leur identité ne soit perdue. Ils ne peuvent avoir qu'une seule occurrence, ce qui signifie qu'ils ne sont pas répétables à l'identique. En tant que sujets d'attribution des propriétés, les individus y sont également considérés comme des substrata ou « substances » (au sens défini par Aristote), des êtres à la fois particuliers et porteurs de propriétés universelles par lesquelles ils peuvent être spécifiés. Dans son sens traditionnel, la substance réunit à la fois un principe d'universalité, celui des propriétés attribuables à plusieurs choses, et un principe d'individuation, souvent associé à l'idée de matérialisation ou à celle de localisation. Ainsi entendu, un individu n'est pas un être simple mais bien un être composé au niveau le plus fondamental par des propriétés et par leur instance dans le monde. Cette distinction se retrouve en métaphysique analytique dans les notions contemporaines d'« état de choses » et de « particulier épais » (« épaissi » par ses propriétés).

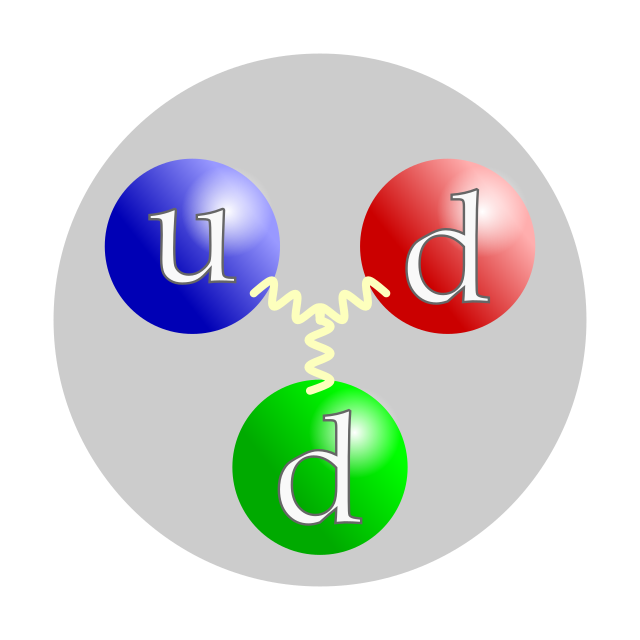

On estime généralement que le monde compte de nombreuses entités individuelles, comme les êtres vivants, les atomes ou les étoiles. Une chose y est considérée comme individuelle lorsqu'il s'agit d'une entité séparée, distincte du reste du monde[28]. Mais considérer ainsi l'individualité reste problématique : il est possible, en effet, de distinguer un élément d'un ensemble sans qu'il en soit vraiment séparé, comme lorsqu'on identifie une fleur sur un végétal, par exemple. Pour surmonter cette difficulté, le métaphysicien Peter van Inwagen propose de définir négativement l'individualité en listant les conditions qui font qu'une chose n'est pas individuelle. Selon lui, une chose n'est pas individuelle dans les cas suivants[28] :

- si elle est une pure modification de quelque chose d'autre ; ainsi, une onde qui se propage sur une surface ou un pli présent sur une feuille de papier ne sont pas des choses individuelles parce qu'il s'agit là de pures modifications de quelque chose qui n'est ni une onde ni un pli ; contrairement à un individu, une modification n'existe pas par elle-même mais par la chose qu'elle modifie

- si elle est une pure collection de choses ; par exemple, une armée, en tant qu'elle n'est « rien de plus » que l'ensemble changeant des militaires d'un pays, ne constitue pas un individu, contrairement à un militaire qui n'est pas réductible en tant que tel à l'ensemble changeant de ses atomes constitutifs

- si elle est un matériau ou une substance matérielle (stuff), comme le sont l'eau, la chair, l'acier ou l'hydrogène ; bien que des êtres individuels puissent se former à partir de telles substances, elles ne sont pas elles-mêmes des individus

- si elle est un « universel », autrement dit quelque chose qui peut être instancié ou exemplifié : les propriétés qui peuvent être attribuées à plusieurs objets ou les objets abstraits qui peuvent être exemplifiés par des objets individuels ne sont donc pas eux-mêmes des individus

- si elle est un événement ou un processus, comme la Seconde Guerre mondiale ou l'industrialisation du Japon : les événements et les processus se produisent « à travers » le temps, recouvrant une partie du temps (on dit en métaphysique analytique qu'ils « perdurent »), tandis que les individus existent « dans » le temps, subsistant comme tels, en entier, tout au long de leur durée d'existence (on parle en métaphysique analytique d'« endurance » des individus)

Depuis les travaux de Gustav Bergmann, qui forge dans les années 1960 la notion de « particulier nu » (bare particular en anglais)[29], on tend à distinguer au sein même des individus entre les individuateurs et les propriétés individualisées[30]. Un individuateur est appelé « particulier nu » ou « mince » lorsqu'il est compris comme une entité individuelle théorique dépourvue de propriétés[30]. Un particulier nu est théoriquement indépendant de ses propriétés, mais dans la réalité il lui est impossible d'en être totalement privé, car il contribue nécessairement avec elles à la formation d'un individu[30].

Les universaux

Dans la métaphysique traditionnelle, les universaux sont des types, des propriétés ou des relations qui ont un caractère universel au sens où ils peuvent être, selon Aristote, « dits de plusieurs », c'est-à-dire être conçus comme propres à plusieurs choses singulières différentes. Les universaux sont ou représentent ce qui est commun aux choses singulières que l'on nomme, par opposition aux universaux, les « particuliers ». Par exemple, les universaux « humanité », « circularité », ou « parentalité » sont distincts des particuliers que sont « tel être humain », « tel cercle » ou « tel parent ». La question centrale débattue en métaphysique est alors de savoir si les universaux ont une existence en soi (réalisme, au sens du réalisme des universaux) ou s'ils sont de simples concepts produits par l'esprit et exprimés dans le langage par des noms (nominalisme). S'ils ont une existence réelle, se pose ensuite la question de la nature du lien qui les attache aux réalités particulières.

Après une éclipse relative durant la période moderne, la question des universaux est réapparue au sein de la philosophie analytique à partir du XXe siècle, sous l'impulsion d'abord de Bertrand Russell, et surtout avec David M. Armstrong, métaphysicien australien qui a fait valoir une position réaliste d'inspiration aristotélicienne, coordonnée aux acquis scientifiques concernant les propriétés physiques. Pour lui, les universaux sont des propriétés qui se trouvent littéralement et entièrement présentes dans divers êtres individuels[31]. En effet, le monde est un cosmos diversifié et ordonné présentant des caractères récurrents. Adopter la thèse de l'existence de propriétés ayant une nature universelle permet de rendre compte efficacement de ces caractères, manifestés par les ressemblances des choses, leur appartenance à des espèces, ou leur comportement causal[31]. Dans cette optique, ce qui est désigné par des prédicats comme « être une molécule d’ADN », « être octogonal », « avoir un spin » ou » « avoir une charge » est un universel se répétant à l’identique parmi les particuliers[31].

Aujourd'hui, un débat oppose les continuateurs d'Armstrong et les partisans des tropes (propriétés irréductiblement particulières). Ce débat réactualise, avec des approches et des concepts nouveaux, celui qui a eu cours à partir du Moyen Âge entre réalisme et nominalisme, produisant une réflexion sur le statut des lois de la nature[31]. Celles-ci peuvent désormais être envisagées comme de simples relations entre des universaux, et non plus comme des rapports mystérieusement récurrents entre des choses ou des propriétés qui seraient, elles, singulières. Une théorie des universaux peut alors offrir un ancrage réaliste et un fondement métaphysique aux lois de la nature, contre le nominalisme des théories inspirées par David Hume où les lois ne sont rien de plus que des régularités inexplicables[31].

Les niveaux de réalité

L'idée d'un monde comprenant des niveaux de réalité hiérarchisés est progressivement devenue un lieu commun que l'on retrouve actuellement dans des disciplines comme la biologie, les sciences humaines, l'histoire[32]. En métaphysique, elle relève d'une approche antiréductionniste du monde. Celui-ci est supposé être hiérarchisé en une série de strates ou de niveaux « discrets » au sein desquels chaque entité naturelle trouve une place unique, et peut se décomposer en parties occupant les niveaux inférieurs[33]. Ainsi, on considérera que l'eau occupe un niveau n, alors que ses constituants dihydrogène et dioxygène occupent un niveau n−1, et les constituants de ces constituants un niveau n−2, etc., cette régression trouvant son terme dans un niveau « zéro » peuplé des entités les plus élémentaires postulées par la physique contemporaine[33].

Selon cette compréhension de la réalité, à laquelle on réfère souvent par l'expression de « modèle stratifié »[33], les entités qui occupent les niveaux supérieurs dépendent dans leur existence et leur comportement des entités des niveaux inférieurs[32]. Mais ce qui existe aux niveaux élevés de la réalité, tels les organismes vivants, n'est généralement pas considéré comme « réductible » à ce qui existe aux niveaux plus fondamentaux, à l'échelle des atomes par exemple. On estime que les phénomènes de niveau supérieur sont à cet égard autonomes par rapport aux phénomènes de plus bas niveau. Nier cette autonomie équivaudrait alors à défendre un réductionnisme scientifique simplificateur[32].

John Searle est en philosophie de l'esprit l'un des principaux représentants de ce point de point de vue. Le métaphysicien John Post défend également la thèse des niveaux de réalité pour justifier un « physicalisme non réductionniste »[34]. Il envisage un monde composé d'une hiérarchie d'entités et de propriétés. Chaque niveau de cette hiérarchie est dépendant mais ontologiquement distinct des entités des niveaux inférieurs[35]. Cette idée de dépendance, associée à celle d'émergence (par exemple chez John Searle dans sa version forte) ou à celle de survenance (par exemple chez John Post), implique de distinguer entre deux types de lois ou de causalité[36] :

- les lois « horizontales » qui régissent le comportement des objets à un niveau donné et qui correspondent aux lois courantes de la physique, de la chimie et des sciences spéciales

- les lois « verticales » qui régissent les relations entre les niveaux

Ce dernier type de lois ou de causalité ancre les objets et les propriétés du niveau supérieur dans des processus de niveau inférieur[36], et autorise une causalité « descendante » par laquelle ces objets ou propriétés agissent ou ont une influence à leur tour sur ces processus.

2. Théories

Le nominalisme

À l'origine, le nominalisme est une doctrine philosophique de la fin du Moyen Âge. Elle apparaît dans le contexte de la scolastique et est défendue notamment par Guillaume d'Ockham[37]. Le nominalisme scolastique envisage les concepts généraux, appelés « universaux », comme des constructions de l'esprit et les noms qui s'y rapportent comme de simples conventions linguistiques, partant du principe que les êtres ne sont pas intrinsèquement porteurs des concepts par lesquels nous les appréhendons. Cette position implique une forme d'atomisme ontologique.

Le nominalisme contemporain s'identifie en grande partie avec ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui l'« extensionnalisme ». À son niveau le plus général, défendre une approche extensionnaliste, par opposition à une approche intensionnaliste, consiste à ne faire intervenir que l'extension ou la référence des termes et expressions, à l'exclusion de leur sens ou de leur contenu intensionnel[38]. Dans un système extensionnaliste, il n'y a de références qu'à des individus ou des éléments, et non pas à des descriptions ou des contenus de signification[39]. La raison avancée pour justifier cette restriction est que la seule réalité pertinente dans l'évaluation d'un énoncé est la relation entre les signes et l'objet qui leur correspond dans le monde, relation qui détermine la valeur de vérité de l'énoncé. Une logique intensionnelle, au contraire, ne fait pas abstraction des contextes, notamment du contexte psychologique des croyances, et ne garantit donc pas la substituabilité salva veritate des énoncés (le fait pour un énoncé de pouvoir être remplacé par un autre sans que les conditions de vérité ne changent)[38].

Il existe ainsi une multitude de formes de nominalisme dont le seul point commun entre eux est, selon la formule de Pierre Jacob, le « goût des ontologies désertes »[40], ainsi que le rôle déterminant accordé aux individus. Le nominalisme dont se réclame par exemple Nelson Goodman, l'un de ses principaux représentants contemporains, n'a pas de lien direct avec son origine médiévale[41]. En revanche, il trouve son impulsion fondamentale dans une controverse autour des mathématiques qui a lieu au cours des années 1950. Cette controverse oppose les tenants du platonisme, affirmant l'existence de classes irréductibles (Church ou Carnap), et les partisans d'une réduction des mathématiques à un atomisme logique aussi strict que possible[41]. Nelson Goodman et Willard Quine, notamment, affirment dès 1947 dans un article commun en faveur du nominalisme[42] la nécessité de proscrire résolument les « entités abstraites », c'est-à-dire les classes, les relations et les propriétés, et de n'admettre que les individus.

Outre le respect d'un principe d'économie ontologique comparable au rasoir d'Ockham, cette forme de nominalisme impose deux lignes de conduite méthodologiques[43] :

- ne pas admettre d'entités sans distinction de leur contenu, deux entités différentes ne pouvant se composer des mêmes éléments

- ne pas exclure d'une conception ce qui est apte à fonctionner comme individu, eu égard à nos pratiques ou à nos usages linguistiques

La premier principe correspond à une exigence restrictive et déflationniste (c'est-à-dire faisant intervenir le minimum possible de notions), tandis que le second principe relève au contraire d'un certain pragmatisme quant à ce qui est admissible comme entité individuelle[44].

D'un point de vue technique, le nominalisme de type goodmanien repose tout entier sur l'adoption du « calcul des individus » développé par Henry Leonard au cours des années 1930[45]. D'un point de vue plus philosophique, il implique une forme de phénoménalisme intégrant la notion de qualia, car il tient le monde concret de la perception pour fondamental[46], et s'oppose ainsi au physicalisme, qui refuse l'existence des qualia et tient pour fondamental le monde abstrait décrit par la physique des particules[47].

Le réalisme des universaux

Appliqué aux universaux, le réalisme défend l'idée qu’il y a dans la réalité toutes sortes de caractéristiques qui se retrouvent à l’identique dans ses différentes instances[48]. Selon ce point de vue, les propriétés des choses possèdent elles-mêmes une propriété, celle d’être des « répétables », autrement dit, d’être présentes à l'identique dans un certain nombre de choses particulières. Les termes généraux du langage désigneraient ainsi correctement des propriétés qui seraient présentes « dans » plusieurs individus tout en restant identiques à elles-mêmes. C'est le même rouge qui serait dès lors présent dans la coloration des pétales de coquelicot et dans le spectre de l'arc-en-ciel, malgré la différence apparente des nuances de ce rouge. On peut relever dans l'histoire un réalisme fort (« platonicien ») qui conçoit l'existence d'universaux transcendants (« les universaux résident hors des choses ») et un réalisme faible (« aristotélicien ») qui n'admet que l'existence d'universaux immanents (« les universaux sont dans les choses »).

Le réalisme des universaux est une théorie alternative au nominalisme. En métaphysique analytique, le nominalisme peut pendre la forme d'une théorie atomiste des propriétés, aussi appelée « métaphysique humienne ». Comme cette dernière, le réalisme des universaux prétend rendre compte de la notion de loi de la nature[4]. Mais tandis que la métaphysique humienne conçoit les lois de la nature comme une simple régularité entre des phénomènes contigus dans l'espace et dans le temps (par exemple chez Frank Ramsey ou David Lewis), la conception réaliste des universaux envisage les lois de la nature comme des relations entre universaux (par exemple chez David Armstrong[49], Fred Dretske[50], Michael Tooley[51]). Cependant, ni les lois ni les universaux que ces lois relient ne sont censées exister indépendamment de leurs occurrences dans la nature[4].

Pour Armstrong et Dretske, l'adoption de ce cadre réaliste permet de mieux expliquer l'existence des lois de la nature et leur nécessité que ne peut le faire la conception humienne régulariste défendue par Ramsey ou Lewis. En effet, la loi n'y est plus considérée comme une régularité contingente saisie par induction sur une base observationnelle ; en tant que relation entre des propriétés universelles existant dans la nature, elle est une entité à part entière qui tire son universalité des propriétés mêmes qu'elle relie. Ce cadre permet également de faire l'économie de la thèse humienne de la survenance, thèse d'après laquelle les lois naturelles « surviennent » sur des faits locaux particuliers, autrement dit, se déterminent en fonction de ces faits, mais de façon apparemment inexplicable[4]. En ce sens et de façon plus générale, le réalisme des universaux prétend résoudre le paradoxe de la récurrence des relations entre des choses ou des propriétés pensées comme singulières en attribuant l'universalité à ces dernières.

Depuis son renouveau au sein de la philosophie analytique, le réalisme des universaux s'appuie sur les derniers acquis des sciences, en particulier ceux de la physique : il évite ainsi de postuler des propriétés fantaisistes, ou de croire qu’il existe une propriété pour chaque nom commun du langage. Dès lors, les expressions « électron », « charge électrique » ou « masse », qui désignent des propriétés basiques reconnues par la physique actuelle, seront utilisées pour désigner de véritables universaux, tandis que seront écartés les termes généraux fictifs ou naïfs du langage courant. Contrairement aux universaux fictifs, les véritables universaux expliquent les actions d’une partie des entités dont l'existence est scientifiquement avérée. Néanmoins, un problème que toute conception réaliste des universaux doit surmonter est celui de leur localisation multiple (le fait de se trouver « dans » différents individus ou en différents endroits) ainsi que celui de la nature de la relation qui les attachent à leurs différentes instances.

La théorie des tropes

C'est dans un article de Donald C. Williams, publié en 1953 et intitulé « Les éléments de l'être »[52] (On the Elements of Being[53]), que l'on trouve la première formulation moderne de la théorie des tropes, conçus comme des propriétés singulières non répétables. Williams propose d'étendre aux propriétés, comme la couleur d'un objet, ce que nous faisons intuitivement pour les parties des objets et des classes. Lorsque nous disons d'un objet x qu'il est partiellement identique à y, nous exprimons l'idée qu'une partie de x et de y est la même, et qu'une autre partie est différente. Pour Williams, nous devons analyser de façon comparable les propriétés et les objets caractérisés par ces propriétés, en abstrayant dans la relation entre deux propriétés qui se ressemblent (par exemple deux nuances d'une même couleur), ce qui est parfaitement similaire entre elles et ce qui ne l'est pas du tout. Une fois cette opération effectuée, il n'y a plus lieu d'admettre d'autre type de relation que les rapports de « similitude » (ressemblance parfaite qui doit être distinguée de la relation d'identité) et de « coprésence » (proximité spatiale).

Ainsi, deux sucettes (l'exemple est de Williams) se ressemblent partiellement parce que, par exemple, elles ont des bâtons théoriquement parfaitement similaires, ce que nous exprimons de manière incorrecte en disant qu'elles ont le même bâton, tandis qu'elles portent une boule de couleur, de forme et d'arôme différents[52]. Cette similarité entre parties n'est toutefois pas parfaite dans la réalité physique et elle doit être analysée en termes d'éléments plus fins que sont les parties ou composants abstraits. Ces propriétés de base sont abstraites parce que nous les abstrayons des êtres particuliers concrets (de cette sucette ou de ce bâton de sucette). Williams soutient en outre qu'elles sont particulières parce que leur localisation est particulière (dans cette sucette ou dans ce bâton de sucette). Ces propriétés sont ainsi désignées comme « particuliers abstraits » (abstract particulars) et sont considérées comme les éléments ontologiquement constitutifs des particuliers concrets. Les tropes ne sont rien d'autre que ces propriétés fondamentales dont la combinaison constitue selon Williams l'ensemble de ce qui existe. Les tropes apparaissent dès lors comme les éléments ou l'« alphabet » de l'être[52].

Cette théorie a pour ses partisans l'avantage de proposer ce que Keith Campbell appelle une « ontologie mono-catégorielle », c'est-à-dire une conception de l'être ne faisant appel qu'à une seule catégorie. Elle se présente aussi comme un compromis entre le nominalisme pour lequel les mots et les concepts ne peuvent référer qu'à des entités particulières, et le réalisme des universaux pour lequel il existe une entité correspondant aux mots et concepts généraux. Les tropes partagent avec les entités particulières postulées par le nominalisme la caractéristique de ne pas pouvoir se trouver en des lieux différents au même moment, mais ils partagent aussi avec les universaux postulés par le réalisme la caractéristique d'être déterminés d'une seule et unique façon (être rouge, être sage, être de charge négative pour une particule élémentaire, etc.)[54]. Le théoricien des tropes défend donc une position qui peut être considérée comme intermédiaire selon laquelle un concept est une classe de propriétés individuelles similaires mais non identiques.

La théorie des états de choses

Le concept d'« état de choses » (state of affairs en anglais) a été forgé par David Armstrong à partir de la notion de « fait » proposée par Wittgenstein dans son Tractatus. Selon ces deux auteurs, les individus, les propriétés et les relations sont tout ce qui existe dans le monde. Un état de choses, ou fait, est une réalité fondamentale composite qui provient de la combinaison d’un individu au sens strict (thin particular) et d’une propriété. D'après David M. Armstrong, cette combinaison est la structure la plus fondamentale de la réalité. À ces deux constituants s'ajoutent des relations entre les individus et les propriétés. Les lois de la nature sont envisagées dans cette perspective comme des relations entre des propriétés universelles (les « universaux »)[4].

L'individu, ou « particulier » (particular), est le premier constituant fondamental d’un état de choses. Contrairement aux propriétés qui caractérisent les états de choses, l'individu est strictement non répétable : il ne possède qu'une seule occurrence (ne se présente qu'une seule fois). Parce qu'il n'a qu'une seule occurrence, un individu ne peut être à plusieurs endroits en même temps. Jean, le Soleil, mon ordinateur, ce bout de papier, sont des individus en ce sens, bien qu'ils ne soient pas des individus fondamentaux (indivisibles). C'est en vertu de leur caractère individuel que ces choses ou cette personne sont uniques et se situent à un seul endroit à la fois. L'autre constituant fondamental d'un état de choses est la propriété qui contribue, avec d'autres propriétés, à sa caractérisation. Selon Armstrong, cette propriété est un universel qui peut se répéter à l’identique dans différents états de choses. Elle a donc de multiples occurrences ou instanciations possibles. Par exemple : la propriété « charge électrique négative » est prédiquée de tous les objets de charge électrique négative et est donc la même pour tous ces objets. Elle est instanciée dans chacun de ces objets.

Affirmer comme Wittgenstein ou Armstrong que la réalité est fondamentalement constituée d’états de choses (et non, par exemple, de choses) revient à soutenir une thèse métaphysique : le factualisme. Le factualisme a des implications épistémologiques concernant la relation entre une proposition vraie et la réalité, ainsi que des implications linguistiques concernant la relation entre un sujet et un prédicat. Il conduit chez Armstrong à la théorie des vérifacteurs. Selon cette théorie, l'état de choses qui fait que a est F est le vérifacteur « F(a) », qui est une relation de prédication atomique ou élémentaire[55]. Un des arguments avancés en faveur du factualisme est le suivant[56] : a et F pourraient exister sans que « a est F » soit réalisé ; le fait que a soit F implique donc quelque chose de plus que a et F, et ce quelque chose est un état de choses.

La théorie des états de choses est une théorie concurrente de la théorie des tropes, cette dernière refusant l'idée qu'une même chose, y compris une propriété, puisse être en plusieurs endroits à la fois ou en plusieurs choses. Elle se présente comme un compromis entre l'essentialisme, tel qu'on peut le trouver dans la conception réaliste des universaux, et le nominalisme ou le « tropisme ». Elle s'inscrit dans l'héritage de la métaphysique d'Aristote qui, elle également, fut présentée comme une position intermédiaire entre le platonisme, soutenant l'existence indépendante des essences, et l'atomisme, qui n'envisageait l'existence que pour les entités matérielles singulières. La théorie des états de choses permet, comme l'aristotélisme, de concilier l'idée qu'il existe des propriétés universelles avec l'idée que seul ce qui est individuel existe, l'existence d'une propriété consistant à être instanciée dans au moins un individu.

L'atomisme des propriétés

L'atomisme des propriétés est une version contemporaine de la métaphysique humienne au sein de la métaphysique analytique[16]. Davis Lewis est le philosophe le plus influent de cette conception[57]. Selon lui, il existe des objets physiques fondamentaux identifiables à des points de l'espace-temps. Les propriétés caractéristiques de ces objets – celles qui définissent ce qu'ils sont vraiment – sont des propriétés intrinsèques : des propriétés qu'un objet possède indépendamment de l'existence et de la nature des autres objets[16]. De plus, ces propriétés sont des qualités pures. En tant que telles, elles ne possèdent pas la disposition de causer quoi que ce soit[16]. Le monde est ainsi vu comme une vaste mosaïque de propriétés qualitatives instanciées par des points physiques qui se juxtaposent. Les relations de causalité déterminent simplement l'ordre d'apparition de ces propriétés et la façon dont elles sont associées dans l'espace[16]. Elles constituent un réseau qui « survient » sur les caractéristiques physiques fondamentales du monde[58]. On parle, dans ce contexte, de « survenance humienne » pour caractériser cette position[58] :

- « […] tout ce qui existe dans le monde est une vaste mosaïque d'affaires locales de faits particuliers, rien qu'une petite chose et puis une autre et ainsi de suite. Nous avons la géométrie : un système de points avec des relations externes de distance spatio-temporelle entre eux. […] En ces points se trouvent des qualités locales : des propriétés intrinsèques parfaitement naturelles qui n'ont besoin de rien de plus grand qu'un point auquel être instanciées. En bref : nous avons un arrangement de qualités. Et c'est tout. Il n'y a pas de différence sans différence dans l'arrangement des qualités. Tout le reste survient sur cet arrangement. »[59]

Cette thèse est au centre de la métaphysique de Lewis, qualifiée de « métaphysique humienne » car, d'une part, elle énonce en quoi consiste la véritable structure du monde – une collection de choses ponctuelles – et, d’autre part, elle nie comme le philosophe David Hume l'existence de connexions nécessaires dans la nature, y substituant le principe d'une simple conjonction entre les choses (« juste une petite chose et puis une autre »)[58]. L'atomisme des propriétés, contrairement au structuralisme ontologique, sa théorie rivale (voir sect. 3.2.2.4), considère donc que les propriétés véritables des objets sont des propriétés intrinsèques à ces objets, distinctes et indépendantes des lois et des relations causales dans lesquelles elles semblent engagées[16]. Ce sont des qualités pures dont les connexions apparentes entre elles et avec nous ne nous disent rien de ce qu'elles sont[60]. Cette position conduit à une forme de scepticisme concernant la possibilité de connaître la nature intrinsèque du monde, scepticisme qui contraste en particulier avec l'optimisme scientifique du structuralisme ontologique, pour lequel les relations définissent la nature même des choses[60].

La nature du monde

1. Notions

Les essences

La notion d'essence désigne ce qui fait qu’une chose est ce qu’elle est[61], par exemple, sa constitution propre ou sa réalité non apparente. C'est une notion centrale de toutes les traditions métaphysiques. Elle a connu le même déclin historique que celui de la métaphysique, entre le milieu du XVIIIe siècle et le milieu du XXe siècle, rejetée aussi bien par la tradition empiriste que par l'idéalisme de type kantien[N 2]. Son retour, au sein cette fois de la philosophie analytique, a été associé à l'émergence de deux champs disciplinaires distincts :

- la sémantique de Kripke, dans le cadre de ce que l’on a nommé « l’essentialisme a posteriori », où les essences ne sont pas postulées a priori mais dégagées a posteriori à la suite de découvertes empiriques[N 3]

- l’essentialisme « scientifique », qui obéit aux contraintes de la pensée scientifique et qui considère les essences comme des pouvoirs ou des dispositions plutôt que comme des regroupements de propriétés constitutuant des entités

Dans son acception classique, l'essence correspond à ce qu'est proprement une chose, à ce qui la constitue de façon caractéristique, par opposition à l'accident qui n'en constitue qu'un attribut secondaire ou extérieur[62]. L'essence se différencie par ailleurs de l'existence puisqu'elle caractérise la nature d'une chose indépendamment de son éventuelle existence. En métaphysique analytique, ceux qui acceptent la notion d'essence cherchent à la préciser et à en montrer la nécessité. Pour le métaphysicien Jonathan Lowe en particulier, la métaphysique n'est pas autre chose que la science des essences[63]. Bien que réelles, ces essences ne sont pas des entités supplémentaires à celles qu'elles caractérisent et elles ne peuvent donc faire partie de l'inventaire de ce qui existe dans le monde. L'essence précède en effet l'existence aussi bien du point de vue ontologique, en tant que condition préalable au fait d'exister, que sur le plan de la connaissance, puisque nous ne pouvons nous assurer qu'une chose existe si nous ne savons pas ce qu'elle est[63]. C'est, d'après Lowe, ce qui explique que nous connaissons les essences de nombreuses choses qui n'en sont pas encore venues à exister et que nous savons ce que ces choses seraient si elles existaient, conservant ce savoir même lorsque nous découvrons qu'en fait elles n'existent pas[63]. L'essence constitue par là même le fondement de la connaissance empirique et scientifique, mais aussi de la possibilité métaphysique, ou possibilité d'existence (que Lowe distingue de la possibilité physique)[63].

Les propriétés

Dans la terminologie aristotélicienne classique, les propriétés sont des caractéristiques qui peuvent être attribuées à une ou plusieurs choses. On distingue parmi elles :

- les propriétés « intrinsèques », celles qu'un objet ou une chose a de lui-même, indépendamment des autres choses, y compris de son contexte

- les propriétés « extrinsèques » (dites aussi plus simplement « relationnelles »), celles qui dépendent de la relation d'une chose avec d'autres choses.

La masse, par exemple, peut être considérée comme une propriété physique intrinsèque de tout objet physique alors que le poids est une propriété extrinsèque qui varie en fonction de la force du champ gravitationnel dans lequel l'objet considéré est placé. Le fait que quelque chose possède ontologiquement (par sa nature même) une propriété est représenté de façon classique dans le langage par l'application d'un prédicat au sujet grammatical. Toutefois, identifier ou associer ainsi la propriété à un prédicat soulève certaines difficultés logiques telles que les paradoxes de Russell et de Grelling-Nelson. Qui plus est, une propriété authentique peut impliquer un grand nombre de vrais prédicats : si x possède la propriété « poids supérieur à 2 kilos », par exemple, alors les prédicats « …pèse plus de 1,9 kilo », « …pèse plus de 1,8 kilo », etc., sont également vrais de celui-ci. Adopter une approche métaphysique sur ces questions, c'est tenter de comprendre la nature même des propriétés afin d'en mieux expliquer les mécanismes d'attribution.

Aujourd'hui, après la remise en cause initiée par Willard Quine et Nelson Goodman[42] de l'existence des propriétés pour justifier une forme de nominalisme, les philosophes analytiques ne sont pas tous favorables à leur intégration dans leur inventaire ontologique, et même ceux qui conviennent que les propriétés existent sont souvent en désaccord sur celles qui existent[64]. Il est donc difficile d'identifier des propriétés qui fassent consensus parmi eux[64]. Ainsi, certains peuvent prétendre que l'humanité est une espèce naturelle et que les espèces naturelles ne sont pas des propriétés mais des ensembles ou des catégories. Cependant, ceux qui admettent les propriétés reconnaissent généralement qu'elles caractérisent des choses individuelles, ou, à l'inverse, que les choses individuelles les instancient ou les exemplifient[64]. Par exemple, si l'humanité est admise comme une propriété existante, alors il s'agit d'une propriété qui caractérise réellement tous les êtres humains, ou, à l'inverse, d'une propriété que tous les êtres humains instancient ou exemplifient.

La question de savoir si les propriétés sont réellement universelles ou particulières est l'une des grandes questions de la métaphysique depuis le Moyen Âge. Établir que les propriétés sont réellement universelles, c'est affirmer que la même propriété peut être instanciée par des choses numériquement distinctes[64]. Suivant cette perspective, il est possible que deux êtres humains distincts exemplifient exactement la même caractéristique (par exemple un caractère génétique). Un tel point de vue doit résoudre les problèmes soulevés par l'existence des universaux (multiplicité des occurrences, multi-localisation, ressemblance, etc.). Établir au contraire que les propriétés sont en réalité particulières, c'est affirmer que la même propriété ne peut avoir plusieurs occurrences dans le monde[64]. Dans cette perspective, deux êtres humains distincts qui semblent exemplifier exactement la même caractéristique instancient en réalité deux caractéristiques parfaitement similaires (mais non identiques), appelées « tropes ». Il reste à comprendre alors en quoi consiste cette relation de « parfaite » similarité.

La notion de propriété tend à s'opposer sur plusieurs points au concept logique ou mathématique de classe, avec lequel elle entre parfois en concurrence[N 4]. On peut ainsi relever les points suivants :

- Une propriété appartient à l'objet qu'elle caractérise, tandis qu'un objet appartient à la classe qui le comprend

- Une propriété est distincte des objets qui la possèdent, tandis qu'une classe se confond avec l'ensemble de ses objets

- Contrairement aux classes, qui ont une extension propre, les propriétés n'ont par elles-mêmes aucune extension (elles sont en ce sens dites « intensionnelles ») ; leur extension dépend soit de celle des objets auxquels elles appartiennent, soit de leur exemplification dans des objets

Les substances

Dans son sens traditionnel, le mot « substance » désigne ce qu'il y a de permanent dans les choses qui changent, ou ce qui peut être conçu par soi indépendamment des propriétés qui en déterminent les modes. La notion de substance est aussi plus simplement définie comme ce qui réfère au sujet d'attribution des propriétés. En philosophie, une substance ne se réduit généralement pas à une collection de propriétés : il y a quelque chose en plus, le substratum ou la substance, qui est à la fois le support des propriétés et ce qui fait leur unité d'ensemble, dans la mesure où elles sont portées par un seul et même substrat[30]. Les propriétés que possèdent le substratum sont dites « inhérentes ». Dans la phrase « la Terre est ronde » par exemple, la forme ronde est inhérente au concept de Terre. Considérée comme un substratum, la Terre possède la forme ronde qui est inhérente à sa substance.

Les « particuliers nus » de la métaphysique contemporaine (en anglais : bare particulars), dits aussi « minces » (thin)[65], sont les équivalents contemporains des substrata de l'ancienne métaphysique. Ils sont avant tout chez Gustav Bergmann, qui en forge la notion dans les années 1960[66], des individuateurs[30]. Bergmann considère que si nous essayons de traiter un individu comme un complexe de propriétés universelles (« universaux »), nous ne pouvons distinguer des individus qui possèdent les mêmes propriétés, à moins de recourir à la notion de « particulier nu »[30]. Un particulier nu est un élément du monde sans lequel l'objet correspondant n'existerait pas. Son existence est théoriquement indépendante de ses propriétés, même si dans la réalité il lui est impossible d'en être totalement privé[30]. Il est dit « nu » ou « mince » car il est considéré sans ses propriétés, et « particulier » parce qu'il réfère à une entité individuelle[30].

En métaphysique analytique comme dans la métaphysique traditionnelle, la notion de substance peut être pensée par opposition à celle de processus[67]. Une substance est dans ce contexte un objet qui persiste en entier en chaque instant, et qui possède uniquement des parties spatiales. Un processus, à l'opposé, est un fait qui possède des parties spatiales ainsi que des parties temporelles. Il s'agit d'une suite continue d'événements qui sont liés entre eux par des intervalles de temps. Michael Esfeld propose de reprendre cette distinction pour définir la notion générale de substance de trois façons différentes[67] :

- par son existence indépendante ; une substance, en ce sens, peut exister seule, indépendamment de tout autre chose (par exemple, selon le substantialisme, l'espace et le temps sont des substances)

- par la persistance de son identité durant un temps déterminé, la notion contraire étant celle de processus

- en tant que porteur de propriétés, au sens d'individu auquel sont attribuées des propriétés ; cette acception coïncide avec la notion d'objet en physique

Les événements

Au sens courant, un événement est ce dont la réalisation s'opère dans le temps, avec une certaine durée. La notion acquiert une grande importance au XXe siècle, sous l'impulsion de la phénoménologie et du pragmatisme[68]. En philosophie analytique, elle tend à se rapprocher des développements de la physique du XXe siècle, notamment de la théorie de la relativité, et elle joue un rôle déterminant dans les débats concernant la métaphysique du temps. En physique, un événement est un point de l'espace-temps, correspondant à un certain lieu à un certain instant. Les processus physiques sont formés par la suite continue de ces événements. L'événement physique définit la position et la date de l'évènement entendu au sens ordinaire, sans fournir d'information sur la nature de cet évènement. En relativité restreinte, le concept d'événement prend une importance capitale : les coordonnées d'espace et de temps y sont en effet inséparables, contrairement à ce que présuppose la relativité galiléenne pour laquelle les objets occupent un espace conçu séparément du temps dans lequel ils persistent. De nombreux philosophes, tels Bertrand Russell, W. V. O. Quine ou David Lewis, considèrent ainsi que la physique de la relativité parle en faveur d'une métaphysique d'événements et de processus[67].

Selon la conception quadridimensionnaliste du monde généralement adoptée en physique aux grandes échelles, chaque objet comprend non pas trois mais quatre dimensions dont une longueur de temps[69],[70]. On parle alors de ligne d'univers ou de « ver spatio-temporel »[71] pour illustrer ces êtres temporellement étendus dont chaque « phase » ponctuelle correspond à un instant indivisible (à l'instar des points géométriques de l'espace). Les événements ponctuels sont, dès lors, les parties ultimes de ces objets[67]. Ceux-ci persistent en s'étendant sur un certain temps et il n'y a aucune partie (aucun moment) de ce temps dans laquelle ils existent complètement[67]. Tandis que les objets conçus de façon tridimensionnelle (les « substances ») endurent dans le temps, c'est-à-dire persistent en existant en entier en chaque instant, les objets quadridimensionnels (les « processus ») perdurent, c'est-à-dire persistent en s'étendant sur un certain temps, possédant à la fois des parties temporelles – les événements – et des parties spatiales[67]. Dans cette perspective, les personnes elles-mêmes sont envisagées comme des suites d'événements ou de phases dont les relations de continuité et de connectivité mentales constituent l'unité à travers le temps[69].

La métaphysique des événements, postulant des êtres qui perdurent, s'oppose à la métaphysique des substances, qui postule des êtres qui endurent[67]. Par sa compatibilité avec la théorie de la relativité, qui soutient également un espace-temps à quatre dimensions contenant des entités quadridimensionnelles, la métaphysique des événements semble mieux justifiée sur le plan physique que celle des substances. Sur une base à la fois physique et métaphysique, on peut dès lors concevoir chaque objet matériel comme une suite spatio-temporelle d'événements similaires, alors appelés « événements génidentiques »[67]. Une pierre, par exemple, que nous considérons communément comme une substance persistant en entier dans le temps est en fait, selon cette conception, une suite continue d'événements spatiotemporels, autrement dit, une suite continue de points ou régions de l'espace-temps en lesquels les propriétés physiques qui constituent la pierre existent. De même, une personne est une suite continue d'événements, ces événements étant liés entre eux par le processus qu'est la conscience, sans qu'il y ait une substance comme l'âme qui endure[67]. En un certain sens, la personne est donc l'histoire qui constitue l'ensemble de sa vie consciente[67].

Si à la place des particules tridimensionnelles (paradigme physique des particules) on conçoit des événements quadridimensionnels, on n'a plus affaire à une ontologie de la physique qui reconnaît des particules en plus des champs, mais à une ontologie qui accepte uniquement des champs (paradigme physique des champs), ceux-ci consistant en des événements qui existent en des points de l'espace-temps[67]. Le slogan « matière en mouvement » qui caractérise le paradigme des particules ne s'applique donc plus. Les événements existent en des points de l'espace-temps et ils forment des séquences continues d'événements similaires, mais contrairement aux particules conçues de façon tridimensionnelle, ils ne se meuvent pas. Cette ontologie des champs semble confortée non seulement par la physique relativiste mais aussi par la métaphysique de l'univers-bloc (voir sect. 3.4.3.1), qui constituent avec la métaphysique des événements un « trio » théorique cohérent[67].

2. Théories

L'idéalisme

Le terme même d'idéalisme recouvre des acceptions différentes selon les contextes philosophiques ou les philosophes[72]. Dans le contexte de la philosophie analytique de langue anglaise, il désigne le plus souvent la doctrine selon laquelle tout ce qui existe, ou du moins tout ce dont nous pouvons connaître l'existence, doit être d'une façon ou d'une autre de nature mentale[72] (idéalisme « objectif »[N 5]), ou dépendant de l'esprit (idéalisme « subjectif », également appelé « berkeleyen »)[73]. Largement répandue au début du XXe siècle dans les universités britanniques au moment de l'émergence de la philosophie analytique, cette conception d'un monde étroitement lié à l'esprit a pris des formes variées au cours de l'histoire[72], et a été en grande partie supplantée en métaphysique analytique par des conceptions dites « réalistes » ou « matérialistes », comme le physicalisme ontologique.

Timothy Sprigge, l'une des principales figures de l'idéalisme contemporain, propose de définir cette position comme le point de vue métaphysique qui accepte au moins l'une des quatre thèses suivantes[73]:

- Rien n'existe véritablement en dehors de ce qui est mental ou dépendant de l'esprit (mind-dependant)

- Les objets ou phénomènes physiques sont en réalité de nature mentale

- Les objets ou phénomènes physiques sont en réalité dépendants de l'esprit

- Le fait qu'un objet ou un phénomène physique existe signifie en réalité qu'il peut être perçu dans certaines circonstances

L'expression « en réalité » (ou « existe véritablement ») indique que ces propositions sont des affirmations métaphysiques ; comme telles, elles sont censées fournir une information sur la nature de la réalité qui, bien que littéralement vraie, peut être ignorée à des fins pratiques. Sprigge ajoute à ces quatre thèses les trois précisions suivantes[73] :

- Être de nature mentale, c'est être un esprit (mind) ou en être un composant, tandis qu'être dépendant de l'esprit, c'est exister seulement en tant qu'objet pour une conscience (mental awareness)

- L'idéalisme peut être moniste ou pluraliste ; pour l'idéaliste de type moniste, il existe un unique esprit cosmique, ou une seule réalité d'ordre mental, qui inclut tous les phénomènes mentaux ; pour l'idéaliste de type pluraliste, au contraire, il existe une multitude d'esprits distincts ou d'individuations de l'esprit, qui ne sont pas réductibles à de simples parties d'un tout

- Il y a une tendance à restreindre le terme « idéalisme » aux théories qui accordent un rôle plus fondamental aux formes jugées supérieures de l'esprit qu'aux formes jugées inférieures

L'idéalisme contemporain, dont les principales figures s'inscrivent dans la tradition de l'idéalisme britannique (G. R. G Mure, A. C. Erwin, Timothy Sprigge), partage souvent des caractéristiques qui le rapprochent de l'idéalisme de type « hégélien », avec notamment :

- une croyance en un absolu (une seule réalité qui englobe tout en formant un système cohérent)

- l'affectation à une place éminente de la raison, à la fois comme faculté par laquelle la structure de l'Absolu est saisie et comme cette structure elle-même

- un refus fondamental d'accepter une dichotomie entre la pensée et l'objet, la réalité constituant une unité pleinement cohérente.

Il existe aussi, à côté de cette tendance holiste, un idéalisme plus « subjectif » et individualiste, dit « personnaliste », qui accorde la primauté ontologique au sujet et à l'expérience subjective.

Le physicalisme

Le physicalisme métaphysique recouvre l'ensemble des doctrines ontologiques qui soutiennent que toutes les entités qui existent dans le monde sont ultimement des entités physiques qui peuvent, en principe, être décrites par les sciences physiques, et dont les interactions causales sont complètement gouvernées par des lois physiques. Cette forme de physicalisme correspond à la version contemporaine et analytique du matérialisme et trouve son origine dans certaines réflexions de W. V. O. Quine, au cours des années 1950, sur la notion d'« engagement ontologique ». Elle s'oppose explicitement à tout dualisme ontologique (dualisme cartésien, dualisme des propriétés) et tente de concilier le matérialisme avec les concepts relevant de la physique contemporaine.

Le physicalisme constitue une version extrême et paradigmatique de réductionnisme car il considère que tous les niveaux de la réalité sont réductibles, en dernière instance, à son niveau le plus fondamental qui est celui de la physique. Ce réductionnisme est lui-même intimement lié à une conception ontologique et non pas simplement méthodologique ou épistémologique de l'unité de la science. Les objets apparemment divers dont s'occupent les différentes sciences empiriques relèveraient ultimement d'une ontologie unitaire et la microphysique serait le dépositaire de cette ontologie. Pour le physicaliste, l'existence est univoque (elle n'est pas affaire de degré ou de contexte) et il n'existe qu'un seul type de vérité : la vérité scientifique. Or la connaissance scientifique nous fait découvrir un monde aux propriétés uniquement physiques.

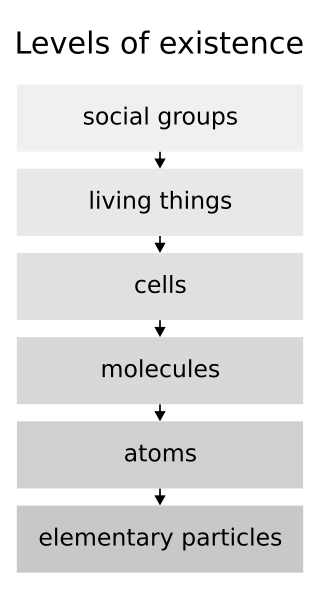

Dans un manifeste classique du réductionnisme physicaliste, Oppenheim et Putnam [74] proposent une classification hiérarchique à six niveaux des objets scientifiques avec : les groupes sociaux, les organismes multicellulaires, les cellules, les molécules, les atomes, et, enfin, les particules élémentaires. L'étude de chaque niveau relève normalement d'une discipline particulière, avec ses lois et ses objets propres, ce qui correspond à la conception positiviste de la hiérarchie des sciences [75]. Le réductionnisme, à l'inverse, refuse la spécialisation des disciplines associée à cette hiérarchie et défend un programme de réductions qui, à terme, doit conduire à l'unification des sciences au sein de la physique.

Le principe de « fermeture causale » (ou « complétude causale ») du monde physique est l'un des plus importants arguments avancés en faveur du physicalisme. Il énonce qu'un état physique ne peut être causé que par un autre état physique[76]. Le monde physique ne dépendrait ainsi que de lui-même, constituant de fait un monde « fermé ». Les processus physiques peuvent en ce sens, et doivent même être, intégralement expliqués et compris à l'aide de théories physiques. Les actions humaines, y compris celles qui nous apparaissent comme les plus créatives, ne font pas exception ; elles sont théoriquement explicables par des causes physiques comme le sont les autres phénomènes physiques, et il n'y a donc pas lieu de postuler une spécificité non physique du domaine mental. Le principe de fermeture causale s'appuie sur le succès supposé du programme réductionniste toujours en cours dans les sciences.

La thèse métaphysique du physicalisme selon laquelle il n'existe que des entités ou des propriétés physiques implique que les entités mentales, si elles existent, n'ont pas de statut ontologique particulier. Cette thèse fait aujourd'hui l'objet d'un assez large consensus au sein de la métaphysique analytique et de la philosophie de l'esprit, mais elle a aussi ses opposants parmi des philosophes de l'esprit contemporains qui font autorité comme Thomas Nagel ou David Chalmers. L'influence centrale du physicalisme dans le champ de la philosophie analytique a contribué au renouveau de la métaphysique au XXe siècle ainsi qu'au développement du matérialisme au sein de ce qui sera désigné comme l' « école australienne de philosophie ». On parlera aussi de « matérialisme australien » pour qualifier la conception physicaliste adoptée par David Armstrong à la suite de son compatriote Jack Smart dans le cadre de cette école.

Le panpsychisme

L'expression « panpsychisme » désigne de façon générale toute pensée qui considère l'esprit comme une propriété ou un aspect essentiel de la réalité présent partout dans le monde. Historiquement, le panpsychisme s'est appuyé sur l'idée que l'esprit, ou quelque chose de comparable (un « proto-esprit », l'« inconscient », la « vie », etc.) pouvait correspondre à la réalité interne ou à l'essence invisible de la matière elle-même[77]. Cette idée se retrouve dans la version « forte » du panpsychisme contemporain, qui décrit la nature même de la réalité comme étant d'« ordre psychique », c'est-à-dire comme étant[78] :

- ou bien mentale, au même titre que notre conscience ou les expériences que nous vivons

- ou bien « proto-mentale », sous une forme certes trop primitive pour que la conscience lui soit attribuée mais néanmoins comparable aux phénomènes mentaux.

Aux yeux de la majorité des chercheurs en physique, le panpsychisme constitue à plusieurs égards une théorie extravagante peu plausible. Il semble en effet trop proche d'une attitude anthropomorphique anti-scientifique et paraît incompatible avec le projet sous-tendu par la démarche du physicien qui est de pouvoir tout expliquer en termes physiques. Néanmoins, cette pensée retient aujourd'hui l'attention d'un certain nombre de philosophes analytiques, en particulier ceux qui se montrent sceptiques quant à la possibilité de réduire tous les phénomènes à ceux décrits par la physique actuelle[79]. Pour certains philosophes de l'esprit, comme Galen Strawson, elle paraît même s'imposer lorsqu'il est question d'un phénomène central comme la « conscience » (consciousness)[79]. Thomas Nagel, de son côté, considère que le panpsychisme est une position qui s'impose logiquement à ceux qui refusent à la fois le réductionnisme psychophysique et les formes radicales d'émergentisme[79].

Pour ces philosophes, l'esprit, dans sa dimension subjective, ne semble pas pouvoir s'insérer dans la représentation scientifique actuelle de la nature. C'est donc le problème de l'intégration de l'esprit dans la nature qui se pose, notamment dans le cadre du physicalisme (qui conçoit la nature comme entièrement physique). Les limites principales du physicalisme sont pour eux les suivantes[80]:

- La conscience, lorsqu'elle est réduite à l'activité d'un organe cérébral en interaction avec son environnement, comme elle l'est dans la conception réductionniste de l'esprit, ne permet pas de rendre compte de l'expérience que nous en avons, alors qu'elle en est constitutive.

- L'idée que des propriétés radicalement nouvelles comme les phénomènes mentaux puissent « émerger » à partir du cerveau, comme c'est le cas pour la conception émergentiste de l'esprit, ne permet pas d'expliquer l'apparition d'un tel phénomène ni ce qu'il est.

Une nouvelle conception des rapports entre le psychique et le physique doit donc être proposée afin de rendre possible l'intégration de l'esprit dans la nature. Le panpsychisme constitue justement une position alternative qui conçoit l'esprit de façon non réductrice (contre le réductionnisme psychophysique) et le monde physique de façon non matérialiste (contre le « dualisme cartésien »), en identifiant l'esprit à la réalité ou à l'essence interne des êtres physiques[80]. La plupart des panpsychistes distinguent pour ce faire entre :

- les agrégats de matière, comme les tables ou les rochers

- les unités naturelles, comme les particules élémentaires ou les champs

- les systèmes auto-organisés constituant des individus naturels, comme les atomes, les cellules, les animaux