Loading AI tools

De Wikipédia, l'encyclopédie libre

La littérature kurde est restée orale pendant des siècles, les langues écrites de l'islam classique et médiéval étant restées longtemps l'arabe et le persan. C'est seulement à la fin du Moyen Âge que des poètes commencent à écrire en langue kurde. Mais à côté de cela, une culture orale et populaire a continué de faire vivre le folklore kurde.

La langue kurde, dans ses variations, serait pratiquée par 20 à 40 millions de personnes, dans le monde, diaspora kurde comprise, dans les années 2020 : langues kurdes (de), population kurde (en), culture kurde (en).

Les origines de la littérature kurde sont très mal connues. De plus, on ne sait rien de la culture pré-islamique des Kurdes, et l'on ignore combien de textes ont péri dans la tourmente des incessants conflits qui se sont déroulés et se déroulent encore sur le territoire des Kurdes. Enfin, pendant très longtemps, l’immense majorité des Kurdes, paysans, bergers, sédentaires ou nomades, a privilégié la littérature orale[1].

Cette littérature populaire est composée de poésie chantée ou récitée, de contes, de proverbes, de devinettes ainsi que d'épopées héroïques à la gloire d'une tribu ou d'un seigneur féodal. Les thèmes sont assez abondants, car les chants et les poésies apprises ou improvisées accompagnaient tous les gestes de la vie quotidienne. Les complaintes amoureuses y ont la part belle, mais il y a aussi des chants pour la danse (dîlok, dîlan ou govend) ou la guerre, la transhumance de printemps (serêle) ou d’automne (pahizok), des berceuses (lorî), des contes (çîrok), et des épopées (destan). On composait aussi des couplets en l’honneur des jeunes mariés (hevalê) ou à l’occasion de deuils (mevlûd). Certains groupes religieux utilisent aussi le chant et la danse dans leurs cérémonies (Yézidis, Ahl-e Haqq…)[2].

Il existe aussi une littérature orale de professionnels car les chefs féodaux avaient souvent leur poète attitré (stranbêj ou dengbêj (de)), dont la tâche était de louer les mérites de leur seigneur ou de sa lignée. Ces poètes connaissaient par cœur un très grand nombre d’œuvres, des chants d’amour (delal) aux gestes héroïques très longues, tel le célèbre Memê Alan, datant du XVe-XVIe siècle et qui compte plusieurs milliers de vers. Le plus célèbre de ces dengbêj fut Feqiyê Teyran qui vécut au XVIe-XVIIe siècle et dont les œuvres ont exercé une grande influence sur la littérature kurde, tant populaire que savante[2].

Jusqu’aux années 1950, l’analphabétisme est largement répandu au Kurdistan, mais en permanence il existe une élite intellectuelle kurde cultivée, comprenant poètes, conteurs, chroniqueurs, historiens. Ce fait est déjà noté à plusieurs reprises par le prince Sharafkhan Bidlisi (en) (1543 - 1599) dans son Şerefname, ou par Adnan Adivar, ou le voyageur Evliya Çelebî. Mais cette élite intellectuelle, pour des raisons liées au contexte politique, fait longtemps le choix de s'exprimer, du moins à l'écrit, en arabe ou en persan, ou, à partir de la fin du XIXe siècle, en turc[1].

Les premiers monuments littéraires kurdes connus naissent parallèlement à la consolidation des empires ottoman et persan, alors que les dynasties kurdes ne réussissent pas à établir leur propre État. Le Kurdistan est l’enjeu de la convoitise de ses puissants voisins, qui ne cesseront de se le disputer, entraînant un cortège de destructions de vies et de biens. Pourtant, les premières poésies qui nous sont parvenues manifestent une technique poétique constituée, attestant d’une tradition reçue qui nous est encore inconnue. L’établissement des dynasties kurdes crée les conditions pour une stabilisation politique qui permet la fondation de villes où s’épanouissent culture et création littéraire. Les princes favorisent les écoles en veillant à leur fonctionnement et en offrant des bourses aux plus démunis. Les medrese (écoles coraniques), dans les annexes des mosquées, sont la principale source d’enseignement au Kurdistan. Par leur mécénat, les princes kurdes jouent un rôle essentiel dans l’essor des lettres kurdes, en favorisant une technique unifiée. Ainsi, des générations de poètes se mettent à l’école les unes des autres. C’est par la poésie que le kurde s’est affirmé comme langue littéraire, la prose ne voyant le jour que bien plus tard[1].

Les premiers témoignages d'une littérature écrite en langue kurde ne peuvent remonter au-delà de la fin du Moyen Âge, vers le XVe siècle. Pourtant, certains spécialistes kurdes affirment que le premier poète kurde serait Baba Tahir (935-1010), appelé tantôt Hamedanî, tantôt Lorî, né à Hamedan. D’autres, tels Jaba ou Qanatê Kurdo, considèrent Elî Termukî, connu aussi sous le nom de Elî Herîrî ou de de Cheikh Ahmed Bohtanî (1009- 1077), comme le premier poète kurde. On sait peu de choses sur lui[1],[2]. Certains pensent qu'il serait né dans la région de Hakkarî, d'autres affirment qu'il viendrait de Herîr, au Behdînan. Ses poèmes auraient comme thèmes de prédilection l'amour de la patrie, les beautés naturelles du pays et le charme de ses filles. Toutefois, la totalité de son œuvre est perdue[3].

Le poète qui s’impose définitivement à l’époque classique est le cheikh Ehmed Nîşanî (né dans la région du Botan en 1570, mort en 1640). Plus connu sous le nom de plume de Melayê Cizîrî (en), il pratique l’arabe, le persan et le turc, comme de nombreux lettrés kurdes. Son œuvre est très influencée par les grands noms de la littérature persane et par le soufisme iranien, mais il choisit de s'exprimer dans la langue de son prince, le dialecte kurde du Botan. Son dîwan (recueil de poèmes classés selon l’ordre alphabétique des rimes) compte plus de deux mille vers et ses qaside et xezel sont restés très populaires et n’ont cessé d’être enseignés dans les medrese du Kurdistan. Melayê Cizîrî compose également des sonnets[1].

Le plus célèbre des premiers poètes kurdes reste Ehmedê Xanî (1650-1706). Sans être un disciple direct de Melayê Cizrî, puisque né dix ans après sa mort, il utilise les mêmes techniques littéraires et la même langue kurde du Bohtan. Né dans la principauté voisine de Hakkari, il s'installe ensuite à Bayezid dans la région de Ritkan. Il y enseigne le kurde. Il rédige le premier dictionnaire arabo-kurde connu, Nûbihara biçûkan (ku) (Le Printemps des enfants) en 1683, qui comprend 1 500 mots, destiné aux enfants kurdes, afin qu'ils puissent comprendre les leçons coraniques[4],[1],[5].

En 1692, il marque la littérature et l'histoire du Kurdistan de manière fondamentale en écrivant l'épopée Mem û Zîn, une longue geste d’amour tragique et mystique de 2 655 distiques[6], inspirée d'une légende populaire, Memê Alan, qui narre l’amour de Mem et de la princesse Zîn. Son œuvre se rend célèbre dans tout le Kurdistan. En effet, derrière l'histoire d'amour entre les deux héros, le texte regorge d'appel à la conscience patriotique kurde et à l'unité. Pour cela, le poète est considéré comme le précurseur du mouvement national kurde[7],[1].

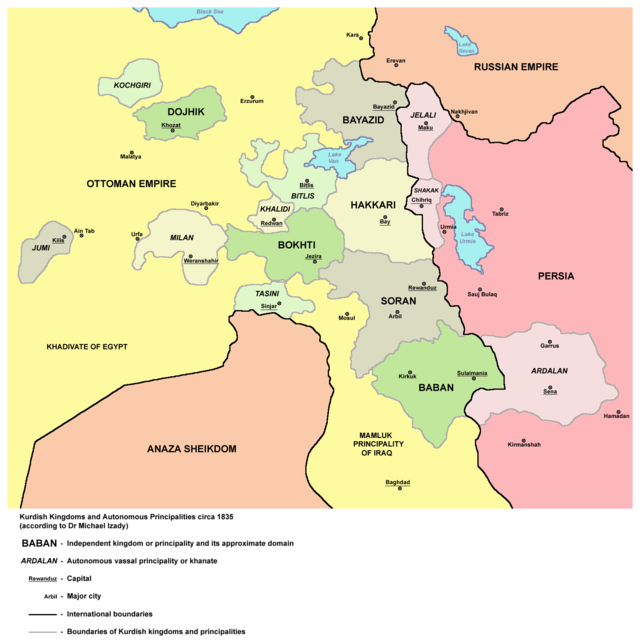

À la même époque, loin de ces poètes qui s'expriment dans la langue du Botan, fleurit à l'extrémité sud du Kurdistan une autre littérature kurde, en dialecte goranî, alors bien plus répandu qu’aujourd’hui. Les princes de la dynastie kurde des Erdelan ont en effet conclu, au début du XVIIe siècle des accords avec le chah de Perse. Les princes Kurdes obtiennent une certaine autonomie. Cette paix et cette stabilité permettent le développement des villes et des cours, dans lesquelles les hommes de lettres et les poètes peuvent s'exprimer. Le gurani devient la langue de la cour, puis la langue littéraire commune dans le Kurdistan méridional qui comprend les autres principautés du Baban et de Soran[1].

Parmi ces poètes, on peut citer : Yûsuf Yeska (1592 –1636), le cheikh Ehmed Textî Marduxî (1617-1692), le cheikh Mustafa Besaranî (1641-1702), Ehmed Begî Komasî (1795-1877). Le dernier et le plus célèbre poète qui écrit en dialecte gorâni est le seyyid Ebdulrehîmî Mela Seîdî Tawegozî (1806-1882). La littérature goranî a une telle influence sur la culture kurde que le mot signifie aujourd’hui « chanson » en kurde soranî[1].

De l’autre côté du Kurdistan méridional, au XVIIIe siècle, la principauté kurde des Baban accroit de manière significative son territoire et sa puissance. En 1784, elle bâtit sa nouvelle capitale, la ville de Silêmanî. Les princes décident de promouvoir leur propre dialecte, la langue de Şahrezor, que l'on désignera plus tard sous le nom de sorani. Ils invitent à leur cour les artistes, les hommes de lettres, les poètes, les incitent à abandonner le goranî et à adopter la langue de la région qui sera connue sous le nom de soranî. Les lettrés commencent à traduire en soranî les monuments de la littérature orale en kurde kurmancî. L'un des premiers poètes kurdes d'expression soranî est Elî Berdeşanî (ku) (1771? -1812).

Le début du XIXe siècle voit éclore à la cour de Silêmanî « l’école poétique de Nalî » ou « école Babanî », qui consacre le kurde de Silêmanî comme langue littéraire et, bientôt, la langue littéraire kurde la plus importante par le nombre d’auteurs publiés. Le fondateur de cette école est Mela Xidrî Ehmedî Şaweysî Mîkaîlî ou Mela Xidrî Şahrezorî, dit Nalî (1800-1856). Un autre membre de cette «école » est Ebdul-Rehman Beg Sahibqiran (1805-?), qui écrit sous le nom de Selîm. Mais le développement de cette école va être freiné par la nouvelle politique des Ottomans, qui s'efforcent de liquider les principautés kurdes, entraînant une suite de révoltes, de répression et de massacres. Les poètes quittent Silêmanî. On peut encore mentionner Mistefa Sahibqiran (1800-1859). La poésie kurde soranî se développe, dès lors, au-delà des frontières de l’ancienne principauté des Baban : à Germiyan (Kirkûk), dans le Mukriyan[1].

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, naît une deuxième génération de poètes soranî. Silêmanî devient la première ville kurde à se doter d’une école non religieuse, la mektebî Ruşdiye, créée en 1868. Deux poètes de cette deuxième génération s’imposent : Haji Qadir Koyi (en) (1817-1897) et le cheikh Riza Talabani (en) (1835-1910). Hacî Qadir Koyî va faire le lien entre les Kurdes du Nord et ceux du sud en devenant précepteur des enfants de la famille des Bedirxan, alors en exil, et ses poèmes vont exprimer essentiellement les sentiments nationaux kurdes. Riza Talebanî, lui, introduit la satire dans la poésie kurde. Ses poèmes sont publiés seulement à partir de 1921, mais ils sont connus d'un petit cercle auparavant. On peut encore mentionner Mehwî (nom de plume de Mela Mehmûd, 1830-1906), Herîq (Mela Salih, 1851-1907), Ebdullah Beg Ehmed Îbrahîm (dit Edeb, 1859-1916). La première poétesse kurde connue est Mah Şeref Xanim Kordestanî (1805-1847), dite aussi Mestûray Kordestanî, qui écrit principalement en persan mais aussi en kurde goranî[1].

L’époque moderne de la littérature kurde est caractérisée par une évolution particulière. D'une part, surtout à partir des années 1930, un courant nationaliste va mettre l'accent sur la renaissance culturelle kurde, en créant notamment un nouvel alphabet en caractères latins, et en incitant tous les auteurs et poètes à écrire en kurde. Mais, d'autre part, la grande majorité des intellectuels kurdes va longtemps continuer à s'exprimer essentiellement en turc. Cette attitude est compréhensible du fait des interdictions qui pèsent sur la langue, et cela permet aux œuvres d'être librement publiées. Mais cela a aussi pour conséquence que, faute de s'intéresser à la langue et à la culture de leur peuple, la plupart des intellectuels kurdes perdent la maîtrise de leur langue maternelle et ne peuvent plus s'exprimer à travers elle. Leur apport à la littérature turque est ainsi énorme: les écrivains Yaşar Kemal et Ahmet Arif, le cinéaste Yılmaz Güney, ainsi que la plupart des chanteurs d'expression turque, sont des Kurdes qui s'expriment en turc. C'est seulement vers 1965 que la tendance commence à s'inverser, et que la langue kurde se retrouve valorisée chez les intellectuels Kurdes, qui vont chercher à donner à leur langue et à leur littérature un statut national[7].

Durant tout le XXe siècle, la vie des écrivains kurdes est marquée par les persécutions subies par les Kurdes, qu'ils vivent en Turquie, Syrie, Irak ou Iran. En Turquie, la langue kurde est même officiellement interdite jusqu'en 1991. Beaucoup de ces écrivains connaissent la prison, parfois à plusieurs reprises, tels Edip Karahan (1930-1976), Goran (1904-1962), Hassan Ali Qizilji (1914-1985), Hessen Hisyar (1907-1985) et Osman Sabri (1905-1995) ou sont exilés, tel le poète Cigerxwîn (1900-1984), les écrivains Mehmet Emin Bozarslan (1934), Mehmed Uzun, Tewfik Wehbi (1891-1984). D’autres sont assassinés, comme les poètes Alisêr (1862-1937), Musa Anter (1916-1992) et Yekta Uzunoglu (*1953). C'est la raison qui pousse certains chercheurs à parler d'une littérature de résistance[8].

Les thèmes de cette littérature sont naturellement très marqués par cet engagement politique : la répression, la peur, la clandestinité ou la guerre, ainsi que le thème de l'exil et de l'arrachement. Mais depuis le début du XXIe siècle, notamment avec la libéralisation de la censure en Turquie concernant les publications en kurde et l'autonomie du Kurdistan irakien, le statut des écrivains kurdes se normalise peu à peu et des thèmes moins sombres (même si l'évocation de la guerre est encore très présente) sont repris dans les romans ou la poésie, qui est un genre très vivace : l'amour, les relations entre hommes et les femmes, entre la modernité et les traditions.

La presse accompagne le développement du mouvement national kurde, et son influence dans la vie nationale et culturelle kurde sera particulièrement importante.

Le premier journal kurde, qui porte le titre significatif de Kurdistan, paraît au Caire en 1898, en kurde et en turc. Ses fondateurs sont Miqdad Midhat Beg et Ebdulrehman, fils de Bedir xan Beg, prince de Botan, destitué en 1847. Les exilés kurdes qui l’entourent sont influencés par les idées nouvelles et la culture européenne. Ils publient, par exemple, une condamnation des massacres des Arméniens en 1894-1895. Les prises de position contre le régime en place à Constantinople obligent les rédacteurs du journal à déplacer le siège de la revue à Genève, ensuite à Londres et Folkestone (en Grande-Bretagne), puis encore une fois à Genève, où paraît la dernière livraison (no 31, avril 1902).

À Constantinople, le mensuel Rojî kurd (Le Jour kurde) devient Hetawî kurd (Le Soleil kurde), en 1913. En 1916, Sûreya Bedir xan publie en turc l’hebdomadaire Jîn (La Vie) qui proclamait « le Kurdistan aux Kurdes ». Sûreya Bedirxan publie aussi en 1917-1918 l’hebdomadaire Kurdistan (37 numéros) toujours à Constantinople.

Le déclenchement de la Première Guerre mondiale et ses séquelles modifient la situation des Kurdes. À la division du Kurdistan entre les empires ottoman et persan succède la division du territoire kurde entre la Turquie, la Perse/Iran, l’Irak, la Syrie, et les communautés installées dans le Caucase soviétique. Le sort des Kurdes, le développement de leur langue et de leur littérature dépendront du degré de liberté qui leur sera accordé par les autorités centrales, où des ethnies hostiles aux Kurdes prennent le pouvoir[1].

En Arménie soviétique, malgré leur petit nombre, les communautés kurdes occupent une place importante dans la vie du peuple kurde. Cette communauté est considérée, dès le début des années 1920, comme une « nationalité », avec reconnaissance de sa langue. Elle bénéficie de l’encouragement de l’État et dispose d’écoles, d’une presse, d’éditions et d’émissions radiophoniques. Une élite intellectuelle commence à s’épanouir. Autodidactes pour la plupart, les poètes et prosateurs kurdes sont fortement influencés par la littérature arménienne et russe, et leurs œuvres sont engagées. On peut mentionner Emînê Avdal (1906-1964), Heciyê Cindî (1908-1990), Casimê Celîl (1908-1998), Wezirê Nadir (1911-1947), et surtout Erebê Şemo (1897-1979), le plus fécond des romanciers kurdes de la région. Mais, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, les efforts des autorités pour unifier l’Union soviétique et développer le patriotisme, entraînent la cyrillisation de nombreux alphabets, dont le kurde. Cette cyrillisation forcée de la littérature kurde creuse un fossé entre les Kurdes d'Arménie et les autres. Pourtant la littérature kurde continuera de se développer dans ce cadre devenu restreint. Parmi les auteurs de l'après-guerre, on peut citer encore Semendê Siyabandov (1909-1998), Elî Ebdulrehman (1920-1994), Usivê Beko (1909-1969)[1].

En raison de la répression et des persécutions, la diaspora kurde va jouer un rôle important dans le développement de la littérature kurde tout au long du XXe siècle.

Les frères Celadet et Kamuran Bedir Khan, des princes kurdes qui ont fui la Turquie pour la Syrie alors sous mandat français, regroupent autour d'eux d'autres exilés kurdes. Devant l'échec des révoltes des années 1920, dû en bonne partie au manque de solidarité entre elles, ils arrivent à la conclusion que la renaissance et le renforcement de l'idée nationale kurde passe par une réaffirmation de l'identité nationale kurde et par une renaissance culturelle. Ils donnent alors naissance à un véritable vivier intellectuel et littéraire, que l'on surnommera l'« École de Damas ». Ces brillants intellectuels se mettent alors à recueillir et à retranscrire les récits et les poèmes, jusque là transmis essentiellement de manière orale. Ils redécouvrent aussi les rares textes écrits. Ils effectuent des travaux approfondis sur les structures et la grammaire de la langue kurde. Ils publient plusieurs revues, dont Ronahî et Hawar (en) (L'appel au secours, 1932-1943), à laquelle participent de nombreux intellectuels kurdes, comme Osman Sabri, et des savants français, comme Roger Lescot, le père Thomas Bois et Pierre Rondot. Hawar est notamment le laboratoire qui crée un alphabet kurde en caractères latins, d'où son nom d'« alphabet Hawar », qui va devenir le plus usité des alphabets kurdes. Les intellectuels kurdes vont alors profiter de l'attitude bienveillantes des autorités françaises, qui gouvernent alors la Syrie et le Liban, même si celle-ci n'est pas totalement désintéressée : dans l'esprit de la diplomatie française, il s'agit de mettre les Kurdes de leur côté face à l'expansionnisme soviétique. Il n'en demeure pas moins que cette position de la France au Moyen-Orient permet une croissance rapide du développement des revues et des cercles kurdes en Syrie. Mais en 1946, la fin du Mandat français en Syrie et au Liban met un terme aux travaux de l'« École de Damas »[9],[10].

La Suède connaît dès les années 1960 une immigration kurde. Si celle-ci est bien plus réduite que l'immigration en Allemagne, elle est très différente de celle-là. En effet, cette immigration est bien moins économique que politique. Elle compte bien sûr des militants de différentes organisations, mais aussi d’hommes de lettres tels que Rojen Barnas, Mehmet Emin Bozarslan, Cigerxwîn, Mehmet Uzun, Mahmut Baksî, Firat Ceweri, Hesenê Metê, qui étaient écrivains avant leur arrivée en Suède. On estime que septante pour cent des écrivains kurdes vivant en exil résideraient en Suède[11].

La langue kurde bénéficie aussi d'une politique particulièrement bienveillante des gouvernements suédois. S’appuyant sur l’idée du « bilinguisme actif », une réforme rend possible l'enseignement optionnel des langues maternelles à tous les élèves qui ont une langue maternelle autre que le suédois tout au long de la période de scolarité obligatoire. Plusieurs écoles peuvent se réunir afin d’organiser ces cours. Ainsi, une section de kurde est ouverte à l’École Normale de Stockholm. La première promotion, en 1984, est constituée de vingt-deux personnes. Aujourd’hui, il y aurait environ 200 enseignants de kurde dans les écoles publiques suédoises[11].

L’État suédois propose encore des aides à l’édition, et même des aides à l’écriture, notamment à travers le Fonds suédois des auteurs. Ces conditions très favorables permettent une explosion de la production littéraire kurde en Suède. On compte ainsi vingt-neuf maisons d’édition kurdes en Suède. Entre 1960 et 2005, 459 ouvrages ont été publiés en kurmanci en Suède, de même que 375 en sorani et 23 en zazaki[11].

Chez les auteurs kurmandji modernes, certains chercheurs distinguent trois générations. Les auteurs de la première et seconde génération sont engagés dans la défense de la cause kurde, voire militants et activistes politiques. La première génération est une génération « d’intellectuels polyvalents », engagés, souvent proches des partis politiques et organisations kurdes sans en être forcément membre. Ils sont aussi historiens, journalistes, linguistes, écrivain. Leurs ouvrages et leurs sources d’inspiration reflètent leur engagement auprès de la cause kurde mais aussi la rareté des ressources littéraires sur lesquelles une jeune littérature se développe[8].

La seconde génération est celle qui se forme autour du coup d’État du 12 septembre 1980. Elle est parfois qualifiée de « génération de l’exil » car les auteurs qui s’y retrouvent vivent essentiellement hors de la Turquie, et notamment en Suède. En effet, ils sont pour beaucoup des militants, membres des partis ou organisations kurdes interdites et dissoutes avec le coup d’État. Écrire est pour eux une autre façon de militer, d’exister et de résister. Parmi eux, quelques-uns développent aussi un vrai sens de l’investissement et l’idée de « devenir un écrivain », de développer le « roman » ou la « nouvelle » kurmandji, laissant souvent de côté la poésie, genre ancien et une des principales forme d’expression littéraire pour les militants politiques[8].

La troisième génération, arrivant à une certaine visibilité en Turquie au début des années 2000, s’est formée en Turquie même. Elle n’est pas composée de militants mais de jeunes gens souhaitant agir pour la cause kurde de manière différente. Alors que l’écriture en kurde est légalisée en 1991, que les premiers journaux kurdes à la recherche de journalistes offrent des débouchés concrets aux auteurs et familiarisent lecteurs et écrivains avec l’écriture en kurmandji, cette nouvelle génération travaille notamment la nouvelle et la poésie[8].

En effet, en 1991, sous la pression du mouvement de libération nationale kurde mené par le Parti des travailleurs du Kurdistan, le Président Turgut Özal assouplit la législation réprimant l'expression du kurde. La loi no 2932 de 1983 relative aux publications en d’autres langues que le turc est modifiée et permet alors l’usage des « langues et dialectes locaux » dans les enregistrements audiovisuels et dans les autres moyens de communication. On assiste rapidement à l'éclosion de centres culturels et de maisons d'éditions kurdes, principalement à Istanbul et à Diyarbakir[11].

Parmi cette nouvelle pépinière d'éditeurs, on peut mentionner : Deng (La voix), Sosyal Yayınları (Les éditions sociales), Demokrasi Yayınları (Les éditions démocratiques), Komal (Association), Yön Yayıncılık Ltd., Güney Yayıncılık, Avesta et bien d’autres, qui publient des revues en kurde, traduisent en turc les travaux des kurdologues européens, reproduisent les œuvres kurdes publiées en Suède. Des centaines de titres ont paru en kurde et en turc. Bravant les difficultés et les menaces souvent mises à exécution, poètes et écrivains font paraître leurs œuvres dans des revues et magazines bilingues kurde-turc. À Istanbul, paraissent Deng (La voix, hiver 1989, dirigée par Hikmet Çetin) ; Newroz, revue turco-kurdo-zaza, dirigée par Huseyin Alataş, paraît en 1991) ; Nûbihar (Les Prémices, en 1992, revue mensuelle culturelle, dirigée par Silêman Çevik) ; à Diyarbekir, paraissent des revues, dont Govend (La ronde, en décembre 1991, dirigée par le poète Mazhar Kara). Nûbihar un mensuel littéraire, de tendance islamiste, paraît depuis 1992, dirigé aussi par Silêman Çevik ; War (Le Campement, été 1997, revue trimestrielle de recherche sur la culture et la langue kurdes) est dirigée par Kamber Soypak. Des journaux interdits reparaissent sous un titre différent. Ainsi, l’hebdomadaire du parti socialiste Azadî (La Liberté), qui paraît à Istanbul, le 17 mai 1992, sous la direction de Hikmet Çetin, est interdit le 13 mai 1994, ses rédacteurs arrêtés ou inculpés. Il reparaît sous le titre de Dengê Azadî (La voix de la liberté), le 20 mai 1994, sous la direction de Behram Alabay et Fevziye Perişan ; interdit le 11 mars 1995, il reparaît le 21 mai 1995 sous le titre de Ronahî (La lumière) dirigé par Şemseddin Çelik, Burhan Erdem et Ihsan Turkmen ; à nouveau interdit le 10 octobre 1996, il reparaît sous le titre de Hêvî (L’Espoir), et depuis le 3 juillet 1999 sous le titre de Roja Teze (Le Jour nouveau)[1].

On pourrait également peut-être parler d’une quatrième génération, qui demeure à étudier. Celle de la fin des années 2000 et des années 2010, composée de jeunes auteurs vivant en Turquie et qui écrivent à une période marquée par le foisonnement des médias, diffusant légalement, en kurde[8].

Écrire en kurmandji est désormais légal et permet même d’accéder à la reconnaissance dans le milieu littéraire de Turquie. Plus encore, des débouchés symboliques et économiques sont créés avec l’ouverture de cursus de kurde dans certaines universités, dans les télévisions publiques ou privées. La légalisation de la langue kurde, le fait qu’elle soit devenue une ressource potentielle remet en question la définition de la littérature kurmandji comme littérature de résistance. D’autre part, et de manière distincte, son autonomisation du champ politique pose aussi la transformation de ses relations avec le mouvement national et la cause kurdes[8].

Le soulèvement des Kurdes en Irak en 1991 marque une étape importante dans le développement de la littérature kurde au Kurdistan méridional. Cette nouvelle vague littéraire est souvent appelée « littérature du soulèvement ». Entre 1991 et 1993, 148 journaux et revues voient le jour, aussi bien politiques que littéraires. Si le soranî est bien représenté dans ce foisonnement, on doit aussi signaler une renaissance du kurmancî dans la région du Bahdinan (Duhok, Zakho, Akrê). Mais après l'enthousiasme du soulèvement, et malgré le soutien des partis au pouvoir, cette littérature va peu à peu être fortement marquée par une représentation du monde remplie de déception, de colère contre les partis au pouvoir, de critiques contre un système politique qui ne parvient pas améliorer le sort des Kurdes. Les guerres fratricides de 1994-1996, entre le PDK et l'UPK, et les affrontements entre ces partis et le PKK sont pour beaucoup dans cette amertume que les auteurs expriment de plus en plus ouvertement[12].

Pourtant, les jeunes écrivains se soutiennent mutuellement et créent de nombreuses associations dans quasiment toutes les villes de la région, dans le but de développer la culture et l'éducation. Ils tentent aussi de faciliter les échanges culturels avec les intellectuels et les écrivains du Kurdistan du nord, d'Iran et de Syrie. On peut noter aussi l'adoption partielle de l’alphabet kurdo-latin (Hawar) au Bahdinan et même à Hewlêr, utilisé en parallèle à l'alphabet kurdo-arabe, qui reste toutefois le plus usité[12].

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.

Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.