Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Lettres portugaises

livre de Gabriel de Guilleragues, Mariana Alcoforado De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

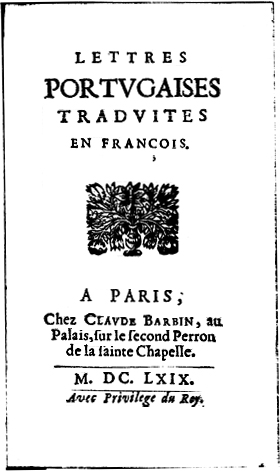

Les Lettres portugaises, d'abord publiées anonymement sous le titre Lettres portugaises traduites en françois chez Claude Barbin à Paris en 1669 comme la traduction de cinq lettres d'une religieuse portugaise à un officier français, sont une œuvre dont la majorité des spécialistes pense qu'il s'agit d'un roman épistolaire dû à Gabriel de Guilleragues. Avant d'être considérées comme une œuvre de fiction attribuée à Guilleragues, les lettres ont été souvent attribuées, jusqu'au XXe siècle, à une religieuse franciscaine du XVIIe siècle du couvent de Beja au Portugal, du nom de Mariana Alcoforado (1640-1723), censée écrire à son amant français, le marquis de Chamilly, venu au Portugal combattre du côté des Portugais dans leur lutte pour l'indépendance face à l'Espagne, de 1663 à 1668.

Remove ads

Remove ads

Attribution

Résumé

Contexte

Attribution originale

Ces lettres, prétendait-on, étaient entrées en possession du comte de Guilleragues, directeur de la Gazette de France, qui les avait traduites en français ; on ajoutait que l'original « portugais » avait été perdu. Par leur description sincère et saisissante de la passion amoureuse et le fait qu'on les supposait authentiques, elles firent sensation dans le monde littéraire dès leur publication en 1669 et elles connurent cinq éditions pendant la première année. Une édition de Cologne, également en 1669, assurait que le marquis de Chamilly était leur destinataire, ce qui devait être confirmé par Saint-Simon et par Duclos, mais on ne disait pas le nom de la femme qui les avait rédigées. On ne connaissait alors d'elle que le prénom, qu'elle se donne dès sa première lettre : Marianne. Cependant, en , elle commença d'être pourvue d'une manière d'état-civil, grâce au savant Boissonade, lequel dans un article publié par le Journal de l'Empire, se révéla possesseur d'un exemplaire des Lettres portugaises enrichi d'une note manuscrite ancienne disant : « La religieuse qui a écrit ces lettres se nommait Marianne Alcaforada, religieuse à Beja, entre l'Estramadure et l'Andalousie. Le cavalier à qui ces lettres furent écrites était le comte de Chamilly, dit alors le comte de Saint-Léger ». Les recherches effectuées dans les archives du couvent de Beja devaient confirmer qu'il y avait eu, dans cette communauté, une religieuse du nom de Mariana Alcoforado, née le , et donc de 4 ans plus jeune que Chamilly. À un siècle et demi de distance, les précisions fournies par la seconde édition des Lettres portugaises se trouvaient renforcées de la façon la plus inattendue. Les lettres demeurèrent donc attribuées jusqu'au XXe siècle, à Mariana Alcoforado. On montrait même la « Janela de Mértola » (« fenêtre de Mértola »), célèbre localement, d'où la jeune nonne était censée avoir d'abord vu le jeune officier français.

Attribution critique

Frederick Charles Green (de)[1], dont les thèses ont été fortement critiquées au Portugal[2], prétendit mettre fin à cette version en 1926. Il assurait que Guilleragues était, non le traducteur, mais l'auteur, attribution ensuite confirmée, en 1953, 1961 et 1962, respectivement par Leo Spitzer[3] (même s'il a également refusé l'autorité des lettres d'Héloïse envoyées à Abélard, excluant ainsi toute origine féminine de la belle littérature amoureuse épistolaire[4]) et Jacques Rougeot[5] puis Frédéric Deloffre[6] (auteurs qui ont également été interrogés par des auteurs portugais, notamment s'interrogeant sur la facilité avec laquelle l'origine masculine a été attribuée avec seulement des preuves conjoncturelles[7]). Les Lettres portugaises sont aujourd'hui reconnues par beaucoup de spécialistes, comme Maurice Lever[8], comme une œuvre de fiction due au comte de Guilleragues lui-même, et non une traduction du portugais. Mais pas pour tous les spécialistes, comme c'est le cas de Linda S. Kauffman ou Margaret Weitz, et même Jean-Pierre et Thérèse Lassalle, qui préfèrent ne pas prendre clairement position entre les deux thèses[9].

En dépit de ces études historiques, des écrivains continuent à considérer ces lettres comme authentiques. En 2006, Myriam Cyr a publié un ouvrage intitulé Letters of a Portuguese nun : uncovering the mystery behind a 17th century forbidden love, où elle défend l'attribution à Mariana Alcoforado qui, religieuse instruite, lui paraît pouvoir avoir écrit ces lettres, tandis que leur style suggère une origine portugaise ; arguments peu différents de ceux du XIXe siècle. Récemment, dans une édition de ces lettres encore une fois publiées sous le nom d'auteur de Guilleragues, en préface Philippe Sollers se dit convaincu de leur authenticité : « Il y a encore des controverses sur les origines et l'authenticité de cette correspondance unilatérale. Je la tiens, moi, pour authentique, car aucun homme (et certainement pas le pâle Guilleragues) n'aurait pu aller aussi loin dans la description de la folie amoureuse féminine[10] ».

Remove ads

Contenu des lettres

La publication de ces lettres très passionnées fit, en partie parce qu'on les supposait authentiques, sensation dans toute l'Europe. Datées de décembre 1667 à juin 1668, les cinq lettres, écrites par la nonne pour « se plaindre de son abandon », constituent un des rares documents d'expérience humaine extrême et elles révèlent une passion qui, au cours de trois siècles, n'a rien perdu de son intensité. Courtes, passionnées et lyriques, ces cinq lettres montrent les stades successifs de foi, de doute et de désespoir par lesquels est passée la narratrice. Leur franchise absolue, leur tendresse exquise, leur passion, l'espoir, les excuses et le désespoir ainsi que le total aveu de soi-même ont suscité, à toutes les époques, l'étonnement et l'admiration de personnes célèbres comme la marquise de Sévigné. Le sentimentalisme des lettres, qui peuvent également être considérées comme des fragments d'auto-analyse psychologique inconsciente, annonce les genres littéraires du roman sensible et du roman épistolaire au XVIIIe siècle.

Remove ads

Adaptations

- Lettres Portugaises, mise en scène d'Antoine Bourseiller, Théatre de Poche Montparnasse, avec Chantal Darget, 1965

- Lettres de la Religieuse Portugaise, mise en scène de Daniel Dupont avec Valentina Sanges, théâtre de l'Aire libre, TNB, Rennes, 2008.

- La Religieuse portugaise (2009), film d'Eugène Green inspiré des Lettres portugaises.

- Les Lettres portugaises[11] (2014), film de Bruno François-Boucher et Jean-Paul Seaulieu, librement adapté de l'ouvrage.

- L'Ombre de Don Juan, d'après Les Lettres de la religieuse portugaise, drame de Benito Pelegrin, création Théâtre de Lenche, Marseille, 1989, texte précédé d'un essai, Les Cahiers de l'Egaré, 1989.

Notes et références

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads