Biface

pierre taillée préhistorique De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Un biface est un outil de pierre taillée caractéristique des périodes anciennes de la Préhistoire. Il fait son apparition au Paléolithique inférieur en Afrique de l'Est et se diffuse en Europe et en Asie durant cette période. Il est particulièrement caractéristique de l'Acheuléen mais est encore présent au Paléolithique moyen, en particulier au cours du Moustérien récent.

| Biface | ||

Biface en silex - Venerque - Muséum de Toulouse | ||

| Zone géographique | Afrique, Europe, Proche-Orient, sous-continent indien | |

|---|---|---|

| Période | Paléolithique inférieur et moyen | |

| Faciès culturel | Acheuléen, Moustérien | |

| Chronologie | 1,6 million d'années - 40 000 ans BP | |

| Matière première | silex, quartzite, quartz, roches volcaniques (de l’obsidienne à la phonolite) | |

| Méthode de fabrication | façonnage progressif d’un bloc | |

| Fonction | Non déterminée | |

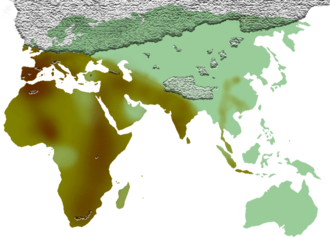

Répartition approximative de la culture du biface pendant le Pléistocène moyen (Acheuléen) | ||

| Préhistoire - Archéologie - Tableau synoptique | ||

| modifier | ||

Histoire

Résumé

Contexte

Le mot « biface » a été proposé en 1920 par A. Vayson de Pradenne pour remplacer l'expression « coup-de-poing », introduite précédemment par G. de Mortillet[1],[2]. Celle-ci est désormais désuète.

Les plus anciens bifaces ont été découverts en Afrique de l’Est, notamment dans le site d'Olduvai en Tanzanie (1,6 million d’années)[3] et à Kokiselei 4 sur les rives du lac Turkana au Kenya (1,76 million d'années)[4].

Les bifaces ont tendance à se raréfier progressivement au Paléolithique moyen alors que se développent les méthodes de débitage (dont le débitage Levallois) mais ils redeviennent fréquents au Moustérien récent, dans le Moustérien de Tradition Acheuléenne en particulier.

Les archéologues ont longtemps considéré que l'Europe centrale et l'Asie ne connaissaient pas le biface acheuléen (leur industrie lithique restant fruste : outils sur galets, chopping-tools), d'où leur séparation entre les deux modes technologiques, appelée « ligne de Movius » (du nom de l'archéologue Hallam Movius) qui suit un tracé allant des Pays-Bas à l'Anatolie puis au Moyen-Orient et au Pakistan pour s'arrêter au golfe du Bengale. L'explication serait que la première sortie d'Afrique par des représentants du genre Homo se serait faite avant l'invention du biface. Le début tardif de l’Acheuléen en Europe occidentale il y a 700 000 ans pourrait être associé à une seconde sortie d'Afrique par une nouvelle forme d'hominines, Homo rhodesiensis ou Homo heidelbergensis, Prénéandertaliens à l'origine de la lignée des Néandertaliens. Depuis les années 1990, des objets bifaciaux ont été découverts dans différents sites en Asie qui n'entretiennent pas de lien avec le complexe acheuléen et résulteraient d'un phénomène de convergence technique[5].

Caractéristiques

Le biface est réalisé par façonnage progressif d’un bloc (ou d’un gros éclat) de matière première, en détachant des éclats sur ses deux faces. Il présente généralement une certaine symétrie bilatérale et éventuellement une symétrie bifaciale qui ont pu être interprétées comme les premières manifestations de préoccupations esthétiques[6],[7].

Les matières premières utilisées pour la réalisation de bifaces sont très diversifiées : silex mais aussi quartzite, quartz, roches volcaniques (de l’obsidienne à la phonolite).

Le façonnage de pièces bifaciales se manifeste aussi par la production d’objets très élaborés tels que les pointes foliacées du Middle Stone Age sud-africain de Blombos ou les feuilles de laurier et les pointes à cran du Solutréen. Si ces outils sont produits selon des méthodes analogues à celles des bifaces, ils sont toutefois nettement plus fins et font appel à d'autres techniques telles que la retouche par pression.

Classification

Plusieurs classifications des bifaces ont été proposées, selon la forme ou le degré de finition[8],[9].

François Bordes a formalisé une typologie préexistante basée sur la forme de l'outil et distingue les types suivants :

- ficrons ;

- bifaces lancéolés ;

- bifaces micoquiens ;

- bifaces amygdaloïdes ;

- bifaces cordiformes et sub-cordiformes ;

- bifaces triangulaires et sub-triangulaires ;

- limandes ;

- bifaces ovalaires ;

- bifaces discoïdes.

Usage

Rares sont les bifaces ayant fait l'objet d'études tracéologiques, si bien que la fonction précise de ces outils reste mal connue en particulier pour les périodes les plus anciennes. De plus, les emmanchements éventuels étaient réalisés en matières organiques et se sont décomposés, privant les chercheurs d'indications directes quant à la destination des pièces taillées. La tracéologie indique toutefois que la plupart des bifaces du Moustérien récent étaient destinés aux activités de boucherie[10],[11], remettant en question le cliché du « couteau suisse préhistorique ».

Une étude publiée en 2018, basée sur l'étude de bifaces moustériens et sur des résultats expérimentaux, a montré que certains bifaces ont pu être utilisés ponctuellement par les Néandertaliens comme pierres à briquet pour produire du feu[12].

Bifaces et sélection sexuelle

En 1999, Marek Kohn et Steven Mithen développent une hypothèse originale selon laquelle certains bifaces seraient des indicateurs de l'habileté physique et de l'intelligence de leurs fabricants et auraient joué un rôle social dans un contexte de compétition sexuelle. Selon la théorie du handicap, certains bifaces auraient été destinés à séduire les personnes de l'autre sexe. Cette hypothèse expliquerait la réalisation de bifaces géants, de bifaces esthétiques avec la recherche de symétrie, ou l'abondance de bifaces dans certains sites alors que des outils moins travaillés étaient suffisants pour découper de la viande ou travailler le bois[13].

Notes et références

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.