Présidence de Ronald Reagan

période historique américaine entre 1981 et 1989 De Wikipédia, l'encyclopédie libre

La présidence de Ronald Reagan débuta le , date de l'investiture de Ronald Reagan en tant que 40e président des États-Unis, et prit fin le . Membre du Parti républicain, Reagan entra en fonction après sa victoire écrasante face au président démocrate en exercice Jimmy Carter lors de l'élection présidentielle de 1980. Il se porta candidat à sa réélection quatre ans plus tard et défit son adversaire démocrate, l'ancien vice-président Walter Mondale, avec une marge encore plus importante. À la suite du scrutin présidentiel de 1988, son propre vice-président George H. W. Bush lui succéda à la Maison-Blanche.

Présidence de Ronald Reagan

40e président des États-Unis

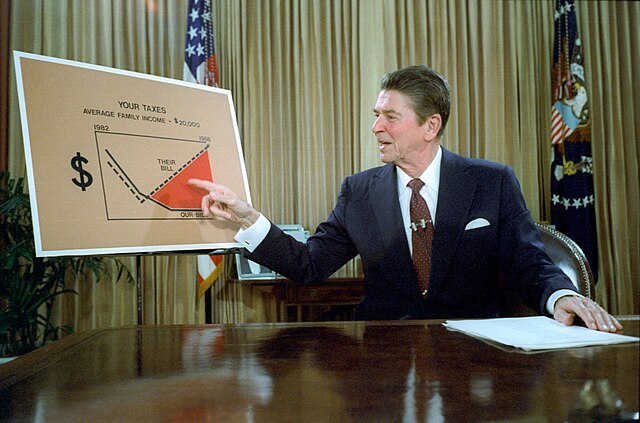

Le président Ronald Reagan en 1985.

| Type | Président des États-Unis |

|---|---|

| Résidence officielle | Maison-Blanche, Washington |

| Système électoral | Grands-électeurs |

|---|---|

| Mode de scrutin | Suffrage universel indirect |

| Élection |

1980 1984 |

| Début du mandat | |

| Fin du mandat | |

| Durée | 8 ans |

| Nom | Ronald Reagan |

|---|---|

| Date de naissance | |

| Date de décès | |

| Appartenance politique | Parti républicain |

| Voir aussi | Politique aux États-Unis |

|---|

La présidence de Reagan est parfois appelée la « révolution Reagan » en reconnaissance du réalignement politique (en) des États-Unis en faveur des politiques nationales et étrangères conservatrices. Reagan et son gouvernement favorisèrent une réduction des programmes gouvernementaux, introduisirent de nombreuses réductions d'impôts et coupèrent dans les dépenses qui n'étaient pas liées à l'armée. Les politiques économiques instaurées à partir de 1981, connues sous le nom de Reaganomics, furent un exemple de politique de l'offre. La croissance économique fut très forte durant les années 1980 ; cependant, il existait une récession économique au début du mandat de Reagan et la dette publique, sous l'effet des baisses d'impôts et de l'augmentation des dépenses militaires, augmenta de manière très significative. En 1986, Reagan promulgua une importante réforme de la politique d'immigration et accorda l'amnistie à trois millions d'immigrés clandestins. Il détient par ailleurs le record de nominations de juges fédéraux, parmi lesquels quatre juges de la Cour suprême.

En ce qui concernait la politique étrangère des États-Unis, l'administration Reagan prit une position radicalement anti-communiste envers l'Union soviétique et d'autres pays en menant une politique de refoulement visant à l'effondrement de l'URSS ainsi que la fin de la guerre froide. En vertu de cette doctrine, Reagan appuya fortement le développement de l'arsenal militaire américain : il encouragea le développement de nouvelles technologies telles que les systèmes de défense antimissile et lança en 1983 l'invasion de la Grenade, qui fut la première grande opération militaire américaine à l'étranger depuis la guerre du Viêt Nam. Son administration suscita également la controverse en soutenant les forces paramilitaires qui cherchaient à renverser des gouvernements de gauche, en particulier en Amérique centrale et en Afghanistan. L'affaire Iran-Contra eut ainsi pour origine les ventes secrètes d'armes américaines à l'Iran destinées à financer les rebelles Contras du Nicaragua, en lutte contre le gouvernement socialiste de leur pays ; le scandale qui en résulta se solda par la démission de plusieurs proches conseillers de Reagan. Sur le plan diplomatique, Reagan se rapprocha du dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev avec lequel il négocia un traité sur la limitation des armements nucléaires.

Reagan fut le premier président depuis Dwight D. Eisenhower à effectuer deux mandats présidentiels complets, et sa cote d'approbation au moment de quitter ses fonctions était de 68 %, l'un des taux les plus élevés pour un président sortant. Il est généralement considéré par les historiens et les politologues comme un président supérieur à la moyenne. Son importance dans le débat public américain et sa défense du conservatisme ont amené certains spécialistes à qualifier sa présidence et les décennies suivantes d'« ère Reagan ».

Contexte politique

Résumé

Contexte

À partir des années 1970, la vie politique américaine fut radicalement transformée par une vague conservatrice, dont la figure de proue était Ronald Reagan, et qui remettait en cause un certain nombre de principes de la politique intérieure et extérieure des États-Unis[1]. L'une des principales explications de cette montée en puissance du conservatisme était la méfiance croissante des Américains vis-à-vis de leur gouvernement, lequel apparaissait de plus en plus déconnecté des attentes des citoyens. Même si la suspicion à l'égard des hauts fonctionnaires était aussi vieille que l'Amérique elle-même, le scandale du Watergate engendra un fort sentiment de défiance du peuple américain vis-à-vis du gouvernement fédéral[2]. L'émergence d'une droite religieuse politiquement organisée fut également un facteur décisif dans la propagation du conservatisme[3],[4].

Le camp progressiste était alors en butte à des problèmes de division, notamment venant de la Nouvelle gauche qui contestait, entre autres, la politique menée au Viêt Nam et était très populaire au sein des campus universitaires et parmi les jeunes électeurs. Une véritable « guerre culturelle » mit bientôt aux prises conservateurs, progressistes et Nouvelle gauche sur des sujets tels que la liberté individuelle, le divorce, la liberté sexuelle, l'avortement, l'homosexualité et même la longueur des cheveux ou les préférences musicales[5]. En outre, le déplacement massif des populations urbaines vers les banlieues entraîna la formation d'une nouvelle catégorie d'électeurs pour qui le maintien des programmes hérités du New Deal et l'affiliation aux « machines » politiques traditionnelles n'étaient plus une priorité[6].

D'un autre côté, il était devenu acceptable pour les sudistes blancs conservateurs, en particulier les individus éduqués des banlieues, de voter républicain. Même si l'adoption des lois sur les droits civiques dans les années 1960 avait fait la fierté des progressistes, ces derniers s'étant par la même occasion attirés le vote des Noirs, ces mesures avaient également détruit l'argument selon lequel les blancs devaient soutenir le Parti démocrate pour protéger la ségrégation raciale dans le Sud[7]. Reagan et un certain nombre de conservateurs eurent alors beau jeu de présenter leurs idées comme une alternative à une opinion publique ayant perdu toute confiance dans le libéralisme rooseveltien[8] ; Reagan, en particulier, mit à profit son charisme et ses talents d'orateur pour convaincre les Américains que le conservatisme était un projet optimiste et résolument tourné vers l'avenir[9].

Élection présidentielle de 1980

Résumé

Contexte

Ronald Reagan, qui avait été gouverneur de Californie de 1967 à 1975, s'était présenté aux primaires républicaines pour l'élection présidentielle de 1976 contre le président sortant Gerald Ford, qui l'avait emporté de justesse. Après la défaite de Ford au scrutin général face au démocrate Jimmy Carter, Reagan se positionna immédiatement comme le candidat favori du Parti républicain en vue de l'élection présidentielle de 1980[10]. En tant que chef de file du mouvement conservateur, Reagan dut affronter des adversaires plus modérés comme George H. W. Bush, Howard Baker ou Bob Dole lors des primaires du parti. Bush remporta le caucus de l'Iowa, ce qui lui permit de concurrencer sérieusement Reagan, mais celui-ci fut déclaré vainqueur dans le New Hampshire et dans la plupart des autres primaires, raflant ainsi la majorité absolue en termes de délégués. Reagan songea un temps à faire de Gerald Ford son colistier, mais il renonça par crainte de transformer son mandat en une « coprésidence ». Il proposa finalement la vice-présidence à George Bush et le ticket Reagan-Bush fut investi à la convention nationale républicaine de 1980. Pendant ce temps, Jimmy Carter remporta l'investiture démocrate après avoir battu le sénateur Ted Kennedy lors des primaires.

Les sondages effectués après les conventions des deux partis montraient Reagan et Carter au coude-à-coude dans les intentions de vote. Un troisième candidat, l' indépendant et ancien représentant républicain John B. Anderson, séduisit également une partie des modérés[11].

La campagne de 1980 entre Carter et Reagan se déroula dans un contexte d'inquiétude croissante sur les questions de politique intérieure et la crise des otages en Iran. Après avoir remporté la nomination du Parti républicain, Reagan continua de plaider pour une réduction massive des impôts tout en réitérant son soutien au libre-échange et à la privatisation de la sécurité sociale. Il promit également de négocier des traités sur la maîtrise des armements avec l'Union soviétique. Dans le même temps, il ne se priva pas de critiquer l'action du président sortant, notamment sur sa gestion de l'économie. Handicapé par sa faible popularité (environ 30 % de taux d'approbation), Carter riposta aux attaques de son adversaire en mettant en garde sur le risque d'une guerre généralisée en cas d'élection de Reagan[12]. Une semaine avant le vote, un débat retransmis en direct à la télévision opposa les deux candidats. Reagan s'y montra convaincant, demandant aux électeurs : « êtes-vous dans une meilleure situation aujourd'hui qu'il y a quatre ans ? L'Amérique est-elle toujours aussi respectée dans le monde entier qu'auparavant ? » Alors que la plupart des observateurs prédisaient un résultat extrêmement serré, Reagan rallia à lui la plupart des électeurs indécis[13]. Le jour du vote, il arriva en tête avec 50,7 % des voix et 489 votes de grands électeurs, contre seulement 41 % des voix et 49 votes de grands électeurs pour Carter et 6,6 % des voix pour Anderson. Lors des élections législatives qui eurent lieu à la même période, les républicains remportèrent une majorité absolue des sièges au Sénat, pour la première fois depuis les années 1950, les démocrates restant néanmoins majoritaires à la Chambre des représentants[14].

Investiture

Le , Reagan prêta serment en tant que 40e président des États-Unis, sous l'autorité du juge en chef Warren Earl Burger[15]. À 69 ans, Reagan était alors l'individu le plus âgé à accéder à la présidence[16]. Dans son discours inaugural, il défendit l'idée que « dans cette période de crise, le gouvernement n'est pas la solution à nos problèmes ; le gouvernement est le problème »[17]. Par contraste avec les déclarations de son prédécesseur Jimmy Carter, qui avait insisté lors de sa propre cérémonie d'investiture sur les limites de la puissance américaine, il affirma également :

« Il est temps pour nous de réaliser que nous sommes une trop grande nation pour nous limiter à de petits rêves. Nous ne sommes pas, comme certains voudraient nous le faire croire, condamnés à un déclin inévitable. Je ne crois pas à un destin qui s'abattra sur nous quoi que nous fassions. Je crois en un destin qui s'abattra sur nous si nous ne faisons rien[18]. »

Les 52 otages américains détenus par l'Iran depuis 444 jours furent libérés alors que Reagan donnait son discours d'investiture[18].

Composition du gouvernement

Résumé

Contexte

Une fois arrivé au pouvoir, Reagan nomma James Baker, qui avait dirigé la campagne de Bush en 1980, au poste de chef de cabinet. Baker, le chef de cabinet adjoint Michael Deaver et le conseiller Edwin Meese furent surnommés la « troïka » en raison de leur influence au sein du personnel de la Maison-Blanche au début de la présidence de Reagan[19]. Baker s'imposa rapidement comme l'élément le plus puissant de la troïka en supervisant la gestion des activités quotidiennes ; Meese exerçait la direction nominale de l'élaboration des politiques de l'administration tandis que Deaver était chargé d'organiser les apparitions publiques du président. En dehors de la troïka, Richard Darman ou le directeur des communications David Gergen se révélèrent comme des membres importants de l'équipe présidentielle[20].

Reagan désigna Alexander Haig, un ancien général qui avait été le chef de cabinet de Richard Nixon, pour servir à la tête du département d'État. Le secrétaire à la Défense Caspar Weinberger, partisan d'une forte hausse des dépenses militaires, avait lui aussi appartenu au précédent cabinet Nixon alors que le secrétaire au Trésor Donald Regan travaillait auparavant comme directeur de banque. Le président Reagan choisit David Stockman, un jeune membre du Congrès du Michigan, en tant que directeur du bureau de la gestion et du budget[21]. Le directeur de la CIA, William J. Casey, s'affirma comme l'un des principaux membres de l'administration en raison de la forte implication de la CIA dans les décisions prises par Reagan dans le cadre de la guerre froide. Reagan diminua également l'importance du conseiller à la sécurité nationale dont le poste changea de titulaire à six reprises sous sa présidence[22].

Haig démissionna en 1982 en raison de ses désaccords avec les autres membres de l'administration et il fut remplacé par George P. Shultz, un ancien membre du cabinet Nixon[23]. À cette époque, le conseiller à la sécurité nationale William P. Clark, l'ambassadrice aux Nations unies Jeane Kirkpatrick et le directeur de la CIA William J. Casey jouaient un rôle décisif dans la mise en œuvre de la politique étrangère américaine[24]. Shultz émergea cependant peu à peu comme la figure la plus influente de l'administration en matière de politique étrangère et poussa l'administration à adopter une attitude moins conflictuelle vis-à-vis de l'URSS[25].

Baker et le secrétaire au Trésor Regan échangèrent leurs postes au début du second mandat de Reagan[26]. Regan accrut les responsabilités de sa fonction et endossa un certain nombre de responsabilités qui étaient jusque là partagées entre Baker, Deaver et Meese, ce dernier succédant à William French Smith comme procureur général en 1985[27]. Regan entretenait des relations conflictuelles avec la Première dame Nancy Reagan et il finit par quitter l'administration au plus fort de l'affaire Iran-Contra et à la suite de la défaite des républicains aux élections de mi-mandat de 1986. Il fut remplacé par l'ancien chef de la majorité au Sénat Howard Baker[28]. En 1988 fut votée une loi qui transformait l'Administration des vétérans en département des Anciens combattants avec rang au cabinet[29].

Nominations judiciaires

Résumé

Contexte

Reagan nomma quatre juges à la Cour suprême des États-Unis. La première année de son mandat, il désigna Sandra Day O'Connor pour remplacer Potter Stewart qui prenait sa retraite[30]. La nomination d'O'Connor fut approuvée au Sénat par 99 voix contre 0, ce qui fit d'elle la première femme à siéger à la Cour suprême. Sa confirmation fut toutefois fraîchement accueillie par la droite religieuse en raison de son soutien à l'avortement et à l'amendement pour l'égalité des sexes. En 1986, Reagan nomma le juge assesseur William Rehnquist, entré à la Cour sous Nixon, pour succéder à Warren Burger en tant que juge en chef ; la nomination de Rehnquist fut confirmée par 65 voix contre 33[31]. La place laissée vacante par Rehnquist fut comblée par le conservateur Antonin Scalia[32] qui fut confirmé à l'unanimité par les sénateurs[31].

En , à la suite de la démission du juge modéré Lewis F. Powell Jr., Reagan chercha à le remplacer par le très conservateur Robert Bork. Ce dernier se retrouva toutefois rapidement au centre d'une polémique au sujet d'un article qu'il avait écrit, plusieurs années auparavant, en faveur de la ségrégation raciale et il retira sa candidature à la fin du mois d'octobre. Le président fit alors appel à Douglas Ginsburg (en) qui dut renoncer à son tour après avoir été attaqué sur sa consommation de cannabis[33]. Reagan jeta finalement son dévolu sur le juge Anthony Kennedy qui fut confirmé en . Ces nominations eurent pour effet d'infléchir la Cour suprême vers la droite. Si O'Connor et Kennedy se rangaient parfois à l'avis des libéraux, Rehnquist et Scalia s'affirmèrent comme des juges particulièrement conservateurs[31].

Reagan nomma en outre un total de 368 juges fédéraux dans les cours d'appel et les cours de district, ce qui constitue le record pour un président américain. L'immense majorité des nouveaux juges étaient des hommes blancs conservateurs[31] dont un certain nombre étaient d'ailleurs affiliés à la Federalist Society, une organisation juridique conservatrice[34]. Près de la moitié du corps judiciaire fédéral fut ainsi renouvelée sous la présidence de Reagan[35], notamment à la suite de l'entrée en vigueur d'une loi créant de nouveaux emplois judiciaires fédéraux en 1984[36].

Tentative d'assassinat

Résumé

Contexte

Le , seulement 69 jours après le début de sa présidence, Reagan fut victime d'une tentative d'assassinat alors qu'il quittait l'hôtel Hilton de Washington. Un déséquilibré de 26 ans, John Warnock Hinckley, Jr., tira six balles dans sa direction ; l'une d'entre elles ricocha sur la portière de la limousine et toucha le président à la poitrine. Trois autres personnes furent blessées : l'attaché de presse James Brady, qui fut paralysé, l'agent de police Thomas Delahanty et l'agent du Secret Service Timothy McCarthy. Bien qu'opéré dans un « état critique »[37], Reagan récupéra et quitta l'hôpital le . Il fut ainsi le premier président en exercice à survivre à une tentative d'assassinat après avoir été blessé[38]. La tentative d'assassinat eut une grande influence sur la popularité du président ; les sondages indiquèrent des niveaux d'approbation d'environ 73 %[39]. Un grand nombre de commentateurs ont plus tard décrit cette tentative d'assassinat comme un tournant dans la présidence de Reagan, en ce qu'elle facilita l'adoption de son programme de politique intérieure[40].

Politique intérieure

Résumé

Contexte

Reaganomics et fiscalité

Reagan appliqua des politiques basées sur une économie de l'offre et favorisa les philosophies du libéralisme et du laissez-faire[41]. La fiscalité introduite par Reagan ressemblait à celle qui avait été instaurée par le président Calvin Coolidge et le secrétaire au Trésor Andrew Mellon dans les années 1920, mais Reagan était aussi fortement influencé par des économistes contemporains comme Arthur Laffer qui rejetaient le keynésianisme en vigueur[42]. Reagan se référa à Laffer et à d'autres économistes pour affirmer que les réductions d'impôts permettraient de réduire l'inflation, ce qui allait à l'encontre des théories keynésiennes[43]. Les défenseurs d'une politique de l'offre expliquèrent également qu'une réduction des impôts entraînerait une augmentation des recettes publiques, ce que de nombreux économistes contestèrent[44].

Economic Recovery Tax Act de 1981

Deux républicains du Congrès, le représentant Jack Kemp et le sénateur William Roth, avaient presque réussi à faire voter un important programme de baisse d'impôts sous la présidence de Jimmy Carter, mais celui-ci avait empêché l'adoption du projet de loi en raison de l'inquiétude suscitée par la question du déficit[45]. Dès son entrée en fonction, Reagan fit de l'adoption du projet de loi Kemp-Roth sa priorité absolue en matière de politique intérieure. Les démocrates étant majoritaires à la Chambre des représentants, le passage de la loi nécessitait l'appui d'un certain nombre de parlementaires démocrates en plus de celui des républicains du Congrès[46]. La victoire de Reagan à l'élection présidentielle de 1980 avait unifié les républicains sous la bannière du président tandis que des démocrates conservateurs comme Phil Gramm — qui rejoignit par la suite le Parti républicain — étaient prêts à soutenir une partie du programme de Reagan[47]. Tout au long de l'année 1981, Reagan eut de nombreux entretiens avec les membres du Congrès et s'efforça en particulier d'obtenir le soutien des démocrates conservateurs du Sud[46].

En , le Sénat vota en faveur du plan de réduction d'impôt par 89 voix contre 11. Le texte fut ensuite adopté à la Chambre des représentants par 238 voix contre 195[48]. L’Economic Recovery Tax Act de 1981 fit passer les impôts de la tranche la plus élevée de 70 % à 50 %, réduisit l'impôt sur les plus-values de 28 % à 20 %, fit plus que tripler le montant de l'argent perçu en héritage grâce à l'exonération de l'impôt sur les successions et diminua l'impôt sur les sociétés[46],[48]. L'adoption d'une loi de cette importance concernant les impôts et la réduction du budget fédéral fut décrite par certains commentateurs comme la « révolution Reagan » ; un éditorialiste écrivit ainsi que cette victoire remportée par Reagan sur le front législatif représentait « la plus formidable initiative nationale jamais prise par un président depuis les Cent Jours de Franklin Roosevelt »[49].

Autres législations fiscales

Face aux inquiétudes suscitées par l'accroissement de la dette fédérale, Reagan accepta d'augmenter les impôts à travers la loi de 1982 sur l'équité fiscale et la responsabilité financière (TEFRA)[50]. De nombreux partisans conservateurs de Reagan critiquèrent cette loi, mais le président fit valoir que son administration ne serait pas en mesure de procéder à de nouvelles réductions budgétaires sans consentir à une hausse des impôts[51]. Entre autres dispositions, la loi TEFRA doublait la taxation fédérale sur les cigarettes et annulait une partie de la réduction de l'impôt sur les sociétés adoptée en 1981[52]. En 1983, le montant des impôts avait diminué pour la quasi-totalité des contribuables américains, mais cela concernait surtout les plus fortunés : la proportion du revenu payé en impôt par les 1 % plus riches passa de 29,8 % à 24,8 %[53]. À partir de 1982, Reagan vit ses ambitions législatives contrées par une conjoncture économique défavorable et les républicains perdirent plusieurs sièges à la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat de 1982[54]. Comparées aux autres élections, les pertes furent relativement limitées pour le parti au pouvoir mais les démocrates conservateurs furent moins enclins à soutenir les initiatives de Reagan après 1982[55]. La persistance de la question des déficits incita Reagan à ratifier la loi de 1984 sur la réduction du déficit qui prévoyait de nouvelles augmentations d'impôt[56].

Lorsque Donald Regan devint chef de cabinet en 1985, l'administration Reagan mit la simplification du code des impôts au cœur de son programme de politique intérieure[57]. Avec l'aide du président de la Chambre des représentants Tip O'Neill, un démocrate qui était favorable à la réforme fiscale, Reagan parvint à surmonter l'opposition bipartisane qui s'était formée au Congrès pour contrer le passage de la loi sur la réforme fiscale de 1986[58]. Cette loi simplifiait le code des impôts en réduisant le nombre de tranches d'imposition à quatre et en diminuant de façon substantielle les exemptions fiscales. Elle réduisait par ailleurs l'imposition maximale de la tranche la plus élevée de 28 % (l'impôt sur les plus-values passa néanmoins de 20 % à 28 % pour les individus les plus aisés) tout en augmentant celle de la tranche la plus basse de 11 % à 15 %, cette dernière mesure étant largement compensée par une multiplication des exemptions personnelles, une déduction forfaitaire et un crédit d'impôt sur les revenus du travail. La loi eut pour conséquence immédiate la disparition de six millions d'Américains pauvres des registres d'imposition et une réduction de la dette fiscale à tous les niveaux de revenu[59],[60]. Les réformes entreprises par Reagan dans le domaine de l'impôt eurent également pour effet de maintenir la pression fiscale globale à environ 19 % du produit national brut[61].

Dépenses du gouvernement

| Année | Revenu | Dépenses | Surplus/ Déficit |

PIB | Dette en % du PIB[note 2] |

|---|---|---|---|---|---|

| 1981 | 599,3 | 678,2 | -79,0 | 3 133,2 | 25,2 |

| 1982 | 617,8 | 745,7 | -128,0 | 3 313,4 | 27,9 |

| 1983 | 600,6 | 808,4 | -207,8 | 3 536,0 | 32,2 |

| 1984 | 666,4 | 851,8 | -185,4 | 3 949,2 | 33,1 |

| 1985 | 734,0 | 946,3 | -212,3 | 4 265,1 | 35,3 |

| 1986 | 769,2 | 990,4 | -221,2 | 4 526,3 | 38,5 |

| 1987 | 854,3 | 1 004,0 | -149,7 | 4 767,7 | 39,6 |

| 1988 | 909,2 | 1 064,4 | -155,2 | 5 138,6 | 39,9 |

| 1989 | 991.1 | 1 143,7 | -152,6 | 5 554,7 | 39,4 |

| Sources | [62] | [63] | [64] | ||

Reagan privilégiait la baisse des impôts par rapport à la réduction des dépenses, considérant que des revenus plus faibles engendreraient nécessairement des dépenses moins élevées[65]. Il s'attela néanmoins à la diminution des dépenses du gouvernement ainsi qu'à la suppression et au démantèlement d'un certain nombre de programmes de la Grande société tels que Medicaid ou le Bureau des opportunités économiques[66]. En , Reagan ratifia l’Omnibus Budget Reconciliation Act qui supprimait le financement fédéral à des programmes sociaux comme les bons alimentaires, les repas scolaires ou Medicaid[67]. Le Comprehensive Employment and Training Act, voté en 1980 pour fournir du travail à 300 000 ouvriers, fut également abrogé[49] et l'administration durcit les conditions d'éligibilité aux allocations chômage[68]. En revanche, le département de la Défense vit son budget s'accroître considérablement sous la présidence de Reagan[69].

Reagan parvint à faire adopter plusieurs lois au cours de sa première année au pouvoir, mais ses tentatives pour réduire les dépenses intérieures après 1981 se heurtèrent à une résistance de plus en plus forte du Congrès[70]. Les dépenses consacrées à des programmes tels que le Supplemental Security Income, Medicaid, le crédit d'impôt sur les revenus du travail ou l'aide aux familles avec des enfants à charge continuèrent d'augmenter après 1982 tandis que le nombre d'employés civils fédéraux passa de 2,9 millions à 3,1 millions sous le mandat de Reagan[71]. En outre, les subventions allouées au secteur agricole en difficulté firent plus que tripler entre 1980 et 1983[72]. La politique de New Federalism (« nouveau fédéralisme ») voulue par le président, qui visait à transférer la responsabilité d'une partie des programmes sociaux aux gouvernements des États, ne trouva quant à elle guère d'écho au Congrès[73].

En 1981, le directeur du Bureau de la gestion et du budget, David Stockman, obtint l'aval de Reagan pour réclamer une baisse des dépenses consacrées à la Sécurité sociale, mais ce plan se heurta une fois de plus à l'hostilité des parlementaires[74]. L'année suivante, Reagan créa une commission nationale bipartisane chargée d'étudier les voies susceptibles d'assurer l'intégrité à long terme de la Sécurité sociale. Bien que réticente à la privatisation ou la transformation en profondeur de cette dernière, la commission se déclara favorable à un élargissement de l'assiette fiscale aux employés fédéraux et à but non lucratif, qui en étaient jusqu'à présent exonérés, afin d'accroître les impôts versés au titre de la Sécurité sociale et effectuer des économies ailleurs. Ces recommandations furent promulguées en 1983 sous la forme d'amendements qui furent votés avec le soutien de membres des deux principaux partis[75]. Tout en protégeant des programmes comme la Social Security ou Medicare[76], l'administration Reagan tenta d'évincer de nombreuses personnes handicapées des listes de la Sécurité sociale[77]. L'échec du président à réformer la Social Security incita les administrations futures à ne pas toucher à ce programme qui était apprécié d'une grande partie de la population[78].

Déficits

Comme Reagan n'était pas disposé à compenser ses baisses d'impôts par une réduction des dépenses militaires ou celles destinées à la Sécurité sociale, le creusement des déficits s'avéra rapidement problématique[79]. Cette situation fut exacerbée par la récession du début des années 1980 qui entraîna une diminution des recettes fédérales[80]. En l'absence de nouvelles coupes dans les dépenses intérieures et pressé de résoudre la question du déficit, Reagan se résigna à augmenter les impôts après 1981[81]. La dette nationale fit néanmoins plus que tripler entre les années fiscales 1980 et 1989, passant de 914 milliards à 2,7 billions de dollars ; dans le même temps, le ratio dette/PIB fut porté à 53 % en 1989 alors qu'il n'était que de 33 % en 1981. En conséquence, jamais le budget du gouvernement américain ne fut en équilibre sous la présidence de Reagan[82].

Afin de résorber en partie la dette fédérale, le Congrès vota en 1985 la loi Gramm-Rudman-Hollings, qui prévoyait des réductions automatiques de dépenses en cas de non-respect par le Congrès des plafonds annuels de déficit budgétaire[36]. Le texte fut jugé inconstitutionnel par la Cour suprême et remanié pour être adopté à nouveau en 1987. Les coupes imposées furent cependant contournées à plusieurs reprises par les parlementaires et les déficits continuèrent d'augmenter, ce qui ouvrit la voie au passage de l’Omnibus Budget Reconciliation Act de 1990[83].

Économie

Reagan arriva au pouvoir alors que l'économie américaine traversait une période de stagflation, c'est-à-dire une combinaison entre une inflation et un taux de chômage très élevés[84]. Les États-Unis renouèrent brièvement avec une période de croissance dans les premiers mois de la présidence de Reagan avant d'être confrontés à une sévère récession en [85]. Ce fléchissement de l'activité économique persista durant deux ans et de nombreux membres de l'administration en rejetèrent la faute sur la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, à ce moment pilotée par Paul Volcker. Reagan s'abstint néanmoins de toute critique contre Volcker[86]. Ce dernier était résolu à combattre l'inflation par une politique de l'« argent rare » qui se traduisait par une forte hausse des taux d'intérêts[87]. L'objectif était de réduire le volume des prêts et des investissements, ce qui devait mécaniquement entraîner une baisse de l'inflation, une augmentation du chômage et, au moins à court terme, un ralentissement de la croissance économique[88]. Le taux de chômage atteignit près de 11 % en 1982[87] tandis que le taux de pauvreté passa de 11,7 % à 15 %[68].

La récession prit finalement fin en 1983[89], mais les fruits de la reprise ne profitèrent pas à tous les secteurs de la population : en effet, les inégalités économiques s'accrurent au cours des années 1980[90],[91]. En 1990, 13,5 % de la population vivait encore en dessous du seuil de pauvreté tandis que Reagan réduisit le financement des programmes de lutte contre la pauvreté à hauteur de 55 milliards de dollars[92]. De plus, le nombre de sans-abri passa de 200 000 au début de la décennie à 400 000 à la fin de la présidence de Reagan[93]. Dans le même temps, 0,5 % des familles les plus riches possédaient en 1990 un quart du patrimoine national et les 1 % les plus fortunés avaient vu leurs revenus croître de 75 %[94]. Afin de ne pas miner la confiance dans la prospérité retrouvée, Reagan renouvela le mandat de Volcker à la tête de la Fed en 1983 et celui-ci demeura en poste jusqu'en 1987, date à laquelle il fut remplacé par l'économiste conservateur Alan Greenspan[95]. L'inflation retomba à 3,5 % tandis que le taux de chômage n'était plus que d'environ 5 % en 1988[54]. Toujours en lutte contre l'inflation, Greenspan procéda à son tour à une augmentation des taux d'intérêts qui fut à l'origine du krach boursier d' (aussi connu sous le nom de « Lundi noir ») ; les marchés furent cependant stabilisés et récupérèrent dans les semaines qui suivirent[95].

La croissance économique fut de 3,5 % par an en moyenne sous la présidence de Reagan[96]. Celle-ci fut marquée par un réel dynamisme des petites et moyennes entreprises, dont le nombre augmenta de plus de 600 000 par an, ainsi que par le développement de secteurs de pointe comme l'informatique, les télécommunications ou la biogénétique même si l'essentiel des nouvelles entreprises se créaient dans des filières plus traditionnelles telles que la restauration rapide[72]. En parallèle, la spéculation s'intensifia et favorisa le dynamisme de la bourse même si les investissements dans l'économie, surtout destinés à engendrer des profits à court terme, n'influaient pas toujours sur la productivité, laquelle n'augmenta que de 1,6 % au cours de la décennie[96]. La politique antitrust fut quant à elle assouplie avec, en particulier, l'abandon des poursuites intentées contre IBM[97]. En outre, la moindre compétitivité du dollar américain face à d'autres monnaies, comme le yen japonais, accentua le déficit de la balance commerciale des États-Unis qui passa de 36,8 milliards de dollars en 1983 à 160 milliards en 1987[98]. À compter de cette date, le pays se retrouva en situation de débiteur, ce qui n'était plus arrivé depuis 1917[99].

Relations avec le monde du travail

En , PATCO, le syndicat des contrôleurs aériens fédéraux américains, se mit en grève afin de bénéficier de meilleurs salaires et de divers avantages sociaux[49]. Reagan déclara que si les contrôleurs aériens ne reprenaient pas le travail dans moins de 48 heures, ils auraient perdu leur emploi. Une fois le délai expiré, le président mit sa menace à exécution et il licencia les quelque 11 000 contrôleurs qui étaient toujours en grève le [100] ; ces derniers furent remplacés par des contrôleurs militaires tandis qu'un peu moins de 40 % des grévistes avaient accepté de reprendre le travail[101]. L'attitude ferme de Reagan fut sévèrement critiquée par les dirigeants syndicaux mais approuvée par sa base conservatrice ainsi que par d'autres franges de la population[101],[102].

La répression des grévistes de PATCO démoralisa les syndicats et le nombre de conflits du travail diminua drastiquement dans les années 1980[103]. Lorsque ceux-ci survenaient malgré tout, comme dans le cas de la grève des mineurs de cuivre de l'Arizona en 1983, celle des chauffeurs de bus de Greyhound la même année ou encore celle des employés de chez Hormel en 1985-1986, ils se soldaient généralement par le renvoi des grévistes. Avec l'assentiment du National Labor Relations Board dont les membres, nommés par le président, étaient tous favorables à la politique de Reagan, nombreuses furent les entreprises à arracher aux syndicats des baisses de salaires et des suppressions d'avantages sociaux, en particulier dans le secteur manufacturier[104]. À la fin de la présidence de Reagan, les employés affiliés à un syndicat ne représentaient plus qu'un sixième de la main-d'œuvre totale, contre environ un quart en début de mandat[93].

Déréglementation

Reagan était partisan d'assouplir les réglementations gouvernementales dans la sphère économique et il nomma au sein de son gouvernement des individus en accord avec cette vision. D'après l'historien William Leuchtenburg, dès 1986, l'administration Reagan avait éliminé près de la moitié des réglementations fédérales en vigueur en 1981[105]. La Commission fédérale des communications ouvrit frénétiquement le secteur de la radiodiffusion au marché en se débarrassant, entre autres restrictions, du principe d'impartialité[106]. Les caisses d'épargne furent quant à elles déréglementées par le Garn–St. Germain Depository Institutions Act de 1982 qui autorisait également les banques à accorder des prêts hypothécaires à taux variable. En outre, Reagan licencia de nombreux fonctionnaires, dont l'intégralité du personnel de l'Administration pour l'emploi et la formation, tandis que son secrétaire à l'Intérieur James G. Watt favorisa la multiplication des forages pétroliers et l'implantation de mines à ciel ouvert dans des terres qui bénéficiaient jusque-là d'une protection fédérale. L'Agence de protection de l'environnement, dirigée par Anne Gorsuch, vit son budget considérablement réduit et n'appliqua pas avec beaucoup de sérieux la législation environnementale[105].

Avec l'entrée en vigueur du Garn–St. Germain Depository Institutions Act, les sociétés d'épargne s'engagèrent dans des activités à haut risque et plusieurs de leurs dirigeants se rendirent coupables de détournements de fonds[107]. La crise des Savings and loan qui éclata durant le second mandat de Reagan provoqua la faillite de 296 institutions financières ― représentant 125 milliards de dollars d'actifs ― entre 1986 et 1989[108]. Le gouvernement fédéral fut contraint de mettre en œuvre plusieurs plans de sauvetage massifs afin de limiter les dégâts[107]. Cela n'empêcha pas la crise de s'aggraver dans la décennie suivante[108], pour un coût de renflouement évalué en 1999 à plus de 160 milliards de dollars[107]. L'historien Jacques Portes évalue quant à lui le coût du sauvetage à « au moins 250 milliards sur trois ans à partir de 1991 » mais souligne que le krach, tout en mettant en lumière les excès du capitalisme « sauvage », ne déboucha pas sur une récession[109]. Dans un livre publié peu après le départ de Reagan de la Maison-Blanche, l'auteur Martin Mayer écrivit : « le dépouillement du contribuable par la communauté même qui s'était engraissée du fait de la croissance de l'industrie de l'épargne et du crédit (S&L) dans les années 1980 est le pire scandale public de l'histoire américaine. […] Mesuré à l'aune de l'argent [ou] de la mauvaise répartition des ressources nationales […], le scandale des S&L ravale ceux du Teapot Dome ou du Crédit mobilier au rang d'épisodes mineurs »[110].

Immigration

Sous la présidence de Reagan, le taux d'immigration aux États-Unis était le plus élevé depuis les années 1910 et la part de la population née à l'étranger la plus importante depuis quarante ans[111]. Même si la politique migratoire n'était pas une priorité de son administration, Reagan soutint les efforts du sénateur républicain Alan K. Simpson et du représentant démocrate Romano Mazzoli qui souhaitaient modifier la législation en vigueur[112]. Leurs propositions furent entérinées avec la ratification par le président de l’Immigration Reform and Control Act de 1986, qui rendait illégale l'embauche d'immigrants illégaux, demandait aux employeurs d'attester de la citoyenneté de leurs employés et accordait l'amnistie à environ trois millions d'immigrés clandestins qui étaient entrés aux États-Unis avant le et y avaient continuellement séjourné depuis[113]. La loi contenait également des dispositions visant à renforcer les mesures de contrôle à la frontière américano-mexicaine[114]. Lors de la signature du texte, aux pieds de la statue de la Liberté récemment restaurée, Reagan déclara : « les clauses de légalisation de cette loi permettront d'améliorer grandement la vie de cette classe d'individus devant se cacher dans l'ombre sans pouvoir accéder aux bénéfices d'une société libre et ouverte. Bientôt ces hommes et ces femmes pourront sortir au grand jour et au bout du compte, s'ils le veulent, devenir Américains »[115]. Les mesures prises furent cependant insuffisantes pour contrer l'immigration illégale et le nombre de clandestins présents sur le territoire des États-Unis passa de 5 millions en 1986 à 11,1 millions en 2013[114].

Criminalité et lutte contre la drogue

À partir de 1982, Reagan lança des politiques plus ambitieuses dans le cadre de la guerre contre les drogues[116]. Il déclara que les « drogues menacent notre société » et promit de se battre pour des écoles et des lieux de travail sans drogue, une expansion des traitements de la dépendance, des interdictions sur la consommation et une plus grande information du public[117]. L'explosion du nombre de consommateurs de crack, suspectée d'être à l'origine de nombreux meurtres, devint un sujet d'inquiétude majeur[118]. La Première dame Nancy Reagan fit de la guerre contre les drogues sa principale priorité en lançant la campagne d'éducation Just Say No pour décourager les enfants et les adolescents de toucher à la drogue[119].

Face à l'ampleur du problème, le Congrès adopta le Comprehensive Crime Control Act de 1984[120]. En 1986, Reagan signa une loi d'application débloquant 1,7 milliard de dollars pour la guerre contre les drogues et définissant une peine minimale obligatoire pour les délits liés à la drogue[121]. Le président ratifia également l’Anti-Drug Abuse Act of 1988 qui renforçait les sanctions pénales pour les consommateurs de drogue et créait l’Office of National Drug Control Policy[122]. Ces initiatives furent critiquées car elles promouvaient d'importantes disparités raciales dans la population carcérale[121] et ses détracteurs avancèrent que les politiques avaient peu d'impact sur la disponibilité des drogues tout en étant un fardeau financier pour les États-Unis[123]. Les défenseurs de la législation pointèrent les succès réalisés dans la réduction de la consommation chez les adolescents[124].

Mesures sociétales et droits civiques

Reagan échoua en grande partie à faire appliquer son ambitieux programme de politique sociétale, qui se proposait notamment d'interdire le recours à l'avortement à l'échelle fédérale et de mettre fin au busing, une méthode de transport scolaire destiné à favoriser la mixité raciale[125]. Avec le soutien du président, le sénateur républicain Jesse Helms, un conservateur, tenta d'empêcher la Cour suprême d'examiner le bien-fondé des lois étatiques et locales imposant la prière dans les écoles, mais d'autres sénateurs républicains comme Lowell Weicker ou Barry Goldwater empêchèrent l'adoption du projet de loi de Helms[126]. Reagan renonça en outre à supprimer le département de l'Éducation comme il l'avait promis lors de sa campagne[127]. Les maigres résultats obtenus sur le front législatif n'empêchèrent cependant pas Reagan d'exercer son influence dans le domaine sociétal par le biais de réglementations et la nomination de juges conservateurs à la Cour suprême[125].

En 1982, Reagan promulgua une extension sur 25 ans des dispositions de la loi sur les droits civiques de 1965, à l'issue de pressions populaires et parlementaires qui l'avaient obligé à renoncer à son projet initial d'assouplir les restrictions fixées par cette loi[128]. Il approuva également, quoique à contrecœur, le maintien des politiques de discrimination positive[129] et ratifia la loi qui instituait un jour férié fédéral en l'honneur de Martin Luther King[130]. Cependant, le nombre d'affaires relatives aux droits civiques traitées chaque année par la Commission pour l'égalité des chances en matière d'emploi et le département de la Justice fut sensiblement moins élevé que sous la présidence de Carter[131]. En 1988, Reagan mit son veto au Civil Rights Restoration Act au motif que celui-ci empiétait sur les droits des États, des églises et des entrepreneurs, mais sa décision fut annulée par le Congrès[132].

Aucune amélioration de la législation relative à la condition des homosexuels n'eut lieu sous la présidence de Reagan. De nombreux membres de l'administration, parmi lesquels le directeur de la communication Pat Buchanan, étaient hostiles à la communauté gay, tout comme un certain nombre de chefs religieux qui figuraient parmi les principaux alliés du gouvernement en place[133]. Les droits des homosexuels et la circulation du virus du sida devinrent un fait de société majeur à partir de 1985 lorsque l'acteur Rock Hudson, un ami personnel du président Reagan, révéla être atteint du sida. Alors que l'opinion publique était de plus en plus préoccupée par ce fléau, la Cour suprême valida une loi étatique qui criminalisait l'homosexualité (arrêt Bowers v. Hardwick)[134]. De son côté, l'administrateur de la santé publique Charles Everett Koop estimait qu'une campagne de prévention à grande échelle — en encourageant notamment le recours aux préservatifs — permettrait de limiter la propagation du virus, mais Reagan rejeta le plan de Koop au profit d'une éducation sexuelle fondée sur l'abstinence[135]. En 1987, il proclama le sida « ennemi public no 1 » mais fut sévèrement critiqué pour la lenteur de sa réaction par les milieux progressistes, en particulier l'organisation ACT UP[136]. En , le nombre d'Américains morts du sida était évalué à environ 46 000[137].

Environnement

La politique environnementale des États-Unis connut un net recul sous la présidence de Reagan. Alors que son prédécesseur républicain Richard Nixon avait ratifié plusieurs initiatives importantes dans le domaine de l'écologie, Reagan considérait que le développement économique du pays et l'allègement des contraintes imposées aux entreprises passaient avant la protection de la nature[138]. Dès son entrée en fonction, il nomma au sein de son administration des individus notoirement hostiles à la cause environnementale, en particulier Anne Gorsuch à la tête de l'Agence de protection de l'environnement ou James G. Watt au département de l'Intérieur[139]. Ce dernier épousa les revendications de la « rébellion du Sagebrush », un mouvement contestataire de l'Ouest américain favorable à l'exploitation intensive des ressources naturelles, ce qui fait dire à l'historien Pierre Mélandri que « son département semble parfois se transformer en officine de vente du patrimoine public aux intérêts privés »[140]. Le budget alloué à l'Intérieur fut également réduit tandis que l'application des normes environnementales fixées par le gouvernement fut fortement assouplie[141].

Dans le même temps, Reagan s'opposa au renouvellement du Clean Air Act de 1970, malgré les pressions de l'opinion publique et d'une partie du monde politique[142], ainsi qu'à celle du programme Superfund[143]. Il bloqua par ailleurs les fonds affectés à la mise en œuvre d'une loi sur la protection de l'eau et des sols (1985)[144] et amputa les financements de programmes fédéraux liés au contrôle de la pollution, des pesticides, de la qualité de l'eau ou encore de la gestion des déchets[142]. Son administration tenta aussi d'influencer la recherche scientifique en diminuant les sommes attribuées à l'étude des causes du réchauffement climatique[145]. Le président fut cependant attentif au fait qu'une très large majorité des Américains était sensible à la protection de l'environnement[127] ; sous sa présidence, nombreux étaient en effet ses concitoyens à estimer que les enjeux écologiques étaient supérieurs aux impératifs de croissance économique[146]. En conséquence, Reagan prit ses distances avec la frange la plus extrême de l'anti-environnementalisme et, au cours de son premier mandat, remplaça certains de ses collaborateurs, dont Watt, par des responsables plus modérés[147].

En 1987, l'administration Reagan ratifia le protocole de Montréal qui visait à limiter les émissions de chlorofluorocarbures pour la sauvegarde de la couche d'ozone. Elle échoua cependant à régler de façon satisfaisante le problème des pluies acides causées par les rejets des centrales électriques et fossiles américaines, au grand dam du Canada qui en subissait les effets[148]. D'une manière générale, alors que Reagan se désintéressait de l'écologie, sa présidence correspondit à une montée en puissance des organisations environnementales dont le nombre d'adhérents bondit de 2 millions en 1980 à 6 millions en 1990[127].

Politique spatiale

En , la NASA mit en service la navette spatiale Columbia[149], qui fut suivie deux ans plus tard de la navette Challenger. Celle-ci effectua en tout huit missions entre 1983 et 1985 avant d'exploser, peu après le décollage, le , à la suite d'une défaillance technique. Les sept membres de l'équipage furent tués. La destruction de Challenger donna lieu, dans les heures qui suivirent, à l'une des allocutions les plus mémorables de la présidence Reagan[150]. Dans ce discours, écrit par Peggy Noonan, Reagan déclara :

« Les membres d'équipage de la navette spatiale Challenger nous ont honoré par la manière dont ils ont vécu leur vie. Nous ne les oublierons jamais, ni la dernière fois que nous les avons vus, ce matin, quand ils préparèrent leur voyage et dirent au revoir et « rompirent les liens difficiles avec la Terre pour toucher le visage du Créateur »[151]. »

Surveillance de masse

Invoquant des raisons de sécurité nationale, les conseillers du président chargés de cette thématique firent pression pour accroître les capacités de surveillance du pouvoir fédéral au début du premier mandat de Reagan. Leurs recommandations étaient fondées sur l'idée que les services de renseignement et de contre-espionnage gouvernementaux avaient été affaiblis sous les présidences de Carter et de Ford[152]. Le , Reagan signa l'ordre exécutif 12333 qui élargissait les attributions de la communauté du renseignement fédéral, encadrait les programmes d'espionnage des citoyens américains, des résidents permanents et de toute personne se trouvant aux États-Unis et exigeait du procureur général ainsi que d'autres responsables d'actualiser les protocoles et procédures en vigueur au sujet du recueillement, de la conservation et du partage des informations détenues par les agences de renseignement[153].

Politique étrangère

Résumé

Contexte

La politique étrangère de Reagan parvint à des résultats significatifs dans le cadre de la guerre froide en dépit de certains errements tels que l'intervention au Liban ou l'affaire Iran-Contra[154]. Tout en se posant en défenseur de l'exceptionnalisme américain et des valeurs contenues dans la déclaration d'indépendance des États-Unis, le président adopta une approche réaliste des relations internationales en confirmant les alliances nouées avec des régimes autoritaires qui étaient ouverts à l'économie de marché et participaient à la lutte contre le communisme[155].

Dans la continuité des administrations précédentes, le Conseil de sécurité nationale supplanta le département d'État dans l'élaboration de la politique étrangère en dépit d'une grande instabilité qui vit se succéder six conseillers en huit ans[156]. En outre, la faible implication de Reagan dans le processus de décision favorisa l'expression des désaccords entre ses collaborateurs[157]. Le secrétaire d'État Alexander Haig démissionna ainsi du fait de ses nombreux heurts avec le conseiller à la Sécurité nationale William Clark[158] tandis que le secrétaire à la Défense Caspar Weinberger s'opposa fréquemment à Haig et à son successeur George Shultz au sujet de la doctrine d'emploi des forces américaines à l'étranger[159].

Si l'administration Reagan était réticente à engager des opérations extérieures de grande ampleur ― compte tenu des déboires passés au Viêt Nam ―, les actions clandestines de la CIA se multiplièrent au cours des années 1980[160]. La période fut également marquée par le développement des unités de forces spéciales destinées à intervenir un peu partout dans le monde tandis que la « force de déploiement rapide » créée sous la présidence de Jimmy Carter devint le CENTCOM en 1983[161]. Reagan effectua en tout 25 voyages internationaux dans 26 pays répartis sur quatre continents différents ― Europe, Asie, Amérique du Nord et Amérique du Sud ― au cours de sa présidence[162].

Escalade de la guerre froide

Dans un contexte de guerre froide, Reagan raviva les tensions avec l'Union soviétique en mettant fin au processus de détente[164]. Dès son entrée en fonction, il évoqua un potentiel retard de son pays dans la course aux armements et déclara vouloir « réarmer avant de parlementer » avec Moscou[165]. Son administration fit ainsi de l'augmentation des dépenses militaires une priorité afin d'asseoir la suprématie des États-Unis dans ce domaine et fragiliser l'économie soviétique[166]. Sous l'impulsion du président, les forces armées nationales furent considérablement renforcées avec le déblocage de fonds pour le développement des bombardiers B-1 Lancer et B-2 Spirit, de missiles de croisière, du missile MX et d'une marine de guerre portée à 600 navires[167]. En réponse au déploiement par les Soviétiques des missiles SS-20, Reagan supervisa l'installation des missiles Pershing de l'OTAN en Allemagne de l'Ouest[168]. Il condamna également à plusieurs reprises l'URSS en termes moraux[169] et, en 1983, qualifia cette dernière d'« empire du mal »[170].

Dans la continuité de cette ligne dure de l'administration envers l'URSS au début du mandat de Reagan, les autorités américaines entretinrent l'idée de l'imminence d'un conflit nucléaire avec Moscou, ce qui suscita des réactions négatives aussi bien en Europe qu'aux États-Unis et accentua la vigueur du mouvement pacifiste. Ainsi, le , 700 000 personnes se rassemblèrent à New York pour manifester contre le renforcement des arsenaux nucléaires, dans ce qui fut alors la plus grande protestation de masse de l'histoire du pays[171]. En dépit de sa rhétorique agressive, l'administration Reagan poursuivit cependant les discussions sur le contrôle des armements avec les autorités soviétiques dans le cadre du projet de traité START. Contrairement aux traités SALT des années 1970 qui s'étaient contentés de fixer des limites supérieures à la taille des arsenaux nucléaires, l'objectif de START était de contraindre chacune des deux parties contractantes à réduire son stock d'armes atomiques[172].

En , Reagan introduisit l'initiative de défense stratégique (IDS) prévoyant la mise en place de systèmes au sol et dans l'espace pour protéger les États-Unis d'une attaque de missiles balistiques intercontinentaux. Le président considérait que ce bouclier anti-missiles rendrait la guerre nucléaire impossible[173]. Toutefois, les incertitudes concernant la faisabilité d'un tel projet menèrent ses opposants à surnommer l'initiative la « guerre des étoiles », en référence à la saga cinématographique du même nom, et ces derniers avancèrent que les objectifs technologiques étaient irréalistes[174]. L'IDS fut finalement abandonnée en 1993 tant du fait des critiques au sujet de son coût et de son efficacité que de l'évolution rapide de la situation internationale[175]. Les Soviétiques s'inquiétèrent cependant des possibles effets de l'IDS et considérèrent sa mise en œuvre comme une violation du traité ABM de 1972[176]. En rétorsion, Moscou mit fin aux pourparlers sur la réduction des armements stratégiques et les relations américano-soviétiques atteignirent leur point le plus bas depuis les années 1960[177]. Les tensions liées à la guerre froide influencèrent grandement la culture populaire du moment, en particulier les films Le Jour d'après et Wargames (commercialisés en 1983) ainsi que la chanson 99 Luftballons du groupe Nena (sortie la même année), qui reflétaient tous l'inquiétude croissante de la population face à la perspective d'une guerre nucléaire[178].

Doctrine Reagan

La doctrine Reagan amena les États-Unis à fournir un appui officiel ou officieux à des mouvements de résistance et de guérillas anticommunistes afin de refouler les gouvernements de gauche soutenus par l'Union soviétique en Afrique, en Asie et en Amérique latine[179]. En Europe de l'Est, la CIA soutint par exemple le mouvement d'opposition polonais Solidarność et contribua à maintenir celui-ci à flot dans un contexte d'état de siège[180]. L'administration Reagan appuya également les combattants de l'UNITA dirigée par Jonas Malheiro Savimbi qui luttaient en Angola contre le gouvernement marxiste du pays[181].

Reagan déploya par ailleurs la CIA en Afghanistan, ce qui permit à l'agence de renseignement de jouer un rôle crucial dans l'équipement des moudjahidines opposés à l'URSS au cours de la guerre soviéto-afghane, notamment avec la livraison de missiles Stinger à partir de 1986[182]. Ces derniers se révélèrent d'une importance décisive sur le terrain en neutralisant la supériorité aérienne soviétique[183]. En 1987, le montant de l'aide américaine à l'Afghanistan s'élevait à 600 millions de dollars ; en dehors de cet apport financier, les États-Unis fournissaient des armes, des renseignements et une expertise militaire aux combattants afghans. Le prolongement de la guerre fut défavorable à l'URSS qui annonça, la même année, son retrait du conflit mais les conséquences de ce dernier ne furent pas sans répercussions pour Washington dans la mesure où deux des factions nées du soulèvement des moudjahidines, les talibans et Al-Qaïda, se révélèrent par la suite comme de farouches adversaires des États-Unis[180].

Amérique centrale et Caraïbes

L'administration Reagan fut très attentive à la situation en Amérique centrale et dans la mer des Caraïbes qu'elle considérait comme des zones de tension majeures de la guerre froide. L'une des grandes préoccupations du président et de ses conseillers en politique étrangère était d'empêcher le régime communiste de Cuba d'étendre son influence à des nations voisines telles que la Grenade, le Nicaragua et le Salvador. Pour ce faire, Reagan mit en œuvre l'« Initiative du bassin des Caraïbes », un programme économique destiné à venir en aide aux pays hostiles au communisme. Il autorisa également des opérations secrètes, à l'instar des livraisons d'armes aux Contras du Nicaragua, afin de contrer l'influence soviéto-cubaine dans la région[184]. D'une manière générale, son administration soutint des gouvernements de droite dans toute l'Amérique latine en dépit des violations des droits humains perpétrées par certains de ces régimes comme en Argentine ou au Salvador[185].

À Grenade, les relations entre le gouvernement de gauche de Maurice Bishop et les États-Unis se dégradèrent en raison de la présence sur l'île de travailleurs cubains affectés à la construction d'un aérodrome. Le , les forces pro-communistes menées par Hudson Austin renversèrent Bishop qui fut arrêté et fusillé peu après. Neuf jours plus tard, le , Reagan ordonna l'invasion de l'île pour laquelle environ 5 000 soldats américains furent mobilisés. Les combats durèrent deux jours et le gouvernement d'Austin fut chassé du pouvoir au prix de plusieurs dizaines de tués parmi lesquels 19 Américains, 45 Grenadiens et 24 Cubains[186]. Un mois après l'invasion, le magazine Time indiqua que l'opération avait bénéficié d'un « large soutien populaire » aux États-Unis[187], ce qui n'empêcha pas l'assemblée générale des Nations unies de qualifier l'intervention américaine de « violation flagrante du droit international »[188].

Affaire Iran-Contra

En 1979, un groupe de rebelles socialistes du Nicaragua, connus sous le nom de sandinistes, renversèrent le dictateur Anastasio Somoza et désignèrent Daniel Ortega en tant que nouveau président du pays[189]. De peur de voir le Nicaragua tomber tout entier aux mains des communistes en cas de maintien au pouvoir des sandinistes, l'administration Reagan autorisa le directeur de la CIA William Casey à fournir des armes aux adversaires des sandinistes, les Contras. Le Congrès était cependant favorable à une paix négociée entre les deux factions et vota en 1982 le premier amendement Boland qui interdisait à la CIA et au département de la Défense d'utiliser leurs ressources budgétaires pour venir en aide aux Contras. La Maison-Blanche n'abandonna pas pour autant cet objectif et leva des fonds auprès de donateurs privés et de gouvernements étrangers afin de soutenir les forces anti-sandinistes[190]. Ulcérés par la décision de la CIA de miner secrètement les ports nicaraguayens, les élus américains du Congrès adoptèrent un deuxième amendement Boland qui prohibait toute forme d'aide aux Contras[191].

Au cours de son second mandat, Reagan chercha à négocier la libération de sept otages américains détenus par le Hezbollah, un groupe paramilitaire libanais soutenu par l'Iran. Pour ce faire, son administration décida de vendre des armes à l'Iran, alors engagé dans une guerre avec l'Irak, afin d'inciter Téhéran à faire pression sur le Hezbollah pour la libération des otages[192]. Le secrétaire à la Défense Caspar Weinberger et le secrétaire d'État George Shultz s'opposèrent à cet accord dont la gestion fut confiée au conseiller à la Sécurité nationale Robert McFarlane et au successeur de celui-ci, John Poindexter[193]. Le gouvernement de Reagan vendit ainsi ― sans en référer au Congrès ― quelque 2 000 missiles à l'Iran mais le Hezbollah, après avoir relâché quatre otages, captura six autres ressortissants américains. À l'initiative d'Oliver North, un responsable du Conseil de sécurité nationale, les bénéfices engrangés grâce à la vente des missiles furent reversés aux Contras[192]. Cette transaction fut révélée au grand public au début du mois de et déclencha une importante controverse. Reagan nia dans un premier temps le caractère répréhensible de la négociation mais annonça, le , les démissions de North et de Poindexter ainsi que la création de la commission Tower pour enquêter sur l'objet du scandale. Quelques semaines plus tard, sur demande du président, un panel de juges fédéraux désigna Lawrence Walsh pour travailler séparément sur l'affaire en tant que procureur spécial[194].

La commission Tower, présidée par l'ancien sénateur républicain John Tower, remit son rapport en . Ce document confirmait que l'administration avait livré des armes en échange des otages et avait utilisé les profits de ces ventes pour aider les Contras. La responsabilité des négociations était prioritairement imputée à North, Poindexter et McFarlane mais le chef de cabinet Donald Regan et d'autres conseillers ne furent pas épargnés par les critiques[195]. En réponse à la publication du rapport, Reagan déclara : « ses conclusions sont honnêtes, convaincantes et hautement critiques. […] Même si je suis furieux à cause d'activités menées sans mon consentement, je suis responsable de ces activités »[196]. L'affaire Iran-Contra ébranla sérieusement la présidence de Reagan et leva des doutes sur la compétence du président ainsi que sur le bien-fondé des politiques conservatrices[197]. Un sondage réalisé en indiquait que 85 % des personnes interrogées pensaient que l'administration avait tenté d'étouffer le scandale tandis que la moitié estimait que Reagan avait été personnellement impliqué. La crédibilité des États-Unis fut par ailleurs sérieusement affectée sur la scène internationale dans la mesure où le gouvernement américain avait violé son propre embargo d'armes sur l'Iran[198]. Les démocrates du Congrès envisagèrent un temps de déclencher une procédure d’impeachment contre Reagan avant de renoncer compte tenu des retombées politiques incertaines d'une telle procédure et de la décision du président de remplacer Donald Regan par Howard Baker en tant que chef de cabinet[199].

Les investigations sur l'affaire Iran-Contra se poursuivirent après la fin de la présidence de Reagan mais furent abandonnées à la suite du pardon accordé par le nouveau président George H. W. Bush au secrétaire à la Défense Caspar Weinberger avant l'ouverture de son procès[200]. Les enquêteurs ne parvinrent pas à établir de manière convaincante si Reagan avait eu connaissance ou non de l'aide fournie aux Contras mais le rapport du procureur Walsh soulignait que le président avait « créé les conditions qui ont rendu possibles les crimes commis par d'autres » et avait « sciemment participé ou donné son approbation à la dissimulation du scandale »[201].

Fin de la guerre froide

Secoué par la disparition successive de trois de ses dirigeants entre 1982 et 1985, le gouvernement soviétique traversa une période d'instabilité jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Mikhaïl Gorbatchev en 1985[202]. Même si l'URSS n'avait pas augmenté ses dépenses militaires au cours du réarmement américain initié par Reagan[203], les sommes importantes consacrées à la défense, associées à l'agriculture collectivisée et à la planification de la production, étaient un fardeau très lourd pour l'économie soviétique[204]. Gorbatchev, qui était idéologiquement plus souple que ses prédécesseurs, était arrivé à la conclusion que son pays avait un besoin urgent de réformes économiques et politiques[202]. En 1986, il introduisit ses deux réformes phares, la perestroïka et la glasnost, destinées respectivement à libéraliser l'économie nationale et à étendre la liberté d'expression[205]. Il se montra également favorable, dans un souci de réduire les dépenses militaires et de minimiser le risque d'une guerre atomique, à la réouverture des discussions avec les États-Unis au sujet du contrôle des armements nucléaires[202].

Au cours du second mandat de Reagan, l'influence du président sur la politique intérieure alla en diminuant et ce dernier consacra toute son attention aux relations entretenues avec l'Union soviétique[206]. Reagan comprit que l'arrivée de Gorbatchev inaugurait une ère de changement et il privilégia dès lors la diplomatie sur le rapport de force afin d'obtenir des avancées significatives sur les négociations relatives aux arsenaux nucléaires. Lui-même s'était fixé pour mission de débarrasser le monde de ces armes surpuissantes qu'il considérait, selon son ambassadeur à Moscou Jack F. Matlock Jr., comme « totalement irrationnelles, totalement inhumaines, bonnes à rien sauf à tuer et possiblement destructrices de la vie sur Terre et de la civilisation »[207]. Les chefs d'État soviétique et américain acceptèrent de se rencontrer au sommet de Genève de 1985 à l'issue duquel ils publièrent une déclaration conjointe indiquant que leurs deux pays renonçaient au principe de supériorité militaire[208]. Gorbatchev et Reagan entamèrent peu après une correspondance et se montrèrent optimistes quant aux chances de parvenir à un accord sur les stocks d'armes nucléaires[209]. La volonté de Reagan de négocier avec les Soviétiques fut cependant critiquée par bon nombre de conservateurs, à l'image du secrétaire à la Défense Weinberger ou de l'éditorialiste George Will pour qui Reagan « élevait la pensée magique au rang de philosophie politique »[210].

Dans le même temps, divers points de frictions tels que l'espionnage entre les deux « Grands » ainsi que les tensions en Allemagne et en Afghanistan menaçaient d'enterrer toute possibilité d'accord entre les États-Unis et l'URSS. Gorbatchev et Reagan s'entendirent néanmoins sur la poursuite des négociations au sommet de Reykjavik d'[211] ; à cette occasion, les deux dirigeants furent bien prêts de conclure un accord visant à éliminer ou réduire considérablement les stocks d'armes nucléaires détenus par leurs nations respectives sur une période de dix ans mais les tractations échouèrent en raison d'un désaccord au sujet de la mise en œuvre de l'initiative de défense stratégique[212]. Reagan défia alors Gorbatchev dans un discours prononcé en à Berlin-Ouest (« M. Gorbatchev, abattez ce mur ! », en référence au mur de Berlin) mais les discussions n'en furent pas interrompues pour autant[213]. En définitive, Gorbatchev et Reagan dénouèrent l'impasse en acceptant de négocier deux traités distincts, l'un portant sur les engins nucléaires intermédiaires ― à l'exemple des missiles balistiques éponymes ― et l'autre sur les armements stratégiques ― dont faisaient partie les missiles balistiques intercontinentaux[214].

Une fois ce cadre posé, le président américain et son homologue soviétique se rencontrèrent une nouvelle fois au sommet de Washington de 1987[215] et signèrent le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (FNI), par lequel les parties contractantes s'engageaient à démanteler entièrement leurs stocks de missiles de courte et moyenne portées[213]. Ce fut la première fois que les États-Unis et l'URSS validèrent l'élimination d'une catégorie d'armement atomique même si cet accord ne concernait qu'un vingtième de l'arsenal nucléaire mondial. Le traité mettait également en place un régime d'inspection afin de s'assurer du respect des clauses de l'accord par chaque signataire[216]. En plus du traité FNI, Gorbatchev et Reagan discutèrent d'un potentiel traité START sur la réduction des arsenaux nucléaires mais le maintien de l'initiative de défense stratégique de Reagan compliqua sérieusement les négociations[217]. En , le Sénat ratifia le traité FNI par 93 voix contre 5[218].

En dépit des critiques formulées par certains conservateurs, à l'instar de Jesse Helms, le traité FNI fit beaucoup pour redorer l'image de Reagan, laquelle avait été quelque peu écornée à la suite de l'affaire Iran-Contra. Une nouvelle période d'échange et d'ouverture s'engagea entre les États-Unis et l'URSS qui coopérèrent dès lors à plusieurs reprises dans le domaine de la politique étrangère, en particulier durant la guerre Iran-Irak[219]. Lorsque Reagan se rendit à Moscou pour un quatrième sommet en présence de Gorbatchev en 1988, il était considéré comme une célébrité par les Soviétiques. Sur la place Rouge, un journaliste lui demanda s'il considérait toujours l'URSS comme l'« empire du mal » ; Reagan répondit : « non, je parlais d'un autre temps, d'une autre époque »[220]. À la demande de Gorbatchev, il donna une conférence sur le marché libre à l'Université d'État de Moscou[221]. Quelque temps plus tard, en , Gorbatchev renonça à la doctrine Brejnev et, ce faisant, ouvrit la voie à la démocratisation de l'Europe de l'Est[222]. Le mur de Berlin chuta en , dix mois après le départ de Reagan de la Maison-Blanche et un mois avant le sommet de Malte qui proclama officieusement la fin de la guerre froide[223].

Controverse de Bitburg

En , l'administration Reagan accepta l'invitation faite par le chancelier ouest-allemand Helmut Kohl à son homologue américain pour visiter un cimetière militaire allemand à Bitburg. Le chef de cabinet Michael Deaver avait reçu l'assurance de la part d'un responsable allemand du protocole qu'aucun criminel de guerre n'était enterré à cet endroit ; le cimetière accueillait cependant les tombes de 49 membres de la Waffen-SS. Cela était accepté de nombreux Allemands qui faisaient la différence entre les SS, dont la plupart étaient des nazis convaincus, et les Waffen-SS qui étaient souvent de jeunes conscrits enrôlés de force, mais Deaver et les autres membres de l'administration l'ignoraient[224].

Alors que la controverse commençait à prendre de l'ampleur, Reagan délivra au mois d'avril un communiqué présentant les soldats nazis comme des « victimes », une désignation qui déclencha la polémique sur le fait que Reagan eût mis les hommes de la SS sur le même plan que les victimes de la Shoah[225] ; Pat Buchanan, le directeur de la communication de la Maison-Blanche, défendit qu'il avait fait ce rapprochement[226]. Maintenant fortement pressé d'annuler la visite, Reagan répondit qu'il serait inopportun de revenir sur une promesse faite au chancelier Kohl. Le , lui et Kohl, après une visite du site de l'ancien camp de concentration nazi de Bergen-Belsen, se rendirent finalement au cimetière de Bitburg où le président américain et le chef du gouvernement ouest-allemand, en compagnie de deux généraux, déposèrent une gerbe[227]. Pierre Mélandri n'en qualifie pas moins la controverse de « faux-pas » de l'administration Reagan[99].

Moyen-Orient

Guerre Iran-Irak

À partir de 1982, soucieux de protéger l'accès des États-Unis aux champs pétrolifères du Moyen-Orient, Reagan soutint officieusement l'Irak de Saddam Hussein dans sa guerre contre l'Iran (1980-1988). Ce rapprochement fut un prélude au rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1984 et au versement de subsides ― au titre de l'aide étrangère ― à destination de Bagdad. Par la suite, alors que Saddam Hussein réprimait avec fermeté les combattants kurdes, en particulier lors du massacre de Halabja en , Reagan s'opposa à toute forme de sanction contre le régime irakien[228]. Ce fut dans ce contexte qu'eut lieu l'incident de l'USS Stark, une frégate américaine qui avait été envoyée dans le golfe Persique afin d'assurer la sûreté du commerce dans ce secteur. Le , le navire fut touché par deux missiles tirés par un avion irakien, coûtant la vie à 37 marins et en blessant 21 autres[229].

Intervention au Liban

À partir de 1982, la guerre civile qui faisait rage au Liban depuis 1975 fut marquée par des affrontements militaires entre Israël et la Syrie[230]. Au moment de l'invasion du Liban du Sud par l'armée israélienne, Reagan fut soumis à une forte pression ― tant aux États-Unis qu'à l'étranger ― pour faire cesser cette intervention mais le président était réticent à rompre ouvertement avec Israël. En effet, Reagan partageait la volonté des dirigeants israéliens de battre les forces de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) qui attaquaient leur pays depuis le Liban, ce qui ne l'empêcha pas d'exhorter Israël à interrompre sa progression à mesure que les pertes augmentaient et que Tsahal se rapprochait de Beyrouth, la capitale libanaise[231]. Le diplomate américain Philip Habib négocia un cessez-le-feu par lequel Israël, la Syrie et l'OLP acceptaient de retirer leurs forces du Liban. Alors qu'Israël rechignait à procéder au retrait total de son armée et que le cycle des violences se poursuivait au Liban, Reagan obtint la mise sur pied d'une force multinationale, en partie composée de Marines américains, pour contribuer au maintien de la paix dans ce pays[232].

En , deux attentats simultanés à la bombe perpétrés dans Beyrouth tuèrent 241 soldats américains et 58 militaires français[233]. Dès l'année suivante, la force multinationale quitta le pays et un groupe de militants chiites connus sous le nom de Hezbollah se mit à capturer des otages américains en représailles du rôle joué par les États-Unis et Israël dans la guerre du Liban ; huit ressortissants américains étaient ainsi captifs au milieu de l'année 1985[234]. Les tentatives de l'administration Reagan pour faire libérer ces otages furent au cœur de l'affaire Iran-Contra. À la suite de l'intervention américaine au Liban, le département de la Défense formula la doctrine Powell qui affirmait que les États-Unis ne devaient intervenir militairement qu'en dernier ressort et seulement avec des objectifs précis et limités[235]. La paternité de cette doctrine, quoique baptisée du nom du général Colin Powell, revenait au secrétaire à la Défense Caspar Weinberger dont les conceptions avaient été influencées non seulement par la récente intervention au Liban mais également par l'expérience de la guerre du Viêt Nam[236].

Bombardement de la Libye

Les relations entre la Libye et les États-Unis furent continuellement tendues tout au long du mandat de Reagan. Un incident aérien au-dessus du golfe de Syrte en 1981 fut le premier d'une série d'affrontements entre les deux pays. En 1982, le chef d'État libyen Mouammar Kadhafi était considéré par la CIA comme appartenant, avec le dirigeant soviétique Léonid Brejnev et le dirigeant cubain Fidel Castro, à la « trinité impie » et fut qualifié de « notre ennemi public international numéro un » par un responsable de la CIA[237]. Un attentat dans une discothèque de Berlin-Ouest le , qui tua un soldat américain et blessa 63 membres du personnel militaire américain, raviva les tensions. Déclarant qu'il y avait des « preuves irréfutables » que la Libye avait dirigé l'« attentat terroriste », Reagan ordonna l'emploi de la force contre ce pays. Dans la soirée du , les États-Unis lancèrent des frappes aériennes sur des cibles terrestres en Libye[238],[239].

La Première ministre britannique Margaret Thatcher autorisa l'armée de l'air américaine à utiliser des bases britanniques pour lancer ses attaques en justifiant que le Royaume-Uni soutenait le droit des États-Unis à se défendre sous l'article 51 de la charte des Nations unies[239]. L'attaque devait permettre de mettre fin à la « capacité de Kadhafi à exporter le terrorisme » en lui offrant des « incitations et des raisons pour arrêter son comportement criminel »[238]. Le président s'adressa à la nation depuis le Bureau ovale après le début des attaques en déclarant que « lorsque nos citoyens sont attaqués ou maltraités n'importe où dans le monde sur les ordres directs de régimes hostiles, nous répondrons aussi longtemps que je serai en fonction »[239]. Le bombardement américain fut dénoncé par un grand nombre de pays et en particulier par l'Assemblée générale des Nations unies qui adopta, par 78 voix contre 28 (et 33 abstentions), une résolution qui « condamnait l'attaque militaire perpétrée contre la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste le 15 avril 1986, [en violation] de la Charte des Nations unies et du droit international »[240].

Afrique du Sud

Dans les années 1980, les critiques contre le système d'apartheid pratiqué en Afrique du Sud ― qui favorisait la population blanche au détriment des citoyens non-blancs selon le principe de discrimination raciale ― se multiplièrent aux États-Unis et en Europe. L'administration Reagan était toutefois réticente à condamner ouvertement le régime de Pretoria qui était allié à Washington dans la lutte contre le communisme et représentait un important partenaire commercial. Reagan confirma ainsi l'alliance avec le gouvernement sud-africain de Pieter Botha dont le président américain vantait la ligne modérée et réformiste. En dépit des fortes pressions exercées par l'opinion publique en faveur d'un désengagement économique et diplomatique des États-Unis en Afrique du Sud, le gouvernement américain estimait que de telles sanctions seraient contre-productives et proposa la mise en place d'un « dialogue constructif » (constructive engagement) qui prônait le maintien des relations avec ce pays afin de permettre une sortie en douceur du régime d'apartheid[241].

En 1986, le Congrès décida néanmoins de bloquer tous les investissements américains à destination de l'Afrique du Sud où de nombreux opposants politiques, à commencer par Nelson Mandela, étaient toujours emprisonnés[242]. Au mois de septembre, tout en affirmant sa volonté de mettre fin à l'apartheid, Reagan déclara que la décision du Congrès était « immorale » et « totalement répugnante » ; il mit peu après son veto au texte mais celui-ci fut annulé à une large majorité par les parlementaires, fait rarissime pour une initiative relevant du domaine de la politique étrangère[243]. Le Comprehensive Anti-Apartheid Act fut officiellement promulgué en [242]. Le refus de Reagan de cautionner les sanctions contre le régime sud-africain lui valut d'être sévèrement critiqué par des militants anti-apartheid tels que l'archevêque Desmond Tutu qui déclara que Reagan serait « sévèrement jugé par l'histoire »[244]. L'apartheid fut quant à lui progressivement aboli entre 1990 et 1996 tandis que Mandela, libéré en 1990, devint quatre ans plus tard le premier président noir de l'Afrique du Sud[245].

Commerce

Au début de la présidence de Reagan, les États-Unis renforcèrent leurs partenariats stratégiques avec le Japon et la Chine, laquelle fut élevée au rang de « pays amical » par Washington en 1983 en raison de ses réformes économiques même si des tensions subsistaient au sujet des ventes d'armes américaines à Taïwan[246]. En 1984, Reagan visita la Chine, ce qu'aucun président américain n'avait fait depuis Richard Nixon ; c'était également la première fois que Reagan se rendait dans un pays communiste[247]. La seconde moitié des années 1980 fut cependant marquée par une attitude plus ferme de l'administration qui n'hésita pas, selon Pierre Mélandri, à « frapper de représailles les pays jugés coupables de fermer leur marché aux producteurs américains » et adopta une attitude plus protectionniste afin de se prémunir de la concurrence de certains partenaires commerciaux, en particulier japonais[248].