Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Église grecque-catholique roumaine

Église sui iuris de rite orientale, en pleine union avec l'Église catholique De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

L'Église grecque-catholique roumaine (plutôt appelée Église gréco-catholique roumaine), ou Église Roumaine Unie à Rome, Gréco-Catholique (en roumain : Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică) est une des Églises catholiques orientales. Le chef de l'Église porte le titre d'archevêque majeur d'Alba Iulia et Făgăraș, avec résidence à Blaj. Depuis , son titulaire actuel est le Cardinal Lucian Mureșan.

Remove ads

Elle ne doit pas être confondue avec l'Église romano-catholique de Roumanie, également catholique mais appartenant à l'Église latine.

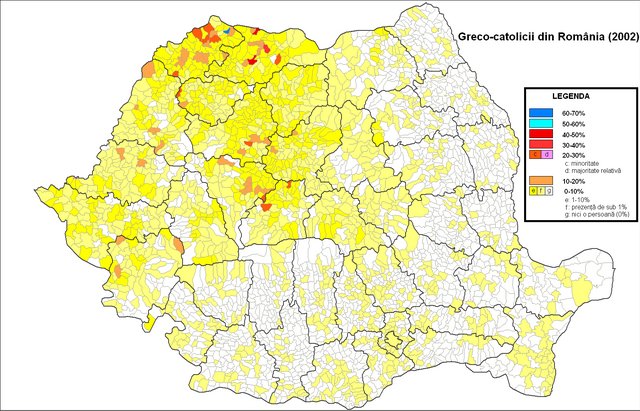

Selon le recensement de , l'Église grecque-catholique roumaine compte 150 593 membres, soit 0,7 % de la population[1].

Remove ads

Histoire

Résumé

Contexte

Synode d'Alba Iulia (1697)

Après la victoire autrichienne sur l’armée ottomane en 1686, la Transylvanie fut intégrée à la monarchie des Habsbourg. Celle-ci appliquait la politique de la Contre-Réforme mais persécutait aussi les orthodoxes, considérés comme des sujets de seconde zone et ne jouissant pas de la citoyenneté. Dans ce contexte surgit, parmi ces derniers, l’idée d’une union avec Rome, pour jouir de la pleine citoyenneté, mais aussi en raison du souvenir de leurs origines, manifestées à travers leur langue latine. En 1697, une première négociation entre l’évêque orthodoxe transylvain, Théophile d’Alba Iulia, et un Jésuite, Ladislas Baranyi, aboutit à proposer la reconnaissance par les orthodoxes du concile catholique de Florence en échange de l’égalité avec le clergé catholique. Un des arguments avancés par Théophile et Baranyi pour convaincre le clergé orthodoxe d’accepter l’union était celui de la sauvegarde de la foi orthodoxe contre le prosélytisme calviniste.

Afin de convaincre le clergé orthodoxe d’accepter l’Union avec Rome, le métropolite Athanase Anghel d'Alba Iulia convoqua un synode général à Alba Iulia en 1697, auquel prirent part presque tous les membres de son diocèse. Réitérant les mises en garde contre le risque de disparition de l’Église orthodoxe transylvaine sous la pression calviniste, Athanase présenta l’Union avec Rome comme la seule solution pour le salut de la foi orthodoxe, ainsi que comme une perspective d’amélioration des conditions de vie du clergé et des droits des fidèles. Il présenta ensuite les conditions de l’Union, c’est-à-dire la reconnaissance des « quatre points florentins », que les membres du synode acceptèrent.

En revanche, le rite oriental, les canons orthodoxes de l’Église (dont l'ordination à la prêtrise d'hommes mariés), le calendrier, la langue liturgique resteraient inchangés. De plus, les chrétiens unis devant avoir des églises partout, même dans les régions où ils seraient peu nombreux, la liturgie ne se ferait jamais selon le rite latin. La contrepartie à la signature de l’Union était la reconnaissance pour le clergé roumain des mêmes droits et privilèges que le clergé des autres religions, et pour les Roumains, des mêmes droits que les trois autres peuples du pays (Hongrois, Saxons et Sicules), notamment celui d’étudier dans les écoles d’État.

L’une des conséquences majeures de l’Union fut l’apparition d’une élite intellectuelle gréco-catholique, formée à Rome ou à Vienne. Elle allait jouer un rôle important dans l’histoire de la Transylvanie au cours de la deuxième moitié du XVIIIe siècle : plusieurs membres de cette nouvelle élite (dont le célèbre évêque Inocențiu Micu-Klein (1692-1768), puis un mouvement connu sous le nom d’École Transylvaine) allaient associer des recherches historiques et linguistiques sur les origines du peuple roumain à une intense activité politique s’inspirant des résultats de leurs recherches, en vue de la reconnaissance de droits élargis pour les Roumains de Transylvanie.

Période communiste

Le , le Parti communiste roumain met les églises catholiques, dont l’Église gréco-catholique, hors-la-loi : l’Église orthodoxe roumaine, dont les hiérarques sont alors destitués ou emprisonnés et remplacés par des popes ayant fait allégeance au régime communiste de Roumanie, devint affectataire de la plupart des biens gréco-catholiques saisis[3]. Les évêques : Alexandru Rusu, Iuliu Hossu, Ioan Bălan, Vasile Aftenie, Ioan Suciu, Valeriu Traian Frențiu, Tit Liviu Chinezu, un grand nombre de prêtres, de moines et de fidèles sont exécutés ou emprisonnés.

En , le communisme s’effondre en Roumanie et après 41 ans de clandestinité, l’Église gréco-catholique sort des catacombes. Cinq évêques ont survécu aux 16 années de prison : le cardinal Alexandru Todea, Ioan Ploscaru, Iuliu Hirțea, Ioan Dragomir (en) et Ioan Cherteș (ro).

Post-communisme

L’Église grecque-catholique roumaine, redevenue légale, a bien du mal à recouvrer ses biens confisqués par l’État communiste ou attribués à l’Église orthodoxe roumaine : en 2007, sur les 2000 églises confisquées en 1948, elle en a récupéré seulement 152. En effet, la nomenklatura ex-communiste et sa descendance, sont toujours influentes dans les échelons supérieurs de la législature, de la magistrature et de la hiérarchie orthodoxe, de sorte que le plupart des procédures n’aboutissent pas et que les assurances données en 1999 par le patriarche orthodoxe Théoctiste au pape catholique Jean-Paul II lors de la visite de ce dernier en Roumanie, sont restées lettre morte[4].

L’Église grecque-catholique roumaine est élevée au rang d’Église archiépiscopale majeure d’Alba Iulia et Făgăraș des Roumains, par Benoît XVI le .

Remove ads

Statut

Église catholique orientale, l’Église grecque-catholique roumaine est une Église sui juris en pleine communion avec l’Église catholique romaine.

Elle est régie par le code des canons des Églises orientales.

Par la constitution apostolique Ad totius Dominici du [5], le pape Benoît XVI a conféré à l'archevêque de Făgăraş et Alba Iulia, le titre d'archevêque majeur. Ainsi, depuis l'entrée en vigueur de la constitution apostolique, le [6], l'Église grecque-catholique roumaine est une Église archiépiscopale majeure. En effet, le primat n'a pas le titre de patriarche mais celui d'archevêque majeur[7] ; son élection par le synode des évêques doit être confirmée par le pape[8] qui peut la refuser[9].

Remove ads

Organisation

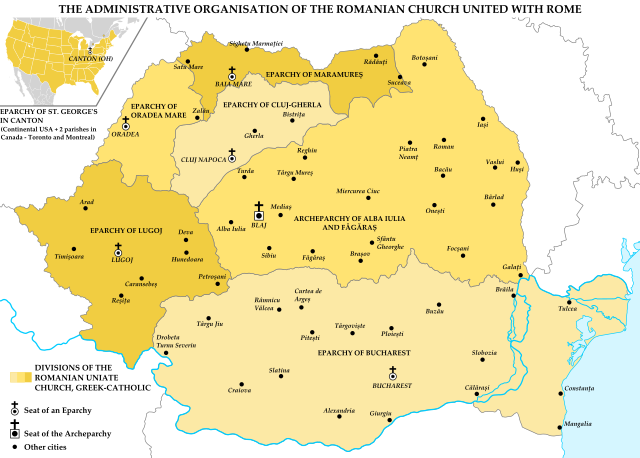

Le , l'Église grecque-catholique roumaine comprenait sept Églises particulières : six ayant leur siège en Roumanie ; et une, aux États-Unis.

Relations avec les autres Églises

Notes et références

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads