Tiefe Hirnstimulation

neurochirurgischer Eingriff setzt Elektroden zur Kompensation neurologischer Erkrankungen Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Die Tiefe Hirnstimulation (THS; englisch DBS ‚Deep Brain Stimulation‘) ist ein grundsätzlich reversibler, neurochirurgischer Eingriff in das Gehirn, der für die Behandlung bestimmter neurologischer Erkrankungen wie zum Beispiel der Parkinson-Krankheit weltweit zugelassen ist. Umgangssprachlich ist auch der Begriff Hirnschrittmacher geläufig, der Anfang der 70er Jahre von dem spanischen Wissenschaftler José Delgado geprägt wurde und die technologische Verwandtschaft mit dem Herzschrittmacher betont.

Die THS ist in der EU zugelassen für essentiellen Tremor (seit 1995), für die Parkinson-Krankheit (1998), für Dystonie (2003), Zwangsstörungen (2009) und Epilepsie (2010) und geht mit beträchtlichen Lebensqualitätsverbesserungen einher.

Anwendungsgebiete

Zusammenfassung

Kontext

Bewegungsstörungen

Die Methode wird hauptsächlich bei der Behandlung verschiedener Bewegungsstörungen angewandt, wie den Symptomen der Parkinson-Krankheit, Tourette-Syndrom,[2] essentiellem Tremor, Tremor bei Multipler Sklerose sowie Dystonie.

Die Tiefe Hirnstimulation und ihre Anwendungsgebiete sind Gegenstand aktueller Forschung:

- Parkinson-Krankheit: Häufigstes Einsatzgebiet der Tiefen Hirnstimulation. Forscher des Forschungszentrums Jülich und der Universität Köln arbeiten an der Entwicklung eines Hirnschrittmachers, der die Parkinson-Symptome nicht nur unterdrücken, sondern sie korrigieren und das Gehirn wieder normal funktionieren lassen soll.[3] Für diese Idee erhielten sie 2005 den Erwin-Schrödinger-Preis.

- Tourette-Syndrom: Die Implantation eines Hirnschrittmachers kann Patienten mit Tourette-Syndrom partiell von Tics befreien. Dies belegt eine Studie britischer und italienischer Neurochirurgen.[4]

Depression

- Die Anwendung der tiefen Hirnstimulation bei der Depression befindet sich im experimentellen Stadium.[5][6] Positive Resultate konnten bei sehr kleinen Gruppen von therapieresistenten Patienten bei einer Stimulation der Area subgenualis[7] (Feld 25. Brodmanns) und des Nucleus accumbens[8][9] gezeigt werden. Thomas Schläpfer und Volker A. Coenen erzielten gute Ergebnisse durch Positionierung der Elektrode an dem Nervenstrang, der den tief liegenden Hirnstamm zur stirnseitigen Hirnrinde mit den Strukturen Area subgenualis und Nucleus accumbens verbindet.[10][11]

Weitere Anwendungsgebiete

- Ebenfalls im experimentellen Stadium ist die Verwendung der Tiefenhirnstimulation in der Therapie von Epilepsie, Abhängigkeitssyndrom, Zwangsstörung oder Cluster-Kopfschmerz.[12][13][14]

Funktionsweise

Die Funktionsweise der Tiefenhirnstimulation im Detail ist bisher ungeklärt.[15] Die Wirkungsweise ist jedoch Gegenstand intensiver Forschung, und gegenwärtig werden vier allgemeine Theorien diskutiert:[16]

- Funktionaler Block der Axone durch Depolarisation

- Synaptische Inhibierung

- Erschöpfung der Neurotransmitter durch fortgesetzte Erregung der Neuronen

- Durch die Stimulation induzierte Veränderung der pathologischen Aktivität des neuralen Netzes des Gehirns

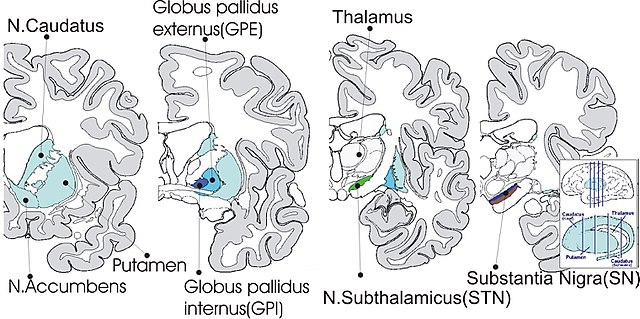

Als Steuerelement dient ein kleiner batteriegetriebener und chipgesteuerter Impulsgeber, der unter der Haut der Brustmuskulatur oder am Oberbauch eingesetzt wird. Die Elektroden werden durch kleine Löcher in der Schädeldecke in die Zielregion der Basalganglien der linken und rechten Gehirnhälfte eingeführt.

Bei der Behandlung von Patienten mit fortgeschrittener Parkinson-Krankheit wird der Nucleus subthalamicus angesteuert oder der mediale Globus pallidus, bei essentiellem Tremor der Thalamus ventralis und bei Dystonie der Globus pallidus. Eine Studie der Universitätskliniken Köln und Bonn zur Wirksamkeit bei Depression untersucht die Stimulation des Nucleus accumbens.[15][17]

Operation

Zusammenfassung

Kontext

In Deutschland werden an rund 30 Kliniken jährlich etwa 400 Hirnschrittmacher implantiert. Die Implantation ist reversibel.

Für die chronische Hirnstimulation werden dem Patienten mit einem stereotaktischen Zielgerät eine oder zwei dünne Elektroden implantiert, die über subkutan verlegte Kabel mit einem Impulsgeber im Bereich der Brust oder dem Oberbauch verbunden sind. Dieser Impulsgeber gibt dauerhaft elektrische Impulse an die Zielregion im Gehirn ab, wodurch diese – je nach Stromfrequenz – entweder deaktiviert oder stimuliert werden kann.

Die Operation erfolgt in zwei Schritten. Im ersten werden dem Patienten in einer stereotaktischen Operation kleine Löcher in die Schädeldecke gebohrt, durch die die Elektroden in das Gehirn eingeführt werden. Dabei ist der Patient in der Regel bei vollem Bewusstsein. Nur so kann mit Hilfe von Teststimulationen die Wirksamkeit der einzelnen Elektroden und damit deren exakte Lage überprüft werden. Der Impulsgenerator (Hirnschrittmacher) wird entweder während dieses Eingriffs oder in einer zweiten, kürzeren Operation am Folgetag implantiert.

Ursprünglich wurden vier Kontakte auf jeder Gehirnseite eingesetzt. Ende 2010 wurden an der Universitätsklinik Köln erstmals ein Hirnschrittmacher-Modell implantiert, das acht Kontakte auf jeder Hirnseite aufweist. Eine höhere Anzahl von Elektroden im Gehirn sollen das Gerät effizienter machen und weniger Nebenwirkungen auf andere Hirnregionen haben.[18]

Funktion des Schrittmacher-Systems

Zusammenfassung

Kontext

Das Schrittmachersystem besteht im Wesentlichen aus drei Komponenten, den Elektroden, der Verlängerung und dem Neurostimulator (Schrittmacher). Das Prinzip des Hirnschrittmachers stellt eine Weiterentwicklung des Herzschrittmachers dar.

- Elektroden sind dünne, flexible Drähte aus Titan mit Metallkontakten an der Spitze. Je nach Hersteller variiert die Anzahl der Kontakte, über die die Impulse an die entsprechenden Hirnareale abgegeben werden können.

- Die Verlängerung ist ein dünner, isolierter Draht, der unter der Haut vom Kopf abwärts zum Steuergerät (Neurostimulator) geführt wird. Sie verbindet die im Kopf sitzenden Elektroden mit dem Schrittmacher (Neurostimulator).

- Der Neurostimulator umfasst die Batterie und erlaubt die Programmierung der Stimulationsparameter. Er ist so groß wie 1,5 bis 2 Streichholzschachteln und wird in der Regel je nach Patientenwunsch unter das Schlüsselbein oder den Rippenbogen implantiert. Hier werden die für die Stimulation erforderlichen elektrischen Impulse erzeugt.

- Mithilfe eines Programmiergeräts können die Einstellungen des Neurostimulators von außerhalb des Körpers überprüft und angepasst werden. Nach dem Eingriff kann manchen Patienten ein kleines Patienten-Handgerät mit nach Hause gegeben werden. Das kann Patienten helfen individuell Einfluss auf ihre Therapie zu nehmen. Es können z. B. Funktionen kontrolliert und die Stimulation z. B. über Nacht ein- oder ausgestellt werden. In den meisten Fällen bleibt der Neurostimulator jedoch dauerhaft eingeschaltet.

Seit der Zulassung der Tiefen Hirnstimulation 1995 für essentiellen Tremor gab es viele technische Neuerungen, die durch die Konkurrenz mehrerer Anbieter gefördert werden. Unter anderem ist das Hirnschrittmachersystem heute auch mit Kernspintomographie-Untersuchungen häufig vereinbar.

Nebenwirkungen

Einer gelungenen Operation können jedoch eine vorübergehende oder länger andauernde Dysarthrie oder ein meist vorübergehendes manisches Verhalten mit inadäquat gehobener Stimmung, abnormer Antriebssteigerung, materiellem Verschwendungsverhalten und starker Einschränkung der persönlichen Leistungsfähigkeit folgen.[19] Prospektive kontrollierte und randomisierte Studien der letzten Jahre belegen die anhaltende Wirksamkeit des Therapieverfahrens im individuellen Krankheitsverlauf: Nicht nur Krankheitssymptome wie Zittern (Tremor), Steifigkeit (Rigor) und Bewegungsarmut (Bradykinese) werden gebessert, sondern nachweislich auch in ganzheitlicher Hinsicht die Lebensqualität. Es wurden aber auch negative Auswirkungen berichtet, auf die Personalität und damit auch auf Personen des Lebensumfeldes. Die psychische Problematik tritt nicht bei allen Zielpunkten auf, vornehmlich beim STN für Parkinson, seltener beim GPI und gar nicht beim VIM (für Tremor).[20]

Ein Teil der Patienten wird trotz Besserung der motorischen Störungen nach der Tiefen Hirnstimulation depressiv[21] oder sogar suizidal.[20]

Ethische Diskussion

Da die genaue Wirkungsweise im Gehirn unbekannt ist und es möglich ist, Stimmung und Verhalten zu beeinflussen (Depression, Zwangsstörung, Manie), ist die tiefe Hirnstimulierung auch Gegenstand ethischer Diskussionen.[22][23] Prinzipiell ist es nicht auszuschließen, dass durch tiefe Hirnstimulation auch Leistungsverbesserungen des menschlichen Gehirns erreicht werden können (sogenanntes Neuro-Enhancement).[24] Insofern ginge es nicht mehr nur um Therapie, sondern um Steigerungsmöglichkeiten des eigenen Gehirns, z. B. auch zum eigenen Wettbewerbs- oder Lernvorteil. Der Nationale Ethikrat hat im Januar 2006 eine Diskussion über Neuroimplantate geführt. Dabei wurde es im Sinne der Selbstbestimmung als vorteilhaft angesehen, dass die Tiefe Hirnstimulation reversibel ist und der Neurostimulator jederzeit abgeschaltet werden kann.

Geschichte

Zusammenfassung

Kontext

Neurophysiologische Hirnstimulation

Die Entwicklung der Tiefen Hirnstimulation geht auf frühe neurophysiologische Experimente zur elektrischen Stimulation des Gehirns zurück.[25] Erste Untersuchungen zur Erregbarkeit der Großhirnrinde wurden bereits Anfang des 19. Jahrhunderts durchgeführt. Im Jahr 1804 führte Giovanni Aldini elektrische Stimulationen an der freiliegenden Großhirnrinde kürzlich enthaupteter Gefangener durch. Seine Beobachtungen führten zu der Schlussfolgerung, dass die kortikale Oberfläche durch elektrische Reize stimuliert werden kann.[25][26] Im Jahr 1809 nutze Luigi Roland erstmals galvanischen Strom zur Stimulation der Großhirnrinde nichtmenschlicher Tieren.[25][27]

1870 demonstrierten Gustav Fritsch und Eduard Hitzig in Tierversuchen mit Hunden, dass eine elektrische Stimulation bestimmter kortikaler Bereiche Muskelkontraktionen auslösen kann.[25] Zwei Jahre später führte David Ferrier ebenfalls Tierversuche durch, an Affen, deren Ergebnisse 1872 zeigten, dass die elektrische Reizung bestimmter kortikaler Regionen der Affen mit bestimmten Bewegungen des Tieres zusammenhängen.[25][28] 1874 berichtete Robert Bartholow erstmals über die elektrische Stimulation der Großhirnrinde eines wachen Menschen.[25][29] Ezio Sciamanna führte 1882 eine Reihe von Experimente zur elektrischen Stimulationen an einem Patienten mit trepanierter Schädeldecke und traumatischer Hirnverletzung durch.[25] Im darauffolgenden Jahr untersuchte Alberto Alberti die elektrische Erregbarkeit der Hirnrinde bei einer Patientin mit einem erodierenden Schädeltumor, der den Zugang zur Dura Mater ermöglichte.[25] Seine Experimente dauerten über 8 Monate an und bestätigten nicht nur die elektrische Reizbarkeit der Hirnrinde, sondern auch die kontralaterale Organisation motorischer Funktionen des Körpers. 1887 publizierte Victor Horsley detaillierte und systematische Beobachtungen zur funktionellen Topografie des Gehirns.[25][30] Ein bedeutender Fortschritt erfolgte 1950 durch die Arbeiten von Wilder Penfield, der durch gezielte elektrische Stimulation des menschlichen Kortex motorische und somatosensorische Hirnfunktionen präzise kartierte.[25][31] Seine Untersuchungen führten zur Erstellung des „kortikalen Homunculus“.

Therapeutische Anwendung der Hirnstimulation

Die therapeutische Anwendung elektrischer Hirnstimulation begann 1938 mit Ugo Cerletti, der erstmals Elektroschocks einsetzte, um schwere Psychosen zu behandeln.[25] 1950 wurde die Hirnstimulation zum ersten Mal zur Schmerzbekämpfung eingesetzt. Dabei wurden vorübergehend Elektroden ins Gehirn implantiert.[25]

Die Entwicklung der Tiefen Hirnstimulation geht auf die Entdeckungen der Effekte elektrischer Stimulationen tiefer Hirnareale zurück, die im Rahmen der funktionellen stereotaktischen Neurochirurgie durchgeführt wurden. Diese Technik ermöglichte die Lokalisation bestimmter Stellen in tiefliegenden Hirnstrukturen, um dort durch Elektrokoagulation selektive Läsionen zur Behandlung von Tremor bei Parkinson und dyskinetischer Strömungen zu erzeugen.[25]

1952 beschrieb José M. Delgado erstmals die Technik zur Implantation intrakranieller Elektroden beim Menschen.[25][32] Zuvor machte er Erfahrungen mit der tiefen neurophysiologischen Elektrostimulation bei Tieren. In den folgenden Jahrzehnten implantierte er Elektrodenarrays in verschiedene Spezies, darunter Katzen, Affen, Schimpansen, Gibbons, Stiere und Menschen, vornehmlich Patienten mit Schizophrenie oder Epilepsie.

Natalia Petrovna Bekthereva setzte erstmals 1963 tiefe Hirnstimulation zur Therapie motorischer Störungen ein. Da ihre wissenschaftlichen Arbeiten in russischer Sprache verfasst wurden, wurden sie nur wenig bekannt.[25]

Carl Wilhelm Sem-Jacobsen implantierte erfolgreich mehrere Elektroden in den Thalamus, um die Zielregionen für Läsionen bei Parkinson-Patienten zu ermitteln. Diese Elektroden verblieben oft über mehrere Monate im Gehirn der Patienten, ohne Nebenwirkungen zu verursachen.[25][33][34]

Tiefe Hirnstimulation

1991 führten Behabid sowie die Arbeitsgruppe um Blond und Sigfried Studien zur Tiefen Hirnstimulation des Thalamus zur Behandlung von Tremor durch.[25][35] Mehrere Studien zeigten, dass die tiefe Hirnstimulation sicherer ist als Läsionen des Gehirns, was schließlich zu einer allmählichen Abkehr von Läsionsverfahren führte.

1994 stimulierte die Arbeitsgruppe von Piere Pollak den Nucleus subthalamicus, was wirksam bei der Behandlung von Bradykinese (Verlangsamung der Willkürmotorik), Tremor und Steifheit war.[25] Später wurde die Tiefe Hirnstimulation auch als Behandlungsmethode chronischer Schmerzen erforscht. Außerdem wurden weitere Studien zur Anwendung von Tiefer Hirnstimulation zur Behandlung von Krankheiten wie Epilepsie durchgeführt. Die Anwendung der Tiefen Hirnstimulation wurde auf weitere Erkrankungen ausgedehnt, wie refraktäres Tourette-Syndrom und psychiatrische Störungen wie refraktäre Depression und Zwangsstörungen.[25]

Literatur

- Thomas Schläpfer, Bettina Bewernick: Deep brain stimulation for psychiatric disorders--state of the art. In: Advances and Technical Standards in Neurosurgery. 34, 2009, S. 37–57.

- Eleni-Ioanna Anthogalidis: Standardisierter Dokumentationsbogen für endoskopisch stereotaktische Operationen in der Neurochirurgie. Görich & Weiershäuser, Marburg 1998, ISBN 3-89703-224-4.

- Jose M. R. Delgado: Gehirnschrittmacher. Direktinformation durch Elektroden. Ullstein, Frankfurt am Main 1971, ISBN 3-550-07024-1.

- Helmut Dubiel: Tief im Hirn. Kunstmann Verlag, München 2006, ISBN 3-88897-451-8.

- Peter A. Tass, Milan Majtanik: Long-term anti-kindling effects of desynchronizing brain stimulation: a theoretical study. In: Biological Cybernetics. Vol. 94, No. 1, 2006, S. 58–66. doi:10.1007/s00422-005-0028-6

- Peter A. Tass, Joachim Klosterkötter, Frank Schneider, Doris Lenartz, Anastasios Koulousakis, Volker Sturm: Obsessive-compulsive disorder: Development of demand-controlled deep brain stimulation with methods from stochastic phase resetting. In: Neuropsychopharmacology. 28, 2003, S. 27–34. doi:10.1038/sj.npp.1300144

- Christian Hauptmann, Oleksandr Popovych, Peter A. Tass: Effectively desynchronizing deep brain stimulation based on a coordinated delayed feedback stimulation via several sites: a computational study. In: Biological Cybernetics. Vol. 93, No. 6, 2005, S. 463–470. doi:10.1007/s00422-005-0020-1

- Günther Deuschl u. a.: A randomized trial of deep-brain-stimulation for Parkinson’s disease. In: The New England Journal of Medicine. 355 (9), 2006, S. 896–908. doi:10.1056/NEJMoa060281

- Jens Kuhn, Theo O. J. Gründler, Doris Lenartz, Volker Sturm, Joachim Klosterkötter, Wolfgang Huff: Tiefe Hirnstimulation bei psychiatrischen Erkrankungen. In: Deutsches Ärzteblatt. 107 (7), 2010, S. 105–13. doi:10.3238/arztebl.2010.0105

- Stephan Klebe, Volker A. Coenen: Tiefe Hirnstimulation bei neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen. In: Nervenarzt. Band 92, 2021, S. 1042–1051, doi:10.1007/s00115-021-01079-z, PMID 33630100, PMC 8484136 (freier Volltext).

- Jens Prütting: Rechtliche Aspekte der Tiefen Hirnstimulation: Heilbehandlung, Forschung, Neuroenhancement. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2014, ISBN 978-3-642-29259-0.

- Krauss, J.K., Lipsman, N., Aziz, T. et al.: Technology of deep brain stimulation: current status and future directions. Nat Rev Neurol 17, 75–87 (2021). https://doi.org/10.1038/s41582-020-00426-z.

Weblinks

- Informationsdienst Wissenschaft (Kompetenznetz Parkinson): Studie zu Wirkungen der Tiefen Hirnstimulation

- Informationsseite der Sektion für Bewegungsstörungen und Neurostimulation der Universitätsmedizin Mainz, Patientenforum zu Wirkungen der Tiefen Hirnstimulation

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.