Strukturalismus (Architektur)

Strömung in Architektur und Städtebau Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Der Strukturalismus ist eine Mitte des 20. Jahrhunderts aufgekommene Strömung in Architektur und Städtebau. Er entstand als Reaktion auf den CIAM-Funktionalismus (Rationalismus).[1]

Unter Strukturalismus im weiteren Sinn wird ein methodisch-philosophisches Modell verstanden, das zu Beginn des 20. Jahrhunderts in den Sprachwissenschaften entstand und von andern Disziplinen übernommen und weiterentwickelt wurde. Angewendet wurden strukturalistische Methoden in der Linguistik, der Anthropologie, der Philosophie, der Bildenden Kunst und der Architektur.

Die niederländischen Architekten des Strukturalismus waren mit ähnlichen Untersuchungen beschäftigt wie Claude Lévi-Strauss (Anthropologie) und nahmen Bezug auf das Prinzip „Langue et parole“ von Ferdinand de Saussure (Linguistik), vor allem beim Thema Partizipation im Sinne von Struktur und Interpretation.[2]

Es wird von einem theoretischen Paradigma ausgegangen, dass Elemente der menschlichen Kultur zu einem übergeordneten System oder einer Struktur in Beziehung stehen.

Simon Blackburn schreibt: „Beim Strukturalismus wird davon ausgegangen, dass die Phänomene des menschlichen Lebens nicht begreiflich sind ohne ihre inneren Zusammenhänge. Diese Beziehungen bilden eine Struktur und hinter jeder lokalen Variation von Erscheinungen gibt es konstante Gesetze der abstrakten Kultur.“

Strukturalismus und postmoderne Architektur

Zusammenfassung

Kontext

In Europa entwickelte sich die strukturalistische Architektur in den 1960er Jahren zu einem Gegenmodell zur funktionalistischen Architektur.[3] Architekturkritiker wie Jürgen Joedicke[4] und Kenneth Frampton[5] räumten dem Strukturalismus einen hohen Stellenwert ein. In den 1970er Jahren wurde er von der postmodernen Architektur verdrängt, die durch Publikationen und Vorträge von Autoren wie Charles Jencks, Robert Venturi und Denise Scott Brown weltweit verbreitet und jahrzehntelang zur dominanten Strömung in der Architektur wurde.

Bedeutende theoretische Beiträge des Strukturalismus kamen aus Europa und Japan. Große Bekanntheit erlangte der Strukturalismus im deutschen Sprachraum durch Arnulf Lüchinger.[6] Ab den 2010er Jahren ist ein neuerliches Interesse am Strukturalismus feststellbar. Im Jahr 2011 erschien eine umfassende Zusammenstellung der „strukturalistischen Tätigkeit“ (Zitat nach Roland Barthes) mit dem Titel Structuralism Reloaded,[7] in der sich 47 Autoren mit philosophischen, historischen, künstlerischen und anderen relevanten Aspekten des Strukturalismus auseinandersetzten.

Einige Monate nach Erscheinen des Buches Structuralism Reloaded wurde beim RIBA-Institut in London über die neuen Kandidaten der RIBA-Gold-Medaille-2012 diskutiert. Dabei stellte sich die Frage: „Sollte dieses Jahr die RIBA-Gold-Medaille den Venturis überreicht werden?“ Doch bei der Preisverleihung wurde nicht die postmodernistische Auffassung der Venturis belohnt, sondern die strukturalistische Auffassung von Herman Hertzberger. Eine Akzentverschiebung hatte sich vollzogen. Der Kommentar des früheren RIBA-Präsidenten Jack Pringle lautete: „Der bedeutende britische Preis, die RIBA-Gold-Medaille, sollte einem Architekten gegeben werden, der uns vorwärts bringt und nicht rückwärts.“ Heute kann die postmoderne Architektur bis zu einem gewissen Grad verglichen werden mit der europäischen Strömung des Traditionalismus.

Verschiedene Richtungen

Zusammenfassung

Kontext

Der Anthropologe Claude Lévi-Strauss bemerkte: „Ich glaube nicht, dass man von einem einzigen Strukturalismus sprechen kann. Es besteht eine ganze Anzahl Richtungen, die als Strukturalismus bezeichnet werden.“[7] Diese Vielseitigkeit kommt auch beim Strukturalismus in der Architektur vor, der jedoch eine Eigenständigkeit aufweist, die nicht mit allen Prinzipien des Strukturalismus der Humanwissenschaften übereinstimmt. In der Architektur entstehen durch die Vielseitigkeit verschiedene Erscheinungsbilder.

Ästhetik der Anzahl

Den Begriff „Ästhetik der Anzahl“[8] formulierte Aldo van Eyck im Jahr 1959. Diese Architektur kann mit Zellgeweben verglichen werden. Einflussreicher Prototyp dieser Richtung ist das Waisenhaus in Amsterdam von Aldo van Eyck, das 1960 fertiggestellt wurde. Die „Ästhetik der Anzahl“ wird auch als „Konfigurative Architektur“ bezeichnet.[9] Das Erscheinungsbild ist unveränderbar.

Struktur und Einfüllung – Partizipation

Die Bezeichnungen „Struktur und Einfüllung“ und „Architektur der munteren Vielfalt“[10] führte John Habraken 1961 für die Benutzerpartizipation im Wohnungsbau ein. Gleichzeitig entstanden in den 1960er Jahren verschiedene Utopieprojekte[11] mit dem Prinzip „Struktur und Einfüllung“. Ein einflussreicher Prototyp dieser Richtung ist das Kulturzentrum in Kofu von Kenzō Tange aus dem Jahr 1967. Dabei handelt es sich um ein interpretierbares, anpassbares und erweiterbares Gebäude. In Bezug auf Partizipation im Wohnungsbau verwendete Herman Hertzberger die Begriffe „Architektur als Halbprodukt“ oder „Offene Strukturen“ und Alejandro Aravena die Begriffe „Partizipatorischer Entwurfsprozess“ und „Halb-Häuser“.

Die Baugestalt ist nicht eindeutig vorbestimmt, Architektur wird als Prozess mit offenem Ausgang begriffen. Dadurch verlieren konventionelle Gestaltungsregeln ihre Bedeutung. Die gebauten und zu bauenden Strukturen werden als Ausdruck sozialer und funktionaler Zusammenhänge begriffen. Hierbei werden bestimmte ästhetische und konfigurative Entwurfsschemata der Multiplikation von Modul und geometrischen Grundformen angewendet. Oft werden aus diesem theoretischen Ansatz heraus eine Grundstruktur, ein Modul oder ein Raster entwickelt, die dazu bestimmt sind, unter Mitwirkung oder nach Belieben der Nutzer einem ständigen Wachstums- oder Umbauprozess zu unterliegen.

Entstehung

Zusammenfassung

Kontext

Der Strukturalismus in Architektur und Städtebau entstand in der Architektenvereinigung CIAM (Congrès International d’Architecture Moderne) nach dem Zweiten Weltkrieg. Von 1928 bis 1959 war die CIAM eine der bedeutendsten Diskussionsplattformen für Architektur und Städtebau. In dieser Organisation operierten verschiedene Gruppierungen mit teils widersprüchlichen Auffassungen: Anhänger einer wissenschaftlichen Architektur ohne ästhetische Prämissen (Rationalisten), Anhänger einer Architektur als Baukunst (Le Corbusier), Anhänger von Hochhaus- oder von Niedrigbau (Ernst May), Anhänger eines Reformkurses nach dem Zweiten Weltkrieg (Team Ten), Anhänger der „alten Lehre“ und weitere.

Die folgende Formulierung in der CIAM-Erklärung von 1928 stammt von Architekten des Rationalismus. Einer der ersten, der gegen diese Auffassung rebellierte, war Aldo van Eyck mit seinem „Statement Against Rationalism“ beim sechsten CIAM-Kongress von 1947. Das kritisierte Zitat aus dem Jahr 1928 lautet:

„Stadtbau kann niemals durch ästhetische Überlegungen bestimmt werden, sondern ausschließlich durch funktionelle Folgerungen.“[1]

Es waren einzelne Mitglieder der internationalen Splittergruppe Team Ten, die die Basis für den Strukturalismus legten. Auf dem letzten CIAM-Kongress, organisiert vom Team Ten und abgehalten im Jahr 1959 im Kröller-Müller-Museum von Otterlo, fielen ihre Ideen auf fruchtbaren Boden. Daher kommt diesem Zeitpunkt für die Durchsetzung strukturalistischen Denkens in Architektur und Stadtbau eine hohe Bedeutung zu.[6] Später interpretierte Herman Hertzberger, ein Hauptvertreter der zweiten Generation, den Einfluss dieses Teams wie folgt: „Ich bin ein Produkt des Team Ten.“[12] Das Team Ten als Avantgarde-Gruppe war von 1953 bis 1981 aktiv, wobei zwei verschiedene Architekturströmungen aus diesem Team hervorgingen. Einerseits war es der Brutalismus der englischen Vertreter (Alison und Peter Smithson) und anderseits der Strukturalismus der holländischen Vertreter (Aldo van Eyck und Jacob Bakema).[12]

Auch von außerhalb des Team Ten kamen wichtige Impulse für den Strukturalismus wie zum Beispiel von Louis Kahn in den Vereinigten Staaten, Kenzō Tange in Japan und dem Niederländer John Habraken mit seiner Theorie der Benutzerpartizipation. Für die Partizipation im Wohnungsbau leisteten Herman Hertzberger, Lucien Kroll und Alejandro Aravena bedeutende architektonische Beiträge.

Der japanische Architekt Kenzō Tange entwarf 1960 den bekannten Masterplan für die Tokyo Bay. Später berichtete er über die Entstehungsphase dieses Projektes: „Ich glaube, es war rund 1959 oder anfangs der 1960er Jahre, dass ich mich mit einer Strömung beschäftigte, die ich später Strukturalismus nannte.“[13] Im Weiteren schrieb Tange den Artikel „Funktion, Struktur und Symbol, 1966“, der den Übergang von der funktionalistischen zur strukturalistischen Denkweise beschreibt. Für Tange stand die Zeit von 1920 bis 1960 unter dem Zeichen des Funktionalismus und die Zeit ab 1960 unter dem Zeichen des Strukturalismus.

Von Le Corbusier stammen verschiedene frühe Projekte und gebaute Prototypen für den Strukturalismus, einzelne selbst aus den 1920er Jahren. Obwohl die Mitglieder des Team Ten in den 1950er Jahren gewisse Aspekte im Werk von Le Corbusier kritisierten – wie die städtebauliche Grundkonzeption ohne „Sense of Place“ (laut Van Eyck „Sinn für den Ort“, laut Hertzberger „Sinn für Plätze“) und die dunklen Innenstraßen der Unité – so sahen sie ihn trotzdem als großes Vorbild einer kreativen Architektenpersönlichkeit.

Manifest

Zusammenfassung

Kontext

Eines der einflussreichsten Manifeste für die strukturalistische Bewegung wurde durch Aldo van Eyck zusammengestellt, in der Zeitschrift Forum 7/1959.[8] Es war gleichzeitig das Programm für den internationalen Architektenkongress CIAM XI 1959 in Otterlo, der vom 7.–15. September 1959 durchgeführt wurde. Nach diesem elften und letzten Kongress wurde die CIAM aufgehoben durch das Team Ten. Der Kern des Manifestes ist ein frontaler Angriff auf die holländischen Vertreter des CIAM-Rationalismus, die für den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg verantwortlich waren (die Planer van Tijen, van Eesteren, Merkelbach und andere wurden aus taktischen Gründen nicht genannt). Das Manifest enthält viele Statements und Vorbilder für einen humaneren Städtebau. Der Otterlo-Kongress wird oft als Beginn der Architekturströmung Strukturalismus benannt,[6][14][7] obwohl schon frühere Projekte und Bauten der neuen Bewegung bestanden. Der Begriff Strukturalismus wird in internationalen Fachzeitschriften seit den 1950er-Jahren verwendet (siehe Literatur), in den Niederlanden seit 1969.[15][7]

Ein weiteres einflussreiches Manifest ist das Buch „Die Träger und die Menschen – Das Ende des Massenwohnungsbaus“ von John Habraken aus dem Jahr 1961. Es wird als Beginn der Partizipation im Wohnungsbau gesehen und als Teil der Architekturströmung des Strukturalismus. Das Manifest erschien auf Niederländisch, Englisch, Italienisch, Spanisch und Deutsch.

Otterlo-Kongress und seine Teilnehmer

Zusammenfassung

Kontext

Einzelne Präsentationen und Diskussionen beim Otterlo-Kongress von 1959 werden als Beginn des Strukturalismus in Architektur und Städtebau gesehen. Diese Präsentationen waren international einflussreich. Im Buch von Oscar Newman mit dem Titel CIAM ’59 in Otterlo[16] sind die 43 teilnehmenden Architekten genannt und nach Herkunft geordnet:

- Louis Miquel, Alger

- Aldo van Eyck, Amsterdam

- José A. Coderch, Barcelona

- Wendell H. Lovett, Bellevue-Washington

- Werner Rausch, Berlin

- Willy van der Meeren, Bruxelles

- Ch. Polonyi, Budapest

- M. Siegler, Genf

- Paul Waltenspühl, Genf

- Hubert Hoffmann, Graz

- Christian Farenholtz, Hamburg

- Alison Smithson, London

- Peter Smithson, London

- Giancarlo De Carlo, Milano

- Ignazio Gardella, Milano

- Vico Magistretti, Milano

- Ernesto Nathan Rogers, Milano

- Blanche Lemco van Ginkel, Montreal

- Daniel van Ginkel, Montreal

- Callebout, Nieuport

- Geir Grung, Oslo

- Arne Korsmo, Oslo

- Georges Candilis, Paris

- Alexis Josic, Paris

- André Wogenscky, Paris

- Shadrach Woods, Paris

- Louis Kahn, Philadelphia

- Viana de Lima, Porto

- Fernando Tavora, Porto

- Jacob Bakema, Rotterdam

- Herman Haan, Rotterdam

- J. M. Stokla, Rotterdam

- John Voelcker, Staplehurst

- Ralph Erskine, Stockholm

- Kenzō Tange, Tokyo

- T. Moe, Trondheim

- Oskar Hansen, Warszawa

- Zofia Hansen, Warszawa

- Jerzy Soltan, Warszawa

- Fred Freyler, Wien

- Eduard F. Sekler, Wien

- Radovan Niksic, Zagreb

- Alfred Roth, Zürich.

Definition der strukturalistischen Form

Zusammenfassung

Kontext

Da beim Strukturalismus mehrere Richtungen bestehen, gibt es auch mehr als nur eine Definition. Eine bekannte und viel zitierte Definition stammt von Herman Hertzberger: „Beim Strukturalismus wird ein Unterschied gemacht zwischen einer Struktur mit langem Lebenszyklus und Einfüllungen mit weniger langem Zyklus.“[17]

Eine ausführlichere Umschreibung dieser Definition publizierte Hertzberger im Jahr 1973. Dabei handelt es sich einerseits um eine allgemeine Definition und anderseits um eine Formdefinition bei der Benutzerpartizipation im Wohnungs- und Bürobau: „Dass wir den Begriff ‚Form’ hervorheben gegenüber ‚Raum’ oder ‚Architektur’ bedeutet nicht mehr als eine Akzentverschiebung. Wir haben es jedoch mit einem anderen Formbegriff zu tun als mit dem üblichen, der von einem formalen und unveränderlichen Verhältnis von Objekt und Beschauer ausgeht. Für uns steht nicht die Erscheinungsform als Umhüllung des Objekts auf dem ersten Platz, sondern die Form als potentieller Inhalts- und Bedeutungsträger. Die Form kann mit Inhalten, Werten und Bedeutungen gefüllt werden, davon aber ebenso wieder entledigt werden, ohne sich wesentlich zu verändern. Dies alles geschieht so, wie Nutzer und Form aufeinander einspielen, einander bespielen. Wir möchten, dass die bedeutungsaufnehmende, bedeutungstragende und übertragende Fähigkeit der Form bestimmt, was beim Nutzer zustande gebracht wird und umgekehrt, was die Nutzer bei der Form zustande bringen. Es geht uns um die Wechselwirkung von Form und Nutzer, was sie einander überbringen und wie sie einander in Besitz nehmen. – Wir müssen von den Dingen, die wir herstellen, das Material möglichst so formen, dass es neben der Funktion im engeren Sinn auch für mehrere Zwecke geeignet ist. Es sollte viele Rollen spielen können im Dienste der verschiedenen individuellen Nutzer, damit jedermann persönlich darauf reagieren und auf eigene Weise interpretieren kann. Erst dadurch wird es eingepasst in die vertraute Umgebung und kann dazu einen positiven Beitrag leisten.“ Seite 56[6]

Im Vergleich zu andern Richtungen des Strukturalismus in der Architektur wurden die nachstehenden Präzisierungen notiert: „Bei der neuen Architekturströmung besteht oft die Neigung, alles als strukturalistisch zu bezeichnen, was einem geflochtenen Gewebe gleicht und einen Raster hat. Dies wäre eine oberflächliche Betrachtungsweise. Im Wesen geht es beim Strukturalismus um die Konfiguration von konditionierten und polyvalenten Raum-, Kommunikations-, Konstruktions- oder andern Form-Einheiten bei allen Größenordnungen der Stadt. Erst dann, wenn die Strukturen durch Antastung, Interpretation oder Einfüllung der Nutzer in Besitz genommen wurden, haben sie ihren vollwertigen Zustand erreicht. Damit wird eine zum Formalismus neigende Architektur ausgeschlossen. Auch wird die vieldiskutierte ‚flexible’ Form als neutrale Umhüllung abgelehnt, da sie für kein Raumprogramm die passende Lösung bietet. In der Architektur von Herman Hertzberger ist die strukturalistische Formgebung vom kleinsten Detail bis zur komplizierten Struktur anzutreffen, ob es sich um Raum-, Fassaden- oder Umgebungsgestaltung handelt.“ Seite 58[6]

Der folgende Text handelt vom Strukturalismus im allgemeinen Sinn und von der Autonomie der Primärstruktur: „Verschiedene Strukturalisten würden eine Struktur ungefähr wie folgt umschreiben: Sie ist ein Ganzes von Beziehungen, worin die Elemente sich verändern können und zwar so, dass diese vom Ganzen abhängig bleiben und ihren Sinn erhalten. Das Ganze ist selbständig in Bezug auf die Elemente. Die Beziehungen der Elemente sind wichtiger als die Elemente selbst. Die Elemente sind auswechselbar, nicht aber die Beziehungen.“ Seite 16[6]

Theoretische Ausgangspunkte

Zusammenfassung

Kontext

Neben den oben genannten formalen Aspekten »Ästhetik der Anzahl« und »Architektur der munteren Vielfalt« (»Struktur und Einfüllung«) werden die folgenden Abschnitte als ideologische Ausgangspunkte bezeichnet:

- »Gebaute Strukturen als Kontraform der sozialen Strukturen« laut Team Ten, das sich als »Arbeitsgruppe für die Untersuchung der Beziehungen zwischen sozialen und gebauten Strukturen« bezeichnete.[16][6][12]

- »Archetypisches Verhalten des Menschen« als Ausgangspunkt für die Architektur (vergleiche Anthropologie, Claude Lévi-Strauss). Im Gegensatz zu dieser Auffassung glaubten verschiedene Rationalisten, die durch Gruppen der russischen Avantgarde der 1920er Jahre beeinflusst waren, an einen machbaren Menschen in einer manipulierbaren Gesellschaft.

- »Zusammenhang, Wachstum und Veränderung« auf allen Stufen des Städtebaus. »Gliederung der Baumasse« mit Gestaltqualität. »Sense-of-Place-Konzeption« (laut Van Eyck »Sinn für den Ort«, laut Hertzberger »Sinn für Plätze«). »Erkennungszeichen«.

- »Polyvalente Form und individuelle Interpretation« (vergleiche Langue et Parole, Ferdinand de Saussure); »Benutzerpartizipation«; »Integration von professioneller und alltäglicher Baukultur« mit dem Resultat der »Pluralistischen Architektur«.

Anwendung der Prinzipien

Zusammenfassung

Kontext

Das Prinzip »Struktur und Einfüllung« ist bis heute aktuell geblieben, sowohl für die Architektur des Wohnungsbaus als auch für den Städtebau. Für die Benutzerpartizipation im Wohnungsbau waren die folgenden Bilder einflussreich: die Perspektivzeichnung des Projektes „Fort l’Empereur“ in Algier von Le Corbusier (1934), die Isometriezeichnung der veränderbaren Wohnsiedlung „Diagoon“ in Delft von Herman Hertzberger (1971) und die Wohnsiedlungen mit Partizipation von Alejandro Aravena in unserer Zeit. Auf Stadtniveau waren die folgenden Bilder einflussreich: der Tokyo-Bay-Plan von Kenzō Tange (1960) und die faszinierenden Modellfotos der zur Ausführung bestimmten Freien Universität Berlin von Candilis Josic & Woods (1963). Das Prinzip »Struktur und Einfüllung« kommt ebenfalls bei früheren Stadtstrukturen vor (siehe: Planstadt). – In der heutigen Diskussion ist der Begriff »Offene Strukturen« von Herman Hertzberger aktuell geworden. In diesem Zusammenhang sind auch die Projekte von Archigram, Yona Friedman und anderen Utopisten zu erwähnen.[11]

Das Prinzip »Ästhetik der Anzahl« hat sich für die Strukturierung einer ganzen Stadt als wenig geeignet erwiesen. In der Architektur und im Siedlungsbau fand es jedoch Anwendung. Die ersten einflussreichen Bilder dieser Richtung lieferte Aldo van Eyck mit Luftfotos seines Waisenhauses in Amsterdam (1960). Später verwirklichte er das Raumfahrtzentrum Estec in Noordwijk (1989). Diese beiden Gebäude von Aldo van Eyck sind mehr unveränderbare Kunstwerke als offene Strukturen.

Projekte und gebaute Beispiele

Einzelne Gebäude

- Giorgi Tschachawa und Zurab Djalagania: Verwaltungsgebäude des Ministeriums für Straßenbau, Tiflis, Georgien, 1975.

- Herman Hertzberger: Verwaltungsgebäude Centraal Beheer in Apeldoorn, 1972 (Büroraum mit Partizipation) / De Drie Hoven, Altersheim, Amsterdam-Slotervaart 1974.

- Fritz Haller: Lehr- und Forschungszentrum Dorigny an der (ETH Lausanne), Wettbewerbsprojekt 1970.

- Kenzō Tange: Pressezentrum in Kofu, 1967 / Fuji Television Building in Odaiba, Tokio, 1996.

- Candilis, Josic & Woods: Geisteswissenschaftliche Institute der Freien Universität Berlin („Rostlaube“), 1963–1973. (Überdeckte Straßenstruktur mit Einfüllungen).

- Aldo van Eyck: Waisenhaus Amsterdam, 1960 / Europäisches Weltraumforschungs- und Technologiezentrum in Noordwijk (Restaurant, Kongresssäle, Bibliothek), 1989.

- Louis Kahn: Trenton Bath House in Ewing, New Jersey, 1954 (Teil eines größeren Projekts) / Salk Institute for Biological Studies in La Jolla, Kalifornien, 1965 / Kimbell Art Museum in Fort Worth, Texas, 1972.

- Le Corbusier: Wochenendhaus in La Celle-Saint-Cloud bei Paris, 1935 / Centre Le Corbusier in Zürich 1963.

Wohnsiedlungen

- Piet Blom: Kasbah in Hengelo, 1973 / Kubushäuser in Rotterdam 1985 und Helmond 1975

- Verhoeven Klunder Witstok & Brinkman: Berkel-Rodenrijs, 1973.

- Moshe Safdie: Habitat 67, Weltausstellung in Montréal, 1967.

- Giancarlo De Carlo: Studentenwohnungen, Collegio del Colle Urbino, 1966.

- Stefan Wewerka: Ruhwald in Berlin, Projekt 1965.

- Atelier 5: Halen Siedlung bei Bern, 1961.

- Kenzō Tange: Tokyo-Bay-Plan, 1960. Stadterweiterung mit Einheiten von Großwohnsiedlungen.

- Alison und Peter Smithson: Golden Lane London, Projekt 1953 / Städtebauschema Hierarchy of Association, 1953.

- Van den Broek & Bakema, Jan Stokla: Wohnsiedlungen bei Rotterdam: Pendrecht, Projekt 1949 / Alexanderpolder, Projekte 1953 und 1956.

Wohnsiedlungen mit Partizipation

- OMA, Büro Rem Koolhaas: Homeruskwartier in Almere. Masterplan und Koordination, Wohnhäuser von verschiedenen Architekten, Mix von Baustilen, 2012.

- Alejandro Aravena: Sozialer Wohnungsbau mit Halb-Häusern für Partizipation in: Iquique (Chile), Quinta Monroy, 2004 / Santiago de Chile, Lo Espejo, Don Francisco, 2007 / Monterrey (Mexiko), Las Anacuas, 2010 / Constitución (Chile), Villa Verde, Rio Loncamilla, 2016.

- Adriaan Geuze: Borneo-Sporenburg, Scheepstimmermanstraat Amsterdam. Masterplan und Koordination, Wohnhäuser von verschiedenen Architekten, kubistischer Baustil, 1997.

- Lucien Kroll: Studentenzentrum St. Lambrechts-Woluwe bei Brussel, teilweise Partizipation der Studenten, 1976.

- Ottokar Uhl: Hollabrunn, 1972 / Wien, Wiener Gasse 6, 1984 / Wien, Jeneweingasse 32, 1984.

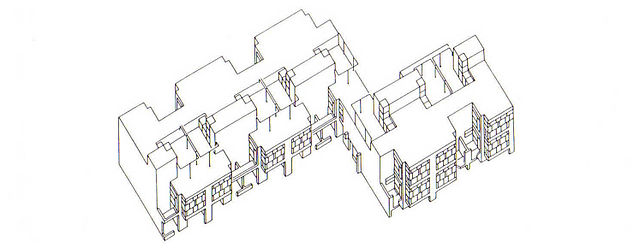

- Herman Hertzberger: Acht experimentelle Reihenhäuser in Delft, Architektur als Halbprodukt für Partizipation: Innenraum, Fassade und Umgebung, 1971."[18]

- Le Corbusier: Projekt Fort l’Empereur in Algier, Großwohnsiedlung mit abgerundeten Fassaden für Partizipation, Einfüllung der Wohnhäuser durch verschiedene Architekten, 1934.

Kunstwerke

- Holocaust-Denkmal in Berlin, 2005 (Peter Eisenman)

Struktur-Einheiten – ein Merkmal der Architekturströmung

Ein auffallendes Merkmal des Strukturalismus in Architektur und Städtebau ist die ′Gliederung der Baumasse mit Struktur-Einheiten und Raster′, in verschiedenen Ausführungen. Im Buch Strukturalismus in Architektur und Städtebau[6] ist dieses Entwurfsprinzip unter den folgenden Buchtiteln publiziert:

- 1. Strukturen mit Gebäude-Einheiten

- 2. Strukturen mit Gebäudegruppe-Einheiten

- 3. Strukturen mit Konstruktions-Einheiten

- 4. Strukturen mit Kommunikations-Einheiten (vertikale Einheiten, horizontale Einheiten)

- 5. Weitere Strukturen (ohne Raster)

- * 1. – Trenton Bath House, in Ewing Township NJ, Teil eines größeren Planes, 1955 (Louis Kahn)

- * 4a. – Yamanashi Kultur-Institut in Kofu, 1967 (Kenzō Tange)

- * 5. – Park Hill in Sheffield, 1961 (Lynn Smith Womersley)

Städtebau – historische Vorbilder

In der Zeitschrift Forum 1/1964 zeigt John Habraken ein Fragment des Stadtplanes von Rom von Giovanni Battista Nolli aus dem Jahr 1748. In diesem Plan weist Habraken auf das Bestehen von zwei Sorten Architektur: die „Besondere Architektur“ (weiß) und die „Alltägliche Architektur“ (grau). Habraken selbst beschäftigt sich mit der alltäglichen Architektur und ist der Auffassung, dass die Architekten immer noch meinen, mit der alltäglichen Architektur auf die gleiche Weise umgehen zu können wie mit der besonderen Architektur. In unserer Zeit ist ein bedeutender Vertreter der alltäglichen Architektur der Architekt Alejandro Aravena, der im sozialen Wohnungsbau Wohnsiedlungen mit „Halb-Häusern“ für Partizipation der Bewohner realisiert.

- Plan von Rom 1748, besondere Architektur (weiß) und alltägliche Architektur (grau)

- Amsterdam 1660, Struktur und Einfüllung

- Manhattan 1807, interpretierbare Stadtstruktur (noch ohne Central Park)

- Barcelona 1859, historische Stadt und Stadterweiterung

Themen des Team 10

Zusammenfassung

Kontext

Jacob Bakema und Mitglieder eines Reorganisation-Komitees der CIAM schlugen 1957 vor, um den Namen „CIAM: Congrès Internationaux d'Architecture Moderne“ zu ändern in „CIAM: Groupe de Recherches des Interrelations Sociales et Plastiques“.[16] Für die neue „Arbeitsgruppe für die Untersuchung der Beziehungen zwischen sozialen und gebauten Strukturen“ (Team 10) wurde zwei Jahre später die folgende Übersicht mit 18 Themen in der Zeitschrift Forum 7/1959[8] publiziert. Diese Zeitschrift war auch das Programm für den Kongress CIAM '59 in Otterlo.[16]

Themen des Team 10 auf dem Umschlag der Zeitschrift Forum 7/1959:

- cluster ─ (Struktur Wohngebiete und Stadt)

- change and growth ─ (Veränderung und Wachstum)

- à mi-chemin ─ (auf halbem Weg in Bezug auf andere Kulturen)

- imagination versus common-sense ─ (Kunst gegen Wissenschaft)

- appreciated unit ─ (Wohneinheit Wertschätzung)

- la plus grand realité du seuil ─ (das Gestalt gewordene Zwischen für die Begegnung der Bewohner)

- l'espace corridor ─ (gegen den Raumkorridor des Zeilenbaus)

- stad als interieur van de gemeenschap ─ (Stadt als Interieur der Gemeinschaft)

- identity ─ (Identität der Architektur und der Bewohner)

- het ogenblik van core ─ (Stadtkern und seine Bedeutung)

- hierarchy of human associations ─ (Stadtplanung entsprechend dem Aufbau der Gemeinschaft)

- mobility ─ (Bewegungssysteme)

- l'habitat pour le plus grand nombre ─ (Wohnungsbau für die größte Bevölkerungsgruppe)

- harmony in motion ─ (Harmonie in Bewegung, Ästhetik der Anzahl)

- aspect of ascending dimensions ─ (Aspekt der größer werdenden Abmessungen)

- identifying devices ─ (Erkennungszeichen der Stadt)

- gedifferentieerde wooneenheid ─ (differenzierte Wohneinheit)

- visual group ─ (visuell erlebbare Wohngruppierung)

Siehe auch

Einzelnachweise und Anmerkungen

Literatur – Interpretationen seit 1958

Weblinks

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.