Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

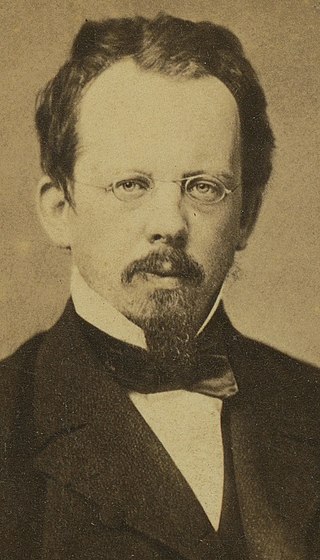

Martin Gropius

deutscher Architekt (1824–1880) Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

Martin Carl Philipp Gropius (* 11. August 1824 in Berlin; † 13. Dezember 1880 ebenda) war ein deutscher Architekt.

Familie

Martin Gropius wurde als eines von sechs Kindern des Berliner Seidenwarenfabrikanten Carl Gropius (1781–1854) und der Berta Wahnschaffe (1799–1873) geboren. Verheiratet war er in erster Ehe mit Elisabeth Altgelt (1828–1863), der Tochter des Düsseldorfer Schulrats Hermann Altgelt, in zweiter Ehe mit Julie de Greiff (1837–1889). Aus diesen beiden Ehen gingen sieben Töchter hervor. Seine Tochter Bertha Antonie (1856–1941) heiratete 1876 den Architekten Wilhelm Martens,[1] seine Tochter Käthe (1870–1911) heiratete 1892 den Maler Martin Körte und seine Tochter Frieda (1873–1963) 1896 dessen Bruder, den Klassischen Philologen Alfred Körte. Die Tochter Louise Friederike (1866–1945) heiratete 1889 den Architekten und Baurat Johannes Matz. Der Deichhauptmann Gustav von Rosenstiel[2] und der Maler Karl Wilhelm Gropius waren seine Vettern. Sein Großneffe war der Architekt und Bauhaus-Begründer Walter Gropius.

Remove ads

Leben

Zusammenfassung

Kontext

Gropius hatte sich bereits als Jugendlicher Karl Friedrich Schinkel zum Vorbild erkoren und wollte ebenfalls Baumeister werden. Seine Ausbildung erhielt er am Königlichen Gewerbeinstitut in Berlin, das 1821 von Christian Peter Wilhelm Beuth als Königliches technisches Institut gegründet worden war und später auch als Gewerbeakademie bezeichnet wurde.

Gropius legte 1847 das Feldmesser-Examen ab, besuchte anschließend die Berliner Bauakademie und war zunächst bei Heinrich Strack praktisch tätig, bevor er 1855 die Prüfung zum Baumeister absolvierte und unter Karl Bötticher als Hilfslehrer an der Bauakademie arbeitete. 1867 wurde ihm die Leitung der Unterrichtsanstalt des Berliner Gewerbemuseums übertragen, 1869 wurde er zum Direktor der Königlichen Kunst- und Gewerbeschule und zum Leiter aller preußischen Kunstschulen ernannt. Damit war Gropius auch Senator der Akademie der Künste.[3]

Durch seinen Lehrer Karl Bötticher, den Verfasser des Werkes Tektonik der Hellenen, wurde Gropius mit der griechischen Formensprache vertraut, die er modifizierend auf seine Bauten übertrug. Er entwarf zunächst Wohnhäuser, Villen und Landsitze, die allesamt in der Tradition Schinkels und des Klassizismus standen. Auch seine repräsentativen Bauten sind dieser Idee verpflichtet. Sein letztes Werk, das Königliche Kunstgewerbemuseum Berlin (heute Martin-Gropius-Bau genannt), wurde im Stil der italienischen Renaissance errichtet.

Ab 1865 bildete er gemeinsam mit Heino Schmieden die Sozietät Gropius & Schmieden.

Seit 1869 war Martin Gropius Direktor der Unterrichtsanstalt des Kunstgewerbemuseums Berlin (Kunstgewerbeschule). Als er Ende 1880 bereits längere Zeit erkrankt war, trat er von diesem Amt zurück.[4]

Gropius starb am 13. Dezember 1880 in Berlin an einem Herzschlag.[5] Zeitgenossen würdigten ihn als einen „der feinsinnigsten Baukünstler unserer Zeit“ sowie als „hochbegabten Baumeister [aus] dem Kreise der aus der Schinkel'schen Schule herausgebildeten Architekten“.[5][6]

Remove ads

Grabstätte

Zusammenfassung

Kontext

Gropius’ sterbliche Überreste ruhen auf dem Friedhof II der Dreifaltigkeitsgemeinde an der Bergmannstraße in Berlin-Kreuzberg (Grablage: C-W.S.-6-9). Die Grabanlage in Form einer Pergola entstand nach Entwürfen von Gropius selbst und von Heinrich Strack. Ein Sandsteinrelief an der Grabwand stammt von dem Bildhauer Rudolf Siemering.

Die Grabstätte wurde nach denkmalgerechter Restaurierung am 29. August 2014 in einer Feierstunde der Öffentlichkeit wieder übergeben. Die Restaurierungsarbeiten wurden von der Stiftung Historische Kirchhöfe und Friedhöfe Berlin-Brandenburg und vom Evangelischen Friedhofsverband des Kirchenkreises Berlin Stadtmitte (evfbs) begleitet. Die denkmalgerechte Sanierung wurde durch Zuwendungen der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, der Müller-Klein-Rogge-Stiftung, des Bezirksamtes Friedrichshain-Kreuzberg und des Landesdenkmalamtes Berlin ermöglicht. Anlässlich der Übergabe in Anwesenheit von Familienangehörigen sprach neben dem Berliner Landeskonservator Jörg Haspel auch der Architekt und Urenkel von Martin Gropius, Arnold Körte.

Auf Beschluss des Berliner Senats ist die letzte Ruhestätte von Martin Gropius seit 1978 als Ehrengrab des Landes Berlin gewidmet. Die Widmung wurde im Jahr 2021 um die übliche Frist von zwanzig Jahren verlängert.[7]

Werk

Zusammenfassung

Kontext

Bauten und Entwürfe

Neben repräsentativen Gebäuden, wie verschiedene Neubauten der Christian-Albrechts-Universität Kiel und des Gewandhauses in Leipzig, wurden sehr viele Kliniken und Krankenhäuser nach den Entwürfen von Martin Gropius vorwiegend in Berlin und Brandenburg gebaut. Gebäude wie das der Jenaer Psychiatrischen Klinik wurden im sogenannten Pavillonstil erbaut. Mit eigenen Gärten und weiträumiger grüner Umgebung sollte für die Patienten eine Atmosphäre der Ruhe und Erholung geschaffen werden.

- 1865: Brandenburgische Provinzial-Irrenanstalt in Neustadt-Eberswalde, heute „Martin Gropius Krankenhaus“ genannt, 1865 fertiggestellt[8]

- 1865: Palais Ungern-Sternberg in Reval (Tallinn), heute Sitz der Estnischen Akademie der Wissenschaften

- 1868–1874: Krankenhaus im Friedrichshain in Berlin-Friedrichshain, gemeinsam mit Heino Schmieden[9]

- Krankenhaus in Wiesbaden

- 1873–1876: Hauptgebäude der Universität Kiel

- 1875–1877: Garnisonslazarett in Berlin-Tempelhof[10]

- 1876–1877: Herrenhaus in Neuruppin-Gentzrode

- 1877–1881: Kunstgewerbemuseum in Berlin-Kreuzberg, gemeinsam mit Heino Schmieden, seit 1980 Martin-Gropius-Bau genannt

- 1879–1883: Hauptgebäude des damaligen Universitätsklinikums in Berlin, gemeinsam mit Heino Schmieden[11]

- 1879: Großherzogliche Sächsische Landes-Irren-Heilanstalt (=Psychiatrische Klinik) in Jena, gemeinsam mit Heino Schmieden

- 1882–1884: Konzerthaus „Neues Gewandhaus“ in Leipzig, nach Gropius’ Tod durch Heino Schmieden ausgeführt

- 1878: Garnisonslazarett in Koblenz-Ehrenbreitstein, heute gen. „Martin-Gropius-Bau Koblenz“, gemeinsam mit Heino Schmieden

- 1877–1880: Verwaltungsgebäude der Königlich Preußischen Bergwerksdirektion Saarbrücken, weitgehend original erhalten, wesentlicher Substanzverlust ist jedoch durch Umbau und Integration in das benachbarte Einkaufszentrum Europa-Galerie eingetreten[12][13]

- 1880–1882: Alte Universitätsbibliothek der Universität Greifswald, gemeinsam mit Heino Schmieden[14]

Nach Entwürfen von Gropius wurden auch viele Wohnhäuser und Villen in Berlin und Umgebung erbaut. Unter anderem:

- 1858: Villa Heese in Tiergarten, Lützowufer

- 1863–1866: Villa Bleichröder für Gerson von Bleichröder in Charlottenburg

- 1865: Stadtpalais Paul von Mendelssohn-Bartholdy

- Villa Gruner in Tiergarten, Victoriastraße

- 1865: Wohnhaus Lessing für Julius Lessing, Dorotheenstraße 15

- 1868: Schloss Biesdorf

- 1875: Herrenhaus Schloss Calberwisch bei Osterburg (Altmark) (gemeinsam mit Heino Schmieden)

- Martin-Gropius-Krankenhaus Eberswalde

- Herrenhaus in Neuruppin-Gentzrode

- Fassadendetail des Herrenhauses

- Fensterdetail des Herrenhauses

- Zoologisches Museum der Universität Kiel

- Zoologisches Museum der Universität Kiel

- Bergwerksdirektion Saarbrücken

- Universitätsbibliothek Greifswald

- Hauptgebäude der Estnischen Akademie der Wissenschaften, Kohtu 6, Tallinn

Schriften

- Die Provinzial-Irren-Anstalt zu Neustadt-Eberswalde. In: Zeitschrift für Bauwesen Bd. 19, 1869, S. 148–190, auch separat Ernst & Korn, Berlin 1869.

- als Herausgeber: Karl Friedrich Schinkel: Dekorationen innerer Räume. (acht Blätter) Ernst & Korn, Berlin 1874.

- mit Heino Schmieden: Dekorationen innerer Räume. Drei Bände, Ernst & Korn, Berlin 1877.

- Deutsches Gewerbe-Museum Berlin (Hrsg.), Martin Gropius (Red.): Archiv für ornamentale Kunst. (mit erläuterndem Text von L. Lohde) Winkelmann-Springer, Berlin 1870/1871.

Remove ads

Literatur

- Peter Wallé: Martin Gropius (* 11. August 1824, † 13. Dezember 1880). In: Der Baumeister, Jg. 2 (1903/04) Heft 5, Februar 1904, S. 49–55 (Digitalisat).

- Alfred Gotthold Meyer: Gropius, Martin. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 49, Duncker & Humblot, Leipzig 1904, S. 558–561.

- Irmgard Wirth: Gropius, Martin. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 7, Duncker & Humblot, Berlin 1966, ISBN 3-428-00188-5, S. 132 f. (Digitalisat).

- Hans-Dieter Nägelke: Der Gropius-Bau der Kieler Universität. Architektur zwischen regionaler Identität und preußischer Politiker. Christian-Albrechts-Universität, Kiel 1991, ISBN 978-3-92879-400-8.

- Arnold Körte: Martin Gropius. Leben und Werk eines Berliner Architekten 1824–1880. Lukas-Verlag, Berlin 2013, ISBN 978-3-86732-080-1.

- Klaus Gereon Beuckers/Nils Meyer (Hrsg.): Bibliotheksarchitektur um 1900. Die Kieler Universitätsbibliothek von Gropius und Schmieden im Kontext europäischer Bibliotheksbauten, Ludwig, Kiel 2020, ISBN 978-3-86935-379-1.

Remove ads

Weblinks

Commons: Martin Gropius – Sammlung von Bildern

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads